軽自動車を適正に処理、リサイクルするのに必要な料金で、法律で納付が義務付けられています

軽自動車が廃車になる際に、パーツをリサイクルし、有毒物を適切に処理するためにある程度費用がかかります。業者の経済的負担を軽減するために、車の所有者があらかじめリサイクル料金を納めることが法律で制定されました。

リサイクル料は、新車購入時もしくは法律施行前の登録車なら車検時、または廃車時に支払います。車種や装備によって金額に違いはありますが、軽自動車は大体6000円~1万6000円位だとされています。

リサイクル料を納めるとリサイクル券が発行されるので、車の売却もしくは廃車までに保管しておかなければなりません。万一紛失した場合、再発行することができないからです。

その代わり、ネットで支払い状況を確認できるようになったので手続きに問題は生じません。また、軽自動車を中古車として売却すると、リサイクル料は査定額に上乗せされる形で返還されます。

中古車を購入する時のリサイクル料の支払いは必要です。

リサイクル料は、軽自動車を再利用するためにかかる必要な費用です

軽自動車のリサイクル料金は、2005年制定された自動車リサイクル法に基づき、車の購入者が支払いを義務付けられている費用です。車をリサイクルもしくは廃車にする際にはある程度まとまった費用がかかります。

法律が整備される以前はそういった費用は事業者が全て負担していました。しかし、土地の高騰などにより、適切に費用をかけて軽自動車を処理するのが経済的に苦しくなる業者が出てきて、軽自動車のスクラップやパーツなどの不法投棄などが増えました。

そこで業者の経済的負担を軽減するために、廃車にかかる費用を車の購入者から徴収し、廃車が適切に処理されるように法律が整備されたのです。車の購入者が支払ったリサイクル料金は、当該車が廃車になるまで、国の管轄下にある財団法人自動車リサイクル促進センターで管理されます。

廃車手続きが行われた時点で、廃車にかかる費用が自動車リサイクル促進センターから廃車業者へと支払われるようになるというシステムができたのです。

自動車の全パーツの実に9割はリサイクルできると言われています。廃車にする際は、主に廃車くずと呼ばれる

- シュレッダーダスト

- エアバッグ

- フロン

の3つに分類されます。

シュレッダーダストのうち、ウレタン繊維は熱エネルギーに、ガラスは塗装材などにリサイクルされます。エアバッグは金属類が資源となり、フロンは処理され無害化されます。

軽自動車の部品、エンジンやボディなどは取り外されてメンテナンスを行い、中古部品として使われることもあるでしょう。使えないパーツも細かく分解してゴムや鉄などが資源としてリサイクルできます。

軽自動車の解体、粉砕などには多額の費用がかかります。リサイクル料金を徴収することで業者の経済的な負担が減り、適正に処理されるようになりました。

結果的には、環境汚染を防ぎ、私たちが住みやすい環境を整えることにもつながると言えるでしょう。

軽自動車の売買をする際の必要書類とは?

リサイクル料金は新車購入時に支払い、金額は車種や装備によって違います

リサイクル料金は、基本的に新車購入時に支払います。購入時の明細書に、必要経費としてリサイクル料金の項目があるはずです。

ただし、自動車リサイクル法は2005年1月1日に施行されています。それ以前に軽自動車を購入した場合は、支払っていないことになるのでは?と考える人もいるかもしれません。

しかし、法律施行後始めての車検でリサイクル料金が請求され支払っているはずなので、心あたりがなければ車検を依頼した業者に問い合わせてみましょう。また、自動車リサイクル法施行後に車検を受けていない軽自動車に関しては、廃車の手続きをする際に支払うことになります。

リサイクル料金は、車種や装備などによって金額が異なります。

- 軽自動車やコンパクトカーで、装備がエアバッグ4個、エアコン有りだと大体6000円~1万6000円位だとされています。

エアバッグの数が多いと高くなり、少ないと安くなります。ちなみに同程度の装備で軽自動車以外の車の値段は以下になります。

- 普通自動車は1万円~1万8000円

- 中型や大型トラックは1万円~1万6000円

- 大型バスは4万円から6万5000円

また、自動車リサイクル促進センターが預託金や情報を保管するのに、情報管理費として230円が必要です。更に、新車購入時には資金管理費なども請求されます。

メーカーのホームページなどでもリサイクル料金がわかるので、購入前にチェックしておくとよいでしょう。

リサイクル料を払うと券が発行され、紛失しても支払い状況を確認できます

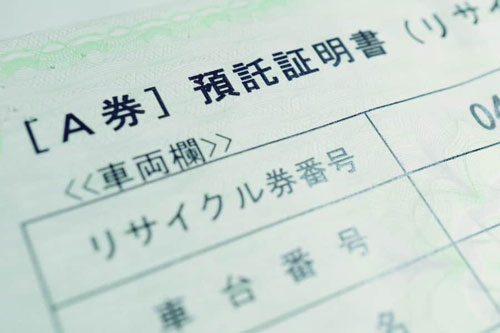

リサイクル料金を支払った証明として、リサイクル券が発行されます。リサイクル券は、A券、B券、C券、D券と4枚つづりになっています。

A券は預託証明書で、車台番号や車名、リサイクル券番号、リサイクル料金の総額と内訳も記載されています。B券は、使用済自動車引取証明書です。

車が不要となり廃車にする場合に、最終的に引き取る業者により発行されます。軽自動車を売却する場合に必要となる券です。

そしてC券は資産管理料金受領証です。自動車リサイクル促進センターが資金管理料金を受け取ったことを証明する券です。

また、D券は料金通知券発行控になります。これは、業者側がリサイクル料金を車の持ち主に通知した後に、控えして保管するものです。

リサイクル券は、基本的にA~C券が支払った側に渡されます。車検証が入ったファイルなどに一緒に収納されていることが多いので、一度確認しておきましょう。

万一リサイクル券をなくしてしまった場合は、売却もしくは廃車にする際に必要になるので困ることになります。以前は陸運局の端末機から再発行手続きが可能であり、紛失したリサイクル券は再発行が可能でした。

しかし、2008年からは、リサイクル券の再発行そのものができなくなりました。ただ、その代わりとなるシステムが運用されています。

ネットでリサイクル料金を支払った、預託状況を証明するページを開き、プリントアウトするという方法です。やり方はとても簡単で、自動車リサイクルシステムのホームページを検索し、料金検索のページを開きます。

対象車の車両情報を入力し、料金表示をクリックすると預託状況が画面に表示されるので、このページをプリントアウトして業者に提出すれば、それがリサイクル券の代わりになります。 ただし、ネット環境がない場合やネットに詳しくないという人なら、売却もしくは廃車を依頼する業者に頼めば確認作業を代行してくれるはずです。

軽自動車の売却時は返還され、中古車の購入時も支払いが必要です

軽自動車を中古車で購入すれば、新車ではないので、新車購入した人が既にリサイクル料金の支払っているため、再度の支払いは不要なのでは?と思われがちです。しかし、実際には中古車で購入した際もリサイクル料金は徴収されています。

購入時の見積書などに項目が記載されているはずなので確認してみましょう。そうなると、今乗っている軽自動車を売却する場合は、リサイクル料金は返還されることになります。

自身は支払ったリサイクル料金は異端返還され、再度中古車を購入する人に新たにリサイクル料金を支払ってもらうというシステムになっているからです。ただし、車買取業者によっては、売却代金に上乗せする形で支払う場合も多いものです。

そうなると、本当にリサイクル料金が返還されているか、わかりづらい可能性があるので、買取業者に確認してみましょう。

全ての軽自動車は、自動車リサイクル法の対象となるのでリサイクル料金を支払い、その際に受け取ったリサイクル券は、車の売却もしくは廃車の時まで保管しておく必要があります。基本的には、大型のバスやナンバープレートが付いていない構内車も、自動車リサイクル法の対象となります。

一方で、自動車リサイクル券の対象外となる車両もあります。

- 被けん引車

- 原付や側車つきを含む二輪車

- 大型特殊自動車

- 小型特殊自動車

更に、

- 農業機械や林業機械

- スノーモービル

など公道を走らない車両など政令で規定された車両も対象外となります。

他にも、

- 保冷貨物自動車の冷蔵装置

- その他のバン型の積載装置

- 土砂などの運搬用の自動車の荷台

その他囲み型の積載装置などの架装物も対象外として定められています。

軽自動車の売買をする際の必要書類とは?

(まとめ)軽自動車のリサイクル料金とは?

軽自動車のリサイクル料は、廃車にする時に車を適切に処理するために必要で法律で支払いが義務付けられています。基本的に新車購入時に支払います。

金額は車種や装備などによって違ってきます。

リサイクル料金は、自動車リサイクル法に基づき支払いが義務化されています。軽自動車は、全パーツの9割がリサイクル可能であり、有毒物も適正に処理するためには費用がかかります。業者の負担を減らすためにもリサイクル料金は必要なのです。

リサイクル料金は、新車購入時に払いますが、2005年以前の登録車は初回の車検時に支払います。リサイクル料金は、車種や装備によって金額が異なります。

軽自動車は6000円~1万6000円位となっています。他に情報管理料なども必要です。

リサイクル料金を支払うと、A~D券まで4枚つづりのリサイクル券が発行されます。軽自動車の売却もしくは廃車までに保管しておく必要があります。

万一紛失しても、再発行はされませんがネットで支払い状況を確認できるので問題ありません。

軽自動車を売却すると、査定額に上乗せする形でリサイクル料金が返還され、中古車を購入してもリサイクル料金の支払いが必要です。また、原付や大型特殊車、被けん引車など、リサイクル料金が不要となる車両もあります。