軽自動車は、普通車に比べて維持費が安いため、多くの人にとって魅力的な選択肢となっています。しかし、具体的にどれくらいの自動車税がかかるのか、支払いのタイミングや方法などを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

自動車税の支払いを忘れてしまうと延滞金が発生したり、支払い方法のミスによって二重納付してしまい、思わぬ出費につながったりすることもあるため注意が必要です。

さらに、年々見直される税制に対応するためには、最新の情報を把握しておくことも大切です。

この記事では、軽自動車にかかる自動車税の基本的な知識から、支払い時に役立つ節約方法、そしてよくあるトラブルを回避するための注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。

軽自動車にかかる自動車税

軽自動車は維持費が安いとよく言われ、その手軽さから幅広い世代に人気があります。その維持費の安さを支える理由の一つが、普通車に比べて軽減されている自動車税です。

しかし、具体的に「毎年いくらかかるのか」「支払いはいつ、どのタイミングで行えばいいのか」といった基本的な知識を正確に把握している方は意外と少ないかもしれません。

ここからは、軽自動車にかかる自動車税の基本的な仕組みについてわかりやすく解説していきます。

軽自動車にかかる自動車税とは?

そもそも自動車税とは何なのでしょうか。自動車税とは、車を所有している人に毎年課せられる税金のことを指します。普通車であれば「自動車税種別割」と呼ばれますが、軽自動車の場合は「軽自動車税」という名称で課税されます。

毎年、4月1日時点で車を所有している人がその年の税金を納める義務を負い、これは車種に関係なくすべての車に共通するルールです。

軽自動車の場合、普通車のように排気量ごとに細かく金額が変動することはなく、車種や用途によって一定の税額が決められています。この仕組みが、普通車に比べて軽自動車の維持費が安く抑えられる大きな理由の一つです。

税額は軽自動車の種類別、用途別に設定されており、自家用か営業用かによっても異なります。

軽自動車税の対象となるのは、実は軽自動車だけではありません。対象車両にはいくつか種類があり、それぞれ異なる用途や特徴を持っています。

基本となるのが軽自動車(乗用車)であり、総排気量660cc以下の車が対象です。この車種は主に日常の通勤や買い物などに使われることが多く、維持費の安さから都市部でも郊外でも幅広く利用されています。

次に、バイクが対象となるケースについて見ていきましょう。125cc超から250cc以下のバイクは軽二輪車に分類され、さらに250ccを超えるものは二輪小型自動車として扱われます。

バイクは軽自動車税の中でも特に税額が低いため、通勤やレジャー用に購入する方にとっては魅力的な選択肢です。

また、50cc以下の原動機付自転車、いわゆる原付バイクも対象となります。この車種は都市部での短距離移動に重宝される存在です。

さらに、軽自動車税の対象には小型特殊自動車も含まれます。これは農作業や建設現場で使用されるトラクターやフォークリフトなどが該当します。

軽自動車税の課税対象は多岐にわたるため、所有する車種がどれに該当するのかを把握しておくことが大切です。

軽自動車税は車種や用途ごとに異なる金額が設定されています。

例えば、一般的な自家用軽自動車(乗用車)にかかる税金は、年間10,800円です。この金額は一見高く感じるかもしれませんが、普通車の排気量1リットル以下の税額(25,000円以上)と比べると半額以下で済むため、非常にお得です。

また、営業用の軽自動車の場合は年間6,900円とさらに低い税額となっており、事業用として使用する場合には大きなコスト削減が期待できます。

一方で、軽貨物車(自家用)に関しては年間5,000円という税額が適用されます。これは主に運送業や農業などの事業者にとって大きなメリットです。

バイクに関する税金も種類によって異なり、50cc以下の原付バイクの場合は2,000円、125cc以下であれば2,400円となります。

軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税されます。納付通知書は、通常5月上旬に自治体から送付され、支払い期限は地域ごとに異なりますが、多くの場合5月末日が締め切りとなっています。

特に気をつけたいのは、支払い期限を過ぎた場合です。期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生する可能性があり、余計な出費につながります。

また、納税証明書の発行ができなくなると、車検を受ける際にトラブルが生じることもあるため、早めに支払いを済ませることが大切です。

車を長期間所有する予定がある場合は、支払期日をカレンダーに記入しておくと安心です。

また、クレジットカードやネットバンキングを利用したオンライン決済にも対応している自治体が増えてきており、自宅にいながら簡単に支払えるのが魅力です。

スマホ決済アプリを活用することで、支払いをよりスムーズに行えます。例えば、PayPayやLINE Payといったアプリで納付書のバーコードを読み取るだけで支払えるため、忙しい人にとっては便利な選択肢です。

ただし、支払い方法によっては手数料がかかる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

軽自動車の売買をする際の必要書類とは?

自動車税以外にかかる税金について

車を所有するうえで、毎年支払わなければならない自動車税は多くの方が知っているでしょう。しかし、軽自動車にかかる税金はそれだけではありません。

実は、新車や中古車を購入する際や、車検を受けるタイミングで別途かかる税金が存在します。さらに、購入時には消費税も負担しなければならず、維持費をしっかり把握しておくことが大切です。

ここからは、自動車税以外にかかる税金について、解説していきます。

軽自動車税(環境性能割)は、通常の毎年支払う自動車税(種別割)とは異なる税金です。この税金は新車または中古車を購入する際に発生し、車を所有するだけではかかりません。

環境性能割の特徴は、その名の通り、車の環境性能によって税率が変動する点です。燃費性能が高く、環境に優しい車であれば非課税になる場合もありますが、一般的には自動車の価額に対して0%~2%の税率が課されます。

例えば、燃費性能が基準を大幅に上回るエコカーであれば、環境性能割が免除されることもあります。一方で、燃費基準を満たさない車種には一定の税率が適用され、購入時の負担に影響を及ぼすため、車を購入する際にはこの税金も考慮することが重要です。

また、500,000円以下の車は課税対象外となる場合があるため、中古車を購入する際には税金がかからないケースもあります。

こうした条件を理解しておくことで、購入時の出費を抑えられます。

自動車重量税は、車の重量に応じて課せられる税金です。車を新しく購入した時と車検を受ける時に支払います。

軽自動車の場合、車の重量に関係なく一律で年間3,300円が課税されますが、13年以上経過した車両には重課が適用され、税額が増える仕組みです。これは、環境保護の観点から、古い車両に対して負担を重くする目的で設けられた制度です。

例えば、購入後12年までは3,300円で済みますが、13年以上経過すると年間4,100円に増額され、18年を超えるとさらに4,500円に引き上げられます。そのため、長期間にわたって同じ軽自動車に乗り続ける場合には、重量税の増加分を考慮した維持費の見直しが必要です。

また、車検時にまとめて支払うため、車検費用の一部として計画的に資金を準備しておくと安心です。

軽自動車を購入する際には、他の物品と同様に消費税がかかります。2025年1月現在、消費税率は10%であるため、車両本体価格やオプションの装備品、登録手続きにかかる費用にも税金が加算されます。

さらに、カーアクセサリーやメンテナンスにかかる費用も消費税の対象です。特に、新車を購入する際には消費税が高額になるため、頭金やローン計画を立てる際にしっかりと考慮しましょう。

また、中古車の購入時でも、購入金額に対して10%の消費税がかかるため、購入する車の価格だけでなく諸費用全体を把握しておくことが大切です。

長期間にわたって乗らない場合や、車を保管しておく予定がない場合には、「自動車検査証返納届」を提出して一時的に車検証を返納する手続きを行うことをおすすめします。

軽自動車の自動車税は13年以降は高くなる

車を長く乗り続けることで、愛着が湧いたり、買い替え費用を抑えられたりといったメリットがあります。しかし、新車登録から13年を経過した軽自動車には、税金の増加というコスト面でのデメリットも存在します。

毎年支払う自動車税や車検時に必要な自動車重量税が上がるため、長期間乗る場合には維持費の見直しが必要です。

ここからは、13年経過後に税額が増える理由や、具体的な増税の内容について詳しく解説します。

新車登録から13年が経過した軽自動車には、毎年支払う自動車税(種別割)が約20%増税されます。

この増税は「重課」と呼ばれ、古い車が排出する二酸化炭素(CO₂)やその他の有害ガスが環境に悪影響を及ぼすことを考慮した制度です。地球温暖化対策や大気汚染の防止を目的に導入されており、より燃費の良い新車への買い替えを促す意図もあります。

具体的には、新車登録から13年未満の軽自動車の場合、年間10,800円の自動車税がかかりますが、13年を経過すると年間12,900円に引き上げられます。この増税率は約20%に相当するため、維持費としては少なくない負担です。

ただし、環境性能が優れたエコカー(ハイブリッド車や電気自動車)はこの重課の対象外となっているため、13年以上経過しても増税されることはありません。

13年経過とは、具体的にどの時点から数えるのでしょうか。13年経過の定義は、新車登録年月から12年11ヵ月が経過した時点で自動的に適用されます。

例えば、新車として2020年4月に登録した軽自動車は、2033年3月に13年経過とみなされ、その後の車検以降から重課が適用されます。

このタイミングに注意しなければならないのは、たとえ走行距離が少なくて車の状態が良くても、新車登録からの経過年数によって重課は一律に課される点です。

車検のたびに税額が増えるため、維持費全体がじわじわと上昇していきます。そのため、13年を迎える頃には次の車検前に買い替えるべきか、それとも継続して乗り続けるべきかを慎重に判断することが求められます。

軽自動車にかかる税金の中で、自動車重量税も13年経過すると増税されます。

自動車重量税は、車の重量に応じて課される税金ですが、軽自動車の場合は車両の重量にかかわらず定額制です。新車登録から12年目までは年間3,300円ですが、13年目からは年間4,100円、さらに18年目以降は年間4,400円に引き上げられます。この増税も、古い車両による環境への負荷を軽減するための政策の一環です。

自動車重量税は車検時にまとめて支払うため、13年経過以降の車検費用がこれまで以上に高くなる点に注意が必要です。

また、普通車と同様に、エコカーはこの増税の対象外となります。燃費基準をクリアした車両については、優遇措置として重量税の減免や免税が適用される場合があります。

自動車税の負担を軽減する方法

車を所有すると、毎年の自動車税や車検費用など、さまざまな維持費がかかります。その中でも、長く乗り続けた車には重課という形で自動車税が上乗せされるため、維持費が大きな負担になることも。しかし、適切な対策を取ることで、税負担を軽減できます。

ここからは、エコカーの活用や減税制度、買い替えのタイミングなど、具体的な節税方法をご紹介します。

自動車税の負担を軽減する方法の一つは、環境性能に優れたエコカーを選ぶことです。エコカーには、電気自動車(EV)、ハイブリッドカー(HV)、燃料電池自動車(FCV)、天然ガス自動車(CNG車)などがあります。

これらの車は国土交通省が定める厳しい排出ガス基準や燃費基準をクリアしているため、重課の対象外となり、新車登録から13年以上経過しても税額が増えることはありません。

さらに、エコカーにはグリーン化特例という優遇措置が適用される場合があり、購入した翌年度の自動車税が最大で75%減税されます。例えば、電気自動車や燃料電池自動車を新車で購入した場合、軽自動車税が10,800円から2,700円にまで減額されることがあります。

車を13年以上乗り続けると、税金の負担が増える仕組みです。新車登録から13年が経過した軽自動車は、通常の自動車税10,800円から12,900円へと約20%増加します。さらに、車検時に支払う自動車重量税も、13年目以降は増額されるため、総合的な維持費が大幅に上がります。

このような重課を避けるためには、新車登録から13年を迎える前に買い替えを検討するのが有効です。特に、次回の車検を迎えるタイミングでの買い替えは、車検費用や税金の増額を避けられるため、賢い選択といえます。

また、燃費性能が向上した新しい車にすることで、日々のガソリン代も節約できる可能性があります。

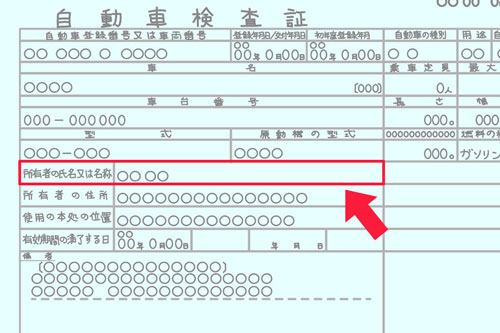

軽自動車の売買をする際の必要書類とは?

軽自動車の自動車税に関する注意点

軽自動車は維持費が安く、手軽に所有できるメリットがありますが、軽自動車税の納付に関しては注意すべき点がいくつかあります。

税金の支払いを怠ったり、手続きミスがあったりすると、延滞金や車検が受けられないといったトラブルにつながることがあります。

適切に手続きを行い、無駄な出費やトラブルを防ぐために、知っておくべき注意点を見ていきましょう。

軽自動車税を滞納すると、まず延滞金が発生します。延滞金は滞納期間に応じて増加するため、支払いを先延ばしにするほど負担が大きくなります。

また、滞納していると次回の車検が受けられなくなるため、車を使えない期間が発生することも。さらに、督促状が届いても支払いがない場合には、財産が差し押さえられるリスクもあるため、特に注意が必要です。

こうしたトラブルを避けるためには、納付期限をしっかりと確認し、早めに支払いを済ませることが重要です。特に忘れやすい方は、納付期限をカレンダーやスマホのリマインダーに登録しておくとよいでしょう。

軽自動車税は、クレジットカード、スマホ決済、銀行振込、コンビニ支払いなど、さまざまな方法で納付できます。これらの方法は手軽で便利ですが、使い方を誤ると二重納付のリスクが高まる点には注意が必要です。

例えば、オンラインで納付した後にそのことを忘れ、郵送で届いた納付書を見て「まだ支払っていない」と勘違いし、再度支払ってしまうケースがよく見られます。

万が一、二重で納付してしまった場合でも、慌てる必要はありません。適切な手続きを行えば還付を受けられます。しかし、還付手続きは自治体によって異なる申請方法があり、手続きに時間がかかることも多いです。場合によっては数週間から数ヵ月かかることもあり、その間、返金を待つ必要が生じるため、できる限り二重納付は避けるのが望ましいでしょう。

軽自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者に課税されます。そのため、年度末に車を廃車にしたり、他人に譲渡したりする場合には、必ず4月1日までに適切な手続きを完了させておく必要があります。

手続きを怠った場合、実際には車を所有していなくても、4月1日時点での所有者として自動車税の納付義務が生じるため注意が必要です。

例えば、廃車の手続きをし忘れたまま車を放置していると、翌年度分の自動車税も請求される可能性があります。また、譲渡した場合でも名義変更を行っていなければ、納税義務が引き続き自分にあるとみなされることがあります。

これらのトラブルを防ぐために、廃車や譲渡時には速やかに手続きを行い、確実に完了したことを確認しましょう。

普通車の場合、2015年から納税状況がオンラインで管理されるようになったため、納付書や納税証明書を紛失してしまっても、ほとんどの場合、車検を受ける際に大きな支障はありません。車検時にはオンライン上で納税情報を確認できるため、紙の証明書がなくても対応できるケースが増えています。しかし、軽自動車の場合は普通車と異なり、現在のところ納税状況をオンラインで確認するシステムが整っていません。そのため、納税証明書を紛失すると、車検を受けられなくなり、予定していたスケジュールが大きく狂ってしまう可能性があります。

もしも納税証明書を紛失してしまった場合には、速やかに市区町村の窓口へ行き、再発行の手続きを行いましょう。窓口では本人確認が必要になることが多いため、免許証などの身分証明書を持参することを忘れないようにしてください。また、自治体によっては郵送やオンライン申請で再発行の受付を行っている場合もあるため、事前に手続き方法を確認しておくとスムーズです。