車が安全に走行できる状態なのか検査するのが車検です。そのため、車検を受けていない車は公道を走行することができません。

車にとって重要な車検ですが、いつから受けることができるのか、いつまでに受けなければならないのか、などの期間は車種や用途によって異なります。

また、車検を実施できる期間を超えてしまった時の対処法なども知っておくと今後に役立ちます。

車検の有効期間には注意しましょう

国内の公道を走行する車は、車検を必ず受けなければいけません。そして、法律によって明確にその「有効期限」が定められています。

車のフロントガラスに張られている車検ステッカーを見た時に「今年の〇月に車検を受けなきゃ!」と意識する方も多いでしょう。

しかし、実は車検期限は「年月」だけではなく、「日付単位」で細かく区切られています。

たった1日でも車検の有効期限を過ぎた車は、公道を走行できなくなるため注意が必要です。

車検の有効期間は車種や用途などによって異なる

車検の有効期間は1日でも過ぎると、その車は公道を走行することができなくなります。うっかり忘れて走行してしまうと、交通違反として厳しい処罰の対象となります。

ただし、車検の有効期限は全て同じではなく、車種や用途によって異なります。そのため、自分の車はどの分類に当てはまり、有効期間がどの程度あるのかを知っておくことが大切です。

車には用途によっていくつかの分類があります。一つ一つ細かい定義を説明するとやや複雑になるため割愛しますが、貨物自動車や特種用途自動車以外の車で、乗車定員10人以下の車が「乗用自動車」です。

そして、普段から通勤通学、買い物、レジャーなどの用途で使用しているいわゆる「マイカー」のほとんどは、その中でも「自家用乗用車」というジャンルに分類されています。

この自家用乗用車の車検期間は、全てのジャンルの中で一番長く、新車登録の際は3年間、以降の継続車検は2年間となっています。

自家用乗用車は用途的にも構造的にも、車の安全な走行に関わり車検の検査項目にもなっている「制動系・操舵系パーツ・部位」へ与える負担が、他のジャンルに属する車より比較的少ないと判断されています。

なお、自家用乗用車にさえ属していれば、普通車であっても軽自動車であっても、車検の有効期間は変わりません。

構造的に荷物をたくさん積めるため、業務用としてはもちろんマイカーとして利用している方もいる貨物自動車の車検の有効期間は、その車の大きさなどによって異なります。

まず、軽トラや軽ワゴンなどの軽貨物自動車は、新車登録の際は2年間、以降の継続車検も2年間となります。

一方、普通免許で運転可能な小型・中型普通貨物自動車(最大総重量8トン未満)については、新車登録の際は2年間、以降の継続車検は1年間となり、有効期間はさらに短縮されます。

普通免許では運転できない8トン以上の大型貨物自動車や、バス・タクシーなどの乗客を乗せて運賃を取る旅客運送事業用自動車の車検有効期間は、新車登録・継続車検ともに「1年間」と最も短くなっています。

大型貨物自動車は、時に数十トンを超える重量物を運送しますし、バスやタクシーは大切な乗客の命を乗せています。つまり、用途・構造的に、安全・保安に注意すべき車ほど車検有効期間が短めに設定されているわけです。

なお、分類的には乗用自動車になりますが、乗用定員11人以上の車や乗用定員10人以下でも幼児が乗る幼稚園バスやスクールバスに関しては、同様の理由から新車登録・継続車検ともに、有効期間は最も短い1年間となっています。

ここまで、安全・保安上の理由から車検期間は3年・2年・1年と、その車の用途や構造によって変わることを解説してきました。

そして、分類によって変わらないこともありますが、最も身近な自家用乗用車の場合、新車登録時のほうが長い有効期間が設定されています。

製造されたばかりの新車登録時のほうが、年数が経過した車より安全・保安に関わる不具合や故障が起こりにくいというのが有効期間を長くしている理由です。

そうであれば、10年・15年とさらに長く乗り続けられている車の車検有効期間はもっと短くなるのでは?と思う方もいるかもしれません。

以前は10年以上経過した乗用自動車の車検期間は、2年間から1年間に短縮されていました。しかし、現在の車検制度では極端な話20年・30年乗り続けていたとしても、車種・用途と問わず2回目の車検以降の車検有効期間は一切短縮されることはありません。

ただし、ディーゼルは11年目、ガソリン車は13年目に、車検時に納める自動車重量税の税額が上がります。車検の有効期間は変わらなくても車検にかかる費用は上がるため、意識しておきましょう。

車の買取価格は売値の何割が基本なの?

車検の有効期間を確認する方法

車検は年数のほかにも「有効期間が切れる月日」が細かく定められています。

そこでここからは、自分の車の車検の有効期間が「何年・何月・何日までなのか」を正確に確認する方法を説明していきます。また、確認する際の注意点なども紹介していきます。

車検の有効期間は、車のフロントガラスに張られている検査標章(車検ステッカー)を見れば確認することができます。

車検ステッカーは過去に何度かカラーや形状、デザインなどが変更されてきましたが、現在は「普通車が水色地に黒文字」「軽自動車が黄色地に黒文字」になっています。

それぞれフロントガラスの外から見える表面には、車検の有効期間が満了する年月が表示されており、車の中から見える裏面には、車検期間が満了する年月日が記載されています。

日付単位で車検の有効期間を把握したいのであれば、裏面の表記内容をきちんと確認しておきましょう。

なお、車検ステッカーの貼付は法的な義務であり、貼付していなかった場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、令和5年7月より、車検ステッカーの添付位置が以前の「前方から見えやすい位置」という規定から「前方かつ運転席から見えやすい位置」に変更されています。

自動車検査証(車検証)とは、普通車の場合は各自治体の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が交付する公式な書類です。道路運送車両法により、車を運転する時は携帯することを義務付けられています。

車検証の上段には車両・車体番号や登録・交付年月日など車の情報を記した欄があり、中段には所有者・使用者の情報を記した欄があります。

そして、所有者・使用者の情報が書かれた欄の下に「有効期限が満了する日」という欄があります。ここに書かれている年月日が、車検の有効期間が切れる日です。

例えば、ここに「令和5年5月1日」と記載されているとしたら、令和5年5月2日になった時点で、その車は車検切れとなり公道を走行できなくなります。

また、車検証の車両情報を記した欄の中に、その車の用途(乗用・貨物)と、自家用・事業用なのかを記した欄があります。ここを確認し、表記が「乗用」「自家用」になっていれば、その車の車検期間は新車登録時は3年間、継続車検時は2年間だと判断できます。

中古車を購入する時は車検の残り期間を要チェック!

製造直後の新車は、車検をまだ一度も受けていない状態です。そのため、自家用乗用車を新車購入し、それが納車された時には丸々3年間、車検の有効期間が残っていることになります。

一方、中古車は少なくとも2回目以降の車検になるため、車検の有効期間は2年間です。そして、どの程度残っているかは車によって異なるため、購入時にチェックしておきましょう。

例えば、車検が元々切れている、または経費削減のため意図的に中古車販売店が車検切れにした車を購入した場合は、ほぼ2年間車検の有効期間が残っている状態で納車されます。

しかし、1年間車検が残っている車を購入した場合は、1年後に車検を受けなければなりません。そのため、乗り続けたいのであれば、その分も維持費として計算に入れておきましょう。

また、車検が長く残っている中古車を購入しても、手続きに手間取ると有効期間はどんどん短くなります。必要書類の準備などは、早めにしておくことをおすすめします。

車検の実施可能期間について

車検は有効期間が年月だけではなく、日付単位で細かく定められています。

では、車検を受けることができる期間についても、細かい規定や制限があるのでしょうか?

ここからは、車検の実施可能期間について詳しく解説していきます。

車検の有効期間を1日でも過ぎた車は、公道を走行することができません。

万が一、車検切れで公道を走行し検挙された場合は厳しい処罰の対象となります。そのため、車検を実施できる期間についても、細かい規定や制限があると思うかもしれません。

しかし、実のところ車検はその有効期間以内であれば、自由に受験日を設定して受けることができます。

早く受ける分には何の規定や制限も、そして罰則も存在しません。極端な話をすると、車検を受けた日の次の日にその車の車検を受けても全く問題はないということです。

また、車検の有効期間を過ぎてしまっても、公道上を走行しなければ処罰されることはありません。いつでも車検を受けることができ、保安検査にパスすれば再度公道での走行が許可されます。

ただし、これらのケースでは車検に合格した日の2年後、もしくは1年後の同日が「車検期間の満了日」となります。

車検を行うのは、有効期間の3ヶ月前でも半年前でも可能です。

ただし前述した通り、前倒し受験をすると車検を受けた日の2年、または1年後が次の車検満了日になります。そのため、例えば2年車検の場合、本来であれば2回分の車検で「約4年間」の車検期間が確保できます。

しかし、有効期間の半年前に車検を受けると、車検期間が、「3年半」に短くなってしまいます。

一方、今回の車検の有効期間満了日から1ヶ月前までの間に車検を受けると、次回の満了日までの期間は短縮されません。

例えば、令和5年5月1日が車検満了日である自家用乗用車の車検をその年の4月中に受けたとしたら、次の車検満了日は2年後の5月1日です。

そのため、車検はいつでも自由に日程を決めて受検できますが、おすすめの実施タイミングは「車検満了日の1ヶ月前から」ということになります。

車検は車を維持・管理する上でも特に費用がかかるため、車検前に廃車や買い替えをしたいと考える方も多いかもしれません。

前述した通り、おすすめの車検実施時期は有効期間が満了となる1ヶ月前です。そのため、日程を決める前に見積もりを受け、具体的にいくら車検費用がかかるか確認しておいたほうがよいでしょう。

事前に車検費用の見積もりをしておけば、車検を受けるべきか否かを予算や用途に合わせて適切に判断できます。

車の買い替えは、次の車の選択や購入先の見極め、予算の設定や資金繰りなどに、それなりの時間がかかります。そして、これらの乗り換えや買い替え準備に手間取ってしまうと、仕方なく車検を受ける羽目になったり、車の空白時間ができてしまったりする可能性があります。

車検の有効期限1ヶ月半~2ヶ月前ごろには、車検を受けるか受けずに乗り換えるかを決めておいたほうがよいでしょう。

車の買取価格は売値の何割が基本なの?

うっかり「車検切れ」になってしまった時の対処法

令和5年7月から、車検ステッカーの添付位置が「前方から見やすい位置」だったのが「前方かつ運転者席から見やすい位置」に変わります。

その理由は、従来の添付位置では車検の有効期限の日付まで運転者の目に届かず、うっかり有効期間を超えてしまう方が少なくなかったためです。

「運転者席から見えやすい位置」という表記が追加されたことで改善が期待されていますが、もしそれでもうっかり車検の有効期間の存在を忘れてしまった時には、どのようにすればよいのでしょうか?

ここからは、うっかり「車検切れ」になってしまった時の対処法について紹介していきます。

有効期間の満了日を過ぎていても、車検を受けること自体には何ら支障はありません。

ただし、有効期間が切れている車は公道上を走行できないため、一般ユーザーが「そのまま」車に乗って車検を請け負っている業者まで赴くことは交通違反に当たります。

そのため、本来は公道を走ることができない車に一時的な走行許可を与える臨時ナンバー(仮ナンバー)や、積載車を用いて車両の引き取りを行ってくれる業者を見つければ、問題なく車検を受けることができます。

その場合、車両の引き取り費用を請求してくる場合があるので、事前に価格帯をチェックしておきましょう。

なお、レッカー業者で車検業者まで車両移動を依頼する方法を考えている方もいるかもしれませんが、レッカー車は車両の一部を公道上につけた状態で運ぶため、車検切れの車を運搬することはできないので注意しましょう。

車検切れの車を車検に出すと、引き取り手数料などといった余計な費用のほか、時間や手間がかかることがあります。

また、車検が切れて動いていない車は、常に動いている車より傷みやすく、車検時の追加整備や部品交換費用がかさむケースも多々あります。

車検が切れていた期間の長さにもよりますが、結局費用と時間がかかるのであれば、車検付きの車への乗り換えを検討するのも一つの手です。

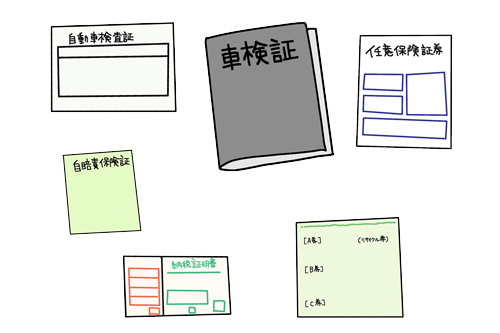

車検時に必要な書類

車検を受ける際には、いくつかの書類を揃えておく必要があります。書類が整っていないと、スムーズに車検を進められないため、事前に準備しておくことが大切です。

車検時に必要となる主な書類としては、次のものがあります。

車両の基本情報が記載された書類で、車検時に必要です。

自賠責保険への加入は車検を受ける際に必須であり、証明となる自賠責保険証明書もまた必要です。期限が切れている場合は、新たに加入しておかなければなりません。

車両に対する税金を納めた証明書が必要です。証明書ないと車検が通りません。

整備の履歴が記載された記録簿があると、整備状況の確認がしやすく、スムーズに車検が進む場合があります。

必要となる書類をしっかりと準備しておけば、車検の手続きがスムーズに進むため、事前に車検を受ける場所で確認を行い事前に準備しておきましょう。

車検にかかる費用

車検にかかる費用は、大きく分けて「法定費用」と「車検基本料」の2つに分けられます。それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

法定費用は、車検を受けるために必要となる費用で、国に納められるものです。法定費用には、主に以下が含まれます。

事故を起こした際に被害者を保護するための保険です。車検を受けるには、必ず自賠責保険に加入している必要があります。

車両の重量に応じて納める税金です。車両の種類や重さによって金額が変わります。また軽自動車と普通車では金額が異なります。購入時に自動車重量税がいくらになるか事前に確認しておくとよいでしょう。

車検証に押す印紙代がかかります。車検を通すために必ず支払わなければなりません。

法定費用は、車検を受ける際に必ずかかるため、事前にどれくらいの金額が必要かを調べておくことが大切です。

車検基本料は、車検を実施する業者(ディーラーや整備工場など)が設定する料金で、業者によって金額が異なります。基本料には、車両の点検や整備、修理などの費用が含まれています。

車検基本料は、車両の状態や業者によって差がありますが、目安としては1万5000円~4万円程度が一般的です。また、車両の整備状態や故障個所の有無によっては、追加の修理費用が発生することもあります。

車検前に車の状態をチェックしておくことで、余分な費用を避けられるでしょう。

車検を受けられる場所とそれぞれの特徴

車検は車両を安全に運転できる状態に保つための重要な手続きです。車検を受ける場所によって、費用やサービス内容、整備の質などが異なるため、どこで車検を受けるかは慎重に選ぶ必要があります。それぞれの場所には特有のメリットやデメリットがあるため、自分のニーズに合った場所を選びましょう。

ここでは、カー用品店、整備工場、ガソリンスタンド、ディーラーの4つの選択肢について詳しく紹介します。

カー用品店は、車検を比較的手軽に受けられる業者といえます。多くのカー用品店では、タイヤやエンジンオイル、カーアクセサリーなどの車に必要な部品を多く取り揃えているため、もし車検で不適合の部品が発見された場合は、すぐに取り換えが可能です。日を改めて受けなおす必要がない点は、カー用品店の魅力といえます。

ただし、カー用品店はあくまで製品の販売がメインのため、すべての店舗で指定工場を完備しているわけではありません。当日すぐに車検を受けたい人には適していないといえるでしょう。また、車検を専門としているわけではないため、店舗によって点検・整備の質にばらつきが生じやすい傾向です。整備に関する高度な専門知識や設備が揃っていない場合もあるため、簡単な点検や交換がメインとなり、複雑な修理や細かい調整が必要な場合は、他の施設での対応を検討することが望ましいかもしれません。

整備工場は、車両の整備に特化した施設で、車検の際に最も細かいチェックが行われる場所の一つです。専門的な知識と設備経験を持つ整備士が、車検に必要なチェックや整備を行い、車両の状態をきちんと確認します。整備工場は、車検が必要な部分をきちんとチェックして、必要に応じて修理や交換を行うため、車両のコンディションをしっかり保てるでしょう。

整備工場のメリットは、修理や整備を直接受けられる点です。しかし、業者によっては設備内容にばらつきがあり、必要最低限の点検しか行えなかったり、車検の際に時間がかかったりする場合があります。とはいえ、経験豊富な整備士がいれば車両の状態が不安な場合や修理が必要な場合に相談に乗ってもらいやすいため、車に関する悩みや疑問があれば整備工場を選ぶと安心です。

最近では、ガソリンスタンドでも車検を受け付けている場所が増えてきました。日ごろから利用しているガソリンスタンドで気軽に車検を依頼できるため、利便性が高いのがガソリンスタンド車検の特徴です。また、ガソリンスタンドで車検を行うと、ガソリン代の割引チケットや粗品がもらえるケースがあり、定期的に利用する方にはお得感があるかもしれません。

ただし、ガソリンスタンドでは整備工場を併設していない場合が多く、外部の整備工場に車検を委託する場所もあります。委託の場合、委託先に送られてから車検が実施されるため、作業完了までの時間が長引くのがデメリットです。また、直接整備するスタッフの顔が見えないため、車検の技術や整備の品質について不安を感じる方もいるかもしれません。手軽さやコスト面で選ぶ場合は良い選択肢ですが、技術力やスピードを重視する方には他の選択肢も検討する価値があります。

ディーラーでの車検は、メーカーが定めた基準にもとづいて整備が行われるため、信頼性が高いといえます。ディーラーでは、メーカー純正の部品を使用して整備が行われ、知識や経験が豊富なスタッフにより車検が進められます。特に、車両がまだ新しい場合や、メーカーの保証が残っている場合には、ディーラーで車検を受けるのがおすすめです。

ディーラーのメリットは、車両の状態に応じた細かい調整や整備が行われることです。また、ディーラーであれば、車両に関する最新の情報を持っているため、特定の車種に特化した整備が受けられるという安心感もあります。ただし、ディーラーでの車検は、他の場所に比べて料金が高めになることが多いため、予算を確認したうえで選択することが大切です。

車検が不合格だったときの対処法

車検に通らなかった場合、どのように対処すればよいか疑問に感じている人もいるでしょう。車検は車両の安全性や環境基準を確認するための重要な手続きであり、不合格となった場合はそのまま乗り続けられません。しかし、車検が不合格だった場合でも焦らずに適切な対処をすることで、再車検をスムーズに通すことが可能です。

ここでは、車検が不合格となった場合の対処方法について、再検査の方法と手順を解説します。

車検当日に不合格となった場合、まずはその場で指摘された不具合を修理する必要があります。一般的に車検を行う場所では、再検査をその日のうちに受けられる場合があります。再検査には、修理が完了した車両が必要であり、修理内容によっては数時間で完了することも。

例えば、所有者の操作ミスが原因で不合格となった場合は、指示通りに操作を行えばすぐに合格できるでしょう。また、ライトの不具合やブレーキパッドの摩耗、排ガスの超過などの簡単に修理できる問題であれば、その場で修理し、再度車検を受けて通過することが可能です。しかし、修理に時間がかかる場合や部品の取り寄せが必要な場合、当日中の再検査は難しいこともあります。その場合は、後日の再検査を検討しましょう。

当日の再検査ができない場合でも、再検査を15日以内に受けられるのであれば、窓口で「限定自動車検査証」を発行してもらうことをおすすめします。限定自動車検査証は、当日を含めて15日間有効で、不適合箇所の内容が記載されています。発行は無料で行われ、車検で不合格となった場合でも、公道を走行できるため大変便利です。

再検査を受ける際、15日以内であれば、不適合箇所のみの再検査となり、最初の車検での検査手数料よりも低く抑えられます。さらに、限定自動車検査証が発行されている場合、検査手数料も通常より少なく済むため、経済的にもお得です。

ただし、最初の検査から15日を過ぎてしまうと、すべての項目について再検査が必要となり、最初の検査で合格した部分も含めて全て再検査を受けなければなりません。再検査の際は、最初の検査と同じ検査手数料を支払う必要があるため、無駄な費用が発生します。また、再検査が15日以内に行われないと、再度全項目の最初の検査を受けることになり、再度手数料がかかることに。

再検査を受ける際には、余裕を持った日程で行うことが大切です。特に、限定自動車検査証を取得した場合は、検査手数料を抑えるためにも、2週間以内に再検査を受けることをおすすめします。