車検を受けることは法律でも規定されており、無車検車は罰せられます。

車検には有効期限があるので期限切れになる前に車検を受けなければなりません。車検は業者に依頼しても、自分で陸運局に車や書類を持っていって受けるユーザー車検を行うことも可能です。

そこで、業者に依頼する場合に必要な入庫予約はいつからできるのか、予約のとり方について説明します。また、ユーザー車検や車検費用についても解説していきます。

車検の有効期限

道路運送車両法では、自動車は国が定めている保安基準を満たしているかどうか確認するための車検を義務付けています。車検を受けないで公道を走行すると法律違反となり、罰せられます。

車検の有効期限が車の種別ごとに決まっていますが、通常は新車購入から3年後に初回の車検、以降は2年ごとです。

ただし、キャンピングカーなどの特種車は車検の有効期限が短く、新車購入から2年後、以降も2年ごととなっています。

また、オートバイも排気量が250㏄を超えるクラスのものは、普通車と同様に新車で購入から3年後に1回目の車検、以降2年ごとに車検を受けなければなりません。他のオートバイ(250㏄未満)に関しては車検は不要となっています。

業者に依頼する場合とユーザー車検

車検には「車検業者に依頼する方法」と「自分で必要な書類と車を陸運局の検査場に持ち込むユーザー車検という方法」があります。

車検を請け負う業者というと、一般的にディーラーやカー用品店、車検専門業者やガソリンスタンド、車の整備工場などが挙げられます。事前に予約を取って当日車と書類を業者に持っていけば、手続きや検査なども全て業者がやってくれるので、手間がかかりません。

一方でユーザー車検となると、必要な書類を自分で準備して予約を取り、当日必要書類を陸運局窓口に提出し、車とともに検査場に入り、指示に従って検査を受けていくという形を取ります。自分で車に必要な検査を受けることになるので時間を要します。

入庫予約というのは、車検業者に車検のために車を持ち込む日を予約することです。

車検業者への入庫予約は、車検の有効期限内であれば基本的にはいつからでも可能です。つまり、車検期間の2年が経過する前、例えば半年前であっても特に制限はないので車検を受けることはできます。

しかし、前回の車検から1年半程しか経過していないのに、もう次の車検を受けてしまうのはもったいないと言えます。車検は費用がかかる上に、車検を受けた日から次の車検までの期間がカウントされてしまうからです。半年分を上乗せして、次の車検を2年半後としてもらえればいいですが、そうはならないので半年分の車検費用を損することになってしまいます。

車検を前倒しで受けることに関しては特に法律でも決められておらず、車の使用者の自由です。しかし、適したタイミングは車検の有効期限1ヶ月前からとされています。

実際に車検業者への入庫予約も車検の有効期限1ヶ月前位に行うのが一般的です。有効期限の1ヶ月前から入庫予約を受け付けているという車検業者側も、多いのが現状です。

車検の有効期限ギリギリに入庫予約をしようと思っても、繁忙期だと予約に空きがない可能性もあります。車検の有効期限が切れてしまうと、車検のためだと言っても車検業者まで車を持っていくために公道を走行することができません。もしそうなった場合、仮ナンバーの申請、取得という面倒な手続きが余分に必要です。

また、有効期限1ヶ月前に車検を受けても、元の期日から次に車検有効期間をカウントしてもらえます。

つまり、車検の有効期限が4月30日で、その年の4月1日に車検を受けたとします。普通に計算すれば2年後の4月1日までが車検の有効期限になるはずです。しかし、本来は4月30日が車検の有効期限なので、2年後の4月30日までが次の車検までの有効期限になるというわけです。

入庫予約は期限に余裕を持たせ、早めに取ることをおすすめします。

有効期限間近で何とか入庫予約ができて、当日車を入庫させたから間に合った、安心だと思う人も多いでしょう。しかし、有効期限間際の車検ではまだ安心というわけではありません。

車検に必要な書類に不備があったり、車の整備不良があったりすると整備や書類の訂正などに時間を要します。

また、車検を行った結果再検査となってしまえば、整備し直して再び検査に出すことになるので数日タイムロスしてしまうかもしれません。車検に合格して初めて新しい車検証が発行され車検が有効となるので、再検査に時間を取られると車検切れとなってしまうこともあります。

そのため、やはり車検は期間に余裕を持って受けておくほうが無難だと言えるでしょう。

ユーザー車検を受ける場合も、入庫予約が必要となるので注意してください。

国土交通省では、「自動車検査インターネット予約システム」を運用しています。このシステムを使えば、いつでもネットからユーザー車検の入庫予約を行うことができます。

まずシステムにアクセスし、新規アカウント登録画面を開いて受験者名や電話番号、メールアドレス、パスワードなどを入力してアカウントを取得しなければなりません。発行されたIDとパスワードを使い、ログインして車検希望日など入力して入庫予約を行いましょう。

また軽自動車の場合は、軽自動車検査協会のホームページにアクセスし、同じようにアカウントを取得後、ログインして入庫予約を行います。

基本的に普通車も軽自動車も車検満了日の1ヶ月前から入庫予約ができますが、離島の場合は移動期間を要するので2ヶ月前から入庫予約が可能となっています。

車検は、有効期限の1ヶ月前に入庫予約するのが一般的です。しかし、最長で有効期限の45日前からでも入庫予約、車検が可能な場合もあります。

その場合とは、指定整備工場で車検を受ける場合です。指定整備工場で45日前に車検を受けておき、必要書類を提出するまでの間、2週間有効の「保安基準適合証」が発行されます。

車検に必要な書類は、車検満了日の1ヶ月前に提出するという方法です。そうすれば、実際に有効期限の45日前に車検を受けたとしても、次の有効期限が前倒しにならずに済むので損をするということにはなりません。

車検を通してから書類を提出するまでの期間が15日以内と決められているので、こういった方法を取ることができます。

車検の有効期限1ヶ月前位は忙しくて時間が取ない、予約が空いていないので間に合うか不安だといった人は45日前に車検を受けておくのも一つの手だと言えるでしょう。

車検の入庫予約の仕方(オートバックス車検など)

車検業者に依頼する際は入庫予約が必要です。予約のやり方はとても簡単です。

オートバックスなどのカー用品店ではWEBもしくは電話で予約ができます。

WEBの場合はオートバックスなどの車検依頼業者のホームページを開いて、近くの店舗を検索します。希望の作業内容や日時などを選択しましょう。氏名や住所などを入力して送信すれば入庫予約は完了です。

WEB予約なら時間を選ばずいつでも予約ができるので効率的だと言えます。

車検に必要なもの

入庫予約ができたら、車検当日までに必要な書類などを準備しておきましょう。

車検には「車検証」や「自賠責保険証明書」が必要です。一緒にファイルに挟んであり、助手席側のグローブボックスもしくは座席の下の収納などに入れてある場合が多いので、まずはあるかどうか確認してください。

自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、車検時に更新することになっています。そのため、自賠責保険の有効期限も車検の有効期限+1ヶ月間となっている場合がほとんどです。車検業者が自賠責保険の更新手続きも一緒に行ってくれる場合が多いので任せましょう。

さらに、「自動車税納税証明書」も必要となります。自動車税を納めていないと車検が受けられません。納税証明書は自動車税を滞納していないこと、納税から3週間以上経過していることなどの条件を満たせば提示を省略できます。

電子化によりオンラインで納税確認ができるようになったからです。ただし、電子化が進んでいない軽自動車や、省略できる要件を満たしていないと提示が求められるので注意が必要です。

また、車の使用者の認印とホイール盗難防止のロックナットを取り付けている場合は、ナットを外すロックナットアダプターが必要となる場合があります。車検を依頼する業者に確認しておいてください。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車検の流れ

車検の流れは車検業者によって多少違いはありますが、主要な部分はほぼ同じです。通常は24ヶ月法定点検を行った後に、車検へと進みます。

どのように車検が進んでいくか知っておくために車検業者の例を確認していきましょう。

車検日当日に車検業者に車検を受ける車を運転していきます。受付で車検証や自賠責保険証明書などの必要な書類を提出します。書類を確認し、不備がなければ点検の開始です。

自動車整備士が車を点検し、終了後にお客様を呼びます。車を見ながら整備が必要な故障部位や、部品に消耗がみられる箇所を説明してくれます。修理が必要な箇所などを話し合いで決めるので安心です。

国の保安基準に基づいた点検項目に沿って、分解や点検を行いながら法定点検が進んでいきます。通常は資格を有する自動車整備士が責任を持って行います。

お客様と整備士の話し合いで決まった箇所の部品の修理、消耗部品の交換などを行います。

全ての点検や部品交換が終わったら、国家資格を有する自動車検査員により自動車検査票の項目に沿って最終的な完成検査が行われます。整備不良がなければ車検が合格となります。

車内を掃除機などでキレイに掃除します。洗車を行ってくれる業者もあるので確認しておきましょう。

全てのメンテナンス、検査が終了し車検に合格となったら新しい車検証と有効期限が更新された自賠責保険証明書などの書類を受け取ります。最終的に車の整備箇所の説明を受けて確認し、車の引き渡しとなって車検は終了です。

車検にかかる時間

車検にかかる時間は車検業者によって大きく違ってくるので、確認しておいたほうが良いでしょう。

車を入庫させたその日終わるということはまずありません。最短でも2~3日は要します。

混んでいれば翌日になる可能性もありますが、点検の結果全く問題のない車両であれば最短で2~3時間位で終わります。

必要最小限の検査のみにとどまるので、カー用品店などよりも短時間で終わる場合もあります。

1日ほど時間を要するのが一般的です。混んでいれば翌日になる可能性もあります。

陸運局の混雑具合にもよりますが通常は2~3時間程度で終了することが多いです。

ただし、整備不良があった場合は整備し直してから再度検査を受けることになります。入庫予約し直して、再検査を受けるまでに数日を要することもあります。

ユーザー車検の流れ

ユーザー車検は自分で陸運局に車を入庫させ、書類を窓口に提出して車検を受けることになります。どのように車検が進むのかを見ていきましょう。

陸運局の窓口に出向いて、自動車検査票や継続検査申請書などの書類を受け取り、必要な箇所を記入します。自動車重量税や検査手数料の金額分だけ収入印紙を購入し、所定の用紙に貼ります。書類が記入できたら全ての必要書類を窓口に提出してください。

自賠責保険に関しては、事前に陸運局周辺の代書屋さんなどで更新手続きをしておきます。

必要書類の記入に自信がない場合は代書屋さんに依頼して書いてもらうこともできます。その場合の費用は数千円程度です。

車を検査場に入庫させて、自動車検査票の検査項目に従って検査を進めます。検査官の指示に従い必要な操作を行うことになります。

具体的にはまず検査官がそばにきたら、車のボンネット開けて車検証を見せて、同一性の確認をします。次にライトを点灯させるなどの、外回りの検査です。

検査コースのラインにタイヤを乗せ、サイドスリップ検査、合図でブレーキを踏むブレーキ検査、アクセルを踏んでスピードを上げていくスピードメーター検査などへと進みます。

そしてヘッドライトをロービームあるいはハイビーム(車両の年式によって異なる)にして光量などを調べるヘッドライト検査などが行っていくことになります。

全ての検査が終わったら、検査コースの出口にある総合判定ボックスに自動車検査票を提出します。検査の判定を行い、問題がなければ審査結果通知欄に合格の押印がなされます。その後、受付で新しい車検証などを受け取れば終了です。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車検に必要な費用

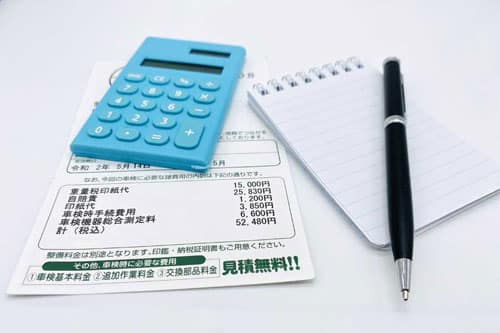

車検にはどのような費用がかかるかも知っておくと、準備しやすいと言ます。車検費用は大きく3つに分けられます。

まず、車両の重量により税額が決められている「自動車重量税」があります。車両重量0.5t重くなるにつれて税額が上がっていきます。

法律で加入が義務付けられている「自賠責保険料」も法定費用の一つです。

自動車重量税と自賠責保険料は車検時に支払うことになっています。自賠責保険も更新され、有効期限は次の車検日以降です。

検査手数料として「収入印紙代」もかかります。

法定費用は車種などによって金額が決められているので、安くすることができません。

車検を業者に依頼する際に必要となる代行手数料や測定検査料などが含まれます。

業者によって費用は異なり、一般的にディーラーは技術料が高く、洗車などのサービス費用も請求されるので高い傾向にあります。

一方で、車検専門業者やカー用品店などは安いお店であればかなり費用が抑えられます。

エンジオイル交換やウォッシャー液の補充、ワイパーのゴムの交換など消耗部品の交換にも費用(工賃)がかかります。

また、点検して故障が見つかれば、主要部品の交換が必要となる場合もあるの、でいくら位かかるかは個々の車の状態によって違ってきます。

一般的に年式の古い車や、走行距離の多い車は部品の消耗や劣化も激しいので、部品交換費用が高くつきやすいです。

車検はできれば有効期限の1ヶ月前までに入庫予約し、早めに受けておくと安心です。そのためにも、車検の有効期限を確認してカレンダーなどに書いておくと忘れにくいでしょう。

車検の有効期限は、まず車検証に記載してあります。また、車のフロントガラスの上部中央当たりに四角い小さなシールの検査標章が貼られています。この検査標章にも車検の有効期限が記載されているので、チェックしてみてください。