車を所有している方なら、決まった時期に訪れるのが車検です。乗用車の場合は初回3年、その後は2年ごとにやってきますが、それだけではなく車検では「まとまった費用」が必要になります。

車検の費用を細かく見てみると、車検にかかる費用がどれくらいなのかということが分かるだけでなく、お店によって車検費用に違いがあることも分かるようになります。

そこで、今記事では車検費用の内訳を確認し、さらに車種別・お店別の費用の内訳、車検費用を少しでも安くする方法について解説していきます。

そもそも車検ってどのような制度?

周りの人が「そろそろ車検だ」「車検で〇万円もかかってしまった」などと言っていることを聞いたことがあるという方も多いかもしれません。

車検というワードは車を保有していれば必ず聞くことになるワードですが、車検とはそもそもどのような制度なのでしょう?

車検は車に関係する法律である「道路運送車両法」で定められている制度です。車検の正式名称は「継続検査」と呼ばれています。

道路運送車両法によると、車検制度は以下のように記載されています。

「登録自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後もその自動車を使用しようとするときは、その自動車を提示して、最寄りの陸運支局の行う検査を受けて、その自動車検査証の有効期間の記入を受けるとともに検査標章の交付を受けなくてはならない」

つまり、車を継続的に使用するのであれば、国が定める基準を満たしているかどうかを定期的(乗用車であれば2年ごと)に検査をしなければならないということになります。そして、車検証には有効期限の記載があるため、その期限内に車検を受ける必要があるということです。

車検費用の内訳を確認してみよう

車検を受けるにあたって必要な費用は大きく分けて以下の3つになります。

- 法定費用

- 点検整備費用

- 部品交換費用 など

車検にかかる費用の全容を把握するためには、それぞれの費用について特徴を理解しておく必要があるでしょう。ここでは、その費用について詳しく確認していきます。

車検にかかる費用のうち、その半分以上を占めているのが法定費用です。

法定費用はその名の通り法律で定められている費用のことで、この費用は国に納めるお金という認識となります。

法定費用の内訳は「自動車重量税」「自賠責保険料」「印紙代」の3つに分けられます。

1つ目の自動車重量税は、車両重量によって課される税金で、自家用乗用車や軽自動車を問わず、新車購入時の初回登録時および継続車検時に、次回の車検までの3年ないし2年間の税額をまとめて納める税金です。自動車重量税は国税として徴収され、主に道路整備予算として使われます。自動車重量税は車両重量0.5tごとに税額が定められています。

2つ目の自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって「すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険」のことを指し、強制保険とも言われています。

3つ目の印紙代は、主に車検を受ける際に納付をする「検査手数料」のことを指し、陸運支局の窓口で納める費用となります。

これらはすべて法定費用ということになります。

国が車検で検査する項目は「保安基準」で定められています。通常、車検はディーラーや整備工場、ガソリンスタンドなどに依頼をしますが、この保安基準を満たしているかどうかを確認するための点検費用などが必要です。

乗用車の車検は2年ごとなので、法定24ヶ月点検を受けることになります。この点検は車検で定める項目を確認するための点検項目で、操舵装置(ステアリング)や走行装置(ベアリング類)、サスペンション、動力装置、電気装置など56項目があります。

点検整備については、依頼をするお店によって様々です。例えば「車検に合格する基本ベースの整備を必要最低限だけ行う」ところもあれば「車検に合格した後も安心して車に乗るために十分な整備を行う」ところもあります。

そのため、点検整備費用は依頼をするお店によって異なってくるということになります。

点検整備を行った結果、消耗部品が劣化しているということも考えられます。また、油漏れや水漏れなどが発生しているいるために、そのままの状態では車検に通らない部位が出てくることもあるでしょう。

その場合、該当する箇所を交換する必要がありますが、これにはもちろん部品代だけでなく交換するための人件費(工賃)がかかってきます。この費用についても依頼をするお店によって異なってくる部分です。

例えば、ディーラーの場合は基本的にメーカー純正部品を使用して交換をします。自動車整備工場やガソリンスタンドの場合は、純正部品よりも安価な社外部品を使ってコストを抑える傾向があります。

また、工賃についても「ディーラー>整備工場やガソリンスタンド」といった場合が多い傾向がありますので、同じ部品を交換したとしても総額の費用が異なってくるということも十分にありえます。

消耗品についても同様で、お店によって価格設定が異なる場合があるということは、覚えておきましょう。

これ以外の費用として「代行手数料」が必要となります。この費用は、車検の手続きと検査を人に頼むための手間賃と言い換えられる費用です。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車検費用の相場ってどれくらい?

車検にかかる費用は、どの車でも一律ということはありません。前段で解説した自動車重量税一つをとっても車の重量によって異なってくるため、車のサイズが大きくなればなるほど費用がかかってくると覚えておけば間違いないでしょう。

ここでは、車のサイズを4つのカテゴリーに分けてそれぞれの概算費用を確認していきたいと思います。

はじめに、いわゆるコンパクトカーと呼ばれるカテゴリーの車です。一般的に1,500㏄以下の排気量の車です。平均的なコンパクトカーの車両重量は1,500kg未満ですので、自動車重量税はその範囲で計算をしてみます。

※ここではエコカー減税を考慮しない金額で概算金額を確認します。

自動車重量税・・・24,600円

自賠責保険・・・20,010円(2021年6月現在、本土での保険料)

印紙代・・・1,200円(指定工場の場合)

合計45,810円

20,000円~30,000円

10,000円~20,000円

75,000円~100,000円

次に、ファミリー層に人気の2,000㏄クラスのミニバンの車検費用の概算を求めていきましょう。日本国内で発売されている2,000㏄クラスのミニバンは主に5ナンバークラスのコンパクトなサイズで人気のある車種です。

車両重量は1,700kgぐらいの車となりますので、2,000kg以下の自動車重量税金額で求めていきます。※こちらもエコカー減税を考慮しないでの概算となります。

自動車重量税・・・32,800円

自賠責保険・・・20,010円(2021年6月現在、本土での保険料)

印紙代・・・1,200円(指定工場の場合)

合計54,010円

25,000円~40,000円

15,000円~25,000万円

95,000円~130,000円

いわゆる高級車と呼ばれる車の車検費用の概算を確認していきましょう。

高級車については様々な認識があり、車両重量が軽いものは前述のミニバンと自動車重量税は変わりませんが、車によっては2,000kg越えのものもあります。ここでは2,000kg以上の重量がある車をベースに車検費用の概算をご提示します。

自動車重量税・・・41,000円

自賠責保険・・・20,010円(2021年6月現在、本土での保険料)

印紙代・・・1,200円(指定工場の場合)

合計52,210円

25,000円~40,000円

20,000円~40,000円

110,000円~150,000円

最後に、地方だけでなく都市部でも人気が出てきた軽自動車の車検費用の内訳です。

軽自動車は車検費用が他と比べて安いのが特徴です。コンパクトカーと比較をしてみるのもいいでしょう。

自動車重量税・・・16,400円

自賠責保険・・・19,730円(2021年6月現在、本土での保険料)

印紙代・・・1,200円(指定工場の場合)

合計37,330円

10,000円~20,000円

10,000円~20,000円

70,000円~90,000円

車検は出すお店によって費用が変わる

車検の費用はどこに出しても一律とは限りません。法定費用以外の費用は、車検を頼むお店によって変わってきます。

ここでは、「ディーラー」「自動車整備工場」「ガソリンスタンド」の3つに分けそれぞれの特徴を2,000㏄クラスの車検費用をベースに確認していきましょう。

ディーラーに車検をお願いした場合の車検費用は、最も高い傾向にあります。2,000㏄クラスの車検だと、総額で120,000円程度の概算となります。

その理由として挙げられるのは、整備内容と工賃単価です。

ディーラー車検は基本的に「予防整備」を含んでいます。メーカーの看板を掲げて商売をしている以上、顧客に安心安全を提供するために徹底的な整備を行っています。そのため、1時間当たりの工賃も割高な設定となっているのです。

自動車整備工場に車検をお願いした場合の車検費用は、ディーラーよりも安価になりやすい傾向です。2,000㏄クラスの車検だと、総額で100,000円~110,000円の概算となります。

ディーラーほど工賃の単価は高くはありませんが、使用している部品の単価がやや低い傾向もあるため、これらの相乗効果で割安になる傾向にあります。

部品交換が発生した場合、新品ではなく中古部品を使うところも多いため、車検費用を抑えられるとも言われています。

ガソリンスタンドでも車検を請け負っているところがあります。

ガソリンスタンドの車検費用は、自動車整備工場よりも安価なところが多いのが特徴です。2,000㏄クラスの車検だと、総額で95,000円~105,000円程度の概算となります。

その理由として、付加価値の提供が挙げられます。車検そのものの費用をリーズナブルにし、そのぶんガソリン代を1年間値引くなどといった付加価値で顧客獲得をするためです。

頻繁に給油に行くガソリンスタンドがある場合、車検をお願いすると嬉しい特典が得られるかもしれません。

車検費用は低燃費車だと安くなり13年以上保有している車だと高くなる

法定費用は値引くことはできませんので一律です。しかし、一部の車種については法定費用が安くなるケースがあります。

その安くなるケースは「低燃費車」と呼ばれる車です。日本国内において、その年度ごとに基準となる燃費基準が設けられており、その燃費基準を達成しているかどうかというポイントを軸として「エコカー減税」が行われています。

エコカー減税は、車の購入時に環境性能割(以前で言う自動車取得税)や自動車重量税が減免される車種がありました。実はこのエコカー減税は初回車検時にも適用され、自動車重量税が最大100%減税される仕組みとなっています。

電気自動車やハイブリッドカーについては大半がこの制度が適用されます。もちろん、ガソリン車であっても低燃費車は多少の減免が受けられるのが大きいです。

逆に、車検時の自動車重量税が重課税されるケースというのも覚えておかなければなりません。そのケースとは、自動車の保有年数(初度登録からの経過年数)が長くなればなるほど課税されるケースです。

毎年5月に支払う自動車税は初度登録から13年が経過すると、支払う税金が増えますが、車検時に支払う自動車重量税もその例に漏れず従価税となります。

自動車重量税の場合は自動車税と違い、13年越えと18年越えで2段階の税金アップとなります。いわゆる旧車を保有したいと考えている場合は、車検時の税金が上がるということは覚えておいた方が良いでしょう。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車検の費用を少しでも安くするにはどうする?

車検の費用は、小さい車であっても100,000円前後の費用がかかってきます。いくら2年ごととはいっても、まとまったお金が出ていくのは大変だと思う方もいるかもしれません。

そのため、少しでも車検にかかる費用を安くしたいと考えるのは当然のことです。ここでは、車検にかかる費用を1円でも安くする方法を2つ紹介していきます。

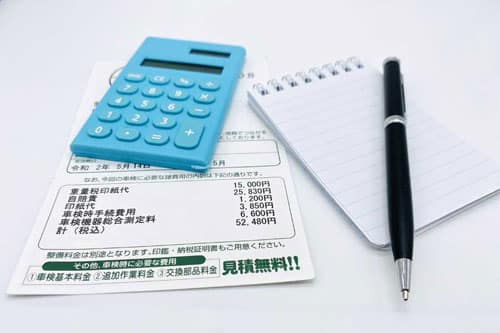

車検をお店に頼む場合、一店舗のみに頼む形になります。しかし、そのお店の費用が高いのか安いのかという点については、そのお店以外の見積もりを取らないとわからないことです。

少々手間となりますが、複数のお店から車検見積もりを取ることで適正な価格を調べることができます。

車検の見積もりを取る場合、方法は以下のような2つがあります。

- 実際に足を運んで車を見てもらったうえで出してもらう「詳細な見積もり」

- 車種と年式を伝えて概算の見積もりを出してもらう「簡易的な見積もり」

前者であれば時間や手間はかかりますが、車検にかかる費用が明確化するという点がメリットです。一方、後者は実際に車を見せずに電話やネットなどから見積請求をすることができるので自宅にいながら愛車の価格を調べることができます。

自分がとれる時間によってどちらかをチョイスし、懐事情に合いそうなお店に車検を出すようにしましょう。

車検の費用を法定費用だけで済ますことができる方法が一つあります。その方法は「ユーザー車検」の利用です。

最近、ユーザー車検という言葉が注目されつつあり、格安に車検を通す方法としても知られてきました。

ユーザー車検の最大のメリットは費用面です。前述した通り、お店に頼まないため基本的に点検整備費用がかかりませんし、車検を代行してもらうための手数料を支払う必要もありません。

それであればユーザー車検が良いのでは?と思うかもしれませんが、費用を抑えられる反面、大きなデメリットが存在するということは覚えておいてください。

そのデメリットとは「知識面と技術面」と「時間的な制約」です。ユーザー車検はすべて自分自身で車検を行います。そのため、車に関する知識と整備をするための技術が必要です。

また、ユーザー車検で車を持ち込むには陸運支局の窓口が開いている「平日の日中」にフリーの時間がなければいけません。万が一、車検に不合格になってしまったら再挑戦しなければならないため、少なくとも2日は車検のために平日日中の時間を確保する必要があります。

これらの問題がクリアできるのであれば、ユーザー車検はオススメできるポイントとなりますが、そうでなければプロに頼むのが無難と言えるでしょう。