車を所有していると、必ず数年おきに一度は車検を受けなければなりません。

しかし、車検には新規検査、継続検査、予備検査などいくつかの種類があり、それぞれ有効期間が異なっています。その上、車の種類や用途によっても違ってきます。

車検は費用も高額になるので、あらかじめ自分の所有する車の有効期間を覚えておかないと、その時になって大変な思いをするかもしれません。

この記事では、車検の有効期間について詳しく説明します。

車検の有効期間は何年?

車検には有効期間があり、満了日を迎える前に継続検査を受けないと、その車で公道を走ることができなくなります。そのため、車検のたびに次の満了日はいつなのかを把握しておく必要があります。

しかし、一口に車検の有効期間といっても、車検の種類、車の車種やその用途によって年数は異なるので注意が必要です。

以下では、そうした細かな違いを説明していきますので、車検切れを防ぐための参考にしてください。

基本は2年ごと

一般的な車検の場合、その有効期間は、「2年ごと」が基本です。これは、自家用普通自動車の継続検査が2年ごとになっているためです。

新車の場合は最初の有効期間が3年ですが、それ以降は2年おきに車検を受けます。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車検の種類によって有効期間は異なる

車検の有効期間は、その検査がどういう性質・内容のものなのかによっても異なります。

最も一般的なのは新規検査と継続検査ですが、それ以外にも少し専門的なものとして予備検査や構造変更に伴う検査があります。

それぞれ有効期間は違うので詳しく見ていきましょう。

自家用乗用車の新車を購入する際、新規検査として、その車にとって一番最初の車検が行われます。この検査によって車検証が発行され、ナンバープレートも交付されます。

新規検査の有効期間は3年です。

新規検査は新車だけではなく、一時抹消登録の手続きを経た中古車を再び登録する場合も行われます。この時の検査は、国土交通省指定の自動車整備工場で受けられ、登録の代行サービスを利用することも可能です。

継続車検は、新規検査の有効期間満了に伴って行われるものです。つまり、新車は購入してから3年目でこの継続検査を受けることになります。

それ以降は、継続車検の有効期間満了に伴って行われるので、2年ごとになります。

ただし、これは自家用乗用車の場合の話です。詳しくは後述しますが、レンタカーや大型特殊車両、バスやタクシーなどは検査の周期が異なるので注意しましょう。

新規検査と継続検査の大きな違いは、新規検査の時点ではその車に「ナンバープレートがついていない」ことです。新規検査はナンバーを取得して公道を走れるようにするために行われるので、ほとんどの場合はディーラーなどの販売店が行います。

ユーザーが自分で車検の手続きをするのは、継続検査になります。

新規登録の前に、あらかじめ検査を受ける「予備検査」という手続きがあります。

予備検査は、抹消登録をしてナンバープレートがない車をオークションで売買した場合や、並行輸入車を購入する場合などに行います。

予備検査に合格すると「自動車予備検査証」が発行され、有効期間は3カ月です。この3カ月の間に、正式に新規登録手続きや名義変更、各種税金の支払いや自賠責保険への加入を行うことになります。

検査証があれば新規登録の際の検査は不要ですが、法定点検は別物です。予備検査では基本的に補助的な調整・測定程度しか行わず、あくまでも車検の円滑な通過が目的となっているので注意するようにしましょう。

車の検査には「構造等変更検査」というのがあります。これは例えば車の大幅なカスタマイズを行って、もともとメーカーが国土交通省に届け出ていた車の形・内容から大きく変更した場合に受ける検査です。

この検査は、有効期間に特徴があります。一度構造等変更検査を受けると、前に受けていた車検の有効期間は一度リセットされ、それ以降は2年周期で継続検査を受けることになります。

つまり、前回受けた車検の有効期間があと1年残っているとしても、この検査を受けるとリセットされてしまうので、残り1年分がもったいなく感じるでしょう。そのため、有効期間で損をしないように、次の車検のタイミングに合わせて受けるという手もあります。

新車は新規検査3年・継続車検2年

一度まとめると、自家用の普通自動車の場合、新車で購入したなら次の車検は3年後です。つまり、新車登録の際にユーザーが行った新規検査の有効期限は3年ということで、それ以降は2年ごとの継続検査を受けることになります。

中古車を購入した場合は、前の持ち主が新車で購入した時点で新規検査は終わっています。そのため、車を購入した時点で有効期間の残りは何年なのかが問題となり、登録から3年以上経っている中古車なら2年ごとの検査となるでしょう。

新規検査2年・継続車検2年の車について

自家用の普通自動車を新車購入すると、車検の有効期間は「新規検査3年、継続検査2年」です。一方、車の条件によっては、新規検査の有効期間も2年となることがあります。

以下でどういった車がそれに該当するか、説明します。

自家用の普通自動車を中古で購入した場合は、次に行われる車検は継続検査のみなので、有効期間は「2年のみ」となります。これは、既に前のオーナーが新車として購入した際に新規検査が行われているからです。

車検の有効期間は、車検証に登録されている新車登録日から数えることになっています。そのため、中古車を購入する時点で、次の車検がいつになるのかを確認することが重要です。

場合によっては、購入後すぐに車検に出さなければならないこともあります。反対に、前のオーナーが新車として購入したあとすぐに手放したものであれば、次の車検まで2年よりも長めの期限がある場合もあるでしょう。

中古車を購入する場合、車検の残り期間とそれにかかる費用を考えておくことが必要です。

レンタカーで使用する車の場合、新規検査の有効期間は2年です。レンタカーは不特定多数の人が運転するので、自家用自動車に比べて激しい消耗が見込まれるためです。

そして軽自動車のレンタカーの場合は、その後の継続検査の有効期間も2年となります。あくまでも軽自動車である点がポイントで、普通自動車や小型自動車のレンタカーの場合は、継続検査の有効期間はさらに短く1年ごとになります。

工事現場などで使われるフォークリフト、クレーン車、ホイールローダーなどの大型特殊車両も、新規検査の有効期間は2年です。また、その後の継続検査も2年ごとに受ける必要があります。

リフト部分やヘッドガードが2メートルを超える車両は、全て大型特殊車両へ分類されます。こうした車は、通常の車検に加えて1年に一度、その車を所有している会社などで特定自主検査と呼ばれる検査を行うことも義務付けられています。

三輪車(トライク)で250cc以上のものは、その特殊な構造から新規・継続共に車検の有効期間は2年となっています。

自賠責保険は自動2輪のものに加入する必要があるなど、少し特殊な内容になっているので注意しましょう。

キャンピングカーの場合、新規検査の有効期間は2年で、その後の継続検査も2年です。

また、キャンピングカーの中には、警察車両や消防車、救急車などと同じ8ナンバーの特殊用途自動車に分類されるのもあります。細かい構造のチェックがあるので要注意です。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

新規検査1年・継続車検1年の車について

車検の有効期間が3年と2年の周期となる車両のパターンを紹介してきましたが、それ以外にも「新規検査が1年で継続検査も1年」と、期間が極めて短い車両も存在します。

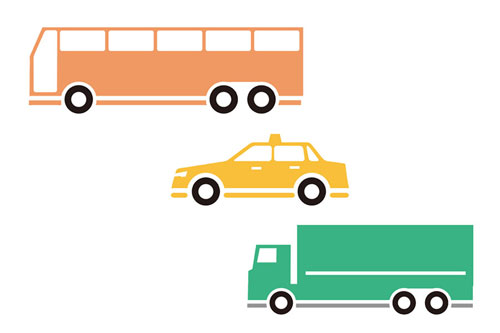

バスは乗車人数が多いため、自家用であるか商用であるかを問わず、車検の有効期間は1年と定められています。

常に大人数の乗客・乗員を輸送することになるので、安全性のチェックは入念に行われます。

バスにも、大型・中型・小型とサイズが違っていたり、園児を送迎するための幼児専用車、バス形態の霊柩車など用途が大きく異なっていて、さまざまな種類があります。しかし、有効期間はどれも一律で1年です。

タクシーも、新規検査・継続車検問わず、有効期間は全て1年と定められています。

一口にタクシーといっても小型・普通の違いや、法人・個人・福祉タクシーの違い、またセダン型やワゴン型、定員数などの違いからさまざまな種類がありますが、車検の有効期間は全て一律で1年です。

そのように決まっている理由は、バスと同様に不特定多数の人を乗せて日常的に長距離を走行するからです。乗客の命を預かることになるため、車検の条件も厳しくなっています。

トラックなど、車両の総重量や8トン以上である貨物自動車も、車検の有効期間は全て1年で、毎年車検を受けることになります。

これは1ナンバーや4ナンバーの区別に関わらず一律で1年です。また、ミキサー車や給油車、冷蔵冷凍車などの特殊貨物車、ポール・トレーラーなど大型特殊貨物車も同様です。

8トン以上の貨物自動車は、積載物の重さで車体が損耗・老朽化しやすいためです。

レンタカーなのか、自家用なのか、事業用なのかも問わず一律の基準となっています。

新規検査2年・継続車検1年の車について

車検の有効期間には、さらに特殊なものとして「新規検査が2年、継続検査が1年」という車両もあります。

トラックは「貨物自動車」に分類されますが、貨物自動車の場合、車両重量が8トン未満か8トン以上かで車検期間が異なってきます。

8トン以上の場合は「新規1年・継続1年」であると前述しましたが、8トン未満なら「新規2年・継続1年」です。

なお、この「8トン未満・8トン以上」の分類は、細かい分類に関係なく、貨物自動車全般に適用されます。

例えば、トラックはボディサイズから1ナンバーと4ナンバーに分類されます。また貨物自動車にはレンタカー、自家用、事業用の区別がありますが、車検有効期間の分類はこうした区別とは無関係なので一律です。

貨物自動車は車体の損耗や老朽化のスピードが早いため、事故防止の観点からこのような期間に定められています。

また、貨物車両と一口にいってもさまざまなタイプがあり、ポール・トレーラーや給油車・ミキサー車など特殊なものもあります。これらに対しても同様の基準で車検期間が適用されます。

車検不要の車について

ここまで、車検の種類や車種による車検の有効期間の違いを説明してきました。しかし、中には「検査対象外軽自動車」として、車検を受ける必要がないものもあります。

以下では、どんなものが該当するのか説明します。

軽二輪とは、排気量が125cc以上・250cc以下のバイクを指します。これは「検査対象外軽自動車」として扱われるので車検を受ける必要はありません。

しかし、自賠責保険への加入義務はありますので注意しましょう。

原付バイクも車検を受ける必要はありませんが、自賠責保険には加入しなければなりません。

一般的に「原付」というと50cc以下のバイクを指すことが多いですが、車検不要なのは125cc以下のものなので覚えておきましょう。

トラクターやコンバインなどの農耕用作業車も、車検は不要です。

これらの作業車には「小型特殊自動車」と「新小型特殊自動車」がありますが、後者を運転するには大型特殊免許が必要なほか、公道を走るなら自賠責保険の加入が必須です。

降雪地帯で使われるスノーモービルは、法的には「そり・カタピラ付き軽自動車」に分類されます。これも「検査対象外軽自動車」なので、車検は不要です。

もし公道を走る場合は、普通自動車免許とナンバーの取得が必須です。

その他

車検の有効期間にはさまざまな種類がありますが、中には検査の種類や内容などが変則的になる車両もあります。

以下では、輸入車(外車)や並行輸入車(逆輸入車)、車検切れの中古車の事例を紹介します。

輸入車(外車)の場合、日本国内に輸入された段階で、日本の保安基準を満たすように調整されます。その上で一度車検を受けることで、初めて国内の公道が走行可能になるのです。

この改造後に最初に受ける車検の有効期間は3年となります。それ以降は2年ごとに車検を受けることになるので、「新規検査3年・継続車検2年」と考えると一般的な普通自動車と同じです。

しかし、輸入車の場合は車検を受け付けてくれる業者が少ないので、注意が必要です。

並行輸入車(逆輸入車)は、日本のメーカーが海外向けに製造販売したものを、日本に逆輸入するものです。

日本に輸入してから排気ガスや加速時の騒音について特殊な試験を受け、それを通過してから予備検査を受けることになります。

予備検査が新車登録をする前にあらかじめ受けておく車検であることは、先述した通りです。並行輸入車の場合も、この予備検査の結果をもって3カ月以内に新車登録を済ませることになります。

並行輸入車は製造年に関係なく、この時に「新車」として登録されることになります。そのため、たとえクラシックカーのような年季の入った低年式車だったとしても、最初の有効期間は3年でそれ以降の継続検査は2年ごとです。

車検切れの中古車を購入する場合は、新たに車検を受けない限り公道を走行することはできないので注意しましょう。

中古車購入時は、その車の車検の有効期間がどれくらい残っているか(あるいは残っていないか)を確認することが大切です。

車検切れの場合は、何らかの方法で自力で車検を受けることになります。そして一般的な自家用乗用車であれば、次の継続検査は2年後になりますので、購入とあわせてこうしたサイクルを頭に入れておくといいでしょう。

「10年経つと車検は1年ごとに受ける」は昔の話

現在の車検の有効期間は、1995年の道路運送車両法の改正によって決まったものです。それまでは、新車登録されてから10年経った車は、継続車検の有効期間が1年となっていたのですが、それが法改正により2年になりました。

そのため、現在、普通自動車・軽自動車・250cc以上の小型自動二輪は、登録から10年経っても継続車検は2年ごとでよいことになっています。

最も軽自動車は1995年よりも前から「2年車検」となっていましたが、こうした変化は、車の開発技術が発達してその品質が向上し、車両の耐久性が向上したおかげだと言えるでしょう。

今でも乗用車の寿命は、車の経年劣化などの理由から「車齢10年」「走行距離10万キロ」などと言われています。この区切りも1995年以前の車検の有効期限の名残ですが、実際には10年以上経っても普通に運転できる車も多いです。

車検の有効期間はこうした技術の進歩に合わせてさらに延長されるかもしれません。