車の「所有者」が別の人に変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。この手続きは中古車の売買に際して業者が行うことが多く、自分で行う機会はあまり多くありません。

しかし個人間で車を売買・譲渡した場合や身内が亡くなって車を相続する場合、あるいは未成年者を車の所有者にする場合などは、手続きを自分で行うか業者に依頼することになります。

この記事では、名義変更の手続きが必要なパターンについてや手続きの進め方について説明していきます。

車の名義変更とは?

車の名義変更は、簡単に言えば「車の持ち主」を変更することで、正式には「移転登録」といいます。

名義変更は、車を売却・譲渡・相続した場合に行われますが、専門的な手続きなので一般の方が個人で行うことは少ないでしょう。

名義変更は「所有者」が変わること

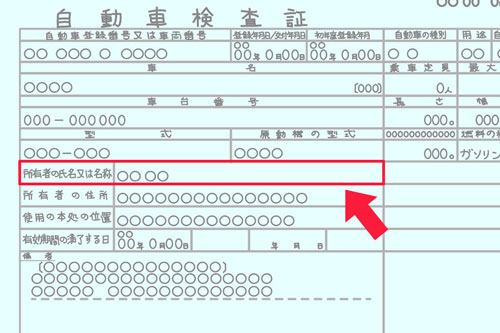

ここでいう名義変更とは、車の「所有者」が変わることです。所有者は車を売却したり廃車にしたりする権利を持っており、所有している自動車に関する自動車税の納税義務もあります。

一方で、その車を普段使っている人を「使用者」といいます。多くの場合、所有者と使用者は同一です。

しかし、所有者が使用者に対して車を「貸している」形になっていて両者が別々だったりすると、車検証などでも「所有者」「使用者」が別の名前になることがあります。

車の所有者は、その車を自由に売却・譲渡・廃車する権利を持っています。名義変更によってその所有者が変わると、全ての権利が新しい所有者に移ります。

簡単に言えば、所有者はその車の「持ち主」であり、名義変更をすると「持ち主」が変わるということです。

自動車税の納税義務や車検をはじめとする点検・検査を受ける法的義務、事故などを起こした際の責任は原則として持ち主である所有者が負うことになります。

車の所有者と普段その車を使っている使用者が同一人物であることは、当たり前のように思えます。しかし、所有者と使用者が別で「車を貸している」という場合、上記の法的義務や責任を誰が負うかについては、両者の契約内容などによって異なります。

名義変更は、このような車に関する権利や義務を別の人に移す手続きです。次からは実際にどういうケースで名義変更手続きが行われるのかを見てみましょう。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

名義変更の手続きが必要なパターン

車の名義変更は、大まかに分けて「販売店から中古車を購入する場合」「個人間で車を売買する場合」「家族や親族間で車をやり取りする場合」に行います。

それぞれ何がどのように異なるのか、以下で説明していきます。

中古車販売店で中古車を購入したことがある方もいると思いますが、実はその際、販売店側によって「名義変更」が行われています。購入する前の中古車はお店の名義になっており、車を購入することで買主の名義に変わるからです。

これについてはルールも存在します。道路運送車両法第13条によって、購入あるいは納車から15日以内の名義変更手続きが義務化されています。

中古車の購入にあたり、買主側もさまざまな書類を準備しますが、これはその手続きのためです。もちろんこの手続きを買主側で行うことも可能です。そうすることで手数料を節約できるでしょう。

ただし、慣れていない人が名義変更手続きをしようとすると、書類の不足や記入の不備などで手間取ることも考えられます。

その上、名義変更は陸運(支)局や軽自動車検査協会で行いますが、いずれも公的機関なので営業は平日のみです。仕事をしていれば時間を作らなければなりません。こうした制約を考えると、やはり手続きはお店側に任せるのが最も簡単です。

中古車を購入するルートは、ディーラーや中古車販売店に限らず、ネットオークションや個人間で売買することもあるでしょう。この場合も、販売店で購入する際と同様に、やはり名義変更の手続きを行わなければなりません。

手続きは、売主と買主の双方、あるいはどちらか一方が行うことになります。最も多いのは、代金の支払いや納車などを終えてから買主が自分で行うケースです。車と一緒に、売主が必要書類などもまとめて買主に渡すという流れになります。

手続きする場所は、管轄の陸運(支)局か軽自動車検査協会で、後述する必要書類を持参することになります。

個人間で売買契約を結ぶ場合、書類の不備なども発生しやすいので、二度手間にならないよう注意しましょう。

お店側に手続きを任せる場合と同じですが、名義変更はとにかく早めに済ませる必要があります。名義変更しないうちにその車の権利関係に関わることが発生すると、前の持ち主に連絡が行ってしまいます。

車は、家族や親族から譲り受けたり相続したりすることもあります。この場合、車検証上の名義変更の手続きは前項で挙げた個人売買のケースと同じになります。

関係者が身近な人であれば、手続きのための書類も揃えやすいでしょう。ただし相続の場合は段取りが大変なので、専門家に頼むのが得策です。

ちなみに、名義変更の手続きとは別に「贈与税」にも注意しましょう。名義変更をして車の所有者が変わると、新しい持ち主に車を贈与したと見なされることがあります。贈与したものが110万円以上の価値がある場合は、贈与税がかかります。

名義変更の方法や流れについて

名義変更の手続きは、普通自動車なら陸運(支)局で、軽自動車なら軽自動車検査協会で行います。施設は全国にありますので、車の買主はこれから新たに車を使うことになる地域を管轄する施設に行きましょう。

まず、施設の窓口で必要書類を提出します。この時、申請書や手数料納付書は窓口で入手できるので、必要事項を記入します。(申請書はオンラインでダウンロードすることも可能です)

あとは書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されます。この時同時に車の税金関係の名義も変わることになるので、隣接する税事務所でも変更内容を申告しなければなりません。

さらに車の持ち主が変わったことで、ナンバープレートの管轄地域も変更になったり、プレートの数字や図柄を好きなものに変更する場合は、古いプレートを窓口に返納して新しいものを受け取ります。

これらの一連の手続きを、まとめて行うことができます。

名義変更に必要な書類について

名義変更の手続きのために用意すべき書類は、パターンごとに少し異なります。

まずは普通自動車の名義変更を自分で行う場合に必要な書類を紹介します。

- 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)

- 旧所有者の印鑑証明書

- 新所有者の印鑑証明書

- 新使用者の車庫証明書

- 車検証

- ナンバープレート

- 申請書

- 手数料納付書

- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

印鑑証明は有効期限が発行後3カ月以内、車庫証明は1カ月以内となるので注意してください。

申請書・手数料納付書・税金の申告書は、陸運(支)局で入手できます。

ナンバープレートは管轄地域が変わる場合やナンバー(プレート)を変更したい場合に必要となります。

販売店や代行業者に手続きを依頼する場合は、上記の書類に加えて「新・旧所有者双方の委任状」が必要です。いずれも当人の実印が押印されていなければなりません。

次は、軽自動車の名義変更を自分で行う場合の必要書類を紹介します。

- 新使用者の住所を証する書面の写し

- 車検証

- ナンバープレート

- 自動車検査証記入申請書

- 軽自動車税(種別割)申告書

- 軽自動車税(環境性能割)申告書

このうち最後の3つは、軽自動車検査協会で入手できます。

ナンバープレートの扱いについても普通自動車と同様で変更する場合に必要となります。

「住所を証する書面の写し」で住民票を使う場合は、発行後3カ月以内で、マイナンバーが記載されていないものに限ります。

販売店や代行業者に手続きを依頼する場合は、上記の書類に加えて「新・旧所有者双方の申請依頼書」が必要です。いずれも当人の認印が押印されていなければなりません。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

保険の手続きも忘れずに

車の名義を変更しても、自賠責保険と任意保険の名義が自動的に変わるわけではないので別途手続きが必要です。

まず自賠責保険については、その車に有効期間が残っていれば補償も引き継がれるので、扱っている保険会社で名義のみ変更しましょう。

任意保険の場合は少し手間がかかり、名義変更した車が新しい車の場合は「新規加入」、買い替えの場合は「車両入れ替え」の手続きをしなければなりません。

名義変更後の車検証を用意して、まずは加入している保険会社に問い合わせてみてください。

名義変更に時間や手間がかかるケース

車の名義変更の準備や手続きの流れなどについて説明してきましたが、書類が揃えば必ず全てがスムーズに進むわけではありません。

特殊な事情から手続きに手間がかかってしまう変則的なケースもあるので、以下で紹介していきます。

車の名義変更手続きに手こずるケースとして、まず所有者が死亡している場合が挙げられます。これは名義変更というよりも「相続」の手続きになるので、除籍謄本を準備しなければなりません。進めていくにあたり、法律の専門家に相談するのがベストです。

次に、離婚や失踪などの理由で車の所有者と連絡が取れない場合です。これは連絡が取れない限り手続きもできません。必要なら弁護士に依頼して探してもらい、手続きの際も間に入ってもらうなどしましょう。

ローンを組んで購入した車の場合、未返済の分があると名義変更できません。これは「所有権留保」といい、こうした車はローンが完済されるまで名義人(所有者)がディーラーやローン会社になっています。

また、車には抵当権を設定することも可能です。もしも車の所有者がそのような形で自車を借金の担保にしていた場合は、そのままでは名義変更ができません。そのため、手続きの前に抵当権を解除してもらうことになります。

車検切れの車は道路運送車両法により名義変更できません。まずは車検を受けるところから始めましょう。車検切れだと公道を運転できないので、車検する場所までの移動方法を考える必要があります。

厄介なケースは、個人間売買で売却するタイミングと車検のタイミングが重なりそうな場合です。売主と買主のどちらが車検を行うかで争いになることがあります。

車検切れだったと気付かないまま売買しないよう、車検の時期はきちんとチェックしましょう。

車の名義変更では、少なくとも車の前の持ち主と次の持ち主の2人が関わります。そのため、別の人が手続きを代行する場合は委任状(軽自動車の場合は申請書)がないと手続きができません。

ただし、これもどういう状況で誰が手続きをするのかによって細かい点が異なります。

まず車の新しい所有者が1人で手続きをするなら、前の所有者の委任状が必要となり、逆の場合も同様です。

次に、代行業者やそれ以外の第三者が1人で手続きをする場合は、新・旧名義人双方の委任状が1枚ずつ、あるいは双方の名前が書かれた1枚の委任状が必要になります。

前の名義人が死亡している場合は、車を一度親族全員か代表親族へと相続(名義変更)させ、その後で次の持ち主に再度名義変更します。そのため、2回手続きが必要です。

相続手続きに伴う車の名義変更では、除籍謄本などを用意しなければならず、簡単な手続きではないので専門家に依頼するのがおすすめです。

少し特殊なパターンでの名義変更が必要なケース

中には、やや特殊な経緯を経て車の名義変更に至るケースもあります。例えば一時抹消登録済みの車、リース車の名義変更などです。

以下では、この2つのパターンについて紹介します。

車の使用を一時的にストップする一時抹消登録の手続きをしている車も、そのままで名義変更することができます。

必要になる書類は、登録識別情報通知書、譲渡証明書、印鑑証明書、そして新しい所有者の住民票です。

特殊なのが「登録識別情報通知書」という、一時抹消登録を行った際に交付される書類です。また、譲渡証明書には実印を押さなければならず、印鑑証明や住民票も発行から3カ月以内のものが必要となるので注意しましょう。

カーリースは、あくまでもリース会社から車を借りるサービスなので名義変更はできません。ただし、車を借りている本人が海外出張や病気・怪我などの理由で車を運転できなくなった場合、親族などが車の使用者としてリース契約を引き継げることがあります。

また、リース契約時のプラン内容によっては、契約満了時に車を返却せずに使用者がそのまま買い取れる、あるいはもらえることがあります。その場合はリース会社が名義変更手続きを行ってくれるでしょう。

こんな場合は名義変更にあたる・あたらない?

ここまでで車の名義変更のさまざまなパターンを紹介してきました。最後に、名義変更と似ていたり名義変更手続きが関係してきたりしそうな手続きにはどのようなものがあるのか、少し専門的な話も交えながら紹介します。

結婚などの理由で氏名が変わった場合、15日以内に車検証の氏名変更手続きも行わなければならないと法律で決まっています。この手続きの正式名称は「変更登録」といい、字面だけを見ると名義変更と似ていますが全く違うものです。

車に関するその他の手続きとしては、氏名が変わると運転免許証の内容も変更しなければなりません。あわせて住所なども変わっている場合は、車庫証明登録などと一緒にまとめて警察署で手続きし、効率的に進めていきましょう。

ローンを組んで車を入手している場合、ローンを完済するまでは車の名義人(所有者)がディーラーやローン会社となっていることがあります。専門用語で「所有権留保」といいます。この状態だと、使用者は所有者の許可なく車を売ったりすることはできません。

ローン完済後はディーラーやローン会社に申し出ることで名義変更(所有権解除)することができ、上記の所有権留保の状態を解除できます。これは自動的に解除されるわけではないので注意が必要です。

「車を処分する」「車を手放す」とよく言います。具体的に売却するのか廃車にするのか、また廃車は一時抹消登録なのか永久抹消登録なのかによって、名義変更が必要かどうかが異なってきます。

例えば、車を売却する場合は所有者でなければ手続きができません。一方で廃車手続きは、名義変更せずとも委任状があれば一時抹消登録・永久抹消登録ともに手続き可能です。

ただし、他人名義の車の場合は廃車にする前に名義変更し、「他人の車を勝手に処分した」ということにならないようにしましょう。

自動車は、抵当権を設定することで借金の担保にすることが可能です。

しかし、抵当権が設定されていても、車の所有者はお金を貸している車のオーナーなので、抵当権設定の際は譲渡などを禁ずる条件を別途設けることになります。つまり、抵当権を設定するのも抹消するのも名義変更とは全く異なる手続きということです。

なお、担保物件を債権者が占有できる質権は、自動車の場合は設定できません。