交通事故は、車に乗っていれば注意していても誰しもが起こしてしまう可能性があります。

日本国内において、1年間に発生する事故は53万件以上です。1日平均だと約1600件起きていることになり、1分に2件の交通事故が起きている計算となります。この計算通りにいくと、いつ自分自身の身に交通事故が起こるかもわかりませんし、その加害者になる可能性も少なくありません。

交通事故を起こしてしまうと、補償として加入している自賠責保険や任意保険を使うことになりますが、自賠責保険について知らないという方も多いでしょう。

そこで今回は、交通事故の加害者となった際に使うことになる自賠責保険の補償内容とその内訳について解説していきます。

自賠責保険の補償内容と範囲を確認してみよう

まずはじめに、自賠責保険の補償内容と金額や補償の範囲を確認していきましょう。

車を持っている人は、自賠責保険の加入が義務付けられています。しかし、証券の中に書かれている補償内容や、どういった範囲で保証が受けられるのかといった詳細について知っているという方は少ないかもしれません。

そのため、しっかりと内容を確認しておくことをおすすめします。

自賠責保険で補償される項目は、「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」の3種類の損害に対して支払われます。

これは、それぞれに一律の金額が保証されるというわけではありません。各項目によって上限額が定められているため、その内容をこの項目で確認していきましょう。

この補償を簡単に言い換えると、事故の相手方をケガさせてしまった場合の補償となりますが、この場合に自賠責保険では120万円を上限として支払われます。

こちらに対しては最大4,000万円が上限です。この金額の算定方法については、事故の被害者が交通事故が原因で被った被害がどれくらいかという点を、保険会社等が確認をして算定されます。

こちらに対しては最大3,000万円が上限です。後遺障害による損害よりも上限額が安い理由については、後ほど詳しく解説します。

わかりやすく説明すると、交通事故の被害者自身の補償のために自賠責保険は存在し、交通事故により破損した自動車や家屋などといった相手方の財産については補償されないということです。

自賠責保険は事故の被害者自身を救済するための必要最低限の補償額を設定しているということになり、必ずしも自賠責保険だけでは補償すべき金額のすべてを賄えない可能性があるということを示しています。

また、先ほど解説した補償金額については、1人当たりの補償額になるので、事故の相手方が複数名いる場合は自賠責で人数分の補償ができますが、上限を超えるとその人数分を自己負担しなければならなくなります。

また、自動車同士の事故の場合においては、相手の車の修理費を自己負担で修理しなければいけないという点についても、覚えておいてください。

自賠責保険は、補償される範囲が相手方自身にのみ限定されていて、保証金額が損害の度合いによって上限が定められているということが理解できたかと思います。

自賠責保険を使用せざるを得ない状況の中でも、交通事故によって相手方をケガさせてしまった場合が一番多い事例ですが、一般的には「その相手方のケガだけに対しての補償しかされないのでは?」という疑問も出てくるでしょう。

一言で補償といっても、単純に「ケガが治るまでの治療費」だけにとどまらず、相手方をケガさせたことによって精神的な苦痛を与えてしまった場合や、治療のために時間的拘束をしてしまったことに対する補償も必要になります。こうした慰謝料を支払わなければならないケースは多いです。

他にも、相手が仕事をしている場合には、通院などで仕事を休んだ場合の給料を「休業補償」として支払わなければなりません。実際のところ、どこまでが自賠責保険の補償範囲でカバーできるのかという疑問も出てくるかと思いますが、これについては「すべて」に対して補償をすることができます。

自賠責保険については、相手方自身に対する必要最低限の治療費と慰謝料、休業補償がカバーできる保険ということになります。

自賠責保険のケガの補償は120万円で足りる?

傷害による補償は、「相手のケガに対する治療費」だけでなく精神的・肉体的に苦痛を与えてしまったことに対する「慰謝料」や、事故によって会社を休まざるを得なくなってしまった場合の給料の補填となる「休業補償」のすべてをカバーすることができます。

これらに対する補償額は最大で120万円です。しかし、実際のところ120万円ですべてがカバーできるのかは、難しいところでしょう。

もちろん事故の度合いにもよりますが、ケースによっては120万円を大幅に超えてしまうことも十分考えられます。ここでは、軽傷時と重症時の2つのケースについて確認をし、詳細を深掘りしていきます。

起こしてしまった交通事故が車同士の軽い接触などで済み、相手自身の身体に大きなケガなどをさせていなかった場合のことを参考に確認していきます。

まず、大前提として覚えておきたいのが、交通事故は「健康保険の適用外」ということです。日常生活で病気やケガなどをした際に通院した場合は、加入している健康保険などで自己負担額が3割(あるいは2割以下)になります。しかし、交通事故の場合は、健康保険適用外の治療となるため全額を支払わなければなりません。

例えば、救急車で運ばれてケガの度合いを調べるために、レントゲン検査やMRI検査をしてもすべて10割負担になります。これらは1回の検査で数千円~数万円の費用がかかってきます。

治療費以外にも、処方される薬や治療に用いられる道具などもすべて適用外であるため、通院や治療の期間が長くなればなるほど費用がかかってくるでしょう。

そのため、相手のケガが擦り傷程度などの比較的軽い度合いのケガの場合は、治療費などを含めても自賠責保険の範囲内でもある最大120万円の範囲内でカバーできる可能性があります。

次のケースは、かなり衝撃の強い事故を起こしてしまった場合です。その場合は、骨折をしてしまったり内臓にダメージを与えてしまったりするようなケースも十分に想定されます。

軽傷の時のように通院だけで治療が済むといったことはほとんどありません。入院や手術をしなければいけなくなってしまうと、交通事故であるために治療費は全額保険適用外となります。

それでは、実際の入院費が一体どれくらいかかるのか、見てみましょう。

一般的な入院費(治療費)の平均は約18,000円(保険適用前)ほどとされているため、10日入院したら18万円です。

骨折の場合は、度合いにもよりますが完治までに約1ヶ月以上かかることが多く、入院に加えて退院後の経過観察のための治療費や元の状態に回復するまでに行うリハビリも含めると莫大な治療費がかかります。

ケガの度合いがひどい場合は手術が必要になることも十分想定されるため、自賠責保険の上限120万円を簡単に超えてしまい、超えた分は自己負担になってしまいます。

交通事故の被害者でもある相手方へ治療費だけを支払えば終わり、と思っている人もいるかもしれませんが、ケガは目に見えるものですが、それ以外の「目に見えない部分」に対する補償もする必要があります。

その必要な補償については、大きく分けて「慰謝料」と「休業補償」の2つが挙げられます。これらについて、詳しく理解を深めていきましょう。

はじめに理解しておきたいポイントは、交通事故に遭わなければケガをすることは無かったということです。

する必要のなかったケガをさせてしまったことや、ケガをしたことで複数回の通院や入院をさせてしまったことにより、被害者には精神的な負担が生じます。そのため、それに対する「お詫び」の意味合いも含めて慰謝料として支払う必要があります。

多くの人は会社に務めていて、会社から給料を貰っています。交通事故でケガをさせてしまった場合は、それを治すために病院に行かなければなりません。

病院へは基本的に平日の日中に行くことになりますが、その間は会社を休む必要が出てきます。当然ながらその間は給料が発生しないため、それに対する補償を加害者としてはしなければなりません。

これらのように、交通事故を起こすと目に見える損害以外の部分についても補償をしなければならず、自賠責保険などを使用することになるのです。

事故の被害者が亡くなったり後遺症が残った場合の慰謝料は高額になる

車同士が激しくぶつかってしまった場合や、高速道路等のスピードが出ている道路で事故を起こしてしまった場合、被害者でもある相手方に後遺症が残ってしまうほどのひどいケガを負わせてしまったり、最悪の場合は死亡させてしまうということも考えられます。

支払うことになる慰謝料は裁判で決められますが、それ相応の金額を支払わなければなりません。金額が高額になる可能性は極めて高く、自賠責保険の上限額をゆうに超えてしまうこともあるでしょう。

ここでは、自賠責保険の上限金額が決まった理由や、支払うべき慰謝料の算定方法などを確認していきます。

まず、自賠責保険を利用した場合の損害補償額について確認をしていきましょう。

相手方を死亡させた場合は最高3,000万円、相手方を死亡させるまでは至っていないが後遺障害が残るほどのケガをさせた場合には、最高4,000万円の保険金が自賠責保険から支払われることになります。

生活費に加えて、後遺障害が残ってしまうと介護が必要となる場合があります。介護サービスを受けるための費用がかかってくるうえ、今まで通り働けなくなってしまうかもしれません。

よって、それに対する補償も必要となってきます。こういった点と慰謝料を加味した結果、死亡時の補償金よりも1,000万円金額が高くなっています。

交通事故で相手方の人を死亡させたり、大ケガをさせてしまって後遺障害を残してしまった場合には、慰謝料を支払う必要があります。

しかし、その慰謝料の金額は必ずしも一律とは限りません。相手方の年齢や職業といった要素によって左右されます。

例えば、10歳の子供と80歳の高齢者をそれぞれ交通事故で死亡させたとすると、慰謝料については子供を死亡させた場合の方が高額になる可能性が高くなります。

その理由としては、「事故で死亡していなかった場合、将来的にいくら稼げていたかどうか」という判断基準によるためです。子供の場合は将来に多くのお金を稼ぐ可能性がありますが、反対に高齢者の場合はその可能性が低いです。

こういった点も加味されたうえで、慰謝料の金額が決められていきます。

参考までに、子供を死亡させた場合の慰謝料のベースは3億円程度、高齢者の場合は数千万円といわれています。

また、年齢という要素に加えて大切になる要素は、相手方の職業です。一般的に高収入といわれる医者や弁護士といった職業と、ふつうのサラリーマンとを比較すると、やはり前者の方が収入が高いため慰謝料が高額になっていく可能性があります。

相手方の年齢や職業によって慰謝料が大幅に変わるということを、きちんと覚えておきましょう。

軽い事故の時に自賠責保険は使える?

今までの説明では、相手方を大ケガさせてしまったような被害が大きいケースばかりの例を紹介してきましたが、実際の交通事故では相手方のケガが軽傷といったような、比較的軽度の接触事故も多く見られます。

こういった場合にも、自賠責保険を使って補償できるのでしょうか?

ここでは、自賠責保険が使用できるケースと、そうでないケースの例を挙げながら、その疑問を少しずつ解消していきたいと思います。

信号待ちで軽く追突してしまったり、走行中に車線変更をした際に相手の車に気づかずに接触してしまった場合など、事故としては比較的軽度のものについて、自賠責保険が適用されるかどうかという点について確認をしていきます。

これらのケースで重要となるポイントは、「相手の人の身体がケガをしているかどうか」ということにつきます。

自賠責保険は、相手方にのみ補償ができる保険です。つまり、軽く車同士がぶつかってしまったといったような、軽度のいわゆる物損事故といったものについては自賠責保険が適用されません。

相手の車を傷つけてしまったために板金修理をしたいので自賠責保険を使いたいと思っても、保険の適用範囲外となります。そのため、実費で修理費を支払うか、加入している場合は任意保険を使って修理をするしかありません。

交通事故によって生じた相手方のケガについては、正規の手続きをすることで自賠責保険から補償(治療費)を支払うことができるようになります。

あくまでも自賠責保険は「相手の車などの財産は修理できない最低限の保険である」ということに加えて、「軽いケガでも使用できる」ということを覚えておくといいでしょう。

前述した通り、自賠責保険は交通事故の相手方自身のケガなどの治療のほか、慰謝料や休業補償などにも使用することができる保険です。つまり、相手の身体に事故の衝撃によって生じたケガなどについては、範囲内でしっかりと補償をすることができます。

しかし、自賠責保険の治療は簡単に適用できるというわけではなく、前述した「正規の手続き」をする必要があります。その手続きとは、「警察による事故の証明」です。

軽い物損事故のような接触事故だと、警察を通さずに事故の加害者と被害者だけで話を付けてしまうケースも少なからずあるでしょう。ですが、こういった場合には公的機関である警察による証明を得られません。

警察による事故の証明がないと、自賠責保険を使った治療をしようにも「本当に事故が原因でケガをしたのだろうか?」という疑問が生まれ、判断をすることができなくなってしまいます。

いくら被害者側が「事故のせいで首を痛めてしまった」などといって通院したとしても、自賠責保険側から却下されてしまいます。

事故が起きたらどんなに軽症であっても、警察を呼び正規の手続きを経たうえで「事故証明」を発行してもらってください。時間はかかってしまいますが、後々のトラブルの回避にもつながっていくでしょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

自賠責保険の限度額を超えた場合はどうする?

軽い接触事故のような場合であればケガも比較的軽症で済むケースが多いので、自賠責保険の限度額でもある120万円を超えるということはないと思われます。

相手方が骨折などの大ケガをしたり、入院して手術を受けなければならなくなってしまったなどといった場合や、相手方を死亡させたり後遺障害を与えるほどのケガをさせてしまった場合には、自賠責保険で補償できる範囲(死亡3,000万円、後遺障害4,000万円)を超えてしまうということも珍しくはありません。

たとえ少額であっても高額であっても、オーバーしてしまった分は相手方が被った損害を補償しなければなりません。この項目では、その対処法を紹介します。

民間の任意保険は、自動車を保有している人の約7割以上が加入しています。ほとんどの任意保険の補償内容として、「対人対物無制限」といった項目があるはずです。

相手方が重症であったり相手方を死亡させたり後遺障害を残してしまったような場合には、任意保険でカバーすることができます。相手方の分に加えて、相手方の車や建物などに損害を加えてしまった分についても、対物補償の方でカバーができる可能性が高いです。

自動車の任意保険については、いわゆる「掛け捨て」タイプの保険となりますが、万が一に備えてしっかりと加入しておきましょう。

特に、最近の車は高性能化しているということもあり、ちょっとした修理でも部品の交換になってしまうと10万円以上の修理費がかかってしまう恐れもあります。

実費で補償できるだけの貯蓄があれば問題ありませんが、ない場合は保険料が負担となってしまったとしても任意保険に加入しておくことで、損害に対する補償を保険会社が代わりに支払ってくれます。安心を買うという意味でも、その方が圧倒的に無難です。

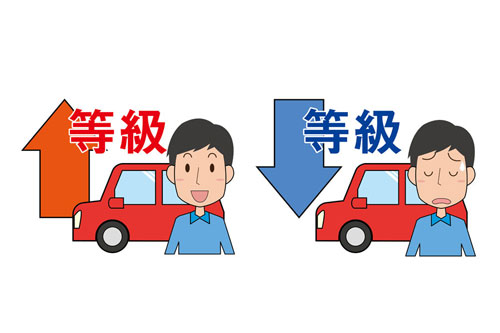

任意保険には「等級制度」と呼ばれるものがあります。

この等級制度は、契約期間中に事故などで保険を使用しなかった場合、翌年以降の契約で保険料が割り引かれていくという仕組みのものです。

逆に、保険を使用してしまうと等級が3つも下がってしまいます。そうなってしまうと、翌年以降の保険料が上がってしまうだけでなく「事故あり等級」と呼ばれる価格帯になってしまい、より保険料が高額になってしまいます。

自賠責保険にはこの等級制度がないので、仮に使ったとしても保険料が上がるということはありません。しかし、自賠責保険を超えた分と相手方の車の修理にかかる費用を任意保険を使用した場合、治療費等の超過分と相手の車の修理費が数万円台と少額で収まることもあります。

そうした場合、等級が下がった分の自己負担額と比較をしてみて、実質にかかる費用がどちらが負担額が少なく済むのかということを確認しておくことをおすすめします。

任意保険を契約している保険会社も、極力自分の会社のお金を使いたくないと考えているため、そういったシミュレーションは積極的にしてくれるはずですので、確認は怠らないようにしましょう。

任意保険には等級制度がありますが、自賠責保険には等級制度がありません。

任意保険と違い、事故を起こしたから等級が下がり保険料が高くなるということはないです。しかし、だからといって事故を起こしても安心と思ってはいけません。

事故を起こした際の相手方の補償については、基本的に超過するものと思っておいた方がよいです。もしも大きな事故を起こしてしまった際には、自賠責保険で賄いきれずに相手方への補償ができなくなってしまっては元も子もありません。

任意保険に加入しているということは、相手自身にも自分自身にも安心感を与えてくれるでしょう。