道路上では、車による当て逃げやひき逃げに遭遇する可能性が少なからずあります。通常、交通事故の被害者が身体に受けた損害は自賠責保険で補償されますが、当て逃げ・ひき逃げの場合は補償されません。

自賠責保険には「加害者がはっきりしないと保険金が下りない」という特徴があるため、補償されないこともあるのです。任意保険である自動車保険の補償内容と比較しながら、この点を掘り下げていきましょう。

自賠責保険の補償には限界がある

自賠責保険では交通事故によって受けた被害を補償してもらえますが、何でも補償してくれるわけではありません。

例えば、車だけが壊れて怪我人が存在しない「当て逃げ」は補償の対象外ですし、「ひき逃げ」で加害者が不明の場合も同様です。このように自賠責保険の補償には限界があります。

ここからは、自賠責保険の補償内容について詳しく説明をしていきます。また、こうした「当て逃げ」や「ひき逃げ」に遭った場合の自動車保険の使い方や、政府保証制度についても説明していきます。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険は自動車事故の被害者を救済することを目的に設けられた保険で、補償の範囲は「対人」つまり人の死傷による損害に限定されます。

交通事故で物を壊した場合の「対物」補償や、運転手(事故の加害者)の死傷への補償はありません。

そのため、具体的な補償内容は交通事故の被害者が受けた被害の内容によって分類されています。

怪我を負った場合は、被害者1名につき120万円が支払われます。怪我の治療費のほか、仕事を休んだことによる損害や慰謝料も支払いの範囲内です。

また、死亡した場合は、1名につき3,000万円を上限に支払われます。

事故によって神経系統の機能障害などの後遺障害が残れば、その障害によって失われた利益と慰謝料などが75万円~4,000万円の範囲で補償されます。障害の程度によってクラス分けがされており、それによって支払われる金額は異なる形です。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

「当て逃げ」「ひき逃げ」の定義

「当て逃げは物損事故」「ひき逃げは人身事故」として定義されています。

いずれも「逃げ」という言葉が入っていることから分かる通り、後に加害者が判明するかどうかはともかく、加害者が一度事故現場から「逃げている」ことが条件です。

当て逃げにおける物損事故は、例えば車同士の接触、電柱への衝突による破壊、ガードレールへの接触などが挙げられます。事故によってものが壊れ、怪我をした被害者がいないケースと考えましょう。

ひき逃げは、人身事故を起こしてその場から走り去るケースです。被害者の救助や警察への通報をしてから逃げても、また一度逃げてまた現場に戻ってきたとしても、とにかく一度逃げればひき逃げと見なされます。

両者の区別ははっきりしているように見えます。しかし、例えば最初は車同士の当て逃げに見えても、ぶつけられた被害者側が怪我を負っていたことが後になって判明すれば、ひき逃げとして扱われることもあるでしょう。

自賠責保険と「当て逃げ」「ひき逃げ」の関係

ここまで、自賠責保険の補償内容と「当て逃げ」「ひき逃げ」の定義について確認しました。では改めて、それぞれの関係はどのようになっているのか、また自動車保険はどう関わってくるのかを以下で見ていきましょう。

自賠責保険は、交通事故で人が死傷した場合に被害者を救済するために作られた保険制度です。交通事故で怪我を負わされた場合は、原則的に加害者の自賠責保険から保険金が支払われると考えて間違いありません。

「当て逃げ」で車が壊されただけで怪我人がいない場合は、自賠責保険の適用外となります。それでも後になってむち打ちなどの怪我が判明したら、ひき逃げとして扱われるので保険金が支払われることになるでしょう。

交通事故で死傷すれば、原則的には自賠責保険から保険金が支払われます。しかし、「ひき逃げ」の場合は加害者が現場から逃げているので、損害賠償を請求することができません。

こうした場合は、政府保証制度を利用することができます。また、自賠責保険で補償されない分は自動車保険でカバーすることができます。

物損事故や加害者が不明の場合、自賠責保険では補償されませんが、任意保険である自動車保険なら契約内容によって、どちらのケースも補償してくれることがあります。

自動車保険はもともと自賠責保険をカバーする保険です。そのため、自賠責保険で賄いきれない人身事故の補償や物損事故の損害補償、また自動車事故に遭った加害者自身の怪我の補償なども対象となります。

ただし、そうした補償を受けるには、怪我・死亡・後遺障害の損害賠償をする「対人賠償保険」、車両や建築物などの物に対する損害賠償をする「対物賠償保険」などに加入していなければなりません。こうした保険に加入しているかどうかで、任意保険の保険料は変わってきます。

さらに、運転手自身やその家族の怪我などを補償する「人身傷害保険」、自車の損害を補償する「車両保険」などもあります。

万が一のことを考えるなら、これらの保険には全て加入するのがベストです。

「当て逃げ」が「ひき逃げ」に変わることもあります。最初は車同士が接触しただけの当て逃げのように見えても、車をぶつけられた側の被害者が、後になって怪我をしていたことが判明するのはよくあることです。

このような場合、最初は当て逃げとして警察に届けていても、後でひき逃げとして扱ってもらうよう変更を申し出ることができます。むしろ、後で怪我が発覚したら積極的にひき逃げとして申し出ておくべきです。

その理由は、ひき逃げは人身事故なので、物損事故である当て逃げと比べて加害者に請求できる損害賠償金の金額が高くなります。そして、刑事罰の面で見ても、ひき逃げのほうがより重い罪に問われることになるからです。

怪我をしていたとなれば治療費などの補償が必要になるので、その場合は変更を忘れないようにしましょう。

事故後に身体のしびれや痛み、その他の違和感を感じたら、医療機関を受診し診断書をもらい、警察に提出してください。

「当て逃げ」の車の修理費はどうなるか

ここまで、自賠責保険・自動車保険・当て逃げ、ひき逃げの関係を概観してきました。

ここからは、「当て逃げ」に遭った場合、その修理費用は保険でどのようにカバーされるのかを説明していきます。

当て逃げで車を壊されてしまったら、自賠責保険では補償されません。ここまでで説明した通り、自賠責保険は交通事故による被害者の怪我などを補償する保険なので、物だけが壊れた物損事故は補償範囲外です。

また、そもそも当て逃げであれば加害者は逃げていることになります。自賠責保険は交通事故の加害者が被害者への補償のために利用するものなので、仮に被害者が怪我をしていたとしても加害者が不明では自賠責保険は使えないでしょう。

当て逃げによって車を壊されても、残念ながら自賠責保険の保険金は下りないため、車の修理費に充てることはできません。この場合の選択肢は、とにかく加害者に損害賠償を請求するか、自動車保険を使うかのいずれかになります。

加害者が判明すれば、自賠責保険に関係なく損害賠償請求が可能です。また、加害者や被害者側で、被害者の車両の被害を補償する内容の自動車保険に加入しているなら保険会社に請求してもいいでしょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

自動車保険を車の修理に使う場合のデメリット

当て逃げに遭った場合の車の修理費用は、任意保険の自動車保険によって賄えることがあると説明しました。しかし、自動車保険の保険料を修理費用に充てる場合は、注意点やデメリットもあるので気を付けましょう。

自動車保険の場合、車両保険の契約を結んでいれば、当て逃げされた車の修理費用を請求することができます。ただし、これは内容次第となり、同じ車両保険でも当て逃げは補償されないものもあるので確認が必要です。

任意保険を使うデメリットは、車両保険を使って車を修理すると次年度の保険料が高くなる点と免責事項や特約についても注意しなければならない点です。この内容について、以下で詳しく説明していきます。

当て逃げの場合、車両保険ではなく火災保険によってカバーできることもあります。事故によって壊れたのが門扉やフェンス、建物だった場合は、デメリットがある車両保険よりも火災保険の活用を検討してもいいでしょう。

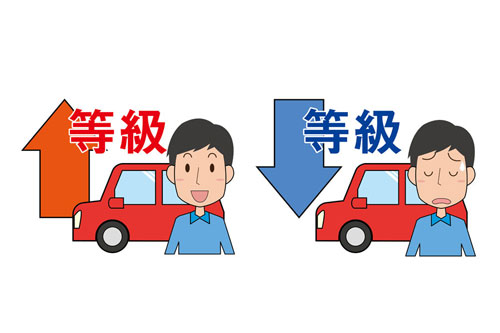

車両保険を使うと、加害者が不明でも車の修理代が補償されますが、翌年から3等級下がり、「事故有り係数適用期間」というものが3年分加算されて、保険料が値上がりします。

事故有係数適用期間がプラスされると、保険料の割引率が下がります。自分で事故を起こしたわけではないにも関わらず保険料が高くなるのは、不満に感じるかもしれません。

もしも修理費用が少額で済むなら、自腹で直すことを考えてもいいでしょう。

もともと自動車保険には、自分に過失がない事故(もらい事故も含む)で車両保険を使っても、等級が下がらない「車両無過失事故に関する特約」というものがあります。

しかし、この特約は当て逃げの場合は適用対象外です。一方、ひき逃げであれば加害者が不明だとしても適用対象となり、この特約と保険による補償が受けられます。

ただし、保険金が支払われるのは、事故で死亡あるいは後遺障害を負った場合の損害に限られることがほとんどです。

車両保険には、保険会社が保険金を支払わずに済む「免責事項」が存在します。

例えば、地震や津波などの自然災害、暴動や戦争による損害は免責事項にあたり、該当した場合は補償されません。この内容は約款にも記されているので、できるだけ事前に把握しておく必要があります。

また、保険料を安くするために免責金額を設定したため、設定金額以下の軽微な傷の修理費用は補償されず自腹で払わざるを得なくなった、というケースもあります。

慰謝料について

ここまで、当て逃げの場合の修理費の補償について説明しました。

では、損害賠償金の一種である「慰謝料」の支払いは、当て逃げの場合とひき逃げの場合とでどのように違うのでしょう。以下で詳しく説明していきます。

ひき逃げは、事故の加害者が現場から逃げることを指します。場合によっては加害者が不明のままのケースもあり、そうなると自賠責保険による損害賠償は期待できません。

しかし、事故の後で加害者の身元が判明すれば、しばらく時間が経っていたとしても損害賠償を求めることができます。また、加害者側に重大な過失があると判断されれば、相場よりも高い慰謝料の支払いを求めることも可能です。

特にひき逃げは、加害者が事故現場から立ち去ることで救護義務違反などが重なることもあり、被害者が大きな精神的苦痛を負うケースも少なくありません。そのため、慰謝料が増額されることもあります。

ただし、慰謝料の増額については加害者側と裁判で争いになることがあります。そうなると交渉が必要になってくるので、たとえルール上は自賠責保険での支払いを求めることが可能でも、示談交渉の手続きでは弁護士などの専門家の力を借りるといいでしょう。

事故で死傷しておらず、車が壊れただけの当て逃げであれば、慰謝料が支払われることはありません。これは自賠責保険はもちろんですが、任意保険である自動車保険についても同様です。

この場合の慰謝料というのは、交通事故によって怪我を負わされたことで発生した精神的苦痛に対して支払われます。怪我をした人がおらず、被害が物損だけであれば慰謝料を請求することはできないのです。

なお、車への当て逃げにおける損害項目は壊れた車の修理費用に限りません。車が走行不可能なほどに壊れてしまえば代車が必要になることもありますが、この場合は代車の使用料(レンタカー代など)も物損事故による損害と見なされます。

また、商売に使ってきた車が壊れれば、その車が使えない間の「休車損害」が発生することになり、これも物損事故の損害の一種と見なされます。

いずれにせよ、これらの項目で慰謝料を請求することはできませんので注意が必要です。

政府保証制度について

最後に、政府保証制度(政府保証事業)について説明します。これは、ひき逃げで加害者が不明の場合、自賠責保険から保険金が下りませんが、その救済措置として設けられている制度です。損害保険会社を通じて利用することができます。

ここからは、政府保証制度について詳しく説明していきます。

政府保証制度とは、交通事故で被害を受けたにも関わらず、ひき逃げで加害者が分からないといった理由から補償を受けられない人を政府が救済する制度です。

この制度を利用して、自賠責保険の支払基準に準じた補償金を受け取ることができます。その補償金の金額の上限は、怪我につき120万円、死亡したら3,000万円、後遺障害で75万~4,000万円です。

金額は自賠責保険と同じで、全国の損害保険会社の窓口で手続きを受け付けている点も共通しています。

ただし、怪我の治療について、労災保険や健康保険などの社会保険から給付を受けていると、その分の額は補償金から引かれるため、注意しましょう。

また、自動車保険の人身傷害保険と重複する形で補償金を受け取ることは認められていません。この政府保証制度は、あくまでも自賠責保険の補償を受けられない人に対する最終手段としての救済措置です。そのため、補償するのは最低限の範囲に限られています。

政府保証制度を利用する場合は、損害保険会社のそれぞれの本店・支店の窓口で手続きを行います。

受付・調査・支払の業務は損害保険会社や損害保険料率算出機構に委託されており、これに対して国が審査・決定を下すことになります。

制度を利用して補償金を受け取るには、まず請求の手続きを行わなければなりません。損害保険会社の請求受付窓口へ連絡して、必要書類を準備しましょう。必要書類の中には、保険会社の窓口で様式を備えているものもあります。

また、自賠責保険の請求手続きと同様に病院で発行してもらう診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書も必要になります。被害の内容が傷害・死亡・後遺障害のいずれかで書類の内容も異なってくるので、事前にしっかり確認しておきましょう。

通常の自賠責保険の請求とは異なり、その後も事故当時の状況などについて確認されることになります。補償金が支払われるまでは、申請後4カ月ほどかかります。