自動車保険の中には、車両保険があります。車両保険に加入すれば、交通事故などでマイカーが壊れたときに修理するための費用を保険金で賄えます。しかし、車両保険はどのようなケースで車を修理することになっても補償してもらえるとは限りません。

車両保険で補償してもらえる範囲や保険金を受け取った後の処置について詳しく見ていきます。また車を修理する際、車両保険を使っていい場合と避けた方がいい場合もあります。

それぞれの具体的事例もいくつかピックアップしましたので、参考にしてみてください。

車修理で保険が使える場合

自動車保険の中には車両保険があり、つけるかどうかは利用者の任意です。気を付けなければいけないのは、車両保険をつけたからといって修理代が全て補償されるとは限りません。

車両保険に入っている場合、どのような形で修理されるのでしょう。また、保険金はどのタイミングで受け取れるのかについて以下にまとめました。

自動車保険の保障内容は3つのケースによって構成されています。

- 相手に損害を与えた場合

- 自分が損害を受けた場合

- 車が傷ついてしまった場合

3つ目の「車が傷ついてしまった場合」の保障が車両保険です。この車両保険に加入していれば、車が何らかの損害を受けて修理した場合に費用を賄ってもらえます。

中には交通事故などで損傷がひどく、いわゆる全損扱いになるかもしれません。全損扱いになった場合、その時点での車の時価額が保険金として支払われます。

また、修理する際に時価額を超えてしまうこともあるでしょう。この場合でも全損扱いで、時価分が保険金として支給されます。

事故で車を壊してしまった場合、自分で依頼したい修理店があれば、その店に自ら依頼をすることになります。修理ができればどこでも構わないというのであれば、保険会社と提携する修理工場に持ち込んで修理をお願いします。

そこでまず、どの程度の費用がかかるか見積書を発行してもらい、納得ができればそこで正式依頼になるという流れです。その見積書を今度は保険会社に持っていき、免責金額を修理費用から差し引いた金額が保険会社から支払われます。

車両保険は大きく2種類に分類できます。

- 一般型

- エコノミー型(車対車+限定Aとも呼ばれいる)

一般型に加入すれば、車両保険で保障されているもの全てカバーしてくれます。

一方、エコノミー型の場合は一般型よりも保険料は安いですが補償範囲が限定されています。電柱や建物に衝突するなどの単独事故や、自転車との接触で車に傷がついたケースは補償の対象外です。また、転覆や墜落も該当しません。その他に注意しなければならないのが、当て逃げです。当て逃げをされてもエコノミー型は保険金が下りません。

そのことを理解したうえで、どちらの車両保険に加入すべきか判断しましょう。

車両保険は車を修理することになった場合、その費用を保険金で賄える保険だと思っている人もいるかもしれません。しかし、厳密にいうと異なります。

車両保険とは「車両の損害に対する補償」です。そのため、車の損傷がひどく、修理しても今まで通りに運転できない場合でも車両保険は下ります。もし修理するつもりがなければ、その旨を保険会社に伝えましょう。

ただし、保険金をいくら支払えばいいかの基準にするため、修理の見積もりは出さないといけません。修理をしなくても車両保険による給付を受けたければ、ディーラーや修理業者などに車を持ち込みます。そのうえで修理した場合の見積書を作成してもらい、保険会社に提出して保険金を請求する流れになります。

車両保険が必要なケースとして、自損事故を起こした場合が考えられます。

相手のいない事故で、それにより自分の車が損傷を受けた場合、車両保険がないと保険金が下りません。また、車庫入れをしているときに、誤って自宅の塀に車をぶつけてしまった場合でも車両保険が必要です。

車庫や塀が壊れてしまった場合、対物補償で保険金が賄えるのでは?と思う人もいるかもしれません。しかし対物補償の場合、自分の所有物の損害は対象外です。

車庫や塀など自宅の物を壊してしまった際も、車両保険に加入していなければ修理代は自費となってしまいます。この辺りは誤解されやすいポイントなので注意しましょう。

もらい事故で車を傷つけられるという事態も想定できます。この場合、相手が任意保険に加入していれば、自分の保険を使うことなく相手の対物補償を使って修理代を捻出できます。

そうなると車両保険は一切必要ないかと思うかもしれませんが、そうとも限りません。対物賠償の場合、その時々の時価額をベースにして保険金が算出されるからです。

中には修理費用が時価額より高くなることが想定できます。もし車両保険に加入していれば、相手の対物賠償で不足している部分を補償してもらえます。

ちなみに時価とは、車を新車で購入した場合の査定金額です。そこから使用年数に応じて、消耗分を差し引いて金額を算出します。

自動車保険で修理代を賄うとどうなる?

車両保険に加入していれば、車を修理することになった場合に基本保険金が下ります。では、車両保険をどのようなケースでも利用していいかというとそうとは限りません。

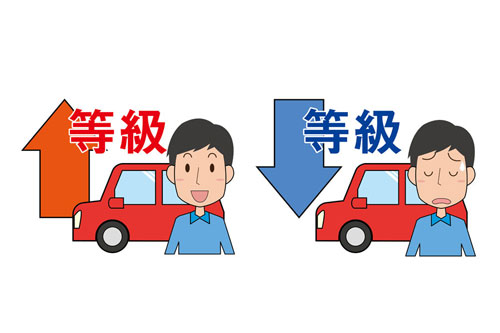

車両保険を利用して修理すれば、等級がダウンする可能性があります。翌年度以降の保険料が高くなる恐れもあるため、その部分も想定したうえで保険を使うかどうか判断しましょう。

自動車保険に加入している人なら聞いたことがあるかもしれませんが、自動車保険には「ノンフリート等級制度」が設けられています。1~20等級に分類され、等級ごとに保険料も変わります。

6等級からスタートして、1年間無事故だと1等級上がる仕組みです。等級が上がれば上がるほど、保険料も安くなっていきます。

ただ、事故を起こした場合に車両保険を利用すると、その等級が下がるかもしれません。どのような種類の事故かによって変わってきますが、最悪3等級を一度にダウンしてしまうことも考えられます。

3等級ダウンすると、翌年度の保険料がグンと高くなる恐れもあります。そうなると、3年間無事故でいなければ、元の保険料に戻らない点にも留意する必要があるでしょう。

車両保険の中でも3等級ダウンするのは、相手の車両と衝突して修理代金を自分の自動車保険で賄うといった、いわゆる交通事故を起こしてしまった場合です。

また、自損事故で車を壊してしまって自分で修理する場合も、翌年度は3等級ダウンしてしまいます。不注意で電柱やガードレールにぶつけてしまったケースなどが想定できます。

一般車両保険に加入している場合、当て逃げで車を壊された場合でも車両保険で修理が可能です。ただしこの場合、3等級ダウンしてしまうので注意しましょう。

3等級ダウン対象の事故を起こした場合、車両保険を使うかどうか慎重に判断した方がいいです。保険料の負担増分と比較して検討してください。

車両保険を利用すると、全ての事例で3等級ダウンするわけではありません。条件によっては、1等級ダウンで済むような事故もあります。

まずは、不可抗力によって車に何らかの損害があった場合です。台風などの水害に自分の車が故障してしまった場合、飛び石で窓ガラスが割れたり、ひびが入ったりした場合が該当します。

また、車が何らかの犯罪の被害に遭ったときも1等級ダウンです。マイカーが盗難に遭ってしまった、車にいたずらされた場合が当てはまります。

その他にも、他物との衝突や転倒以外の理由で車両が燃えたり爆発したりした場合も1等級ダウンです。

盗難や飛び石については等級がダウンしないと思っている人も多いようなので、注意しましょう。

車両保険を使っても無事故扱いになるような事例もあります。その場合、翌年度以降も等級は下がらず、同じ保険料で利用することができます。

例えば、交通事故などで自分の車で死傷の発生した場合です。人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用した場合は、ノーカウント扱いになります。もらい事故で車が壊されて、車両保険で修理した場合もノーカウント扱いになります。

もらい事故の場合、車両無過失事故に関する特約を活用すれば、ノーカウント事故扱いになります。ノーカウントであれば保険料が割り増しにならないので、車両保険を積極的に活用したいところです。

車両保険を使うかどうかは、特に等級ダウンする事故の場合、慎重に判断することをおすすめします。等級がダウンすると保険料がグンと高くなってしまう危険性があるからです。

等級を見てみると1~20等級に分類できるだけでなく、同じ等級でも無事故か事故有かで割引率も違ってきます。同じ等級であっても事故有は無事故よりも割高になります。

特に3等級ダウンの事故の場合、保険料は翌年度以降かなり変わってくる恐れがあるでしょう。

例えば、18等級無事故だった人が3等級ダウン事故を起こし、車両保険を利用したと仮定します。18等級無事故の場合、割引率は54%です。これが3等級ダウンですから、15等級の事故有が翌年度には適用されます。15等級事故有は割引率が33%です。割引率がかなり少なくなるので、保険料負担が大きくなるかもしれません。

車両保険に加入する際、免責金額が設定されている場合があります。この場合は、たとえ車両保険を使っても、修理費用全額補償されないので注意しましょう。

例えば、免責金額が5万円だったと仮定します。修理費用が40万円だった場合、40万円から免責分の5万円を差し引いた35万円しか保険金が下りない計算です。

免責金額は任意で設定できる自動車保険もあります。免責金額を大きくすれば保険料を安くすることが可能です。

また、免責金額を回数によって分けるような車両保険も見られます。例えば、初回事故の場合には5万円、2回目以降は10万円免責になるような契約もあるため、内容はしっかり確認しておいた方がいいでしょう。

免責を避けたいと思っているのであれば「免責ゼロ特約」を付けるのも一つの手です。文字通り本来適用されるはずの免責が適用されず、全額修理費用を補償してもらえます。

ただし、この免責ゼロ特約は、適用するためには一定の制約が設けられていることが多いです。例えば、特約の適用期間で初めて起こした事故に限り、免責ゼロが利用できるなどの制約です。

その他に、車対車のときだけ免責ゼロ特約が適用できるというものも少なくありません。自損事故の場合、利用できない可能性があるので注意しましょう。

また、車対車でも相手の車両が特定できるときにだけ免責ゼロになるという特約もあります。つまり、当て逃げの場合、相手車両が特定できないため免責ゼロになりません。

自動車保険で修理代を賄うべきか?

車両保険を利用すれば、修理費用の大部分を賄えます。しかし、一方で事故の種類によっては等級ダウンによって、翌年度の保険料が上がってしまうかもしれません。

ここで問題なのは、車両保険を利用するのが得か損かということです。これはケースバイケースになるので、安易に車両保険に頼るのではなく慎重に判断した方がいいでしょう。

自動車保険を修理に使うかは保険料の上がり方で決まる

車両保険を使うと等級ダウンになる場合、修理費用と元の保険料に戻るまでに支払う保険料を比較しましょう。もし等級ダウンにより余計に払う保険料が修理費用よりも高ければ、車両保険を使わずに全額自己負担した方がお得です。

車両保険を使った際の等級ダウンは、単に3等級ダウンするだけではありません。「事故有係数」が適用されます。

事故有係数が適用されると、無事故の同じ等級と比較して割引率が小さくなります。3等級ダウンで事故有係数が適用されると、事故前の保険料に戻るまでにかかる期間は6年です。

3等級ダウンの事故で車両保険を使った場合とそうでない場合の3年間の保険料総額の差額が、10万円程度になることも珍しくありません。つまり、数万円程度の修理なら、車両保険を使わない方がコストを節約できる場合もあります。

飛び石で窓ガラスが割れた場合は、車両保険を使った方がお得な可能性が高いです。窓ガラスが割れてしまった場合、修理代金として20万円前後かかるでしょう。

しかも、飛び石による窓ガラスの破損の場合、1等級ダウン事故が適用されます。1等級程度のダウンであれば、割引率にそれほど大きな違いはありません。等級が元に戻るまでに20万円を超えるような差額になる可能性も低いです。

ちなみに、飛び石で窓ガラスが割れた場合、「車対車+限定A」でも保障の範囲内です。たとえヒビ割れ程度であっても、運転中の風圧でいずれ割れる危険性があるので、速やかに修理した方がいいでしょう。

日本は年に何回か台風が上陸、接近します。また温暖化の影響か、ゲリラ豪雨に見舞われる場合があり、水害はどの地方でも不可避です。

屋外や地下駐車場で車を停めている場合、洪水で愛車が水没することも想定できます。このような場合、車はかなりのダメージを受ける可能性が高いです。

エンジンまで浸かってしまうと、修理では直らないかもしれません。修理できても、かなりの費用を捻出しなければならないことが想定できます。

この場合も、車両保険を使った方がいいです。全損した場合、車両全損時臨時費用と言って、保険金の10%が支払われます。

ただし、例外もあるので注意しましょう。それは地震が原因の津波による被害で、その場合はたとえ車両が水没しても車両保険の補償の対象外になります。

地域によっては、土砂崩れの起こりやすい場所に車を停めなければいけないことがあるかもしれません。土砂崩れで車両が埋まってしまった場合、かなりの修理費用が必要になる可能性があります。

ひどくなると車両が全損扱いになる危険性も考えられます。修理費用として100万円以上かかることも珍しくありません。

この場合も、車両保険を使った方がいいでしょう。土砂崩れの場合は1等級ダウンなので、保険料が高くなったとしても修理費用の方が高くなる公算が大きいです。

ちなみに土砂崩れは、飛来中もしくは落下中の他物との衝突扱いになります。よって、「車対車+限定A」の車両保険でも保険金が下ります。

屋外などに駐車しているときに、ボディをコインなどで傷つけられる場合もあるかもしれません。これはいたずら扱いとなり、「車対車+限定A」でも補償の対象となります。

この場合、まずはどの程度の費用がかかるのか、見積もりをとった方がいいです。どの程度の範囲を傷つけられたかによって、修理費用も違ってきます。

いたずらで車両保険を使った場合は、1等級ダウンします。その分の保険料の割り増し分と比較して検討してください。

ちょっとした傷の場合、市販のコンパウンドなどを使って自分で修理できるかもしれません。業者に修理に出すかなどを、被害状況にあわせて総合的に判断しましょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

自動車の修理で保険を使わないほうがいい場合

車両保険を使った方がいいかどうかは事故の内容や修理費用など、それぞれの状況に応じて判断しなければなりません。中には車両保険を使うと、むしろ損してしまう場合も考えられます。

ここでは、車両保険をむしろ使わない方がいい代表的な事例について紹介します。修理費用が安い、もともと等級が低いなどといった場合は、車両保険を使用するとかえって高くつく可能性が高いです。

以下で紹介するケースに当てはまるかどうか、慎重に判断しましょう。

車両保険を利用する場合に、等級がどの段階にあるかは重要なポイントです。自動車保険に入りたてでまだ等級が低い場合では、車両保険は極力使わない方がいいでしょう。

例えば自動車保険に新規加入した場合、6等級からスタートします。この段階で3等級ダウンの事故を起こした場合、翌年は3等級が適用されます。

6等級の際の保険料は19%割引です。ところがこれが3等級にダウンしてしまうと、12%割り増しの保険料が適用されてしまいます。

向こう3年間支払う保険料の総額の方が、修理費用よりも高くなる可能性は極めて高いです。全損など車の時価額全額が出るような大きな事故でもない限り、車両保険は使わずに自腹で直すことをおすすめします。

自動車の修理費用がさほど高くない場合に車両保険を使うと、修理代金よりも保険料の方が多くなり、余分に支払うことになります。そのため軽微な損傷であれば、自腹で修理した方がいいです。

等級がダウンするような事故の場合、数万円の修理費用であれば、車両保険を使うべきではありません。数万円程度の修理で車両保険を使えないようにするためには、免責金額を活用することをおすすめします。

免責金額を数万円に設定しておけば、ほとんどが自己負担になります。車両保険を使用する必要がなくなるので、自腹という判断になるでしょう。

また、免責金額を高く設定すれば保険料が下がります。有意に免責金額を利用し、保険料負担を軽減する方がいいです。

まだ等級が低い場合には車両保険を使わず、特約で代用する方法もあります。

交通事故を起こして車が損傷を受けたとしましょう。示談交渉特約を付けている場合、これだけを利用すると、保険会社の方で示談に向けての交渉を行います。

その結果の賠償金などを、全て自腹で負担します。そうなると事故扱いにはならないので、車両保険を使った場合に3等級ダウンするところをノーカウントにできます。

特に新規契約したてでまだ等級が低い場合、特約でカバーできないかを検討してください。自動車保険の内容を正しく理解することが大事です。

事故の場合、対物賠償保険で自分の車を修理できる?

車同士の交通事故の場合、相手の対物賠償保険を使って修理代を賄える可能性があります。ただし、それは対物賠償だけで車両の修理費用全額補償してもらえる可能性は低いです。

いくら保険金がもらえるかは、過失割合や相手の対物賠償保険がどうなっているかによります。いざというときのための知識として、覚えておくといいでしょう。

もらい事故のようにこちら側には一切過失がない場合は、相手に賠償請求できます。しかし、ここで問題になるのは、相手が任意保険に入っていない、自賠責保険だけの場合です。

自賠責保険は被害者の体に関する賠償に限定されています。車両のような物損に関する補償は一切ないため、運転手が自腹で賠償しなければなりません。

相手の経済状態によっては、賠償請求できてもお金を支払えない可能性があります。この場合、車両保険に入っていれば自分の保険で賄うことが可能です。

また、自動車保険に相手が加入していても、対物賠償はその時々の車両の時価額が上限です。もし修理費用がそれを超える場合には、車両保険を使うことも選択肢の一つでしょう。

車同士の事故の場合、双方の車両に何らかのダメージを受けている可能性があります。どちらがどれだけの費用を負担するか、過失割合をベースに判断します。

自分が被害者だったとしても、常に相手の過失割合が100%になるとは限りません。自分が停車しているところに相手が突っ込んでくるような特殊な状況でないと、100対0はあり得ないでしょう。

過失割合によっては、自分の賠償で相手の保険が相殺されてしまう可能性があります。この場合、全額相手の対物賠償保険で修理費用を賄えない可能性が高いです。

もし自腹で賄えるような修理費用でなければ、車両保険でフォローする必要が出てきます。交通事故で対物賠償があっても、車両保険のあった方が安心です。