自動車保険には基本補償の他にも様々な割引項目があります。その中でも、エコカーに乗ることで受けられる「エコカー割引」をご存知でしょうか?

エコカーに乗るメリットやデメリット、エコカーの種類、そしてエコカー選びの注意点について詳しく説明していきます。

自動車保険とは?

自動車保険とは、事故を起こした場合に人やモノが被害や損害を受けたことに対し補償を行うものです。

自動車保険には自賠責保険(強制保険)と任意保険の2種類があります。

車を公道で走らせる場合は必ず自賠責保険に加入していなければなりません。未加入の場合は法律により罰せられます。

補償範囲は対人賠償に限られています。そのため、被害者側の車の修理費用や、公共物を破損させた場合の修理費用、また、自身の怪我や車の修理費用などは一切補償されません。

自賠責保険と違い、加入は義務ではありませんが、任意保険を使えば、自賠責保険の対人賠償では賄いきれない部分をカバーすることができます。

また、被害者側の車や公共物を破損させてしまった場合も、任意保険による補償が可能です。それに加え、人身傷害補償の役割もあるため、自身や搭乗者の怪我の補償ができるのも特徴です。

契約内容によっては車の修理にも補償を適用できることがあります。補償範囲や補償額については加入する時に自由に選んで設定することができます。

任意保険は掛け捨ての保険となりますが、車を運転するならば基本的には加入するものと思っていて良いでしょう。

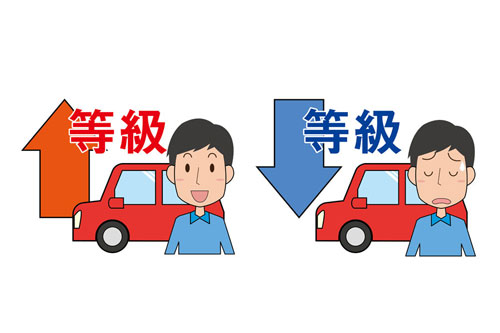

任意保険における「ノンフリート等級」を省略したものが「等級」で、これは保険料の割引率を表したものです。

この「等級」の仕組みがあることで、長い間安全運転を続けられている方は、より保険料の割引を受けることが可能です。

逆に事故の回数が多く、何度も保険を使用していると保険料の割引率は少なくなり、月々の保険料も上がります。

等級は1等級から20等級まであります。数字が大きいほど割引率が多くなり、小さいほど割引率は少なくなります。

例えば、事故を起こして保険を使った場合は翌年度に3等級ダウンし、保険料は3等級下がった割引率が適用されるという仕組みです。

その後、無事故で保険を使用せずに次の更新を迎えれば1等級上がるため、事故前の等級に戻るには3年かかることになるでしょう。

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つがあることをお伝えしました。

自賠責保険は被害者を救済することが目的の保険であり、補償金額も同じで上限額もあります。また、どの保険会社で加入しても保険料は一律です。

それに対して任意保険は保険会社が提示する条件を満たせば、様々な割引を受けることができます。

保険料の割引で一番大きく影響するものは等級による割引です。無事故で保険を使わずに更新を迎えることで、割引率が高くなります。

その他にも保険会社によって以下の割引があります。

- インターネット契約での割引

- 早期契約割引

- ゴールド免許割引

- ASV割引

- セカンドカー割引

- 福祉車両割引

- エコカー割引 など

エコカーを利用するだけで保険料が安くなるエコカー割引とは?

任意保険の割引項目の中に「エコカー割引」があります。これは購入した車がエコカーの場合に保険料の割引が受けられるというものです。

エコカー割引の適用には注意点が3つあります。

1つ目は、自動車保険を扱う全ての保険会社にエコカー割引があるわけではないということです。そのため、契約する前にその割引項目があるのかどうか確認しておく必要があります。

2つ目は、保険会社が定めるエコカーの対象車に、購入した車が当てはまるのかを確認する必要があることです。国や自動車メーカーがエコカーの基準とする車と、保険会社が定めるエコカーの基準が異なることがあるため注意が必要です。

3つ目は、エコカーを中古車で購入する場合、保険会社が定める条件によってはエコカー割引を受けることができないので注意が必要です。

エコカーは環境に配慮した車ですが、メリットとデメリットがあります。購入前に確認しておきましょう。

まず、メリットは以下のようなものがあります。

- 燃費が良くお財布に優しい

- 補助金や減税制度を受けることができる

- 車内が静かである

- 電気自動車の場合、災害時に蓄電池としての使用ができる

また、エコカーとされる車種の中には完全電気自動車があり、それゆえのデメリットは以下のようなものがあります。

- 充電ポイントが少ない

- 充電時間を取られる

- 走行以外で電気を使用すると航続距離が短くなる

- 自宅に充電設備の設置に伴う初期投資が必要

エコカーの種類により、メリットデメリットは異なります。購入する上で何を重要視するのを明確にしておけば、購入後に後悔することがないでしょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

エコカーにはどのような種類があるのか?

エコカーとは、国土交通省が定める燃費基準や排気ガス基準をクリアした車を指します。

エコカーの種類は主に以下の6種類です。それぞれの種類について、詳しく紹介します。

ハイブリッド車とは、モーターとエンジンの2つの動力源を有する車です。排気ガスの低減と燃費を良くするために主動力はモーターとし、補助力としてエンジンを利用しています。

ハイブリッド車のタイプには、以下の3つがあります。

1つ目は、モーターを主駆動としながらも、加速力が必要な場合に、エンジンが駆動力をアシストするタイプです。運転の状況や駆動バッテリー状況に応じてエンジンでの充電が行われます。

2つ目は、モーターを主駆動とし、搭載するエンジンはモーターが使用するバッテリーの充電のみに使用されるタイプです。エンジンが駆動の補助をすることはありません。

3つ目は、外部プラグを用いて駆動バッテリーへの充電をすることができるタイプで、いわゆるプラグインハイブリッド車です。

電気自動車は、車を動かす動力がモーターのみで、エンジンは搭載していません。モーターを動かす動力やその他装備が使用する電気を、全てバッテリーの電力で賄っています。

電気自動車の航続距離はバッテリーの電力量により決まります。エアコンやヒーターなどの消費電力が大きい装備を多用すると、著しくバッテリーの電気量が減り、航続距離も短くなります。

また、電気自動車を動かすモーターは駆動力として電気を使用する以外に蓄電として使うことも可能です。駆動するタイヤがモーターを回すことで電力が発生し、バッテリーに蓄えることができます。

発電されるタイミングとしては走行中に減速する時や下り坂などアクセルを離した時です。

電気自動車では他にもバッテリーを充電する仕組みがあります。モーターが発電する時はモーターが逆回転するため、自然とブレーキがかかります。これを「回生ブレーキ」と言い、この時にもバッテリーが充電されるのが特徴です。

エコカーの中に「燃料電池車」という車の種類があります。搭載した燃料電池の中で水素と酸素が化学反応し発電が起こり、その電気でモーターを駆動する車のことです。

化学反応に必要な酸素は空気中から取り込み、水素は車に搭載されているタンクへチャージします。こうして、走行に必要な電気を常時作り出しているのです。

水素ステーションでの水素チャージは給油と変わらない時間で終わるので待ち時間はありません。酸素と水素の化学変化で排出されるのは水だけなので、環境にとても良い車と言えるでしょう。

また、1回の水素チャージによる航続距離もガソリン車並みです。利便性からみても、ガソリン車からの乗り換えで不便さを感じることはほぼないでしょう。

デメリットを挙げるとすれば、水素ステーションが少ないことや、車両本体価格も高価であることです。世界的な動きで電気自動車へシフトが進む中、燃料電池車が主となることは難しいかもしれません。

しかし、最も環境に優しい乗り物として、今後も改良が加えられ新たな選択肢の一つとして注目される可能性が大いにあります。

低燃費車とは、少ない燃料で燃費を伸ばすための技術を盛り込んだ車のことです。昔からある車と同様にエンジンのみを搭載している車でも、燃焼効率や排気効率を突き詰めて、低燃費を実現しています。

低燃費を実現するために、エンジンの改良だけでなく、車本体の軽量化を行ったり、転がり抵抗を少なくしたりといった技術が積み重なっています。

しかし、カタログ上の燃費数値はあくまで目安であり、運転する人の乗り方次第で大きく変化するのも事実です。燃費を良くするためには、アクセルの踏み加減を一定にして走行するなど運転にも工夫が必要です。

ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンとは構造が異なっています。

ディーゼルエンジンの内部で空気が圧縮されると、内部が高温となります。そこに燃料の軽油を噴射することで燃料が自然着火し、エンジンが動くというのがディーゼルエンジンの仕組みです。しかし、エンジン内部の混合気がうまく混ざり合わないうちに自然着火してしまうと、ススが発生してしまいます。

現在はディーゼルエンジンの進化により、低排出ガスの実現が可能になりました。これは低圧縮での燃料噴射量や排気バルブタイミングを最適化すること、排出ガスを浄化する触媒ができたことなど、日々技術が進化しているためです。

また、ディーゼルエンジンは燃費も良く、地球環境に影響するCO2の排出量が少ないことから、「クリーンディーゼル」と呼ばれています。

世界的にも、ディーゼルエンジン車の割合は増えてきています。

天然ガス自動車(CNG車)でも、利用されているのはガソリンエンジンの仕組みです。

従来の車では、エンジンの燃焼によるエネルギーを回転エネルギーに変換しています。天然ガス自動車(CNG車)でも、燃料が違うだけで同様の仕組みを利用しています。ガソリンを天然ガスに置き換えて考えると分かりやすいでしょう。

従来の車と異なる点は燃料として使用する天然ガスの充填タンク、エンジン内部に送る燃料系統の部品などです。ガソリンは液体で天然ガスは気体なので、搭載するタンクやエンジンに燃料を送り込む部品などが異なっています。

圧縮天然ガスを使用する車には主にバスやトラックがあります。ガソリン車やディーゼル車よりもCO2やNoxと呼ばれるガスの排出が少なく、環境に優しいと言えるでしょう。

しかし、天然ガスをチャージするステーションは電気スタンドよりも少なく、さらにガソリンよりも高価であるため、一般車への普及はインフラ整備を含めてまだまだこれからです。それに加え、燃費もガソリン車やディーゼル車には劣るため、航続距離も含め今後の技術改良が期待できるでしょう。

エコカー割引対象車は保険会社によって異なる

保険会社にエコカー割引の取扱いがあるのか契約前に必ず確認しましょう。もしエコカー割引の取扱いがあったとしても、ハイブリッド車と電気自動車以外は対象外など保険会社により条件が異なります。また、前提として自分の車がエコカー条件に該当しているかについても確認が必要です。

保険会社を選ぶにあたり一番大切なのは、事故が起きた場合の迅速な対応や、アフターフォローがしっかりしているかです。割引だけにとらわれず、本来の目的である基本補償がしっかりしている点を重要視することが大切なのは言うまでもありません。

エコカー割引の対象期間と割引率についても保険会社によって異なります。

割引対象期間として、初年度登録を行ってから13ヶ月の期間が一番多く採用されています。中古車でも初年度登録からの期間内であれば割引を受けることが可能ですが、契約時には確認が必要です。

また、エコカー割引率については保険料の数パーセント、あるいは一律金額の割引など保険会社により異なります。こちらも契約時にしっかり確認しましょう。

自動車保険は基本補償に加えて特約を付加することで補償を充実させることも可能ですが、その分保険料は上がっていきます。そのため、保険会社から提示される補償内容は自分に必要なものだけ選択し、適正な保険料にすることが望ましいです。

また、自動車保険を数ある保険会社ごとに一つずつ調べるには手間と時間がかかります。一括で保険会社の比較ができるWebサイトをうまく利用すれば、自分の希望する要件に合った保険会社と契約内容を選ぶことができるでしょう。

エコカー割引とは違うエコカー減税とは?

エコカー割引は民間の保険会社が提供する任意保険において、条件を満たせば保険料が割引されるという仕組みですが、これとよく間違われやすいのが「エコカー減税」です。

エコカー減税は国が定める補助制度で、エコカーの条件(燃費基準)を満たせば自動車重量税の全額免除や減免されます。

税制改正により適用期間が決められていますので、車両購入後の新規登録時に適用が受けられるのかを確認する必要があります。

自動車重量税とは、車の重量に対してかかる税金です。

重量の重い車ほど道路への負荷がかかり、傷みやすくなるため、重量が重いほど税金が高くなります。

自動車重量税は新規登録時と継続検査時のタイミングで納税します。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

車を長く乗ると税金は高くなる

車を所有するには人それぞれの考えがあり、使用用途としても「移動手段」や「荷物を運ぶ」など様々です。

新しく車を買う時についても、「新型車が欲しいから乗り換えたい」「走行距離や型式が古くなったので乗り換えたい」など人によって理由が異なります。

趣味で手にした車や今乗っている車が好きで長く乗りたいなど、手放すことを考えていない方もいるかもしれません。しかし、車は走行距離が多くなることや経年劣化による破損により、交換部品も多くなっていきます。

そのため、長く乗るほど費用がかさむことになるでしょう。また、メーカーの部品供給の縮小などで納期にも時間を要する可能性が高くなり、買い替えや売却も考えなければならない時期がいずれはやってきます。

そして、新規登録から11年と13年を経過すると行われるのが、自動車税と重量税の増税です。ディーゼル車は11年経過すると約15%の増税、ガソリン車は13年経過すると15%の増税、軽自動車は13年経過すると20%の増税となります。

大切な車を長く手元へ置いておきたい気持ちとは裏腹に、維持費はかさんでいくので注意しましょう。

エコカーへの乗り換えを検討している方は電気自動車だけではなく、ハイブリッド車の選択も視野に入れましょう。

その理由の一つとして、電気自動車はインフラ整備が整っていないという現状があります。電気自動車は徐々に増えてはいますが、出先での電気スタンドの位置検索や、充電時間を見越した余裕のあるドライブプランが常に必要となってきます。

ガソリンスタンド並みに充電機が普及し、充電時間の短縮が行われない限り、日本の電気自動車が普及するスピードは加速しないでしょう。そのため、電気自動車への完全移行としては、まだまだ時間がかかるとされています。現状はエコカーへ乗り変えるという選択の中では、ハイブリッド車が一番現実的かもしれません。

ハイブリッド車は基本的にモーターでの駆動ですが、使用したバッテリーの充電はエンジンが担います。ガソリンスタンドは全国にあるので、外出先で電気不足により走行できなくなる不安はありません。

一番大切なのは、自分のライフスタイルに合わせて好きな車を購入することです。その選択肢の一つとして、低燃費で環境に優しいエコカーへの乗り換えを考えてみることをおすすめします。