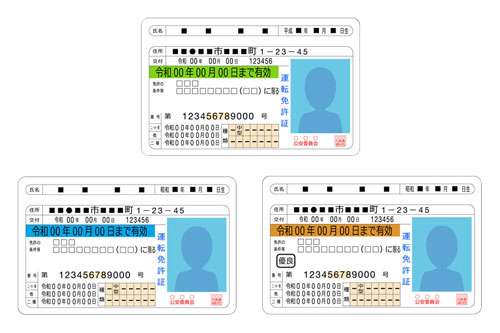

運転免許証にはグリーン・ブルー・ゴールドの3種類があり、有効期限欄の背景色を見ればすぐに確認できます。

このうち、最高ランクであるゴールド免許を持っていると、自動車保険料が安くなります。一方、運転免許証を取得してすぐのグリーン免許である場合、保険料がどうなるのかよく知らないという方も多いかもしれません。

そこで今回は、自動車保険とグリーン免許との関係について詳しく解説します。

運転免許証の帯色が変わると自動車保険の保険料も変わる

自動車の運転免許証には、以下の3種が存在します。

- 初心者ドライバーを示す「グリーン」

- 一般ドライバーを表す「ブルー」

- 優良ドライバーの証である「ゴールド」

ゴールド免許を取得すると、更新の際の講習時間が短縮されたり、更新手数料が安くなったりといった特典が与えられます。

さらに、ほとんどの自動車保険で等級や年間走行距離などに関係なく、ゴールド免許を所持しているという事実だけで、保険料の割引を受けることが可能です。

つまり、運転免許証の有効期限欄の帯色が変わると、自動車保険の保険料も変わるということです。

運転免許証の帯色はドライバーの運転キャリアを示す目印

運転免許証は、自動車の運転技術や知識を身につけていることの証明書であり、帯色が違ってもその役割・効果に大きな違いありません。

では、なぜゴールド免許およびその保有者に対し、いくつかの特典が付与されているのでしょう?

それは、グリーンなら「初心ドライバー」、ブルーだと「一般ドライバー」、ゴールドの場合は「優良ドライバー」と、帯色を見ればそのドライバーの運転キャリアや運転実績の目安が判別できるからです。

詳しい取得条件については後述しますが、ゴールド免許を取得・保持するためには長い年月にわたって平穏無事にドライバーを続ける必要があります。

つまり、優良ドライバーのキャリアと実績を評価するため、関連機関や保険会社は更新手続きの簡素化や保険料割引などといった特典を用意しているのです。

では次に、ゴールド免許取得までの道のりについて詳しく見ていきましょう。

まず運転免許証初取得時に付与されるのは「グリーン免許」で、全てのドライバーは例外なくここからスタートします。

そして、グリーン免許を取得後3年経過し初めての更新手続きを行うと、帯色が「ブルー」に替わり「一般ドライバー」に位置づけられます。

ただし、更新状況に応じて下記の3つに分けられます。

文字通り初めて免許更新を迎えたドライバーで、有効期限は3年間となります。更新時受ける講習は、初回更新者講習(約120分)です。

過去5年間で、3点以下の軽微な違反を1回しかしていないドライバーのことです。有効期限は70歳未満が5年間、70歳は4年間、70歳を超えると3年間となっています。更新時受ける講習は、一般運転者講習(約60分)です。

違反が2回以上、あるいは怪我のある事故を起こしてしまったドライバーです。有効期限は3年間となります。更新時受ける講習は、違反運転者講習(約120分)です。

このように、それぞれ有効期限(更新までの期間)や更新時に受講する講習が異なります。

優良ドライバーの証としていくつもの特典が与えられるゴールド免許の取得条件は、簡単ではありません。具体的には、更新年の誕生日41日前から「過去5年間」で「無事故・無違反」であることが条件となります。

つまり、初めて運転免許を手にして約6年後、2回目の更新まで無事故・無違反を貫いて初めてようやく、ゴールド免許をゲットできるというわけです。もしその間に1点でも違反点数を加算されてしまったら、ゴールド免許へのカウントダウンはリセットされてしまいます。

ゴールド免許取得者(または更新で取得を予定している者)が更新時に受けるのは、優良運転者講習です。講習時間は約30分と短く、手数料も他の講習より割安になっています。

安全運転の意識を持って無事故・無違反を続けゴールド免許を手に入れたとしても、安心しきってはいけません。なぜなら、ゴールド免許は些細な違反を1回でもすれば、たちまちブルー免許に戻ってしまうからです。

運転免許の違反点数は、無期限に累積されていくものではありません。ゴールド免許を持っている状態で軽微な違反(3点以下)をしてしまった場合でも、その後3ヶ月間の無事故・無違反であれば0点の状態にリセットされます。

しかし、このルールはゴールド免許を「維持する条件」には適用されません。0点でも違反点数を課せられれば、次の更新の時にゴールド免許からブルー免許へと戻ってしまいます。

ただし、「一般運転者」としてブルー免許に戻った場合は、その次の更新でゴールド免許に復帰することも可能です。一方、「違反運転者」の場合は有効期限が3年に短縮されるため、違反や事故を起こしたタイミングによっては、次の次の更新までゴールド免許に復帰できないこともあります。

グリーン免許は、一度も免許更新を受けたことがない初心者ドライバーを示すものです。そのため、初回の免許更新を受けて一旦ブルー免許に変われば、その後に事故や違反をしてもグリーン免許に戻ることはありません。

また、例えば自動二輪免許や大型免許などを改めて取得したとします。その旨を取得済のブルー免許に「追記」した場合も、先の取得した免許の帯色が反映されるため、免許はブルーのままです。

つまり、どんなドライバーであっても基本的にグリーン免許を持っている期間は、初めての更新を迎えるまでの3年間だけです。ただし、何らかの理由で免許を返納・失効し、再交付を受けた場合はグリーンに戻ることもあります。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

運転免許証の帯色が自動車保険の保険料に与える影響とは?

ここまでで、運転免許証の帯色がグリーン・ブルー・ゴールドと色分けされている理由と、それが変化する条件・年数について見てきました。

ここからは、運転免許証の帯色が自動車保険の保険料にどう影響してくるのか説明していきます。

運転免許を取得した後に違反や事故があったとしても、初めての更新を迎えれば自動的にグリーン免許はブルー免許へ変わります。つまり、ブルー免許取得に向けたハードルはそれほど高くないと言えます。そのため、ブルー免許にはゴールド免許のような特典が付与されていません。

自動車保険においてもグリーン免許とブルー免許はひとくくりにされていることが多く、ゴールド免許割引と同じようなブルー免許割引を用意しているような保険会社はありません。

ただし、一部の保険会社では、ブルー免許よりグリーン免許の保険料を、高めに設定しているところも存在します。そのため、グリーン免許からブルー免許に変わった時は、念のため保険料が変化していないか、複数の保険会社で見積もりを取って比較してみましょう。

ゴールド免許を取得するには、最短でも5年間は無事故・無違反を続ける必要があります。取得したゴールド免許を維持していくのも、なかなか大変です。

そのため、ほとんどの保険会社はゴールド免許取得者を「事故リスクが低いドライバー」という判断から、保険料の割引制度を実施しています。

ただし、各保険会社のゴールド免許割引は、契約者でも車両保有者でもなく記名被保険者(主に運転する方)の免許証に応じて適用されます。つまり、契約者や車両所有者のがゴールド免許でも、記名被保険者の免許証がグリーン・ブルーの場合は割引が適用されないので注意しましょう。

反対に、記名被保険者さえゴールド免許取得者であれば、契約の運転者範囲に入っている他の運転者の免許証がグリーンやブルーであっても、ゴールド免許割引を適用した保険料となります。

ゴールド免許割引による割引率は、各損保・保険会社によって異なります。会社によっては「割引」という言葉を使用していないところもあります。

とはいえ、現状でいうと全く同じ加入条件・補償内容なら、ブルー免許よりゴールド免許の保険料のほうが、7~15%程度安く設定されているようです。

損害保険料率算出機構の調査を基に計算したところ、自動車1台当たりの年間自動車保険料は平均57,813円でした。つまり、ゴールド免許割引率が仮に「10%」だったとすると、年間6,000円近くお保険料が安くなるというわけです。

ただし、これはあくまで全体の平均値を基にした試算です。車両保険を追加するなど補償を手厚くして元の保険料が高くなれば、ゴールド免許割引によるお得度はさらに上がってきます。

また、ゴールド免許による割引率にしても、元となる保険料にしても、加入する保険会社によってばらつきがあるでしょう。

グリーンやブルー免許の時は保険料が安くても、ゴールド免許になったとたん他の保険会社のほうが安くなった、ということも十分あり得ます。

自動車保険の保険料は、保険始期日時点での運転免許証の帯色で決まります。そのため、保険期間中に更新時期を迎え、仮に免許証の帯色が変わったとしても保険料がその時点で上がったり下がったりすることはありません。

具体的に言えば、晴れて条件を満たして保険期間中にブルーからゴールド免許になれば、次の保険更新時にその旨を申告することで、保険料が安くなります。

反対に、事故や違反をしてブルー免許になってしまった場合はゴールド免許割引が適用外になるため、保険料が高くなります。

違反や事故を起こしてもゴールド免許が継続されるケース

ゴールド免許は「無事故・無違反」の証ですが、全ての事故・違反が影響を及ぼすわけではありません。

ゴールド免許取得・継続の条件となっている無事故・無違反とは、「怪我のある事故もしくは違反点数を加算される違反がない」という意味を持っています。

そして、ここでいう怪我のある事故とは、他人が怪我をしているもしくはその財産に損害を受けていて、運転手に「行政責任・刑事責任・民事責任」が発生する事故のことを指します。

他人が怪我をしていない物損事故(他人の財産に損害を与えていない自損事故)の場合、ゴールド免許の取得・継続に影響しません。

また、違反に関しても免許証不携帯、泥はね運転、警音器使用制限違反などといった「違反点数が加算されない違反」は、反則金を支払う必要はあるものの、ゴールド免許に影響を与えることはないです。

前述したとおり、自損事故として処理されればゴールド免許を維持することができます。ただし、その事故で受けた自分の車の損害を修理するため車両保険を適用した場合、保険料はグンと高くなってしまいます。

車両保険を適用すると、ノンフリート等級がケースに応じて1等級もしくは3等級下がり、さらに下がった等級数と同じ年数に「事故あり係数」が適用されます。

事故発生当時の保険等級にもよりますが、等級が下がったことによる保険料の上昇幅はかなり大きく、ゴールド割引ではカバーしきれないことがほとんどです。

例えば、日本損害保険協会の資料によると20等級の方が車両保険を使い3等級下がった場合、63%もの割引率が一気に38%にまで下がっています。その上、事故あり係数が3年間適用される結果、3年間は事故なしより低い割引率のままです。

そのため、損害が軽微な場合、車両保険を使わず自費で修理したほうがトータルで見た費用が安く済むケースも多々あります。

グリーン免許の方が保険料を節約する方法とは?

ここからは自動車保険の保険料割引を受けられないドライバーのために、その保険料を節約する方法について見ていきましょう。

グリーン免許の方が自動車保険の保険料を節約するために最も強く意識すべきことは、無事故・無違反でいることです。

安全運転の意識を高め、無事故・無違反を続けていれば、保険料の割引を受けられるゴールド免許を手にする日がいずれやってきます。

そして、おのずと毎年1つずつ保険等級も上がっていくため、保険料を地道に下げていくことも可能です。無事故なので、保険適用で等級が一気に下がってしまう心配も少なくなります。

とはいえ、自然災害やいたずら、当て逃げや飛び石などの不可抗力で車両保険を適用した場合も保険等級は下がります。しかし、下がる等級は1等級だけなので、その後の努力でカバーできるでしょう。

グリーン免許を所持しているということは、運転歴3年以内の初心者ドライバーであるということです。必然的に自動車保険の等級は低くなり、ゴールド免許割引もないため保険料が割高になってしまいます。

そのため、各補償の大きさ・特約・車両保険の有無については、見積もりで確認した保険料と相談のうえで慎重に検討したほうが良いでしょう。中でも車両保険の占めるウェイトは大きいため、車両評価額が安く、修理費もあまりかからない中古車を選択するのも手です。

また、家族に保険等級が高く、ゴールド免許を所持しているベテランドライバーがいるケースもあるでしょう。その場合は、条件が良いベテランドライバーを記名被保険者に据え、運転者範囲を広げてグリーン免許所持者の補償をカバーしたほうが、トータルで見た保険料の節約につながることもあります。

ほとんどの保険会社は、毎月保険料を支払っていく「月払い」と、一括で保険料を支払う「年払い」を用意しています。

このうち、年払いの方が5%程度安く設定されています。(会社によっては、月払いのほうが5%程度割り増しと表現されていることがあります。)

つまり、年間保険料が10万円だった場合、一括払いのほうが5,000円程度保険料が安くなるわけです。

両者は単に支払う回数や期間が異なるだけで、補償内容などに違いはありません。財政的に問題ないのであれば、年払いを選んだほうがお得です。また、年払いならうっかり支払いを忘れて保険が失効してしまった、という心配もなくなります。

ただし、何らかの事情で自動車保険を途中で解約した場合、保険残期間等の保険料が全額返金されるのではなく、若干目減りした「解約返戻金」という形で戻って来るので注意しましょう。

グリーン免許に限ったことではありませんが、自動車保険は全く同じ加入者条件で補償内容や特約が同じでも、保険料が会社によって異なります。そのため、複数の会社で見積もりを取り、それを比較して保険料が安い会社を選べば節約につながります。

保険料の見積もりは、各社の公式HPに用意されている「申し込み・見積もりフォーム」を利用するか、代理店に赴けば無料で入手可能です。

また、一括で複数の見積もりが入手できる、便利な自動車保険の比較サイトなどもあるため、活用すると良いでしょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!