車を購入する際は、性能だけでなく色やデザインで迷うことがあるでしょう。しかし、選ぶ車によっては自動車保険で「サポカー割引」を受けることができるため保険料を安くすることができます。

この記事では、自動車保険のサポカー割引とは何か、割引が適用されるためにはどのような条件があるのかを説明していきます。

サポカーとは?

サポカーは、セーフティ・サポートカー(安全運転サポート車)のことで、簡単に言うとASV(先進安全自動車)の別の呼び方です。

ASVの正式名称は「Advanced Safety Vehicle」となります。運転者が安全に運転できるよう、先進技術を用いて支援する安全装備を搭載した車のことです。

ASVについての正確な理解や普及を目的として、国土交通省と経済産業省がASVを「サポカー」と呼ぶようになりました。その他にも「サポカーS」と呼ばれるものがあります。これらを対象とした自動車保険の割引もあるため、サポカーの詳細について理解しておくと良いでしょう。

ここからは、サポカーとサポカーSの違いについて見ていきましょう。

サポカーは運転するすべての人に推奨される、自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を搭載した車のことです。

サポカーSは特に高齢の運転者に推奨される自動車のことで自動ブレーキだけでなく、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載した車のことです。

サポカーSは「ワイド」「ベーシック+」「ベーシック」に分かれており、搭載されている機能の違いは以下の通りです。

・(対歩行者)自動ブレーキ

・ペダル踏み間違い時加速抑制装置

・車線逸脱警報

・先進ライト

・(対車両)自動ブレーキ

・ペダル踏み間違い時加速抑制装置

・(対車両)低速自動ブレーキ

・ペダル踏み間違い時加速抑制装置

サポカーに搭載されている機能とは?

サポカーに搭載されている機能の名前だけ見ても、いまいちどのように作動するのか想像がつきにくいかもしれません。

ここからは、その機能の詳細について詳しく説明していきます。

自動ブレーキは、「衝突被害軽減ブレーキ」が現在の正式名称となります。

サポカーSのそれぞれの区分で搭載されるブレーキの違いは下記の通りです。

レーダーやカメラが車の前方についており、それによって歩行者の飛び出しなどを検知して衝突を避ける機能です。

歩行者との衝突の可能性を警報によって知らせるだけでなく、衝突の可能性がさらに高い時にはブレーキを自動でかけてくれます。

車の前方についているレーダーやカメラが前にいる車両の動きを検知し、衝突を避けます。

追突の可能性を警報で知らせるだけでなく、追突の可能性がさらに高い時にはブレーキを自動でかけてくれます。

時速30km以下で走行している際、レーダーで前にいる停止車両を検知し、衝突の可能性を警報で知らせるだけでなく衝突の可能性がさらに高い時にブレーキを自動でかけてくれます。

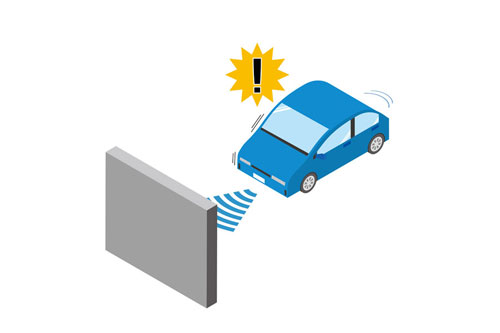

ペダル踏み間違い時加速抑制装置は、車に搭載されたレーダー・カメラ・ソナーが車の停止時また低速で走行する際に、前方及び後方の壁や車両などの障害物を検知します。

障害物を検知しているとエンジンの出力を抑え、アクセルを踏み込んだ際に急な加速を防止してくれる装置です。

車線逸脱警報とは、車に搭載されたカメラが道路の車線を検知し、走行中に車線からはみ出そうになったり、はみ出した時などに運転者に警告してくれるものです。

もちろん、運転者がウインカーを使用し自分の意志で車線を変更する場合には警報は作動しません。

先進ライトには以下のような機能があります。

前を走っている車や対向車を検知し、自動的にロービームとハイビームに切り替えてくれるヘッドライトです。

ハイビームにしている際に、前を走っている車や対向車を検知し、その部分に向けた光を減光するヘッドライトです。

ハンドルやウインカー操作に対応して、光の当たる範囲を自動で調整するヘッドライトです。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

自動車保険のサポカー割引(ASV割引)とは?

自動車保険(任意保険)とは、基本的に被害者に対してのみの補償となる自賠責保険とは異なり、加入者自身にも、また破損した車や公共物も補償の対象となる保険です。多くの方は車を購入した際に加入しているでしょう。

自動車保険では条件を満たしている車に対してサポカー割引(ASV割引)が適用され、保険料が安くなる場合があります。それは、先進技術を用いた安全装備が搭載されているということで、事故の生じる危険が減ると判断されているからです。

ここからは、そのサポカー割引について詳しく説明していきます。

サポカー割引(ASV割引)の対象となる条件は保険会社によって多少記載が異なりますが、大まかには下記の通りです。

- 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車である

- 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されている

- 型式が発売してから3年以内である

自家用普通自動車は、ナンバープレートの上部の数字3桁が3から始まっているものです。自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車の場合には3桁の数字が「5」か「7」から始まっています。

また、型式が発売してから3年以内というのは、自分が購入してからではなく、そのモデル自体の販売が開始されてから3年以内かどうかです。保険の契約開始日がこの3年の期間内であれば、割引対象になります。

自分の車が割引対象となるかどうかは、損害保険料率算出機構のWebサイト内にある「型式別料率クラス検索」から大まかに確認できます。しかし、保険会社によっては割引の適用外となることもあるので注意しましょう。

サポカー割引の適用対象となる期間は、型式が発売されてから3年以内ですが、発売日当日から3年ではありません。そのモデルが発売開始となった年度(4月始まり)に3をプラスした年の12月末日までが対象期間となります。

例をあげて説明していきます。

発売開始は2021年度となるため、2021+3=2024年12月31日が割引適用期限です。

発売開始は2022年度となるため、2022+3=2025年12月31日が割引適用期限となります。

発売開始は年度を基準にしていますが、適用期限は年の終わりである12月末となるため、注意が必要です。

サポカー割引の適用期間は、なぜ車が発売されてから3年と決まっているのでしょうか?

通常、自動車保険の保険料は、損害保険料率算出機構が車の型式ごとにこれまでの事故の実績から算出した、型式別料率クラスをもとに決定されています。これはどの保険会社でも同じです。

サポカーのような衝突被害軽減ブレーキが搭載されている車は、安全装備がない車よりも事故の危険は軽減されます。しかし、発売間もない車では事故のデータが少なくリスク軽減を加味した上での型式別料率クラスの算出ができません。そのため、事故の危険が減っている効果をサポカー割引で補っているのです。

発売から3年が経過する頃には事故のデータもあることから、リスク軽減効果が型式別料率クラスによって反映されるため、サポカー割引は終了となるのです。

型式別料率クラスには「対人賠償」「対物賠償」「傷害保険(人身・搭乗者)」「車両保険」の4つの項目があります。そして、車の型式ごとに自家用普通乗用車と自家用小型乗用車は1~17段階、自家用軽四輪乗用車は1~3段階の数字で区分けしています。

事故などで保険金を利用した実績が少ない型式ほど、この数字は小さくなり、保険料は安くなります。逆に保険金を利用した実績が多い型式ほど数字は大きくなり、保険料は高くなります。

この型式別料率クラスの数字は、年に1回見直しが行われていますが、事故の多い型式はクラスが上がってしまい、自分は事故を起こしていないにも関わらず、保険料がアップしてしまうこともあります。

サポカー割引での保険料割引率は約9%です。これはどの保険会社であっても同一です。

ただし、サポカー割引適用外の補償種類があるなど、契約の内容次第では割引率が9%より低くなってしまうこともあります。

サポカー割引の対象となるかもしれない車である場合、各保険会社は一般財団法人自動車検査登録情報協会に衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されているかどうかを確認します。そして、AEBの搭載が確認できたらサポカー割引が適用されます。

対象の型式であるにも関わらず、割引が適用されない場合は車検証に記載されている「車台番号」と合っているかどうかまず確かめましょう。

サポカー割引とサポカー補助金の違い

サポカー割引とサポカー補助金は別物なので注意しましょう。

サポカー割引は自動車保険に対してのものですが、サポカー補助金は車を購入する時が対象です。

さらに、サポカー割引は該当の車の発売開始から3年間ですが、サポカー補助金の申請は2021年11月にすでに終了しています。

なお、サポカー補助金とは衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置のついた車を購入する際に、一部の費用を国が援助してくれるというものでした。また、65歳以上の高齢の運転者が安全に運転できることを目的としていました。

現在、車の購入時に申請できる補助金については、一般社団法人次世代自動車振興センターのWebサイトから確認できます。

国土交通省のASV普及への取り組み

国土交通省は、ASVの技術を開発するだけでなく、実用化し普及させて交通事故の被害者を削減するために1991年から以下のような段階を踏んでASV推進計画を進めてきました。

第2期(1996~2000年度):実用化のための条件整備

第3期(2001~2005年度):普及促進と新たな技術開発

第4期(2006~2010年度):事故削減への貢献と挑戦

第5期(2011~2015年度):飛躍的高度化の実現

第6期(2016~2020年度):自動運転の実現に向けたASVの促進

取り組みの結果、今では衝突被害軽減ブレーキは一般的なものになってきています。

2021年からは第7期が始まっており、この5年間は自動運転の高度化に向けたASVのさらなる推進をテーマとしています。

運転者を先進技術によって支援する方向から、より事故を防ぎ安全性を高めるため、システムでの車両制御を優先させるような仕組みが検討されるでしょう。

ここからは、現在のサポカーSの定義には含まれていないものの、運転者を支援するその他の先進技術を一部紹介していきます。

バックカメラ(後退時後方視界情報提供装置)は、車をバックさせる際に後ろの様子をカメラで撮影し、車内にあるモニターに映す装置です。バックカメラを活用して、駐車がしやすくなったという方も多いでしょう。

なお、2022年4月1日以降に販売される新車については、バックカメラの装着が義務化されています。

後側方接近車両注意喚起装置(リアビークルモニタリングシステム)は、車線変更のためにウインカーを操作した際、車のミラーの死角となる左右斜め後ろに他の車がいると警報などで危険を知らせてくれる装置です。

車の後部側方に取り付けられたセンサーが、死角に存在する車を検知してくれます。

車間距離制御装置は、ACC(Adaptive Cruise Control)とも呼ばれ、正式名称は「定速走行・車間距離制御装置」です。

車の前方に取り付けられているセンサーで前の車を検知し、アクセル操作とブレーキ操作をシステムが自動で行います。そのため、車間距離を一定に保ちながら追従走行をしてくれます。

主に、高速道路や自動車専用道路での使用が目的です。車間距離を安全に保ち、運転者の疲労を軽くするだけでなく、道路が下りから上り坂に変わる部分での減速を防ぎ、渋滞を緩和するのに役立ちます。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

その他自動車保険の割引

サポカー割引(ASV割引)以外にも、自動車保険では様々な割引があります。

一部を参考までに紹介しますが、提供される割引は保険会社によって異なりますので、契約する際は事前に確認しましょう。

早期契約割引とは、決まった期日以内に保険契約の手続きをする場合に数百円程度の保険料が割引されるものです。

保険会社によってこの割引の有無が異なりますので、契約する保険会社が決まっている場合には早めに確認しましょう。

新車割引は、下記の条件に当てはまる場合に適用されます。

- 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車である

- 保険の契約開始月が車の初度登録年月もしくは初度検査年月から49ヶ月以内である(保険会社によって異なる場合あり)

割引率は、保険の等級や初度登録年月から経過した月数によって変わってきます。

インターネット契約割引は、その名の通りインターネットで新規契約または継続契約をするだけで割引されるものです。

保険会社によって、割引の有無や割引内容が異なります。

ゴールド免許割引は、保険の契約を開始した時点で主に運転する記名被保険使者の運転免許証の種類がゴールドである場合に適用されます。

割引率は保険会社によって異なりますが、数%~10%前後です。また、年齢や運転者の範囲限定有無によっても割引率が変わってくるでしょう。

保険証券発行なし割引(Web証券割引)が適用される条件は、自動車保険証券を紙で発行せず、郵送もしないことです。多くの保険会社では500円ほどが割引きされます。

保険会社のWebサイトで保険証券の確認ができれば問題ないという方におすすめです。

エコカー割引は、以下の条件に該当する場合に3%の割引が適用されます。

- 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車である

- 電気自動車、ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス自動車(CNG車)である

- 保険の契約開始月が車検証に記載の初度登録年月の翌月から13ヶ月以内である(保険会社によって異なる場合あり)

福祉車両割引は、契約者が車いす移動車などの福祉車両である場合に適用されます。割引率は3%です。

福祉車両とは、消費税法に基づいて消費税が非課税となる自動車のことを指します。保険会社によっては、エコカー割引との併用ができない場合があります。

運転性向(走行特性)割引は、運転特性計測期間でのスコアが80点以上、また運転特性を反映した保険料算出に関する特約を契約している場合に適用されることがあります。

各保険会社によって細かい条件がありますので、割引をつけたい場合には確認しましょう。

セカンドカー割引とは、条件を満たした場合に2台目以降の自動車の契約を6等級ではなく7等級から開始できるものです。

条件の中には、現在契約している車が11等級以上、これから契約する車が自家用であり、保険契約が初めてであることなどが含まれます。

各保険会社によって細かい条件や割引内容は異なりますので、事前に確認しておきましょう。

ノンフリート多数割引とは、契約開始時に1保険証券で2台以上の自動車を契約する場合に台数に応じて3%~6%の割引が適用されるものです。

ただし、2台目以上の車の記名被保険者が契約者本人、配偶者、同居の親族であることなどの条件があります。

なお、所有また使用する車が1台から9台までの契約はノンフリート契約、10台以上になるとフリート契約と呼びます。