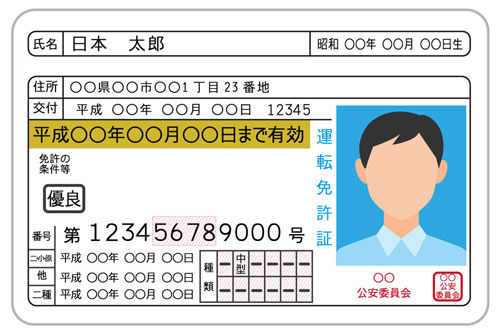

運転免許証を取得してから、無事故無違反を5年間続ける事でゴールド免許証となります。ゴールド免許証は安全運転してきたことの証です。そのため、自動車保険ではゴールド割引などの恩恵を受けることができます。

この記事では、自動車保険のゴールド割引についてや、その割引率について詳しく解説していきます。

自動車保険の必要性

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

自賠責保険は、新車の購入時や車検の継続時に加入する保険です。被害者の救済を使命としており、事故が発生した場合には被害者へ補償されるため、対物補償や加害者への救済はありません。

また、自賠責保険の加入は法律で義務付けられており、未加入の場合は処罰の対象となります。

任意保険は、自賠責保険に加入されている事が条件であり、自賠責保険の補償上限金額を越える請求に対して補償される保険です。また、被害者の乗車していた車の修理費用や公共物破損の修理、加害者や搭乗者への対人補償や自身の車の修理など、事故にまつわる補償を受ける事ができます。

被害者側からの損害賠償請求も事案によっては高額となるケースもあり、自賠責保険だけでは賄えないのが現状です。任意保険の加入は義務ではありませんが、万が一の事態に備え安心して運転できるよう、加入しておく事が大切です。

自動車保険で1番の割引項目とは?

任意保険は、使用される方の条件によって保険料が大きく変わります。その条件には、年齢や過去の事故歴などの情報を元に「等級」が割り当てられます。

等級は1~20等級まであります。数字が大きいほど無事故無違反で長く運転されている方ということになり、保険料の割引率が大きくなります。

任意保険に新規加入する場合は、6等級からのスタートとなります。そして、1年間無事故無違反を継続する事で1等級上がります。そのため、最短で14年間無事故無違反を継続しないと、最大の20等級にはなりません。

しかし、1年の間に事故などで保険を使った場合には、等級が3つ下がります。これは事故を起こした場合のペナルティです。次の保険更新月から3等級ダウンし、割引率が下がった保険料を支払う事となります。また、1年間無事故無違反を継続する事で1等級アップするため、事故前の等級へ戻すには3年かかることになります。

任意保険は等級アップを重ね20等級を目指す事で保険料がお得になります。また、条件をクリアすれば受けられる割引項目も多数あります。

割引項目については、自動車保険を扱う保険会社によって若干異なりますが、代表的なものは以下の通りです。

- インターネット割引

- e証券割引

- 新車割引

- 早期契約割引

- ECOカー割引

- 自動ブレーキ割引

- ゴールド免許割引

割引項目の中でも、条件の選択によりさらに割引を受ける事ができます。そのため、保険料が少しでもお得になるように条件を見直す事が大切です。

任意保険では等級による割引のほかに、ゴールド免許を持っている方に限り、割引を受ける事ができる制度があります。

過去5年間、無事故無違反で安全運転を継続された方は、運転免許証の帯色がゴールドになります。これがゴールド免許です。

ゴールド免許の特権として任意保険のゴールド割引があります。保険会社によって異なりますが、保険料の5%~10%ほどの割引を受けられます。

しかし、交通違反を起こすと、ゴールド免許証は次回の免許証更新時にブルーに変わるため、その更新時からはゴールド割引を受ける事ができなくなります。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

ゴールド免許の条件

自動車保険の割引制度を受けるには、ゴールド免許の取得条件について理解する必要があります。ゴールド免許は「優良運転者免許」とも呼ばれ、一定期間にわたり無事故・無違反を続けたドライバーに対して交付されるものです。

先ほど説明した条件も含めて、具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

ゴールド免許を取得するには、過去5年間にわたり、交通違反や事故を一度も起こしていないことが条件です。なお、更新時点で71歳の場合は4年間、72歳以上の方は3年間です。

駐車違反やスピード違反といった軽微な違反であっても、ゴールド免許は交付されません。ゴールド免許を取得するうえで、こちらが最も高いハードルといえるでしょう。

普段から安全運転を心がけていればゴールド免許になれる可能性はありますが、通勤やドライブなど普段からひんぱんに運転する方だと、無事故・無違反は難しいといえます。必ずしも毎日ベストコンディションで運転できるとは限らないため、ペーパードライバーか運転頻度の少ない方でないと、取得は難しいでしょう。

ゴールド免許は、最後の更新から次回の更新まで無事故・無違反なら交付されます。そのため、最短は5年です。

ただし、ブルー免許の期間中に事故や違反を起こした場合は、そこからさらに5年間必要です。また、ゴールド免許は無事故・無違反が5年経過したときにすぐ切り替わるわけではなく、免許の更新時点で交付されます。

通常のブルー免許は期限が5年のため、更新の2年後に事故や違反を起こした場合、ゴールド免許の最短期間は8年後の更新タイミングです。

ただし、現在ゴールド免許の場合に事故や違反を起こしても、次回の更新まではゴールド免許のままです。そのため、保険の割引は更新タイミングまで続きます。

自動車保険と自動車免許証の関係性

任意保険の加入時には、運転免許証の記載にある免許の種類や免許証の帯色などの情報が必要です。保険会社はそれを元に等級設定や割引項目の適用を行います。

また、保険料の算出には「型式別料率クラス」が適用されています。型式別料率クラスとは、車の型式ごとに全国で起きた事故データに基づき、決定される区分のことです。

その事故統計により、事故の発生が多い車種に対しては保険料が高く、事故の発生の少ない車種は保険料が安くなるように設定されています。そのため、自分の事故歴とは関係無く、統計で事故の多い車種を選んだ時点で保険料は高くなるのです。

車の型式は自動車検査証に記載されています。

運転免許証の帯色について

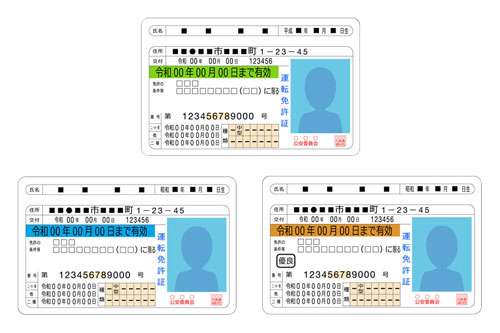

運転免許証に記載されている免許証更新年月日の帯の色で、現在の免許証の状態を確認できます。帯色には「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の3種類があります。

それぞれの色の詳細について説明していきます。

初めて運転免許証を交付される時の帯色はグリーンです。3年間はグリーンの帯色ですが、年齢条件をクリアし上位の免許証を取得した場合にはブルーの帯色となります。

グリーンの帯色から初回の免許証更新でブルーの帯色となります。有効期間は3年です。

なお、ブルーの免許証で軽微な違反を1回だけ行った場合には、次の免許証更新時にはブルーの帯色の一般運転者となり、有効期間は5年です。ブルーの帯色で1番多いのは、この一般運転者となります。

また、軽微な違反を重ねたり、重度な違反を犯したりした場合は、違反運転者となります。運転免許証更新時の講習は、一般運転者は1時間、初回更新と違反運転者は2時間の受講が必要です。

5年間、無事故無違反を継続してきた優良運転者はブルーの帯色からゴールドの帯色になります。有効期間は5年ですが、1回でも違反をしてしまうと次の免許証更新時にはブルーの帯色に戻ってしまいます。そのため、ゴールド免許証をお持ちの方は、さらに安全運転に努める必要があります。

ゴールド免許証は無事故無違反を継続した証であり、運転免許証の更新時には、時間と手間が掛からないように配慮がされています。

更新の手続きは最寄りの警察署でも可能で、更新にかかる費用も講習費用と合わせて3,000円です。

一部の警察署では免許証の即時発行ができず、別日となってしまいますが、手続きを行った警察署で受け取る事ができます。また、講習時間は30分で終わるので、免許センターに長時間いる必要がないので楽です。

無事故無違反の証として、SDカード(セーフティドライブ)を受け取れる事できます。

SDカードは、1年間無事故無違反を継続された方が受け取る事ができ、無事故無違反の年数によって5種類のSDカードがあります。

このSDカードを提示する事で加盟店や施設で割引や優待を受ける事ができます。SDカードの取扱い店や施設を訪れた際には、ぜひお得に活用してみてください。

任意保険のゴールド割引を受けるには、ゴールド免許証を継続している事が条件です。しかし、軽微な違反を一度でも行うと、次回の免許証更新時にはブルーの免許証となってしまいます。

なお、次回の免許証更新時にブルーの免許証になるまでの期間は、ゴールド割引を受ける事が可能です。ゴールド割引の適用期間については保険会社によって異なるため、保険を継続する際は確認しておきましょう。

また、最近ではインターネットから保険継続が可能な保険会社もあります。免許証の帯色も自己申告ですが、事故を起こし保険を使用する際に偽った申告を行った事が発覚すると、補償を受ける事ができなくなる可能性があります。そのため、加入時や継続時には現状を正しく申告しましょう。

ゴールド免許の割引は、保険契約の開始時点でゴールド免許じゃなくても、割引を受けられるケースがあります。

例えば、運転免許証の更新手続き期間と保険の開始日が重なっている場合です。運転免許証の更新手続き期間は誕生日の前後1カ月の2カ月間で、この期間内にゴールド免許を取得済み、または更新後にゴールド免許が交付される場合は割引を適用できます。

そのため、更新後にゴールドからブルーに切り替わる場合でも、次回の更新まで割引を継続できる可能性があります。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

ゴールド免許証を維持する為の安全運転対策とは?

ゴールド免許証を継続するために重要なのは、日々安全運転を心掛ける事です。

公道を走る際は交通ルールを守る事は当然ながら、歩行者や自転車など周りへの気配りも大切です。小さな子供は周りを見ずに急に車道へ飛び出してくる可能性もあるので、細心の注意が欠かせません。

運転中は常に周りの状況を把握し、いつも「かもしれない」と言う意識で運転する事が大切です。例えば「停車している車の陰から、人が飛び出してくるかもしれない」と意識する事で、自然とスピードをセーブする事ができます。

しかし、「車の陰から人が出てくる事は無い」と自分中心に考えているドライバーは、スピードを出しすぎていたり、もし人が飛び出した時にブレーキを踏むのが遅れたりしてしまいます。

「かもしれない運転」はどのような場面でも使えるため、安全運転のために、常に心掛けておきましょう。

交通違反とは?違反項目は様々ある

教習所で習った交通ルールを徹底的に遵守していれば違反にはなりませんが、実際の交通事情を考えると、ルールを守っていても危険な場面に遭遇する可能性があるのは確かです。

交通の流れを妨げないよう流れに乗る事が安全である一方で、スピードの出しすぎや自分中心の運転は周りの車や人を巻き込むリスクが上がり、大変危険な行為です。

交通ルールの遵守は、警察が抜き打ちで取締りを行っています。取締りの場所としては、速度の出る場所や過去に事故が多発している場所など、危険度が高く事故が起きやすい場所で行われている事が多いです。

交通違反には一旦停止など軽微なものから、飲酒運転や酒気帯び運転など重篤なものまで様々あります。重大な事故を起こす確率が高い違反ほど処罰は重く、違反点数も一発免停や取消しに加え、行政処分の対象となります。

違反を行えば、違反点数が累積していきます。持ち点数が減っていく訳ではありません。スタートラインは0点であり、0点を続けて行く事が安全運転の証でもあります。

違反点数の累積が6点になると免許停止(免停)です。免許停止になると行政処分扱いとなり、決められた期間内は車を運転する事ができません。

違反をしても安全運転を心掛け、1年間無事故無違反を継続すれば累積点数はリセットされ0点に戻ります。

さらに2年間無事故無違反を続けた後に軽微な違反を犯してしまった場合には、「3ヶ月ルール」が適用されます。これは、違反をしても3ヶ月後に累積点数がリセットされるシステムです。

しかし、違反を繰り返して累積点数が15点となった場合には免許証取消となり免許証は没収され、一定期間後に免許を取り直す必要があります。

このような事にならないためにも、車を運転する際には安全運転を心掛ける事が必要です。

無保険とは、自賠責保険に加入していない車の事です。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法により加入する事が義務付けられており、加入していない車を運転すると罰則が与えられます。

任意保険に加入していない場合も無保険と呼ばれますが、任意であるため、未加入でも法律で罰せられる事はありません。

次に車検についても確認しましょう。

車には、乗り続けられる有効期間があります。有効期間は自動車検査証(車検証)に記載があり、乗用車の場合は新車登録後は3年、それ以降の継続は2年です。

車の点検などで利用した事のあるお店があれば、車検の満了前に連絡をもらえる事がほとんどです。しかし、車を人から譲り受けた場合や購入しただけでその後お店との関わりが無い場合には、自分で車検の満了期間を覚えておいたほうが良いでしょう。

車検の有効期間を知らずに乗り続けると、罰則の対象となります。これが無車検です。

無車検の場合は同時に自賠責保険の有効期間も切れている可能性があるので注意しましょう。

交通違反をすると、ゴールド免許は次の免許証更新時にブルーの免許証へ変わってしまいます。

再度ゴールド免許証に戻すには、5年間無事故無違反を続ける必要があります。そのため、地道に安全運転を続ける事が必要です。

自己中心的な運転では、自分だけではなく周囲を危険に巻き込んでしまう可能性が高まります。運転中に感情的になったとしても気持ちを落ち着かせ、いつも冷静に運転しましょう。

自動車製造メーカーは、道路運送車両法の保安基準に適合させた車を新車として販売しています。車を購入してからも、一定期間内に必ず車検があるため、保安基準に適合していない車に乗る事はできません。

道路運送車両法の保安基準とは、公道を安全に走るための法律であり、使用者も整備業者も車に携わる全ての人に関係があります。

例えば、ブレーキランプやナンバー灯の球切れでも、保安基準から逸脱しており、整備不良とみなされるため違反切符を切られます。

安全運転に徹する事だけではなく、自分の乗る車が安全な状態なのかどうかも大切です。そのため、定期的に自動車修理工場や自動車ディーラーで点検を受ける事をおすすめします。

日常点検は運転者の義務

使用する車に対して、運転前に点検を行う事が義務化されました。それが日常点検です。

日常点検の項目は15項目あり、エンジンルームで5項目、車の外周で4項目、運転席に座って6項目です。

・ブレーキ液の量

・エンジンオイルの量

・冷却水の量

・バッテリー液の量

・ウォッシャー液の量

・ランプ類の点灯及び点滅

・タイヤの外観(亀裂や損傷など)

・タイヤの空気圧

・タイヤの溝

・エンジンの掛かり具合や異音

・エンジンのアイドリングや加速状態

・ウィンドウォッシャーの噴霧状態

・ワイパーの拭き取り状態

・ブレーキの踏み代と効き具合

・駐車ブレーキの引き代や踏み代

以上で15項目になります。

車の知識や整備の経験がある方であれば実施できる項目ですが、全ての運転者が点検を実施する事は難しいでしょう。その場合は、修理工場やガソリンスタンドでも代わりに点検をしてくれます。

長距離を運転した後などには、点検しておく事をおすすめします。

定期点検整備は、1年に1回の点検が義務付けられており、車に悪い箇所が無いかを確認する事が必要です。

車検は新車で登録してから3年、その後の継続は2年ごとに受ける必要があります。車検については、点検整備をしていなくても検査で保安基準に適合していれば通ります。

しかし、点検整備を行わずに車検が通ってしまう事は、実は危険な事でもあるのです。

車で1番重要な事は「止まれる事」です。1トン以上もある車がスピードを出してブレーキを踏んでもが効かない状態は、危険以外の何物でもありません。

ブレーキが効かなければ、他人を巻き込む事故に発展する可能性もあります。そのため、車検時には「24ヶ月点検」の項目に沿って、ブレーキやエンジン、足まわりなどの点検を行います。必要に応じて修理や交換を行う事で、次の定期点検まで安心して乗る事ができるのです。

定期点検は義務ではありませんが、安全のためには必ず受けるようにしましょう。検査費用だけであれば費用も安く済みます。

点検を行い、早期に不具合の処置をしていれば、修理費用が高額になる事もありません。

車は機械製品であり、距離を乗れば消耗し時期が経てば経年劣化も起こります。定期点検を受けているからとはいえ、走行距離、運転の仕方、メンテナンスや保管状況によってトラブルにつながる可能性はゼロではありません。

万が一トラブルにより車が停止してしまった場合には、車を路肩に止め、停止表示を行いロードサービスを呼んでください。

ロードサービスには様々な種類があり、年間費を払い全国どこでも急行してくれるサービスや、任意保険にも付帯されています。

トラブルが発生した時のために、自分の保険にはロードサービスがついているのか確認しておくと安心です。

いつも使用する車の事は、運転者が一番良く分かっているでしょう。いつもと何か調子が違うなど違和感を感じた時が、修理工場で点検をしてもらうタイミングです。また、その違和感を放置しておくと大きなトラブルに発展する可能性もあるので、早めに点検をしてもらうようにしましょう。

そのほかの割引制度

自動車保険のゴールド免許割引以外にも、自動車保険にはさまざまな割引制度が用意されています。自動車保険の契約や見直しを行う際は、以下の割引制度を検討しましょう。

ただし、保険会社によって実施している割引制度は異なるため、検討中の保険会社の条件を満たしているか事前にご確認ください。

新車割引とは、保険契約を結ぶ車が新車の場合に適用される制度です。割引率は保険会社によりますが、数%〜10%以上の割引が期待できます。割引率は保険料全体に同一の割合が適用されるわけではなく、補償内容や等級によって異なる割引率が適用されます。そのため、自身の割引率は加入状況次第です。

割引における「新車」の範囲ですが、一般的には初度登録から49カ月以内の車です。そのため、中古車の購入でも上記の条件を満たせば、新車割引が適用されます。ただし、新車の定義を保険会社が独自に定めている場合もあるためご注意ください。

新車割引の適用期間は、最大で5年です。初度登録年月と保険の契約タイミングによって期間は異なるため、気になる方は検討している保険会社へ連絡しましょう。

ノンフリート多数割引とは、同一の保険会社で複数台の車の契約を結ぶ際に適用される割引です。多くの保険会社では2台・3〜5台・6台以上ごとで割引率を区切っており、台数が多いほど高い割引率が適用されます。

なお、保険会社ごとで定める条件をクリアすれば、ほかの保険会社や途中の増車にも適用可能です。また、本割引は配偶者や同居中の家族が契約する場合も含まれます。保険会社によっては条件が細かく定められているため、事前に内容を確認しておきましょう。

福祉車両割引とは、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用物品及びその修理」の規定を満たす車両に割引が適用される制度です。適用の条件は、車検証に「身体障害者輸送車」あるいは「車いす移動車」と記載されていることです。

障害者や高齢者が利用する福祉車両には、特別な割引が用意されています。これには、車いすの搭載や特殊な運転装置が取り付けられた車両が含まれ、保険会社はこれらの車両の特性を考慮し、割引を提供しています。

福祉車両割引の割引率は、保険料全体から3%です。ただし、後述するエコカー割引と併用はできない点にご注意ください。また、福祉車両割引とエコカー割引両方の条件を満たす場合は、福祉車両割引が優先されます。

福祉車両を利用する際は、この割引制度を活用することで維持費の負担を軽減できでしょう。

複数所有新規割引とは、2台目以降の車を所有する場合に一定の条件を満たせば割引が適用される制度です。本割引を適用する主な条件は、以下の通りです。

- 2台目の車にほかに保険契約がないこと

- 契約者は本人・配偶者・同居中の家族であること

- 1台目の自動車保険における等級が11等級以上であること

- 自家用車であること

- 2台目の保険開始日が1台目の保険契約期間中であること

保険会社によって条件は異なる場合があります。気になる方は、検討中の保険会社に問い合わせるとよいでしょう。なお、既に契約している保険会社は2台目と別の会社でも問題ありません。割合率は最大で38%です。

運転性向割引(運転特性割引)とは、ドライバーの運転傾向を評価し、安全運転をしていると判断される場合に割引が適用される制度です。具体的には、一定期間における急ブレーキや急加速、速度超過の発生頻度に応じて、割引率が変動します。

適用するには、ドライブレコーダーや車に搭載されたカメラやセンサーを通じて、運転データを取得できる状況でなければなりません。また、過去の運転状況は100満点のスコアで評価され、ある程度高いスコアを獲得しないと割引が適用されない点にご注意ください。

エコカー割引とは、契約の車が自家用車かつ、環境性能の高い車種の場合に割引が適用される制度です。ここでいう環境性能の高い車種とは、主に以下が挙げられます。

- ハイブリッド車

- プラグインハイブリッド車

- 燃料電池車

- 電気自動車

また、上記の条件に加えて、初度登録(初度検査も含む)から13カ月以内に保険開始日を設定しなければなりません。割引率は3%です。

「ASV(Advanced Safety Vehicle)割引」とは、契約車両に衝突被害軽減ブレーキが搭載されている場合に9%の割引が適用される制度です。適用条件は、本機能を装備した車かつ、保険開始日が契約車両の発売年度から3年経過した年の12月末以内であることです。つまり、およそ3年以内に発売した車で衝突被害軽減ブレーキが搭載されていれば問題ありません。

衝突被害軽減ブレーキとは、車の搭載されたカメラやレーダーが先行車との接近を検知し、ブレーキの警告や補助操作を行う予防安全装備です。本機能が搭載された車を運転することで、運転手の不注意や前方車両の急ブレーキで車両同士が衝突する確率を減らせます。

近年の車には衝突被害軽減ブレーキを始めとした予防安全装備が標準搭載されているため、本割引を適用できる可能性は高いでしょう。気になる方は、車のカタログや装備表に衝突被害軽減ブレーキまたはAEBの記載がないかご確認ください。

Web証券割引とは、紙の証券ではなくWeb上で契約内容を確認できる「Web証券」を利用することで、保険料が割引される制度です。書類の郵送や印刷にかかるコストを削減できるため、保険会社はその分を割引として提供しています。割引額は月々数十年程度と高くありませんが、とくに手間がかかることもないため利用するとよいでしょう。

1日自動車保険無事故割引とは、1日自動車保険(ちょいのり自動車保険)の利用において、保険期間中に事故を起こさなかった場合に適用される割引です。主に、友人や同僚など家族以外の車を運転する場合が該当します。

1日自動車保険は料金が割高なため、本割引が適用されることで負担額を軽減できます。ただし、レンタカーやカーシェアリング、社用車は1日自動車保険の対象外である点にご注意ください。

また、他人の車を運転する際の補償は、1日自動車保険に契約しなくても「他車運転特約」の付帯でカバー可能です。車を借りる機会が多い方は、料金が割高な1日自動車保険より他車運転特約を付帯したほうがよいでしょう。