車に乗る場合に欠かせない任意保険の料金はどのように決まるのでしょうか。転ばぬ先の杖として必須ではあるものの、ランニングコストとして負担を下げたい項目の一つです。

お得に任意保険に加入し続けたい人に向けて、この記事では料金設定に関係する「ノンフリート等級」が、どのようなものなのか詳しく解説します。また、等級を上げるポイントも紹介するため、参考にしてみてください。

自動車保険のノンフリート等級とはどんなもの?

ノンフリート等級とは、保険料の算定に関係する要素の一つです。詳しくは後述しますが、等級が様々な条件によって上下することで、保険料は増減します。

等級を設定している主な目的は、契約者同士における公平性を担保させるためです。過去に事故を起こしたようなリスクの高い人には保険料を高めにして安全運転を心がけてもらい、事故を起こしたことがない人には保険料が低めになるように設定しています。

リスクに応じて費用負担を公平にすることで健全な運営が行われています。

ノンフリート等級とは?

ノンフリート等級とは、契約車両が9台以下の場合に適用される等級制度です。

等級は1等級~20等級まであり、契約年の事故歴に応じて翌年の等級を上下させています。等級が上がれば保険料の割引率が高くなり、等級が下がれば割引率が低くなります。

初めて任意保険を契約する場合、まずは6等級もしくは7等級から始まることが一般的です。1年の単年契約であれば1年間で1等級ずつ上がっていきます。3年などの複数年契約であれば、3年で3等級上がるなど、契約内容によって上下する等級は変わる点がポイントです。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

ノンフリート等級が上がる条件

どのような条件のもとノンフリート等級は上がるのでしょうか。

第一条件は、契約期間中を無事故で乗り切ることです。事故を起こさなければ翌年には1等級上の等級で契約を継続できます。6等級であれば7等級へ、7等級であれば8等級へランクアップします。

ただし、20等級は最高ランクであるため、無事故であったとしても等級は変わりません。

等級によっては割引率が変わらない場合もありますが、事故を起こしてしまえば翌年には3等級もダウンするため、割引率に関係なく安全運転を心がけましょう。

ノンフリート等級が下がる条件

ここからは、ノンフリート等級が下がる条件について紹介します。

等級が下がれば割引率が下がります。5等級までは割引率が適用されるものの、4等級以下になれば割増率が適用されるため注意しなければなりません。

事故を起こせばその分ペナルティが課される仕組みになっています。事故によって下がる等級数が異なるため、どのような事故に注意したら良いかも含めてチェックしましょう。

等級が下がる事故の種類は「1等級下がる事故」と「3等級下がる事故」の2つに大別されます。

1等級下がる事故は、自分が原因かどうかは特に関係ありません。「偶発的に発生した事故」が対象です。

例えば、盗難やいたずらにあった場合や台風をはじめとした天災に見舞われた場合が当てはまります。これらの事故によって受けた損害に対して保険を使った場合において、翌年の等級が1等級ランクダウンします。

ただし、1事故に対して1等級が下がるため、複数の事故に対してそれぞれ保険を使うと、使った回数の分だけ等級が下がる点に注意しましょう。

3等級下がる事故は、対人賠償保険や対物賠償保険、車両保険を使うような大きな事故が該当します。例えば、以下のような事故が該当します。

②契約している車で自動車や物を壊してしまった

③契約している車を建物などにぶつけてしまった

①の例が対人賠償保険の対象です。②の例に対物賠償保険が適用されます。③の例が車両保険が対象です。

いずれかの事故を起こしてしまうと大幅な等級ダウンに該当してしまうため、常日頃から安全運転を心がけましょう。

等級が下がらない事故もある

これまで紹介した事故は等級が下がるものばかりでしたが、事故によって保険を使っても等級が変わらないケースもあります。例えば、次のようなケースが該当します。

②自転車を運転している際に歩行者と接触してしまった

①の場合、搭乗者傷害保険金が支払われるようなケースです。②の場合であれば、自転車事故補償特約金が支払われるようなケースであり、これらは等級の上下に影響するような事故としてカウントされません。

とはいえ、自分が原因による事故によって車が故障したことが原因である場合、例えば、建造物にぶつけて走行不能になったようなケースにおいては等級が下がります。そのような場合においては、ロードアシスタントを使うことが等級に影響しているのではなく、その他の事故が原因であることがほとんどです。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

ノンフリート等級の割引率とは?

無事故を続けていけば等級が上がり、級数に応じた割引を受けられます。等級が高ければ高いほど保険料の割引率も高くなるため、事故を起こさない心がけはランニングコストの削減を考えても重要なポイントです。

また、割引率は各保険会社によっても異なっているケースがあるようです。多くの保険会社では、割引率を「自動車保険参考純率」をベースに考えています。このパーセンテージは損害保険料率算出機構が算出しており、等級に応じた目安として参考にされています。

同じ等級であっても事故の有無によって割合は異なっているため、より良い条件で継続するためには事故を起こさない心がけが重要です。

ノンフリート等級を上げるポイント

事故にあわない、起こさないためにも自分でできることにどのようなものがあるのでしょうか。

なくてはならない任意保険ではあるものの、月々の支払いはできる限り抑えたいと考えている人は少なくないでしょう。

ここでは、ノンフリート等級を上げるために取り組むべきポイントを4つ紹介します。意識するだけで変わることや上手な契約方法など、バリエーションに富んでいるため、ぜひ参考にしてみてください。

1つ目のポイントは安全運転を心がけることです。

よそ見や不注意など、ほんの少しの気のゆるみや意識の散漫で事故は簡単に起こります。事故を起こしてしまい、保険を使うと必然的に等級は下がるため、事故を避けることが等級アップのカギになるでしょう。

また、車の先進機能に頼ることも重要です。年々安全性能は向上しており、事故防止機能も豊富に装備されています。

車を買い替えるタイミングでは、最新の安全装置が搭載している車を検討してみると良いでしょう。また、後付けできる装備があれば積極的に活用することも重要です。

2つ目のポイントは保険の使い時を見極めることです。

保険を使う場合、多くは車の修理費に充てられています。修理内容は軽微なものから大掛かりなものまで様々ですが、修理費が保険料の増額分を上回るかどうかが見極めるポイントです。修理費用と増額した保険料の差額を比較した上で保険を使うべきか検討しましょう。

また、事故の内容においても保険を使うか考えなければなりません。3等級ダウンの事故を起こした場合、元の等級に戻るまで最低3年間を要します。さらに事故ありの割引率が適用されるため、元の割引率に戻れない可能性もあります。

費用が少額であれば、自腹で支払った方が全体的な負担額が少なくなるかもしれません。

3つ目のポイントは「複数所有新規割引」を活用することです。

保険会社によっては、2台目以上の車を所有する場合、セカンドカー割引が適用されます。通常、新規契約を結ぶ場合は6等級からスタートしますが、この割引が適用されれば2台目は7等級から契約を開始できます。そのため、1等級分割引率が高くなり、保険料が安くなる点がメリットです。

しかし、契約するためにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。以下の条件を満たしているか確かめてから契約しましょう。

- 1台目の等級は11等級以上であること

- 自家用8種(自家用普通乗用車、小型乗用車など)であること

- 2台目が他社含め新規契約であること

- 被保険者や車両所有車の条件を満たしていること

4つ目のポイントは等級を家族で引き継ぐことです。

等級は条件を満たしている親族であれば引き継がれるため、引き継ぐ相手の年齢が若ければ大きなメリットを享受できます。引き継ぐための条件として、同居している親の等級を子どもが引き継ぐ場合が挙げられます。

このような場合においては、親は新しく保険に加入しなおさなければならないものの、運転者年齢条件特約を高く設定するなど、割引率の高い条件で契約可能です。そのため、若い年齢の契約者がより良い条件で任意保険に加入できます。

等級を維持するためにできること

等級を上げることで高い割引率が適用されますが、保険の更新タイミングや車を手放すときなど、なにも対策しなければそれまでの等級を失いかねません。もし、未対策のまま手続きを進めてしまうと、また6等級や7等級から契約しなおさなければならないため、無事故による恩恵が受けられなくなるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、ここでは等級を維持するためにできることを紹介します。

保険会社を変更するために保険を解約する際は注意しましょう。

もし、様々な理由から他の保険会社への乗り換えを検討する場合、保険期間中に解約して乗換えるよりも、満期のタイミングで乗換えることをおすすめします。

満期に至らずに乗換えてしまうと、等級が早く下がったり、上がりにくくなったりする可能性があるためです。例えば、15等級での契約期間中に解約して乗換えると、乗り換え後の等級も15等級のまま続いていきます。しかし、満期を迎えると次の契約は一つランクアップした16等級でスタートするため、1年間の差が生まれます。

このように、タイミングによって更新時期が変わる点を意識して契約しなおすことが重要です。

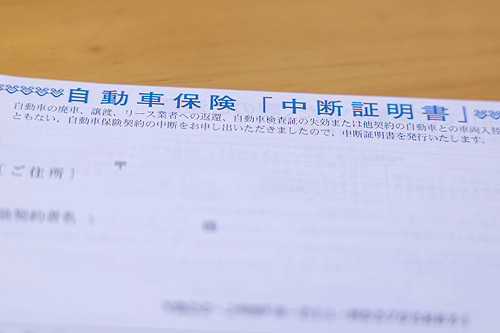

車を手放し、しばらく車に乗らない場合は「中断証明書」を発行してもらいましょう。この証明書があれば、また車に乗り始めるときに等級を維持できます。

車を手放す理由は人によって様々です。しばらく車に乗らない期間があれば、自動車保険は不要かもしれません。しかし、長い期間をかけて上げてきた等級を解約によって手放すことに抵抗を感じる方は少なくありません。そこで、中断制度を活用し、等級の維持に努めましょう。

中断制度を活用するためには、以下の条件を満たしていれば証明書を発行することができます。

- 等級が7等級以上であること

- 手放す理由が海外渡航や国内での車両廃車であること

再開する場合は、元の保険会社を選ぶ必要はなく、他社でも構いません。とはいえ、再開時にも一定の条件はあるため、事前に条件を満たしているか確かめましょう。

例えば、11等級の時点で3等級ダウンの事故を起こしてしまい8等級まで下がると、3年間無事故であれば3等級アップします。事故あり係数適用期間も0年になるため、無事故における割引率が適用される仕組みです。

ノンフリート等級の調べ方

ここまでノンフリート等級にまつわるポイントを詳しく紹介しました。そのため、現在の自分の等級はいくつで、翌年の等級はどうなるのか確かめたい人も少なくないでしょう。

とはいえ、どのようにして自分の等級は確かめられるのでしょうか。ここからは、契約している任意保険におけるノンフリート等級の調べ方について説明します。

現在の等級は保険証券を調べれば確かめられます。保険証券は契約の成立を証明する重要な書類です。契約に関する手続きが完了した後に交付されます。

契約内容が詳細に記載されている書類であるため、ノンフリート等級以外にも保険料や契約期間、特約の内容など様々な情報を確かめられます。

証券があれば、電話やインターネットを介して問い合わせなくても調べられるため、適切に保管しておくことが重要です。最近では電子で提供されるケースも多いため、保管場所には注意しましょう。乱雑に取り扱っていると探すのに苦労します。

保険会社が提供しているWebの契約者専用ページを利用することで等級は調べられます。ネット環境さえあれば、24時間365日いつでも好きなタイミングでアクセスできるため便利な手段の一つと言えるでしょう。保険証券が手元になくても確かめられるツールです。

ただし、専用ページへログインするためのアカウントやパスワードを適切に管理しておかなければなりません。記憶しておくことが難しければメモに記しておくことも有効ですが、その場合は紛失しないように注意しましょう。

また、ペーパーレスの流れによって、紙の証書を発行していない保険会社も見受けられます。紙媒体を発行しない代わりに割引特典を設けている会社もあるようです。

証券が手元になく、契約者専用ページにアクセスできない場合は、保険会社や代理店に直接電話してみると良いでしょう。スムーズに契約内容を調べてもらうためにも、問い合わせ前に所有者の登録番号などを準備しておくのがおすすめです。

また、電話であれば等級以外にも契約内容や料金について気軽に問い合わせたり、依頼したりできます。とはいえ、営業時間内に問い合わせる必要があります。さらに、他の対応中で返答に時間を要する場合も少なくないため、時間に余裕をもって確かめましょう。