車両を10台以上保有している法人などが自動車保険に加入する場合、フリート契約になります。

このフリート契約は、一般家庭が自動車保険に加入する際に適用されるノンフリート契約とは条件が異なります。

異なる点の一つが、保険料の算出方法です。フリート契約にはノンフリート契約のように等級制度がありません。

フリート契約の場合、いくつかの要素をベースにして保険料を算出します。その中の一つに今回紹介するメリット率があります。

自動車保険のメリット率とは何か

自動車保険のフリート契約では、メリット率によって保険料が決まります。メリット率が大きくなると割引率が高くなり、保険料がお得になるのです。

ここからは、そもそもメリット率とはどのようなものなのか詳しく説明していきます。

損害率の良好な契約者が対象の割引

メリット率とは、損害率が良好な契約者に対して適用される割引率のことです。

損害率とは、事故などで支払われた保険金額をこれまで支払ってきた保険料で割って、パーセンテージ化したものです。

メリット率は、新しい割引率を決定する料率審査日の6か月前に、過去1年間の損害率をベースにして算出します。算出された損害率をメリット率に当てはめて、割引率を決めます。

割引率はかなり広範囲にわたります。最低5%~で、5%刻みとなっており、最大で70~80%も適用されます。

また、フリート契約は契約者単位で加入するため、このメリット率は保有するすべての自動車に対して適用されます。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

フリート契約の保険料の計算方法

フリート契約の保険料を算出する計算式は以下になります。

基本保険料は、用途、車種、補償内容、付保種目などをベースにして決定されます。そこに個別の契約者の状況で、割引や割増率がかけられて保険料を出します。

割引や割増になるかは、それまでの保険金の支払い実績や前年度の割増引率を参考にします。事故を起こしていなければメリット率が適用されますし、事故を何度も起こした場合には逆にデメリット率が適用されてしまいます。

メリット率が高ければ保険料の節約になる

もし無事故を続けて優良契約者であると認められれば、適用されるメリット率も高くなります。メリット率が高くなれば、割引率も大きくなって保険料もお得になります。

メリット率によっては、70%以上の割引率が適用されることもあります。この割引率はノンフリート契約よりも高いです。

ノンフリートの場合、1~20等級に分類され、最高等級の20等級でも適用される割引率は63%となります。

一方フリート契約の場合、最大80%の割引率が適用されます。そうなると従来の保険料が1/5になるため、かなりお得になることが分かるでしょう。

自動車保険のメリット率を構成する要素について

フリート契約の場合、メリット率が高いほど保険料の割引も大きくなります。メリット率がどのように算出されるのか、気になる方もいるでしょう。

メリット率を構成する要素は「総契約台数・損害率・前年度のメリット率」の3つです。それぞれどのようなものなのか、ここで詳しく見ていきます。

メリット率を決める要素の一つが、総契約台数です。

これは、自動車保険に加入している車の台数のことで、契約者が所有し自ら使用する車両が対象です。

総契約台数が大きければ大きいほど、メリット率が高くなって保険料もお得になります。

損害率とは、これまでに事故などを起こして保険会社がどの程度保険金を支払ってきたかをベースにして算出される数値です。

具体的には、事故などで保険会社が支払った保険金を契約者がこれまでに支払ってきた保険料で割ってパーセンテージ化したものです。

これまで支払われた保険金が少なければ、損害率は低くなります。損害率が低くなると割引率が大きくなり、保険料が安くなる仕組みです。

この仕組みも、ノンフリート契約とは異なる点の一つです。ノンフリート契約の場合、事故を何回起こしたかで保険料が変わってきます。もし事故を起こして保険を使った場合、1~3等級ダウンして保険料が値上がりします。

フリート契約の場合、事故の回数ではなく保険金額が保険料を決める要素となります。

前年度のメリット率も翌年度の割引率を決める重要な要素の一つです。もし前年度のメリット率が高ければ、翌年度の割引率も大きくなって保険料がお得になります。

もしフリート契約で保険料を節約したいなら、無事故を続けることが重要になります。無事故を続ければメリット率が高くなり、保険料の割引率もどんどん大きくなります。

これまでノンフリート契約だったけれども、新たに車両を購入して保有台数が10台を超えた場合には、フリート契約に変更することになります。

ノンフリートからフリートに変更した場合、前年度のメリット率がありません。この場合、平均無事故率が前年度のメリット率代わりとして適用されます。

メリット率は3つの要素によって決められますが、その集計期間のことを「成績計算期間」といいます。

成績計算期間と保険の契約期間にはズレがありますので、注意してください。

例えば、契約期間が4月1日~翌年の3月31日だったと仮定します。成績計算期間は契約開始の6か月後からスタートします。つまり、この場合の成績計算期間は10月1日~翌年の9月30日までです。

成績計算期間における損害率をベースにして、翌年度のメリット率が決定されます。ズレがあるために、無事故だったのに翌年度の保険料に反映されていないといった事態が起こりえますので、あらかじめ理解しておきましょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

自動車保険のメリット率を上げる方法について

フリート契約の場合、メリット率がどうかで翌年度の保険料の割引率が決まります。メリット率が高くなると、保険料がお得になるという仕組みです。

では、メリット率を上げるために自分達ができることは何なのでしょう?その方法について、ここでまとめました。

メリット率が上がると割引率が高くなり、最終的に保険料がお得になります。具体的にメリット率が50%と70%の場合で比較してみましょう。

フリート契約をしている事業者の年間保険料が、1,000万円だったとします。多数割引5%も含めた場合、メリット率50%だと保険料は450万円です。

これがメリット率70%だと、基本保険料は250万円になります。メリット率50%の時と比較して、200万円もコストを圧縮できます。

フリート契約は、10台以上保有している方を対象にした自動車保険です。台数の多い分もともと保険料が高いので、割引率のちょっとした差で年間の保険コストが大きく変わってきます。

メリット率を構成している3つの要素の中で、自分が努力して低くできるものは損害率です。

損害率は、事故などで支払われた保険金額を支払ってきた保険料で割って算出します。この損害率が低ければ、割引率も大きくなります。

そのためには、事故を起こさないようにして、支払われる保険金額を少なくしなければなりません。事故の削減、防止対策を進めることで保険金の支払額が少なくなり、保険料割引につなげられます。

事故を削減してメリット率が高くなれば、翌年度のメリット率にも反映されます。無事故に努めることで、どんどん保険料の割引率が高まっていくという好循環が働くということです。

企業で行える安全運転対策とは?

無事故を続けることで損害率が低くなり、メリット率も高まります。その結果、保険料の割引率も高くなるのがフリート契約の仕組みです。

無事故に努める方法は、いろいろとあります。保険料コストを圧縮するためにも、企業でできる対策はいろいろと講じてみましょう。

まずは、交通安全講習会の定期的な開催です。定期的にドライバーを集めて講習会を実施することで、安全運転への意識を高めるのもいいでしょう。

また、飲酒運転は事故リスクを大きく高めます。そこでアルコールチェッカーで飲酒運転防止に努めるのも一つの方法です。

さらには、車両管理システムや動態管理システムを導入するのもおすすめです。GPSを使ってドライバーの運転データを管理できます。ドライバーそれぞれの運転特性をつかむことで、個別に適した安全運転指導ができ、効果的な事故防止対策が行えます。

安全運転支援機能付きのドライブレコーダーを導入しよう!

損害率を低くする、安全運転をドライバーに徹底するにあたって、ドライブレコーダーを導入するのも一つの施策です。

ドライブレコーダーの中には、安全運転支援機能つきのものもあります。この安全運転支援機能とは具体的にどのようなものでしょう?

ここからは、ドライブレコーダーに搭載されることの多い安全運転支援機能について、いくつかピックアップして紹介します。

信号待ちの最中、他のことに気を取られてしまい、青信号になったのに発進が遅れてしまったという経験をしたことがある方もいるでしょう。

青信号になれば、後方のドライバーはアクセルを踏んで発進するでしょう。その時に自分の車両が動いていないと、追突事故になりかねません。

このような危険を回避するために、自分の前の車両が発進したことをドラレコが教えてくれます。警告音を発してくれるので、前方車両の発信を速やかに把握できます。

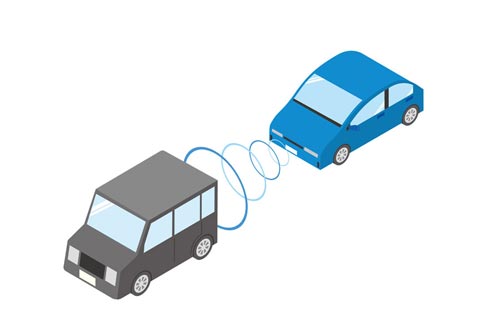

他にも、前方車両と急接近した時に警告してくれる機能が搭載されているドラレコもあります。常にある程度の車間距離を開けて運転できるので、追突事故のリスクを低くすることが可能です。

車線からはみ出すと、側方車線の車両と接触する危険性が増します。特に高速道路のような速度の出ている道の場合、ちょっとした接触でも大事故に発展するかもしれません。

このような、車線からはみ出した場合に警告してくれる運転支援機能がついているドラレコもあります。

車線からのはみ出しは、決して珍しいことではありません。特に長距離運転していると疲労が溜まり、注意力散漫になることもあるでしょう。また眠気を催して、きちんと車の挙動を安定させられなくなることもあります。そのため、運送業など長距離運転をすることの多いドライバーが在籍している企業には、おすすめの機能です。

走行車線からはみ出した時に警告音で知らせることができれば、悲惨な事故も回避できるでしょう。

交通事故の原因の一つに、速度の出しすぎが挙げられます。前方でアクシデントが起きていても、速度が出ているとすぐに対応できなくなります。まさに、車は急に止まれないということです。

今では速度の出しすぎをお知らせしてくれる機能が搭載されているドラレコも発売されています。

高速道路や幹線道路を走行している時には、ついオーバースピードになりがちです。このような道路を運転する場合には、速度超過をお知らせしてくれるドラレコを搭載すれば事故回避に役立つでしょう。

カーナビでも「速度超過を検知しました」のような音声案内機能がついているモデルもありますが、ドラレコのほうが警告音で知らせてくれるのでシンプルで分かりやすいでしょう。

安全運転管理者を設置しよう

車内の安全運転対策を徹底することで事故を減らして、自動車保険の保険料を安くするのは効果的です。

安全運転対策にはいろいろな方法が考えられますが、安全運転管理者を設置するのも一つの方法です。

ここからは、安全運転管理者とはどのような人のことか、詳しく説明していきます。

安全運転管理者とは、従業員が安全運転するためにさまざまな施策を講じる人のことです。主に運転者の適性の把握や、運行計画の作成などを担当します。

また、長距離運転や夜間運転をする場合、ドライバーが1人だと疲労が溜まって注意力散漫になる恐れがあります。その場合、交替運転者の配置などの対策を講じなければなりません。

ドライバーに対する安全運転の指示も、重要な仕事の一つです。具体的には点呼の実施や自動車の点検、飲酒者の有無に関する確認などを行います。

運転者の特性を把握して、必要に応じて指導を行うのも業務の一つです。必要に応じて、運転に関する技能や知識などに関する個別の指導を行うこともあります。

安全運転管理者には選任義務の条件がありますので、該当する事業所は注意が必要です。その条件とは、自家用自動車を5台以上使用している、もしくは乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所です。

フリート契約の事業所は10台以上車両を保有しているはずなので、設置義務に該当するでしょう。ちなみに自動二輪者は0.5台扱いになりますので、その部分は留意してください。

ただし、この条件に該当しているにもかかわらず、特別な手続きをしていない事業所もあるでしょう。もし選任義務があるのに選任していなかった場合、道路交通法違反の対象です。5万円以下の罰金となりますので、注意してください。

安全運転管理者は誰でもなれるわけではありません。いくつか条件があり、その条件を満たす必要があります。

まずは20歳以上であることです。加えて運転管理の実務経験を有していれば、安全運転管理者になることは可能です。

運転管理の実務経験はいくつか条件があります。まずは、自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験を有していることです。その他に2年間の実務経験と同等以上の能力を有する人という条件もあります。

また、自分たちで能力があると判断しただけでなれるものではなく、公安委員会が認定する必要があります。自動車運転代行業者の場合、会社に1名ではなく営業所ごとに選任が必要になるので注意しましょう。