車を運転するにあたって欠かせない自動車保険ですが、保険の内容によって運転者の範囲が決まっていることを把握して契約している人はあまり多くないのではないでしょうか。

もし、決められた人で運転していなければ、事故に遭った場合に補償が受けられない可能性があります。

この記事では、これから自動車保険の見直しを検討している方に向けて、運転者の設定範囲や設定時の注意点について紹介します。

この記事を読むことで、自分に合った保険を契約できる知識が身につくでしょう。

自動車保険における運転者の範囲と内容を知っておこう!

自動車保険は車を運転するにあたって欠かせない保険です。自賠責保険と違って任意保険であるため、加入は自由ではあるものの、事故など何かあったときに頼れる味方になってもらえます。

とはいえ、保険をかけていれば対象車を誰でも運転して良いわけではありません。設定している条件によっては、万が一の場合に補償の範囲外になってしまうためです。

そのような事態を避けるためにも、これから契約を検討している場合は運転者の範囲と内容を必ず理解しておきましょう。正しい知識を身に付ければ、最適な補償内容を選べます。

運転者限定特約とは?

運転者限定特約とは、保険をかけるにあたって補償対象となる運転者を限定する特約を指します。契約している車を運転する人を限定することで、事故が起こるリスクを減らし、保険料を割り引く仕組みです。

この仕組みには「本人限定特約」「本人・配偶者限定特約」「家族限定特約」の3種類が用意されており、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。ここでは、それぞれの詳細な内容について紹介します。

本人限定特約とは、保険証書に記名されている契約者本人のみを対象とする契約内容です。

契約している車の運転する者を最低限に設定する仕組みであるため、保険料が他の特約と比べて低く抑えられる点がメリットです。そのため、単身者や自分以外が車を運転しないような環境にいる人におすすめの特約といえるでしょう。

しかし、自分本人しか運転できないため、帰省してきた家族が一時的に運転する、といったことはできない点に注意しましょう。契約上、運転できる人間が自分以外いなくなる点はデメリットといえます。

本人・配偶者限定特約とは、本人限定特約の対象範囲に同居している配偶者もセットにできる仕組みです。

こちらも補償対象が限定されるため、保険料を安く抑えたい人にとっておすすめです。子どもが成人して巣立った家庭や、まだ運転できない年齢の子どもがいる家庭に適した契約内容といえるでしょう。

また、内縁の妻や夫など事実上の婚姻関係に該当し、同居していれば補償の対象に含まれます。一方で、彼女や彼氏であっても「同棲している状態」は対象に含まれません。

家族限定特約は、運転者を記名被保険者とその配偶者以外の家族も補償の対象に含まれる仕組みを指します。前述の2種類よりも補償対象者が増えているため保険料は高くなりますが、「限定無し」よりも料金は割り引かれているためお得な契約内容です。

これまで紹介した特約では「同居していること」が重要なポイントでした。しかし、この特約については別居していたとしても未婚の子どもであれば補償対象に含まれます。結婚して世帯から抜けていると対象に含まれません。

別居している家族も帰省したら車を運転する可能性があれば、おすすめの特約です。

とはいえ、中には内縁の相手や同性パートナーであっても配偶者として取り扱ってもらえる企業があるようです。最初から諦めずに確かめてみることが重要です。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

運転者限定特約により保証される運転手の範囲と保険料

前述の通り、運転者限定特約によって保証される運転手は限られます。例えば、契約を結ぼうとしている本人のみ、本人とその配偶者のみ、家族まで範囲を広げられる仕組みと3種類の選択肢が用意されています。これらの特約を設定することで補償範囲が限定されることから保険料を節約できるでしょう。

保証対象の運転手を限定しなければ不特定多数の事故リスクをカバーしなければならず、料金が高騰するリスクが高くなります。設定できる条件や料金は企業ごとによって異なるものの、必要な補償をお得に受けるためにも検討してみることが重要です。

運転者年齢条件特約とは?

運転者年齢条件特約とは、保証対象となる運転者の範囲を年齢によって限定する仕組みです。

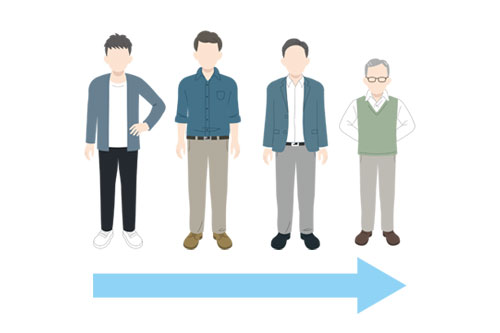

年齢が若い内、すなわち免許を取ったばかりの年齢は経験が少なく、事故に遭うリスクが高いと判断されます。年齢を重ねれば経験も増え、事故リスクは低減するでしょう。このように年齢によってリスクを評価し、保険料に反映させる仕組みを指します。

「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」などが用意されており、年齢が上がるにつれて料金は安くなります。もし、記名被保険者本人以外も運転者に指定する場合は、最も若い人の年齢に合わせて特約の年齢を選ばなければならない点に注意しましょう。

例えば、本人が32歳で配偶者が27歳の場合、26歳以上の補償を選ばなければならない、といった解釈になります。

より具体的な年齢条件と保険料について考えてみましょう。

運転者年齢条件は補償対象となる運転者の年齢から最も若い人の年齢を選びますが、同居していない家族は条件を適用されません。そのため、別居している子どもが20歳だったとしても、自分たちの年齢に合わせて年齢条件を設定すると良いでしょう。

例えば、家族限定特約かつ30歳以上補償を選べば、21歳以上補償と比較すると保険料は節約できます。

もし、これから保険内容の見直しを検討している人で「全年齢補償」を選ばれている場合、前述のような年齢補償への見直しがおすすめです。

自動車保険における運転者の範囲を変更するタイミング

これまで年齢と運転者の対象範囲を設定することで保険料を節約できることをお伝えしてきました。それでは、具体的にどのようなケースであれば契約内容を見直すと今よりお得な契約内容に変更できるのでしょうか。

ここでは、運転者の範囲を変更するタイミングとしておすすめの時期を4パターン紹介します。おすすめのタイミングに合致していれば、一度担当者に相談してみましょう。

家族も契約している車を運転する場合、最も年齢の若いメンバーが21歳を迎えたタイミングが見直しポイントです。

21歳以下の場合、「全年齢補償」を選ばなければならず、保険料が最も高額になっていました。しかし、誕生日を迎えたことで条件に合致すれば「21歳以上補償」へ変更可能です。

年齢条件の段階的には第二段階であり、まだまだ割高な保険料ではあるものの、変更前から数万円ほど節約できる可能性があります。

ただし、最も若いメンバーが同居している場合に限り、この変更は効果を発揮します。別居していれば年齢条件に該当しないため、そのような場合においては、記名被保険者本人の年齢などに合わせた方がお得になるでしょう。

20歳代の夫婦のような若い世帯の人が保険を契約している場合、どちらかが26歳を迎えれば保険の見直しを検討してみましょう。

例えば、25歳と26歳の夫婦の場合、25歳の方が最も若い年齢に該当するため、特約は「21歳以上補償」しか選べませんでした。しかし、26歳の誕生日を迎えればさらに一段階お得になる「26歳以上補償」を選択できるようになります。

こちらも保険料が数万円は変わる大きなチャンスです。速やかに特約内容を見直せば、不要な保険料を支払わなくて済むでしょう。

結婚して新しく同居するようになったり、同居する子どもが運転できるようになったりとライフステージによって運転者の人数は変動します。そのため、運転者の人数が増えたタイミングも保険を見直すベストタイミングです。

例えば、今まで「本人限定特約」であっても「本人・配偶者限定特約」に変更しなければならないケースもあるでしょう。子どもが運転するようになれば「家族限定」まで範囲を広げなければなりません。年齢条件も家族に合わせて引き下げるような状況も起こり得ます。

このような場合においては保険料の節約につながるケースはあまりありませんが、範囲を拡大せずに起きた事故によって発生する賠償リスクと比較すると安く保険をかけられるでしょう。

反対に運転する人が減ったタイミングも特約の見直しに最適です。

子どもが一人暮らしすることになり、自分の車を購入すれば今までのように共有することは無くなるでしょう。そのような場合においては、運転者の範囲を絞り、年齢条件も自分に合わせれば保険料を安くできます。

とはいえ、その後にまた運転者が増える可能性も少なくありません。ライフステージによって運転する人は増減するため、家族の状況に応じて柔軟に対応しましょう。

別居かどうかについては、生活拠点をどこに置いているかを重要視しています。例えば、大学生活のため他県で下宿しているような場合では、下宿先が実態のある生活拠点といって差し支えないでしょう。そのような場合においては、住民票は一緒であるため一見同居に見えますが、別居と判断される可能性は高くなります。

また、生活拠点として住民票の住所が正しいのかどうか、確かめる書類が必要な場合もあるため注意しましょう。

自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!

運転者の範囲を設定する際のポイント

運転者の範囲を適切に設定することでお得に保険へ加入できますが、おさえておくべきポイントはあるのでしょうか。

ここでは、保険料を安くするためのポイントと設定範囲における補償対象について詳しく紹介します。

運転者の年齢によって保険料は変わります。前述の通り、年齢に応じた運転技術の熟練度に応じて事故リスクを評価しているためです。

保険料が最も高額になるケースは年齢を問わない場合です。その後は21歳以上、26歳以上、35歳以上の順に保険料は割り引いていかれます。

そのため、年齢を重ねていくごとに条件を引き上げると保険料が安くなるだけでなく、割引率の適用前後で生じた差額が返金されます。

しかし、ライフステージによっては若い家族を保証対象に含めるため、逆に条件を引き下げるケースもあるでしょう。そのような場合においては、引き下げ前後の料金が異なるため、差額分を追加料金として支払わなければなりません。

運転する者の年齢条件を設定する場合、特約の保証は別居の親族や友人には適用されません。しかし、そのような対象者については運転者限定特約を付けなければ保証の対象に含まれます。

なぜならば、基本的な特約の契約方法として運転者限定特約を設定し、その後に対象に合わせた年齢条件特約を決めるため、別居の親族や友人が対象に含まれなくなるためです。

運転者を限定しなければ、誰でも契約車両を運転できるため、保証の心配はなくなるでしょう。しかし、運転する人を限定していない分、保険料は割高になる傾向にあります。

運転者の範囲を限定する際の注意点

運転者を限定する多くのメリットを紹介してきました。一方で限定することで注意しておかなければならないポイントもあります。

例えば、限定した対象範囲外の人が運転して事故に遭った場合は補償されない、といったデメリットです。これらのリスクを適切に知っておくことで、自分に合った保険選びの材料が増えるでしょう。

ここでは知っておくべき注意点について紹介します。

運転者を限定することは、すなわち保証の対象範囲を狭めることと同義です。結果として、対象に含まれていない人が事故を起こしてしまった場合、保険からの補償はありません。

そのため、他人の車や自転車を運転する際には、その車の補償内容を事前に確かめておいた方が良いでしょう。

例えば、運転者の限定はしていないものの、年齢条件を設定している場合、年齢特約における保証対象に含まれていれば起こしてしまった事故に対しても補償してもらえます。

一方で、同じ年齢条件であったとしても、本人限定特約を結んで入れば、保証対象から外れるため補償を受けられません。

運転する人を明確に定めているかどうかで万が一のときのリスクは大きく変わる点に注意しましょう。

前述のようなケースの場合、保証を受けられない可能性がありえます。しかし、他人の車を運転する際のリスクを軽減する方法もあるため安心してください。

他人の車の補償を受けられなくても、自分が契約している保険に「他車運転特約」がついていれば、補償を受けられます。

この特約は、他人の車を一時的に借りた際の事故を補償する特約です。急に他人の車に乗らなければならなくなった場合は、その車にかけられた補償範囲を確かめるだけでなく、自分の加入している保険についても確かめておくと良いでしょう。

一方で、他車運転特約も運転する人の範囲が定められています。もし、自分がこの特約の対象にも含まれていないのであれば、レンタカーを利用したり、一日限定で加入できる自動車保険やドライバー保険に加入したりすると良いでしょう。

年齢が条件を満たしたり、補償しなければならない運転者の人数が増減したりした場合、条件変更の手続きをした場合は、補償の開始日を必ずチェックしておきましょう。

条件変更の適用日は手続き当日の場合もあれば、翌日になる場合もあるためです。細かな違いかもしれませんが、保証が適用されていないタイミングにもかかわらず、事故が起こってしまえば補償を受けられない可能性が高くなります。

保険料がお得になるような条件変更ができたとしても、高額な賠償金を自腹で払ってしまえば変更した意味はありません。