車の歴史

更新日:2021.04.27 / 掲載日:2021.04.25

国産エンジン歴史絵巻 TOYOTA 1970~1980年代編3

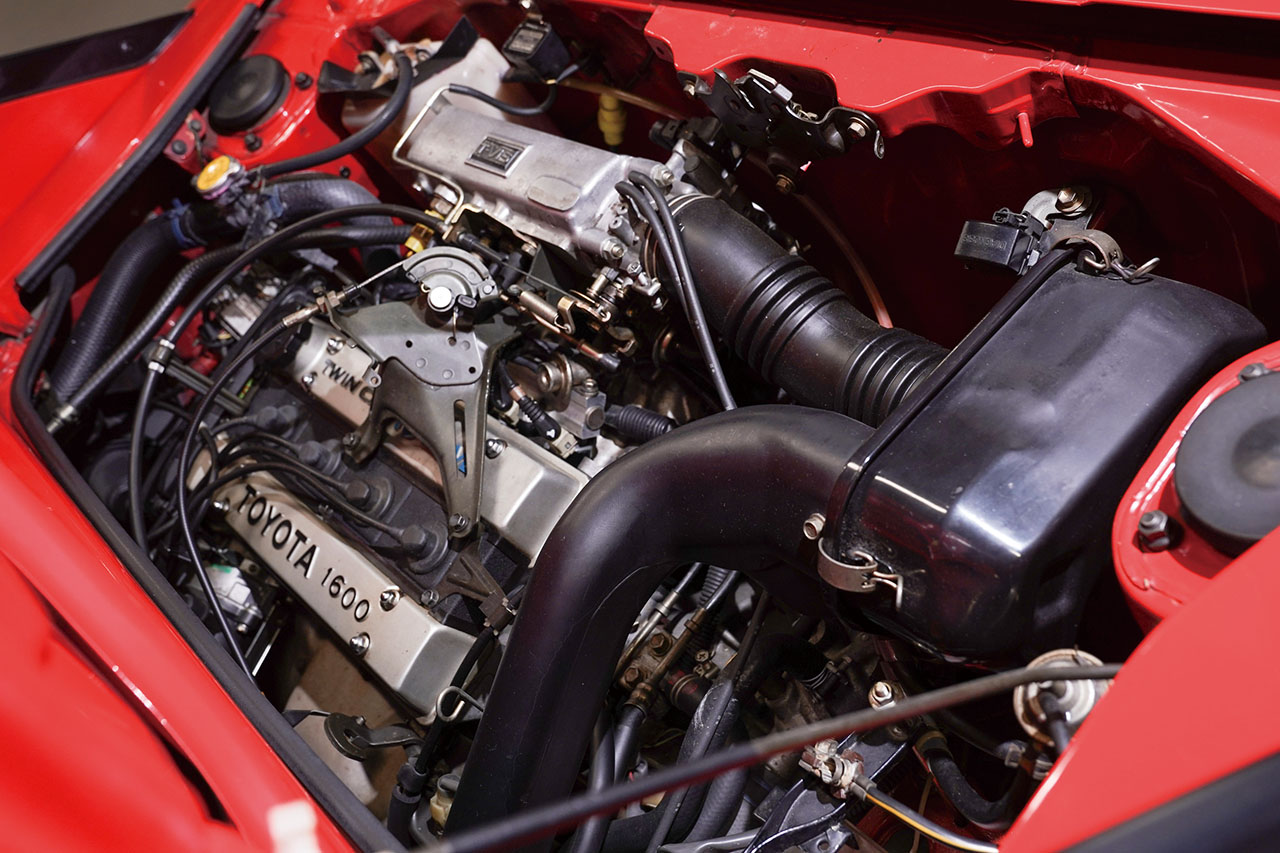

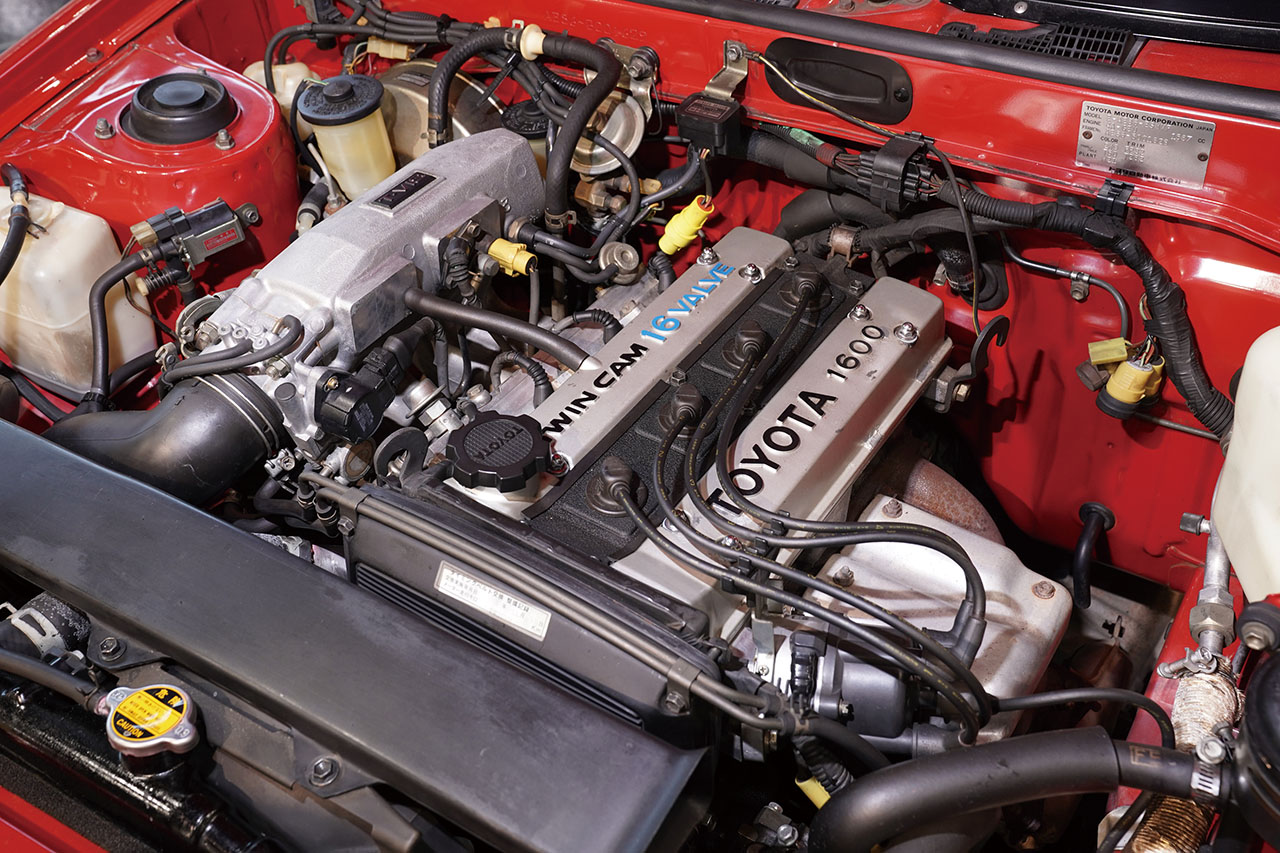

“ハチロク”に搭載される4A-GEUは、1587ccで130PS/6600rpm、15.2kg・m/5200rpmを発揮。

A型(製造開始年:1978年)

エンジン内部の特徴では、ツインカムの4バルブ化や、燃焼室形状に火花の伝播効率に優れるペントルーフ型を採用している。

初代MR2に搭載される4A-GELUは、運転席後方にエンジンを設置するミッドシップ構造に対応するため横置きに配置される。

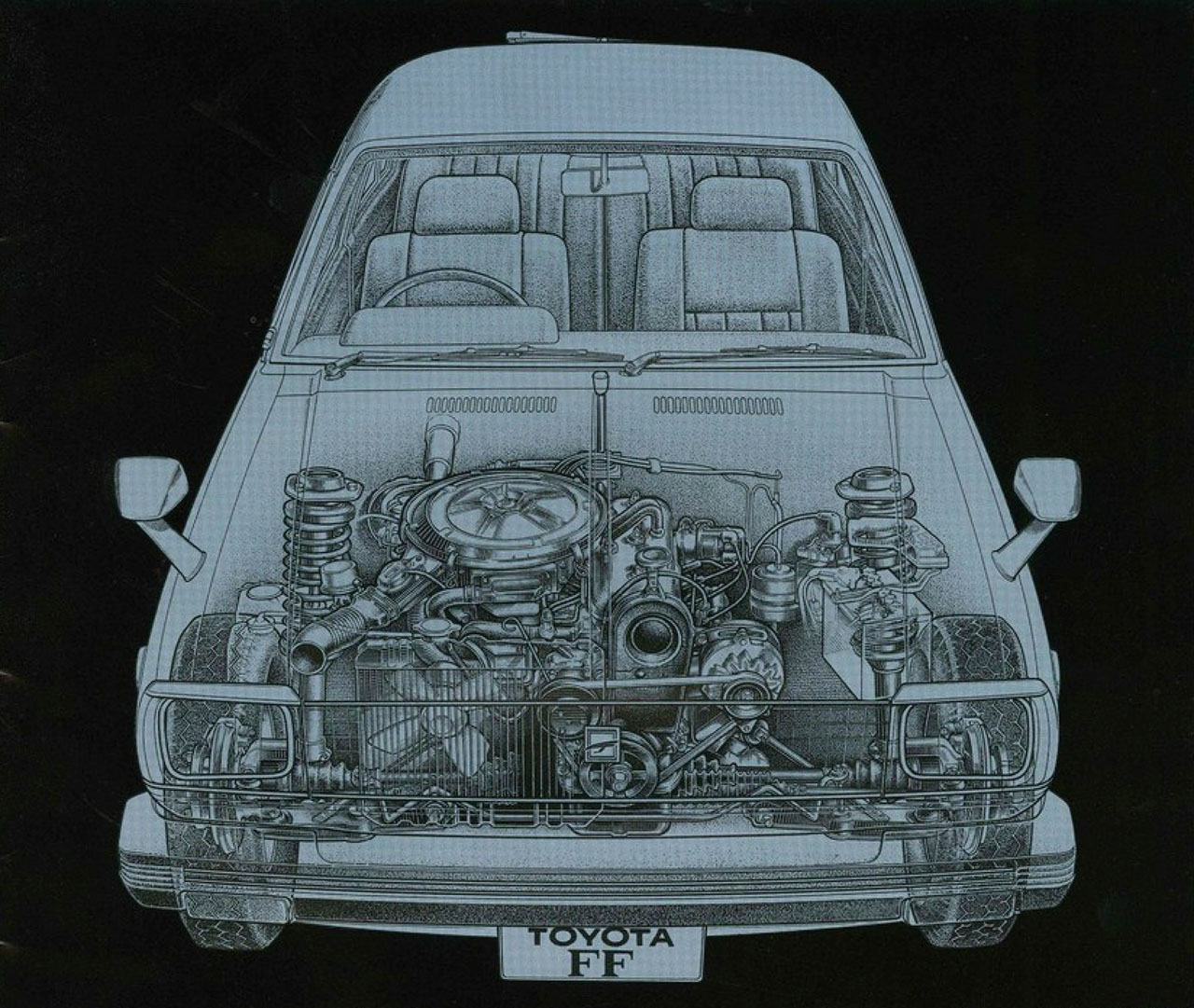

初代ターセルはFF駆動を採用しているが、搭載される1A-Uは縦置きに配置されていた。ちなみにA型が横置きになったのは1983年の5代目カローラ/スプリンターから。

高性能化時代の到来を告げる、パイオニアとしても有名

2代目となるA型エンジンは1978年に初代ターセルの登場に合わせて投入。自動車排出規制によりスペックダウンを迫られてしまったK型/T型の後継としての役割を持つ。1.5L級直4を中心にカローラ/スプリンターなどのコンパクトセダンに展開されている。

派生したバリエーションの中でも最も有名なのが、1983年に投入されたツインカム仕様の4A-G。中でもAE86レビン/トレノに搭載された4A-GEUと、初代MR2に搭載された4A-GELUは、トヨタ単独開発設計のDOHCとして人気が高いユニットだ。

L型(製造開始年:1977年)

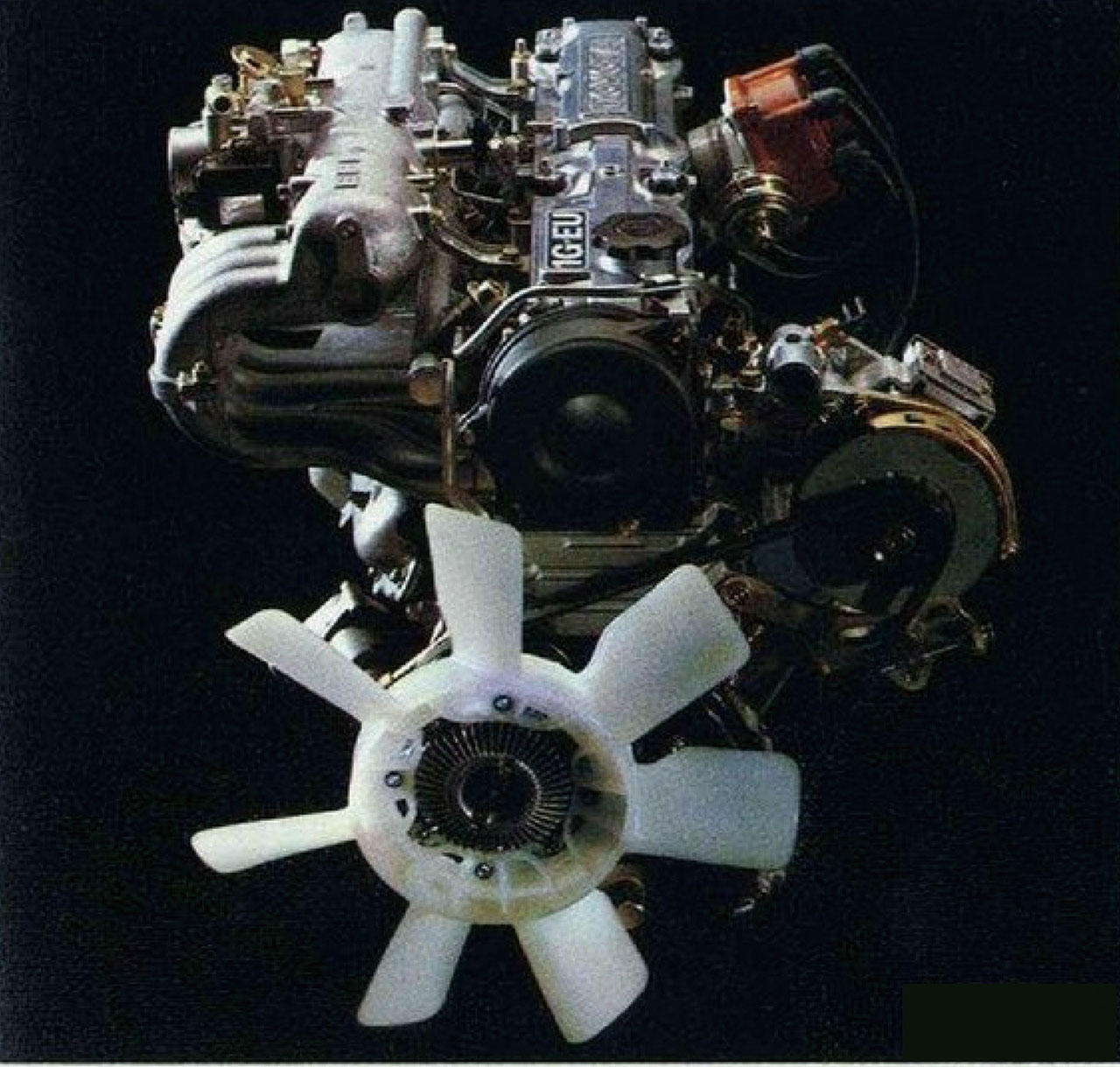

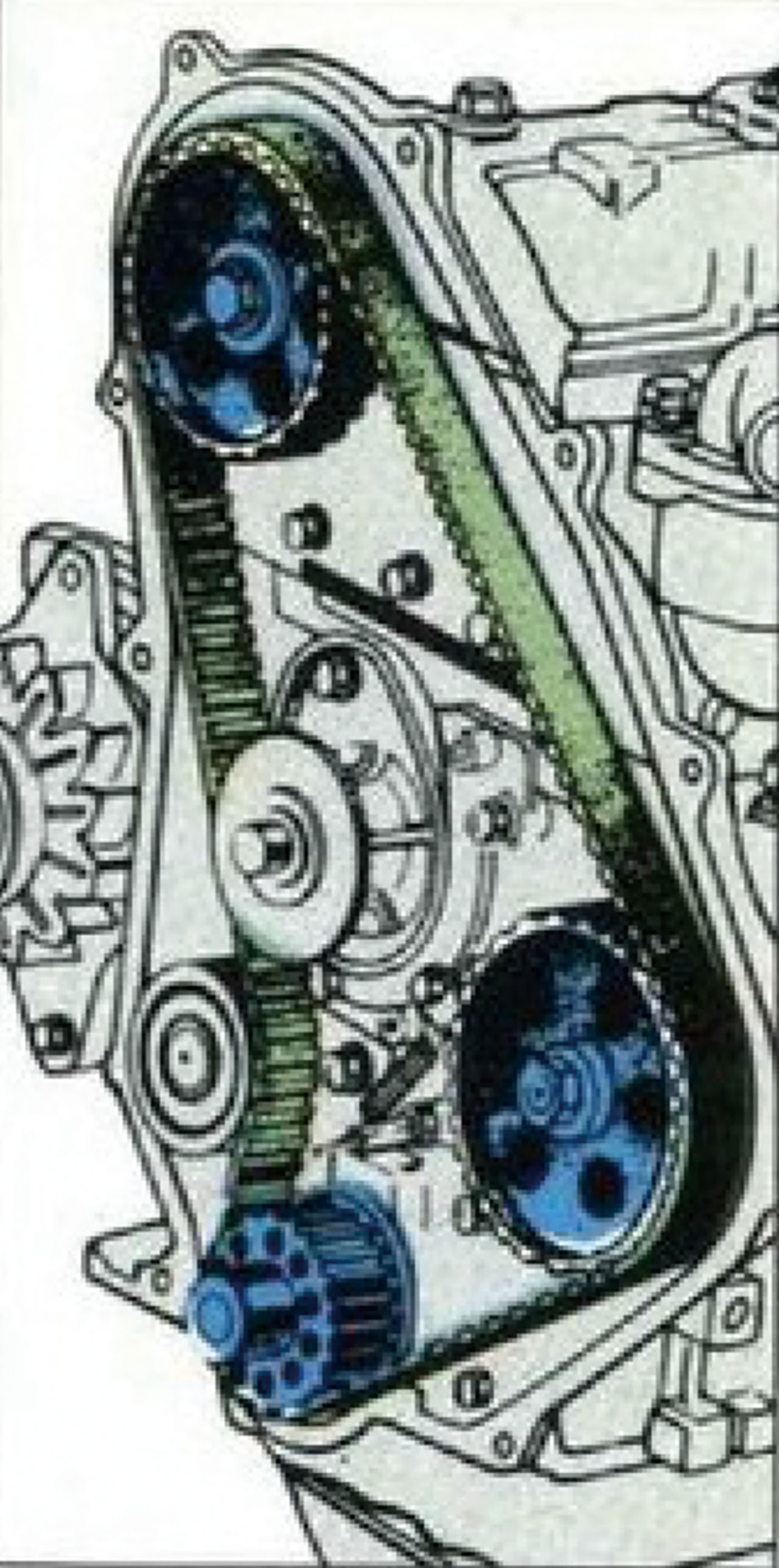

L型はトヨタ初となるタイミングベルト機構を採用。カムシャフトや燃料ポンプの駆動騒音が大幅に低減している。

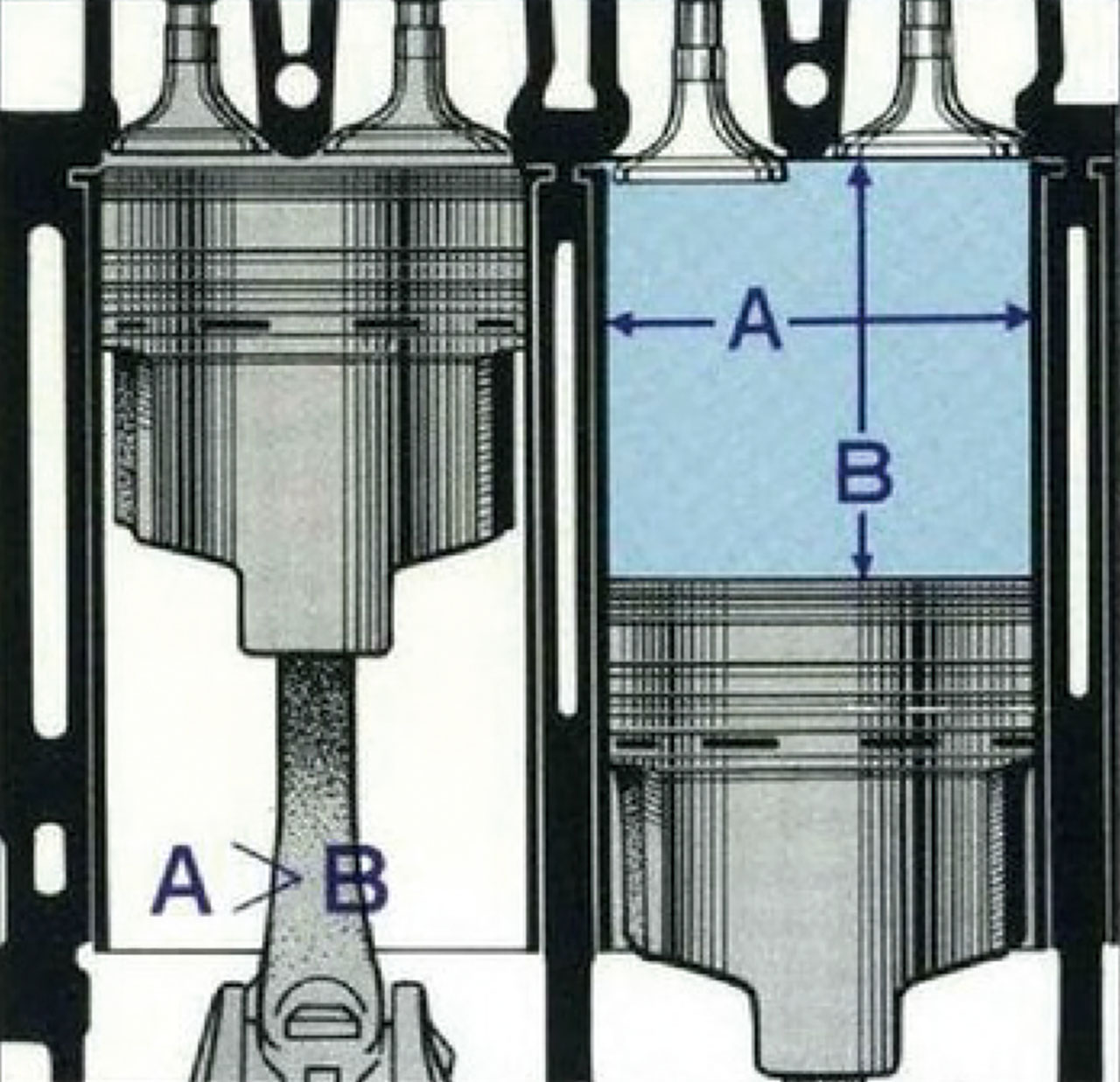

運動ストローク量よりもピストン直径を広く取ることで、低速域の粘り強いトルク力はそのままに、高回転域での出力特性を強化。

弁機構はSOHCを採用。ディーゼルターボも用意される

1977年に投入された直4ディーゼルエンジン。弁機構はOHVではなくカムシャフトを備えるSOHCと、トヨタ初となるタイミングベルト式を採用。ラインナップ的にはB型ディーゼルの下をカバーするユニットで、2.2L~3Lエンジンを展開。後年にはディーゼルターボ車なども設定される。2000年代半ばまで、ハイエースやクラウンなどに搭載されている。

クラウンバンに搭載されるディーゼルエンジンはL型の最初期ユニットにあたる。2188ccの直4SOHCで72PS/4200rpm、14.5kg・m/2200rpmを発揮。

1980年代になるとハイラックスにも改良されたL型は搭載される。多彩なラインナップを誇ることも特徴の一つ。