車の最新技術

更新日:2022.04.23 / 掲載日:2022.04.23

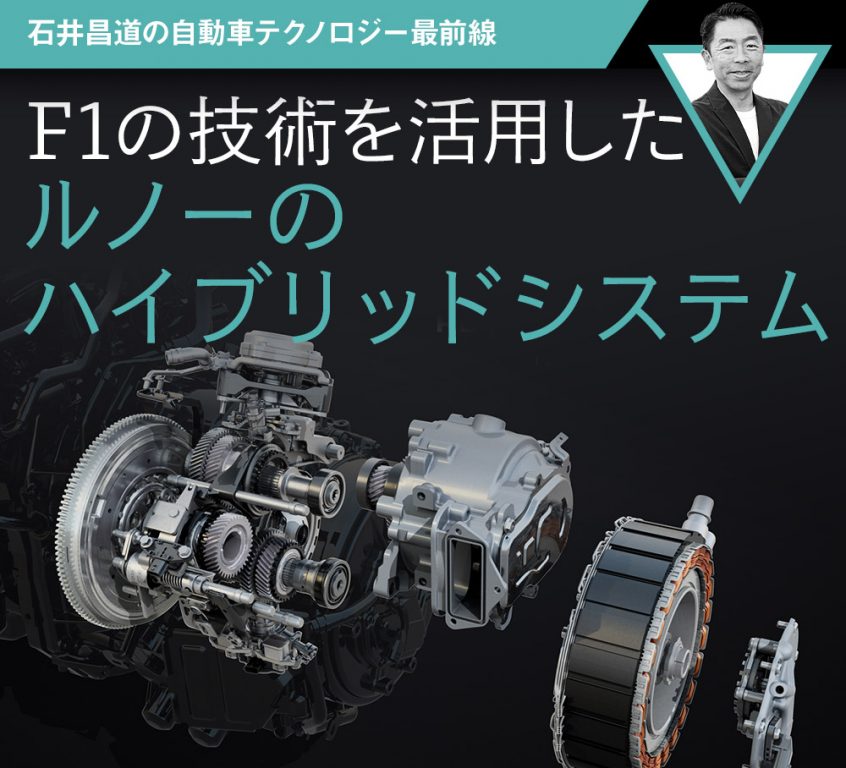

F1の技術を活用したルノーのハイブリッドシステム【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】

文●石井昌道 写真●ルノー

欧州では発売から9ヶ月で7000台を受注し、スマッシュヒットとなっているルノー・アルカナ。完全な新規車種であり、プレミアムブランド以外では珍しいCセグメントのクーペSUVということも人気の一つだが、日本の自動車メーカー以外では唯一のフル・ハイブリッドとなるE-TECH HYBRIDを搭載していることも大いに支持されているようだ。

欧州では1990年代から2000年代にかけて燃費がよくCO2排出量の少ないディーゼルがもてはやされてきた。とくに1995年にデンソーが量産化を実現し、1997年にはボッシュ製がメルセデス・ベンツやアルファ・ロメオのディーゼルに採用したコモンレール・システムと呼ばれる高圧の電子制御式インジェクターが性能を一気に引き上げ、環境性能も高まったことでクリーンディーゼルと呼ばれるようになりシェアを拡大。2010年頃には欧州全体で50%を超え、ルノーのお膝元であるフランスでは一時期80%にもなっていた。

ところが2015年にディーゼルゲートが起きるとともに、排ガス規制強化、電動化の波が重なって状況が一転した。排ガス規制は2014年施行のユーロ6でもかなり厳しいもので後処理装置などにコストがかかり、大型車や高級車ならば許容できるものの、B〜Cセグメントにはそぐわずガソリン・エンジンを再び強化するメーカーが多かった。全体的にはBEVとPHEVといったCO2排出量規制に有利で外部から充電できるタイプの電動車を増やしつつあるがまだ主流になれないので、エンジン車はマイルドハイブリッド化する動きが主流となっている。それでも現行のユーロ6dでも厳しさはあり、2026〜2027年に導入見込みのユーロ7は早いタイミングでのBEVシフトを促すかのような厳しい規制になりそうだ。

B〜Cセグメントが多く、プレミアムブランドではないルノーにとってもパワートレーン戦略は悩み所だが、現在から2035年の本格BEV時代までの間の状況を見越してタマを仕込んでいた。それが輸入車唯一のフル・ハイブリッド。長年主流だったディーゼルにとってかわるもので、ガソリン+マイルドハイブリッドよりも格段に環境性能が高い。まったく経験のないフル・ハイブリッドの開発には少なくとも7〜8年、場合によっては10年かかってもおかしくないのでディーゼルゲート以前から取り組んでいたものと推測される。他の欧州メーカーがBEV、PHEVかマイルドハイブリッドで乗り越えようとしているなかで先見の明があったともいえるものだ。

ハイブリッド・システムはじつにユニーク。根幹をなすのは、一般的なクラッチやトルクコンバーターを使わず、歯車とギアセレクターが直接かみ合うドグクラッチを採用したノンシンクロメッシュのトランスミッションだ。F1など本格的なレーシングカーではポピュラーだがシフトチェンジ時のショックが大きく市販車では採用例がほとんどない。それでも最大の効率を追うためにロスのある一般的なクラッチやトルクコンバーターは使わない方針を当初から立てていたという。開発エンジニアは、子供が遊んでいたレゴブロックをあれこれいじって設計を構想して、実験用のユニット開発に着手していったという。最初はエンジンとひとつの駆動用モーターの組み合わせから始めたそうだが、ドグクラッチは効率が良くてダイレクトなものの、動力の断続をスムーズにするのは難しかったという。そこで投入されたのがもう一つのサブモーターだ。これでエンジンの回転数をピタリとシンクロさせることでスムーズな動力の断続、シフトショックの低減を図ったという。

完成形は直列4気筒1.5L NAエンジン(最高出力69kW=96PS/5600rpm、最大トルク148Nm/3600rpm)、駆動用のメインモーター(36kW=49PS/1677-6000rpm、205Nm/200-1677rpm)、サブモーター(15kW=20PS/2865-10000rpm、50Nm/200-2865rpm)に、電子制御ドグクラッチ・マルチモードATが組み合わされた。システム総合出力は143PS、バッテリーはリチウムイオンで1.2kWh。方式はシリーズ・パラレルに分類される。

ギアはエンジン側に4速、モーター側に2速があり、ギア比の組み合わせは12になる。モーターのみで走行するときに2つ、エンジンのみで走行するときに4つ、モーター+エンジンの走行で2×4の8つで、計14となるのだが、まったく同じギア比が3つ存在するので2つ省いた12になるそうだ。メインモーターは駆動軸と直結していて発進は常にこれによって行い、シフトチェンジ時はモーター側のギアセレクターの回転制御をする。サブモーターはHSG(ハイボルテージスタータージェネレーター)とも呼ばれ、エンジンに直結していて始動時にスターターとして機能するともに、走行中にエンジンの余剰トルクで発電して駆動バッテリーへの充電を行う。エンジン側でギアセレクターの回転制御をして、スムーズなシフトチェンジを実現する。回生はメインモーター、サブモーターの双方が行うという。

日本はフル・ハイブリッド大国でトヨタ、ホンダ、日産、三菱がシステムを持っているが、日産はシリーズ・ハイブリッド、ホンダと三菱は高速・低負荷域でエンジンが直接駆動するモードを持つものの基本はシリーズ・ハイブリッドであり、本格的なシリーズ・パラレルはトヨタのみと言っていい。プリウス用の1.8LエンジンのTHSIIが、E-TECH HYBRIDにスペック的に近い。

ルノーは日産とアライアンス関係にあるので、日産からe-POWERの供給を受けるのが自然なカタチで実際に検討もしたそうだが、シリーズ・ハイブリッドは高速域での効率が落ちて、加速感も鈍ってくるというデメリットがある。e-POWERは日本の速度域なら問題ないものの、欧州のWLTPモード燃費は130km/hの超高速域モードが計測されるうえに、実際の速度域も高いのであまり向かないのだ。そこで独自開発を決断した。

実際に走らせてみるとモーターのみで発進し、街中では50km/h程度までエンジンがかからなかった。ハイブリッド状態のときでもモーターのアシスト感が強いため、頼もしさと心地よさがある。トヨタよりも電気感、モーター感が強いのは、モーター側にも2速のギアがあるからなのだろう。12ものギア比があり、頻繁にシフトチェンジしているはずだがショックなどはなく、ひたすらにスムーズだった。初めてフルハイブリッドの開発に取り組み、しかもお手本がまったくない独自のシステムなのだから想像以上の出来映えと言っていいだろう。走行中にエンジン停止するときなどに、ほんのわずかに作動音がするぐらいだ。

一般的にモーターは低速域、エンジンは高速域が得意であるから、電気感の強いE-TECH HYBRIDは街中で乗ると実用トルクが充実していて気持ちがいい。それに加えて高速道路での巡航もハイブリッドらしからぬ心地よさがあるのだ。THSIIは電気式CVTのため、最近ではかなり改善されてきているとはいえ高速域ではラバーバンドフィールがある。燃費は抜群にいいものの、高速での移動が多い欧州ではそこの評価はあまりよくはない。だからE-TECHは高効率でダイレクト感のあるドグクラッチのトランスミッションを採用したのだ。F1のエンジニアにも協力を仰ぎ、トランスミッションおよびエネルギーマネージメントではかなりの知見が入っているそうだ。

ワインディングロードを攻め立てて走るような場面では絶対的なパワーが限られているのであまり得意とは言えないが、街中から高速道路まで日常的なシーンでは満足度が高い。考えてみればディーゼルの特徴と一致するところが多く、それに静かで動的質感が高いというメリットがプラスされる。燃費は輸入車トップの22.8km/Lとなっている。

プラットフォームはルノー・日産・三菱アライアンスのCMF-Bで、最初からE-TECH搭載を考慮して設計されている。ということはBセグメントでも搭載可能であり、ルーテシアにも導入されるのだろう。となれば、燃費性能や動力性能などはさらに高みが期待できるから、これもまた楽しみだ。