車のメンテナンス

更新日:2025.09.04 / 掲載日:2024.01.02

車のエンジンがかからない原因と対処法|症状別に徹底解説

車のエンジンがかからないとき、突然のトラブルに焦ってしまう人は多いでしょう。

実は、シフトレバーの位置やブレーキ操作など簡単な確認で解決する場合もあれば、バッテリー上がりや部品の故障など修理が必要なケースもあります。

この記事では、エンジンがかからないときにまず試すべきポイントから、症状別に考えられる原因と対処法まで徹底解説します。

原因がわからないときの最適な行動や、日頃からできる予防策も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

1. 車のエンジンがかからない場合に試すこと

エンジンがかからないと焦りますが、まずは落ち着いて以下のポイントを確認しましょう。

人的ミスであれば、簡単な操作で解決できることもあります。

(1) シフトレバーの位置を確認する

AT車はシフトレバーが「P(パーキング)」、または「N(ニュートラル)」に入っていないとエンジンはかかりません。

まず、シフトレバーがPまたはNレンジに入っているか確認しましょう。そのうえで、ブレーキを踏みながらエンジンをかけてみてください。

(2) ブレーキまたはクラッチをしっかり踏む

AT車はブレーキペダルを、MT車はクラッチペダルを踏み込まないとエンジンが始動しない仕組みです。ペダルの踏み込みが浅いとシステムが反応しないことがあるため、しっかりペダルを奥まで踏み込んだ状態で、エンジンをかけてみましょう。

(3) ハンドルロックを解除する

ハンドルロックは盗難防止の仕組みで、エンジン停止後にハンドルを動かすとかかります。ロックがかかるとキーが回らず、エンジンが始動できません。

解除するには、ハンドルを左右に軽く動かしながらキーを回してください。プッシュスタート車の場合は、ハンドルを動かしながらスタートボタンを押しましょう。

(4) スマートキーの電池切れを確認する

スマートキーの電池が切れると、車両がキーを認識できず、ドアの解錠やエンジンを始動できなくなることがあります。

エンジンをかける際にスタートボタンを押しても反応がないときは、スマートキーをスタートボタンに近づけて操作してみてください。

スマートキー内部にあるICチップが車両側のセンサーと通信することで、電池がなくてもエンジンを始動できます。

(5) ガソリン残量を確認する

燃料計が警告域(E付近)に入っているときや、坂道で駐車しているときなどは、タンク内の燃料が偏って一時的に燃料を吸い上げられず、始動できないことがあります。

もしガソリンが空であれば、自走できないためロードサービスに給油を依頼する必要があります。坂道駐車の場合は、平地に移動させるとエンジンがかかることもあるでしょう。

2. 車のエンジンがかからない原因と対処法

エンジンがかからないとき、シフトレバーの位置やブレーキ操作を確認しても改善しない場合は、車自体にトラブルが起きている可能性があります。

ここでは、考えられる原因とそれぞれの対処法をわかりやすく解説します。修理が必要かを判断する目安として参考にしてください。

(1) バッテリー上がり・劣化

スターターが回らず、エンジンがかからないうえに、電気系統(ヘッドライトやメーターなど)も反応しない場合は、バッテリー上がりの可能性が高いでしょう。

たとえば、長期間車を動かさなかったり、ライトの消し忘れなどでバッテリーが放電したりすると、スターターを回すだけの電力が不足し、エンジンがかからなくなることがあります。また、バッテリーが劣化していると、充電してもすぐに電気がなくなり、エンジンがかからないこともあります。

また、冬場は気温の低下によってバッテリーの性能が落ちるため、エンジンがかかりにくくなる場合があります。とくに古いバッテリーほど気温の影響を受けやすく、スターターが回らないといったトラブルが発生するケースが多いのです。

このような場合は、少し時間を置いてから再始動を試みましょう。日当たりの良い場所に駐車して、バッテリーやエンジンを温めることで、始動しやすくなる場合もあります。

それでもエンジンがかからない場合は、ブースターケーブルやジャンプスターターを使って応急充電しましょう。エンジンが始動したあとは、しばらく走行して、バッテリーをしっかり充電することも重要です。

ただし、頻繁にバッテリー上がりを起こすようなら、バッテリー自体の寿命が近づいている可能性が高いため、早めの交換をおすすめします。

(2) スターターの故障

スターターは、エンジンを始動させる重要な部品です。故障すると、キーを回してもエンジンがかからなくなります。

もし始動時に「カチッ」という音だけが鳴りエンジンがかからない場合は、スターターの故障が考えられます。

この場合、自力での修理は難しいため、ロードサービスや修理工場へ相談しましょう。

(3) オルタネーターの故障

オルタネーターは発電機の役割を担っており、故障するとバッテリーに充電されなくなります。その結果、スターターを回すための電気が不足し、やがてエンジンすらかからなくなる恐れがあります。

たとえば、エンジンが回っているにも関わらずメーターにバッテリー警告灯が点灯している場合や、バッテリーを交換しても頻繁にバッテリー上がりが起きるときは、オルタネーターの故障が疑われます。

仮にエンジンがかかったとしても、バッテリーに蓄えられている電気だけで動いている状態のため、走行を続けるといずれ電力が尽きてエンジンが停止してしまいます。

このような症状が見られた場合は、速やかにディーラーや整備工場へ修理や点検を依頼しましょう。

(4) ヒューズ切れ

ヒューズは車の電気回路を保護するための部品です。ヒューズが切れるとスターターや電気系統の部品が作動しなくなります。

たとえば、ヘッドライトは点灯するのにセルが回らない場合、スターター回路のヒューズ切れが原因となっている可能性があります。

ただし、ヒューズが切れるのは劣化だけでなく、過電流やショートなどの異常の場合もあります。そのため、交換するだけでは根本的な解決にはならず、再度ヒューズが切れてしまう恐れがあります。

どのヒューズが切れたのか、そしてなぜ切れたのかといった原因の特定が重要です。安全に修理するためにも、整備工場やディーラーに相談することをおすすめします。

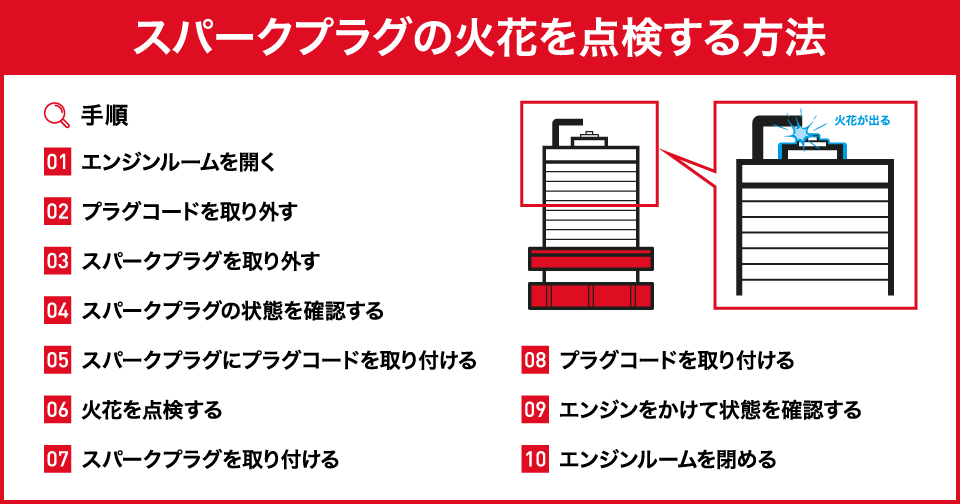

(5) スパークプラグの故障

スパークプラグは、ガソリンと空気の混合気に火花を飛ばし、燃焼を起こす大切な部品です。しかし、劣化や故障で火花が飛ばなくなると、エンジンがかからない原因になります。

たとえば、長期間交換していないスパークプラグは先端にカーボン(すす)が蓄積して点火しづらくなる場合があります。また、ひび割れや電極の摩耗があると、エンジンがかかっても振動や加速不良、アイドリングが不安定になることもあるのです。

このような症状が出た場合は、スパークプラグを交換する必要があります。

ただし、交換には専用のプラグレンチや適切な締め付けトルクが必要です。無理に交換すると取り付け不良や、最悪の場合エンジン内部の破損を招く恐れがあるため、整備業者へ依頼しましょう。

(6) イグニッションスイッチやスターターリレーの故障

イグニッションスイッチは、キーを回して車の電気系統やスターターに電流を送る役割を持つ部品です。また、スターターリレーはスターターに大きな電流を安全に流すためのスイッチとして機能します。

これらが故障すると、キーを回してもスターターへ電流が流れず、エンジンがかからない原因になります。とくに、接点の劣化や内部焼損、配線の断線などがよくある故障原因です。

このような故障は自力での修理は難しいため、早めにディーラーや整備工場へ相談してください。

(7) ECU(電子制御ユニット)の故障

ECUは、エンジンや燃料噴射、点火タイミングなどを制御するコンピューターです。これが故障すると、エンジン始動信号がただしく送れず、エンジンがかからない原因になります。

原因としては、内部基板破損や配線ショート、水没による腐食などが考えられます。たとえば、バッテリー交換時に端子を逆接続すると、ECUが故障する恐れがあるのです。

修理や交換には専用診断機器とプログラミングが必要になるため、すぐにディーラーや整備工場へ相談しましょう。

(8) 燃料ポンプの故障

燃料ポンプ(フューエルポンプ)は、燃料タンクからエンジンへガソリンを圧送し、燃焼に必要な燃料を安定して供給するための重要な部品です。

このポンプが故障するとエンジン内部にガソリンが届かなくなり、点火はできても燃焼が起こらずエンジンがかからない原因となります。故障の原因は、経年劣化によるモーターの摩耗、サビや汚れによる燃料フィルターの詰まり、配線やヒューズ切れなどの電気系統のトラブルが考えられます。

燃料ポンプの故障は、自力での修理や部品の交換は難しいため、ディーラーや整備工場へ点検を依頼することをおすすめします。

3. 原因がわからない場合は?

ここまで試しても車のエンジンがかからない場合は、無理に対処しようとせず専門家へ相談しましょう。原因を特定できないまま放置すると、大きな修理費用につながる可能性があります。

では、どのような行動を取ればよいのでしょうか。

(1) ロードサービスやJAFを呼ぶ

まずは、ロードサービスやJAFへ連絡するのがひとつです。バッテリー上がりや燃料切れなど軽度なトラブルであれば、その場で解決してくれるはずです。

ただし、原因不明の場合や深刻な故障が疑われるときは、整備工場まで搬送してもらう必要があります。会員サービスの範囲も事前に確認しておくことが重要です。

・JAF「ロードサービス救援コール」

・JAF「救援ウェブサイト」

(2) ディーラーや整備工場へ相談する

次に、ディーラーや整備工場へ相談する方法があります。スターターやオルタネーター、ECUなどの故障は、専用の診断機が必要となり自力での修理が難しいためです。

電話で状況を説明したうえでレッカー搬送を依頼し、くわしい診断を受けましょう。早めにプロへ任せることで、被害拡大を防げます。

(3) 保険付帯のロードサービスを活用する

さらに、任意保険に付帯するロードサービスを活用する方法もあります。多くの自動車保険には、ガス欠やバッテリー上がり対応などのサービスが含まれています。

保険証券やスマホアプリで内容を確認し、利用できる場合はすぐ連絡しましょう。保険サービスをうまく活用すれば、出費を抑えられます。

4. 日頃のメンテナンスと準備が大切

車のエンジンがかからないトラブルは、日頃のちょっとしたメンテナンスで予防できる場合も多いものです。

ここでは、トラブルを減らすためのポイントを解説します。

(1) 定期的にバッテリーを点検する

バッテリーは2〜4年が交換の目安とされており、劣化が進むと電気が不足してエンジンがかからない原因になります。最近エンジンのかかりが悪い、アイドリングストップ車であれば、アイドリングストップしなくなるなどの兆候があれば注意が必要です。

ディーラーやガソリンスタンドで無料点検を受け、必要に応じて交換しておきましょう。

(2) 燃料残量と走行距離を管理する

燃料不足でエンジンがかからないケースも少なくありません。とくに坂道駐車では燃料が偏ってうまく供給されないことがあります。

余裕を持って給油し、遠出する前には必ず燃料計をチェックする習慣をつけましょう。

(3) スマートキー電池や寒冷地対策をする

スマートキーの電池が切れると、ドアの解錠やエンジン始動ができなくなるため注意が必要です。

予備電池は非常時のために持っておくと安心ですが、夏場は車内が高温になるため保管には向きません。普段使うバッグや自宅に予備を用意し、交換方法もあらかじめ確認しておきましょう。

なお、スマートキーには物理キーが内蔵されているため、電池切れの際はそれでドアを開けられます。

また、冬場は寒さでバッテリー性能が低下しやすく、エンジンがかかりにくくなることもあります。日当たりの良い場所に駐車するなど、冷え込み対策も大切です。

(4) ブースターケーブルやジャンプスターターを用意する

バッテリー上がりに備えて、ブースターケーブルやジャンプスターターを車に積んでおくと安心です。

ジャンプスターターがあれば救援車がなくても自力でエンジンをかけられるため、いざというとき心強いアイテムになります。

(5) ロードサービスを契約する

もしものトラブルに備えて、JAFや自動車保険付帯のロードサービスへ加入しておきましょう。原因がわからない場合でも、原因調査からレッカー搬送まで幅広く対応してくれるため安心です。

加入しているサービスの連絡先はスマホや車内にメモしておくと、万が一のときも慌てずに済みます。

5. 車のトラブルはグーネットピットにご相談ください

エンジンがかからない原因には、バッテリー上がりや部品の劣化などさまざまな可能性があります。日頃からメンテナンスを心がけ、万が一のときは慌てず適切に対処することが大切です。それでも原因がわからないときや不安があるときは、プロに相談しましょう。

グーネットピットなら、お近くの信頼できる整備工場を簡単に探せます。ぜひ活用して、安心・安全なカーライフを送りましょう。