車検・点検・メンテナンス

更新日:2022.07.14 / 掲載日:2022.07.14

車検シールの意味とは?貼り方や再発行方法なども知っておこう!

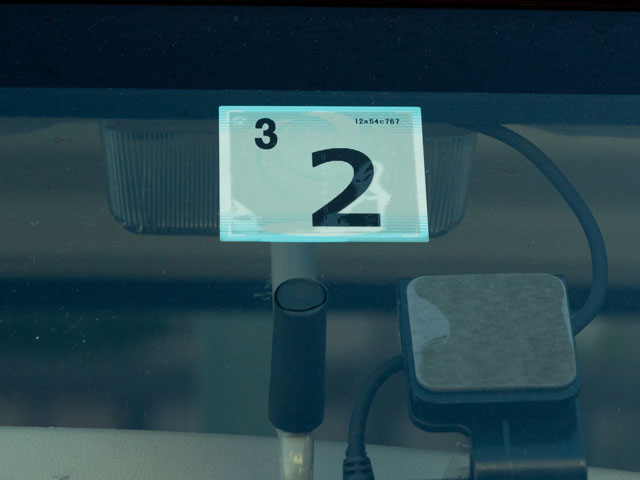

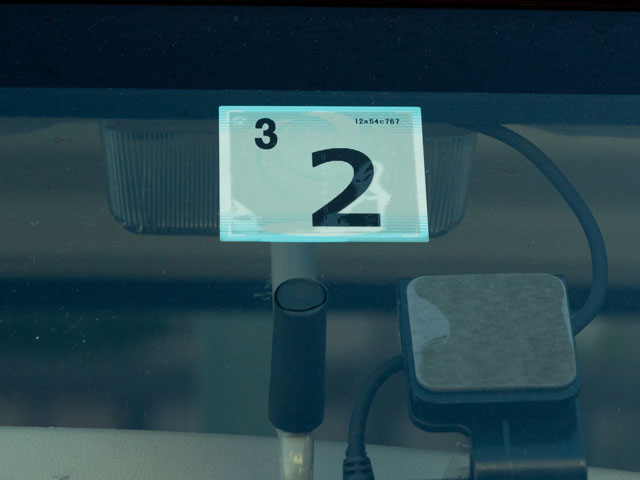

車のフロントガラスを見ると、四角い数字が記載されたシールが貼ってあります。それは、車検を受けた際に車検に合格していることを証明する車検シールと呼ばれるものです。

車検シールが貼ってあることは気づいていたけれど、具体的にどのようなことが記載されており、いつ貼られているのかなど知らないという方も多いかもしれません。そこで、車検シールの意味や発行元、貼り方や剥がし方など詳しい情報を紹介します。

また、車検シールを紛失した場合の再発行の方法なども説明するので、万一の際の参考にしてください。

車検後に新しい車検証が発行される際、車検シールも一緒に受け取ることになっています。車検シールには車検の有効期限が記載されているので、確認してみましょう。

記載されている有効期限内ならば、その車は公道を走行することができます。車検シールは車内の決められた場所に貼らなければなりません。

外から見ても車検が切れていない車だということがわかる上に、ドライバーにとっても車検の有効期間がいつか把握できるというメリットがあります。

普通車は、薄い青色の下地に黒色の文字で数字が記載されているシールです。発行元は運輸支局になっています。

一方で、軽自動車は黄色の下地に、黒色の文字で数字が記載されています。サイズは普通車、軽自動車ともに4㎝×4㎝の小さい正方形なので、目立ちにくいかもしれません。

車検シールの表面の大きな数字は車検の有効期間の月、小さい数字は和暦の年です。裏面には「自動車検査証の有効期間の満了する日」と年月日が記載されているので、見てみましょう。

スタッフが車検シールを見て無車検車、車検切れの車であること確認すれば、通報することもあります。車検シールを貼っていれば、通報されることはないでしょう。

また、例えばオイル交換などのメンテナンスを依頼されて整備を行った際やガソリンスタンドでの給油の際に、車検の有効期限が近づいていれば車検のお知らせをすることできるというのもメリットでしょう。

さらに、50万円以下の罰金を科すという罰則まで設定されています。車検を受けると、業者が所定の場所に車検シールを貼ってくれる場合が多いです。

しかし、貼っておらず手渡しされる場合もあるので一概には言えません。きちんと所定の場所に貼ってあるかを確認しましょう。

指定工場には、車検に必要な検査機器などが備わっています。しかし、車検は自社でできますが、車検証や車検シールは運輸支局などでしか発行することはできません。

そのため、車を早めに引き渡しても、車検証や車検シールは後日発行となります。発行されたら連絡が来るので取りに行くか、郵送してもらうことになります。

車検シールが手元に届くのは1、2週間後になる場合が多いため、注意しましょう。

一般的な業者は認証工場で、自社で点検整備を行った後、運輸支局や軽自動車検査協会などに車を運んで車検を受けます。合格すると、帰りに窓口で新しい車検証と車検シールを受け取る流れです。

その後、業者によっては車検シールを所定の場所に貼った状態で引き渡しとなります。つまり、車検が終わり、車を返してもらう段階で車検シールも受け取れるということになります。

手元に届くまでに1~2週間ほどかかるのが一般的です。その間、車検証も携帯できず、車検シールも貼っていない状態の車を運転しても法律違反にならないのか心配な方もいるでしょう。

しかし、心配する必要はありません。車検シールの代わりとなる「保安基準適合標章」が発行されるためです。

保安基準適合標章をフロントガラスに貼っておけば、車検証や車検シールが備わっているとみなされ、公道を走行することができます。ただし、保安基準適合標章には有効期限があり、期限は標章の表面に赤字で記載されています。

有効期間は車検日から15日間しかありません。有効期限までに車検シールが届くはずなので、届いたらすぐに貼りましょう。

その場合、先方が郵送や連絡を忘れている可能性が高いです。特に繁忙期などはお客さんが多いので、失念することも考えられます。

有効期限までには届くだろうと放置すると、期限が切れても車検シールや車検証が届かず車を使えなくなってしまいます。例えば連絡、到着予定日を事前に聞いておいて、その日になっても音沙汰がなければ、早めに業者に問い合わせをしておきましょう。

しかし、車検シールは車検証と同様に再発行できます。車検シールの破損や汚損、紛失に関しても特に罰則はありません。

なくしたり汚してしまったりした場合はできる限り早めに再発行してもらい、速やかに貼付するようにしましょう。

申請書などを当日窓口で受け取り、必要事項を記載するので、事前に準備する必要はありません。手数料分の印紙を購入して窓口に置いてある手数料納付書に貼り、提出します。

もし車検シールが破れた、汚れた場合は、残ったシールがあれば一緒に持っていって窓口に提出しましょう。手続きをすれば即日再発行されます。

検査標章交付申請書は、軽自動車検査協会に出向いた際に窓口で受け取ります。軽自動車の場合も車検シールは即日再発行してもらえるので、再びなくさないためにもその日に貼り付けるようにしましょう。

フロントガラスがない車に関しては、ナンバープレートの上部に貼らなければなりません。ナンバープレートに貼りたくてもフロントガラスのある車は貼れないので、気を付けましょう。

自分の車がどの条件に当てはまるかを確認し、正しい場所に貼ってください。

フロントガラスがない車や二輪車の場合はフロントガラスには貼れないので、ナンバープレートに貼ることと法律で規定されています。フロントガラスに貼る場合もどの場所でも良いというわけではなく、位置が決まっているので間違えないようにしましょう。

車検シールはバックミラー(ルームミラー)の前方、フロントガラスの上部に貼ります。バックミラーがない車に関しては、運転席から最も遠い場所のフロントガラスの上部です。

また、フロントガラスに色がついている車に関しては、外から車検シールが確認できる場所までシールを下げた場所と決まっています。貼り付けの際は気を付けましょう。

安全装備の誤作動などの原因になるケースもあるため、注意が必要です。また、ドライブレコーダーなどの電子機器もフロントガラスに貼り付けてある場合があります。

車検シールのフロントガラスへの貼付は、そういった機器の作動にも影響を及ぼすかもしれません。車検シールを貼る前に、車の取扱説明書を見るか、直接ディーラーや販売店などに問い合わせることをおすすめします。

フロントガラスが備わっているのに、ナンバープレートに貼ることはできません。トレーラーなどの黄色いナンバーの車や白色ナンバーの二輪車に限定されます。

黄色ナンバーの車は、ナンバープレートの左上にあるひらがなのすぐ上が貼る位置です。また、二輪車はナンバープレートに記載されている4桁の数字の中で、一番左端の数字のすぐ上に貼りましょう。

1.フロントガラスを拭く

フロントガラスにホコリなどがついていると、シールが剥がれやすくなります。まずは、フロントガラスを拭いて汚れを取り除いておきます。

2.車検シールと透明シールを貼り合わせる

車検シールはそのままでは貼れません。透明なシールと組み合わせて貼ります。

まずは車検シールの右半分を台紙から剥がして、透明シールに貼りましょう。同じように車検シールの左半分も剥がして、透明シールの上に合わせます。

3.フロントガラスに貼付する

車検シールを台紙から完全に剥がします。フロントガラスの正しい貼付位置にシールを貼り付け、上から押さえておきます。

車検シールは、車検依頼先の業者が代わりに貼ってくれる場合が多いです。ただし、ユーザー車検であったり指定工場に車検を依頼したりした場合は、自分で貼ることになります。

失敗しないように手順を頭に入れて慎重に行いましょう。

そのため、正しい剥がし方もきちんとチェックしておきましょう。車検シールの剥がし方の手順を紹介します。

1.シールを剥がす

車検シール表面の剥がれる部分をまずは剥がします。爪で角をこすれば取れやすくなります。

2.シール跡を蒸らす

シールが残った部分は、粘着力があるので爪でこすっても落とせず、ガラスが傷ついてしまいます。ティッシュを濡らしてかぶせ、その上からラップをのせて水分を浸透させ、30分ほど置いておきます。

3.粘着物を除去する

濡れティッシュとラップを剥がし、ティッシュを丁寧に取り除きます。粘着物が残ってしまったら、窓が傷つかない材質などのスクレイパーで傷に注意しながらこすってみましょう。

最後に絞ったぞうきんなどでふき取れば、ガラス面はキレイな状態になっているでしょう。

しかし、後ろのリアガラスや後部席のガラスはステッカーを貼ることは禁止されていません。ステッカーやシールをガラスに貼るルールについても、併せてチェックしておきましょう。

また、運転者の視界を遮る場所にステッカーが貼られていると、ステッカーが邪魔して歩行者の飛びだしなどが見えず、交通事故を誘発するリスクが高まるとされています。フロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスに貼付が許されているのは、保安基適合標章や故障ステッカー、公共の電波を受信するアンテナなど指定があります。

指定のステッカー以外のシールが貼付してあれば、車検に合格できません。

ただし、後部席の窓ガラスにステッカーを貼ると、窓の開閉の際に巻き込んでスムーズに開閉できない場合もあるため、極力控えたほうが良いでしょう。またリアガラスに貼る場合も、後方の視界を妨げないよう注意が必要です。

車検シールが貼ってあることは気づいていたけれど、具体的にどのようなことが記載されており、いつ貼られているのかなど知らないという方も多いかもしれません。そこで、車検シールの意味や発行元、貼り方や剥がし方など詳しい情報を紹介します。

また、車検シールを紛失した場合の再発行の方法なども説明するので、万一の際の参考にしてください。

車検シールって何?

車検後に新しい車検証が発行される際、車検シールも一緒に受け取ることになっています。車検シールには車検の有効期限が記載されているので、確認してみましょう。

記載されている有効期限内ならば、その車は公道を走行することができます。車検シールは車内の決められた場所に貼らなければなりません。

外から見ても車検が切れていない車だということがわかる上に、ドライバーにとっても車検の有効期間がいつか把握できるというメリットがあります。

普通車と軽自動車ではシールが異なる

普通車と軽自動車では、車検シールの色が違うので注意しましょう。普通車は、薄い青色の下地に黒色の文字で数字が記載されているシールです。発行元は運輸支局になっています。

一方で、軽自動車は黄色の下地に、黒色の文字で数字が記載されています。サイズは普通車、軽自動車ともに4㎝×4㎝の小さい正方形なので、目立ちにくいかもしれません。

車検シールの表面の大きな数字は車検の有効期間の月、小さい数字は和暦の年です。裏面には「自動車検査証の有効期間の満了する日」と年月日が記載されているので、見てみましょう。

車検シールの貼付効果

車検シールが車に貼ってあれば、その車は車検をきちんと受けて合格しており、有効期限もまだ切れていないということをすぐに確認することが可能です。国土交通省では、整備工場やカー用品店、ガソリンスタンドなどに無車検車の通報を協力要請しています。スタッフが車検シールを見て無車検車、車検切れの車であること確認すれば、通報することもあります。車検シールを貼っていれば、通報されることはないでしょう。

また、例えばオイル交換などのメンテナンスを依頼されて整備を行った際やガソリンスタンドでの給油の際に、車検の有効期限が近づいていれば車検のお知らせをすることできるというのもメリットでしょう。

車検シールを貼付しないと法律違反で罰則が課せられる

道路運送車両法の66条には、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」との規定があります。そのため、車検シールは貼っていない状態の車を公道で走行させると、法律違反です。さらに、50万円以下の罰金を科すという罰則まで設定されています。車検を受けると、業者が所定の場所に車検シールを貼ってくれる場合が多いです。

しかし、貼っておらず手渡しされる場合もあるので一概には言えません。きちんと所定の場所に貼ってあるかを確認しましょう。

車検シールが手元に届く時期

指定工場には、車検に必要な検査機器などが備わっています。しかし、車検は自社でできますが、車検証や車検シールは運輸支局などでしか発行することはできません。

そのため、車を早めに引き渡しても、車検証や車検シールは後日発行となります。発行されたら連絡が来るので取りに行くか、郵送してもらうことになります。

車検シールが手元に届くのは1、2週間後になる場合が多いため、注意しましょう。

車検時に新車検証と共に受け取れる場合もある

ディーラーやカー用品店、ガソリンスタンドや車検専門店などに車検を依頼するという方も多いでしょう。その場合、車検が終わって車を引き取りに行くと、新しい車検証と車検シールを一緒に受け取ることが可能です。一般的な業者は認証工場で、自社で点検整備を行った後、運輸支局や軽自動車検査協会などに車を運んで車検を受けます。合格すると、帰りに窓口で新しい車検証と車検シールを受け取る流れです。

その後、業者によっては車検シールを所定の場所に貼った状態で引き渡しとなります。つまり、車検が終わり、車を返してもらう段階で車検シールも受け取れるということになります。

郵送の場合は、保安基準適合標章が車検シールの代わりになる

指定工場で車検を受けた場合、新しい車検証と車検シールは即日発行となりません。車だけ先に引き渡しとなり、後日郵送されてくる場合が多いです。手元に届くまでに1~2週間ほどかかるのが一般的です。その間、車検証も携帯できず、車検シールも貼っていない状態の車を運転しても法律違反にならないのか心配な方もいるでしょう。

しかし、心配する必要はありません。車検シールの代わりとなる「保安基準適合標章」が発行されるためです。

保安基準適合標章をフロントガラスに貼っておけば、車検証や車検シールが備わっているとみなされ、公道を走行することができます。ただし、保安基準適合標章には有効期限があり、期限は標章の表面に赤字で記載されています。

有効期間は車検日から15日間しかありません。有効期限までに車検シールが届くはずなので、届いたらすぐに貼りましょう。

届かない場合の対処法

保管基準適合標章を貼った状態で待っていれば、車検の依頼先から新しい車検証と車検シールが届くか、もしくは出来上がったので取りに来て欲しいとの連絡があるでしょう。しかし、保安基準適合標章の有効期限間近となっても、一向に届かないもしくは連絡もないというケースもあるかもしれません。その場合、先方が郵送や連絡を忘れている可能性が高いです。特に繁忙期などはお客さんが多いので、失念することも考えられます。

有効期限までには届くだろうと放置すると、期限が切れても車検シールや車検証が届かず車を使えなくなってしまいます。例えば連絡、到着予定日を事前に聞いておいて、その日になっても音沙汰がなければ、早めに業者に問い合わせをしておきましょう。

車検シールの破損や紛失時は再発行も可能

しかし、車検シールは車検証と同様に再発行できます。車検シールの破損や汚損、紛失に関しても特に罰則はありません。

なくしたり汚してしまったりした場合はできる限り早めに再発行してもらい、速やかに貼付するようにしましょう。

普通車の場合の手続き

普通車なら車検シールの再発行は、最寄りの運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所で手続きが可能です。必要なものは、車検証と使用者の印鑑、300円程度の手数料です。申請書などを当日窓口で受け取り、必要事項を記載するので、事前に準備する必要はありません。手数料分の印紙を購入して窓口に置いてある手数料納付書に貼り、提出します。

もし車検シールが破れた、汚れた場合は、残ったシールがあれば一緒に持っていって窓口に提出しましょう。手続きをすれば即日再発行されます。

軽自動車の場合の手続き

車検シールの再発行は、軽自動車なら軽自動車検査協会の事務所や支所などへ行き、再発行の手続きをすれば即日発行されます。必要なものは車検証と、紛失以外の場合は残っている車検シール、手数料300円程度です。検査標章交付申請書は、軽自動車検査協会に出向いた際に窓口で受け取ります。軽自動車の場合も車検シールは即日再発行してもらえるので、再びなくさないためにもその日に貼り付けるようにしましょう。

車検シールは決められた場所に貼る

フロントガラスがない車に関しては、ナンバープレートの上部に貼らなければなりません。ナンバープレートに貼りたくてもフロントガラスのある車は貼れないので、気を付けましょう。

自分の車がどの条件に当てはまるかを確認し、正しい場所に貼ってください。

フロントガラスに貼る場合

車検シールは、原則として外からも中からも見やすい場所に貼らなければならないとされています。基本的には、車のフロントガラスに貼ることが多いです。フロントガラスがない車や二輪車の場合はフロントガラスには貼れないので、ナンバープレートに貼ることと法律で規定されています。フロントガラスに貼る場合もどの場所でも良いというわけではなく、位置が決まっているので間違えないようにしましょう。

車検シールはバックミラー(ルームミラー)の前方、フロントガラスの上部に貼ります。バックミラーがない車に関しては、運転席から最も遠い場所のフロントガラスの上部です。

また、フロントガラスに色がついている車に関しては、外から車検シールが確認できる場所までシールを下げた場所と決まっています。貼り付けの際は気を付けましょう。

安全装置が備わっている車は貼る位置に注意

交通事故防止のために、自動ブレーキや運転支援システムなどの安全装置が搭載されている車もあります。こういった車はカメラやセンサーなど装置を正常に作動させる機器の付近に車検シールを貼ると、作動の妨げになることがあります。安全装備の誤作動などの原因になるケースもあるため、注意が必要です。また、ドライブレコーダーなどの電子機器もフロントガラスに貼り付けてある場合があります。

車検シールのフロントガラスへの貼付は、そういった機器の作動にも影響を及ぼすかもしれません。車検シールを貼る前に、車の取扱説明書を見るか、直接ディーラーや販売店などに問い合わせることをおすすめします。

ナンバープレートに貼る場合

車検シールは原則、フロントガラスの上部の見えやすい場所に貼らなければなりません。ナンバープレートに貼るケースは、フロントガラスがない車に限ります。フロントガラスが備わっているのに、ナンバープレートに貼ることはできません。トレーラーなどの黄色いナンバーの車や白色ナンバーの二輪車に限定されます。

黄色ナンバーの車は、ナンバープレートの左上にあるひらがなのすぐ上が貼る位置です。また、二輪車はナンバープレートに記載されている4桁の数字の中で、一番左端の数字のすぐ上に貼りましょう。

車検シールの貼り方

車検シールをキレイに貼る手順を紹介します。1.フロントガラスを拭く

フロントガラスにホコリなどがついていると、シールが剥がれやすくなります。まずは、フロントガラスを拭いて汚れを取り除いておきます。

2.車検シールと透明シールを貼り合わせる

車検シールはそのままでは貼れません。透明なシールと組み合わせて貼ります。

まずは車検シールの右半分を台紙から剥がして、透明シールに貼りましょう。同じように車検シールの左半分も剥がして、透明シールの上に合わせます。

3.フロントガラスに貼付する

車検シールを台紙から完全に剥がします。フロントガラスの正しい貼付位置にシールを貼り付け、上から押さえておきます。

車検シールは、車検依頼先の業者が代わりに貼ってくれる場合が多いです。ただし、ユーザー車検であったり指定工場に車検を依頼したりした場合は、自分で貼ることになります。

失敗しないように手順を頭に入れて慎重に行いましょう。

車検シールの剥がし方

車検シールは本来、すぐに剥がれてしまわないように粘着力もかなり強固になっています。剥がす際に無理に剥がせばフロントガラスに傷がついたり、シールの跡が残ったりしてしまいます。そのため、正しい剥がし方もきちんとチェックしておきましょう。車検シールの剥がし方の手順を紹介します。

1.シールを剥がす

車検シール表面の剥がれる部分をまずは剥がします。爪で角をこすれば取れやすくなります。

2.シール跡を蒸らす

シールが残った部分は、粘着力があるので爪でこすっても落とせず、ガラスが傷ついてしまいます。ティッシュを濡らしてかぶせ、その上からラップをのせて水分を浸透させ、30分ほど置いておきます。

3.粘着物を除去する

濡れティッシュとラップを剥がし、ティッシュを丁寧に取り除きます。粘着物が残ってしまったら、窓が傷つかない材質などのスクレイパーで傷に注意しながらこすってみましょう。

最後に絞ったぞうきんなどでふき取れば、ガラス面はキレイな状態になっているでしょう。

車検シール以外のシールの貼付は場所によっては車検に通らない

しかし、後ろのリアガラスや後部席のガラスはステッカーを貼ることは禁止されていません。ステッカーやシールをガラスに貼るルールについても、併せてチェックしておきましょう。

フロントガラス・運転席助手席のガラスはNG

フロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスに関しては法律で貼付が義務付けられている、もしくは認められているシール以外は貼ってはいけないことになっています。道路運送車両法には、車検の際の基準となる保安基準としてフロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスの光透過率や、視界の確保についての規定があり、光透過率は70%以上確保されていなければなりません。また、運転者の視界を遮る場所にステッカーが貼られていると、ステッカーが邪魔して歩行者の飛びだしなどが見えず、交通事故を誘発するリスクが高まるとされています。フロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスに貼付が許されているのは、保安基適合標章や故障ステッカー、公共の電波を受信するアンテナなど指定があります。

指定のステッカー以外のシールが貼付してあれば、車検に合格できません。

リアガラスや後部席のガラスはOK

リアガラスや後部座席の窓ガラスに関しては、道路運送車両法の保安基準でステッカー貼付に関する規定がありません。光の透過率や視界の確保に関しても言及されていないので、基本的にステッカーを貼付しても法律違反にはならず、車検も通ります。ただし、後部席の窓ガラスにステッカーを貼ると、窓の開閉の際に巻き込んでスムーズに開閉できない場合もあるため、極力控えたほうが良いでしょう。またリアガラスに貼る場合も、後方の視界を妨げないよう注意が必要です。

まとめ

①車検シールは車検の有効期限などが記されたシールで、検査標章と呼ばれている

②車検シールは普通車と軽自動車では色などが異なる

③通常は車検時に新たな車検証と一緒に受け取る

④指定工場で車検を受けると、車検シールの代わりとなる保安基準適合標章が発行され、車検シールは後日届く

⑤車検シールは粘着性が強いので、貼り方や剥がし方に注意

⑥車検シールの貼付場所は決まっており、それ以外の場所に貼ると法律違反になる

この記事の画像を見る