車検・点検・メンテナンス

更新日:2019.12.12 / 掲載日:2019.12.12

自動車用軽油の規格とは

軽油はバスやトラックなどに搭載されるディーゼルエンジンで使われる燃料である。ディーゼルエンジンは、黒煙バッシングで一時は日本の乗用車から姿を消したが、マツダ車など最近はCO2排出量の削減や、エネルギー多様化の観点からも注目されている。また、自動車だけでなく、トラクターなどの農業機械やブルドーザーなどの建設機械、鉄道や船舶のエンジンの燃料としても広く使われている。さらに、ガソリンより引火の危険が少ないため、戦車等の軍用車でも使われている。

今回は、そんな自動車用軽油の概要と規格について、紹介する。

ディーゼルエンジンは、トラックやバスなどの大型車をはじめ、農業機械や建設機械などでも幅広く使われている。この燃料が軽油である。ヨーロッパでは1リットル以下のスモールカーから高級車用の大排気量エンジンまでディーゼルがラインナップされている。燃費が良くて人気がある。

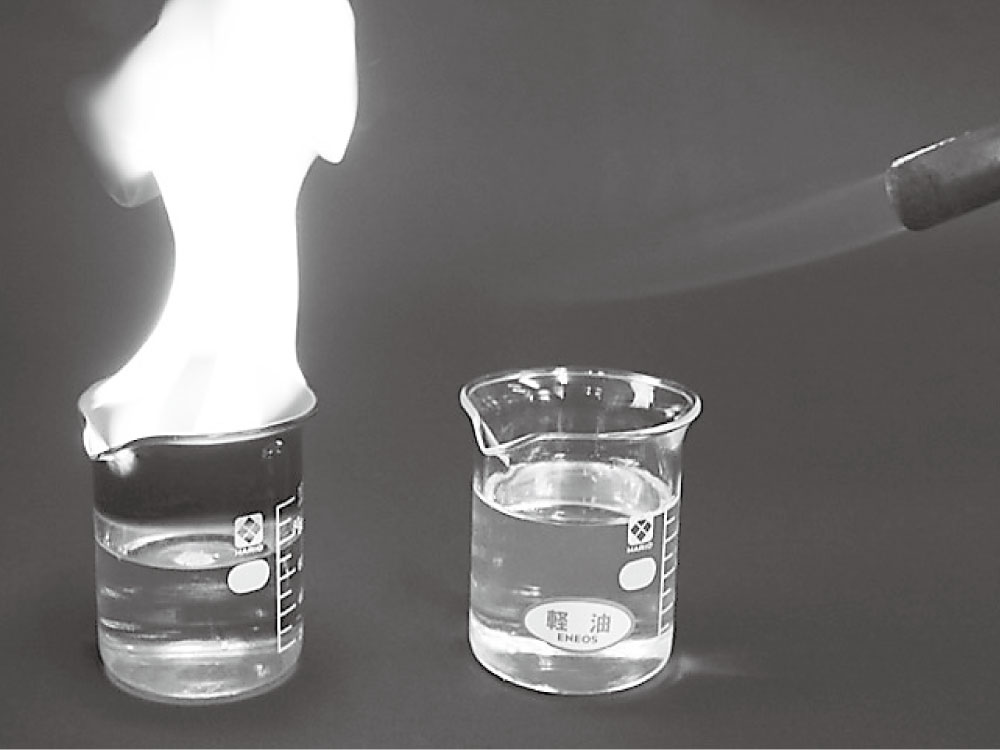

軽油の引火点は50℃以上(特3号、3号は45℃以上)とJISで規定されており、ガソリンのマイナス40℃以下に比べると火災の危険性は少ない。ディーゼルエンジンでは高圧縮で温度が上昇した空気中に高圧で燃料を噴射させて自己着火させる。

JIS K2204 軽油 Diesel Fuel

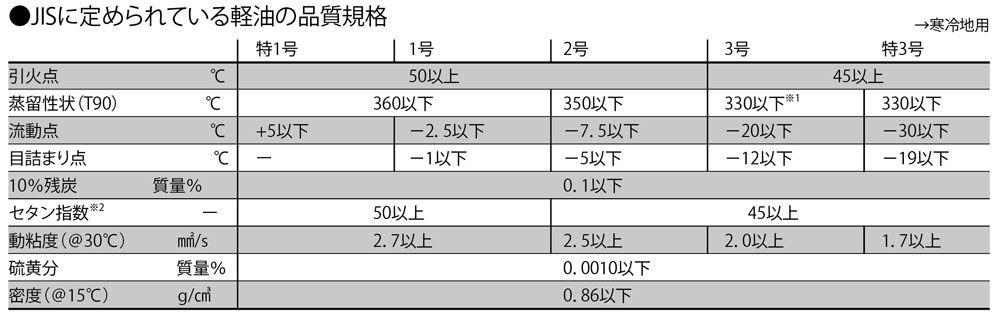

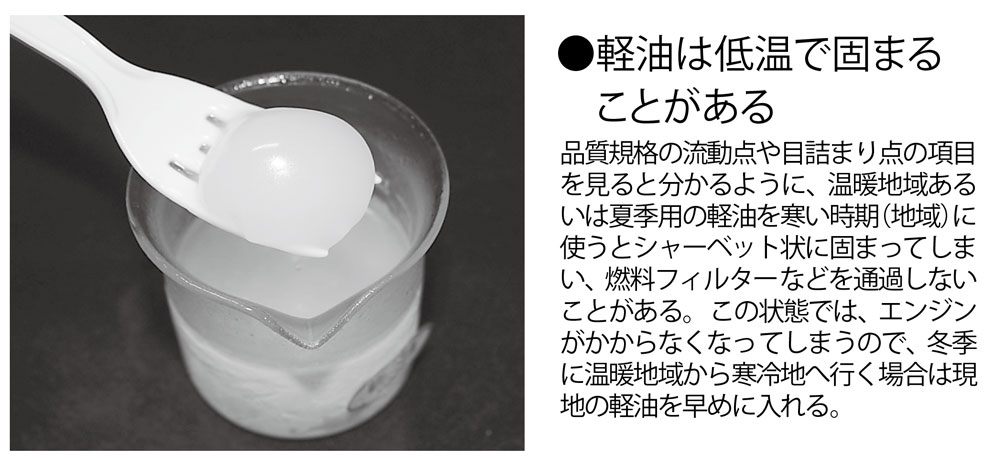

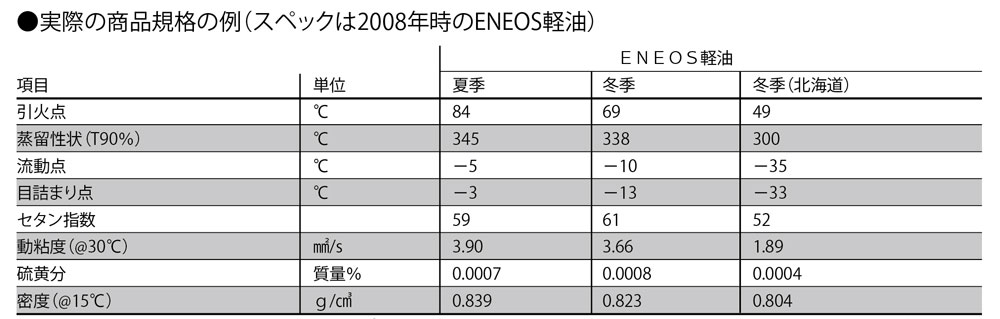

軽油の規格はJIS(日本工業規格)に定められている。軽油は流動点によって、特1号、1号、2号、3号、特3号に分類されているが、この使い分けは地域や季節でことなっているので、全ての種類を常に入手することはできない。このほかの規格として、流動点、目詰まり点、引火点、10%残炭、セタン指数、硫黄分、密度等がある。

軽油は原油を蒸留して取り出される沸点が200℃~350℃の石油製品である。呼び名から軽いイメージが持たれることもあるようだが、これは重油などと比較したときの話で、ガソリンの密度0.74g/立方センチメートル前後と比べると軽油は0.80~0.86g/立方センチメートルで1割ほど重くなっている。一時期セルフスタンドでは、軽自動車に勘違いして給油したドライバーがいたという話があるが、燃料の特性が全く異なるので、ガソリンエンジンでは使えない。

■軽油は地域や季節に合わせた5種類がある

※1 動粘度4.7以下の場合350℃以下 ※2 セタン指数はセタン価を用いることもできる

※1 動粘度4.7以下の場合350℃以下 ※2 セタン指数はセタン価を用いることもできる

軽油のJIS規格(最上段の表)にある10%残炭とは、サンプルを煮詰めて10%の体積としたときのコークス残留分を規定したもの。この数値はディーゼルエンジンの燃焼室に残る炭化物(カーボン)の量による影響度を規定したもの。寒冷地向けの製品では、低温流動性向上剤(添加剤)を使って、ワックス結晶が大きく成長するのを防いでフィルターを通過しやすくしたり、灯油留分の配合を多くすることでワックス量を少なくして低温性能を確保する。

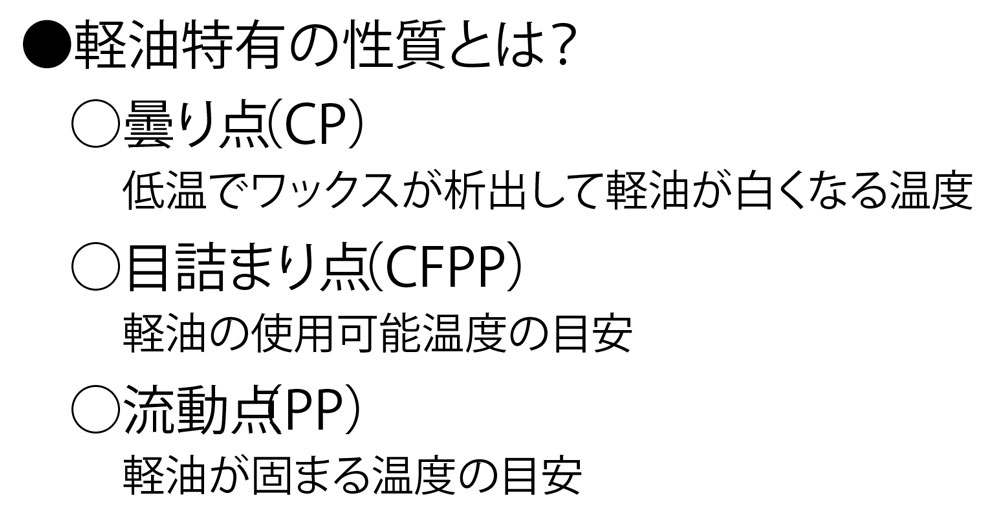

■軽油用語の+α