車検・点検・メンテナンス

更新日:2018.02.05 / 掲載日:2018.02.05

ハコスカDIYメンテ キャブOH【1】

1972年式日産スカイライン/4ドアGT-X/走行4万km

1972年式日産スカイライン/4ドアGT-X/走行4万kmクルマいじりの原点へ! 走れる旧車でメカとメンテを学ぶ

ボタンを押すだけで当たり前にエンジンがスタートする現代のクルマの便利さや安全性とは完全に逆方向へ行くのが旧車の趣味。単に懐かしいとかいうことでなく、カッコよく見えるから不思議。まだコンピューター制御がなく、エンジン始動にさえちょっとした技術やコツ、手こずった時の対処法まで知っている人が尊敬された時代の製品は、まさに人間中心のクルマ。それは、人の操作がエンジンのかかり具合から調子の維持に影響を及ぼし、機械と人間との関係で絶妙なコミュニケーションを要求される。それが旧車という機械の面白さかもしれない。そんなこんなで、AMガレージに持ち込んだのが、1972年のハコスカの最終年のGT-X。旧車いじりといえば、サビ取りが究極形かもしれぬが、某軽自動車のように、いつまで経っても走れないのも困る。そこで、メカいじりを楽しめる上物を持ってきたのだ。

低走行のフルノーマル! ほどよくヘタったハコスカGT-Xを発掘!

2016年12月28日に我らがAMガレージにやって来た「ハコスカ」ことGC10 型スカイライン。2年前まで車検を通していたというだけあって、エンジンの始動性もかなりGOOD!

2016年12月28日に我らがAMガレージにやって来た「ハコスカ」ことGC10 型スカイライン。2年前まで車検を通していたというだけあって、エンジンの始動性もかなりGOOD! オドメーターが4万kmというのが信じがたいが、オリジナル塗装で内装もかなりの上物。走るだけなら低予算で実現可能とみた。

オドメーターが4万kmというのが信じがたいが、オリジナル塗装で内装もかなりの上物。走るだけなら低予算で実現可能とみた。 リヤの左には5Speedのオーナメントがあるが、これはモデル末期に装着されたものらしい。昭和47年登録なので、恐らく本物だろう。

リヤの左には5Speedのオーナメントがあるが、これはモデル末期に装着されたものらしい。昭和47年登録なので、恐らく本物だろう。

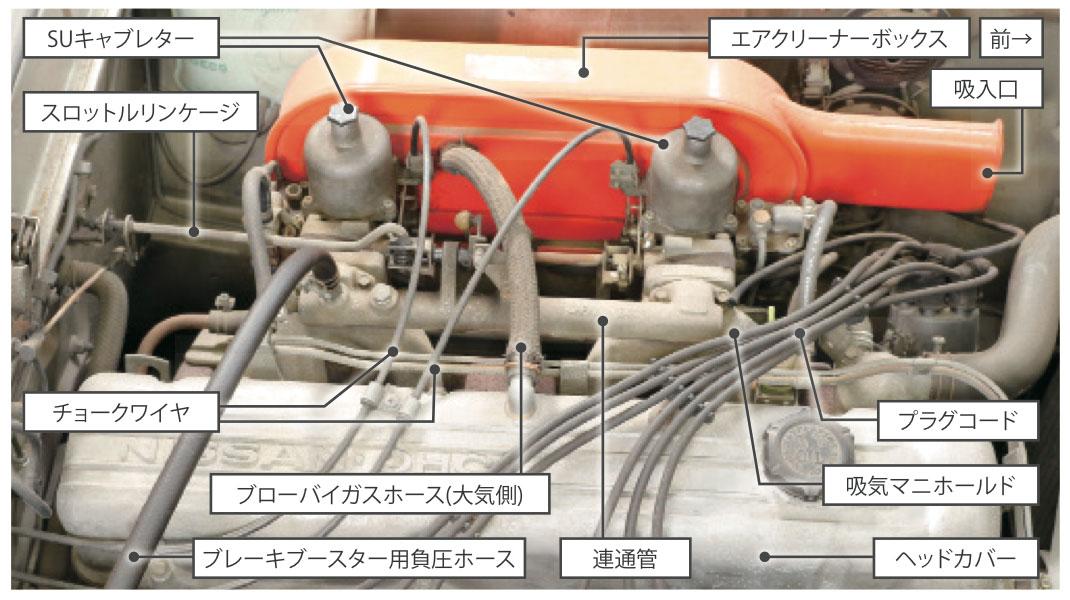

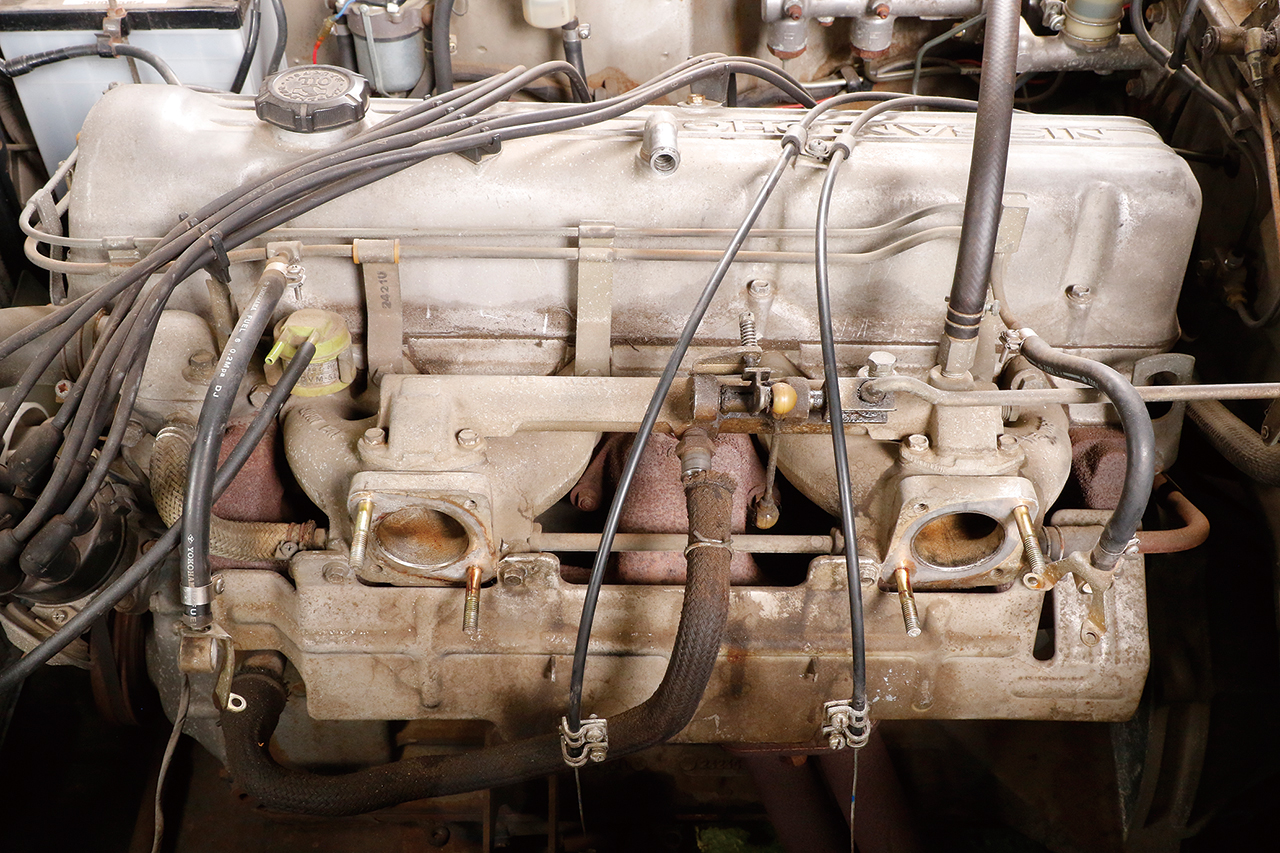

ツインキャブレターのL20を搭載、エンジンはオリジナルのままっぽい

現在のコンディション

■エンジン本体のオイル漏れなし

■始動性は良好

■キャブレターの同調不良かバラつき感あり

■アクセルを少し吹かすと息つきする

■せっかくの5速車だがギヤが2、4、Rしか入らない

■リヤドラムブレーキ固着

ブレーキマスターが交換されているようだが、エンジン本体は手つかずに見える。ヘッドカバーやオイルパンからのオイル漏れも見られず、走行距離はホントに4万kmなのだろう。エンジン始動は一発でOKだが、排気音はボソボソというミスファイアが多め。当初はリヤブレーキ固着と5MTが不調のため駐車場で少し動かす程度しかできなかったが、ブレーキ固着は簡単に直ったので、シフトさえ正常になれば走れる。

アイドリング中のインパネ。燃料計のE付近が摩耗している感じ(空になるとメーターが上がってくる)など、年季を感じさせる部分。赤丸がチョークノブ(冷えている時に引いてからエンジンをかける)。

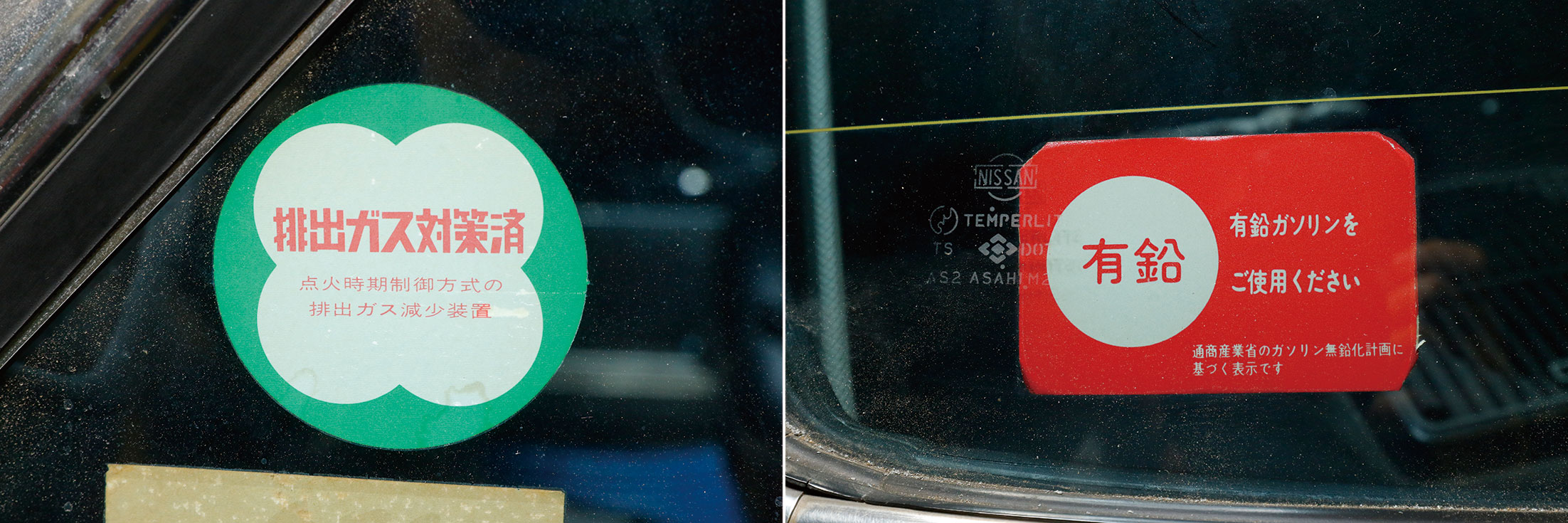

アイドリング中のインパネ。燃料計のE付近が摩耗している感じ(空になるとメーターが上がってくる)など、年季を感じさせる部分。赤丸がチョークノブ(冷えている時に引いてからエンジンをかける)。 左の三角窓にある「排出ガス対策済」、リヤウインドウにある「有鉛」の各ステッカー。本格的に走る場合は、有鉛ガソリン対応の添加剤を入れるか、バルブシート入れ替えが必要。

左の三角窓にある「排出ガス対策済」、リヤウインドウにある「有鉛」の各ステッカー。本格的に走る場合は、有鉛ガソリン対応の添加剤を入れるか、バルブシート入れ替えが必要。STEP1 目視点検で不具合箇所を探してみる

カウンターフローのため、左側に吸排気がまとまったL型エンジン

カウンターフローのため、左側に吸排気がまとまったL型エンジン動きはするが、完調とはいえぬ

キャブレターはやはりOHが必要だ

この個体は、2年ほど前まではナンバーがあり、その後は定期的に車庫でエンジンをかけるだけになっていた。引き取りは積載車で行ったが、その際のエンジン始動性は問題なく、排気音がボソボソとちょっと失火している程度。ただし、1速が入らずリヤブレーキも固着していたので、積み降ろしには若干の手間が必要だった。

ガレージで再度シフトレバーを動かしてみると、1速だけと思っていたギヤ不調は、3速および5速にも及んでいた。つまり、Hパターンの前半分が全く入らなくなっているのだ。なにかを噛んだのか内部のシフトリンケージ系がロックしているような印象だ。

エンジンは豪華でパワフルなGT-X用のため、SUのツインキャブとなっている。周りを見るとガソリンが垂れ続けた跡があり、下にあるエキゾーストマニホールドにも垂れたシミがある。オーナーによると、日産の協力店でもある地元の整備工場では完調ではないことを把握しているものの、フロートが入手できず、同調も手一杯のところにしているとのことらしい。う~ん、プロが診断しているのなら、AMガレージでよくなるか? 先行き手強そうだが、いにしえのSUキャブレターがどういうものなのか、じっくり見てやろうではないか!

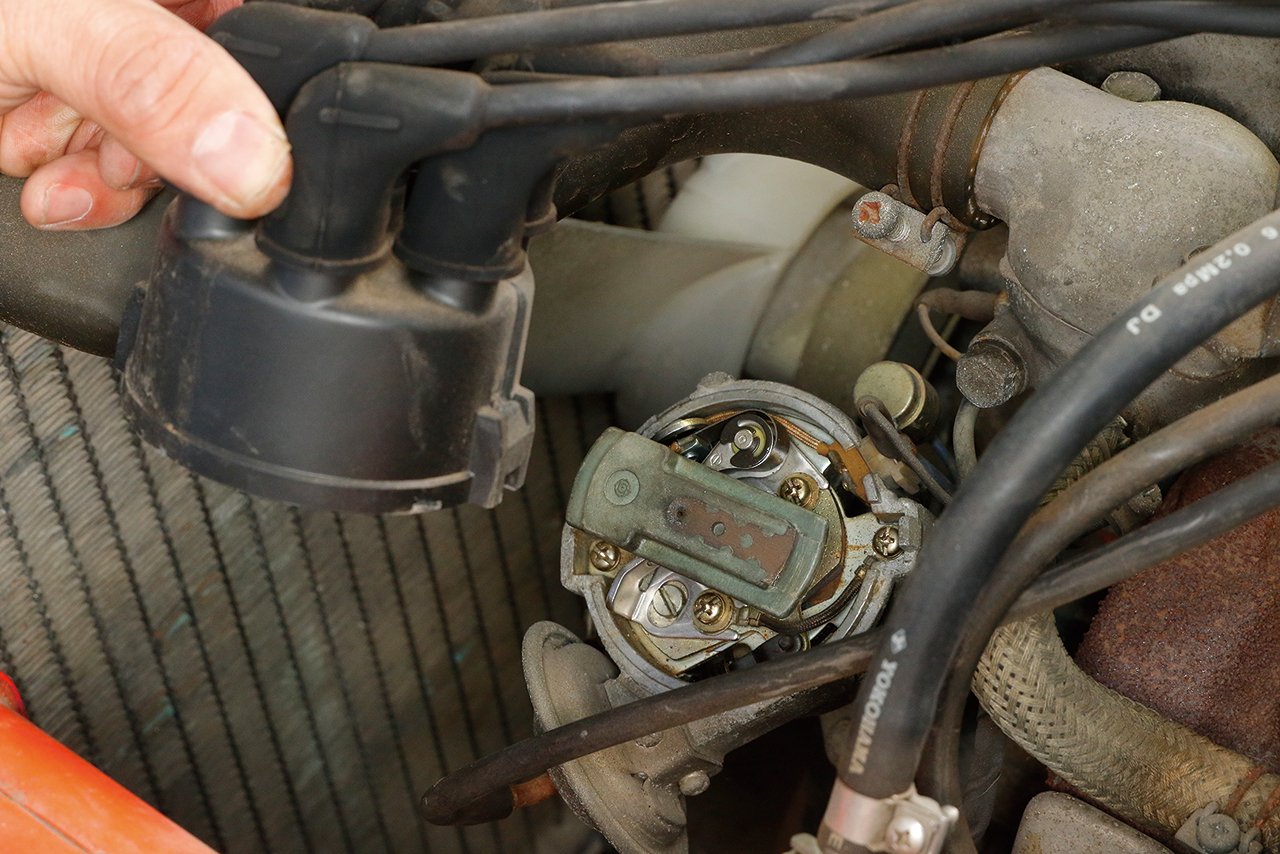

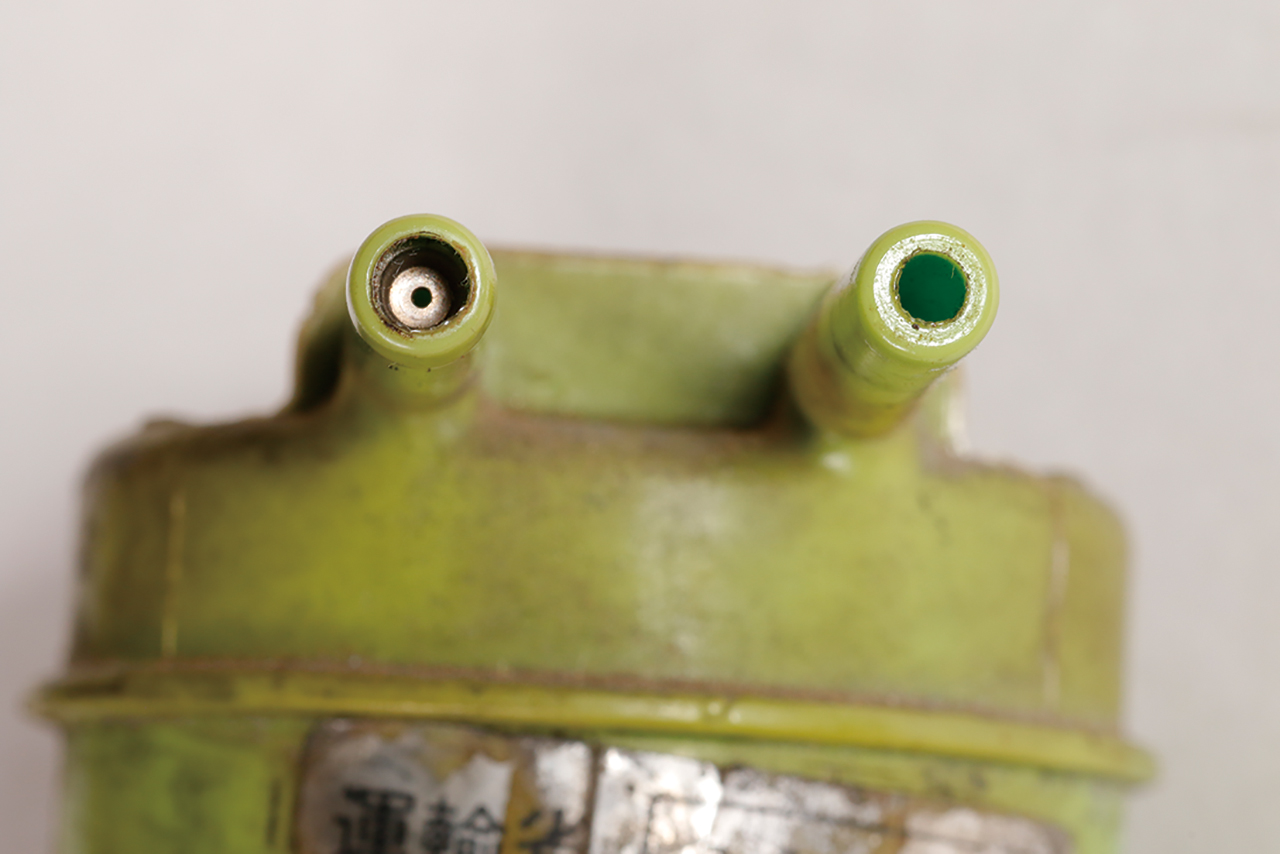

ざっと見回してみると緑の部品からバキュームホースが外れているのを発見。これが点火時期調整装置らしい。

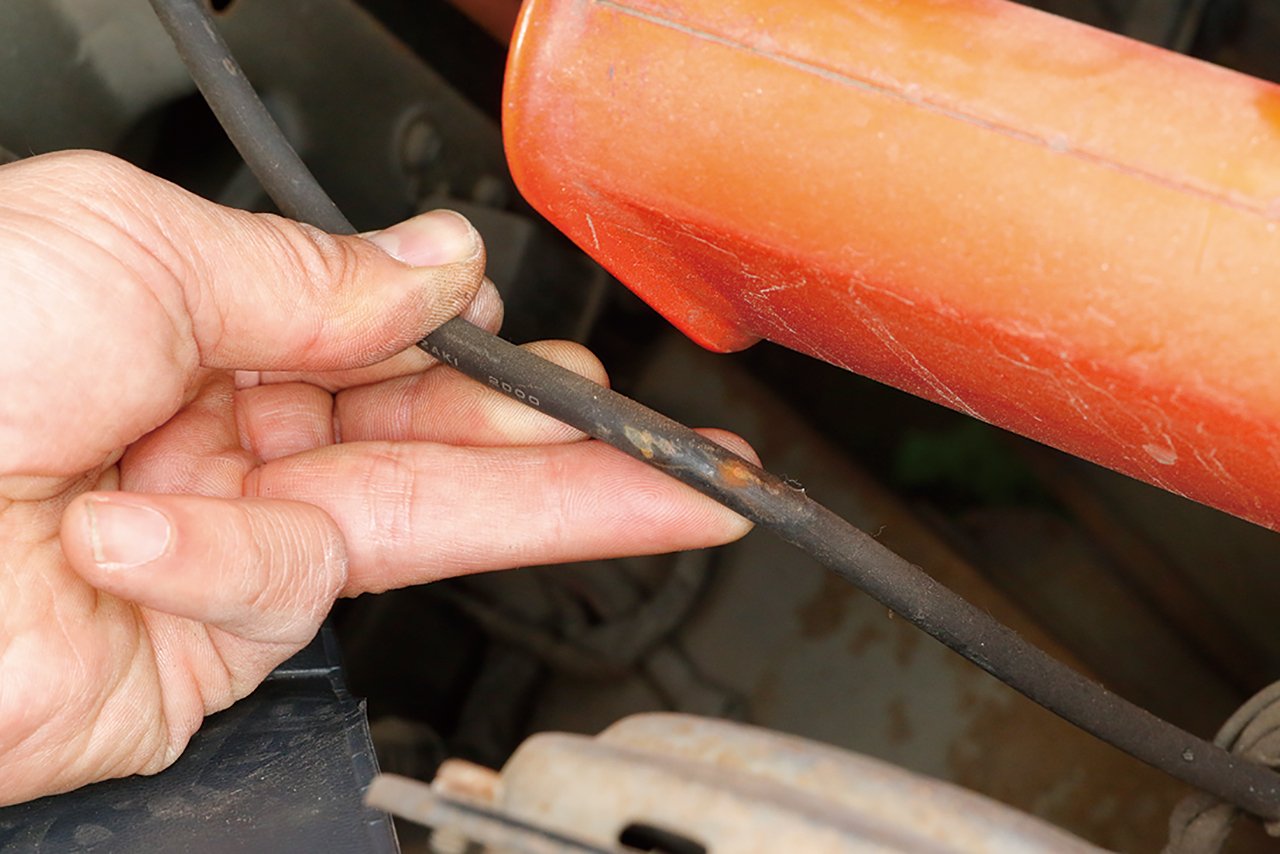

ざっと見回してみると緑の部品からバキュームホースが外れているのを発見。これが点火時期調整装置らしい。 今どきのクルマではまず見ないディストリビューターは、センターコードがラジエーターホースに接触。

今どきのクルマではまず見ないディストリビューターは、センターコードがラジエーターホースに接触。 エアクリーナーボックスの入り口のエッジにも接触。

エアクリーナーボックスの入り口のエッジにも接触。 擦れ跡が付いているが、被覆はセーフ。

擦れ跡が付いているが、被覆はセーフ。 誰かがセンターコードの向きを間違えて組んだようだ。当然、直しておく。また、リークがないか観察する必要がある。

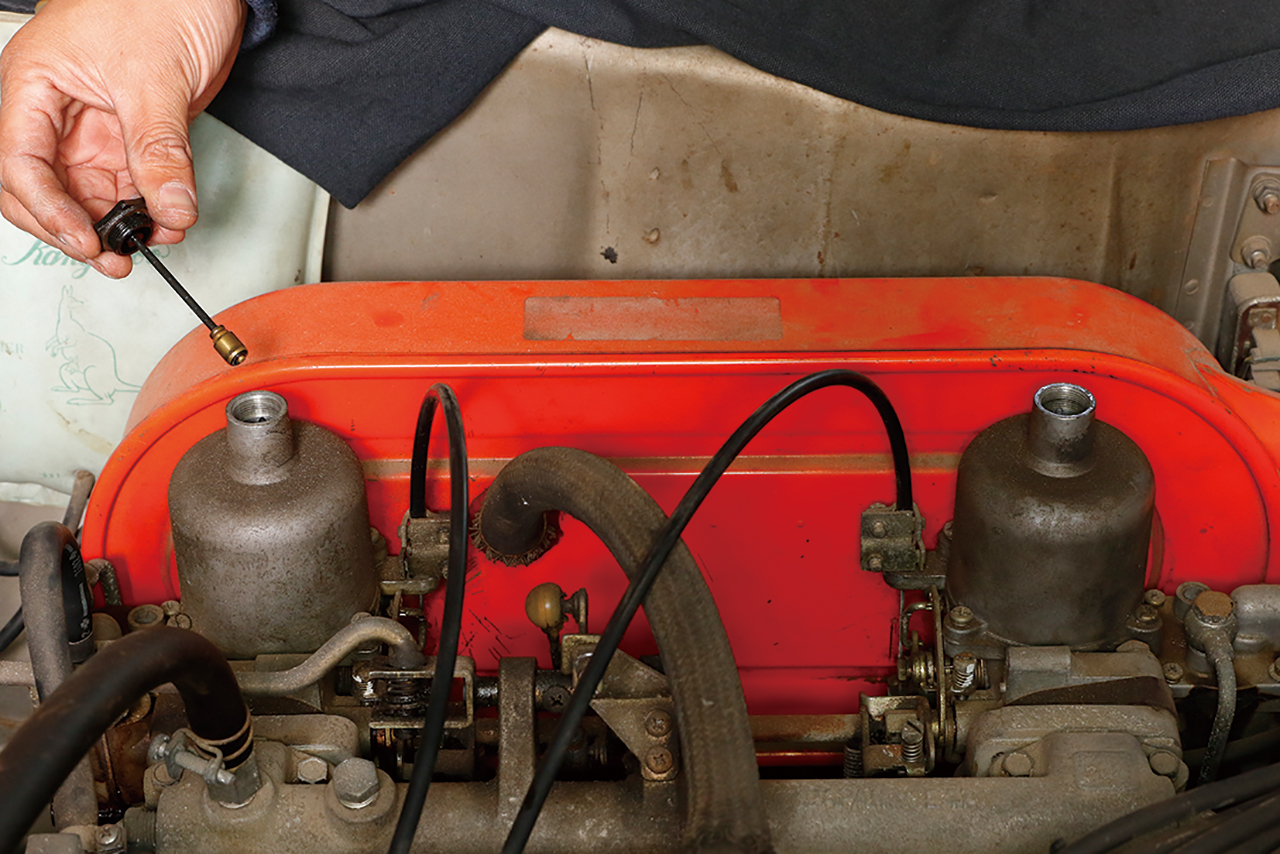

誰かがセンターコードの向きを間違えて組んだようだ。当然、直しておく。また、リークがないか観察する必要がある。 サクションピストンガイド内オイルを、上部ナットを外してチェック。オイル量がゲージの刻みの間にあればOK。後から分かったのだが、指定より低粘度が使用されていたかヘタったのか、ダンパーの利きが悪かった。

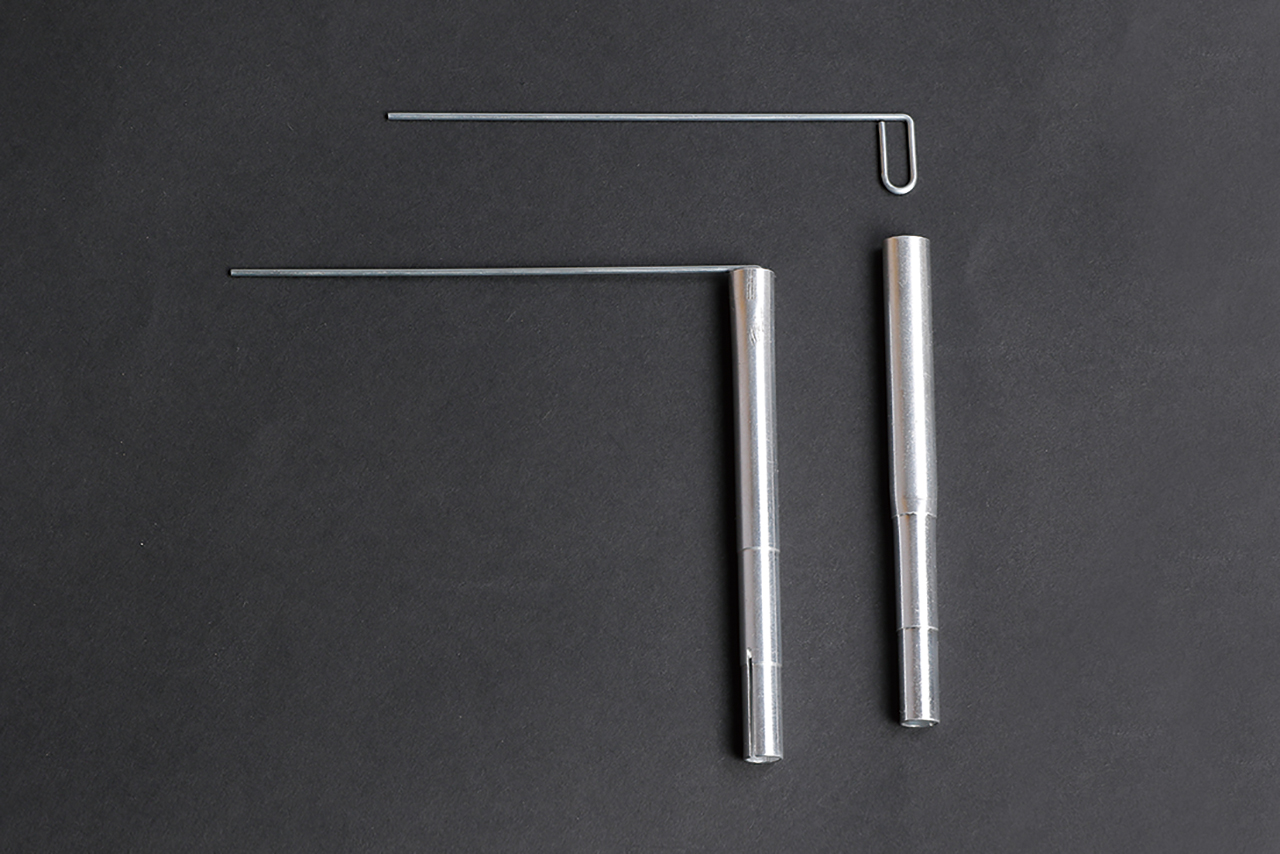

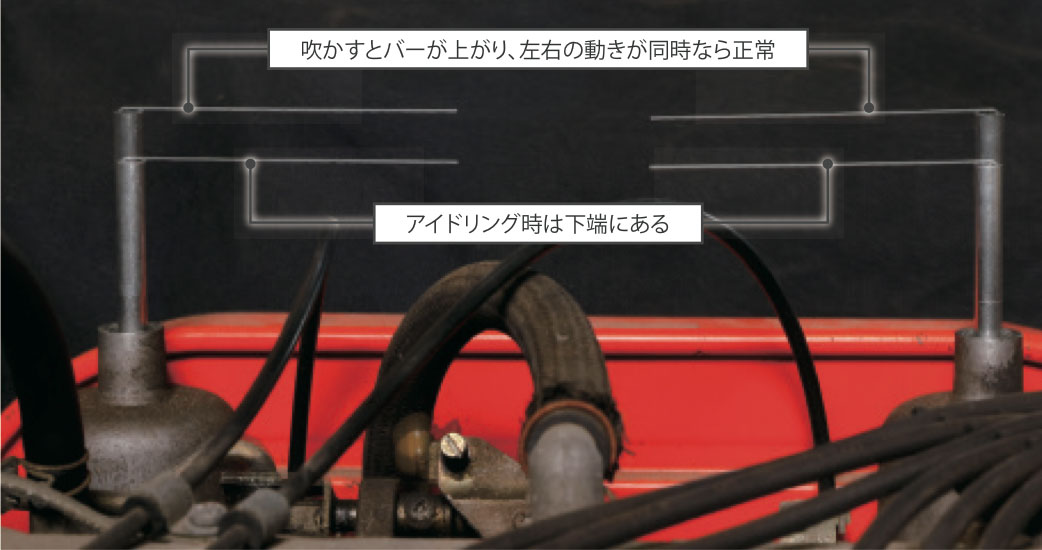

サクションピストンガイド内オイルを、上部ナットを外してチェック。オイル量がゲージの刻みの間にあればOK。後から分かったのだが、指定より低粘度が使用されていたかヘタったのか、ダンパーの利きが悪かった。 海外通販で購入したチューニング用ツールを使う。サクションピストンの動きでアクセルオンでのキャブレターの同調を見る。丸パイプに針金を差し込んで組み立てる。

海外通販で購入したチューニング用ツールを使う。サクションピストンの動きでアクセルオンでのキャブレターの同調を見る。丸パイプに針金を差し込んで組み立てる。 オイルキャップを外して、針金を向かい合わせにして、高さを揃える。

オイルキャップを外して、針金を向かい合わせにして、高さを揃える。 エンジンをかけて吹かした時、双方が同時に動けばOK。

エンジンをかけて吹かした時、双方が同時に動けばOK。いつの間にかエンジンの下に液体が……。それは何とガソリンで、消火器をスタンバイさせた。

リフトアップすると、リヤのキャブレターからオーバーフローしていた。

リフトアップすると、リヤのキャブレターからオーバーフローしていた。 エンジンをかけないイグニッションが一番出てきて、ステアリングリンケージを伝って落ちる。

エンジンをかけないイグニッションが一番出てきて、ステアリングリンケージを伝って落ちる。 バットに受けていると、結構溜まる。

バットに受けていると、結構溜まる。 オーバーフローパイプ以外にキャブレターの横も汚れている。

オーバーフローパイプ以外にキャブレターの横も汚れている。 マニホールドの上にも垂れ落ちている。

マニホールドの上にも垂れ落ちている。 リヤのタイコの下に穴が開き、エンジンをかけていると水がポタポタ落ちてくる。当時の材質はサビやすかったし、コンディション維持のため、走行しないでエンジンだけかけていた時期もあるので、これは仕方ない。

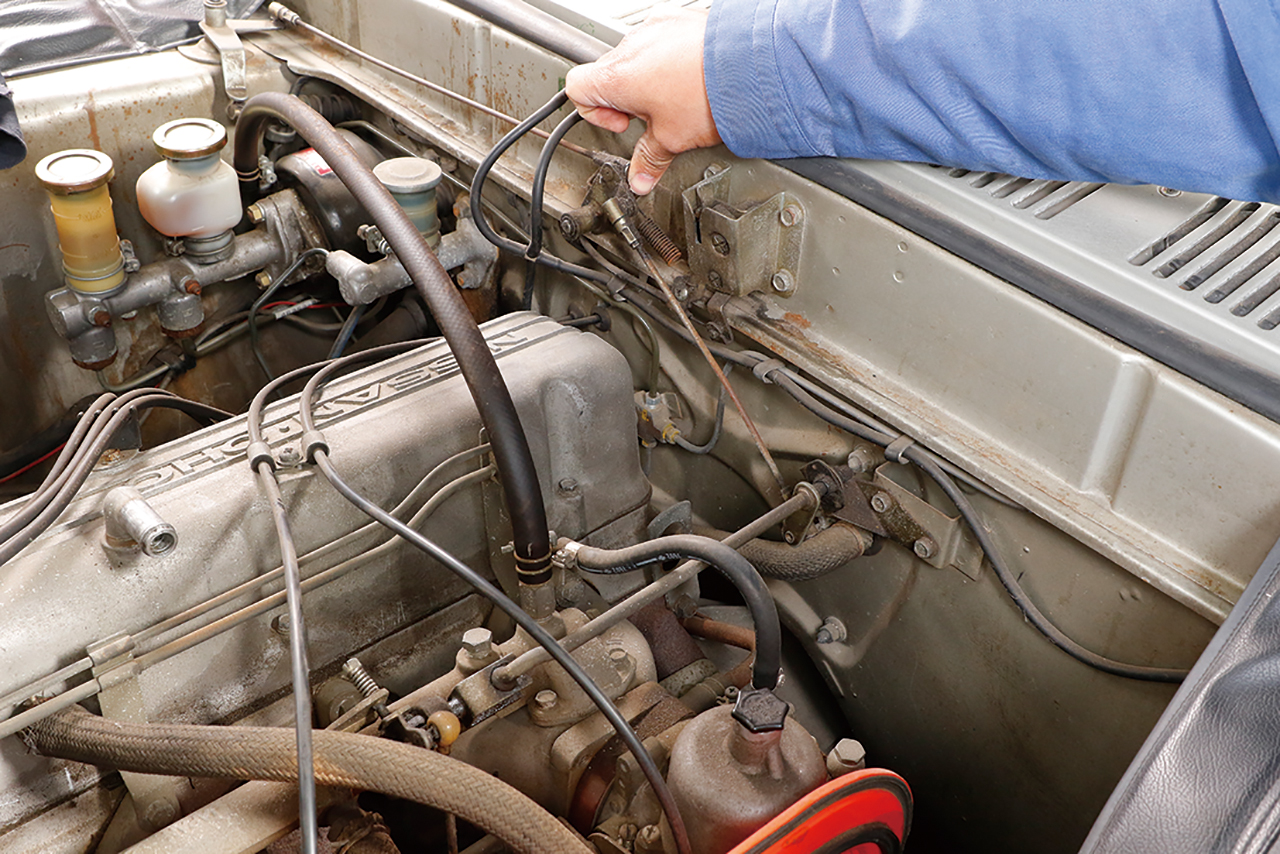

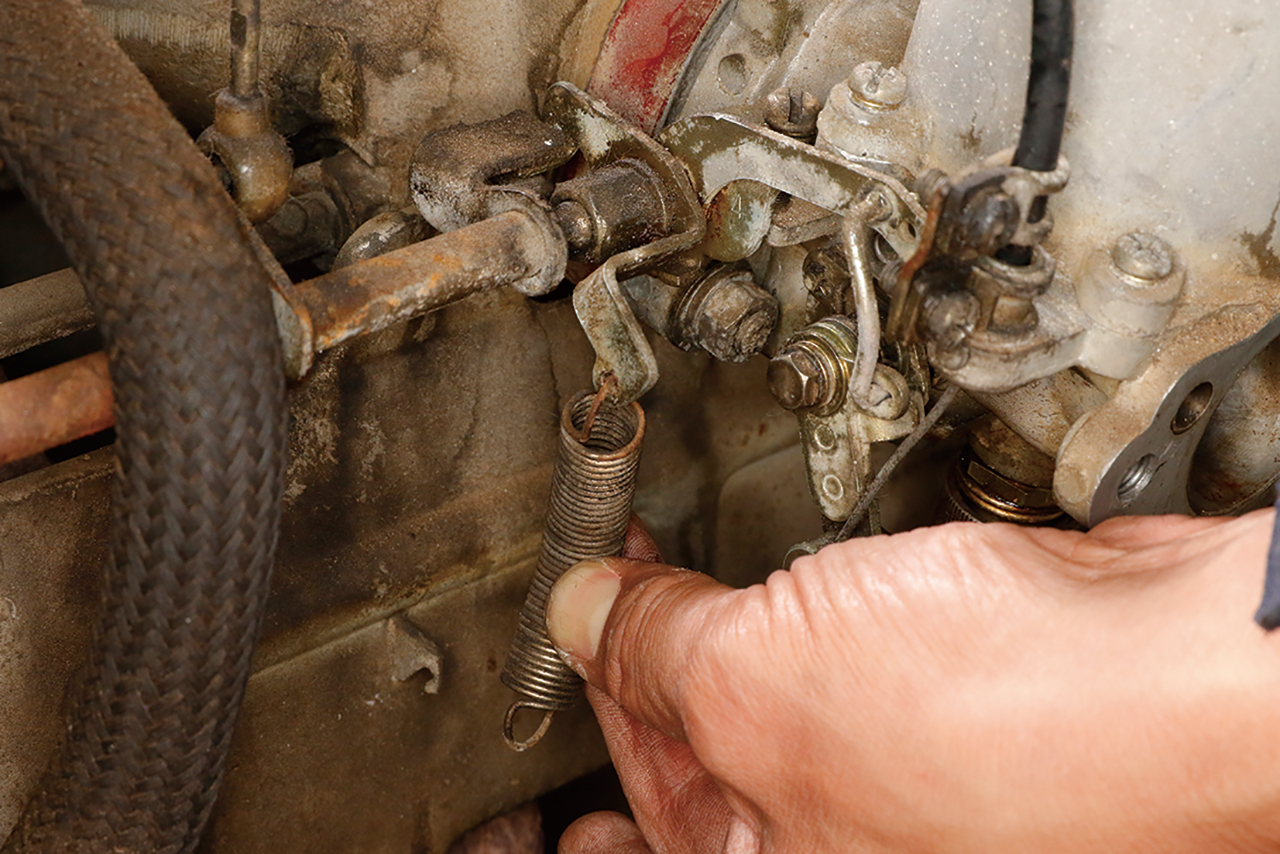

リヤのタイコの下に穴が開き、エンジンをかけていると水がポタポタ落ちてくる。当時の材質はサビやすかったし、コンディション維持のため、走行しないでエンジンだけかけていた時期もあるので、これは仕方ない。 リンケージ式なので、どこを押しても空吹かしが可能で便利。

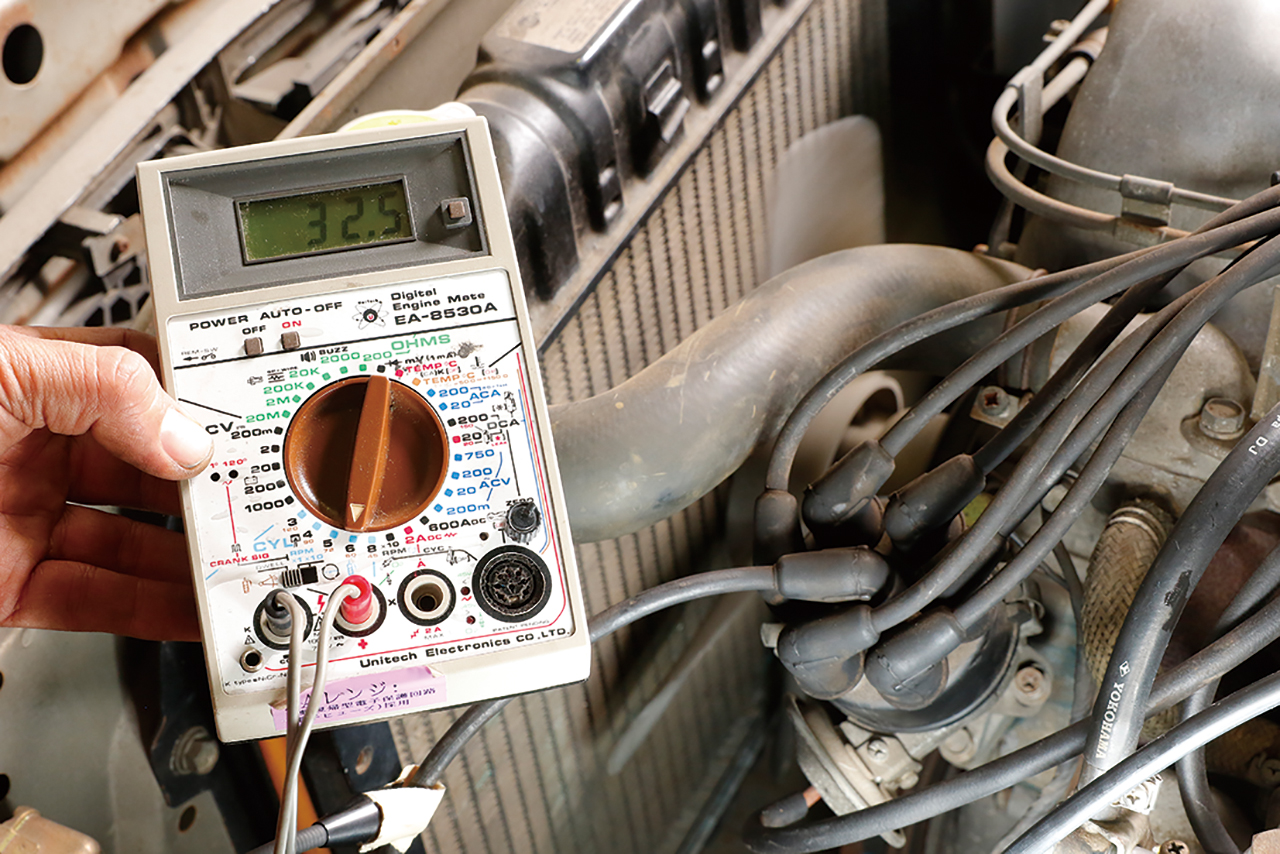

リンケージ式なので、どこを押しても空吹かしが可能で便利。 デジタルタコメーターでエンジン回転を表示。

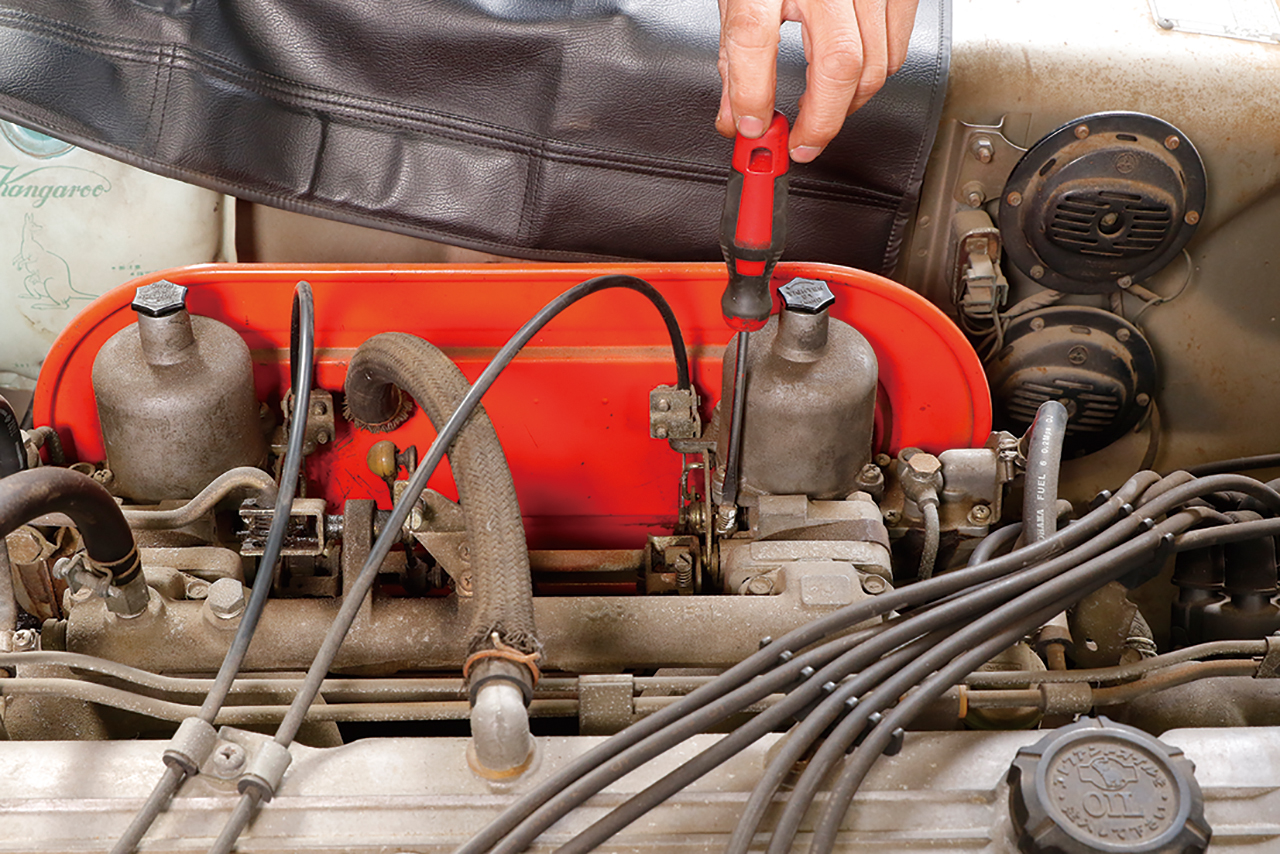

デジタルタコメーターでエンジン回転を表示。 スロットルアジャストスクリューで変化を見る。

スロットルアジャストスクリューで変化を見る。 アイドルアジャストナット(ジェットアジャストスクリュー)があり、混合気の濃さを調整する。

アイドルアジャストナット(ジェットアジャストスクリュー)があり、混合気の濃さを調整する。STEP2 点火系内部のコンディションと作動をチェック

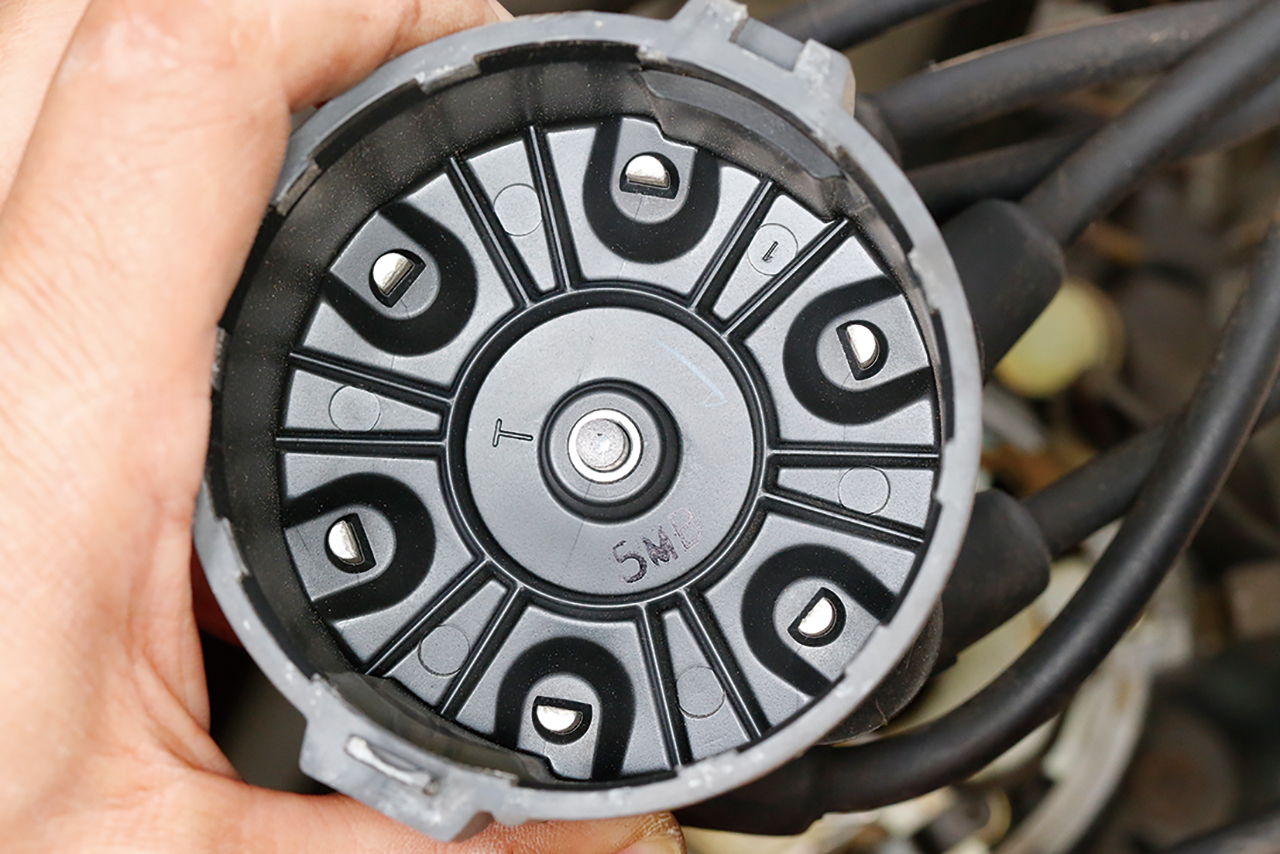

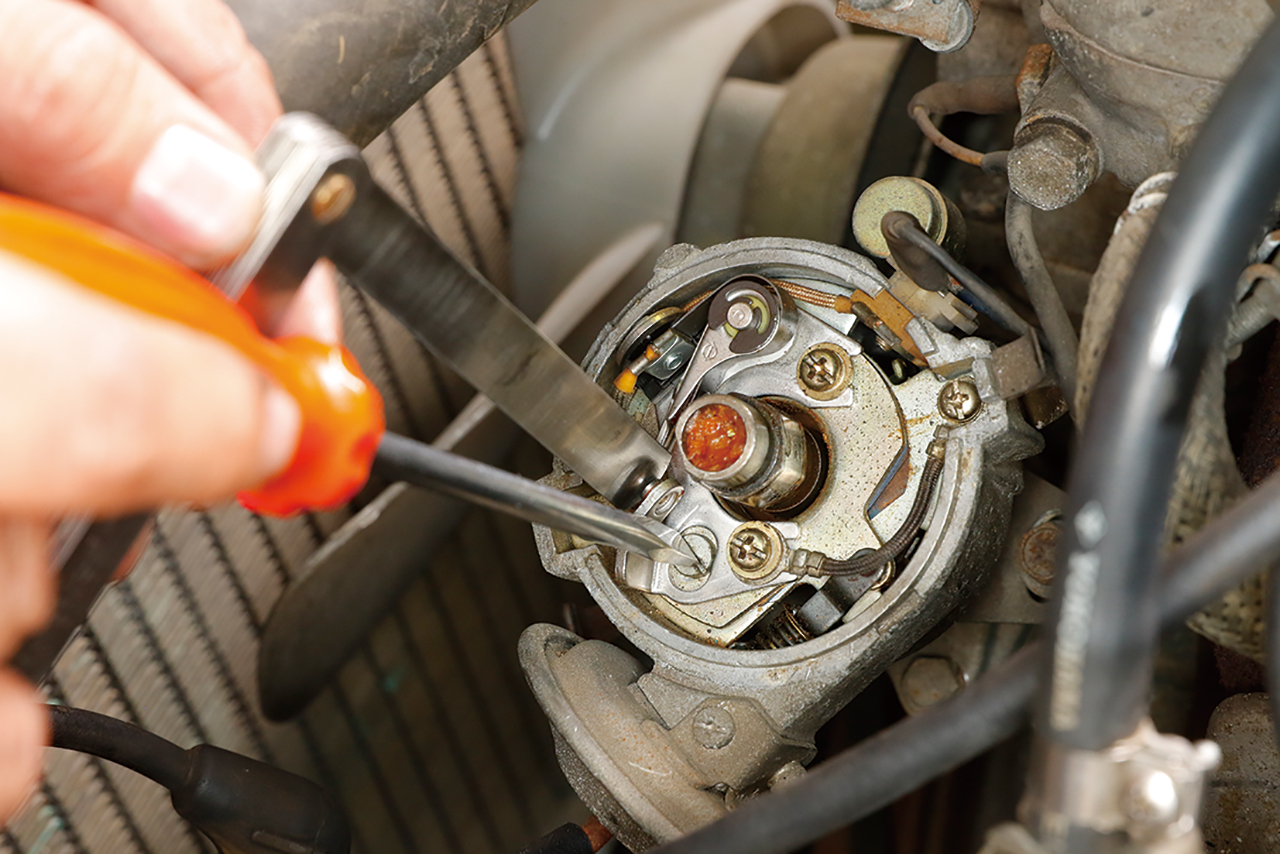

ディストリビューターは点火コイルから6つのスパークプラグに高電圧を配分。キャップは2つのクリップを外すと簡単に外れる。位置決めの突起があり、間違えることもない。

ディストリビューターは点火コイルから6つのスパークプラグに高電圧を配分。キャップは2つのクリップを外すと簡単に外れる。位置決めの突起があり、間違えることもない。完全アナログのポイント式点火システムを微調整

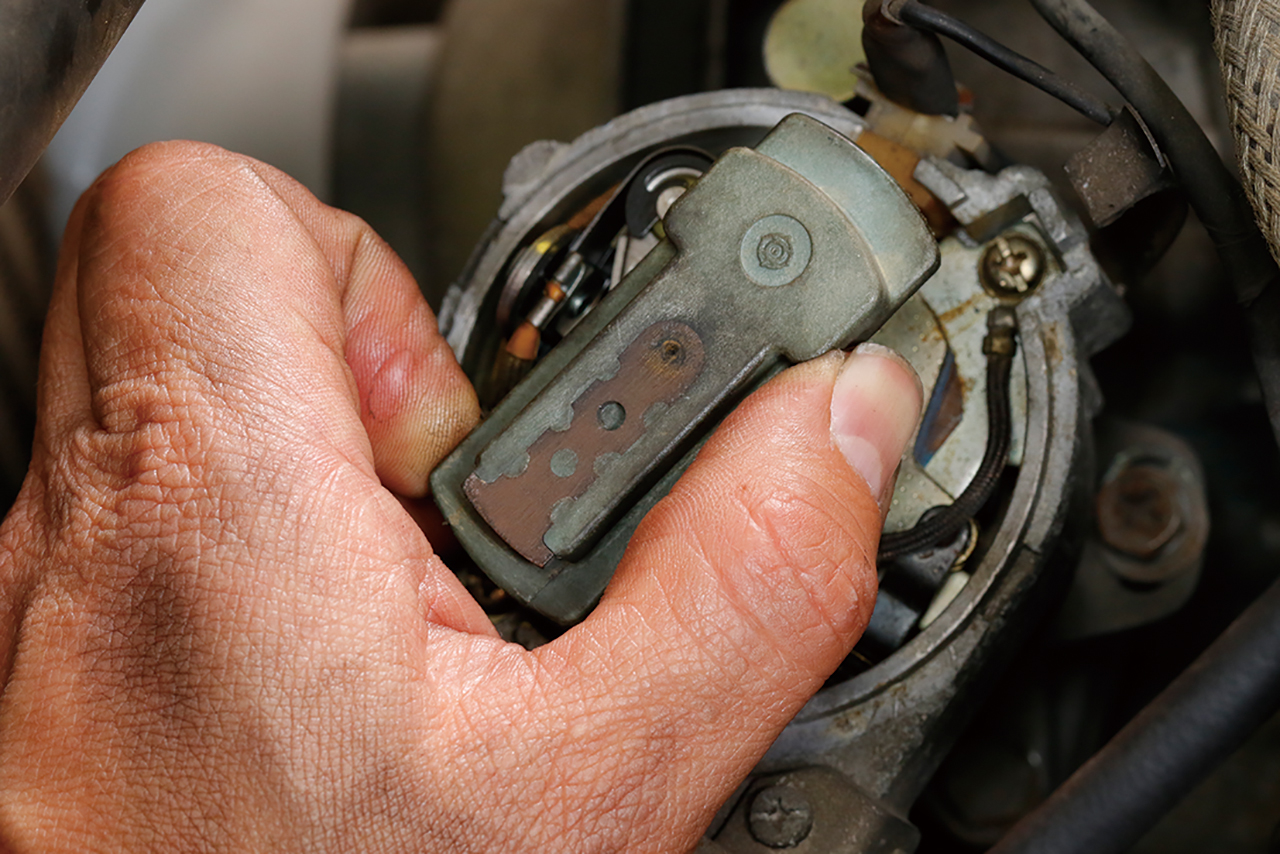

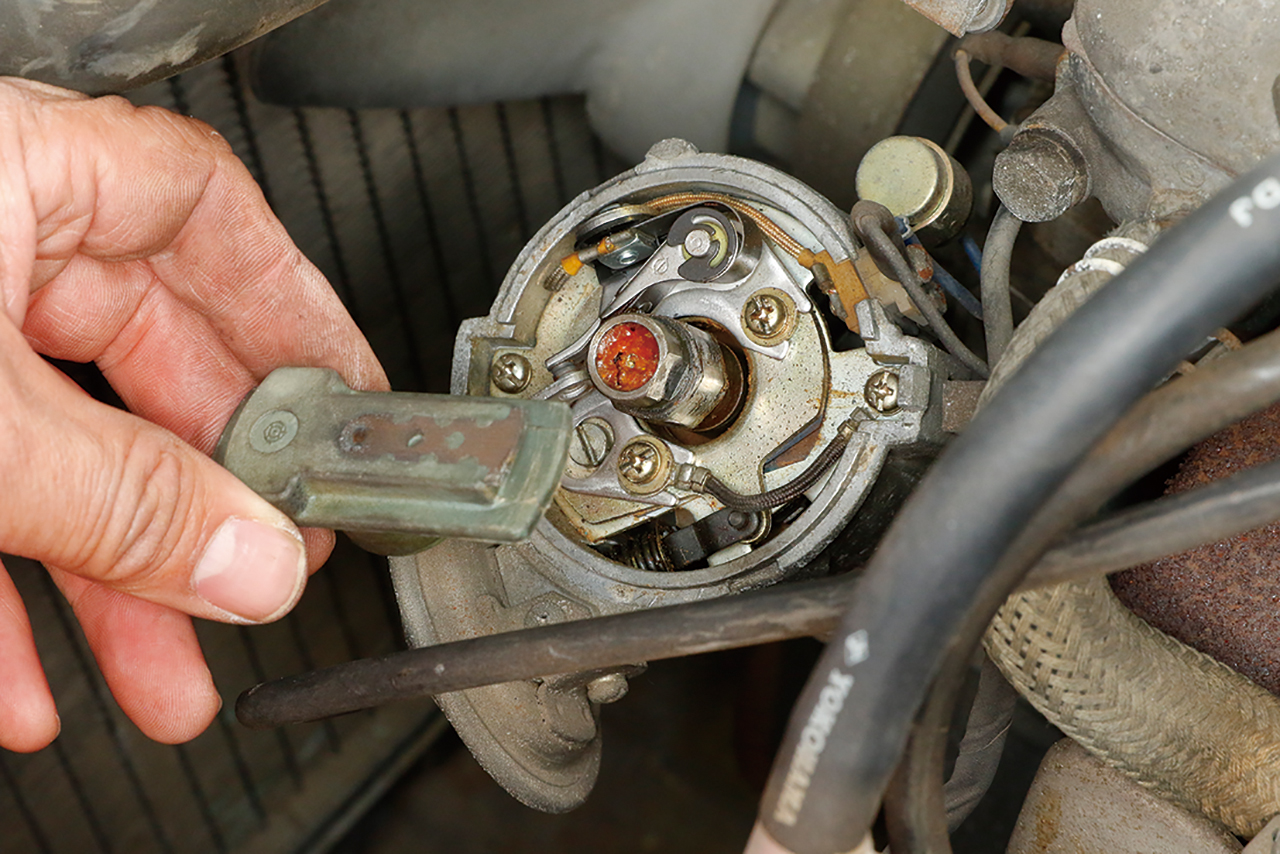

ハコスカのL20の点火装置は、ポイント式のディストリビューターで、定期的なメンテナンスを必要とするもの。ポイントは点火コイルに流れる電流をオンオフすることで、コイルに高電圧を発生させるもので完全なアナログ式。ディストリビューターの中央にあるシャフトには6つのカムがあり、クランクシャフトが2回転するとディストリビューターのシャフトは1回転して6回スパークを発生させる。ディストリビューターはシャフトの先端にあるローターがキャップ内を回っていて、キャップ内の電極へ空中放電させて伝達している。キャップ上にあるプラグコードは点火順序の順番になっているので、ローターが1回転するとすべてのスパークプラグへ高電圧が送られる。

消耗するのは、ポイントを動かしているカムやポイントのヒールと呼ばれるスリッパー部。さらに、ポイント自体も接点がカチカチ開閉していて、電流をカットした時にスパークが出ることもあるので、少しずつ消耗していく。

ポイントにはポイントギャップというのがある。カムの頂点で最大に開いた時の隙間があり、0.45~0.55mmとされている。また、ドエルアングルというものがあり、ポイントが閉じて点火コイルに通電している角度も一定の範囲がある。このエンジンでは、ポイントギャップが狭くなっていてドエルアングルが大きくなっていたので、調整し直した。ポイントの接点自体の荒れはなく、コンデンサーは未チェックだが、今後替えることも検討したいところ。

またプラグコードは2000年製のものが付いていた。コード表面に斑点状のリーク跡などはないが、こちらも完調を目指すなら交換したほうがいいかも。

エンジン回転が上がると、遠心力で点火時期を進めるガバナー進角機構がある。ローターを軽くひねった時、グニャっとねじれればOK。この他、バキューム進角機構もあるが、今回は省略

エンジン回転が上がると、遠心力で点火時期を進めるガバナー進角機構がある。ローターを軽くひねった時、グニャっとねじれればOK。この他、バキューム進角機構もあるが、今回は省略 点火コイルからの高電圧を各気筒に割り振るのがローター。昔のは引き抜くだけで外れる。

点火コイルからの高電圧を各気筒に割り振るのがローター。昔のは引き抜くだけで外れる。 ローターはあまりキレイではない。替えてもイイかも。

ローターはあまりキレイではない。替えてもイイかも。 キャップの内側は点火コイルから高電圧を受けるセンターカーボンと点火プラグ側のセグメントがある。

キャップの内側は点火コイルから高電圧を受けるセンターカーボンと点火プラグ側のセグメントがある。 セグメントが多少白っぽいが、削り落とすとギャップが増えるのでそのままにする。

セグメントが多少白っぽいが、削り落とすとギャップが増えるのでそのままにする。 点火コイルは左フェンダー内側の比較的前側。風雨に晒されそうな部分で、かなりホコリまみれ。

点火コイルは左フェンダー内側の比較的前側。風雨に晒されそうな部分で、かなりホコリまみれ。 コイルのマイナス端子(ポイントと接続)にテスターのプラスを当てる。

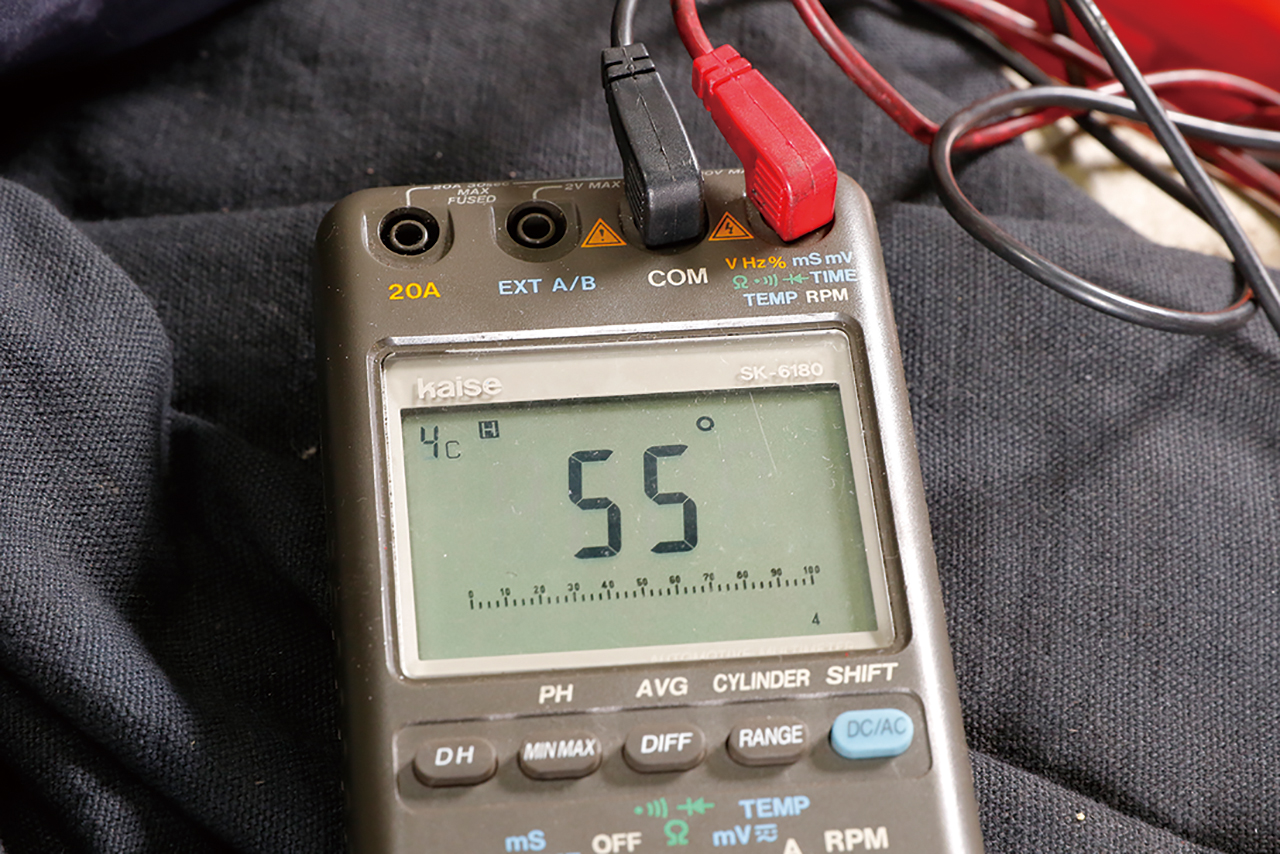

コイルのマイナス端子(ポイントと接続)にテスターのプラスを当てる。 テスターでドエルアングル測定。55度で大きすぎなので、ポイント隙間を広げることに。

テスターでドエルアングル測定。55度で大きすぎなので、ポイント隙間を広げることに。 ポイントのプレートを固定する2本のビスを緩める。

ポイントのプレートを固定する2本のビスを緩める。 シックネスゲージを挟み、アジャスターを回して調整するが、ポイントがシックネスゲージを挟む力が弱いので加減が難しい。

シックネスゲージを挟み、アジャスターを回して調整するが、ポイントがシックネスゲージを挟む力が弱いので加減が難しい。 ドエルアングルは32度。今度はちょっと小さすぎなので再調整。

ドエルアングルは32度。今度はちょっと小さすぎなので再調整。 タイミングライトのピックアップを1番のプラグコードにつなぎ、クランクプーリーを照らす。

タイミングライトのピックアップを1番のプラグコードにつなぎ、クランクプーリーを照らす。 クランクプーリーの刻みは5度。BTDC17度に調整する。

クランクプーリーの刻みは5度。BTDC17度に調整する。排ガス対策の点火時期制御とはどんなもの

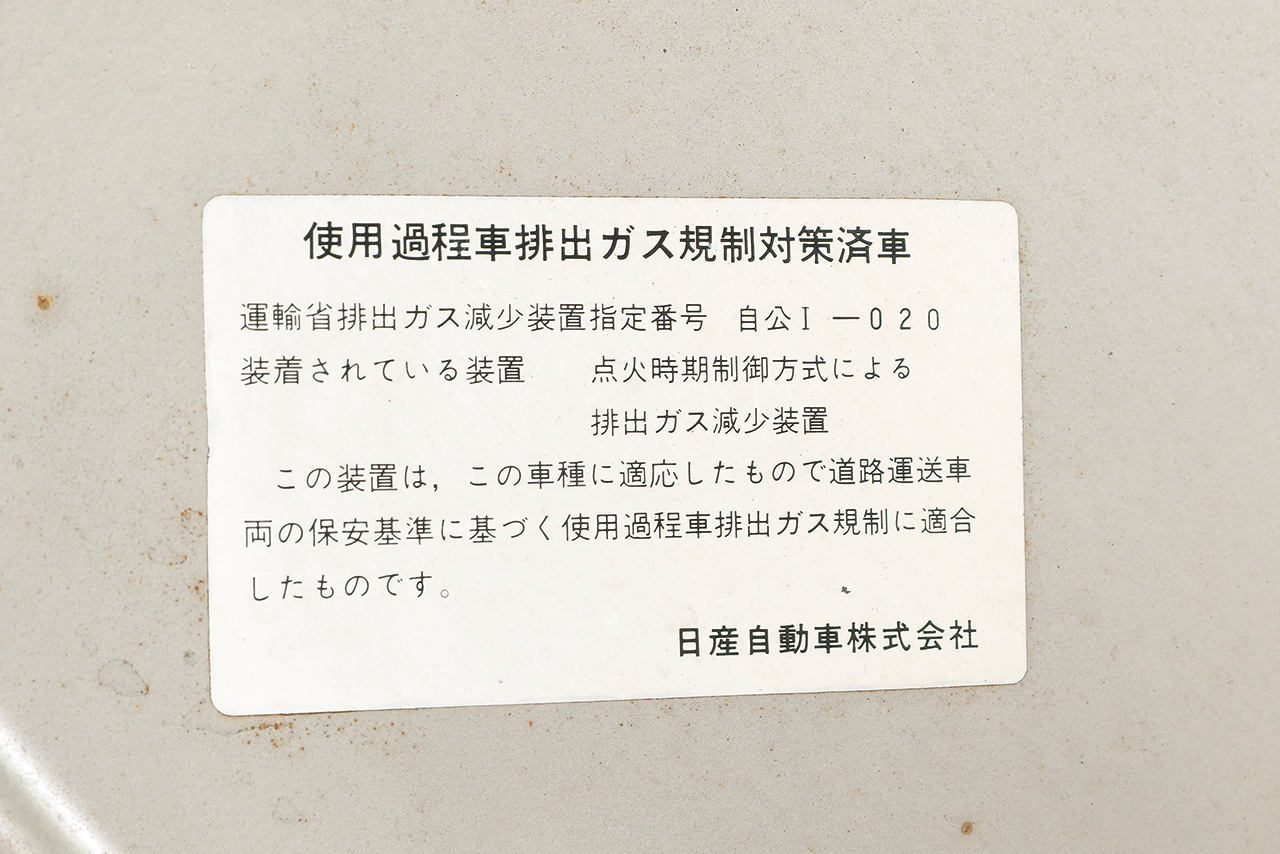

ハコスカでは昭和48年排出ガス規制により使用過程車に対する点火時期調整装置による排出ガス減少策が実施されている。

この装置は、キャブレターとディストリビューターのバキュームホース間に繋ぐもので、内部には金属の缶が入っている。

機構としては、キャブレター側負圧ホース接続部と内部の空間部にオリフィスがあり、スロットルからの負圧が掛かると、空間部の空気をジワッと吸わせ、ディストリビューターへの負圧(進角)を遅延させる。これでHCが減少する。

画像の向かって右がディストリビューター側、左がキャブレター側。

画像の向かって右がディストリビューター側、左がキャブレター側。

向かって左のキャブレター側はオリフィスを備える。

向かって左のキャブレター側はオリフィスを備える。ポイントの役目

中央の6角形がカムだ。

中央の6角形がカムだ。ポイントは、コンタクトブレーカーポイントとも呼ばれ、点火コイルの一次コイルの電流をカムの回転に連動して断続させる。

STEP3 スパークプラグのコンディション

燃焼室の目撃者は、前後キャブレターのバラつきを証言!

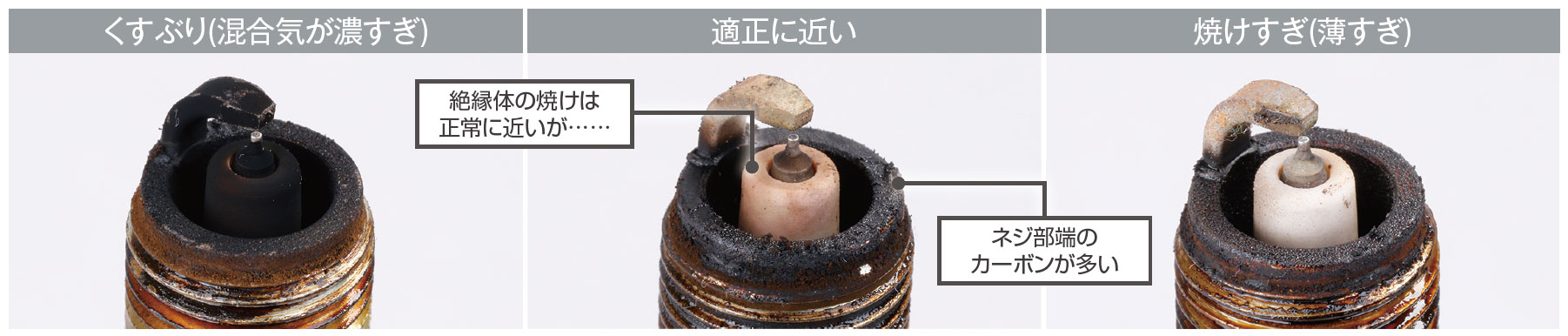

スパークプラグは燃焼室の目撃者とも呼ばれ、使用したプラグをチェックすることで各シリンダーの混合気の状態を推し量ることができる。キャブレターエンジンは、季節による変動や経年変化が大きいので、こまめなチェックが大切。

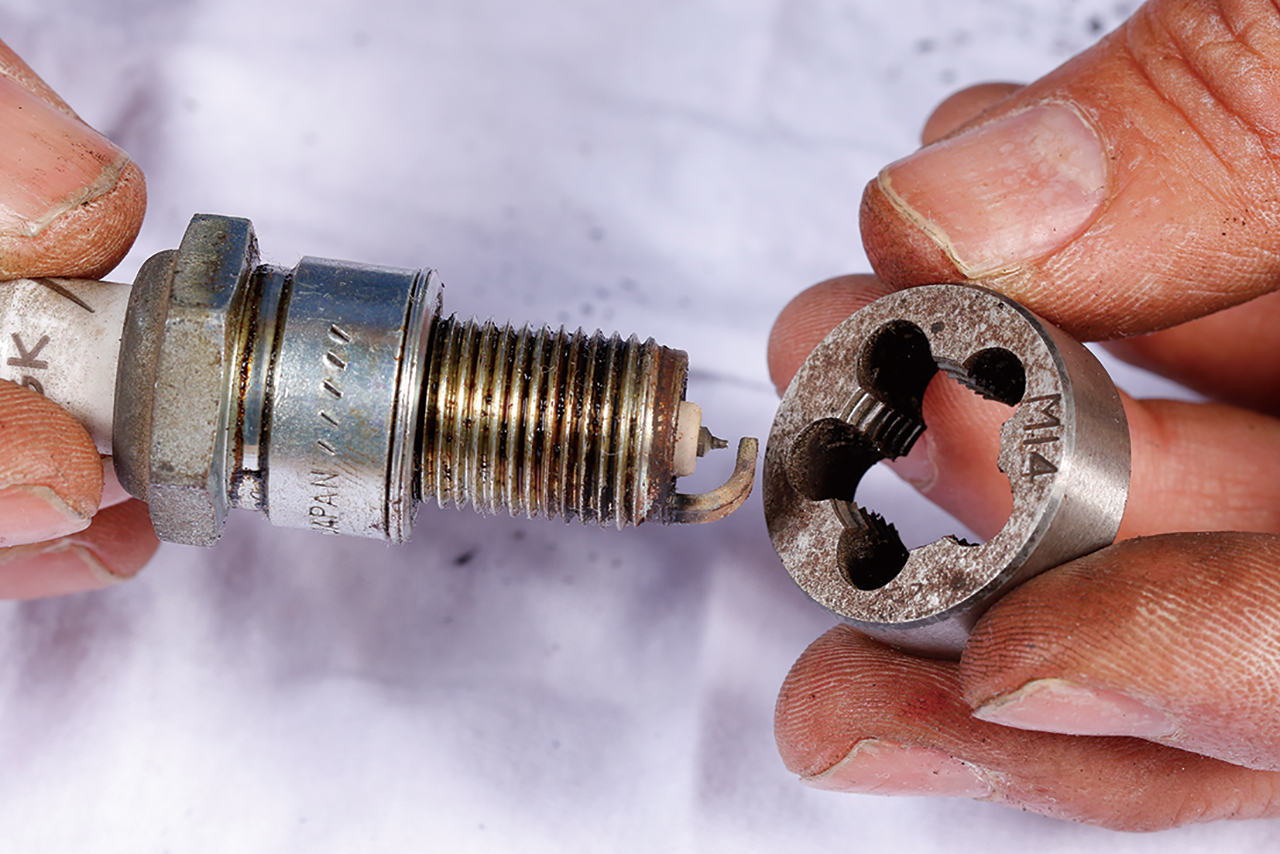

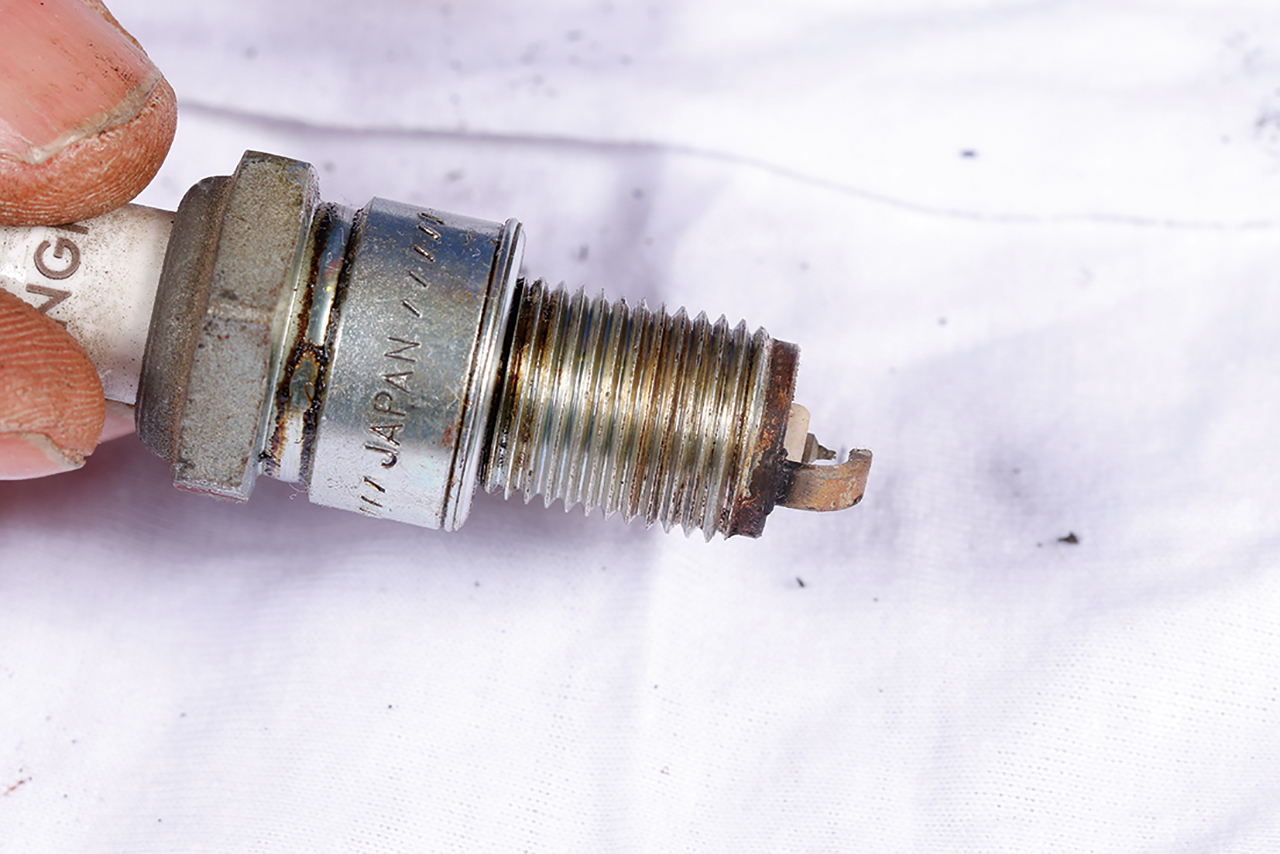

L型エンジンは、カウンターフローの吸排気なので、プラグは運転席側にズラッと並んでいて、メンテナンス性は抜群によい。しかし、緩めようとしてもネジが固着気味で緩めにくい。一旦締めたりしながら慎重に外していくと、ネジ部のカーボンが多く、5番と6番は座面から燃焼ガスがにじんだような形跡もある。

シリンダー順に並べてみると、2番と3番は真っ黒。それに対して4番と6番は最新のエンジンと同じくらい絶縁体が白くなっている。エンジンは定期的にかけていたとのことだが、走行していないのにこれだけ焼けるというのは、混合気が相当薄いはずである。ツインキャブレターは1~3番、4~6番というグループになっているので、前後で混合気が全く違う濃さになっているのだろう。始動性は非常によいのだが、アクセルをちょっと踏んだ時にスムーズに回転が上がらないのも、リヤ側のキャブレターが非常に薄くセットされているからだと思われる。薄いとススが溜まりにくくてよい半面、ミスファイアしやすくアクセルの開け始めに燃料が遅れたりするとボボボーと回転が付いてこなかったり、トルクがなくて力のない状態になってしまう。バックファイアの原因にもなる。濃い場合も濃すぎになると失火するが、同じズレ方なら、濃いほうがエンジン回転に粘りが出て、すぐ失火とはなりにくい。

プラグとシリンダーヘッドのネジはカーボンを丁寧に落とし、ネジ部に耐熱グリスも塗って、燃焼ガスがネジ隙間へ浸入するのを少しでも防ぐようにした。

取り外したスパークプラグ。向かって左から1番~6番。

取り外したスパークプラグ。向かって左から1番~6番。スパークプラグを外して、順番に並べるとこのように焼け具合に極端な差がある。フロントキャブレターのグループ(1-2-3)では2番と3番が真っ黒。リヤのグループ(4-5-6)はアイドリングだけなのに、やたらキレイに焼けている。しかもオーバーフローしていたのにだ。

本来は走行後でないと判断できないが、このエンジンではアイドリングだけで代表パターンが揃う。中央の写真は絶縁体の色がキャブ車としては適切なキツネ色だが、ネジ部のカーボンが多い。始動時の濃混合気で生成されたカーボンが焼けきれないのだろう。右側の絶縁体は現在のエンジンではきわめてよい状態だが薄い部類だろう。

プラグのネジ部の端面は燃焼室の一部でもあるので、そこの汚れ方と燃焼室内はある程度連動する。ピストンを上死点にしてプラグホールからのぞくと、プラグのくすぶりが目立つ3番のピストンは黒いカーボンが堆積。

3番シリンダー

3番シリンダー 4番シリンダー

4番シリンダー プラグホールの5番(右)と6番(左)はこのように外側まで汚れがにじみ出している。単なる締め不足だと思ってたが、軽症に見える5番の状態は思ったより悪化していた。

プラグホールの5番(右)と6番(左)はこのように外側まで汚れがにじみ出している。単なる締め不足だと思ってたが、軽症に見える5番の状態は思ったより悪化していた。 まずはプラグの清掃。エンジンコンディショナーを少し吹いてブラッシング。しかし、ブラシの毛が太いのか、完全なクリーニングまでには達せず。

まずはプラグの清掃。エンジンコンディショナーを少し吹いてブラッシング。しかし、ブラシの毛が太いのか、完全なクリーニングまでには達せず。 ネジの谷も掃除したいので、M14-1.25のダイスを通す。

ネジの谷も掃除したいので、M14-1.25のダイスを通す。 オネジに横から押し付ける感じでねじ込む。

オネジに横から押し付ける感じでねじ込む。 谷のカーボンもキレイに落ちている。

谷のカーボンもキレイに落ちている。 シリンダーヘッド側はタップを通すことも考えたが、アルミ地を切ってしまうとネジが甘くなる可能性があるので、使わず同サイズのプラグを使用。ネジ山に斜めの溝を入れる。

シリンダーヘッド側はタップを通すことも考えたが、アルミ地を切ってしまうとネジが甘くなる可能性があるので、使わず同サイズのプラグを使用。ネジ山に斜めの溝を入れる。 プラグレンチを使い手回しでねじ込む。

プラグレンチを使い手回しでねじ込む。 斜めの溝にカーボンが溜まっている。

斜めの溝にカーボンが溜まっている。 エンジンコンディショナーをネジ山に少し吹いて溶解させる。

エンジンコンディショナーをネジ山に少し吹いて溶解させる。 パーツクリーナーを少し吹いてウエスで拭き取る。数回繰り返して、キレイになってきた。

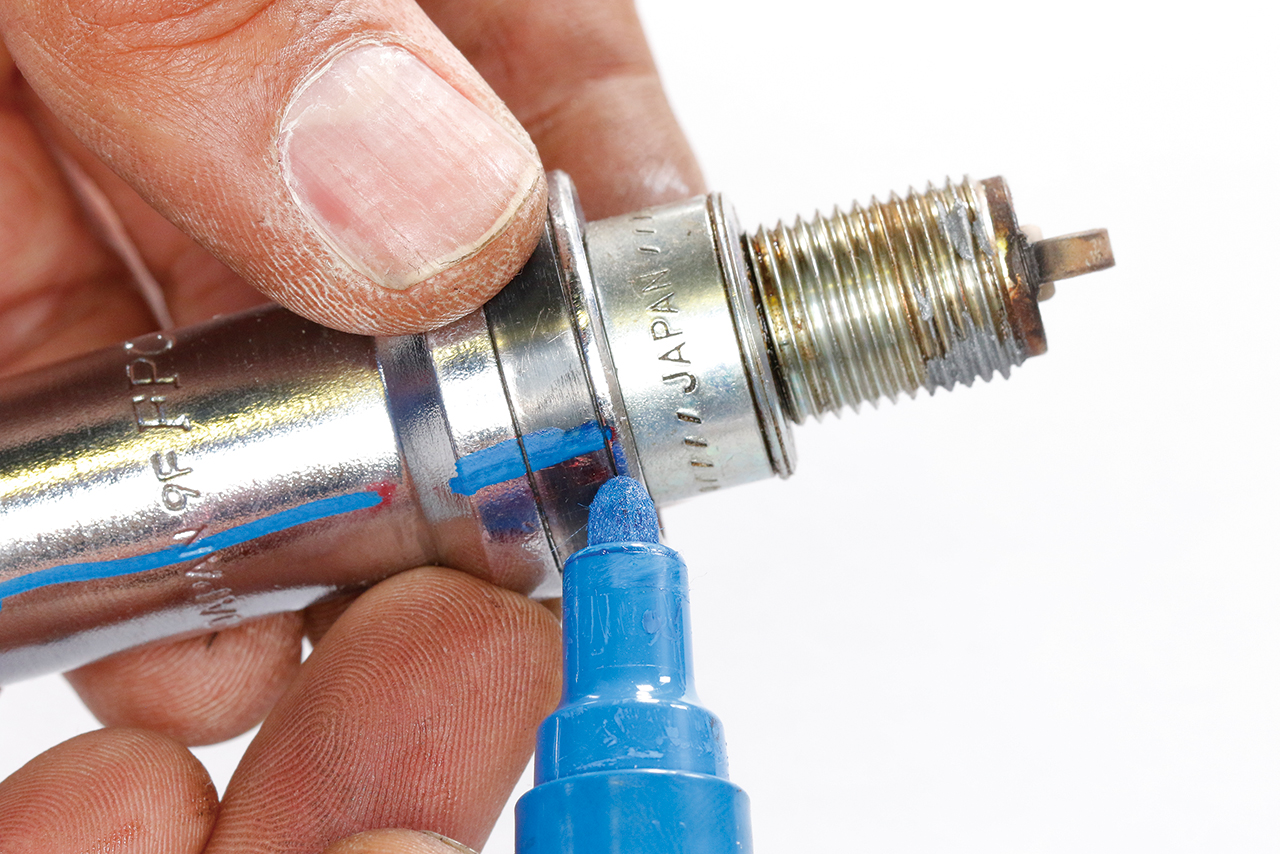

パーツクリーナーを少し吹いてウエスで拭き取る。数回繰り返して、キレイになってきた。 アイドリングがバラつくので、プラグ側でできる対策をしておく。接地電極が吸気バルブ側を向かないよう、プラグとレンチにマークをする。

アイドリングがバラつくので、プラグ側でできる対策をしておく。接地電極が吸気バルブ側を向かないよう、プラグとレンチにマークをする。 ネジ部には耐熱グリスを塗る(締めすぎ注意。トルクは1割落とす)。

ネジ部には耐熱グリスを塗る(締めすぎ注意。トルクは1割落とす)。 座面に当たったところで接地電極の位置確認。ここから30度(使用品の場合)回すので、本締め後に電極がどこに向かうかを予想し、ダメなら他と入れ替え。

座面に当たったところで接地電極の位置確認。ここから30度(使用品の場合)回すので、本締め後に電極がどこに向かうかを予想し、ダメなら他と入れ替え。 締め付け後接地電極の背中がピストン側を向いた状態。

締め付け後接地電極の背中がピストン側を向いた状態。STEP4 燃料供給系やエンジン本体のチェック

ハコスカは給油口の構造上、水が入りやすいので注意

このハコスカはリヤのキャブレターから常時ガソリンがオーバーフローしていて、なにかの拍子で着火したかも……と考えるととても怖い状況だった。当然キャブレターの不具合を疑うが、旧車の場合は燃料供給系も十分にチェックしておく必要がある。たとえば、燃料タンクが腐食していて、内部のサビやゴミ、水分が送られてくるような状態になると、キャブレター側のニードルバルブがゴミを噛み込んだり、早期摩耗して密閉しなくなることも考えられる。もちろん、フューエルフィルターはあるが、インジェクション用ほど緻密なものではないので、微細ゴミが通過する場合がある。

特にハコスカの場合、トランクリッドの横に給油口があり、その周囲に落ち葉などが溜まりやすく、排水パイプが詰まってタンクのフィラー部に水が溜まることがある。しかもネジ式ではなく、キャップを押し込むフィラーで隙間から浸透する可能性があるのだ。幸い、この個体はオーナーが定期的にチェックしていたので、そこまでひどい状態ではない。タンク内部をチェックするまでは確実なことはいえないが、出たガソリンの色やエンジンの調子をみる限りは問題ない。

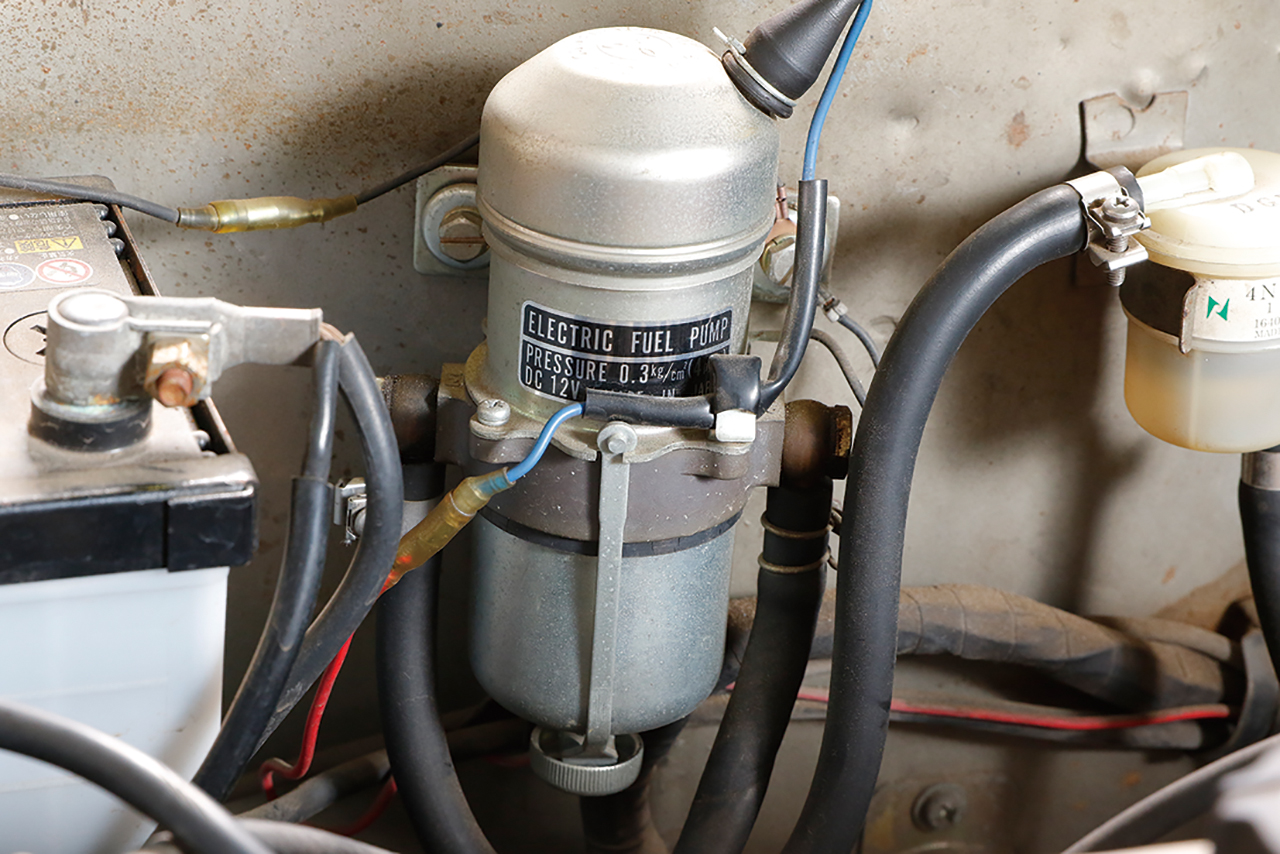

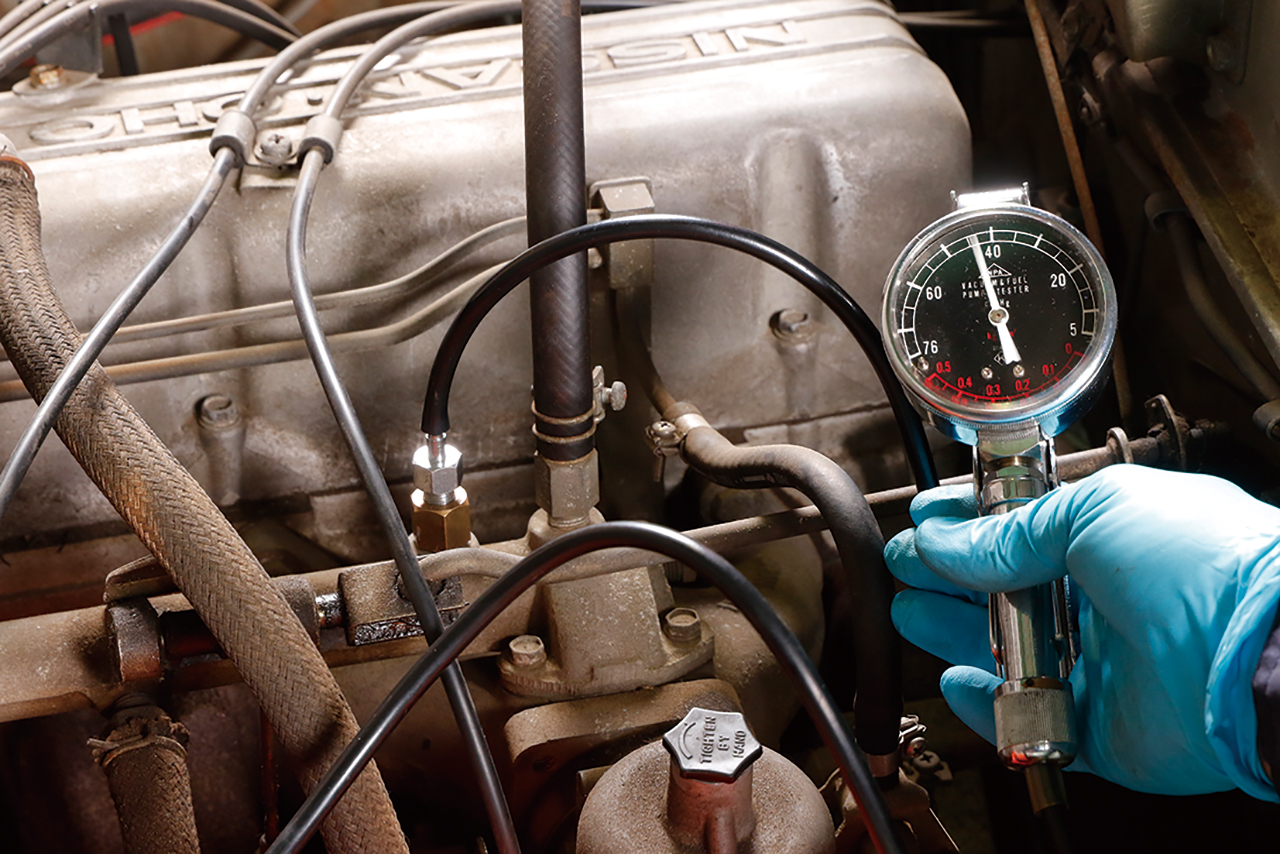

燃料供給は電磁ポンプで行うタイプだが、ポンプやフィルターは交換されていて程度はよさそうだ。念のため燃圧を測ったところ、0.25kg/平方cmで適切な圧力と思われる(ポンプの表示値は0.3kg/平方cm)。そうなると、オーバーフローはキャブレター側の原因か。

エンジン本体では、アイドリングでシュシュッという周期的なノイズがあるので、ノイズ源を探したところ5番のプラグ密着不良が見つかった。他のプラグと入れ替えても状況は変わらず、ヘッド側の座面が歪んでいるようだ。

旧車ならではの燃料系の点検ポイント

■タンクのサビ、水の混入がないか

■フィルターや配管のつまりや劣化

■(電磁ポンプ付きの場合)正しい機種か

■機械式は作動、ダイヤフラムが正常か

ハコスカでは、燃料ポンプが電磁式となっていた。ミツバ製で燃圧表示(0.3kg/平方cm)がある。下には、分解部があるが今回は省略。

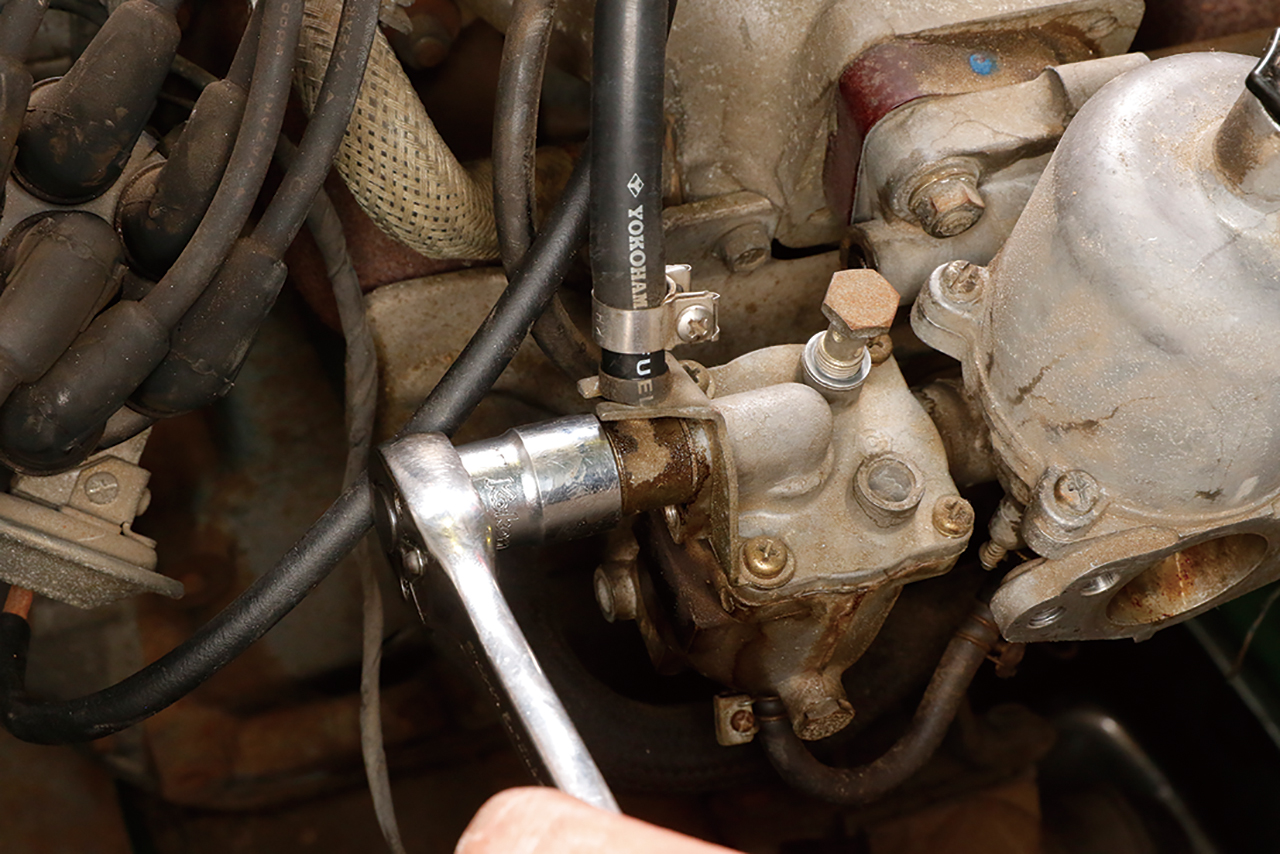

ハコスカでは、燃料ポンプが電磁式となっていた。ミツバ製で燃圧表示(0.3kg/平方cm)がある。下には、分解部があるが今回は省略。 隣のフィルターを見ると、ホースから少しにじみがあるので、ホースバンドを増し締めする。

隣のフィルターを見ると、ホースから少しにじみがあるので、ホースバンドを増し締めする。 燃圧計を接続するため、ホースをパイプから抜く。固着しているので慎重に。

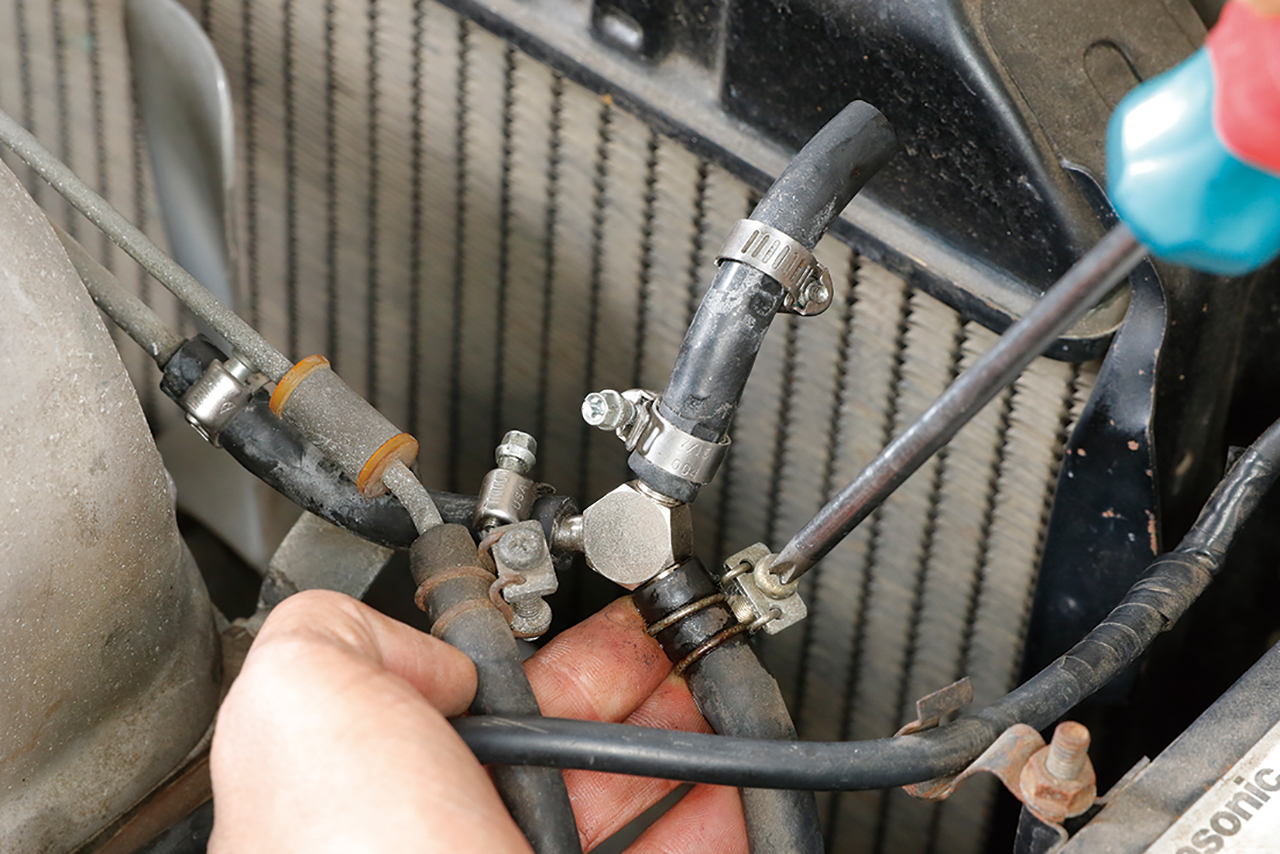

燃圧計を接続するため、ホースをパイプから抜く。固着しているので慎重に。 三叉ジョイントを入れる。

三叉ジョイントを入れる。 燃圧計を接続して、イグニッションをオンに。タッタッタッタッと音に連動して0.25kg/平方cmでピクピクしている。リターン回路があるからこれでOKだろう。

燃圧計を接続して、イグニッションをオンに。タッタッタッタッと音に連動して0.25kg/平方cmでピクピクしている。リターン回路があるからこれでOKだろう。 エンジン暖機後、吸入負圧測定。

エンジン暖機後、吸入負圧測定。 キャブレターの連通管にあるニップルを外し、そこへ接続。450は行かず、430mm/Hgあたりで針がプルプルしている。エンジンや吸気系に致命傷はないと思われる。

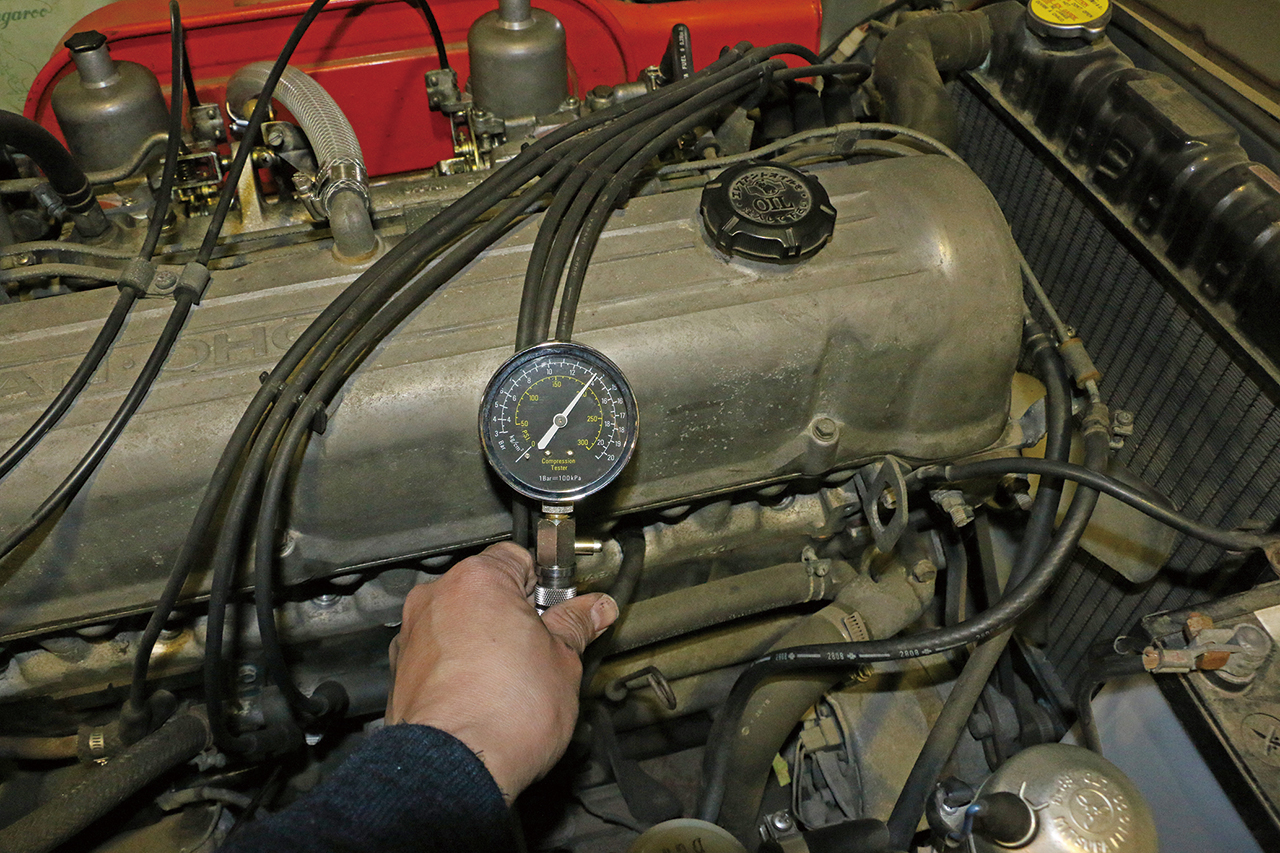

キャブレターの連通管にあるニップルを外し、そこへ接続。450は行かず、430mm/Hgあたりで針がプルプルしている。エンジンや吸気系に致命傷はないと思われる。 暖機後に圧縮圧力を測定する。有鉛仕様なので、バルブシートが摩耗してバルブクリアランスがなくなって、圧縮漏れしていないかが心配だったが、5番以外は14kg/平方cm程度あったので、かなりよさそう。

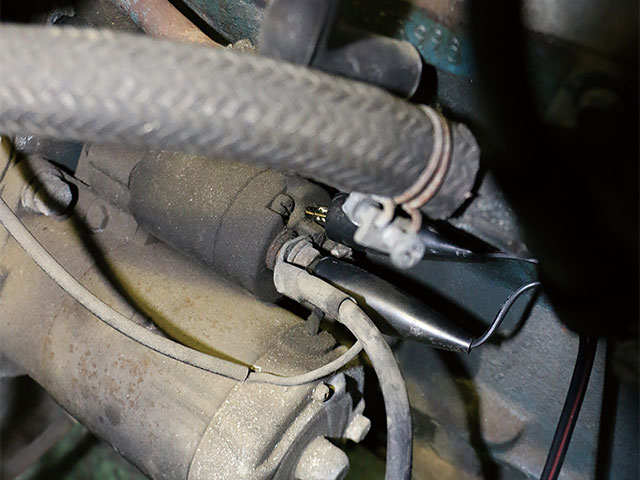

暖機後に圧縮圧力を測定する。有鉛仕様なので、バルブシートが摩耗してバルブクリアランスがなくなって、圧縮漏れしていないかが心配だったが、5番以外は14kg/平方cm程度あったので、かなりよさそう。 一人で測定する際はリモートスイッチが便利。

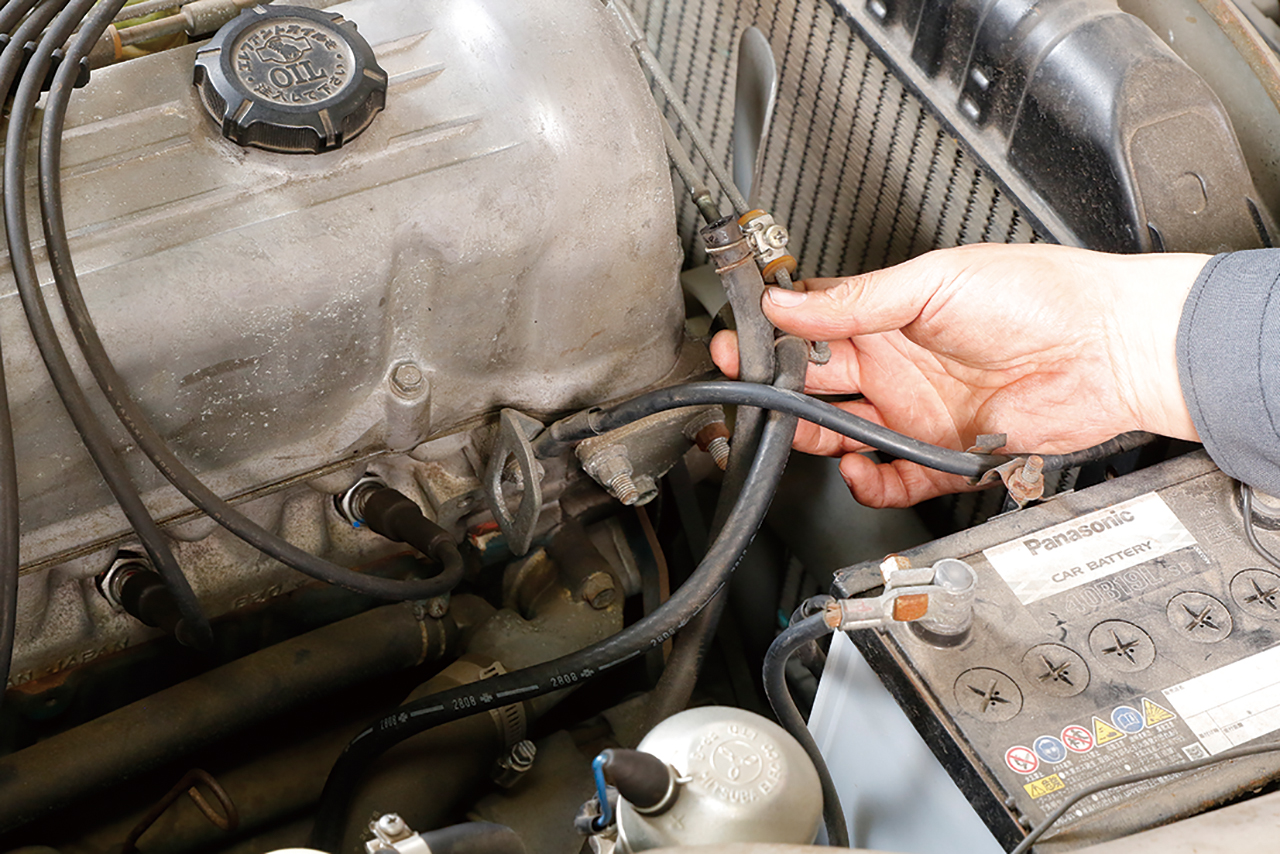

一人で測定する際はリモートスイッチが便利。 スターターの小さい端子とバッテリーからの端子を繋ぐ。

スターターの小さい端子とバッテリーからの端子を繋ぐ。機械式燃料ポンプの装着例

エンジンのカムシャフトで駆動するタイプの燃料ポンプ。エンジンの回転と連動して燃料が送られる。劣化すると内部のダイヤフラムが破損してポンプが機能しなくなったり、エンジンの取り付け部からオイルがにじむ場合がある。

5番のプラグホールから圧縮漏れが発生していて直らない!

ステソスコープ(聴診器)をあちこち当てると、発生源は5番プラグ!

ステソスコープ(聴診器)をあちこち当てると、発生源は5番プラグ! エアコン用のエア漏れ検出スプレーをネジへ。

エアコン用のエア漏れ検出スプレーをネジへ。 左側に液が回り込むと音が大きくなり泡も発生。プラグを入れ替えても収まらない。

左側に液が回り込むと音が大きくなり泡も発生。プラグを入れ替えても収まらない。 M14のドレンワッシャーのOD20mmを使用。

M14のドレンワッシャーのOD20mmを使用。 耐ガソリン性の高いモトシール。

耐ガソリン性の高いモトシール。 ワッシャーに塗って組むと止まった。

ワッシャーに塗って組むと止まった。STEP5 キャブレターの取り外し

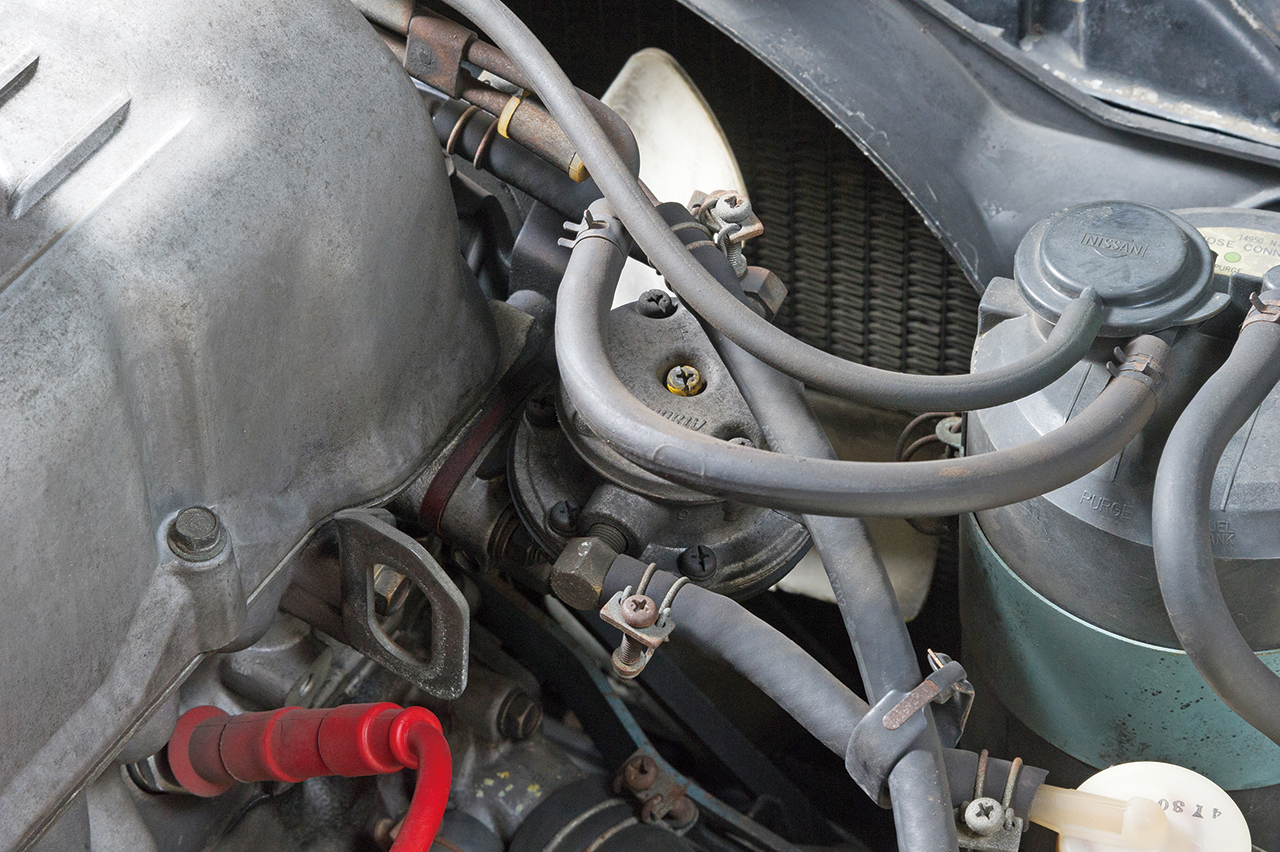

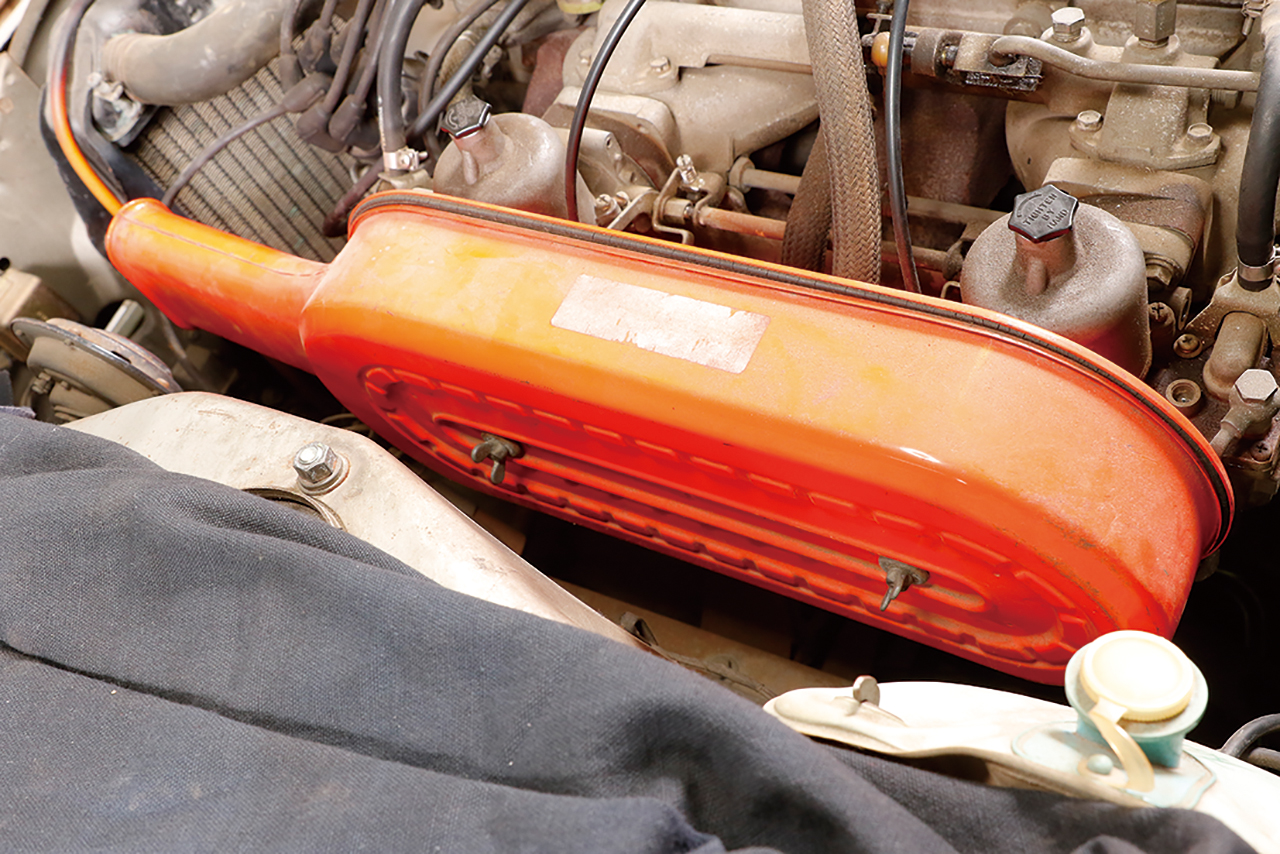

ツインキャブレター用の前後に長いエアクリーナーボックス。オレンジが高性能を主張!?

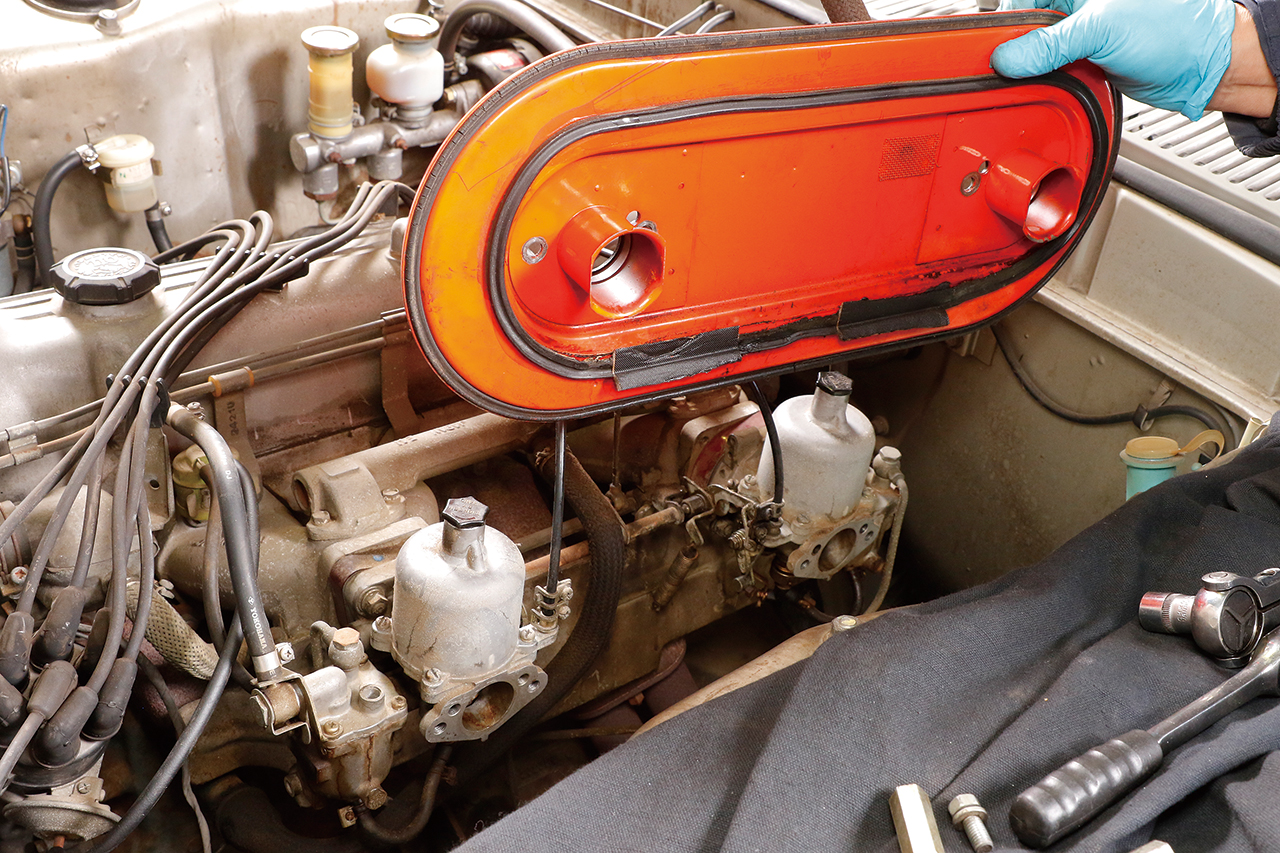

ツインキャブレター用の前後に長いエアクリーナーボックス。オレンジが高性能を主張!? 蝶ネジ2本を緩め、エレメントと共に外側を外す。フェンダーとの隙間は狭い。

蝶ネジ2本を緩め、エレメントと共に外側を外す。フェンダーとの隙間は狭い。 キャブレター側へのボルトを緩める。中央寄りのは高ナット付き。

キャブレター側へのボルトを緩める。中央寄りのは高ナット付き。 ボルト4本を外し、プレートを取り出す。

ボルト4本を外し、プレートを取り出す。 吹き返しかオーバーフローか、キャブ側は結構汚れが垂れている。パッキンに穴が4つあるのは、取り付けボルト用とエアホール用が2つずつのため。

吹き返しかオーバーフローか、キャブ側は結構汚れが垂れている。パッキンに穴が4つあるのは、取り付けボルト用とエアホール用が2つずつのため。 リターンスプリングを遮熱板から外す。

リターンスプリングを遮熱板から外す。 チョークワイヤーはドライバーでアウター部とワイヤー部を緩めて外す。

チョークワイヤーはドライバーでアウター部とワイヤー部を緩めて外す。 スロットルリンケージの樹脂のリンクを外すためしばらく温める。

スロットルリンケージの樹脂のリンクを外すためしばらく温める。 内装外しでこじってやると無事抜けた。

内装外しでこじってやると無事抜けた。 フロートチャンバー上面のオーバーフローパイプを外す。ホースはオイルパンの横の穴に通される。

フロートチャンバー上面のオーバーフローパイプを外す。ホースはオイルパンの横の穴に通される。 燃料ホースのフィルターボルト部は、緩み止めプレートが付いている。さすが純正。

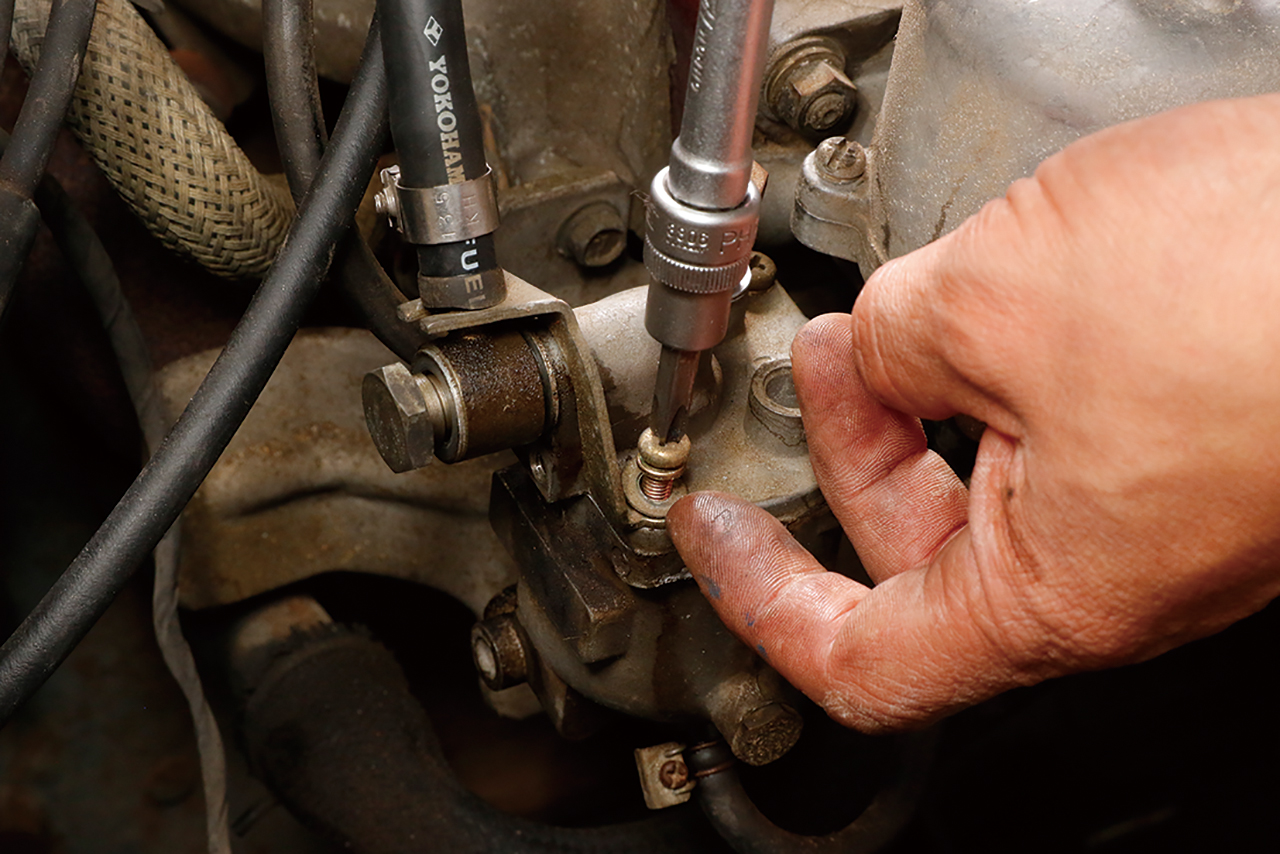

燃料ホースのフィルターボルト部は、緩み止めプレートが付いている。さすが純正。 フィルターボルトを緩める。

フィルターボルトを緩める。 フロートチャンバーのビスの燃料入り口側2本を緩めて外す。ここはフューエルホースの位置決めも兼ねている。

フロートチャンバーのビスの燃料入り口側2本を緩めて外す。ここはフューエルホースの位置決めも兼ねている。 フィルターボルトを外す。パッキンが2枚ある。

フィルターボルトを外す。パッキンが2枚ある。 キャブレター直前のフューエルフィルターがある。

キャブレター直前のフューエルフィルターがある。 ブローバイガスのホースを外す。

ブローバイガスのホースを外す。 キャブレターのバキュームホースを外す。

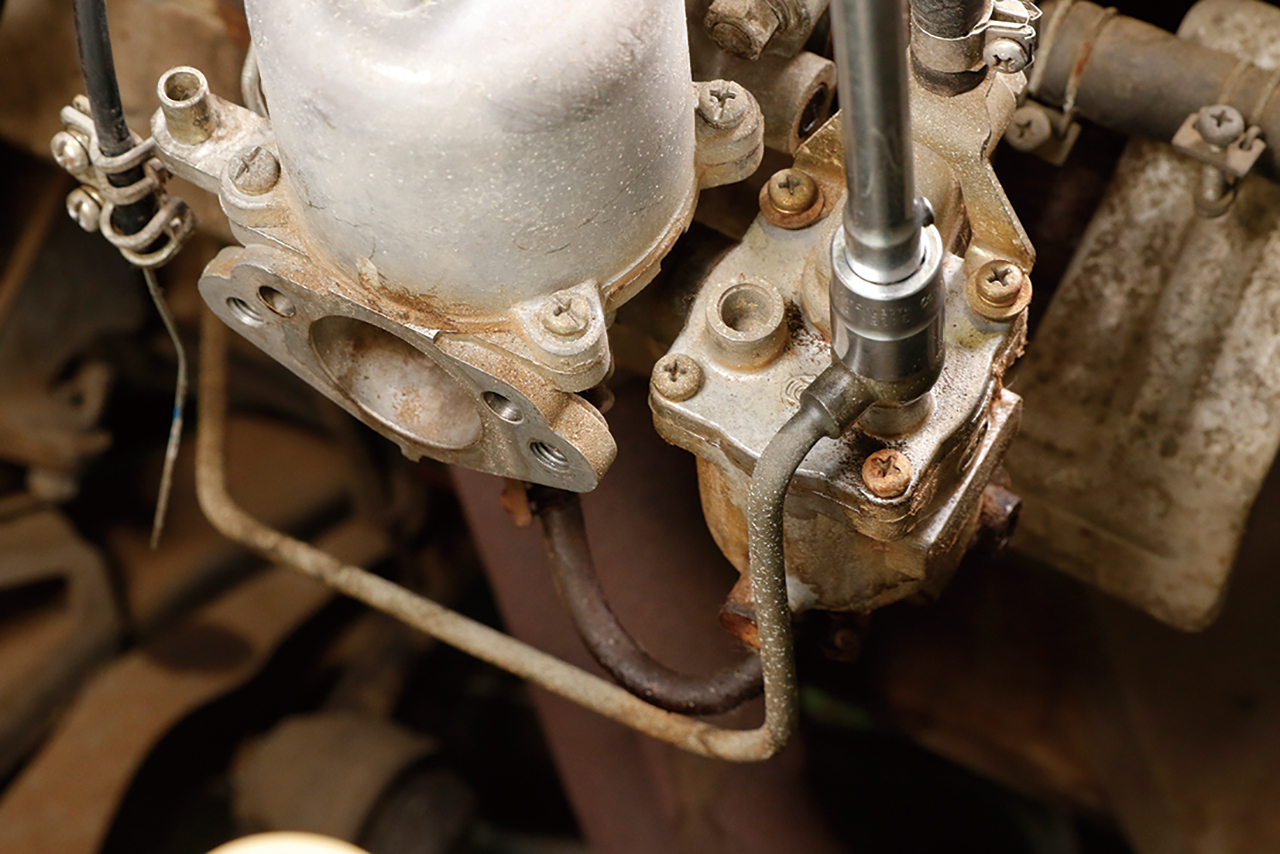

キャブレターのバキュームホースを外す。 キャブレターの取り付けは1基あたり2組のスタッドボルトとナットで行われている。前側の上。

キャブレターの取り付けは1基あたり2組のスタッドボルトとナットで行われている。前側の上。 こちらは後ろ側の下。ギリギリでメガネレンチが入った。

こちらは後ろ側の下。ギリギリでメガネレンチが入った。 キャブレターを2基同時に外したが、1基ずつでOK。スロットルシャフトはキャブレターのシャフトに差し込んであるだけなので、落とさないよう注意すべき。

キャブレターを2基同時に外したが、1基ずつでOK。スロットルシャフトはキャブレターのシャフトに差し込んであるだけなので、落とさないよう注意すべき。 吸気系の下に遮熱板があり、排気系の熱から保護。

吸気系の下に遮熱板があり、排気系の熱から保護。 インシュレーターはキャブレター本体へエンジンの熱が伝わらないようにしている。

インシュレーターはキャブレター本体へエンジンの熱が伝わらないようにしている。 剥がしてみるとマニホールド側のガスケットの内側が浮き上がっていた。ここに燃料が溜まって悪さをしそう。こうなるのはインマニ側内径がキャブレター側より大きいからである。

剥がしてみるとマニホールド側のガスケットの内側が浮き上がっていた。ここに燃料が溜まって悪さをしそう。こうなるのはインマニ側内径がキャブレター側より大きいからである。提供元:オートメカニック