車検・点検・メンテナンス

更新日:2018.02.07 / 掲載日:2018.02.07

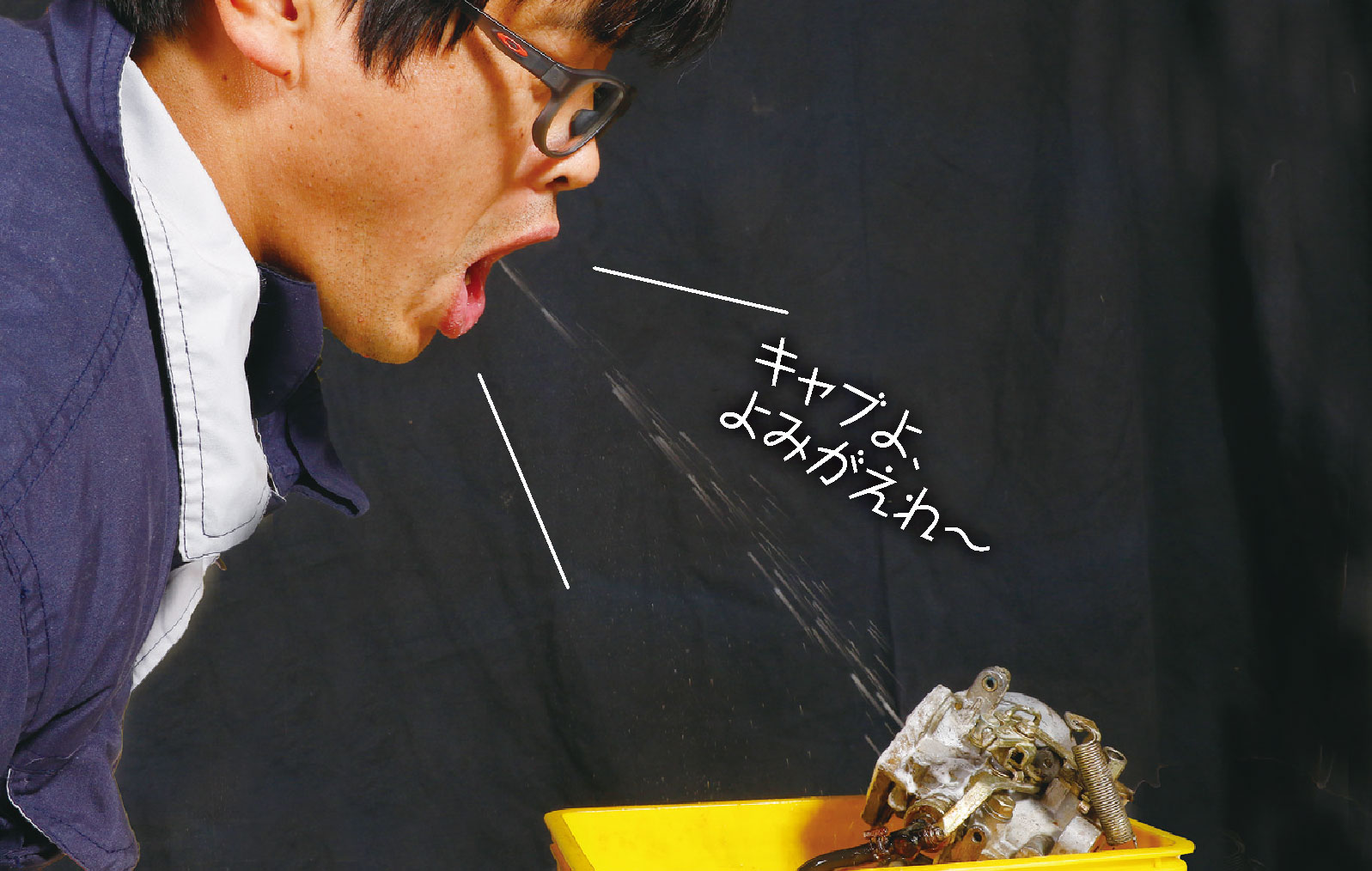

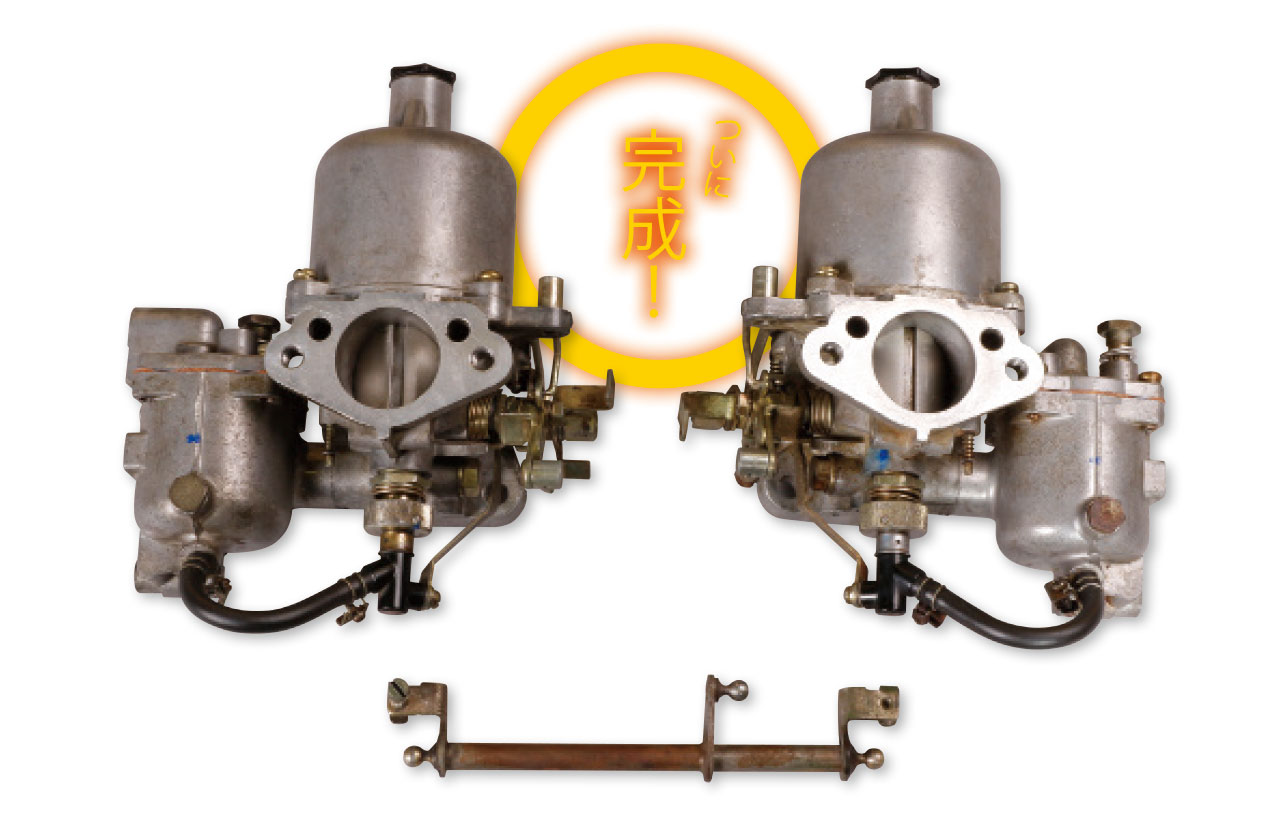

ハコスカDIYメンテ キャブOH【2】

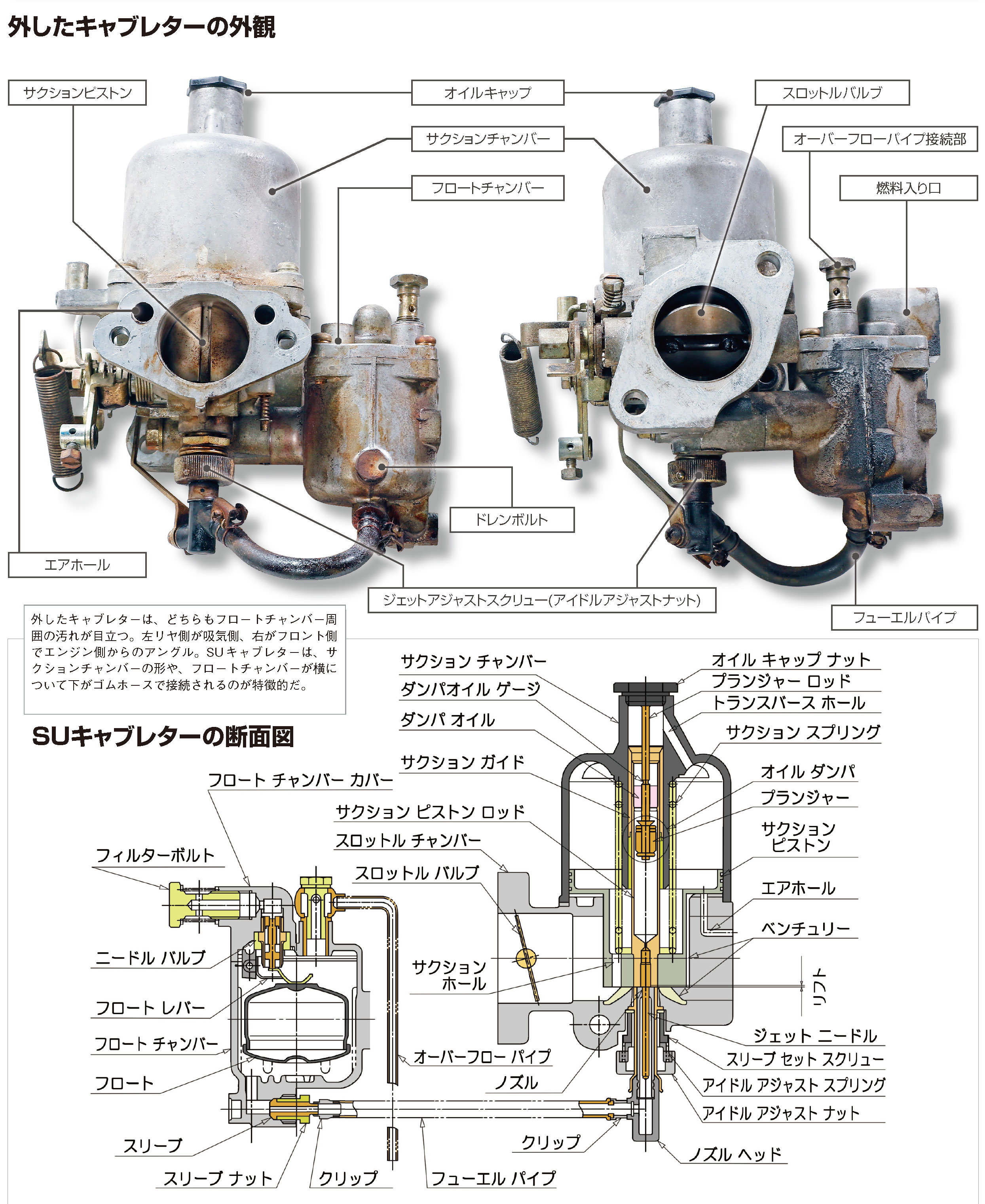

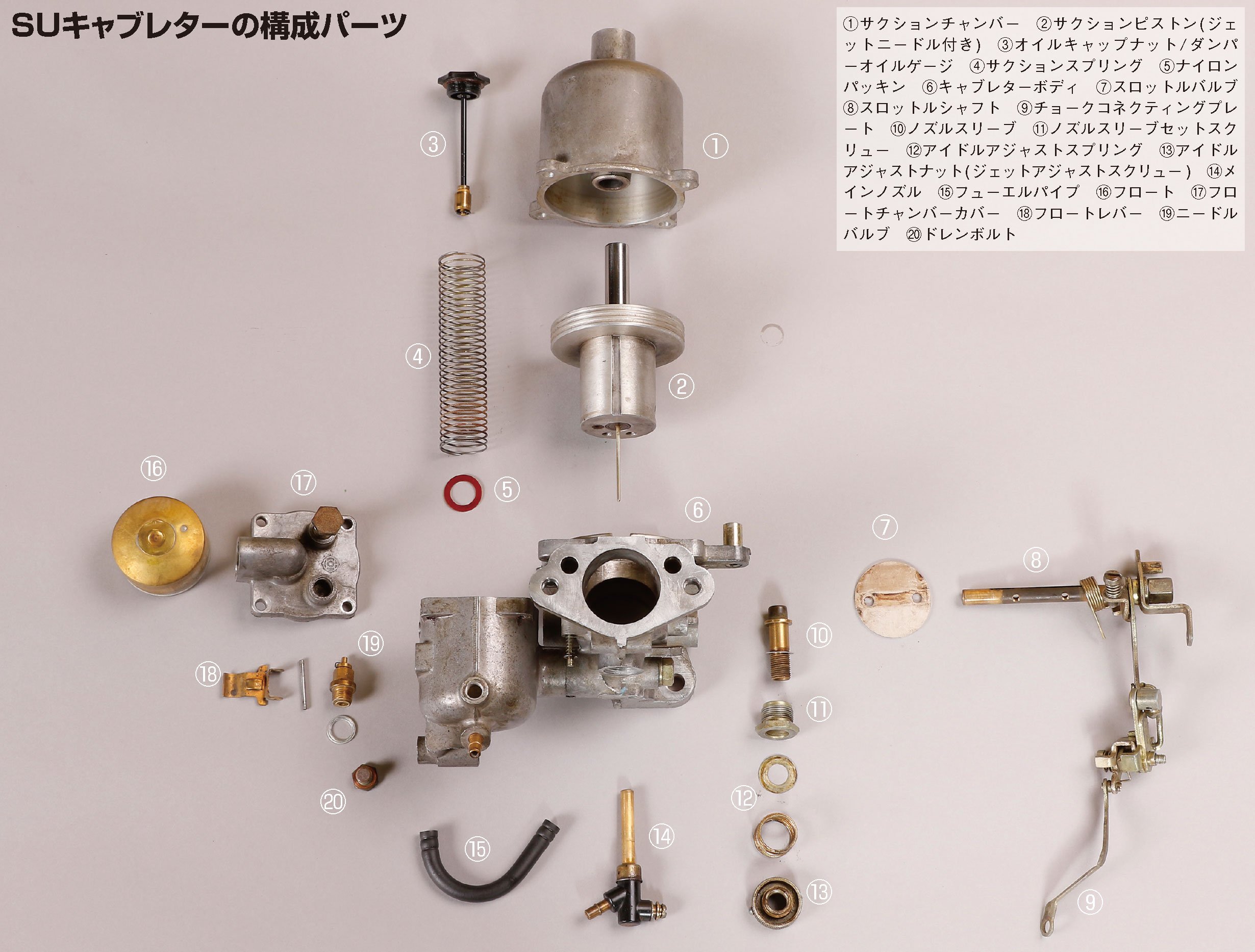

STEP1 各部のパーツをチェック!

STEP2 SUキャブレターの作動原理に迫る

全域で作動する可変ベンチュリーが特徴

SUキャブレターはイギリスのスキナー・ユニオン(Skinner-Union)が製作したもので、ローバーミニやジャガー、ロールスロイス、MGなどへの採用でも知られる。日産車のSUは日立が製造していて、フェアレディZやサニーなどにも同方式のツインキャブ搭載車がある。

見た目では壺のようなサクションチャンバーがかわいいが、作動原理としてはコンスタントバキューム式の可変ベンチュリー方式となり、アイドリングから最高出力まで、負圧が一定になるようサクションピストンが動かされてベンチュリー径が変化する。

燃料の供給量の制御は、ベンチュリーの下部にあるメインノズルとサクションピストンのジェットニードルで行う。ニードルはテーパー状で、ノズルとニードルの隙間の変化で吸い出されるガソリン量を計量している。

サクションピストンはサクションチャンバー内に発生した負圧による持ち上がり力とピストンの自重およびバネの荷重がバランスするようになっていて、中央にはオイルダンパーが入っている。このダンパーはサクションピストンの上昇時に抵抗を与えて、スロットルバルブを急に開いた時の吸入空気量を制限する。これによって一時的にベンチュリー部の負圧が増してガソリンが多く供給され、加速ポンプ的な役割をしてくれる。一見シンプルで、いじりどころはあまりないが、見れば見るほど仕掛けの巧みさに感心してしまうのだ。

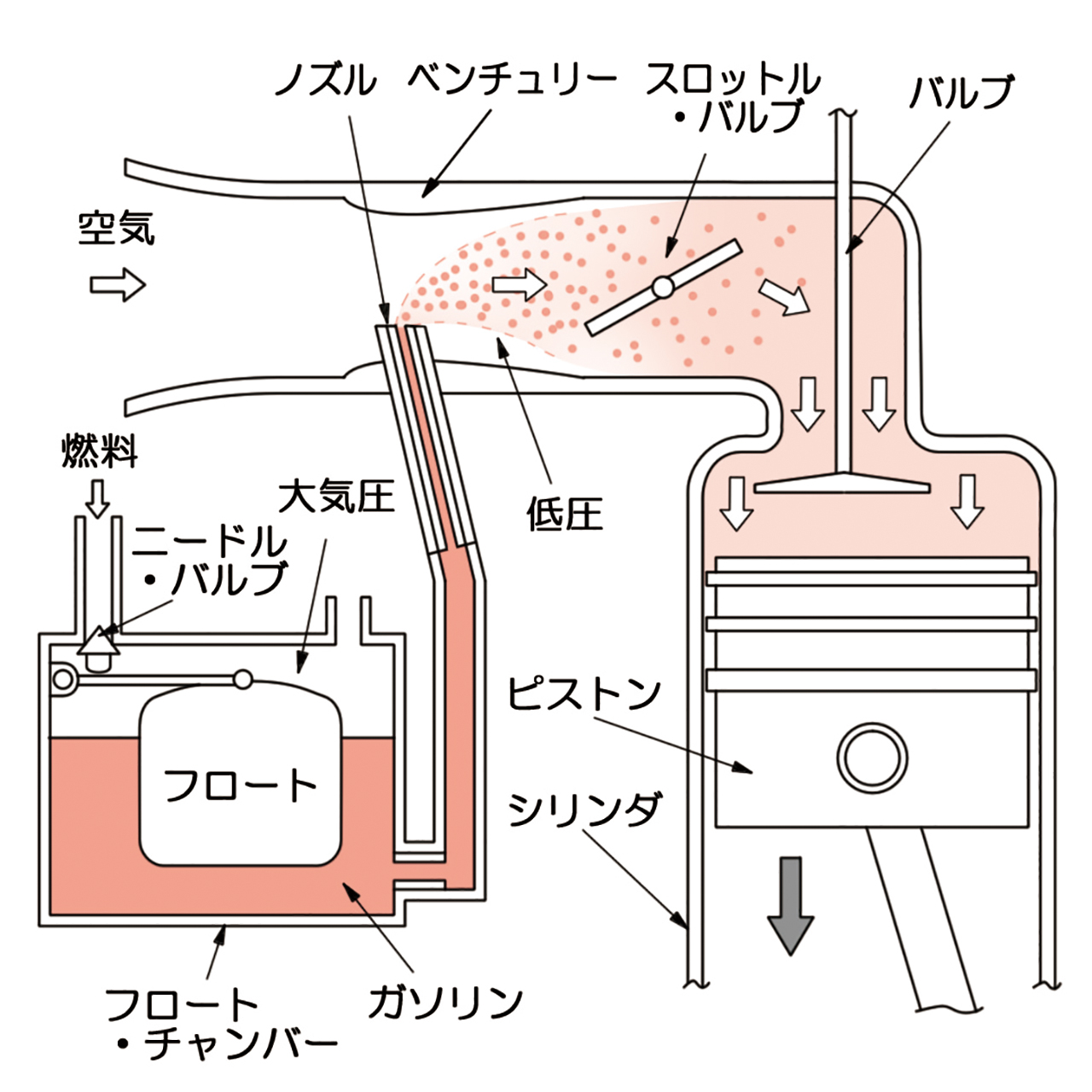

そもそもキャブレターってどういう原理?

キャブレターはベンチュリー部を通過した吸入空気の流速が上がった時の負圧を利用する。フロートチャンバーの液面の大気圧より、ノズル部の圧力が低下すると、燃料の高さが上がってベンチュリーに取り込まれて吹き飛ばされていく。

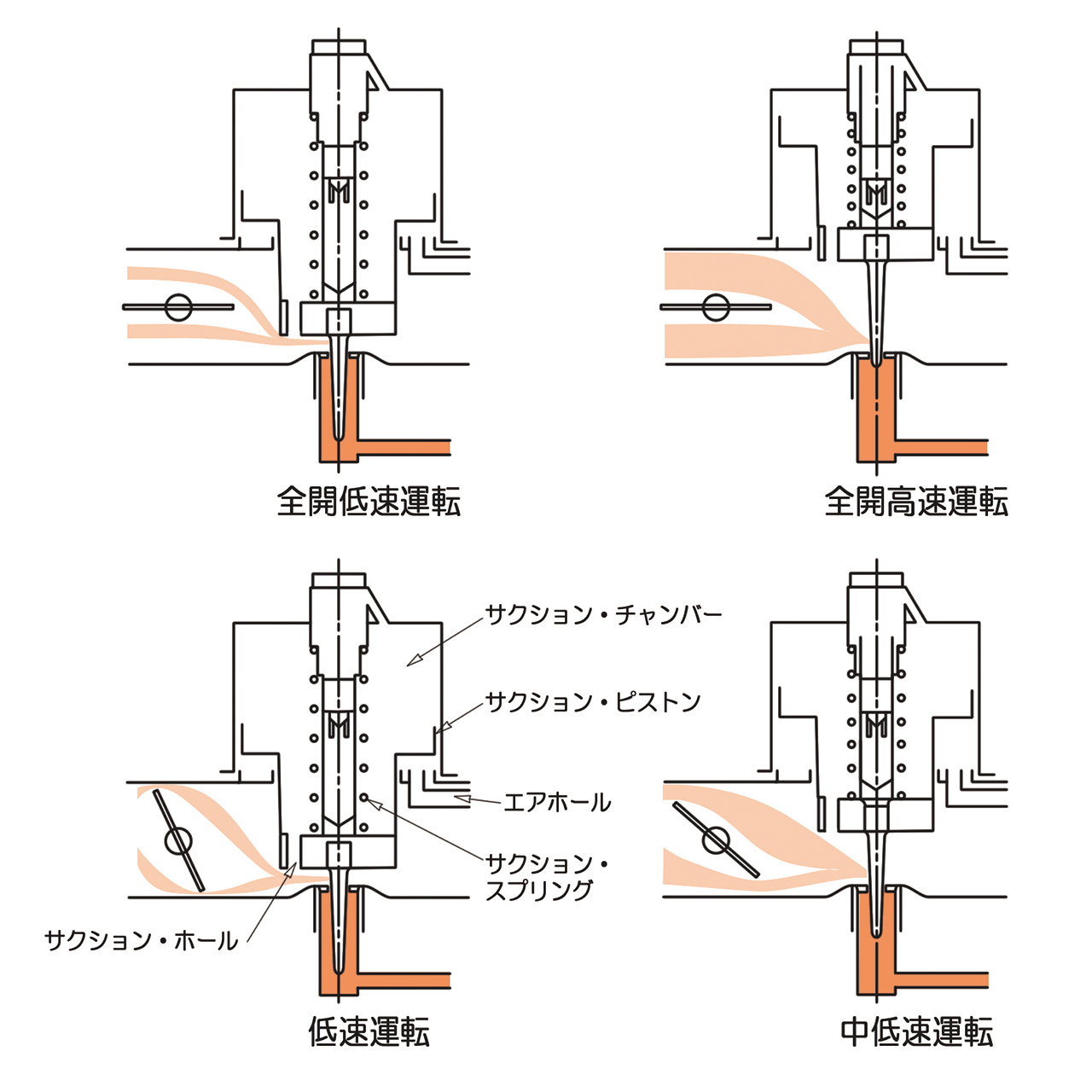

SUキャブレターの作動

SUは、すべての運転域で可変ベンチュリー部が働く。吸入空気量に連動してサクションピストンの負圧が変化し、低回転でスロットルバルブを全開にしても、吸入空気量が少ないとベンチュリー部は少ししか開かない。

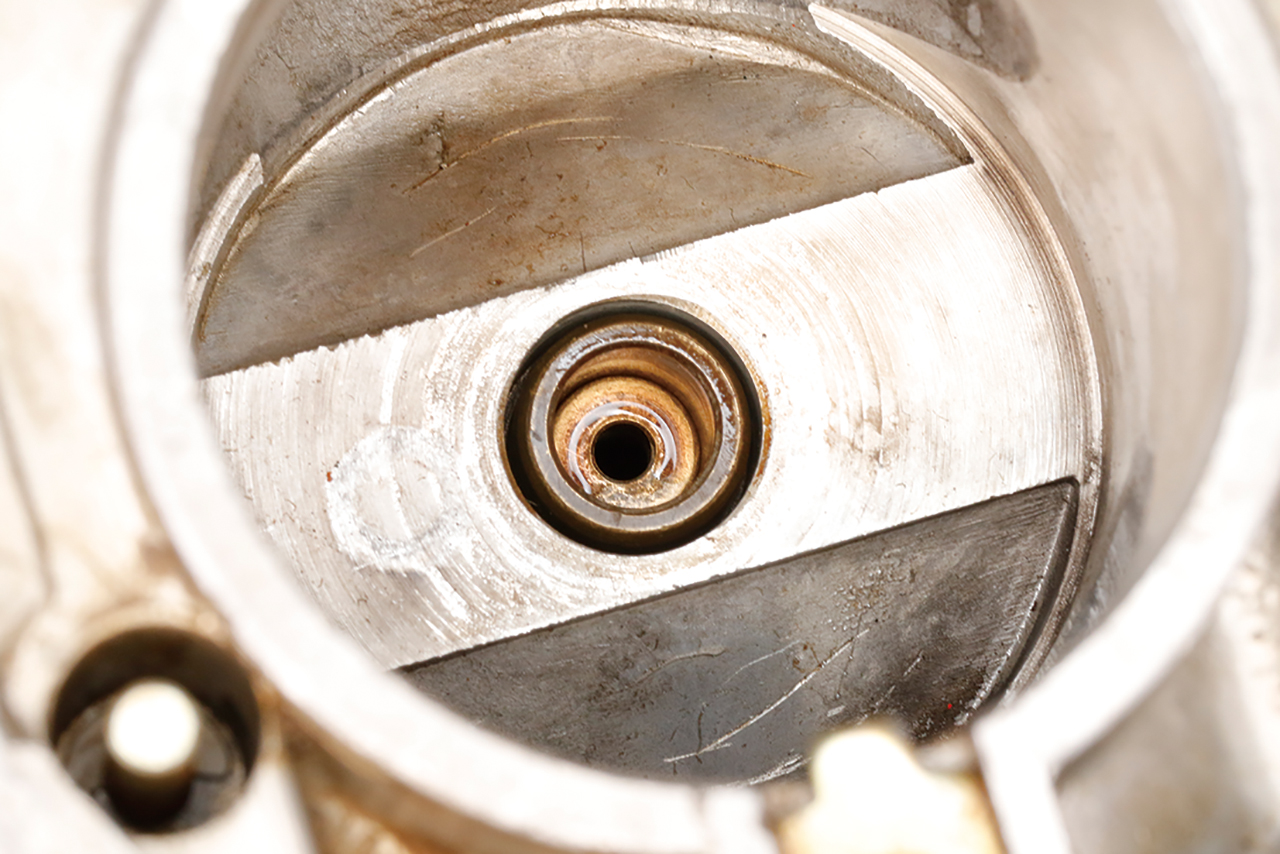

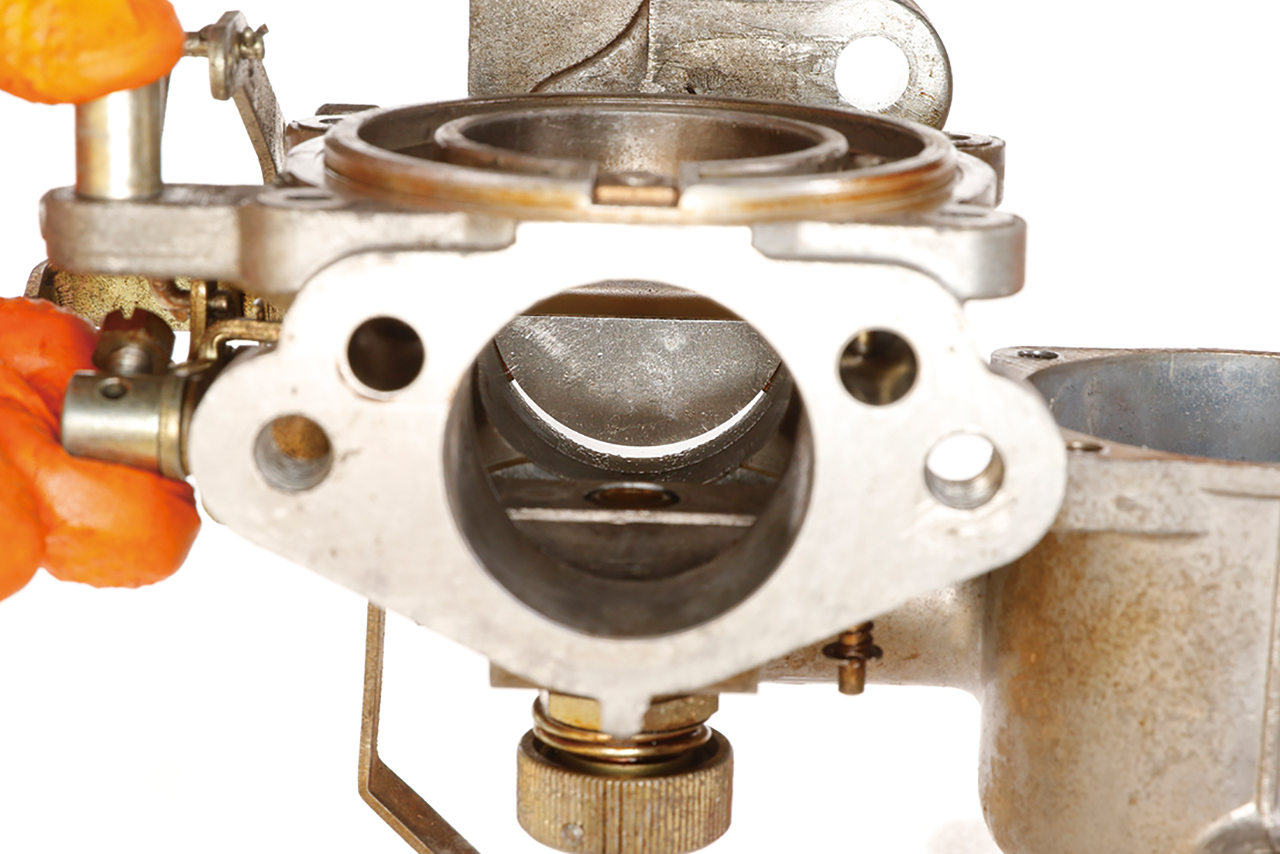

サクションチャンバーを外して、サクションピストン上部から見ると、ベンチュリー下流にサクションホールがある。ここから負圧がチャンバー内に導入される。つまり負圧が高くなろうとすると、サクションピストンが引き上げられて、負圧が一定となるようにバランスするベンチュリー開度となる。アクセルの踏み込みとは非連動だ。

アイドリング

アイドリング 中流量

中流量 高流量

高流量

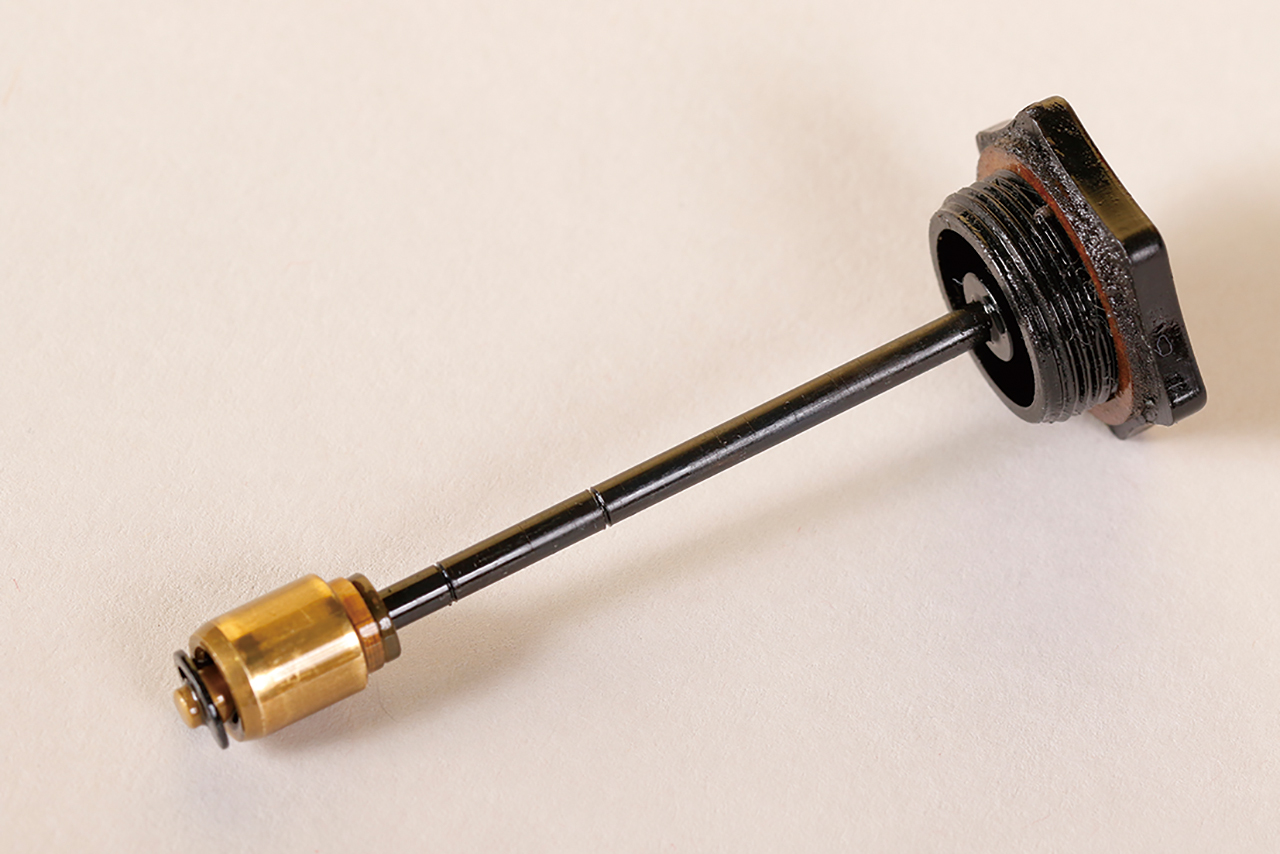

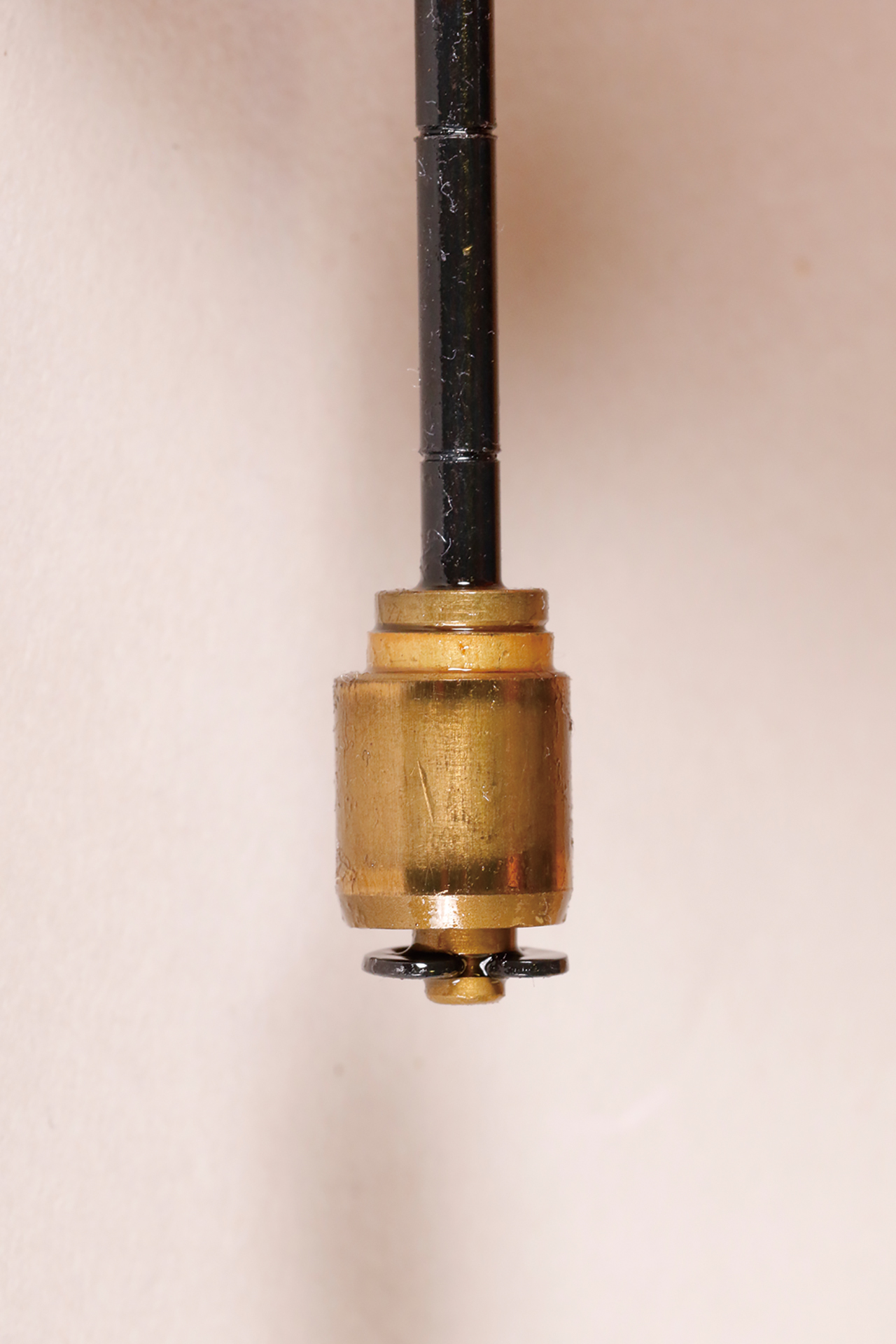

サクションピストンのオイルダンパー(ダッシュポット)もSUならではだが、これは開き側のみに減衰力が働く。プランジャーがロッドに対して上に動くとオイル流路が閉じ、逆は開くので下がる時は抵抗にならない。内蔵のバネは非常に長いためバネ荷重が一定。

【閉】サクションピストン上昇時

【閉】サクションピストン上昇時 【開】サクションピストン下降時

【開】サクションピストン下降時 バネレートが低いスプリング

バネレートが低いスプリング

サクションチャンバー上部にはトランスバースホールという穴があり、ダンパー室の容積変化からくるエアの出入りがなされている。

燃料の計量は、ボディのベンチュリー下にあるメインノズルと、サクションピストンの下に突き出したジェットニードルで行われる。サクションピストンが持ち上がるほど、ノズルとの隙間が開き燃料が多く供給される。

アイドルアジャストナットスクリュー完全締め込み=メインノズルがサクションピストンに密着

アイドルアジャストナットスクリュー完全締め込み=メインノズルがサクションピストンに密着 アイドリング時=アイドリング調整に応じてメインノズルが下がる

アイドリング時=アイドリング調整に応じてメインノズルが下がる 走行時(高負荷)=サクションピストンが上昇

走行時(高負荷)=サクションピストンが上昇アジャストやチョークでのメインノズルの動き

メインノズルを一番上にセットした状態。これはアイドルアジャストナットを完全に締め込んだ状態。

メインノズルを一番上にセットした状態。これはアイドルアジャストナットを完全に締め込んだ状態。 規定量の戻し回転にすると、メインノズルが下がる。さらにチョーク使用時はロッドの作動でさらに下がる。

規定量の戻し回転にすると、メインノズルが下がる。さらにチョーク使用時はロッドの作動でさらに下がる。リフターというピンがあり、サクションピストンを手動で上げられる。空気中のホコリがピストンに溜まって動きが悪くなっていないか点検する。押し上げ時はダンパーの抵抗があり、離した時ストンとピストンが下がれば正常。

画像右下のピンを押すとサクションピストンが上がる。

画像右下のピンを押すとサクションピストンが上がる。 押されたピンが上部に突き出ている状態。

押されたピンが上部に突き出ている状態。 チョークレバーを引くとワイヤーでリンク機構が作動。

チョークレバーを引くとワイヤーでリンク機構が作動。 メインノズルのホルダーのコネクティングプレートが下に押し下げる。

メインノズルのホルダーのコネクティングプレートが下に押し下げる。 スロットルバルブも連動して少し開く(ボアとバルブの隙間0.5~0.7mm)。

スロットルバルブも連動して少し開く(ボアとバルブの隙間0.5~0.7mm)。STEP3 オーバーホール用のパーツとツール

SUキャブレターのパーツで消耗品はほとんど入手できた。インシュレーターはキャブレターとマニホールド間にあり、取り付け面の気密性を得る他断熱機能もある(713円/個)。ガスケットキットはフロート室やバンジョーボルト、オイルキャップナット部などのもの(972円/1キット)。フューエルパイプはフロート下とノズルヘッドを繋ぐゴムチューブで、排気側からの熱で劣化していることが多いので必ず交換する(2927円/本)。フィルターはフロート室入り口に繋がるバンジョー部に内蔵されるもの(184円/個)。< BR> これらの購入先はパワープランニングwww.power-planning.com。この他エアクリーナーボックス側も替えたほうがよかった。

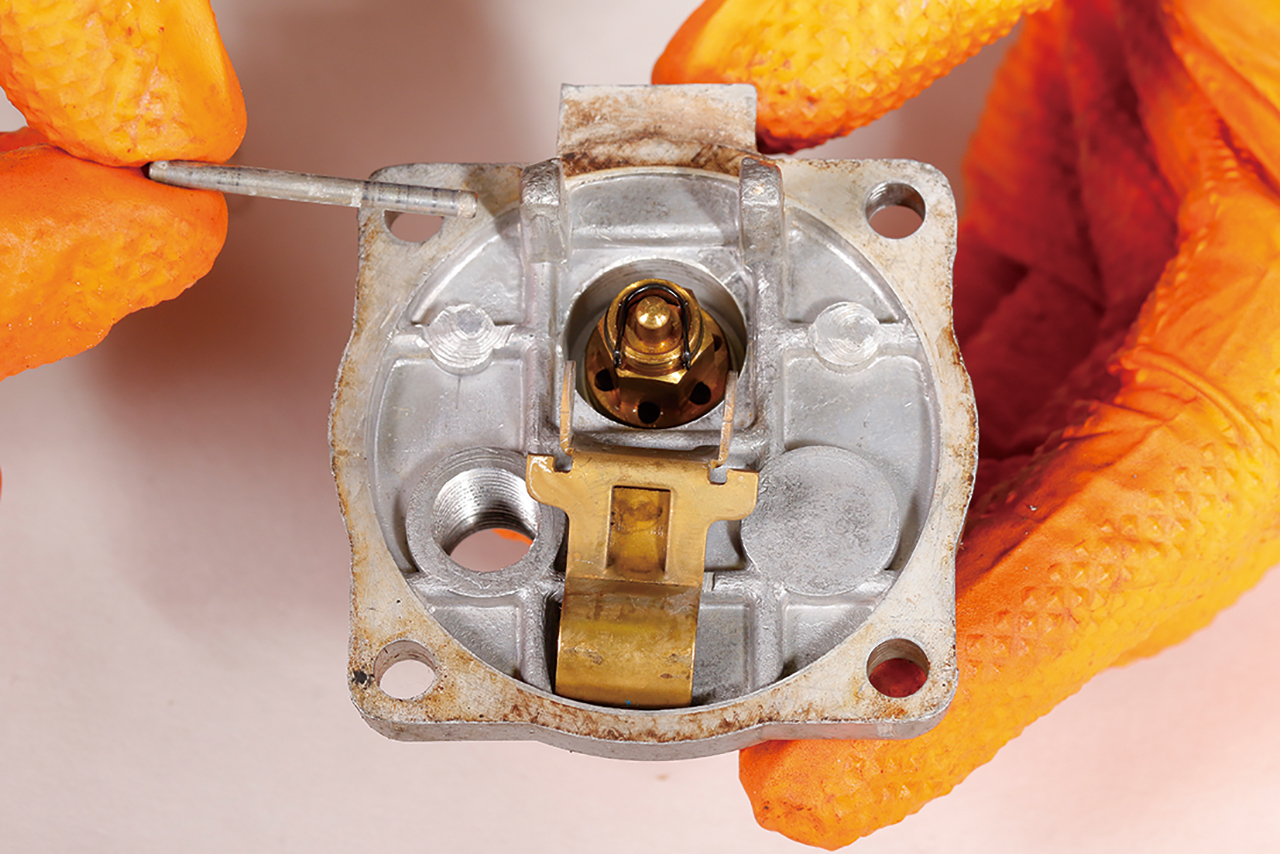

フロート室へのガソリン流入を調整するバルブ。ネットオークションで購入。品名:Fairlady S30/SPL311/SR311 キャブ ニードルバルブ(880円/個、送料510円込みで2270円)。

ダンパーオイルは1基あたり4~5cc必要で、定期的にレベルのチェックや補充を行う必要がある。指定は10W-30のエンジンオイル。今回、本家SUブランドのオイル(1830円 テクニカルトート神奈川 http://technicaltohto.jp/)も購入した。注入にはスポイトがあると便利。

エンジンオイル&スポイト

エンジンオイル&スポイト SUキャブ専用ダンパーオイル

SUキャブ専用ダンパーオイル

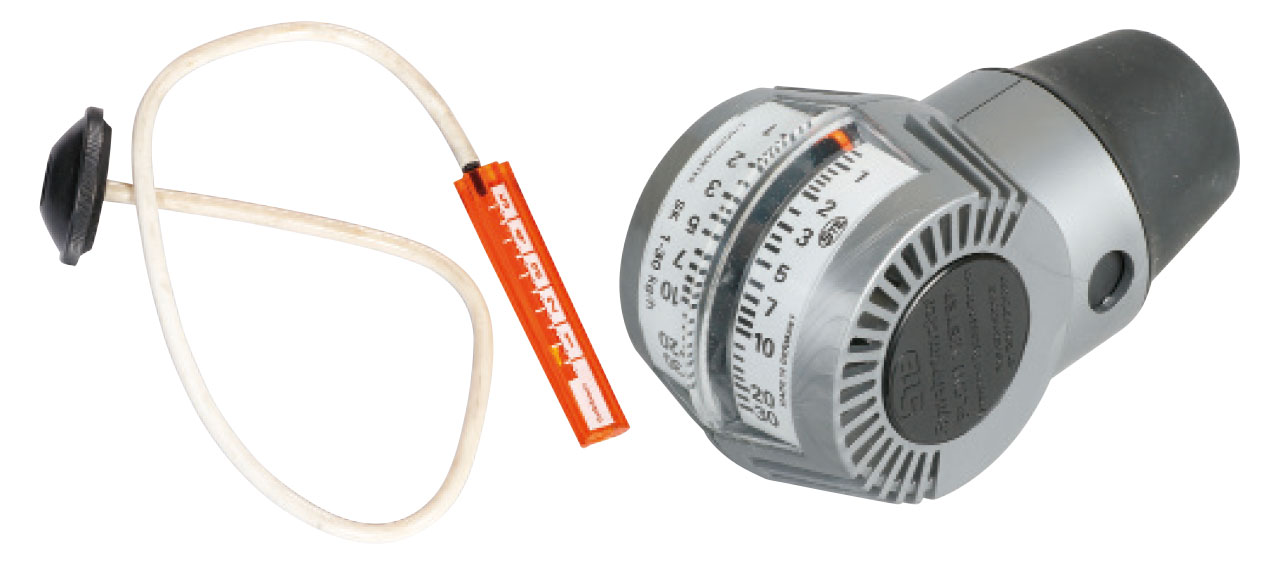

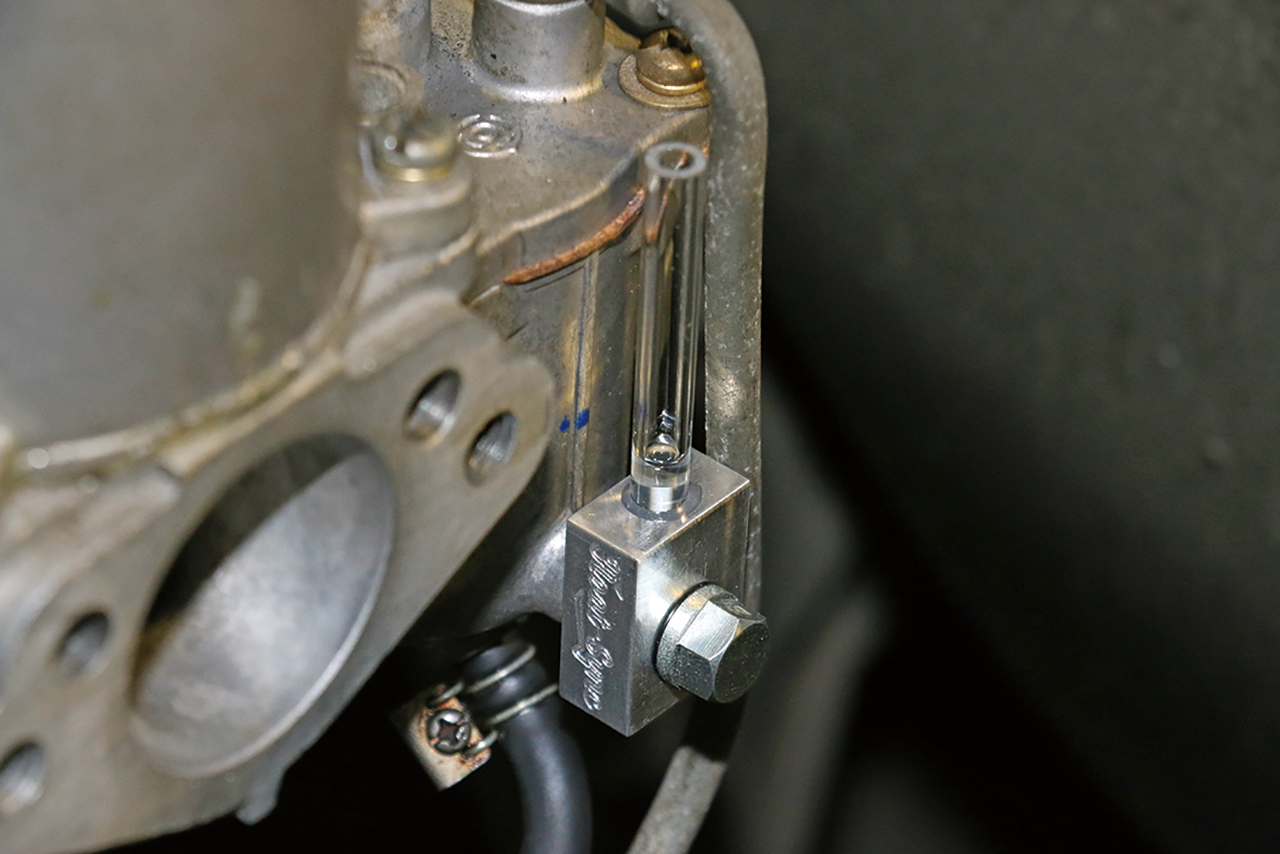

海外から試しに購入したものだが、SUキャブレターのツールキット(2638円+送料1641円)。サクションピストンの作動、同調のチェック、フロートレベル調整、混合気の濃さの簡易確認、メインジェットのセンタリングができるというもの。これは本家のSU用なので日立製SUには使えない部分もあるが、サクションピストンの作動や同調、混合気の濃さの簡易確認はできた。付属のスパナやパイプは厚みや直径で4種のクリアランスゲージとなり、フロートレベル調整に使える(日立製では使用不可)。

各工具の厚みがクリアランスゲージ代わりに使える。左のスパナは3mm厚、右のパイプは7/16”&5/16”(楕円)、 3/8”(丸管)。

各工具の厚みがクリアランスゲージ代わりに使える。左のスパナは3mm厚、右のパイプは7/16”&5/16”(楕円)、 3/8”(丸管)。

エンジンの吸入負圧を測ることで、エンジン本体や吸気系の状態を総合的に診断することができる。バキュームゲージでは負圧だけでなく正圧も計測でき、キャブレター用の低圧の燃圧測定に使用できる。4連タイプは複数キャブレターの吸入空気量のバランス調整時に使用するもので、主にオートバイに向いている(写真はストレート製)。

複数のキャブレター間で吸入空気量を合わせる同調作業に必要。キャブレターの吸気口にあてがい、フロートの持ち上がり量やメーターの指針で吸入空気量を測る。左はイギリスGUNSON製で吸入空気に対して一部のバイパス分を計測する。このタイプではパイパス量を吸入部で調整する必要がある。右はドイツSTE社のフローメーターで、全量を通してフラップの開度を指針の量に示すタイプなので調整は不要。

キャブレターのケース外部、内部のクリーニングに適したクリーナー。溶剤臭が強いので使用時は換気に注意。エンジンコンディショナーは泡タイプが浸透時間が長くて便利、エンジンの燃焼室やプラグホールなどカーボン系の汚れ落としが得意。

アイドリング調整時には10rpm単位まで追えるデジタルメーターがほしい。特にジェットアジャストナットで混合気(CO調整など)を調整する時は、20~30rpm程度の微妙な回転変化を見たい。アナライザーはエンジン回転数はもちろん、ドエルアングルも測れるものが理想。

メカニックスコープでもよい。空間音を聞けるタイプを選ぶ(聴診器は膜面とベル面があるダブルタイプを選び、ベル面を使う)。エアの吸い込み音、圧縮漏れなどの部位特定に。キャブレター同調では作業初期に手早く揃えるのに便利。細いチューブでも代用可能。

汎用のバキュームホースはディストリビューターの負圧進角ホースの交換用。内径4.8φ品がピッタリだった。その隣はホースバンドでキャブレター本体のフューエルチューブに必要かと思って準備したが、今回は使用せず。パッキンは、インテークマニホールドの連通管を外したためにその部分に代用したもの。

STEP4 トラブル箇所をチェックしながら分解スタート!

誰かが一度オーバーホールを行った形跡あり!

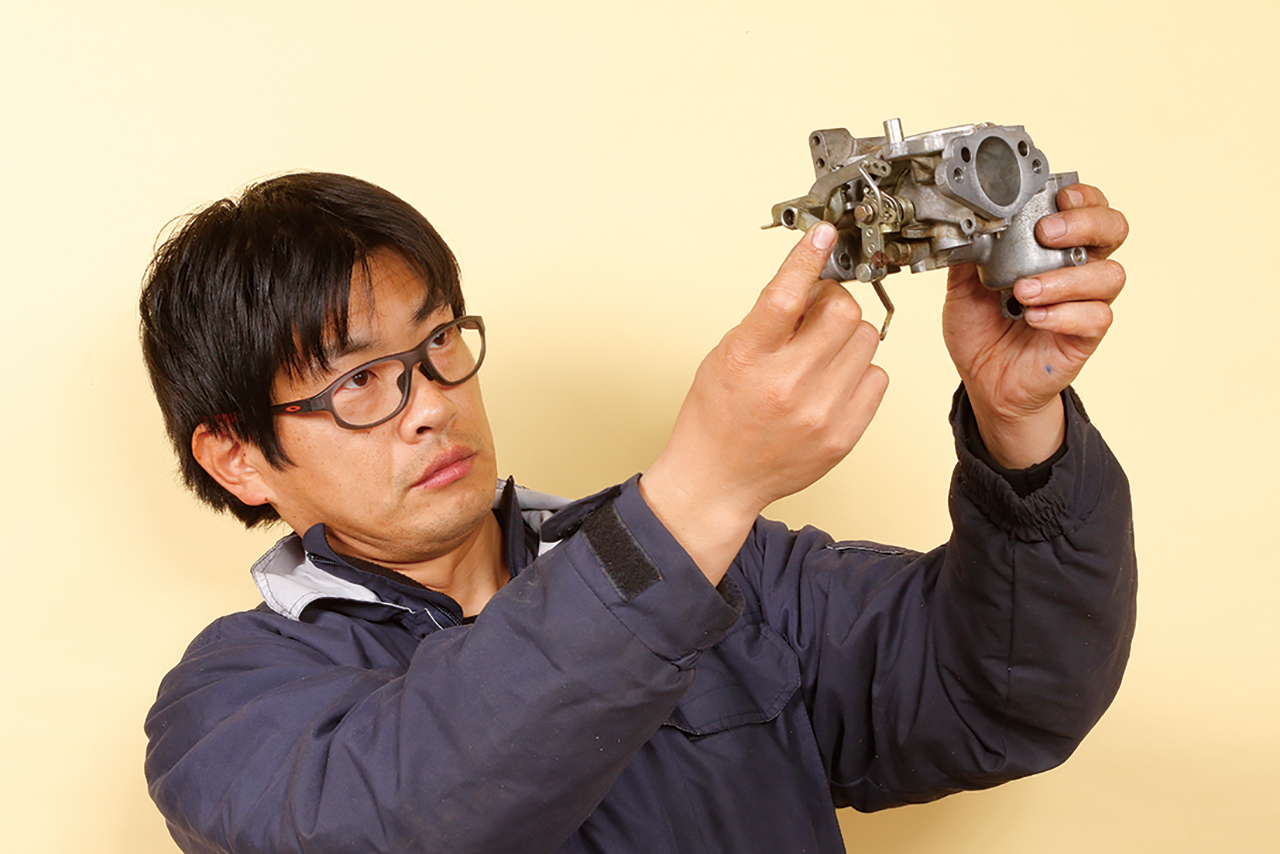

SUキャブレターは、一般的なキャブレターに見られるネジ込みタイプのジェット類がなく、構造は理解しやすい。ハコスカのSUは排ガス対策前のものなので、基本形を学ぶには最適といえる。

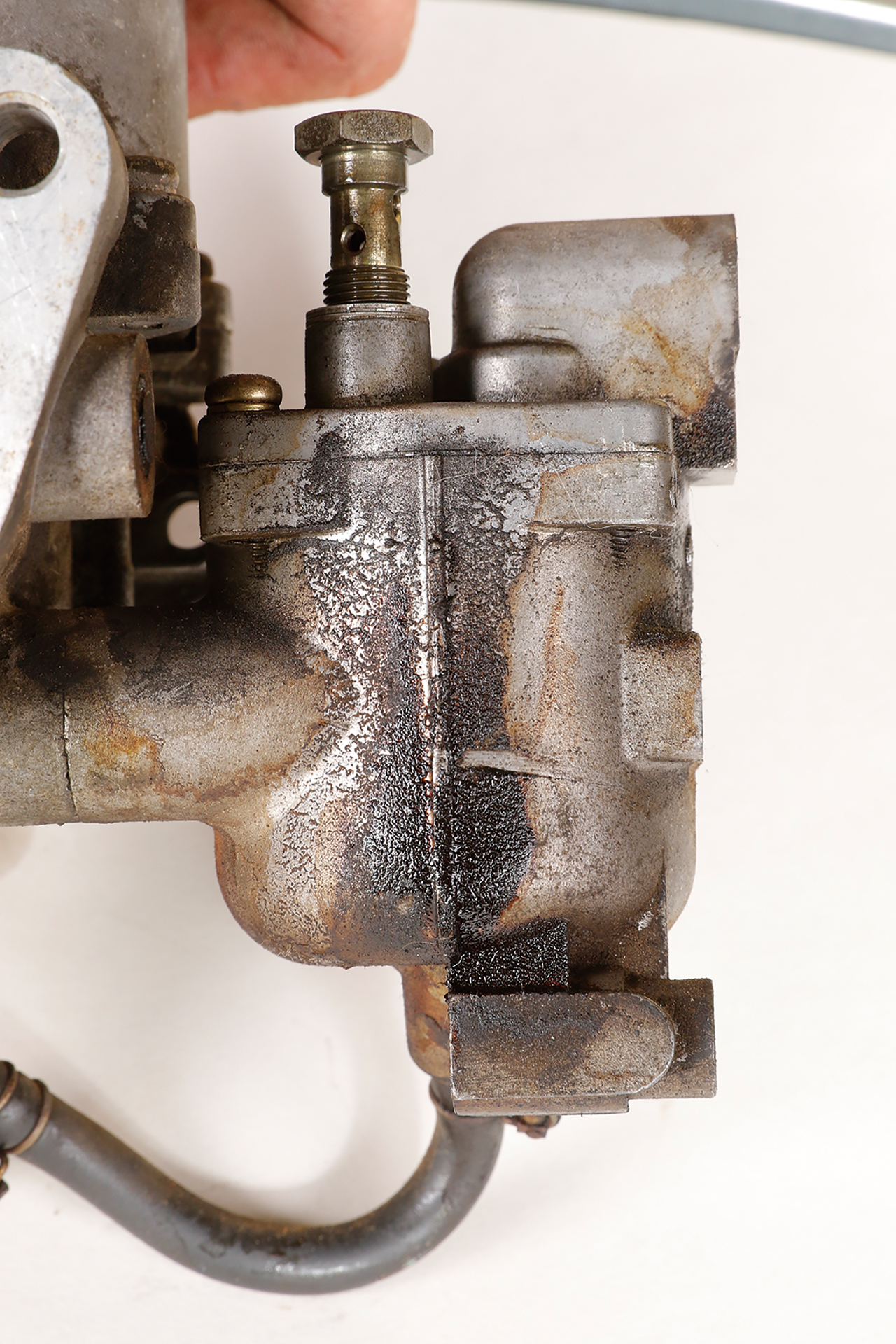

エンジンから取り外して分かったのは、以前に誰かがいじった形跡があることだ。インテークマニホールドの取り付け面に、硬いワイヤーブラシか先の尖ったもので擦ったような跡がある。分解を進めていくと、フロートチャンバーのカバーにあるはずのコルクパッキンがない。しかも、その接合面にあるパッキンのカスは残ったままだ。これではフロートチャンバーからガソリンがにじんで当然! 仮にオーバーフローしていなくても、クルマが走行すれば内部のガソリンが揺さぶられるので、にじむに違いない。現オーナーや担当の整備工場では手を付けていないようなので、前オーナーの時代にトライされたようである。

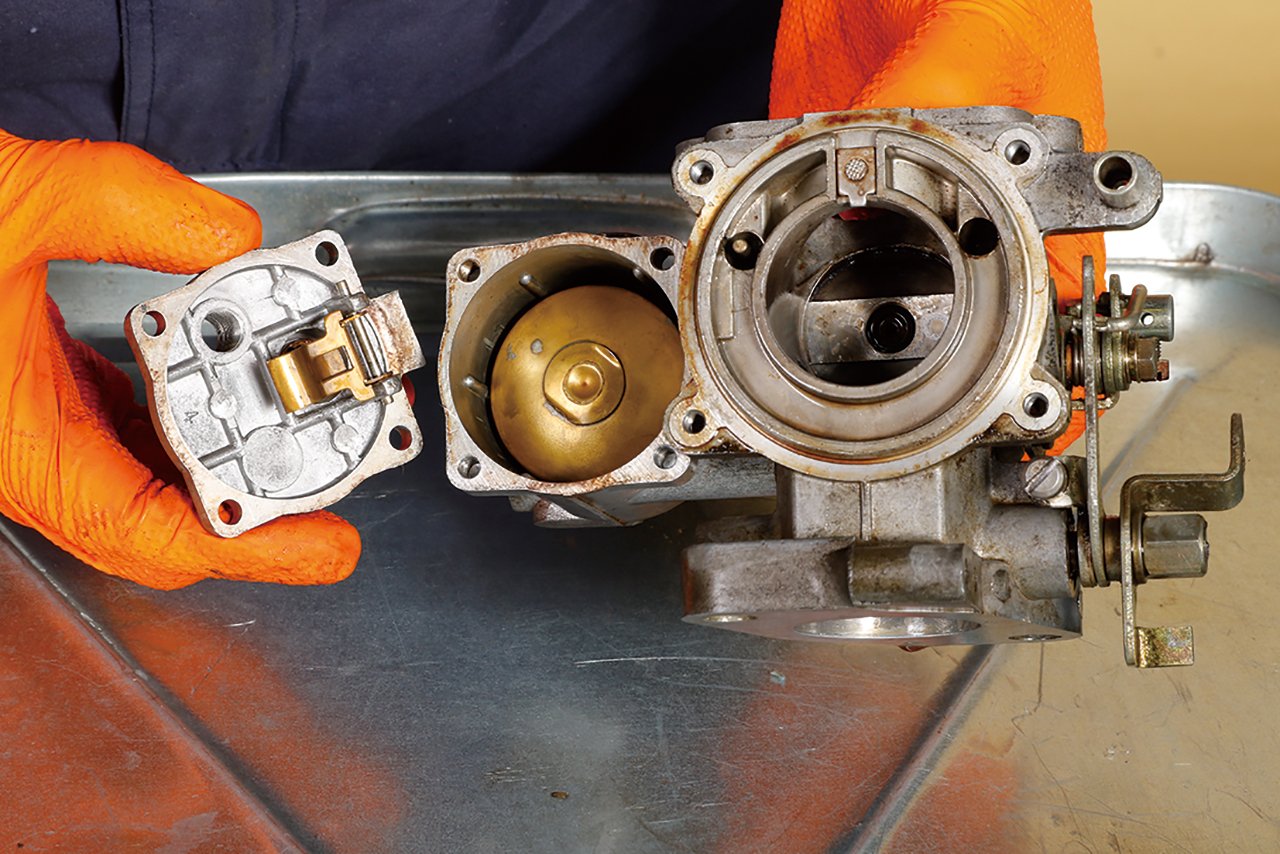

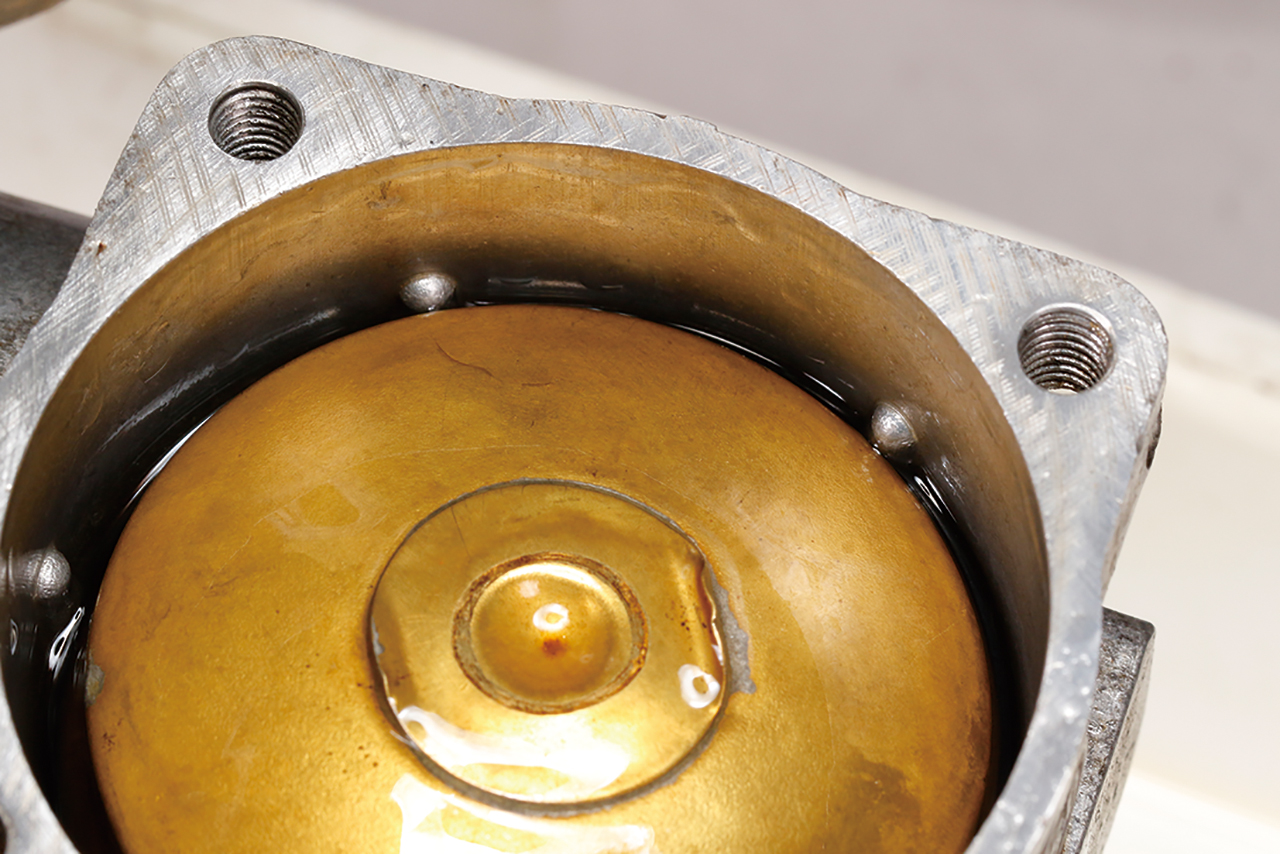

フロートチャンバーには、恐らくオリジナルと思われる真ちゅう製のフロートが入っていた。取り出してみると、中に液体が入っていて重くなっている。真ちゅう製でよくあるピンホールとか半田の剥がれではなく、外周部に細かいクラックが入っていた。こうなると再生は難しく仮に塞いだとしても、フロートが重くなってしまう。幸い、日産純正の代替フロートがあるので問題ない。

しかし、キャブレターの専門家がおっしゃるには、真ちゅう製が優れているとのこと。現在販売されている樹脂タイプはオリジナルと形状が異なるため、長期放置などで空になったフロートチャンバーへ燃料を送り込むと、浮き上がる際に傾いて引っかかり、オーバーフローすることがあるそうなのだ。そのため使えるのなら、むやみに替えないほうがいいらしい。

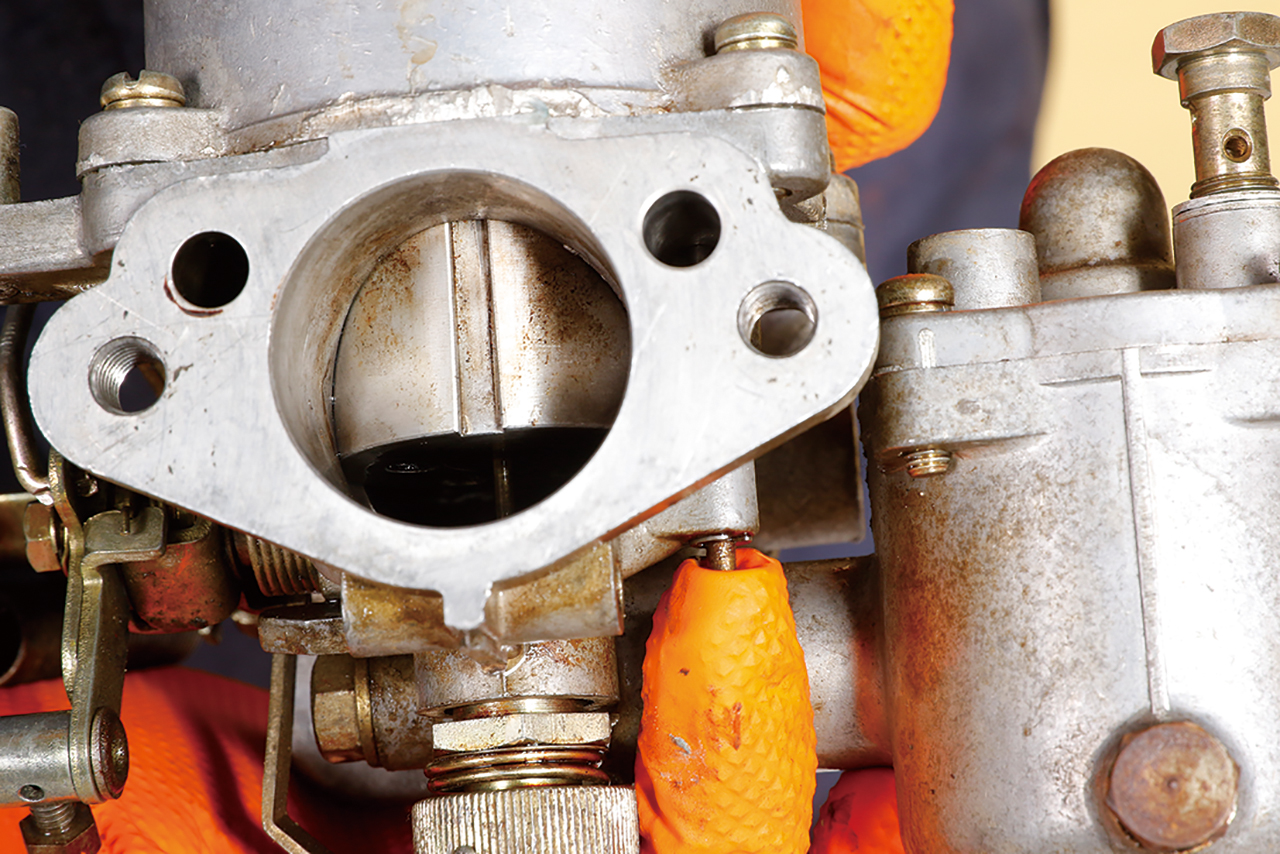

シャフトの支点部は少しにじんだ形跡。シャフトの摩耗もあるが当時のはオイルシールがないので、多少は仕方ない?

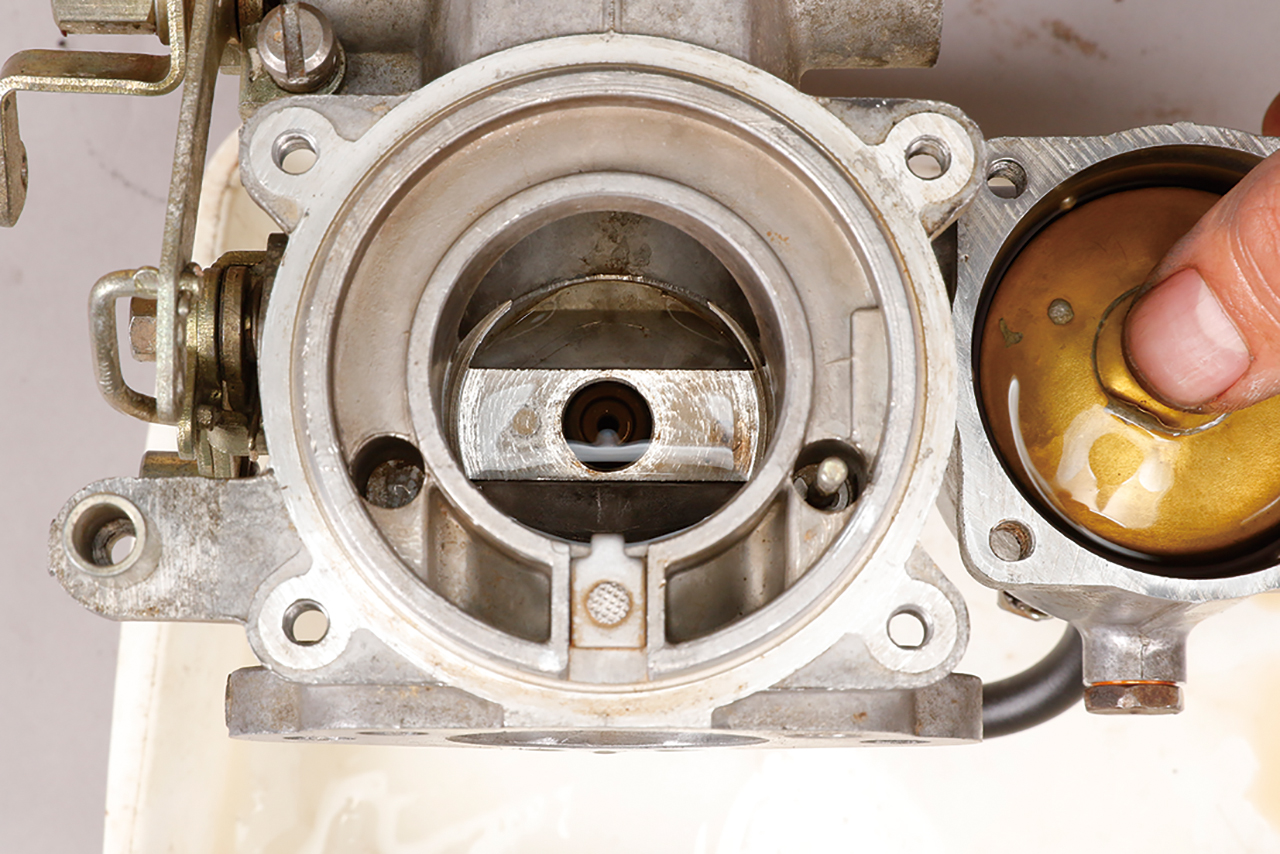

シャフトの支点部は少しにじんだ形跡。シャフトの摩耗もあるが当時のはオイルシールがないので、多少は仕方ない? ボア内は少し黒ずんでいるが目立つ摩耗はない。

ボア内は少し黒ずんでいるが目立つ摩耗はない。 アイドルアジャストナットは一番下にあるためか、垂れ落ちた汚れがある。

アイドルアジャストナットは一番下にあるためか、垂れ落ちた汚れがある。 カバーにあるべきパッキンがないため、フロートチャンバーの側面が一番汚れている。

カバーにあるべきパッキンがないため、フロートチャンバーの側面が一番汚れている。 外装に溜まった砂ボコリや油汚れを歯ブラシ等で洗浄する。

外装に溜まった砂ボコリや油汚れを歯ブラシ等で洗浄する。 オイルキャップナットを外し、下に向けるとオイルが出る。フロート室からはガソリン。

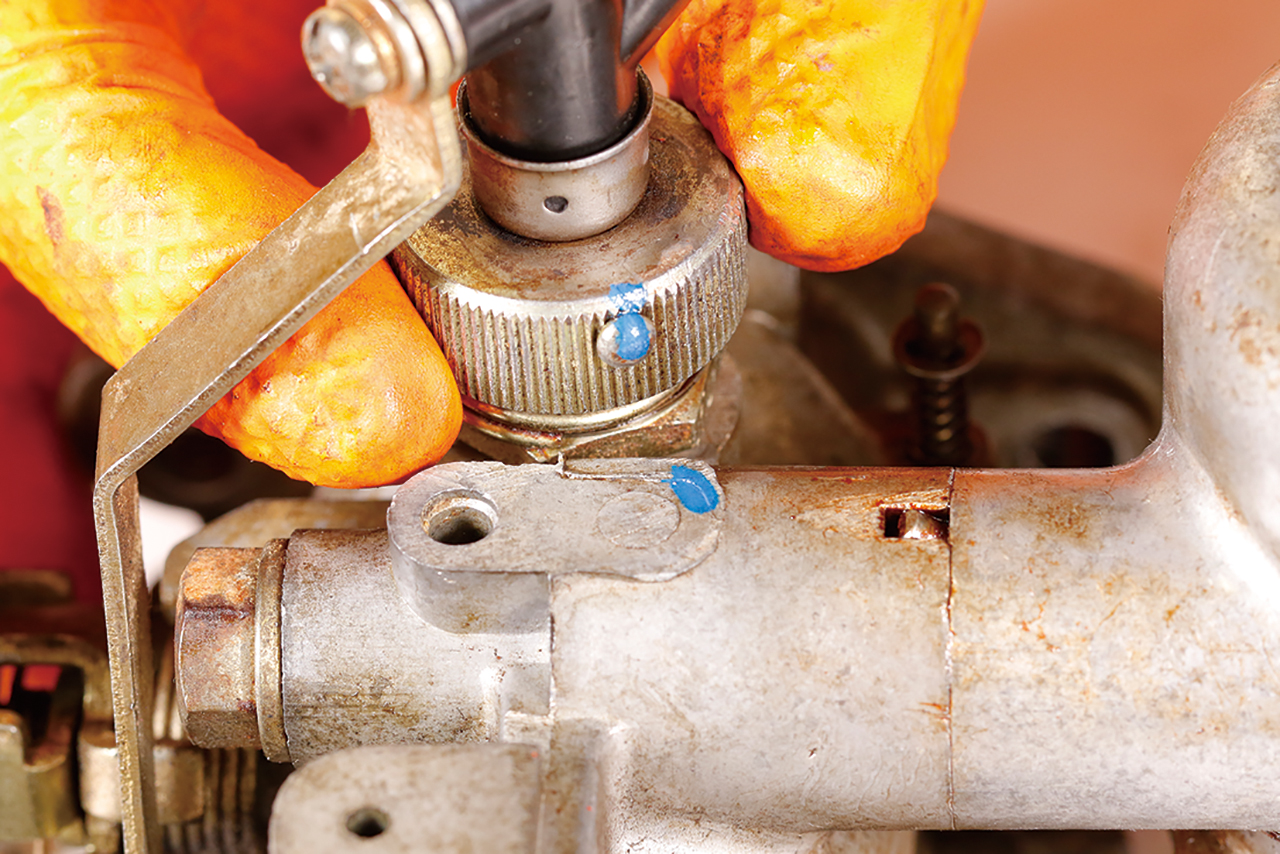

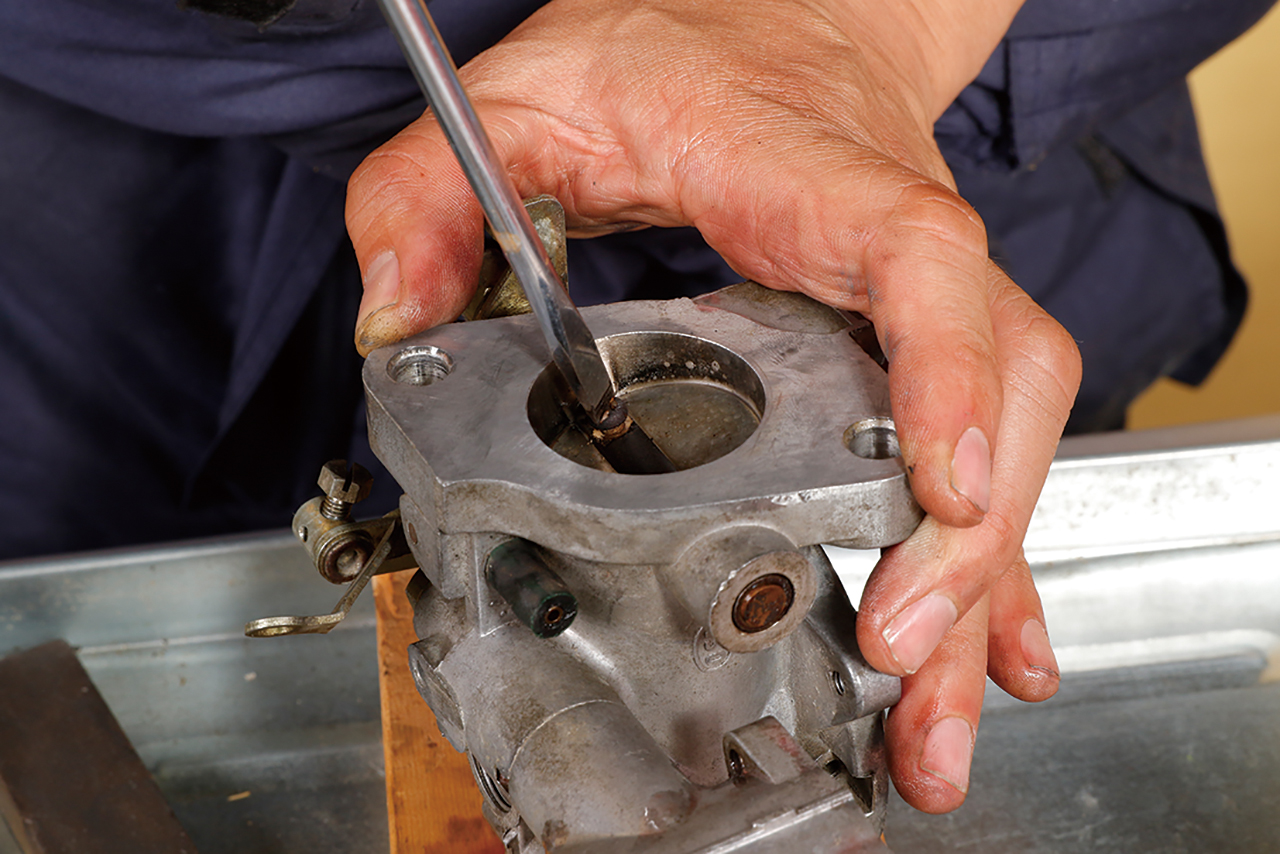

オイルキャップナットを外し、下に向けるとオイルが出る。フロート室からはガソリン。 サクションチャンバーのビスが固着! 台に固定してナットボルスター付きドライバーにレンチを掛けてなめないよう緩める。

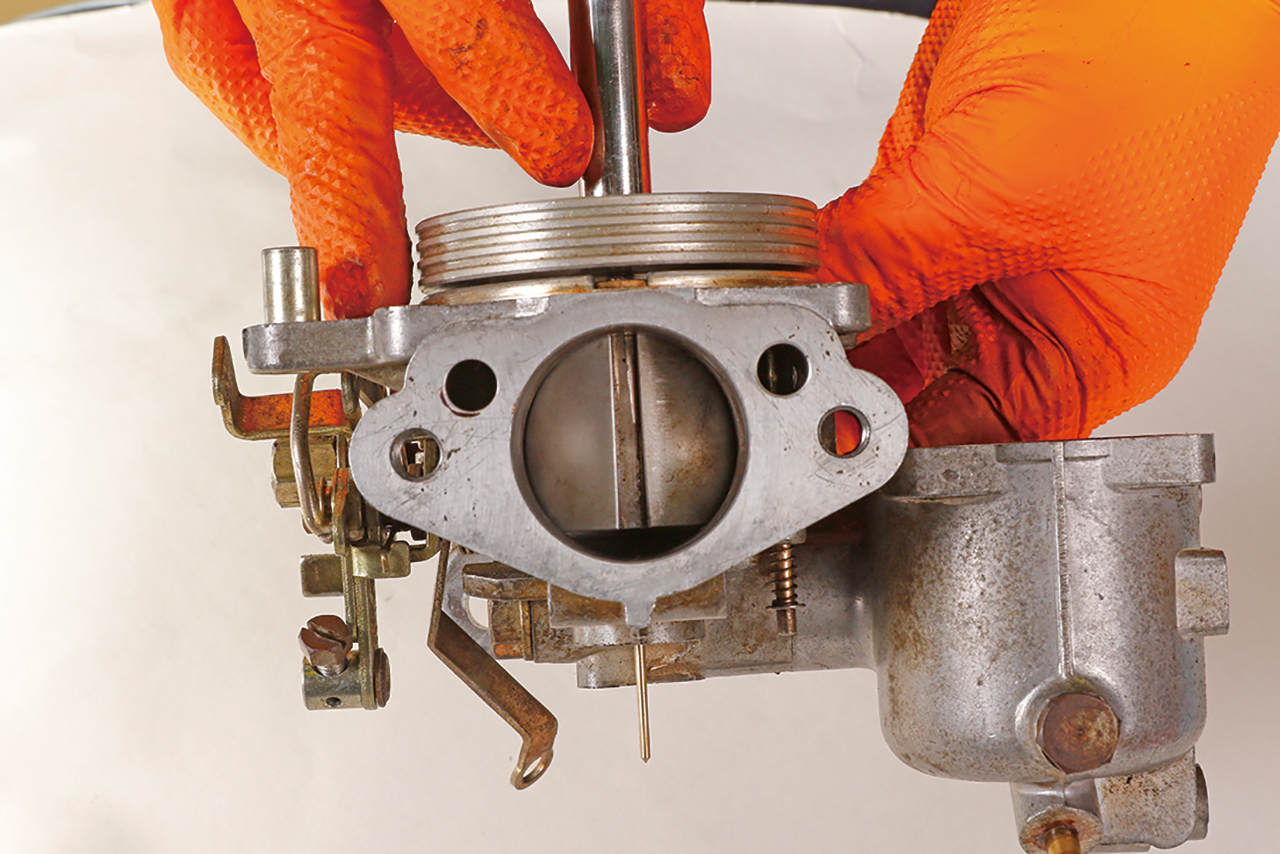

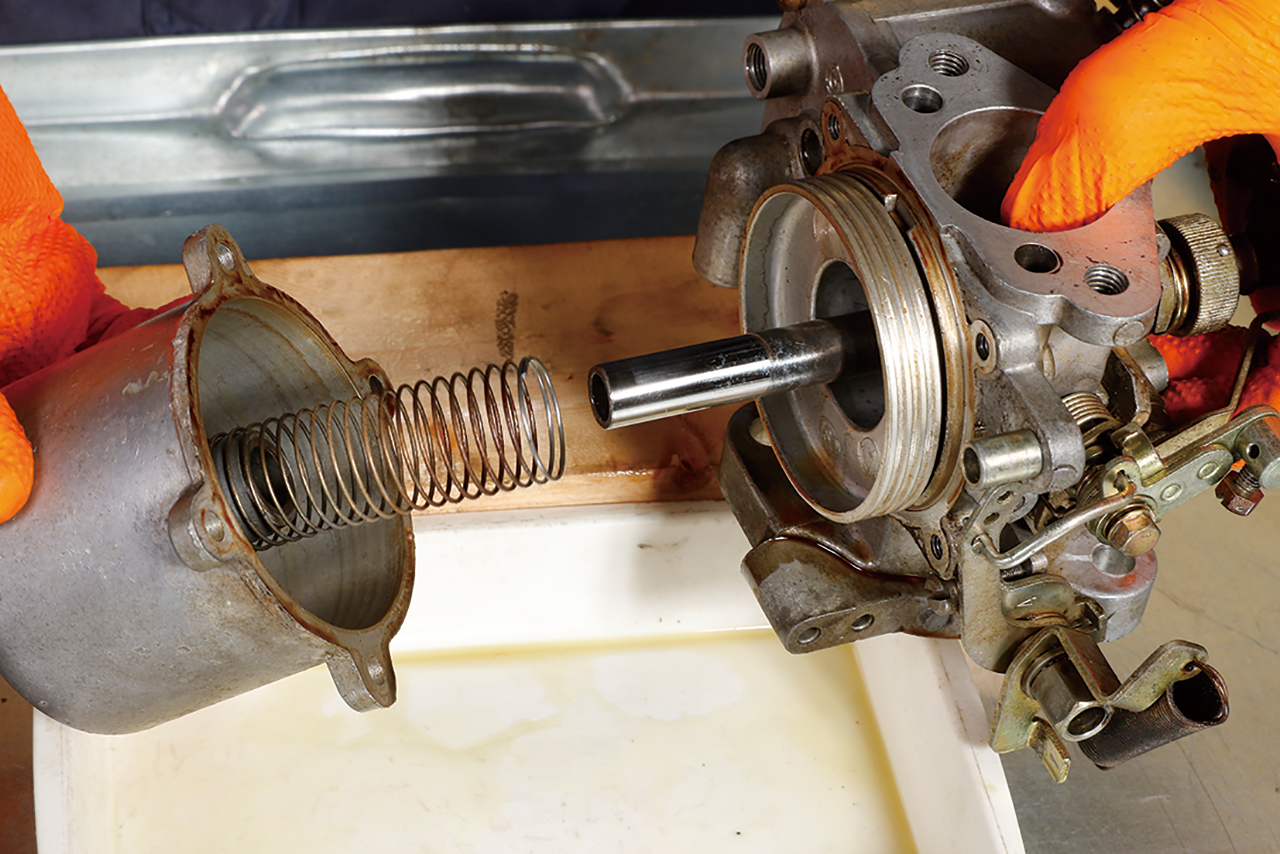

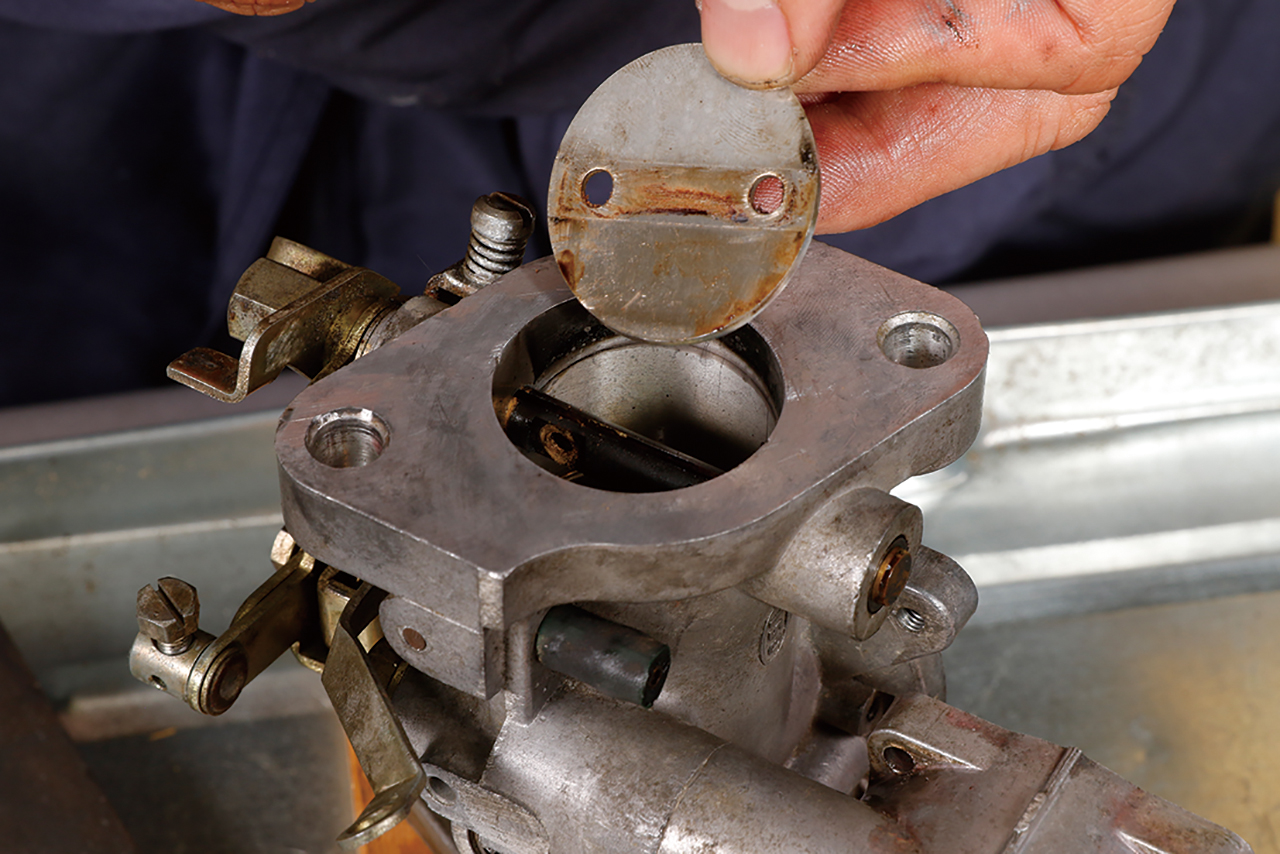

サクションチャンバーのビスが固着! 台に固定してナットボルスター付きドライバーにレンチを掛けてなめないよう緩める。 サクションチャンバーをゆっくり取り外す。

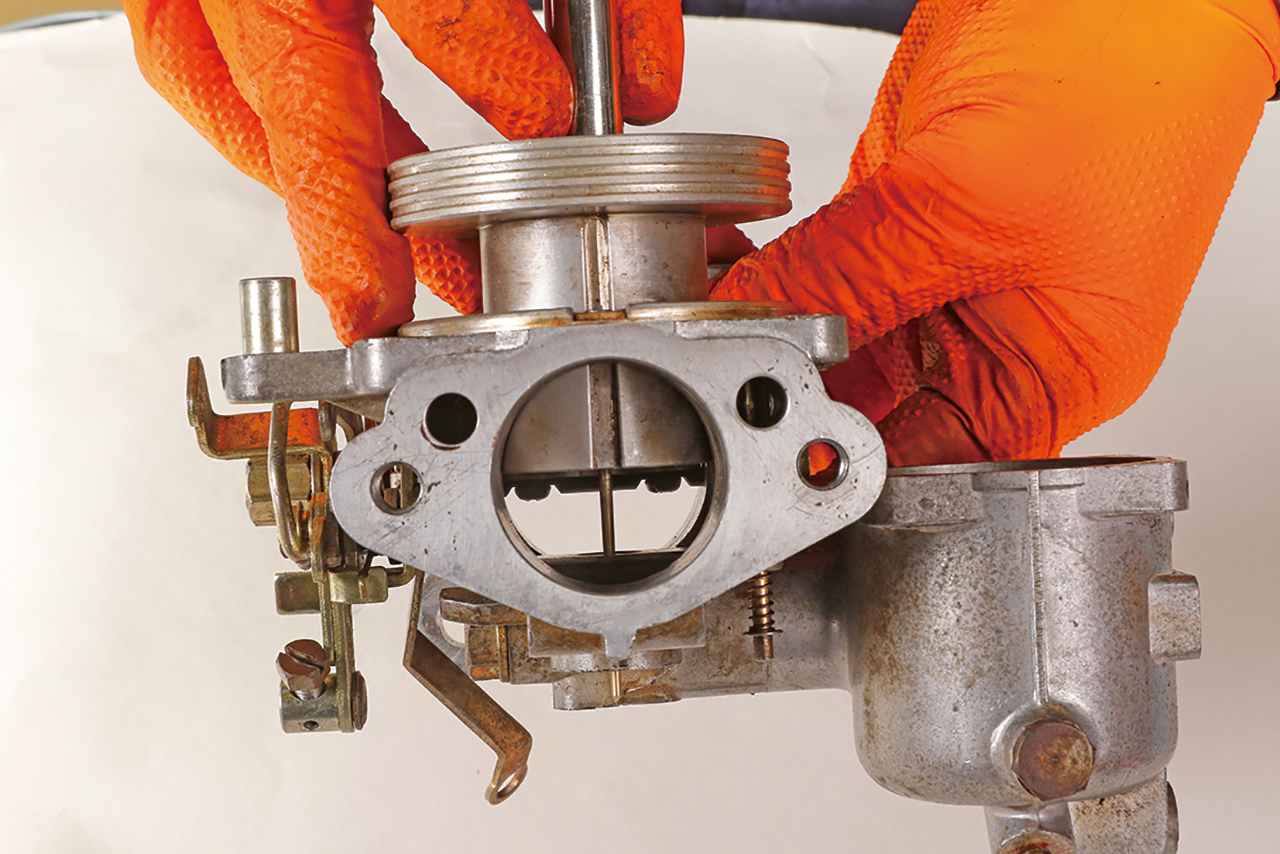

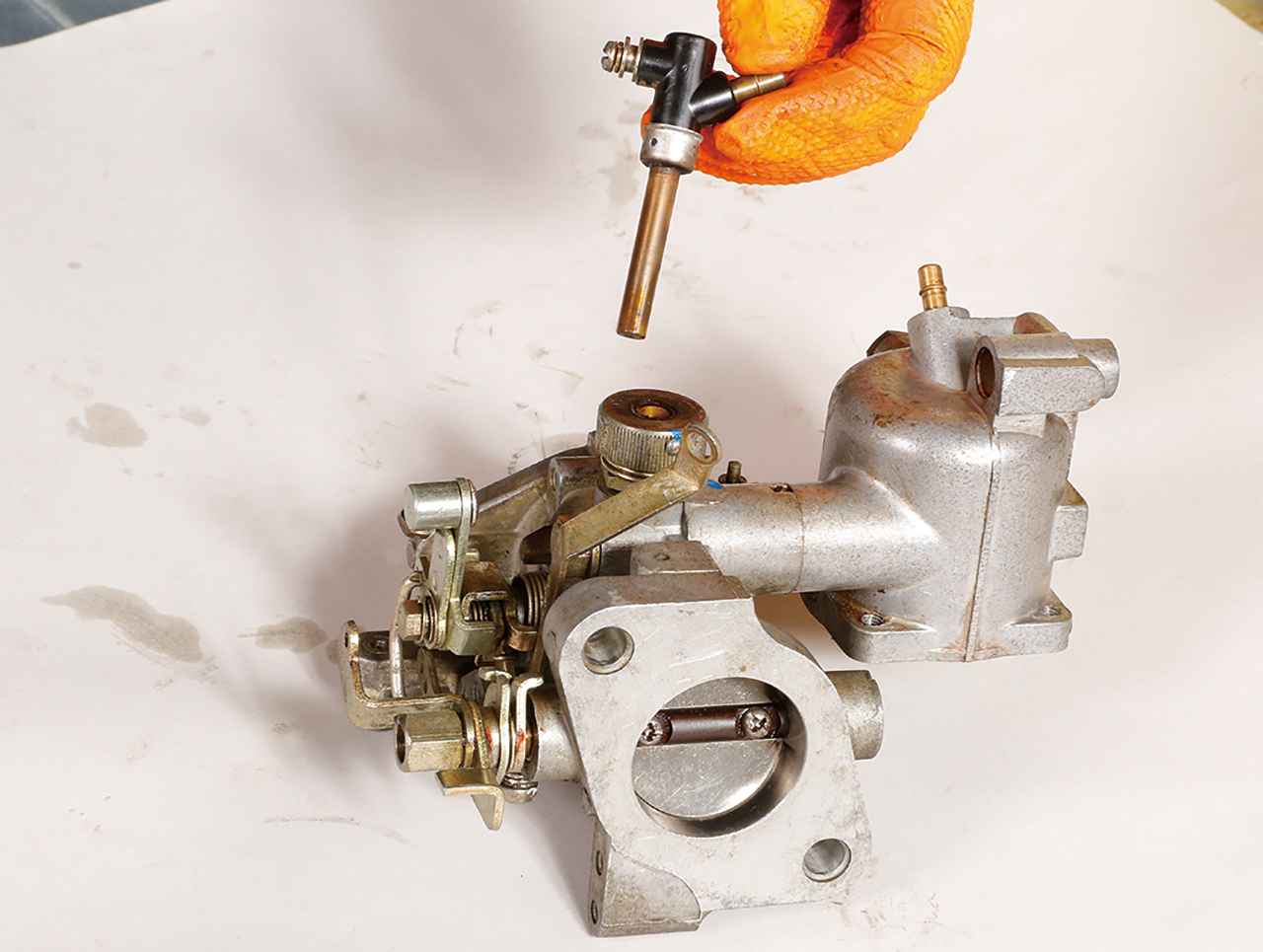

サクションチャンバーをゆっくり取り外す。 サクションピストンを垂直に引き出す。先端のニードルを傷めないように箱に緩衝材を入れて保管。

サクションピストンを垂直に引き出す。先端のニードルを傷めないように箱に緩衝材を入れて保管。 ニードルを抜こうと思いビスを緩めたが、これは失敗。新品があり、交換前提で外す場合しかいじれない。

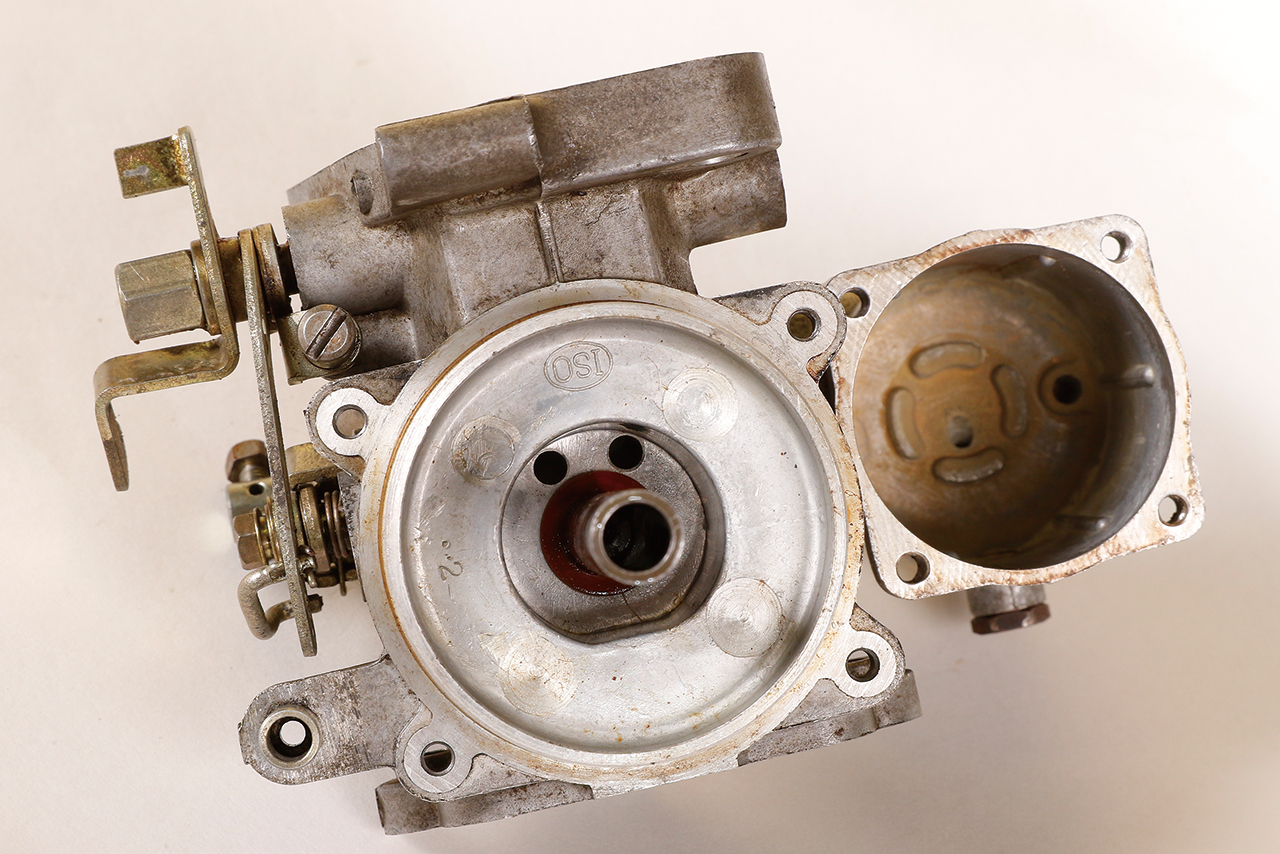

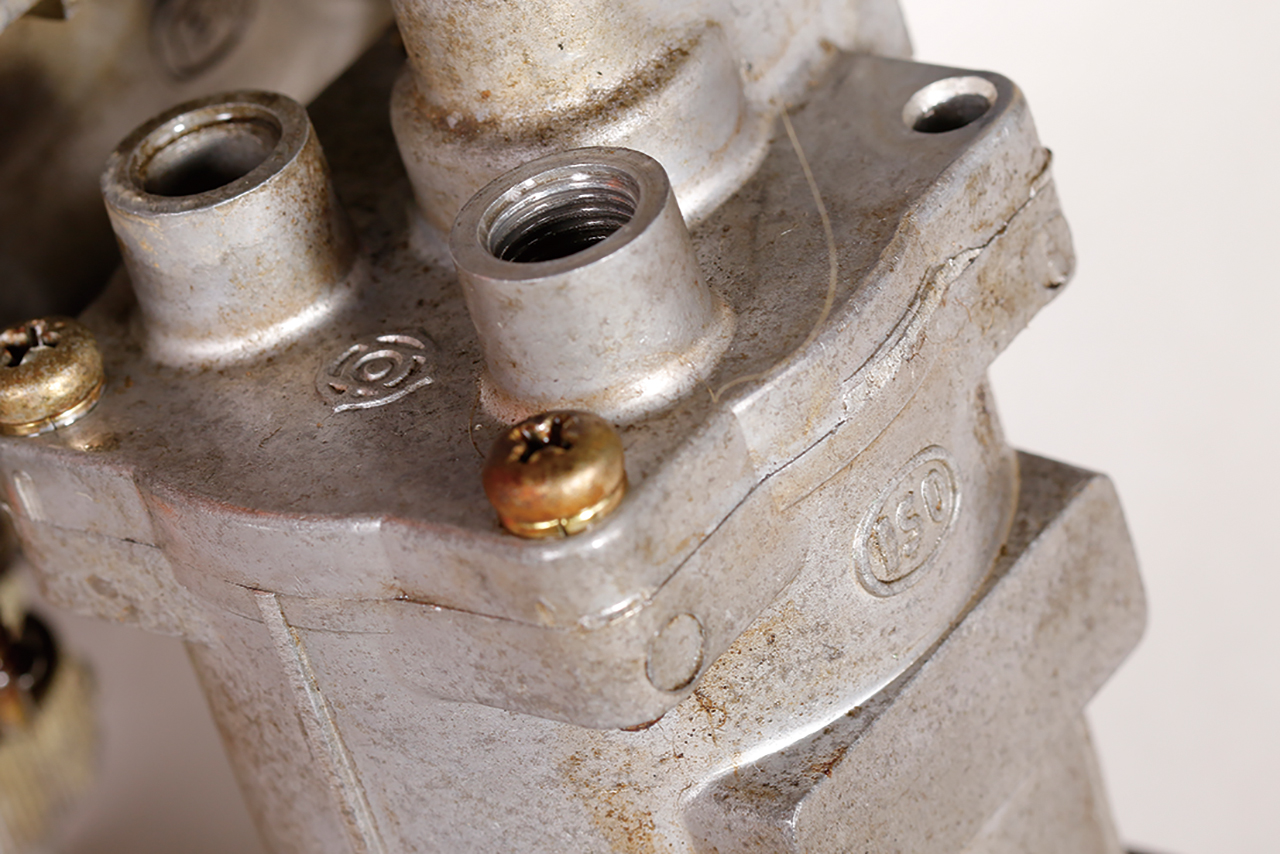

ニードルを抜こうと思いビスを緩めたが、これは失敗。新品があり、交換前提で外す場合しかいじれない。 フロートチャンバーには日立とISOのマークが。メートルネジを採用という意味だろう。

フロートチャンバーには日立とISOのマークが。メートルネジを採用という意味だろう。 カバーを開けると真ちゅうのフロートだ。

カバーを開けると真ちゅうのフロートだ。 フロートチャンバーの底は沈殿物があるが、程度はよかった。旧車にありがちな腐食や詰まりはない。

フロートチャンバーの底は沈殿物があるが、程度はよかった。旧車にありがちな腐食や詰まりはない。 当時モノと思われる真ちゅう製のフロートは揺さぶるとチャポチャポと音がする。

当時モノと思われる真ちゅう製のフロートは揺さぶるとチャポチャポと音がする。 フロートの外周部にはヒビ割れが多数ある。温度変化で収縮を繰り返した結果か?

フロートの外周部にはヒビ割れが多数ある。温度変化で収縮を繰り返した結果か? 重量はオーバーフローのひどかったリヤ側(写真)が25g、フロント側は17g。

重量はオーバーフローのひどかったリヤ側(写真)が25g、フロント側は17g。 新品は14gだ。

新品は14gだ。 ガソリンを入れたコップに入れると、フロートの沈み方が違い、古いリヤ側の油面が高い。(写真左からフロント/リヤ/新品)

ガソリンを入れたコップに入れると、フロートの沈み方が違い、古いリヤ側の油面が高い。(写真左からフロント/リヤ/新品) キャブレターに入れても同じで、古いほうの油面が高い。

キャブレターに入れても同じで、古いほうの油面が高い。 同様に新品は油面が下にある。

同様に新品は油面が下にある。STEP5 キャブレター本体はスロットルまで分解

一般工具で外せても分解しないほうがよい部分がある

今時のアッセンブリーパーツであれば、非分解部分のビスにイジリ止めトルクスのような特殊ビスを使って、素人が分解できない仕組みにされるなど「イジるな」オーラを発するが、このキャブレターではドライバーやスパナで分解できる部分も重要部のことがあるので注意が必要だ。

まずサクションピストンのジェットニードルは、マイナスビスで固定されているが、一度組んだニードルは非常に固くて抜くことができない。プライヤー等でつまんで表面を傷つけたりすると燃料の計量が狂うので触らないようにする。ぶつけたり転がしたりして曲げると交換部品も入手できず終わりなので保管も要注意だ。また、キャブレターボディのベンチュリー下にあるスリーブセットスクリューも分解しないほうがいい。これはジェットニードルに合わせてセンター位置が決められているので、組み付け時はセンタリングが必要になるし、それには特殊工具と熟練技が必要なのだ。

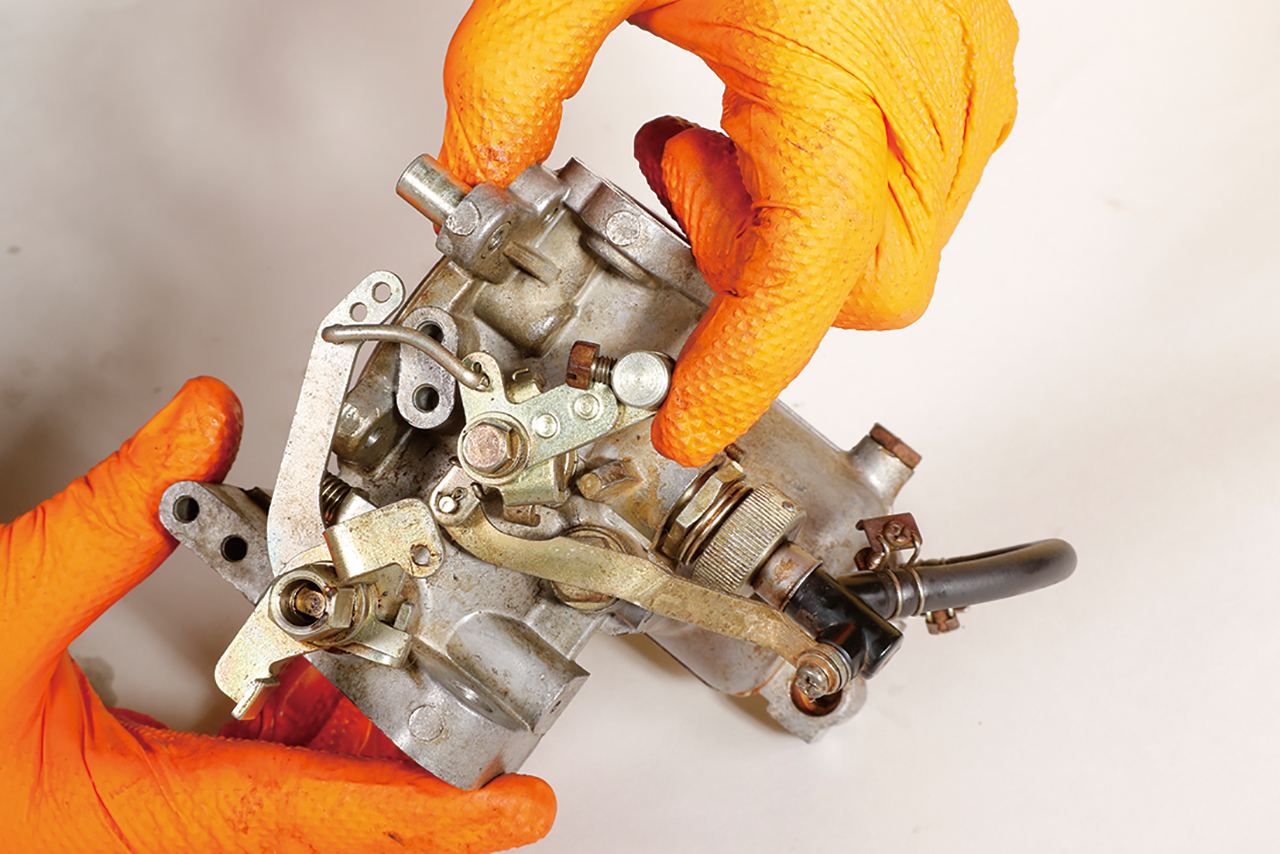

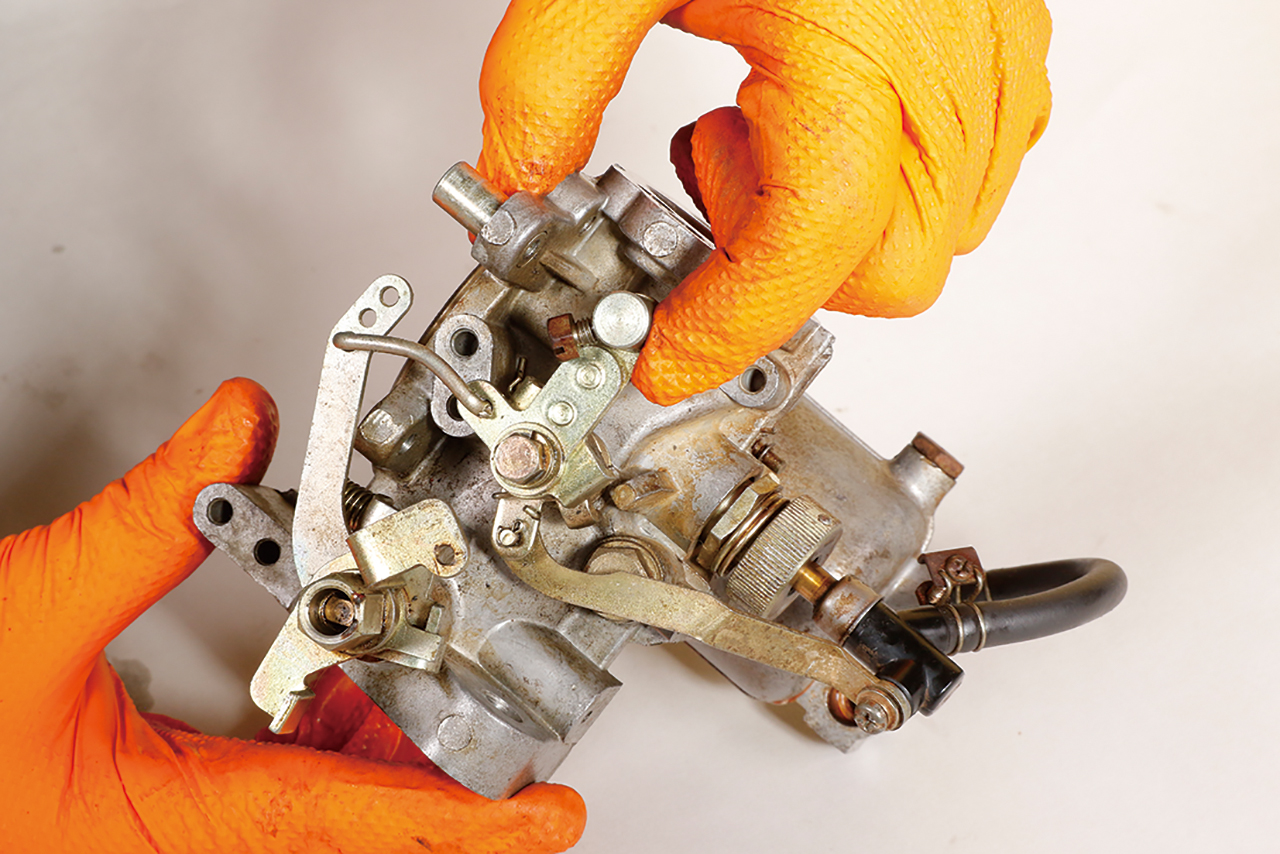

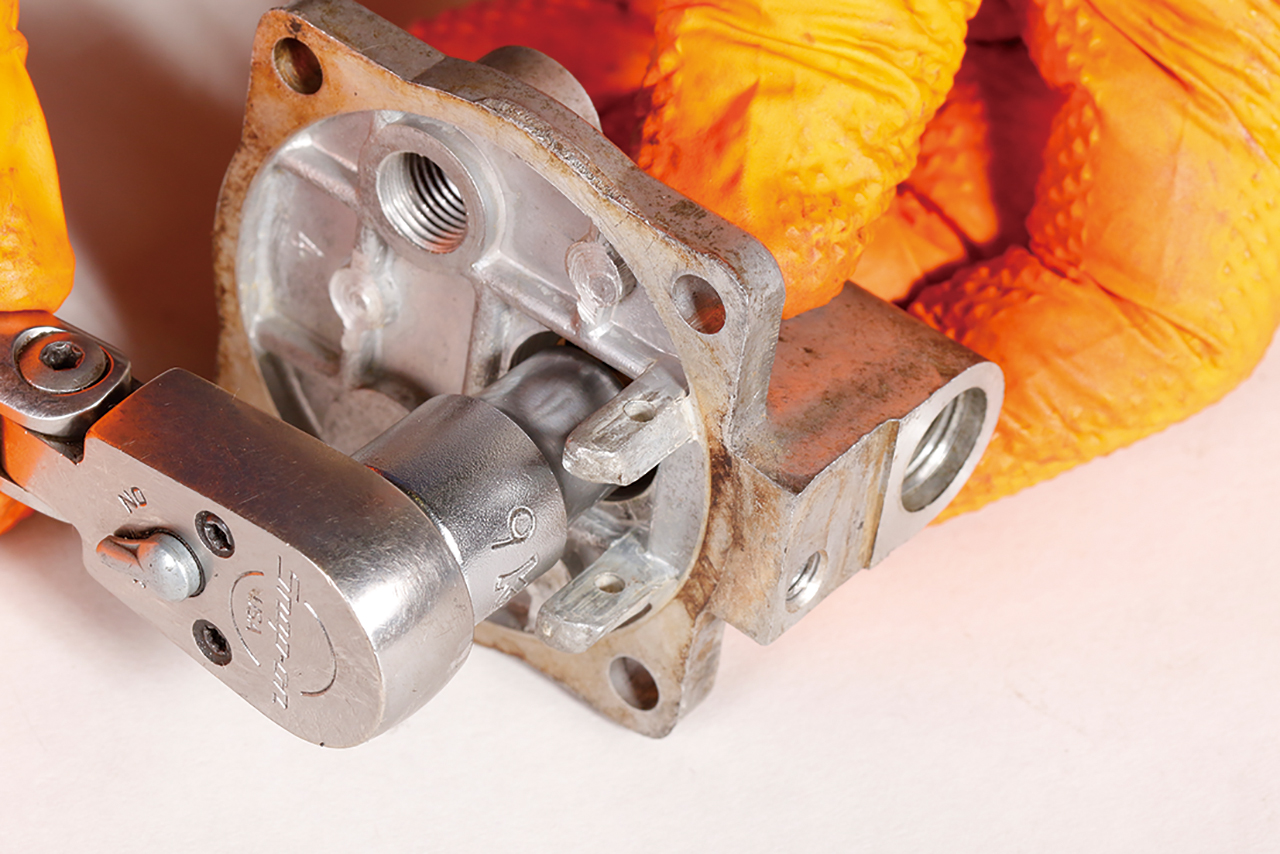

スロットルについては、この当時はスロットルバルブ(バタフライ)の取り付けビスがカシメられておらず、ドリルで削ったりしなくても分解および再組立ができるが、ビスが振動で落ちたりバルブとキャブレターボアが接触したりすると作動不良を起こしたり、エンジン回転が下がらないなどのトラブルになりかねないので、分解時は十分に注意しなくてはならない。今回は、シャフトの摩耗状態を見たかったので1基だけ分解してみたが、スロットルシャフトを組み付けてから、リターンスプリングを元の位置に戻すのに手こずった。回転方向に作用するスプリングを外す場合は、外した瞬間にクルッと回って、どこに引っ掛けてあったか分からなくなるので、あらかじめメモや写真に残すことをおすすめする。ツインキャブは1基どちらかを見本として残し、2基同時には手を付けないのがいいだろう。

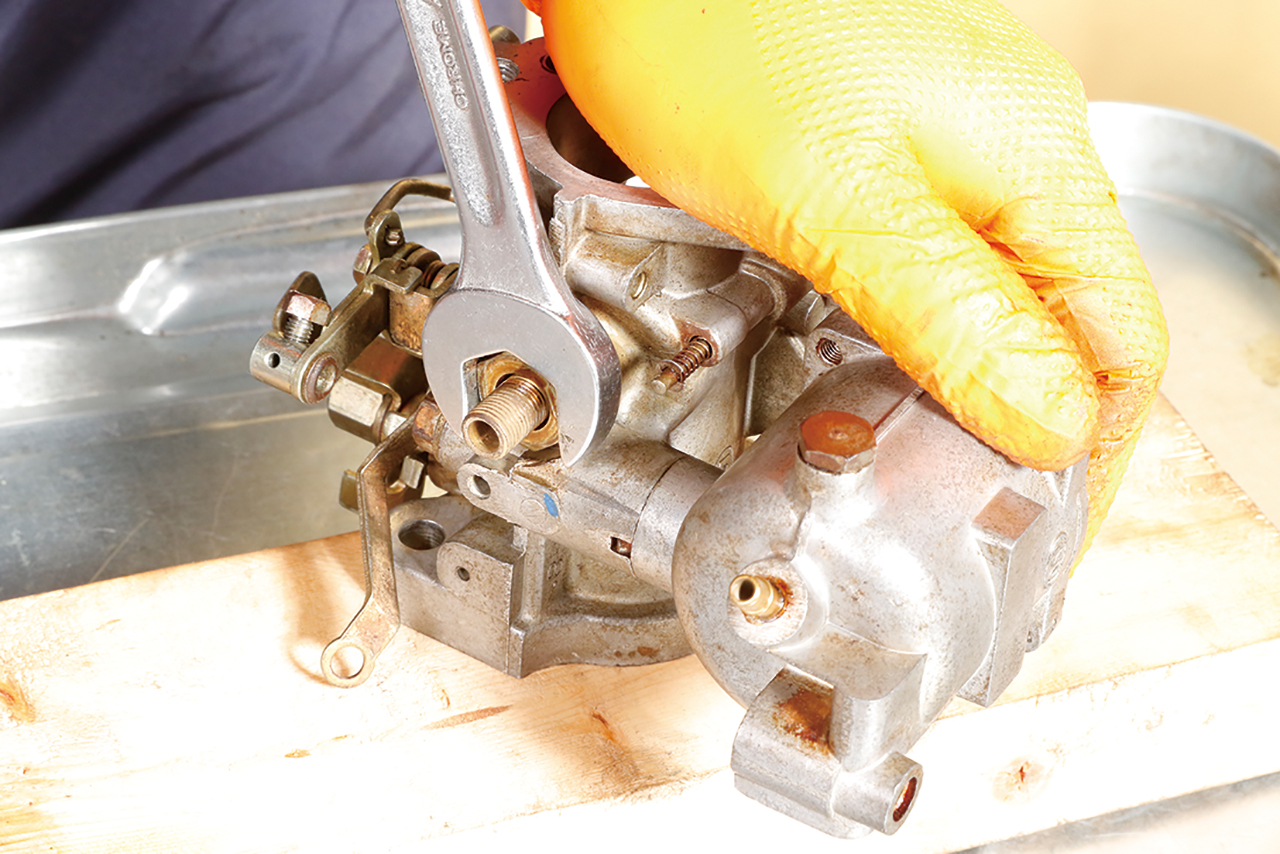

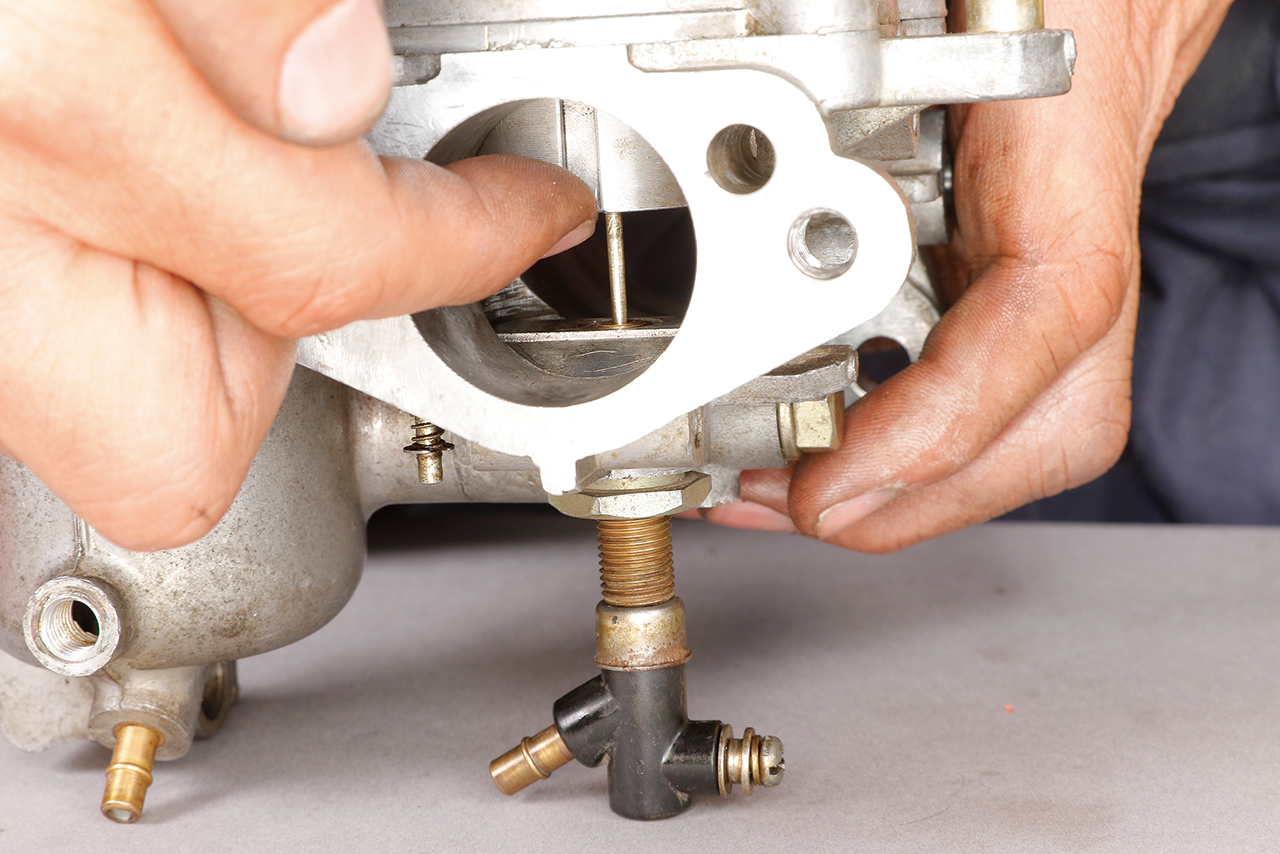

部品を落としやすいので分解皿の上で作業する。フロートチャンバーカバーにフロートレバーやニードルバルブがある。まずピンをずらして抜く。

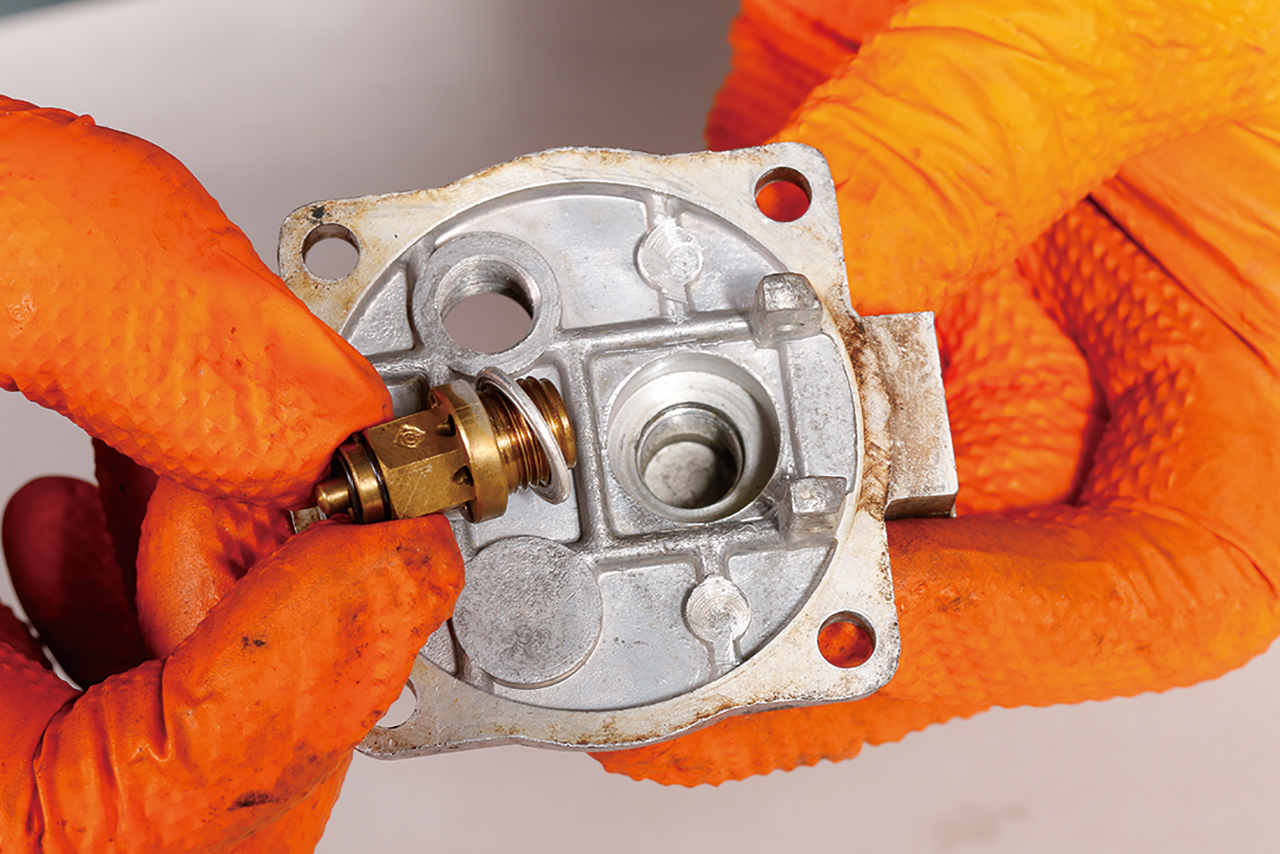

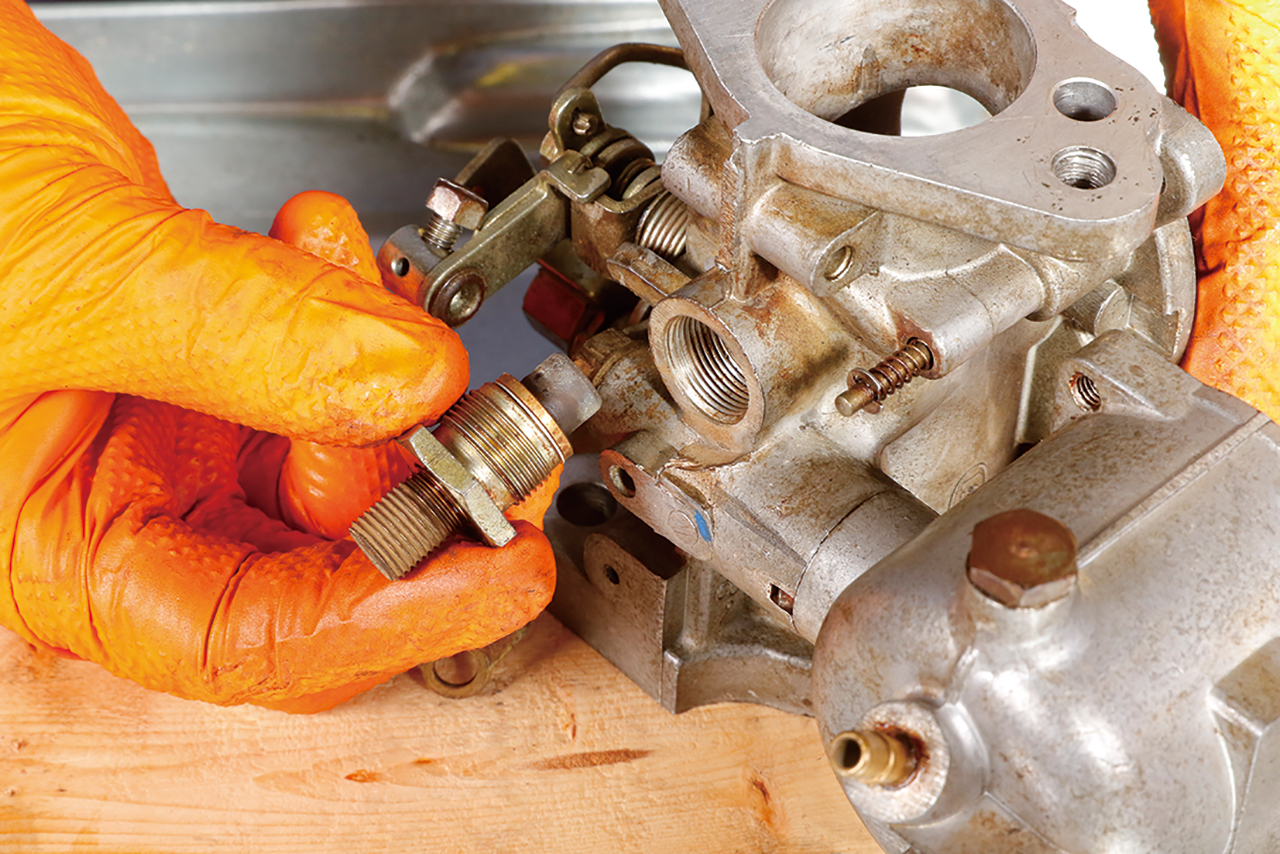

部品を落としやすいので分解皿の上で作業する。フロートチャンバーカバーにフロートレバーやニードルバルブがある。まずピンをずらして抜く。 ニードルバルブは9mmボックスで外す。

ニードルバルブは9mmボックスで外す。 パッキンと共に外す。

パッキンと共に外す。 アイドルアジャストナットは合いマークを付けて締め方向に回して止まるまでの回転をメモ。

アイドルアジャストナットは合いマークを付けて締め方向に回して止まるまでの回転をメモ。 この場合、1回転と1/16回転くらい。

この場合、1回転と1/16回転くらい。 パイプを抜き取る。

パイプを抜き取る。 ノズルホルダーとコネクティングプレートを繋ぐビスを外す。この時、プレートが回ろうとするので指で軽く押さえる。

ノズルホルダーとコネクティングプレートを繋ぐビスを外す。この時、プレートが回ろうとするので指で軽く押さえる。 プレートは鍔付きのカラーが入っている。

プレートは鍔付きのカラーが入っている。 メインノズルを抜き取る。SUではこの部分の固着で始動不良になるケースもあるとのこと。

メインノズルを抜き取る。SUではこの部分の固着で始動不良になるケースもあるとのこと。 アジャスティングスクリューを外す。

アジャスティングスクリューを外す。 アイドルアジャストスクリューの上にプレートがあるが汚れで貼り付いている。

アイドルアジャストスクリューの上にプレートがあるが汚れで貼り付いている。 ここは原則分解しない。製造時に位置決めされているからだ。

ここは原則分解しない。製造時に位置決めされているからだ。 ナットを外すとノズルホルダーと一緒に外れる。

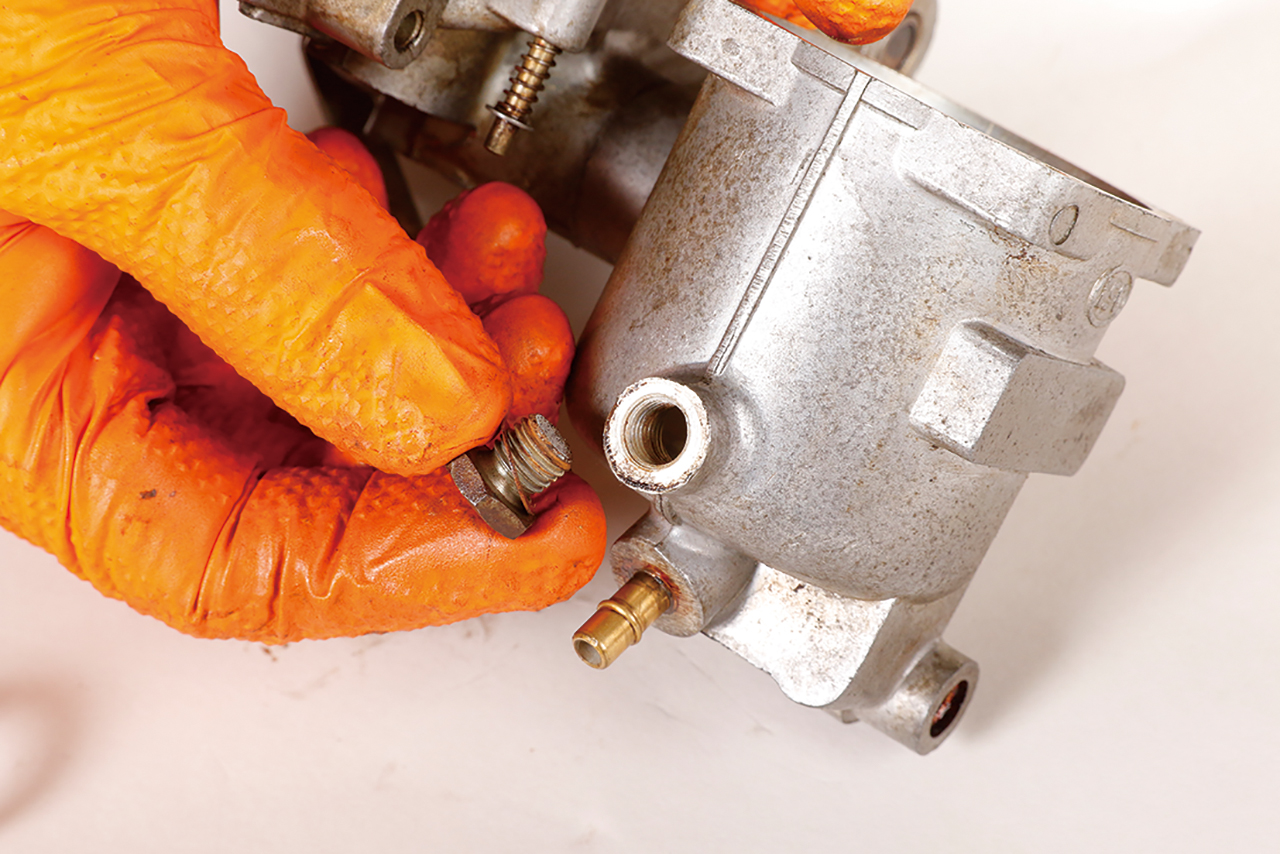

ナットを外すとノズルホルダーと一緒に外れる。 フロートチャンバーのドレンボルトを外す。ガソリンを抜くだけならもっと下のパイプ差込部でいいが、ここは油面(フロートレベル)測定部でもある。

フロートチャンバーのドレンボルトを外す。ガソリンを抜くだけならもっと下のパイプ差込部でいいが、ここは油面(フロートレベル)測定部でもある。 フロートチャンバーの汚れを溶解。換気に注意。

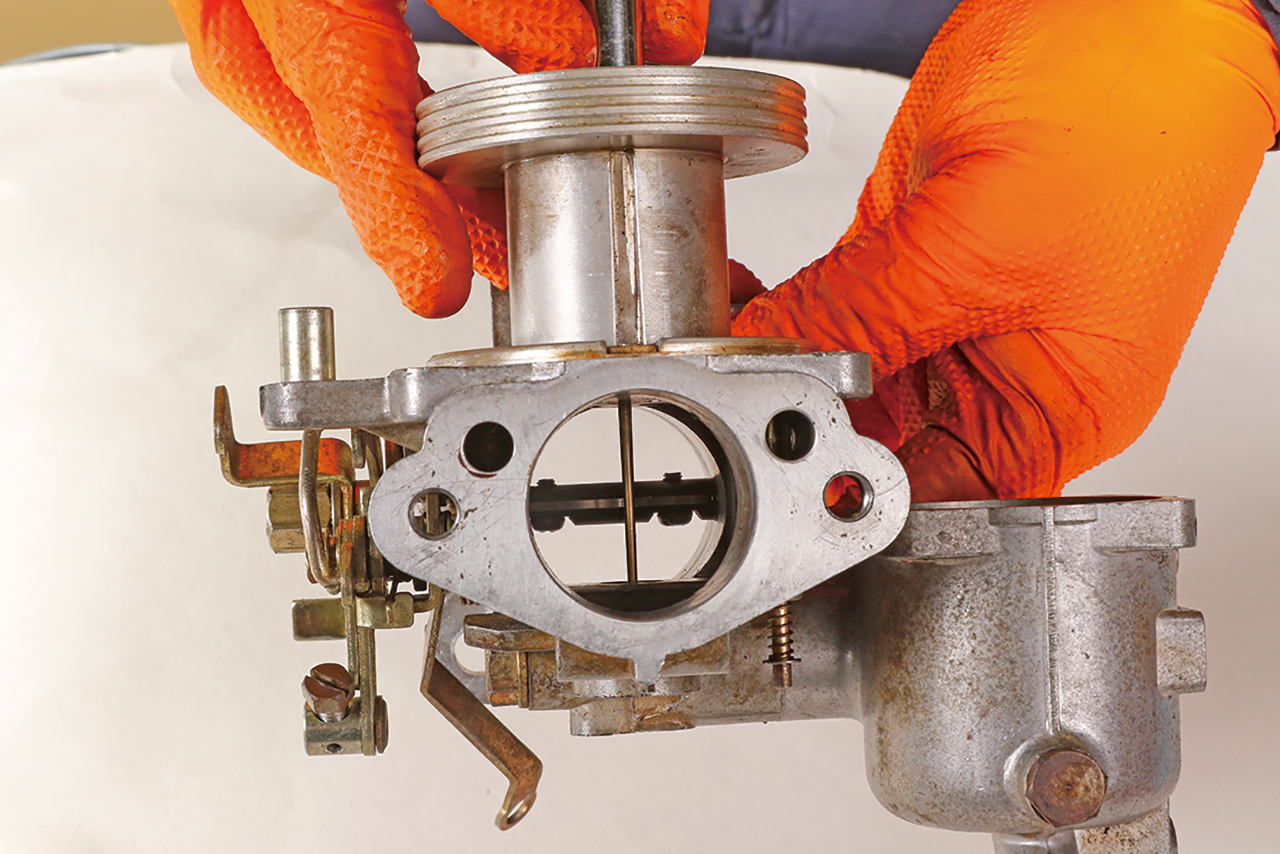

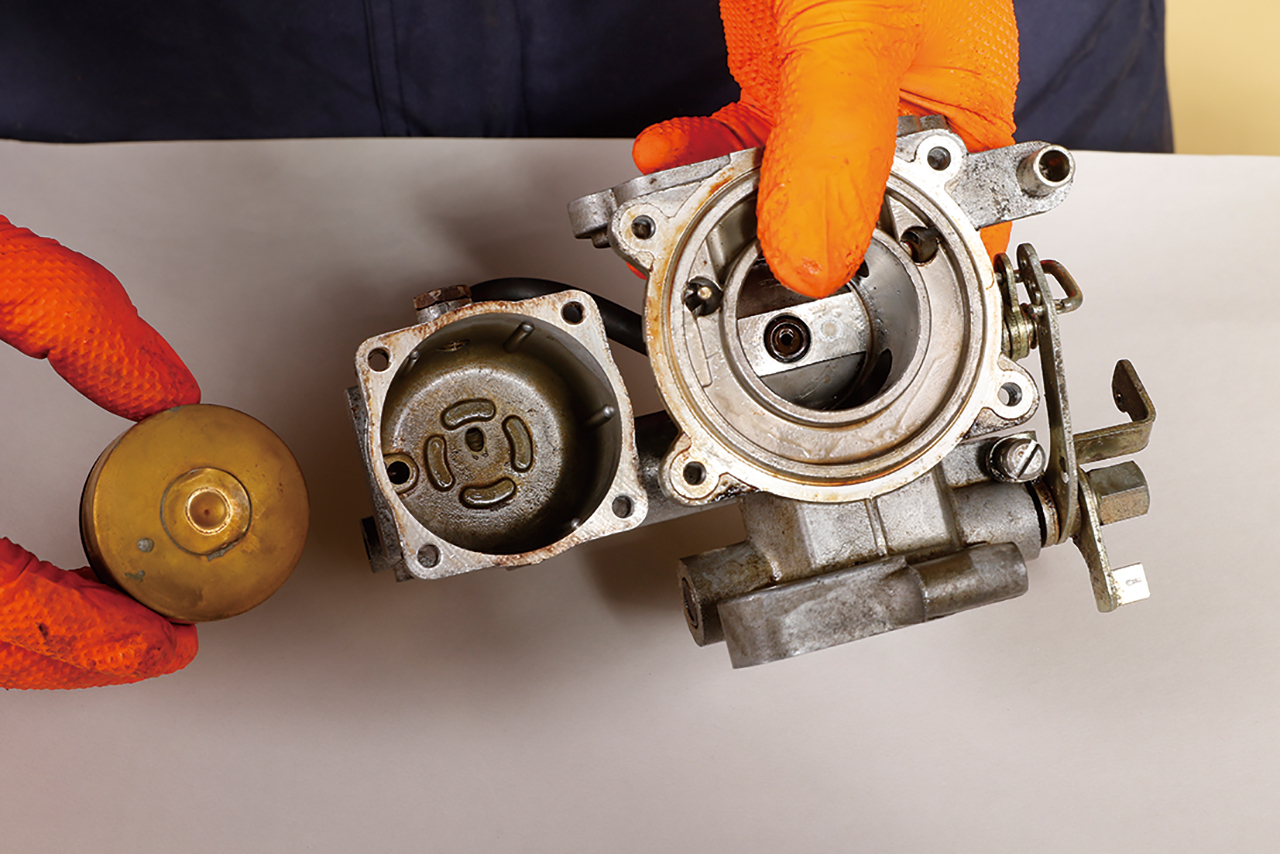

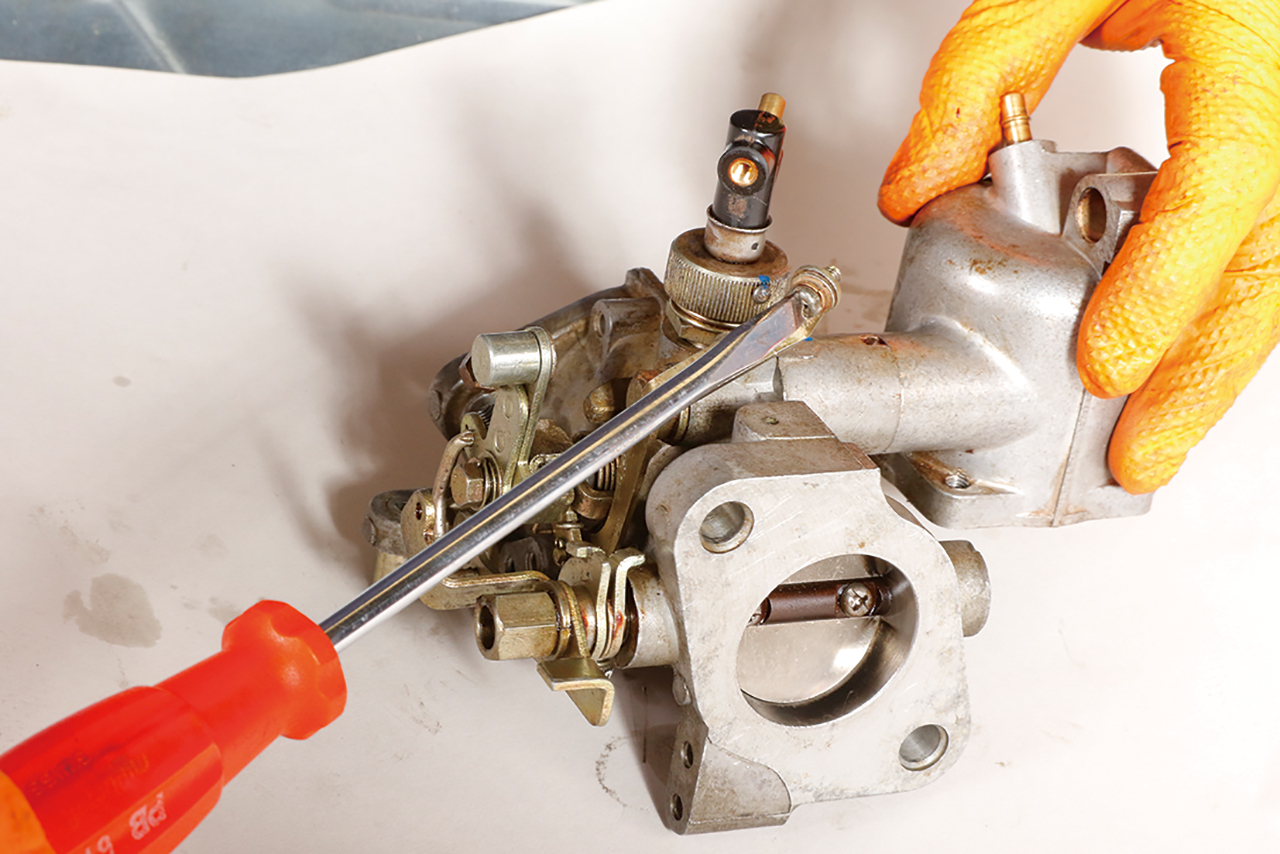

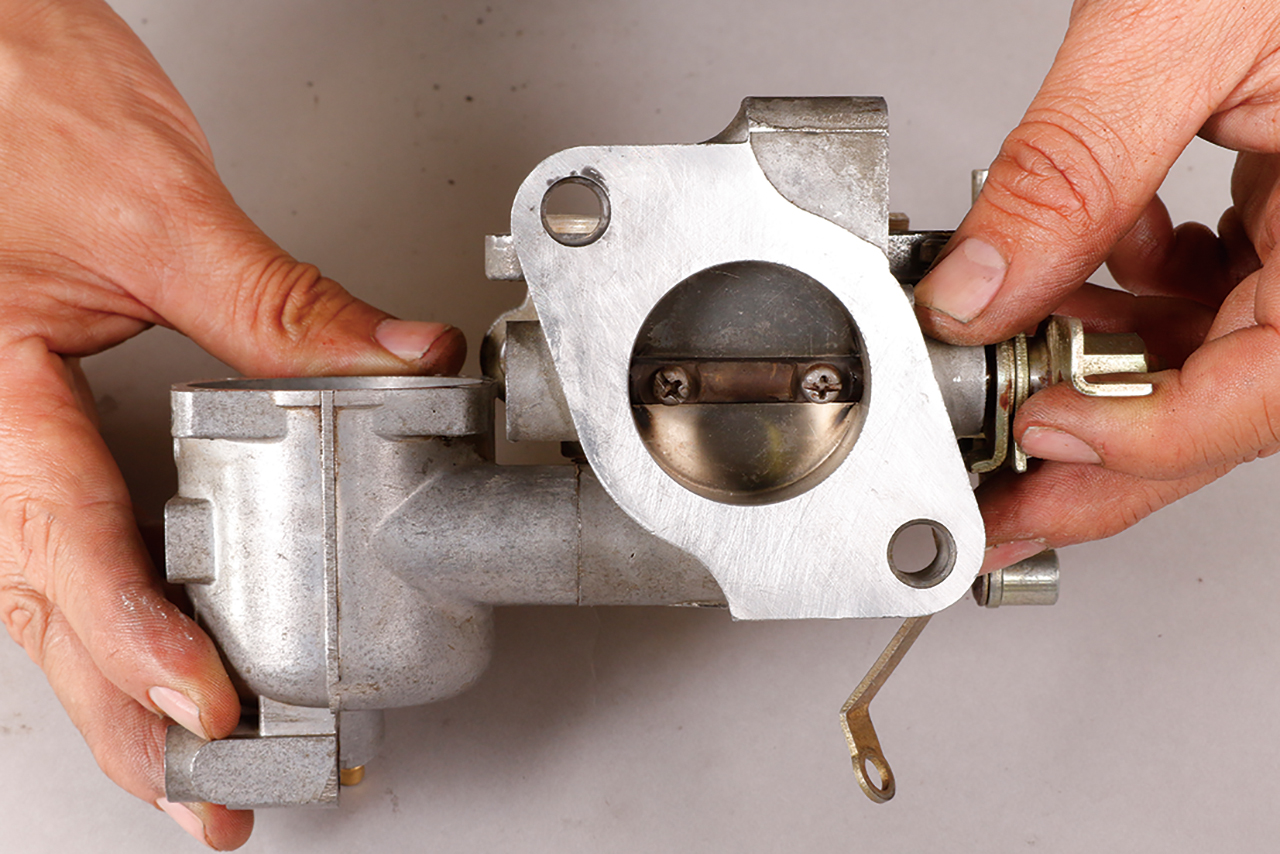

フロートチャンバーの汚れを溶解。換気に注意。 ここも通常は非分解だが、摩耗を調べるため分解。スロットルバルブはビス頭をなめないよう注意してマイナスドライバーで外す。

ここも通常は非分解だが、摩耗を調べるため分解。スロットルバルブはビス頭をなめないよう注意してマイナスドライバーで外す。 シャフトを回してバルブを外す。

シャフトを回してバルブを外す。 スロットルシャフトを抜く。スプリングの取り付け方などをあらかじめよく見ておく。

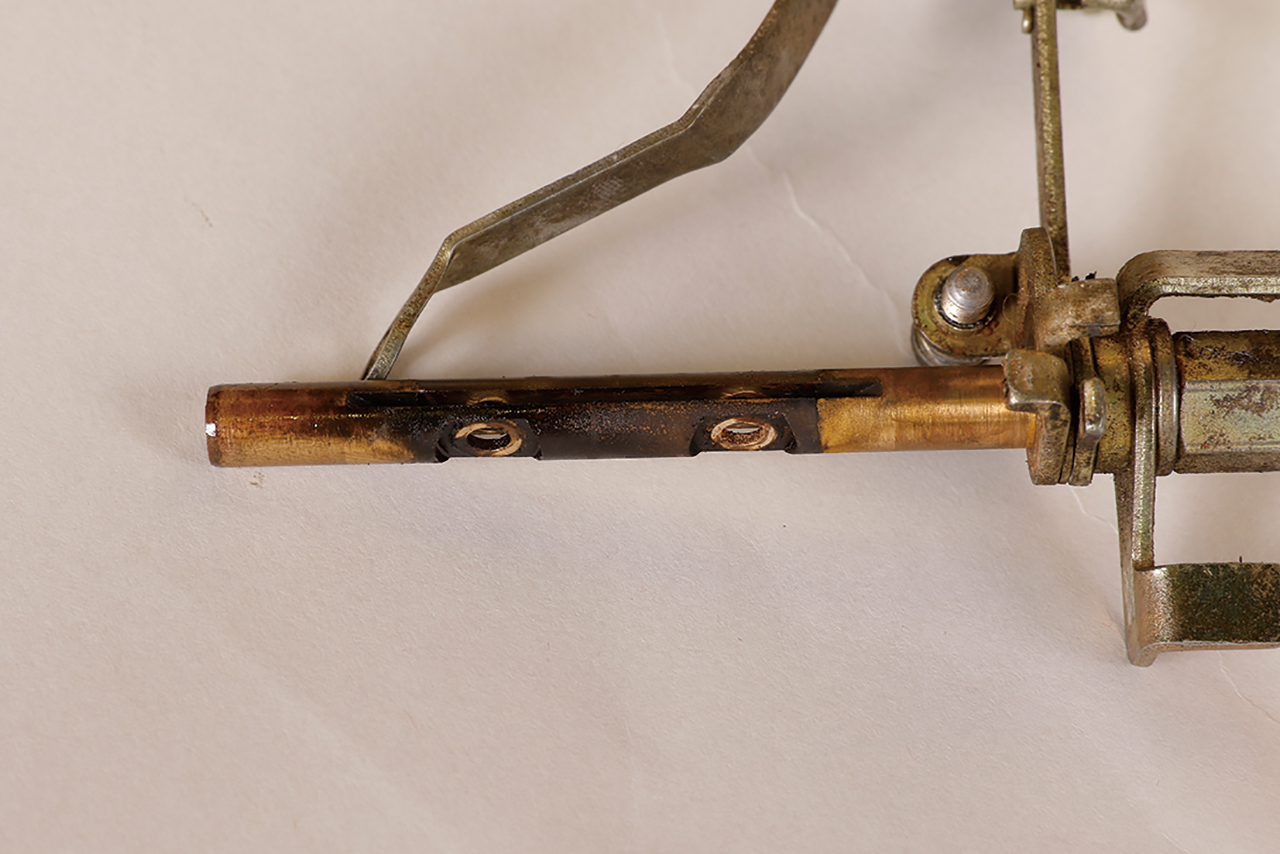

スロットルシャフトを抜く。スプリングの取り付け方などをあらかじめよく見ておく。 チョーク系のリンクとセットで分解。スロットルシャフトを引き抜く。

チョーク系のリンクとセットで分解。スロットルシャフトを引き抜く。 シャフトの支持部はリンク側に荷重が掛かるのか少し摩耗している。ガタガタではないので再使用。

シャフトの支持部はリンク側に荷重が掛かるのか少し摩耗している。ガタガタではないので再使用。 サクションピストンのベンチュリー側には樹脂製のストップピンがある。これは摩耗しているので、本来は替えたいところ(SU本家用が流用できるらしい)。次回の課題。

サクションピストンのベンチュリー側には樹脂製のストップピンがある。これは摩耗しているので、本来は替えたいところ(SU本家用が流用できるらしい)。次回の課題。 動きの確認。サクションホールをテープで塞ぎ、チャンバーに逆さまに入れる。

動きの確認。サクションホールをテープで塞ぎ、チャンバーに逆さまに入れる。 滑らかに同時に下がればOK。これも大丈夫。

滑らかに同時に下がればOK。これも大丈夫。STEP6 エアや燃料漏れを防止するために接合面を研磨する

清掃傷があるのと、古いパーツは面が歪んでいることが多いので、オイルストーンにオイルを塗り、主要なところを研磨。最初は全当たりしないので、研ぐのに結構時間がかかる。

清掃傷があるのと、古いパーツは面が歪んでいることが多いので、オイルストーンにオイルを塗り、主要なところを研磨。最初は全当たりしないので、研ぐのに結構時間がかかる。 フロートチャンバーの2か所も研ぐ。傾かないように注意。

フロートチャンバーの2か所も研ぐ。傾かないように注意。 特に燃料入り口の側面部が大切。

特に燃料入り口の側面部が大切。 研ぐ前は凹凸がある。

研ぐ前は凹凸がある。 面研後。

面研後。 清掃後のパーツはエアブローしてホコリを飛ばす。

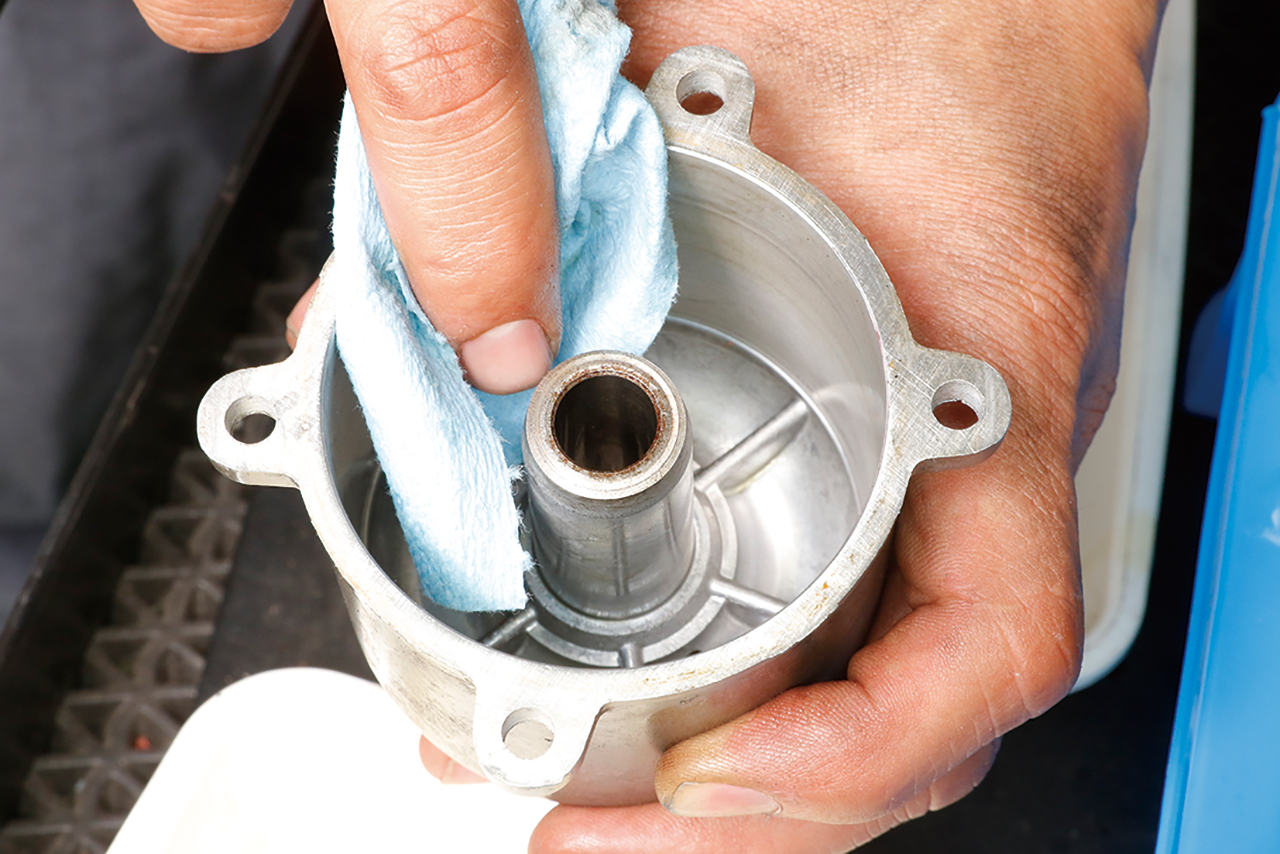

清掃後のパーツはエアブローしてホコリを飛ばす。 サクションチャンバーの内部をウエスで拭き取る。

サクションチャンバーの内部をウエスで拭き取る。 ガイドにオイルを塗る。ピストン外周はドライのまま。気密性に影響するので目立つバリがなければペーパーがけなどはしない。

ガイドにオイルを塗る。ピストン外周はドライのまま。気密性に影響するので目立つバリがなければペーパーがけなどはしない。 フロートチャンバーに多めにガソリンを入れるとベンチュリー側へ流入。

フロートチャンバーに多めにガソリンを入れるとベンチュリー側へ流入。 フロートが下がってニードルが下がる状態(開)。

フロートが下がってニードルが下がる状態(開)。 フロートレバーがニードルに接した状態(閉)。

フロートレバーがニードルに接した状態(閉)。 レバーがニードルのスプリングを押している状態(閉)。

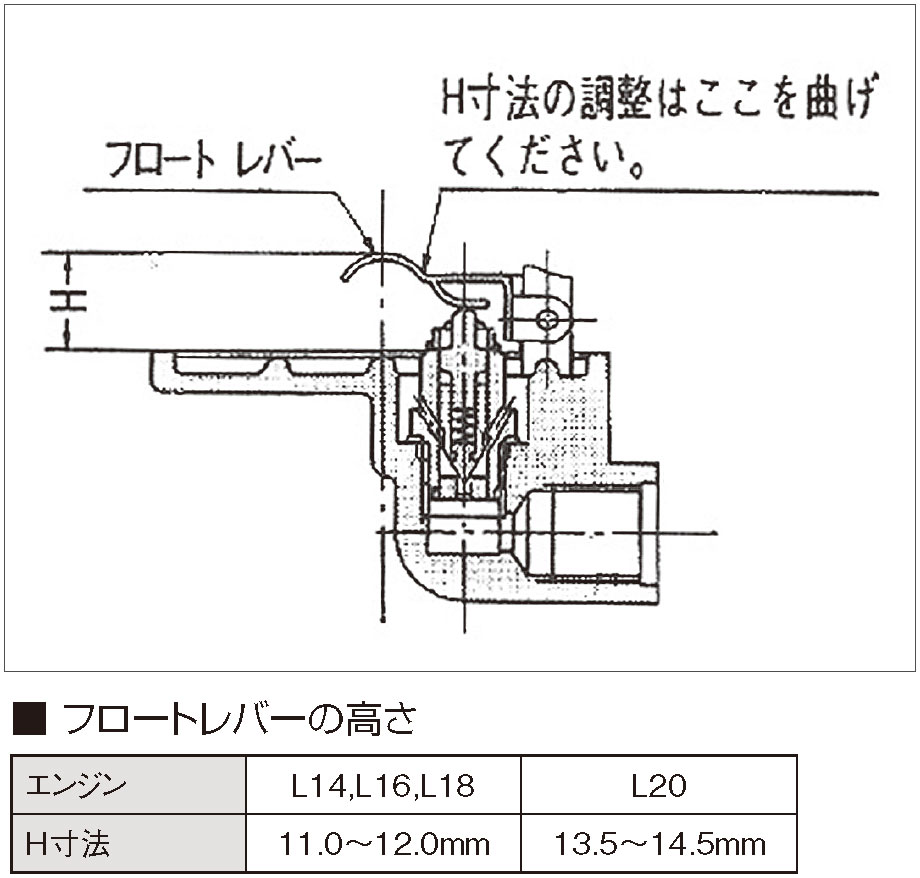

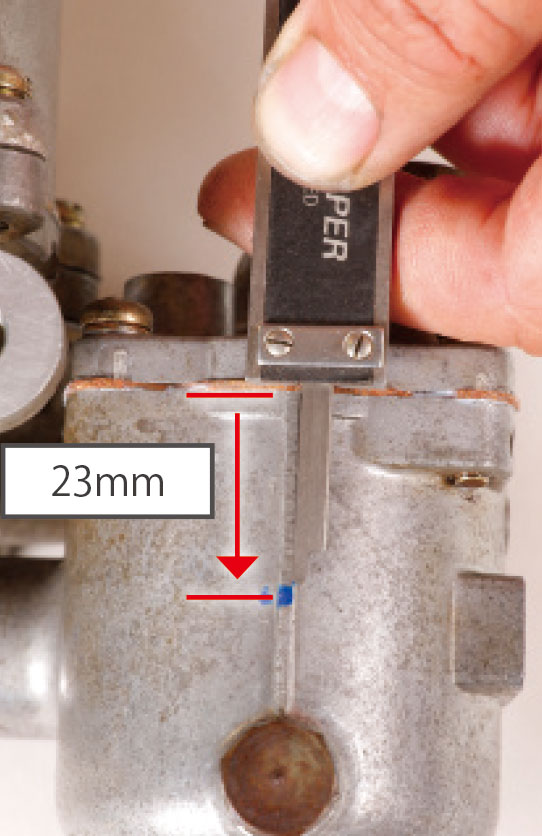

レバーがニードルのスプリングを押している状態(閉)。 レバーの高さをチェック。フロートチャンバーカバーを逆さにして水平にし、フロートレバーがニードルバルブに自然に接している時の高さを測る。

レバーの高さをチェック。フロートチャンバーカバーを逆さにして水平にし、フロートレバーがニードルバルブに自然に接している時の高さを測る。 L型4気筒と6気筒で高さが異なる。

L型4気筒と6気筒で高さが異なる。 違っている時はレバーを曲げるが、(ラジペンの場合は特に)平行に曲げるように注意。

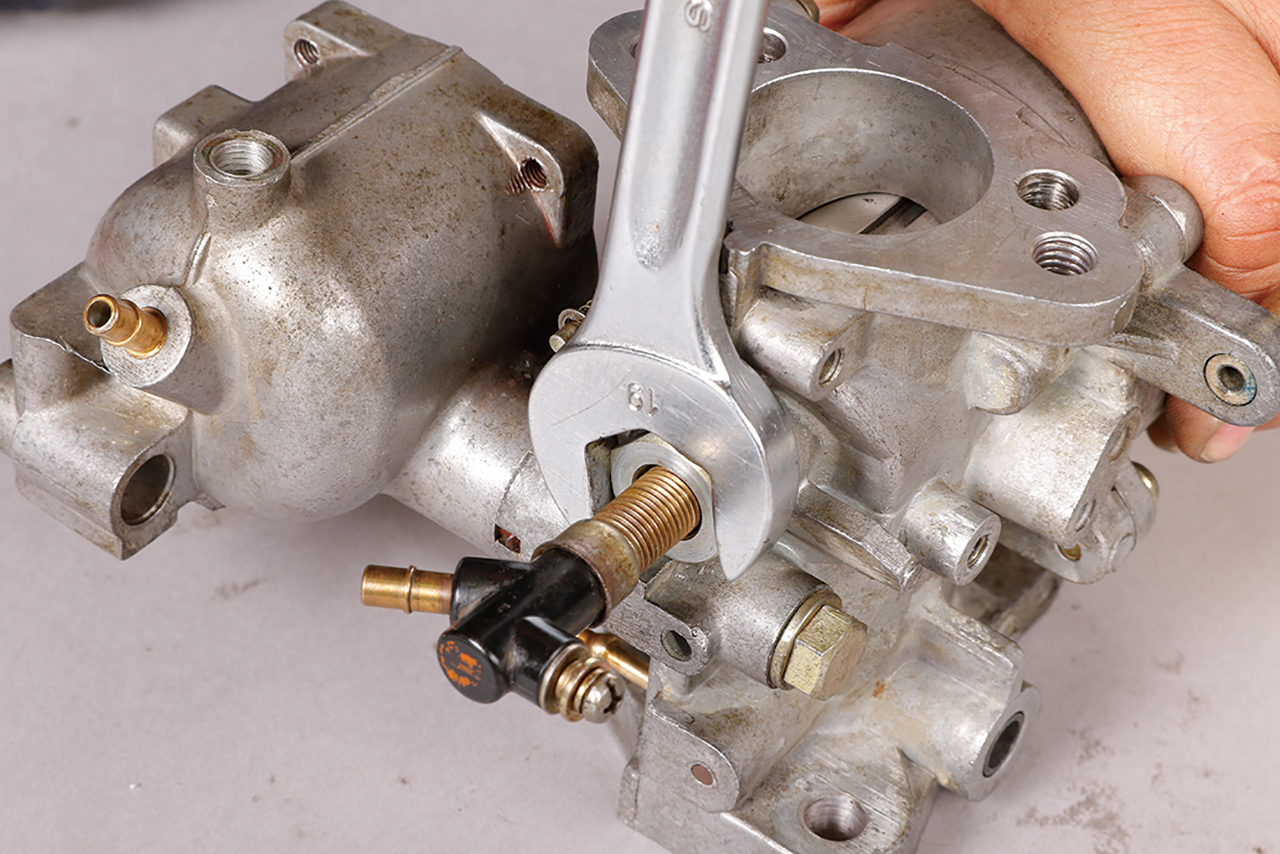

違っている時はレバーを曲げるが、(ラジペンの場合は特に)平行に曲げるように注意。 ノズルスリーブの取り付け。ナットはスリーブをドライバーの柄で軽く叩いた時に動く程度に緩くしておく。

ノズルスリーブの取り付け。ナットはスリーブをドライバーの柄で軽く叩いた時に動く程度に緩くしておく。 大きくずらした状態。

大きくずらした状態。 ピストン&チャンバーを組み込み(スプリングは不要)、メインノズルを差し込む。ノズルがニードルの中心と合うよう微調整。ピストンを降ろした時、ベンチュリーの底部に当たり、ノズルと接触してないことを確認。

ピストン&チャンバーを組み込み(スプリングは不要)、メインノズルを差し込む。ノズルがニードルの中心と合うよう微調整。ピストンを降ろした時、ベンチュリーの底部に当たり、ノズルと接触してないことを確認。 ナットを本締め。

ナットを本締め。 スロットルバルブのシャフトとそれに繋がるリンク類をキャブレターに取り付ける。スロットルバルブを差し込みネジ穴を合わせながらスロットルバルブを閉じる。スロットルボアとバルブの間に隙間がないかを確認。

スロットルバルブのシャフトとそれに繋がるリンク類をキャブレターに取り付ける。スロットルバルブを差し込みネジ穴を合わせながらスロットルバルブを閉じる。スロットルボアとバルブの間に隙間がないかを確認。 スロットルバルブ固定ビスはネジロックを塗布。

スロットルバルブ固定ビスはネジロックを塗布。 バルブの開閉に引っかかりがないことを確認。

バルブの開閉に引っかかりがないことを確認。 フロートチャンバーのパッキンに薄くグリスを塗り、次の分解時に剥がしやすくする。

フロートチャンバーのパッキンに薄くグリスを塗り、次の分解時に剥がしやすくする。 サクションピストンのスライド部にはナイロンパッキンがあり、全開時のストップ位置を決めている。

サクションピストンのスライド部にはナイロンパッキンがあり、全開時のストップ位置を決めている。 オイルキャップのパッキンは硬く変質。カッターで切り開く。漏れがなければあえて替えないほうがよい。キャップに固着していたほうが脱着時に便利。

オイルキャップのパッキンは硬く変質。カッターで切り開く。漏れがなければあえて替えないほうがよい。キャップに固着していたほうが脱着時に便利。STEP7 エンジンに組み付け、油面の実レベルをチェック

フロートのニードルバルブも機能低下していた

ハコスカを引き取ってきた当初は、整備工場への入庫歴もあったので、DIYで改善できるか不安だったが、パッキンやフロートはまだ販売されているため最低限の部品交換ができた。特にフロートはオーバーフローの激しいリヤ側の沈みが大きかったので、今回は多分直るのではないだろうか? それが、安全にエンジンを動かすためのファーストステップになってくる。しかし、この時代のキャブレターはおおらかというか、怖いもの知らずというか、今では絶対にできない構造だ。オーバーフローパイプがオイルパンの横まで延びて地面に近いところで排出する構造も走行風で後ろに飛んで、マフラーに付着する可能性があるのだ。L型のようなカウンターフローで単に下に流すと、排気系のレイアウト上そうなってしまう。とにかく、今までなにもなくてよかったが、ハコスカが今まで健在だったことが危険性の少ない証明になっているのかも?

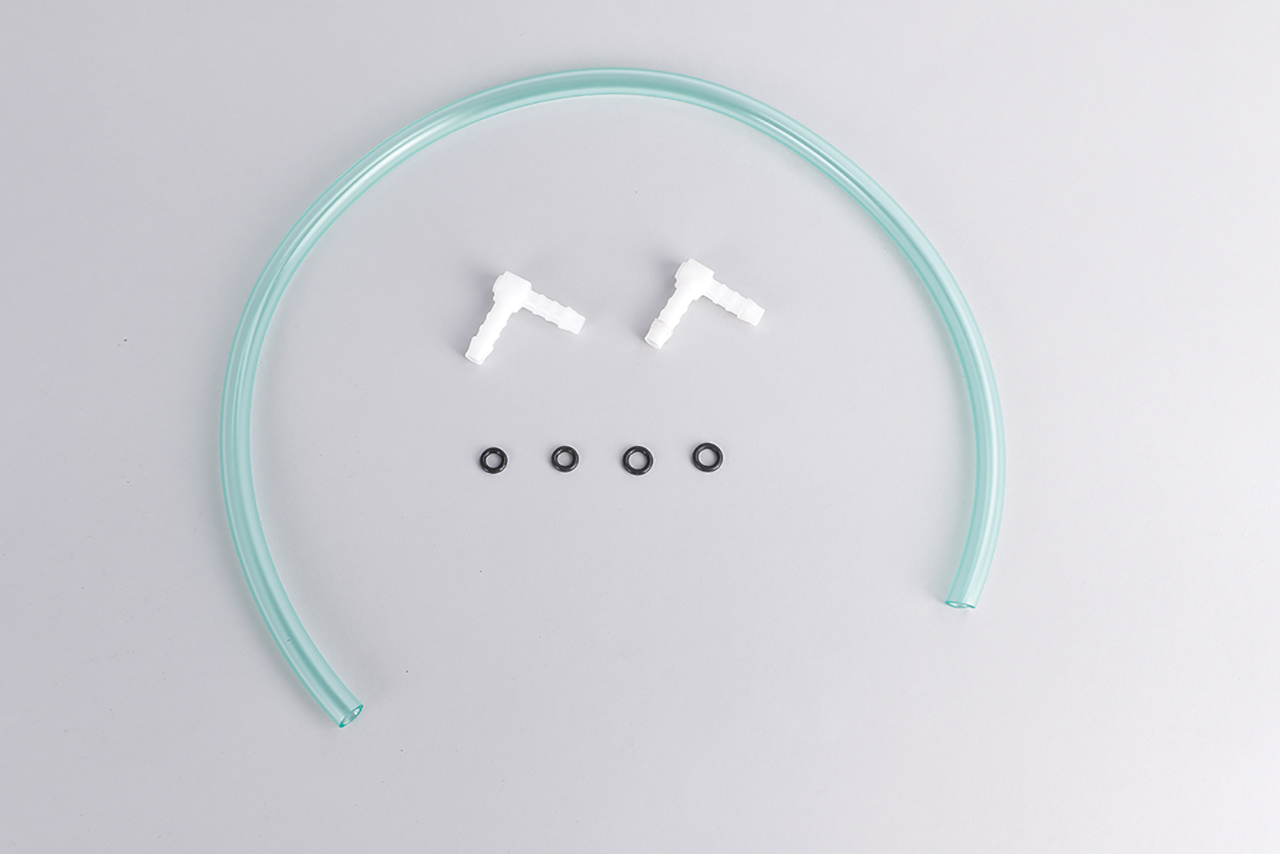

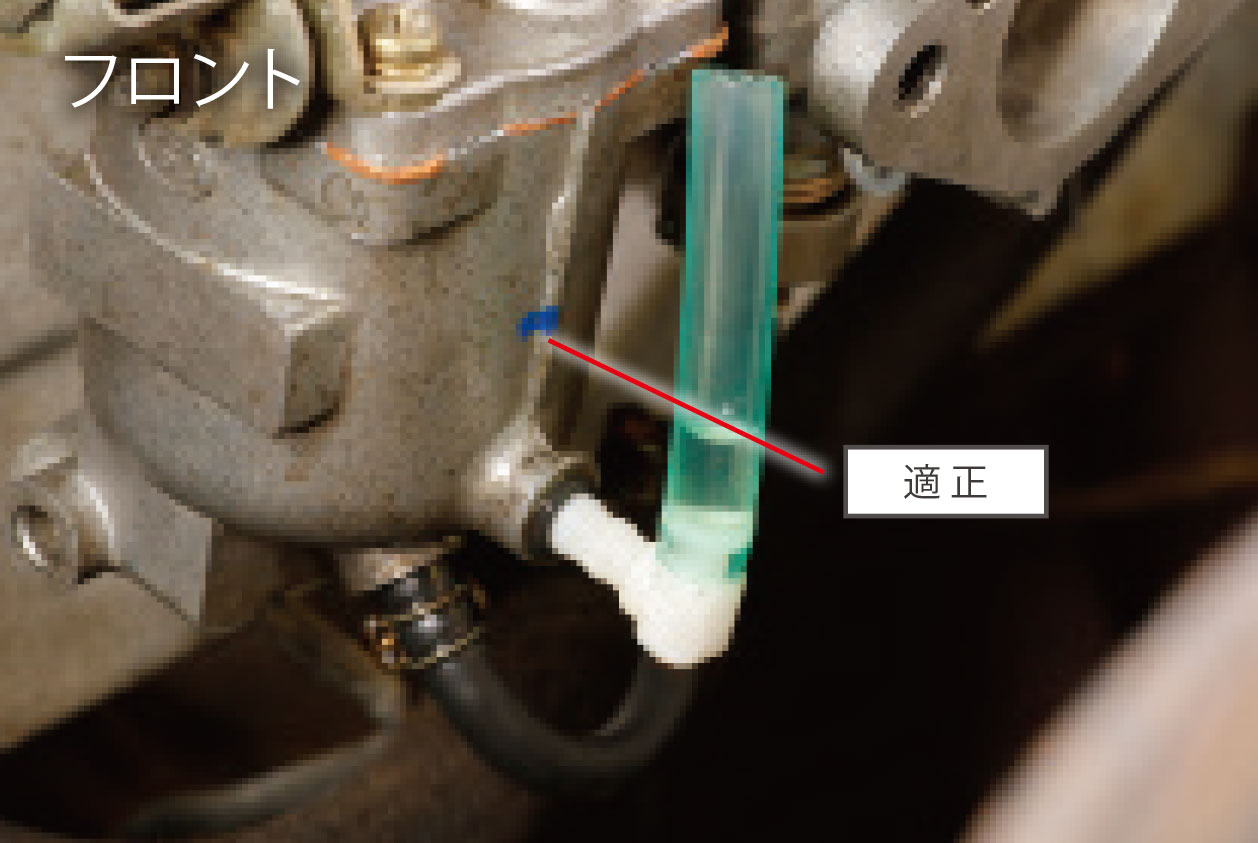

さて、キャブレターが元通りに組み上がり、エンジンに装着。そこで今度は、フロートチャンバー内の油面を実際に観察する。これはドレンプラグ部にフロートチャンバーに沿った垂直のパイプを立てればよく、今回は自作品で判定した。

結果としては、フロート交換だけでは完全ではなく、オーバーフローこそしないものの、基準位置から油面が上昇する現象が出てきた。フロートレバーも調整しているわけだから、こうなるとニードルバルブが燃圧に負けて密閉不良となりガソリンが止まらないのだろう。

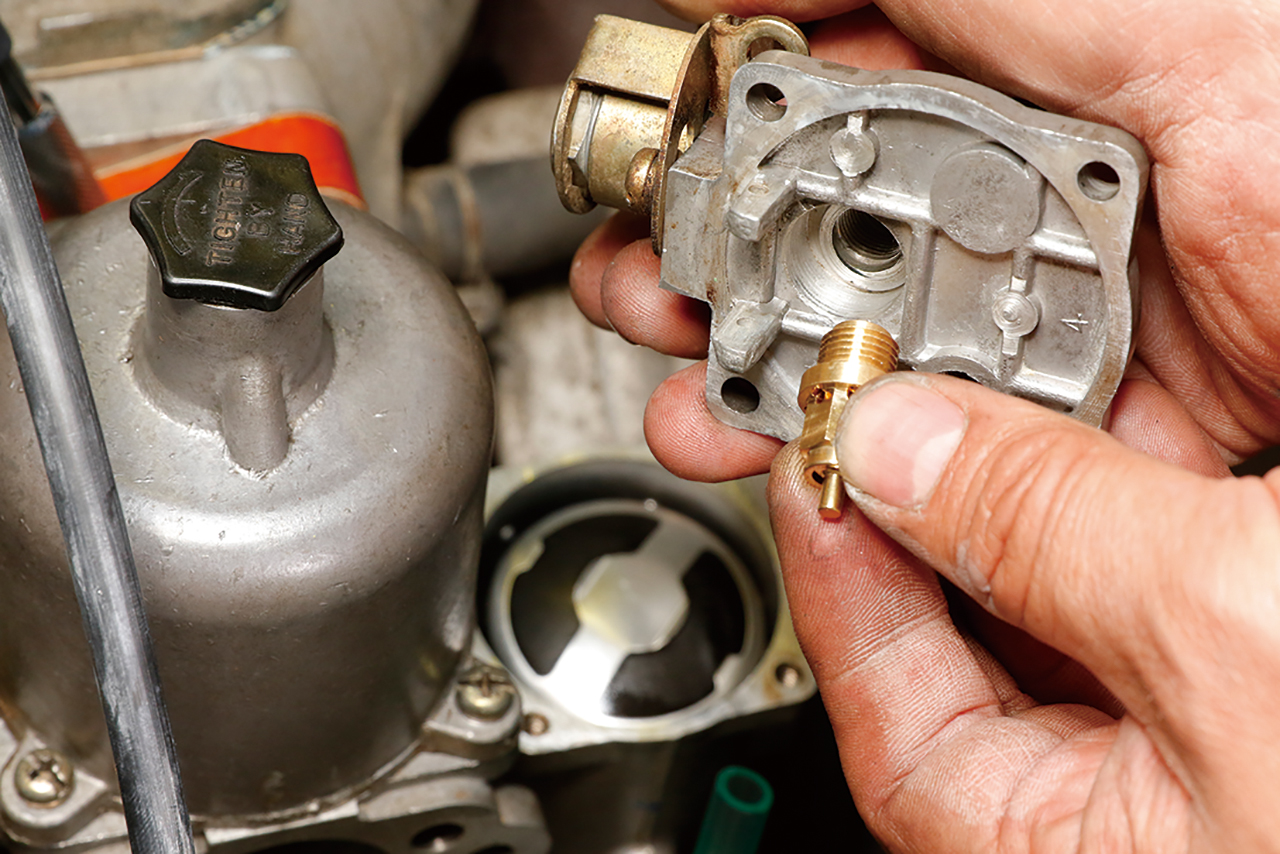

フロートチャンバーカバは上から外せるので、車上でニードルバルブを交換。これで規定の油面高さに下がって、前後とも揃えることができた。

これで完成。フロートが新品になったのでオーバーフローは解消するはず。フロートチャンバーのニードルバルブは再使用した。エンジンへの取り付け前に油面位置をマーキングし、レベル確認時の参考とする。

これで完成。フロートが新品になったのでオーバーフローは解消するはず。フロートチャンバーのニードルバルブは再使用した。エンジンへの取り付け前に油面位置をマーキングし、レベル確認時の参考とする。 取り付け面を清掃。残留ガスケットはかなり固い。

取り付け面を清掃。残留ガスケットはかなり固い。 新品インシュレーターとキャブレターの取り付け。

新品インシュレーターとキャブレターの取り付け。 フィルターを忘れずに交換。落としやすいので組み付け時の最後まで注意。

フィルターを忘れずに交換。落としやすいので組み付け時の最後まで注意。 ダンパーオイルを4cc注入。

ダンパーオイルを4cc注入。 耐油ホースと樹脂のLパイプ、Oリング。

耐油ホースと樹脂のLパイプ、Oリング。 M8-1.25でパイプにネジを切る。

M8-1.25でパイプにネジを切る。 Oリングを被せて完成。ドレンボルトの穴に差し込むとレベルが分かるハズ。

Oリングを被せて完成。ドレンボルトの穴に差し込むとレベルが分かるハズ。 ハコスカは電磁式の燃料ポンプなので、イグニッションをオンにするだけで、燃料が送られてくる。すると、パイプにチャンバーと同じ高さの油面が見える。こちらはOK。

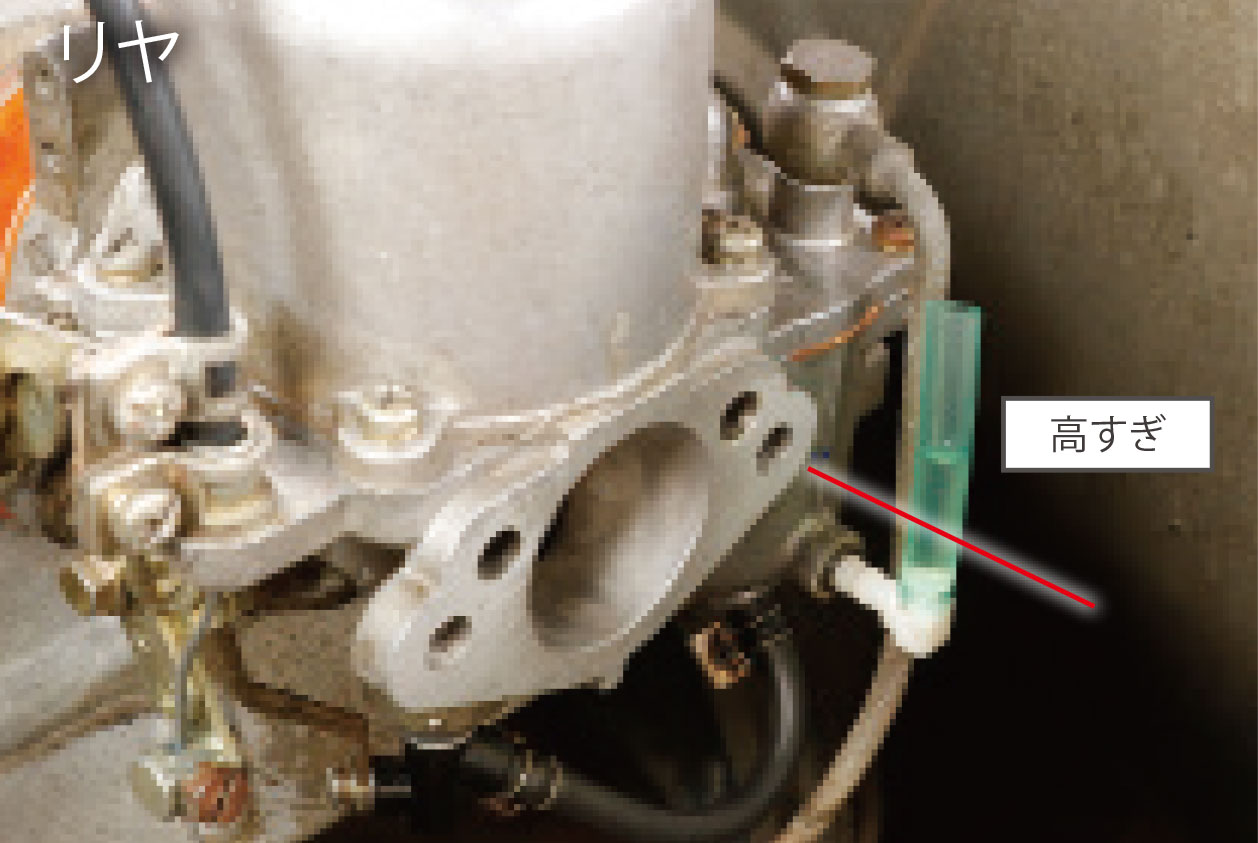

ハコスカは電磁式の燃料ポンプなので、イグニッションをオンにするだけで、燃料が送られてくる。すると、パイプにチャンバーと同じ高さの油面が見える。こちらはOK。 リヤは全然合っておらず、高い位置に。エンジンをかけると少し下がったが、高いまま。

リヤは全然合っておらず、高い位置に。エンジンをかけると少し下がったが、高いまま。 フロートレベルが上がるということは、ニードルバルブが傷んでいて燃圧に負けてしまうからだろう。そこで交換。車上でチャンバーカバーを開けるが、レバーピンの脱落に注意する。

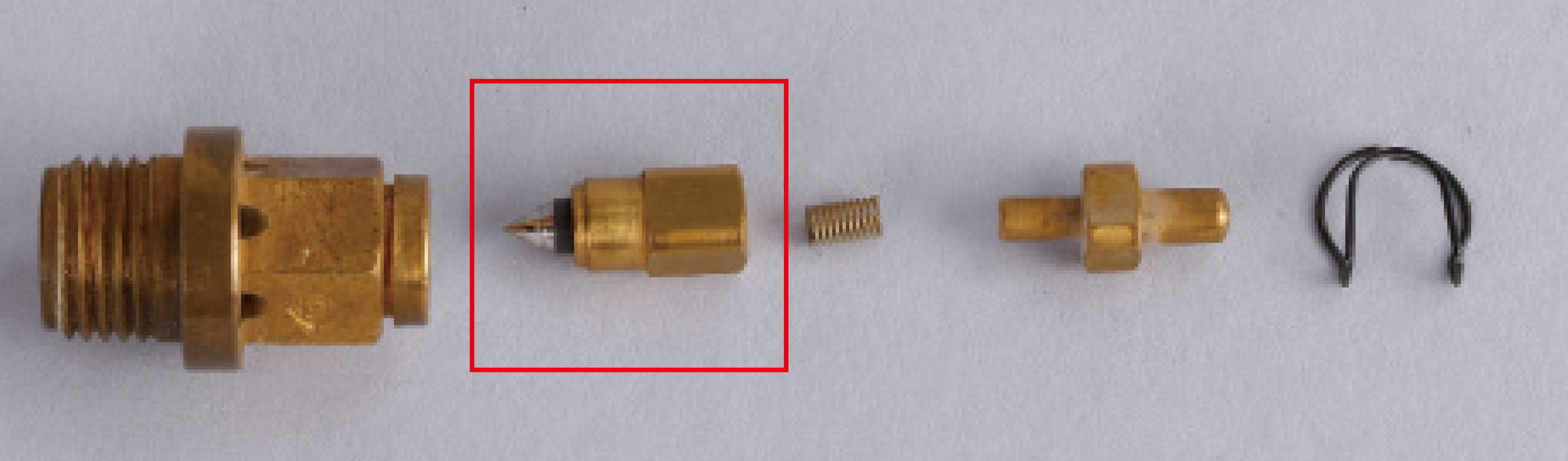

フロートレベルが上がるということは、ニードルバルブが傷んでいて燃圧に負けてしまうからだろう。そこで交換。車上でチャンバーカバーを開けるが、レバーピンの脱落に注意する。 純正のニードルバルブは分解できる。□で囲んだのがバルブ。右はスプリングだ。

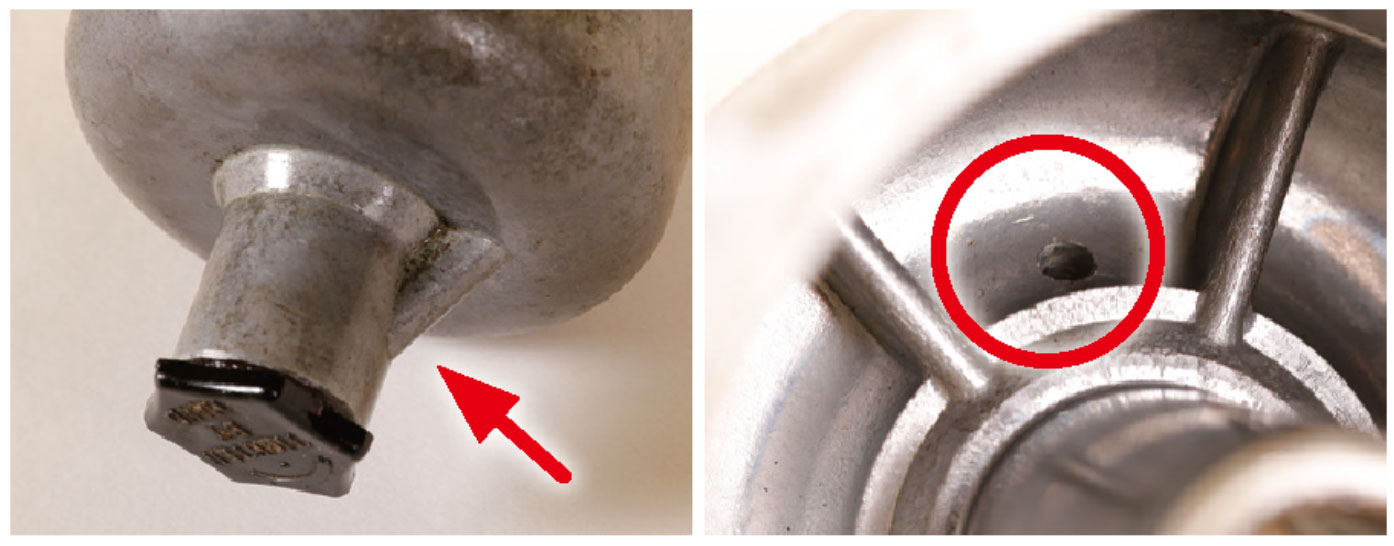

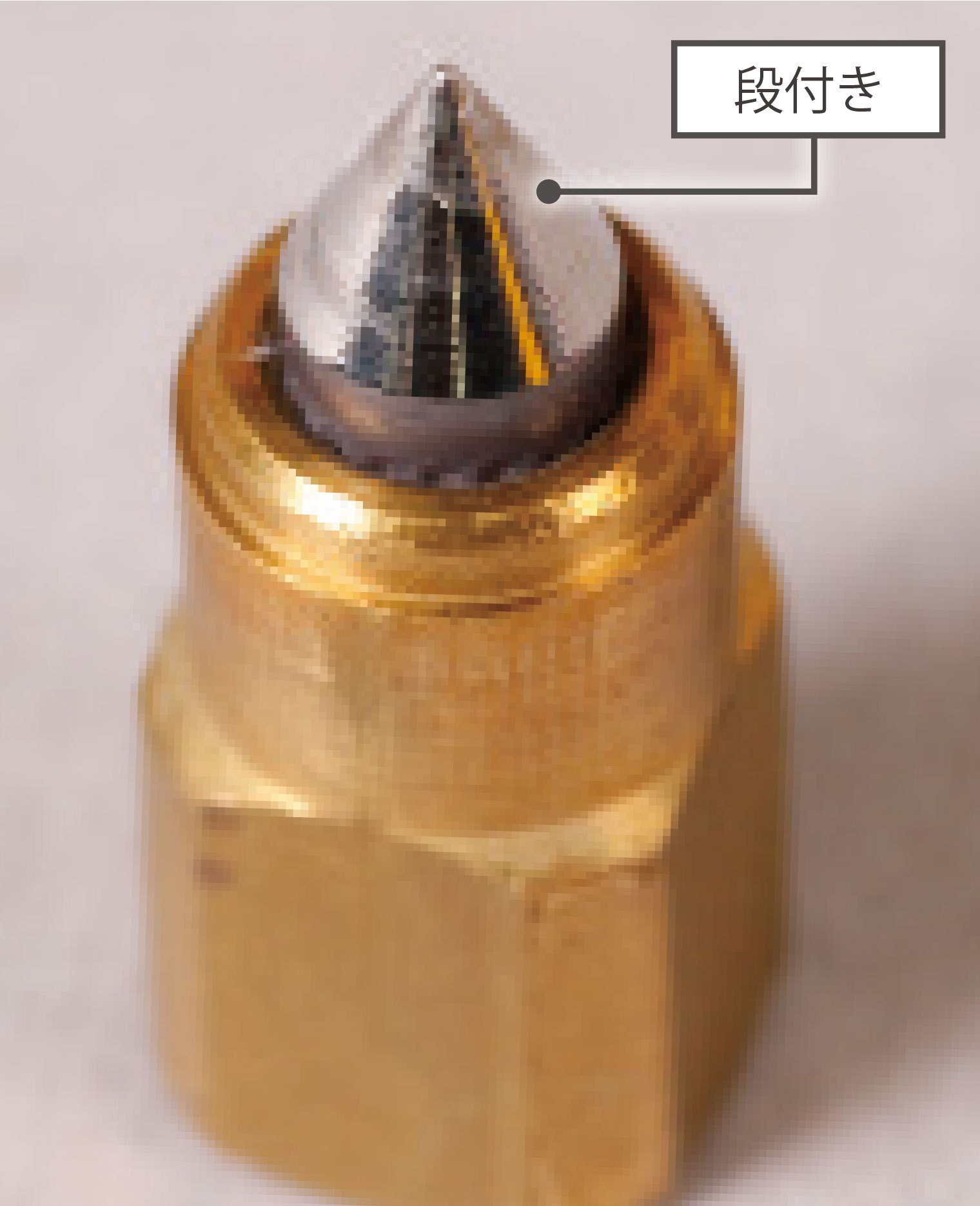

純正のニードルバルブは分解できる。□で囲んだのがバルブ。右はスプリングだ。 テーパーの光っているところがシートとの当たり面。こちらはフロント側。

テーパーの光っているところがシートとの当たり面。こちらはフロント側。 テーパー部全体が光っていて、恐らく全体に当たり不良となっているリヤのバルブ。

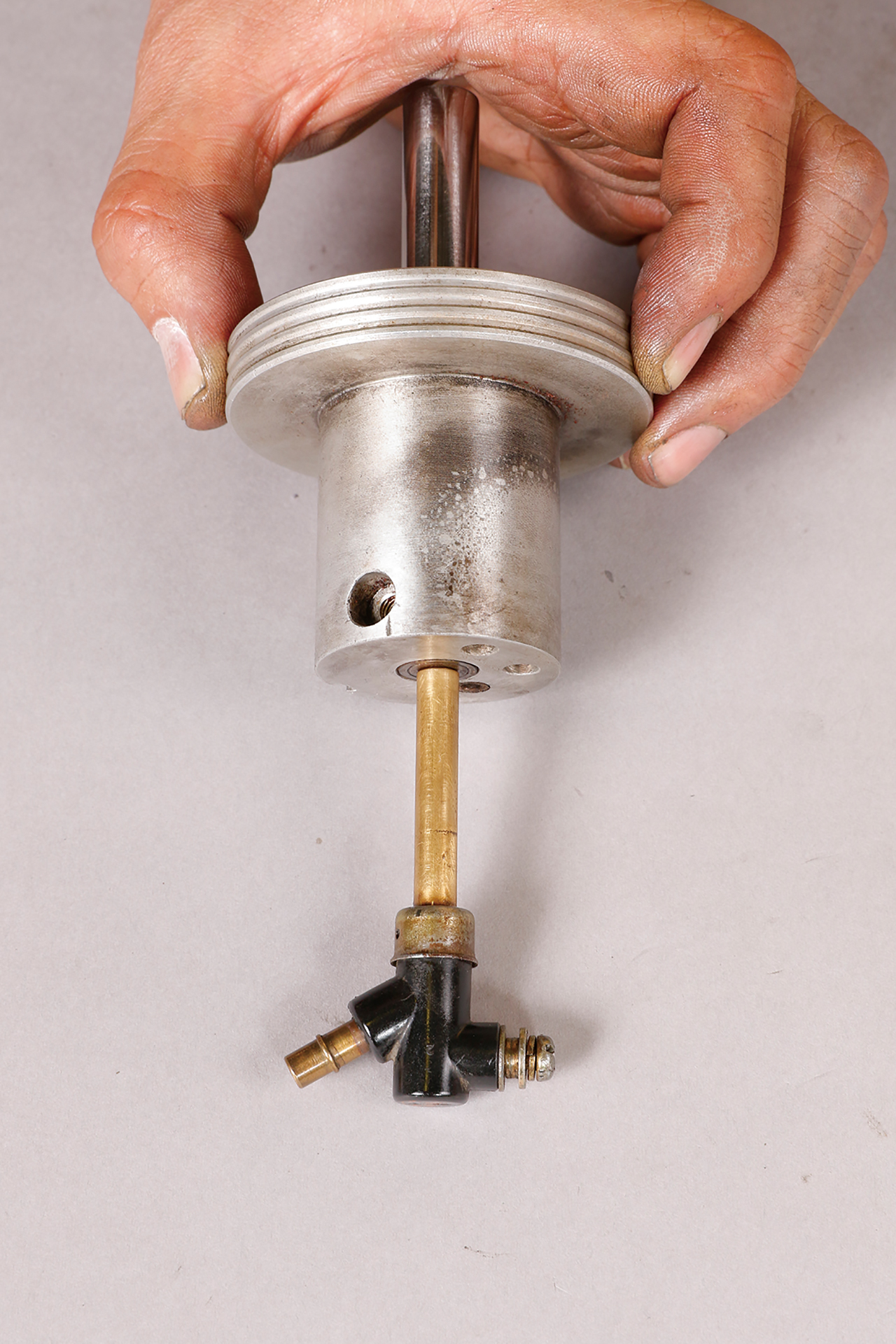

テーパー部全体が光っていて、恐らく全体に当たり不良となっているリヤのバルブ。 FloatSyncというSUキャブレター用のツールを購入した。作りはシッカリしている。自作品だとガソリンがにじんだが、これはOリングを挟み込むので大丈夫。

FloatSyncというSUキャブレター用のツールを購入した。作りはシッカリしている。自作品だとガソリンがにじんだが、これはOリングを挟み込むので大丈夫。 リヤ側で確認中。液面高さは正常かつ安定している。

リヤ側で確認中。液面高さは正常かつ安定している。提供元:オートメカニック