パーツ取付・交換

更新日:2018.02.05 / 掲載日:2018.02.05

走れR-2 「エンジンを始動する」の巻

「エンジンを始動する」の巻

昭和44年8月、ロングセラーだったスバル360の後継車種として誕生。基本構造を継承しながら、広い室内とモダンな外装を得た。走りの良さからハードミニの愛称を持つ。

空冷エンジン独自の導風ダクト系を全バラ&サビ取り

エンジン主機の組み立てでは、重要パーツの失踪事件などもあり順調とは行かなかったが、何とかクラッチまで完成させることができた。あとは、吸排気系をはじめ、ディストリビューターやスターターといったエンジン周辺にくっつく補機類、そして冷却系を取り付ければほぼ完成……なのだが、冷却系は分解しただけで放置されていた。

空冷エンジンというと、シンプルだという見方があるが、クルマ用の強制空冷となると結構複雑であり水冷とは別の機構によってスペースも食う。シリンダー周囲のエンジンカウルの他、ボディ側には導風口が残されている。これらもペイントが剥げて、サビがチラホラ見られるので簡単な補修を行うのだが、ペイントするので朝イチから始める。

まずエンジンルームの上にある新気導入部を外す。リヤウインドウの下にあるスリットの下にはエンジンへ冷却風を送るパネルが取り付けられているので、ここから外そうとするのだが、エンジンルーム側から締めてあるボルトが緩まない。上向きに締められたボルトは雨の雫がネジに溜まりやすく錆びやすい傾向となるが、これがまさにそれだ。細いボルトなので、潤滑剤を染み込ませながら力加減の精度を上げて緩めと締めを繰り返すが、あと一歩というところでグニッと折れてしまう。ボルト先端が導風部内部に突き出していて、その部分がサビで太くなっているので、どうしても抜き取る直前で食い付いてしまうのだ。

汚れたままだったダクト類を取り外す

エンジンの冷却系から再生を開始。これはボディ側から繋がっていて、エンジンルームのフード上にあるスリット部からは、冷却風の導入部がある。ボディの下に鈑金製のパネルがあるので、外そうとするがボルトが固着。

エンジンの冷却系から再生を開始。これはボディ側から繋がっていて、エンジンルームのフード上にあるスリット部からは、冷却風の導入部がある。ボディの下に鈑金製のパネルがあるので、外そうとするがボルトが固着。 浸透性潤滑剤を差しながら緩めと締めを繰り返し、いつになく慎重に行ったのだが最後は折れた。サビで太ったボルトの先端が食い込んでしまったのだ。

浸透性潤滑剤を差しながら緩めと締めを繰り返し、いつになく慎重に行ったのだが最後は折れた。サビで太ったボルトの先端が食い込んでしまったのだ。 他のボルトは簡単に外れたが、パネルはそのままくっついている。それはブチルゴムでシーリングしてあるからで、無理矢理剥がすと鋼板がひずむので、ホットガンで加熱してゴムを柔らかくしながらゆっくり剥がす。

他のボルトは簡単に外れたが、パネルはそのままくっついている。それはブチルゴムでシーリングしてあるからで、無理矢理剥がすと鋼板がひずむので、ホットガンで加熱してゴムを柔らかくしながらゆっくり剥がす。 折れたボルトは少しだけ突き出しているので、ネジザウルスで摘まめるが、回転が渋くなって折れたので回らない。そこで、メネジを電磁加熱器のボルトバスターであぶり、膨張させてから締め方向に回して抜き取った。

折れたボルトは少しだけ突き出しているので、ネジザウルスで摘まめるが、回転が渋くなって折れたので回らない。そこで、メネジを電磁加熱器のボルトバスターであぶり、膨張させてから締め方向に回して抜き取った。 今回ペイントやクリーニングを行うエンジンカウル類と排気系(右中)、キャブレター下のドリップパン(右下。抜いた燃料の受け皿)。

今回ペイントやクリーニングを行うエンジンカウル類と排気系(右中)、キャブレター下のドリップパン(右下。抜いた燃料の受け皿)。 ファンシュラウドのステーを外すと、合わせ面が結構サビている。こういったところは湿気が抜けにくいのでサビやすい。また、ヒラタグモの巣らしきものがステーの間にあった。とにかくバラせるところは全バラが基本。

ファンシュラウドのステーを外すと、合わせ面が結構サビている。こういったところは湿気が抜けにくいのでサビやすい。また、ヒラタグモの巣らしきものがステーの間にあった。とにかくバラせるところは全バラが基本。 サンドブラストでサビやペイント剥離をしたいところだが、今回はエンジンをかけるという目的のため、簡易的な作業とした。ゴムのジャパラが被さった部分は、サビが多く穴まで開いていた。削ると当然穴が広がる。

サンドブラストでサビやペイント剥離をしたいところだが、今回はエンジンをかけるという目的のため、簡易的な作業とした。ゴムのジャパラが被さった部分は、サビが多く穴まで開いていた。削ると当然穴が広がる。 シリンダーの取り付け部などから、オイルが漏れていた部分も多いので、カウル側にも汚れが堆積。これが空冷車独特のニオイ(特にヒーター)にもなるが、塗装するには脱脂が基本。

シリンダーの取り付け部などから、オイルが漏れていた部分も多いので、カウル側にも汚れが堆積。これが空冷車独特のニオイ(特にヒーター)にもなるが、塗装するには脱脂が基本。 溶剤分の強いペイント薄め液で表面を洗う。剥離剤と違い、旧ペイントは残し油分や研磨のホコリなどを落とすのが目的。揮発分が多いので作業時は換気に注意しよう。

溶剤分の強いペイント薄め液で表面を洗う。剥離剤と違い、旧ペイントは残し油分や研磨のホコリなどを落とすのが目的。揮発分が多いので作業時は換気に注意しよう。 エンジンルームで目立つのでキレイにしたいが、機能部品なのでとにかくお手軽路線。染めQのサビたまんまで塗れるカラーを使用。もちろん層状のパイ皮的サビは落としてあるので上手くいけば何年も維持できるだろう。

エンジンルームで目立つのでキレイにしたいが、機能部品なのでとにかくお手軽路線。染めQのサビたまんまで塗れるカラーを使用。もちろん層状のパイ皮的サビは落としてあるので上手くいけば何年も維持できるだろう。ゴムのジャバラの被せ部のサビが進行して穴開きに!

エンジンカウルはすべて鉄板で作られていて、複数の整形された板が溶接で組み上げられている。構成部として軽くしつつも強度を出し、振動による割れやビビリ音なども考慮して作られたのであろう。平面な部分もリブを入れて、強度を出すようになっている。半世紀前の製造風景を勝手に想像しながらしばし観察。

シリンダー側のカウルの内側には、風漏れ防止なのか振動対策なのかゴム片も貼ってあるが、当然ボロボロになっている。また一部は漏れた油が飛んでホコリを含んだまま固着している。それでも雨ざらしになる部分ではないので、全体的な程度はよく、浮いたペイントやサビを剥がして塗り直せばよさそうだ。しかしゴムのジャバラが被っていた部分は水が抜けなかったのか、サビ穴が貫通して虫食い状態となっている。今回のサビ落としはペーパーやワイヤーブラシでやっているのだが、この部分はもろくなっているので、攻めすぎないように注意した。

ペイントは仕上がりまでのスピードを重視して、「染めQ サビたまんまで塗れるカラー(ブラック)」をチョイス。サビや荒れた面でも馴染みやすく、下塗りがいらない上にそこそこツヤも出る。いい意味で適当にやっても済むのがよいところだ。

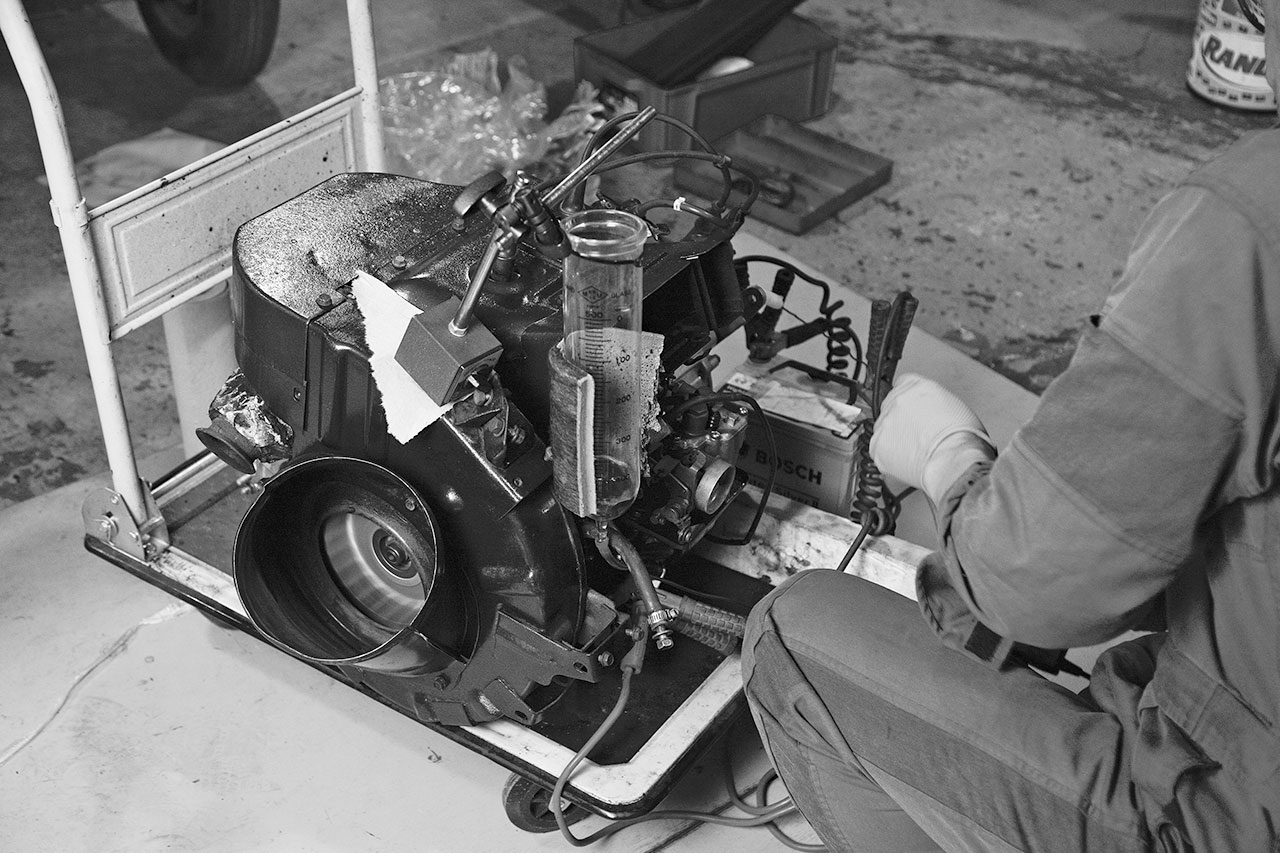

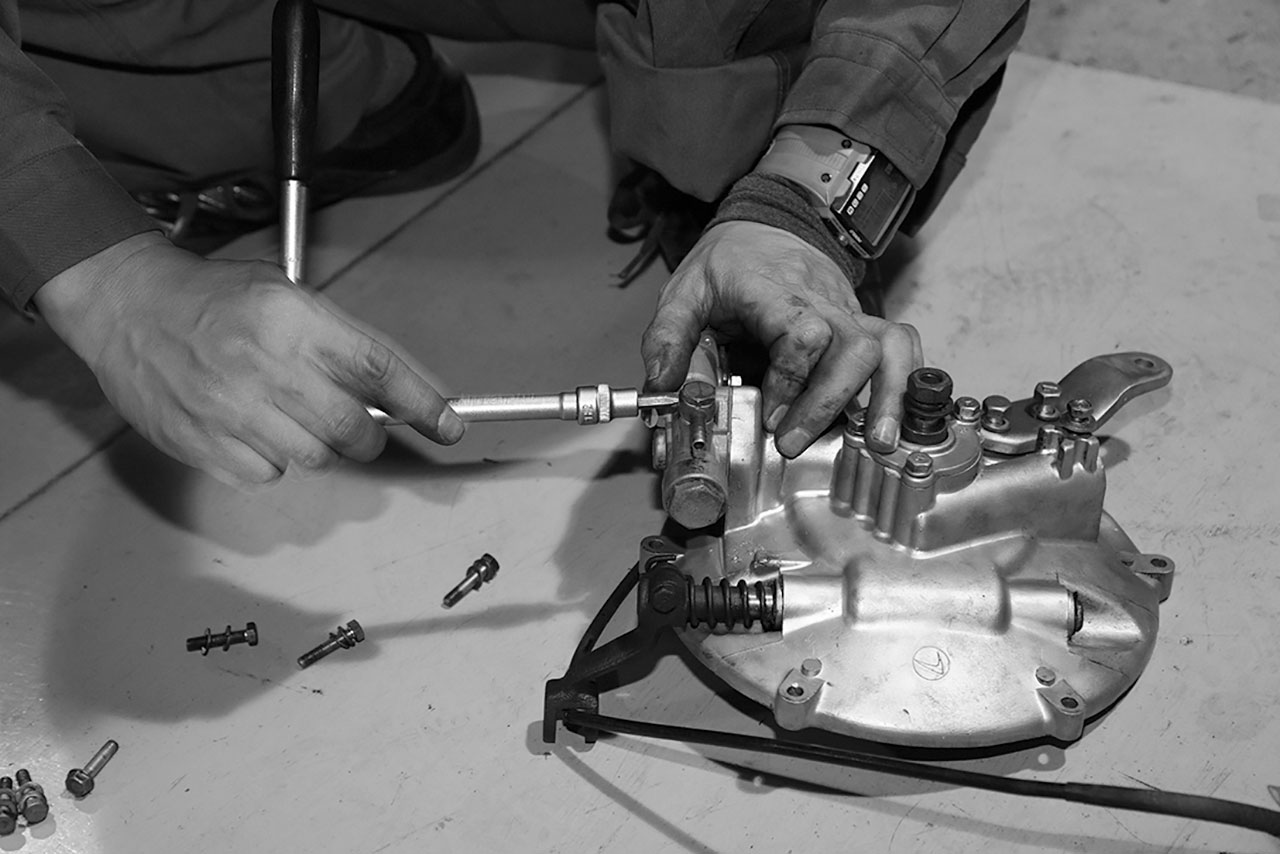

カウル類の乾燥待ちの間は、補機の取り付けに戻る。クラッチハウジング側には補機ドライブ部があり、ここにディストリビューター、オイルポンプ、ダイナモ駆動プーリーが装備される。オイルポンプは以前にOHして保管してあったが、今回はオイルポンプを作動させてオイルが出てくるかを確認。エンジンをかけた時に、エア噛みなどでオイルが出なかったら焼き付いてしまうからだ。もともと正常時の送油量を目視したことがないので、回し方や吐出調整レバーとの連動が分からないのだが、手で回したくらいではオイルが出ない。それで電動インパクトで回すのだが、これも出てこない。回転方向を再確認するなど、数回試しているうちにジュワーッと出てきた。

オイルポンプやファン、プーリーを組み付け

R2のエンジンはスバルマチックという分離給油。スロットル連動式メカポンプでクランクベアリングに2サイクルオイルを供給。このポンプをクラッチハウジング下へ……。

R2のエンジンはスバルマチックという分離給油。スロットル連動式メカポンプでクランクベアリングに2サイクルオイルを供給。このポンプをクラッチハウジング下へ……。 オイルタンクとポンプを繋ぎ回転させてみる。ところが手回しだと遅すぎるのか、いつまで経ってもオイルが出てこない。ここでミスるとエンジン焼き付きに。結局ポンプを外し電動インパクトで回転させて流れを確認。

オイルタンクとポンプを繋ぎ回転させてみる。ところが手回しだと遅すぎるのか、いつまで経ってもオイルが出てこない。ここでミスるとエンジン焼き付きに。結局ポンプを外し電動インパクトで回転させて流れを確認。 クラッチハウジングをエンジンに取り付け、次に反対側のファンシュラウドを取り付ける。これはクーリングファンを取り付ける前に、左のエンジンハウジングに装着する。エンジンカウルを仮組み。

クラッチハウジングをエンジンに取り付け、次に反対側のファンシュラウドを取り付ける。これはクーリングファンを取り付ける前に、左のエンジンハウジングに装着する。エンジンカウルを仮組み。 カウルの重ね順序を確認。冷却風は排気側に送り込まれ、Uターンして後方に排出される。エキゾーストマニホールドは、外側のヘナヘナな断熱材を丁寧に洗ったので本来の銀色が戻ってきている。

カウルの重ね順序を確認。冷却風は排気側に送り込まれ、Uターンして後方に排出される。エキゾーストマニホールドは、外側のヘナヘナな断熱材を丁寧に洗ったので本来の銀色が戻ってきている。 ファンを駆動するシャフトのキーを取り付け、ファンを装着。キーは差し込み時に押されて落としやすいので注意。ナットの締め付けは、フライホイール外周にある縦穴を点火時期確認穴で固定して6kg・mで締める。

ファンを駆動するシャフトのキーを取り付け、ファンを装着。キーは差し込み時に押されて落としやすいので注意。ナットの締め付けは、フライホイール外周にある縦穴を点火時期確認穴で固定して6kg・mで締める。 ダイナモ駆動用のプーリーのキー溝が奧にズレていたので、キーを付けずにカラーとプーリーを組み、一旦締め付けてシャフトを定位置に引き出してから本組みした。このナットを締める時もフライホイール外周穴で固定。

ダイナモ駆動用のプーリーのキー溝が奧にズレていたので、キーを付けずにカラーとプーリーを組み、一旦締め付けてシャフトを定位置に引き出してから本組みした。このナットを締める時もフライホイール外周穴で固定。キャブ時代のエンジンなので単体始動も簡単にできるはず

ウェットブラストでキレイに磨き上げたシリンダーが隠れるのが少し残念だが、ペイントが終わったカウルを被せ、吸排気を取り付ける。吸気系はリードバルブとキャブレターが付いたマニホールドをクランクケースに取り付ける。キャブレターにはアクセル、チョーク、オイルポンプの3つのワイヤーが接続されるが、オイルポンプ用だけ接続。他は直接手で回せるし、チョークに至っては吸気口を手の平で塞ぐ(吸引は強いので全閉しないよう注意が必要)と似た機能が出せるので、短時間の始動ならこれでOK。排気はなくてもいいのだが、ご近所迷惑となるのでマフラーまで取り付ける。

あとは電装系だ。スターターはリビルド済みを装着。ダイナモもリビルド済みがスタンバイしているが、レギュレーターが車両側にあるのと今はバッテリーを充電する必要がないので取り付けない。

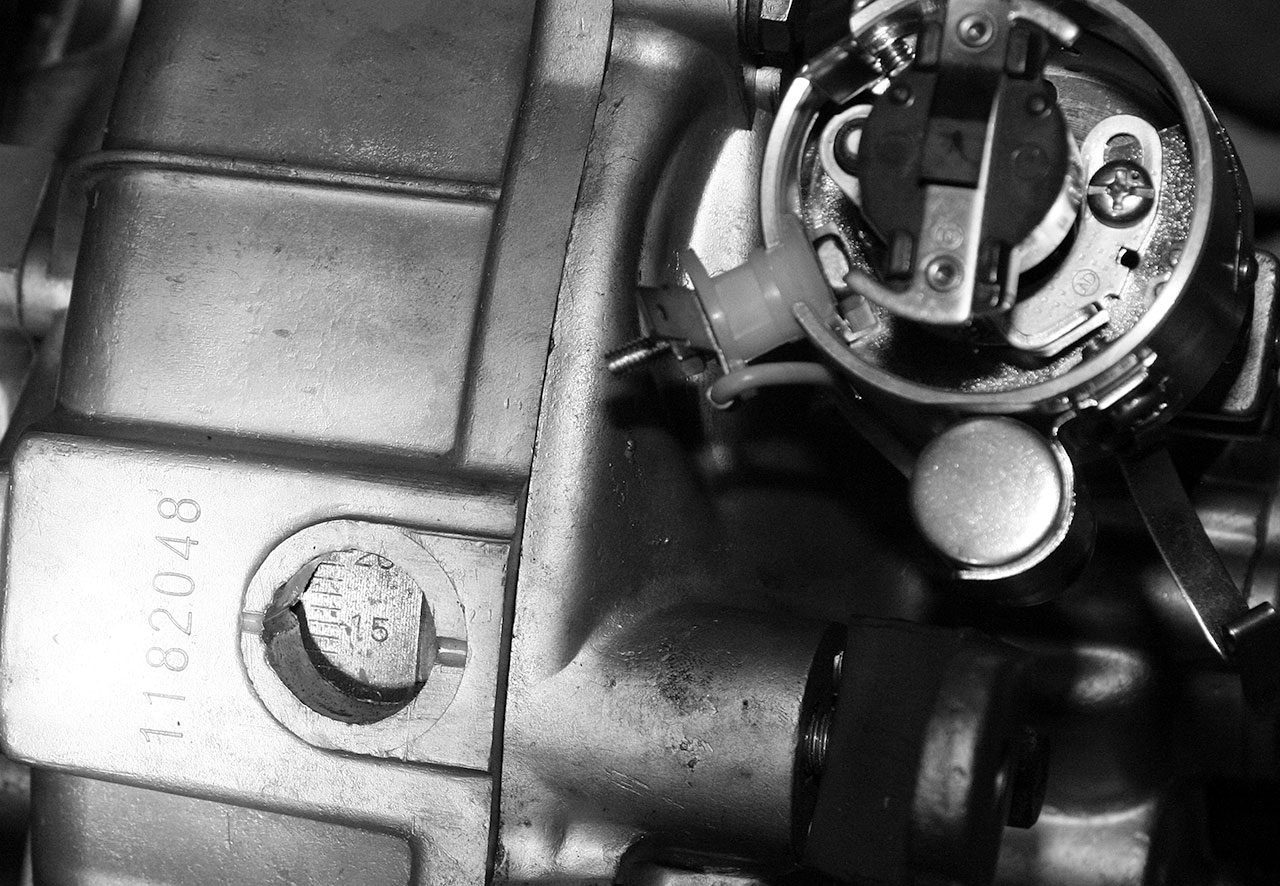

ちょっとした構造の理解とテクニックがいるのが点火系。単純なポイント内蔵のディストリビューターだが、この当時のクルマはギヤがどこでも噛み合うので、適当に差し込んだのでは点火タイミングが合わない。そこで、エンジンをかけない状態での点火タイミング合わせを行う。

まず、フライホイールのタイミング目盛りを指定のBTDC16度に合わせておく。ディストリビューターにあるポイントは点火コイルの一次側の電流をオン・オフするスイッチで、点火タイミングになるとポイントがオフになる仕組みだ。ポイントの駆動はディストリビューター上にあるカムで行われ、カムが1回転すると4回オン・オフが行われる。

ディストリビューターを差し込むと駆動ギヤが斜めになっている分、シャフトが少し回転するが、差し込まれたディストリビューター自体を左右どちらかに少し回した時にオフになる場所を探す。この時、固定ボルトの調整範囲に収まっていれば、とりあえずBTDC16度付近(厳密にはずれる)でスパークが飛ぶことになる。あとはローターの向きが合えばOK。

点火タイミングを合わせてデスビを取り付け

吸気系はキャブレター、マニホールド、リードバルブで構成されている。キャブレターはキレイだが、マニホールドやリードバルブが手つかず。見える場所なのに……。まあ、いつでもバラせるので今回は軽く洗う程度に。

吸気系はキャブレター、マニホールド、リードバルブで構成されている。キャブレターはキレイだが、マニホールドやリードバルブが手つかず。見える場所なのに……。まあ、いつでもバラせるので今回は軽く洗う程度に。 ディストリビューターは新品!取り付け時はギヤ位置、点火タイミングを合わせておかないとエンジンが始動できない。エンジン側への楕円穴の固定範囲に収まるようにし、BTDC16度でポイントが開く場所を探す。

ディストリビューターは新品!取り付け時はギヤ位置、点火タイミングを合わせておかないとエンジンが始動できない。エンジン側への楕円穴の固定範囲に収まるようにし、BTDC16度でポイントが開く場所を探す。 差し込んだディストリビューターを軽くひねり、ポイントが開き始める位置を見つける。目視だと難しいので薄い紙を挟んでおき軽く引っ張りつつ合わせることもできる。今回はテスターで導通が切れたところに合わせた。

差し込んだディストリビューターを軽くひねり、ポイントが開き始める位置を見つける。目視だと難しいので薄い紙を挟んでおき軽く引っ張りつつ合わせることもできる。今回はテスターで導通が切れたところに合わせた。 オーナーが持ち込んだバイク用のギヤオイル。だけど指定は#80、#90で粘度がちょっと足りない? 昔のMT用はエンジンオイル使用もあったが。今回は空回しだからいいけども。

オーナーが持ち込んだバイク用のギヤオイル。だけど指定は#80、#90で粘度がちょっと足りない? 昔のMT用はエンジンオイル使用もあったが。今回は空回しだからいいけども。 点火コイルはエンジンルームの上側にあるので外してエンジン側に乗せる。右隣に見えるのはボルテージレギュレーターだが、ダイナモを付けないのでこちらは使用しない。

点火コイルはエンジンルームの上側にあるので外してエンジン側に乗せる。右隣に見えるのはボルテージレギュレーターだが、ダイナモを付けないのでこちらは使用しない。 リビルドスターターを取り付ける。旧車にとって電装品が新品同様になっているのは大きな安心材料の一つで、始動不能のような症状があった場合でも、的を絞りやすくできる。

リビルドスターターを取り付ける。旧車にとって電装品が新品同様になっているのは大きな安心材料の一つで、始動不能のような症状があった場合でも、的を絞りやすくできる。 点火コイルとディストリビューターを繋ごうとしたら、端子のカシメ部から芯線がポキッと。これのせいで始動性が悪かったのかもしれない。コードも酸化しているので要交換だ。

点火コイルとディストリビューターを繋ごうとしたら、端子のカシメ部から芯線がポキッと。これのせいで始動性が悪かったのかもしれない。コードも酸化しているので要交換だ。直結で点火系の能力が上がったか?あっさりエンジン始動!

ディストリビューターの位置合わせは、ポイントがオフになるタイミングと、その際に点火順序となったプラグに高電圧を送るという2つを合わせる必要がある。後者の点火順序を間違えると、セル駆動時に逆転しそうになったり、混合気に点火しても回転が続かず、おかしな作動となる。もしそうなったら、点火タイミングはそのままに一旦抜いて差し直せばよいので気楽に進める。そして、次は点火コイルだ。今回はイグニッションスイッチを通さない直結でコイルの一次側のプラスはバッテリーのプラスに、コイルの一次側のマイナスはディストリビューターのポイント側端子に繋ぐ。更にスターターのB端子とバッテリーのプラス端子、エンジンブロックとバッテリーのマイナス端子は太いケーブルで繋ぐ。点火プラグは外した状態でプラグコードに繋ぎ、ヘッド上のボルト上に置いてアースしておく。この状態で、スターターを回すと点火プラグからパチパチと火花が飛ぶ。直結で劣化配線やスイッチでの電圧ロスがないためか理想的な青白いスパークだ。ちなみに前述の点火タイミング合わせだが、フライホイール位相をBTDC16にしておき、ディストリビューターをひねりスパークする位置を見つけることでも可能だ。

次は燃料系。テスト始動では重力式として少量を容器からキャブレターに直接送るようにする。ガソリンは、初回始動のため保護性能を重視して、25:1の混合ガソリンを作った。

いよいよ始動だ。スパークプラグを付け、チョークを閉じ、スターターのリモコンスイッチをオン! しっかりと圧縮を感じさせるクランキングが始まると早速バランッと初爆あり。再度スターターを回すとブイーンと元気に始動して、回転も持続。OH前は目覚めが超悪かったのがウソみたいで2回目からは瞬間始動。それはスバル歴史館の取材で運転させてもらった完璧なコンディションのスバル360と同じ始動性だった。

緊張の瞬間!

点火系は直結で、バッテリーの+端子から点火コイルの+へ、ヒューズ付きリード線を接続。コイル過熱を避けるためエンジンを止めている時はすぐ外しておく。

点火系は直結で、バッテリーの+端子から点火コイルの+へ、ヒューズ付きリード線を接続。コイル過熱を避けるためエンジンを止めている時はすぐ外しておく。 クランキングしてスパークを確認。点火系直結で電圧降下がないおかげで、青白い火花だ。これは期待できそう!

クランキングしてスパークを確認。点火系直結で電圧降下がないおかげで、青白い火花だ。これは期待できそう! 主電源はブースターケーブルを2本ずつ噛ませて大電流に対応。スターターのB端子とS端子(大きな端子の中間にあるスタート信号用)にリモコンスイッチを付けて、操作性をよくし、過度なスパークの発生を防ぐ。

主電源はブースターケーブルを2本ずつ噛ませて大電流に対応。スターターのB端子とS端子(大きな端子の中間にあるスタート信号用)にリモコンスイッチを付けて、操作性をよくし、過度なスパークの発生を防ぐ。 最後は燃料系。今回は別の容器から直接供給となるので、万一の火災発生に備えて消火器を手元に置く。ガソリン蒸気は重いので床に溜めないように換気も行う。

最後は燃料系。今回は別の容器から直接供給となるので、万一の火災発生に備えて消火器を手元に置く。ガソリン蒸気は重いので床に溜めないように換気も行う。 オイルポンプの作動が今ひとつ信頼できないし、ポンプが作動してもオイル供給に遅れが出るとマズイので、混合ガソリンを作る。1Lのガソリンに40ccのオイルを混合し、よく混ぜておく。

オイルポンプの作動が今ひとつ信頼できないし、ポンプが作動してもオイル供給に遅れが出るとマズイので、混合ガソリンを作る。1Lのガソリンに40ccのオイルを混合し、よく混ぜておく。 混合ガソリンは金属製の密閉容器に移し、100cc程度をキャブレターに繋いだタンクに注ぐ。容器自体はファンシュラウドに乗せたマグネットスタンドから吊っている。

混合ガソリンは金属製の密閉容器に移し、100cc程度をキャブレターに繋いだタンクに注ぐ。容器自体はファンシュラウドに乗せたマグネットスタンドから吊っている。 マフラーはエンジンが載っている台車のハンドルにくくりつけた。マニホールドとの接続部が丸の皿なので角度は割と自由に設定できる。

マフラーはエンジンが載っている台車のハンドルにくくりつけた。マニホールドとの接続部が丸の皿なので角度は割と自由に設定できる。今回のまとめ

始動性はバツグン。現代のインジェクション車、アイドリングストップ車に勝る瞬間始動といっても差し支えない。台車上でもエンジンが踊らず、振動が少ないのが実感できる。

始動性はバツグン。現代のインジェクション車、アイドリングストップ車に勝る瞬間始動といっても差し支えない。台車上でもエンジンが踊らず、振動が少ないのが実感できる。 エンジンのオーバーホールが完成し、早くボディに積んで走り出したいのだが、まだボディの補修は完成していない。それどころか、フロアの穴も、ボディの凹みもすべて途中でほったらかして、ひどい状態だ。ここ数回はエンジンの組み立てを行っていたので、すっかり忘れていたが、とてもじゃないがエンジンを積んで走れるような状態ではない。改めてボディの状態を確認すると、もう元に戻すことができないのではないかと思うほど。

もう一つの心配がゴム部品。ボディ補修と塗装をきちんとやるのなら、前後のガラスを外して作業したい。が、今付いているゴムパッキンは一度取り外したら再使用は無理そうだし、当然ながら新品の純正パーツはもうメーカーからは出ない。しかもスバル360と違ってリプロ品も見かけないし。それと、ドア、トランク、クォーターウインドウ部のウエザーストリップも崩壊してもうない。どなたか、流用の情報をお持ちの方は教えてください。

提供元:オートメカニック