故障・修理

更新日:2020.05.11 / 掲載日:2020.05.11

【キャブレターとは?】構造からセッティング、オーバーホール方法までを徹底解説

車好きなら一度は聞いたことがあるであろう「キャブレター」。一昔前までは、エンジンに燃料を噴射する部品として一般的でした。

旧車に乗っている方であれば、今でもキャブレターを使っているかもしれません。

この記事では、キャブレターの構造からインジェクションとの違い、セッティングやオーバーホール方法まで詳しく解説します。

今もキャブ車に乗っているという方は、ぜひ参考にしてください。

キャブレターとは?

キャブレターとは、一言でいえば燃料供給装置です。現在は電子制御のインジェクションが主流となっていますが、それまでは機械制御のアナログなキャブレターでエンジンへ燃料を供給していました。

キャブレターが一切電気を使わずに燃料を噴射できるのは、空気の力を利用しているからです。キャブレターの中を通る空気が発生させる負圧を利用して、燃料を吸い上げて噴射しています。

キャブレターの構造

キャブレターは流体力学のベンチュリー効果を利用して、エンジンから発生する負圧で燃料を吸い上げ供給する仕組みになっています。

ベンチュリー効果というのは、流体の流れの断面積を狭めて流速を加速させることです。簡単にいえば、ホースをつまんで流路を狭めると水が勢いよく噴出するのと同じ原理です。

そのため、キャブレターの内部はくびれた構造をしており、そこで加速する流速によって発生する負圧で燃料を吸い上げ、空気と混ぜ合わせ混合気を作り出しています。

基本的な原理は上記の通りですが、「エンジンの回転数は常に変動するので負圧も変動するのでは?」という疑問が湧いてくるかと思います。

キャブレターは変動する負圧に対して、常に適正な燃料を噴射するために以下の3つのジェットを使い分けています。

1. アイドリング=スロージェット

2. 全閉と全開の中間のアクセル開度=ニードルジェット

3. アクセル全開=メインジェット

スロージェットとメインジェットは、穴の大きさによって燃料の供給量を決めています。ニードルジェットは爪楊枝のような形状をした部品で、メインジェットに突き刺さっています。

アクセル開度に応じてニードルジェットが持ち上げられると、メインジェットの穴の隙間が広がっていき燃料の供給量が増える仕組みになっています。

インジェクションとの違いは?

冒頭でも触れたように、キャブレターは一昔前までの燃料供給装置であり現在の主流はインジェクションとなっています。

キャブレターが自然の力(流体力学)を利用して燃料を供給していることは解説しましたが、インジェクションはどのようにして燃料を供給しているのでしょうか?

インジェクションは、電気の力でポンプを稼動させて燃料を噴射しています。そのためキャブレターとは異なり、コンピューターによって緻密な燃料制御が可能です。

構造がシンプルでバッテリーを必要としない点はキャブレターのメリットですが、状況に応じて燃料の噴射量をコントロールできないことから、インジェクションへ移行することになりました。

どうしてキャブ車は絶滅したのか

キャブレターが絶滅したのは、「インジェクションに比べて緻密な燃料制御ができない」という理由だけではありません。

インジェクションへ完全移行した理由には、キャブレター搭載車に以下のようなデメリットがあったからです。

オーバーフローなどのトラブルが起きる

「オーバーフロー」というのは、ガソリンがキャブレターから漏れ出してくる症状のことです。

主な原因としては、フロートチャンバー内にあるフロートバルブの動作不良が考えられます。

そのほかには、主にディーゼルエンジン車になりますが「ランオン」というトラブルも発生する可能性があります。

ランオンとは、エンジンを停止しようとしているにもかかわらず、エンジン内に残った火種に再着火して勝手にエンジンが再始動してしまう現象のことです。

これらはキャブレター特有の症状で、電子制御のインジェクションでは起こりえないトラブルです。

気温や気圧によって燃調が狂う

キャブレターは一度セッティングを決めると、その通りにしか燃料を供給することができません。環境が変わらなければそれでも問題ありませんが、気圧や気温は常に変動しています。

そのため気圧や気温が変動すると、同じセッティングのままでは燃調が狂ってしまうのです。

例えば、夏の暑い時期に合わせたセッティングのまま冬の寒い時期に走行すると、燃調が薄い状態になってしまいます。気温が低いほうが酸素濃度が高いからです。

また、平地でセッティングしたキャブレターのまま標高の高い場所に移動すると、気圧差によって燃調が狂ってしまいます。具体的には、空気の密度が低いので燃料が濃い状態になります。

インジェクションは外気圧や外気温を測定してコンピューターで燃料を調整するため、このような症状は表れません。

「いつでもどこでも当たり前のようにエンジンが稼働する」のは、コンピューターによる緻密な制御のおかげなのです。

排ガス規制に対応できないから

ガソリンと空気の比率には、最も効率良く燃焼する「理論空燃比」があります。理論空燃比はガソリン:空気=14.7:1 のことを指し、この比率を保つことで排気ガスの有害物質発生量を抑えることが可能です。

しかしキャブレターではどれほど緻密にセッティングをおこなっても、気圧や気温に左右されて理論空燃比を維持し続けることは難しいです。

そのため、キャブレターを搭載した車の排気ガスにはどうしても多くの有害物質が含まれてしまい、排ガス規制に対応できません。

インジェクションに比べて燃費が悪い

ここまで解説した通り、キャブレターはインジェクションに比べて制御の緻密さに欠けます。

インジェクションに比べて効率が悪いため、燃費が悪くなってしまうのです。

キャブレターのベストセッティングとは

ガソリンと空気の混合比率は、濃すぎても薄すぎてもよくありませんので、ちょうどいい混合比率(空燃比)を保つ必要があります。

キャブレターのセッティングとは、エンジンの回転数全域に渡って適切な混合比率(空燃比)を保つように調整してあげることです。

ベストセッティングの1つの基準となるのが、先ほど解説した理論空燃比「14.7(空気):1(燃料)」です。

ただし、実際には理論空燃比だとパワーを最大限に発揮できないので、実際にはもう少し濃いめ(パワー空燃比)に燃調を合わせることになります。

問題はどのようにして燃調が濃いのか(薄いのか)を探るかですが、業者の場合はマフラーに空燃費計を取り付けて計測して判断しています。

個人でセッティングする場合は、主にプラグの焼け色や走行中のフィーリングによって判断します。

プラグの焼け色と燃調の関係を表にまとめたので、参考にしてみてください。

| 燃調 | プラグの焼け色 |

|---|---|

| 濃い | 黒くて湿っている |

| 適正 | きつね色に焼ける |

| 薄い | 白っぽくて乾いている |

まずはジェットごとの影響範囲を知るのが大切

プラグがきつね色に焼けるベストセッティングを目指すには、ジェットごとの影響範囲を知ることが大切です。

どのジェットがどのアクセル開度に影響するのか、以下の表を参考にしてください。

| ジェットの種類 | 影響範囲 |

|---|---|

| メインジェット径 | 全体に影響するがメインはアクセル全開時 |

| ニードルジェット径 | アクセル開度1/4~3/4に影響 |

| ニードルジェット高さ | アクセル開度1/4~3/4に影響 |

| スロージェット径 | アイドリング&アクセル開度1/8に影響 |

| エアスクリュー | アイドリング&アクセル開度1/8に影響 |

ちなみに、アイドリングスクリューをジェットだと思っている人もいますが、厳密にいうと間違いです。

アイドリングスクリューはジェットではなく、単純にアイドリング時にスロットルを微妙に開けておくためのストッパーです。

そのため、アイドリングスクリューを調整しても燃調に影響することはありません。

キャブレターのセッティングガイド

走行中に現れる症状と、その時のセッティングの方向性を表にしたセッティングガイドを作成しました。

表を参考にトライ&エラーを繰り返してベストなキャブセッティングを目指しましょう。

| アクセル開度 | 症状 | 濃い・薄い | セッティングの方向性 |

|---|---|---|---|

| 全開 | ノッキング、オーバーヒート、息つき | 薄い | メインジェット径を大きくする |

| 全開 | 回転が伸びない、ボコボコ言う、パワー感がない | 濃い | メインジェット径を小さくする |

| 1/4~3/4 | ノッキング、失速、息つき | 薄い | ジェットニードルのCリング段数を下げる |

| 1/4~3/4 | もたつく、ボコボコ言う、加速感がない | 濃い | ジェットニードルのCリング段数を上げる |

| 1/8~1/2 | ノッキング、失速、息つき | 薄い | ジェットニードルを細いものに交換する |

| 1/8~1/2 | もたつく、ボコボコ言う、加速感がない | 濃い | ジェットニードルを太いものに交換する |

| アイドリング | 回転が不安定 | 薄い | パイロットジェット径を大きくする・エアスクリューを緩める |

| アイドリング | エンストする | 濃い | パイロットジェット径を小さくする・エアスクリューを締める |

キャブセッティング初心者の方にとっては、上記の表だけでは少しわかりづらいかもしれません。

濃すぎるときの症状と薄すぎるときの症状、それぞれさらに詳しく解説するので参考にしてください。

濃すぎる症状

1. プラグが黒くて湿っている

2. 吹け上がりが重苦しくてパワー感がない

3. エンジンを暖機するとさらに症状が酷くなる

4. 回転数の頭打ちが早い

5. エアクリーナーを取り外すと症状が改善する

薄すぎる症状

1. プラグが白くて乾いている

2. 吹け上がりは軽いがパワー感がない

3. エンジンを暖機すると症状がマシになる

4. 回転数は伸びるが惰性で回っているだけでパワーはない

5. エアクリーナーを取り外すと症状がさらに酷くなる

他にも様々な症状はありますが、主にこのような症状が見られます。燃調が濃い分には直接エンジンの故障には繋がりませんが、薄い場合はノッキングや焼き付きなどエンジンに大ダメージを与える恐れがあるので注意してください。

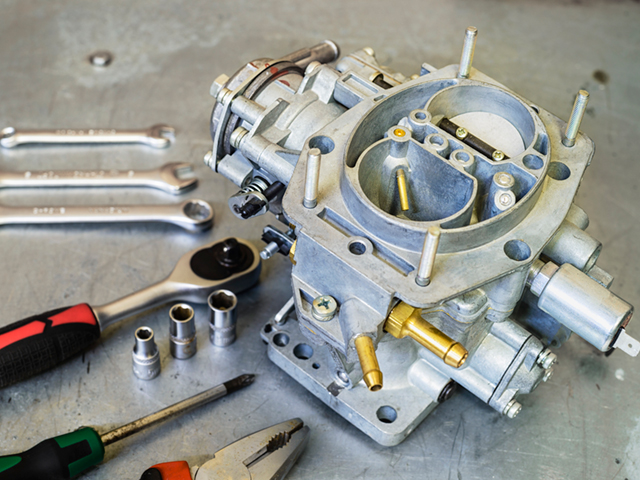

不調ならキャブレターのオーバーホールを

長い間放置されたキャブレターは、ガソリンの不純物が付着してジェットが詰まっていることがあります。

「セッティングしてもどうにも決まらない」「加速がもたつく」といった不調が見られたら、キャブレターのオーバーホールをしましょう。

オーバーホールの手順は、キャブレターをすべて分解したうえでキャブクリーナーなどでパーツを洗浄します。

同時に、消耗していた部品があれば新品に交換してください。

オーバーホール時のポイント

ジェットのセッティングをメモせずに分解すると、後で組み付けるときに元通りにできなくなる可能性があります。元に戻せるようにしっかりとメモしておきましょう。

また、ガスケットやOリングなどは消耗品なので、見た目が綺麗でも再使用せずに新品に交換してください。

キャブレター本体の消耗品ではありませんが、エンジンとキャブレターを接続するインシュレーターの交換も忘れずにおこないましょう。

インシュレーターは樹脂でできているものが多く、樹脂製のものは劣化するとそこから空気が入って燃調が狂ってしまう恐れがあります。キャブレターのオーバーホールとセットで交換するのが望ましいでしょう。

よくあるトラブル「オーバーフロー」とは?

キャブレターでよくあるトラブルが、オーバーフローです。「どうしてキャブ車は絶滅したのか」の項目でも解説しましたが、オーバーフローはガソリンがキャブレターから漏れ出してくる症状のことをいいます。

キャブレターには、ガソリンを貯めておくフロートチャンバーと呼ばれるパーツがあります。フロートはガソリンが一定量になると浮き上がり、バルブを塞いでガソリンの供給をストップします。

このバルブが劣化や固着により閉じられなくなってしまうと、ガソリンが供給し続けられてフロートから溢れ出してしまいます。これがオーバーフローの原理です。

オーバーフローするとどうなる?

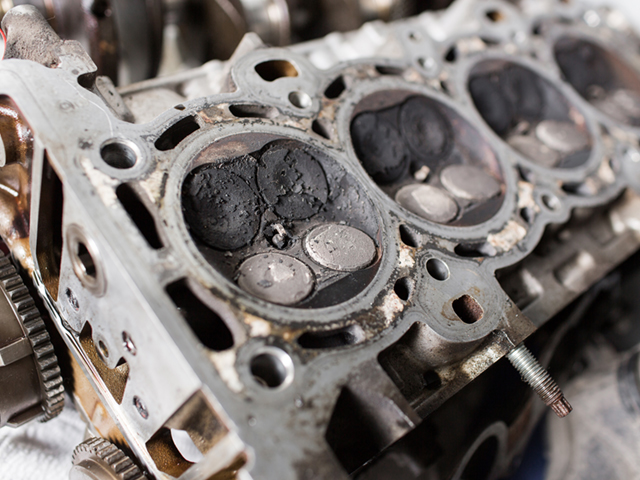

溢れ出したガソリンは、オーバーフローパイプを通って地面に垂れるか、燃焼室からピストン・シリンダーの隙間を通ってクランクケースに入り込んでしまうかのどちらかです。

地面に垂れるだけなら大きな問題にはなりませんが、ピストン・シリンダーの隙間を通ってクランクケースに流れ込んでしまうと次回始動時ウォーターハンマー現象を起こして、コンロッドが破壊されてしまう恐れもあります。

まとめ

キャブレターの構造やセッティング、どうしてインジェクションに移り変わったのかなどを解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

現在はインジェクションが主流になり、キャブレターが採用された車が発売されることはなくなってしまいました。

今回ご紹介したようにインジェクションのほうがメリットが多いのは確かですが、キャブレターにしかない独特な吸気音やフィーリングは魅力的なものです。

今キャブレター車に乗っている方は、貴重なキャブレターをオーバーホールしながら末永く使ってください。