故障・修理

更新日:2019.02.12 / 掲載日:2019.02.12

ポンコツジムニーハコ替え計画 その7

JA22Wのシャシーの上に、JA71Cのボディを載せるため、錆びたパネルと格闘中。今回はリヤクォーターパネルとリヤのインナーフェンダーを交換する。

2代目ジムニーのカクカクしたボディが採用されている最後のモデルであるJA22W。ほぼ同じデザインでオープンのJA71Cのボディに交換してしまう予定だ。

患部を切り取って補修するよりパネルを丸ごと交換したほうがいい

前回のフロア交換に続き、今回も錆が酷い部分をパネルごと交換することにした。今回交換するのは、スズキのパーツ呼称では「パネル,サイドボデーリヤ」となっている、リヤクォーターパネル。酷い錆はフェンダーアーチ部分だけなのだが、ちまちま補修するより、パネルごと交換したほうが早いだろうと思い、パネルを購入することにした。最初はJA12C用のパネルを注文したが、予想通りすでに供給は終了していた。それ以前のモデルでも形状は同じなので調べてもらうと、JA11C用ならパーツがまだ出るという。前回のフロアの時と同じだが、JA22より古いJA11用のパーツが出るというのは、それだけ今でも需要があるということだろう。板バネジムニーってすごい。

早速パネルを注文。インナーフェンダーも腐っているのでこちらも同時に注文しておいた。腐った部分だけ切り取ってその部分を溶接しようかとも考えたのだが、ガレージにある100V半自動溶接機が使いにくく、筆者の溶接の腕もヒドイ。なるべく溶接をしないで取り付けたいので、パネルをすべて取り外し、パネルボンドで固定することにした。前回の右フロアと同じ方法だ。早速パネルを剥がすため、厚塗りされた塗装を剥がすことにした。ランダムサンダーに#40のペーパーをセットして作業を開始したものの、塗装が厚すぎて全然剥がれてくれない。ツールをディスクサンダーに変更して再チャレンジだ。

塗装が分厚くてガレージ内に粉塵が舞っている

JA12C用は生産終了していたが、JA11C用ならまだ供給されていた。価格は左右各15,700円(税別)。納期は2週間ほどだった。

JA12C用は生産終了していたが、JA11C用ならまだ供給されていた。価格は左右各15,700円(税別)。納期は2週間ほどだった。 フェンダーはインナー部分も腐っていたので、こちらも同時に交換する。価格は左右各4,750円(税別)こちらは中2日ほどで届いた。

フェンダーはインナー部分も腐っていたので、こちらも同時に交換する。価格は左右各4,750円(税別)こちらは中2日ほどで届いた。 段ボール箱に入れた状態で運んできたので、表面の塗装が擦れて剥げてしまった。まぁ、どうせ塗装するからいいんだけどね。

段ボール箱に入れた状態で運んできたので、表面の塗装が擦れて剥げてしまった。まぁ、どうせ塗装するからいいんだけどね。 パネルを外すのに邪魔なパーツを取り外す。

パネルを外すのに邪魔なパーツを取り外す。 ホロの骨組みであるフレームトップボウを取り外す。ビスの上に塗装が施され、固着していたのでショックドライバーで緩めた。

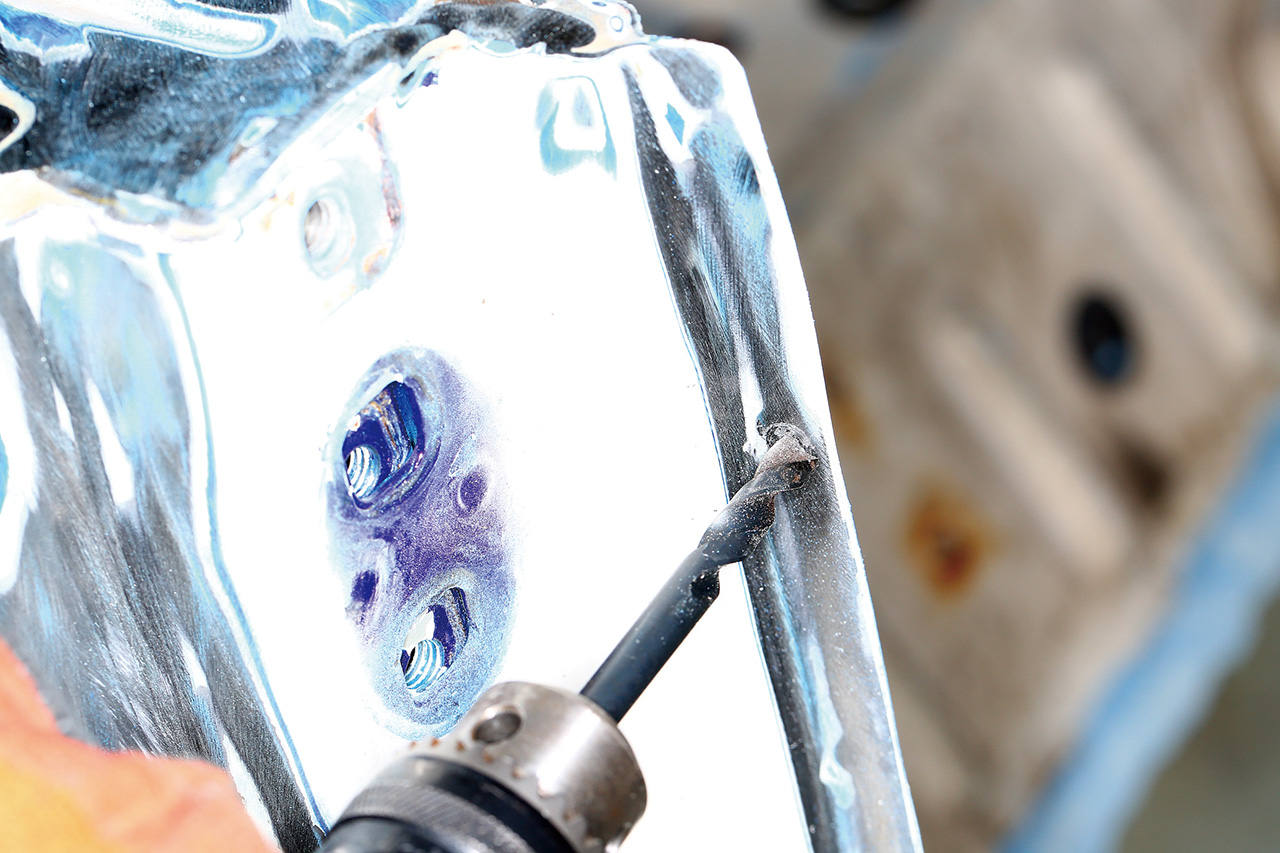

ホロの骨組みであるフレームトップボウを取り外す。ビスの上に塗装が施され、固着していたのでショックドライバーで緩めた。 スポット溶接された場所を探るために、パネルの接合付近の塗料を剥がす。

スポット溶接された場所を探るために、パネルの接合付近の塗料を剥がす。 ランダムサンダーでは厚塗りされた塗料には太刀打ちできず、ほとんど剥がれてくれない。

ランダムサンダーでは厚塗りされた塗料には太刀打ちできず、ほとんど剥がれてくれない。 ディスクサンダーに錆取り用ディスクを取り付け、塗装を削っていく。表面がひび割れるほど厚塗りしてあるので、削った粉がガレージ内に舞っていた。

ディスクサンダーに錆取り用ディスクを取り付け、塗装を削っていく。表面がひび割れるほど厚塗りしてあるので、削った粉がガレージ内に舞っていた。 リヤゲートを固定しているネジにもたっぷり塗料が。丁寧にディスクサンダーで塗装を剥がし、ショックドライバーでネジを緩めた。

リヤゲートを固定しているネジにもたっぷり塗料が。丁寧にディスクサンダーで塗装を剥がし、ショックドライバーでネジを緩めた。 リヤゲート側パネルの接合部分の塗装を落とし、スポット溶接されている部分を見つけ出す。パネルが少し凹んでいるので分かりやすい。

リヤゲート側パネルの接合部分の塗装を落とし、スポット溶接されている部分を見つけ出す。パネルが少し凹んでいるので分かりやすい。 スポット部分を剥がすには、先端がフラットになったスポットカッターというドリルの刃でスポット溶接部分を削り、接合部を剥がす。

スポット部分を剥がすには、先端がフラットになったスポットカッターというドリルの刃でスポット溶接部分を削り、接合部を剥がす。 やりすぎると穴を開けてしまうので注意したい。

やりすぎると穴を開けてしまうので注意したい。スポットカッターは取り扱いが難しい?!

スポット溶接がされている部分のパネルの塗装を剥がし、スポットカッターを使って接合部分を剥がしていく。スポットカッターは先端がフラットになったドリルの刃。スポット溶接によって2枚のパネル接着されている接合部の、外側1枚分のパネルの溶接部を削り取ることで、接合されたパネルを剥がすというもの。ただ、このスポットカッターはドリルを当てる時間や力加減が難しく、慣れないうちは2枚目のパネルまでズボッと突き抜けて穴を開けてしまうこともある。筆者も前回のフロアを剥がす時に散々使用したにもかかわらず、今回も1か所突き抜けて穴を開けてしまった。

スポットを剥がしたらタガネを使ってパネルを剥がしていくのだが、スポット溶接の場所が分かりにくく、うまく剥がれていない所も多かった。そこで、1か所スポットを剥がしたらタガネを入れ、次のスポット溶接の直前までパネルを剥がしていくことでスポット溶接の位置を見極め、その部分のスポットを削り、またタガネでパネルを剥がすという作業を繰り返して、すべてのスポット溶接を剥がすことができた。前方の下部分はリーンフォース、クォーターパネル、サイドシルの3枚重ねになっているのだが、サイドシルを剥がすことができないので、重なっている部分をタガネでカットした。フェンダー部分は錆で腐って原形を留めていなかったので、こちらもタガネを入れてカットしてしまった。

ひたすらタガネを叩き続けた

スポット溶接された部分が分かりにくい場所は、先にタガネを入れてパネルをめくりながら進み、剥がれなくなった部分にあるスポット溶接跡をスポットカッターで削る。

スポット溶接された部分が分かりにくい場所は、先にタガネを入れてパネルをめくりながら進み、剥がれなくなった部分にあるスポット溶接跡をスポットカッターで削る。 この作業を繰り返してパネルを剥がした。

この作業を繰り返してパネルを剥がした。 浮き上がったスポットをドリルでもむ。

浮き上がったスポットをドリルでもむ。 慣れてくるとタガネを入れる力加減やスポットカッターの入れるポイントや加減も分かるようになって、かなり早く剥がせるようになった。

慣れてくるとタガネを入れる力加減やスポットカッターの入れるポイントや加減も分かるようになって、かなり早く剥がせるようになった。 上部のスポット溶接を剥がしたら、次は後ろ、そして前と順調にパネルを剥がしていく。

上部のスポット溶接を剥がしたら、次は後ろ、そして前と順調にパネルを剥がしていく。 が、順調とはいっても剥がすだけで1日近くかかっているし、相変わらずハンマーで左手を叩いてしまい、痛い。

が、順調とはいっても剥がすだけで1日近くかかっているし、相変わらずハンマーで左手を叩いてしまい、痛い。 クォーターパネルの上部先端は、スポット溶接だけでなくシーリングで固定されている。隙間からタガネを入れて、こじって剥がした。

クォーターパネルの上部先端は、スポット溶接だけでなくシーリングで固定されている。隙間からタガネを入れて、こじって剥がした。 下の部分はリーンフォース、クォーターパネル、サイドシルの3枚重ねになっている。サイドシルを剥がすことができないので、凹みのある部分でカット。

下の部分はリーンフォース、クォーターパネル、サイドシルの3枚重ねになっている。サイドシルを剥がすことができないので、凹みのある部分でカット。 ホイールアーチ部分は錆で腐ってしまい、スポット溶接されていた場所は分からない。いずれにしても再使用はしないのでタガネで思い切ってカットした。

ホイールアーチ部分は錆で腐ってしまい、スポット溶接されていた場所は分からない。いずれにしても再使用はしないのでタガネで思い切ってカットした。 クォーターパネルとインナーフェンダーの間には、フレームと接合するリーンフォースが挟まっている。これを剥がして取り出す。

クォーターパネルとインナーフェンダーの間には、フレームと接合するリーンフォースが挟まっている。これを剥がして取り出す。 クォーターパネル前下側はタガネでカット。その内側にはリーンフォースが内側のパネルと繋がっていた。うーん、これをどう固定しようか。

クォーターパネル前下側はタガネでカット。その内側にはリーンフォースが内側のパネルと繋がっていた。うーん、これをどう固定しようか。 繋がっていた部分をすべて切り離し、クォーターパネルを取り外すことができた。予想より錆は少なかったが、上部のスポット付近が錆びている。対策が必要か。

繋がっていた部分をすべて切り離し、クォーターパネルを取り外すことができた。予想より錆は少なかったが、上部のスポット付近が錆びている。対策が必要か。 新しいパネルには給油口が付いていないので、外した古いパネルから取り外す。

新しいパネルには給油口が付いていないので、外した古いパネルから取り外す。 数か所がロウ付けで固定されていたので、サンダーで削って取り外した。

数か所がロウ付けで固定されていたので、サンダーで削って取り外した。 インナーフェンダーも取り外していく。

インナーフェンダーも取り外していく。 パネル側はすでに切り離されているので、フロア側のスポットを剥がすだけで取り外しが完了した。

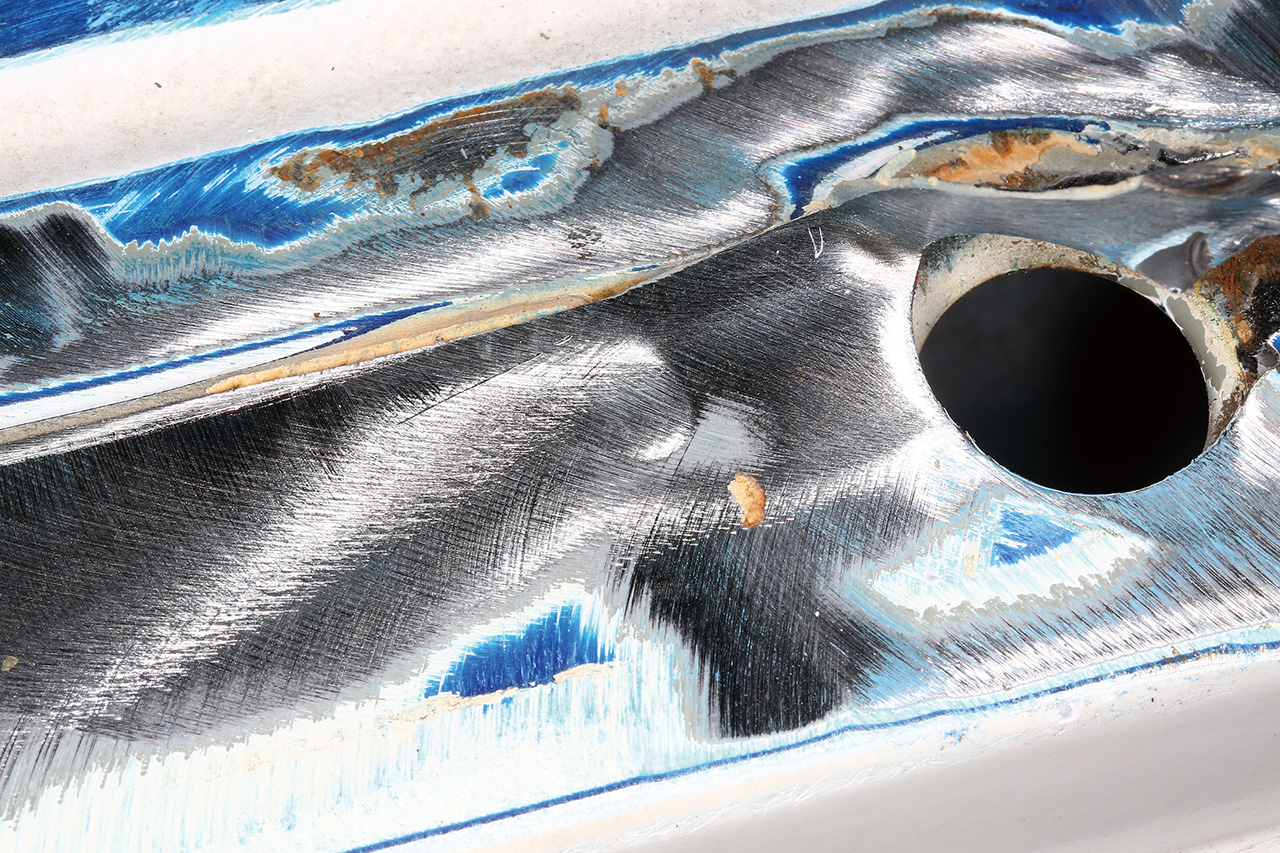

パネル側はすでに切り離されているので、フロア側のスポットを剥がすだけで取り外しが完了した。 インナーフェンダーの後ろ側、燃料パイプが通る部分のパネルも腐食がひどいので交換。一部は錆がひどく欠損してしまっている。穴の部分はちぎれてしまった。

インナーフェンダーの後ろ側、燃料パイプが通る部分のパネルも腐食がひどいので交換。一部は錆がひどく欠損してしまっている。穴の部分はちぎれてしまった。 リヤフロントサイドのパネルは、フロア側は2枚のパネルでサンドイッチされている。フロア側のパネルをめくりながらスポット溶接を剥がしていく。

リヤフロントサイドのパネルは、フロア側は2枚のパネルでサンドイッチされている。フロア側のパネルをめくりながらスポット溶接を剥がしていく。 クォーターパネルを剥がす時に、タガネを入れすぎてフレーム側のパネルまで切ってしまったので、溶接して補修しておく。

クォーターパネルを剥がす時に、タガネを入れすぎてフレーム側のパネルまで切ってしまったので、溶接して補修しておく。 インナーフェンダーを剥がす時に歪んでしまったフロアパネルを、当て金とハンマーで修正。そのほかの部分も鈑金修正を行う。

インナーフェンダーを剥がす時に歪んでしまったフロアパネルを、当て金とハンマーで修正。そのほかの部分も鈑金修正を行う。 フレーム部分とインナーフェンダーは溶接されていたので、新しいパネルがぴったりはまるように、邪魔な部分を削って調整していく。

フレーム部分とインナーフェンダーは溶接されていたので、新しいパネルがぴったりはまるように、邪魔な部分を削って調整していく。 新しいインナーフェンダーをはめ込み、所定の位置に固定できるように、周囲のパネルをハンマーで叩いて調整。満足いくまで繰り返す。

新しいインナーフェンダーをはめ込み、所定の位置に固定できるように、周囲のパネルをハンマーで叩いて調整。満足いくまで繰り返す。錆が進行しないように 内側のパネルには対策を

クォーターパネルを剥がしたら、今度はインナーフェンダーを取り外す。外側のパネル側はすでに取り外されているので、内側のフロア側のスポット溶接を剥がして取り外す。骨組みだけになったリヤまわりはずいぶん貧弱な骨格で支えられているのが分かる。ラダーオンフレームだとはいえ、ちょっと心配になるほど。パネルがスポット溶接されていた上部のフレームを見ると、スポット溶接跡のまわりに錆が出ている。やはり隙間から水分が入り込んで錆が発生してしまうようだ。そのほかの部分は想像していたより錆が少なかった印象だ。

パネルの接合は、前回のフロア同様にパネルボンドを使って接着する。パネルを接着する前に、錆は極力剥がし、取りきれなかった部分はさびチェンジを塗り込んで錆の進行を抑えた。

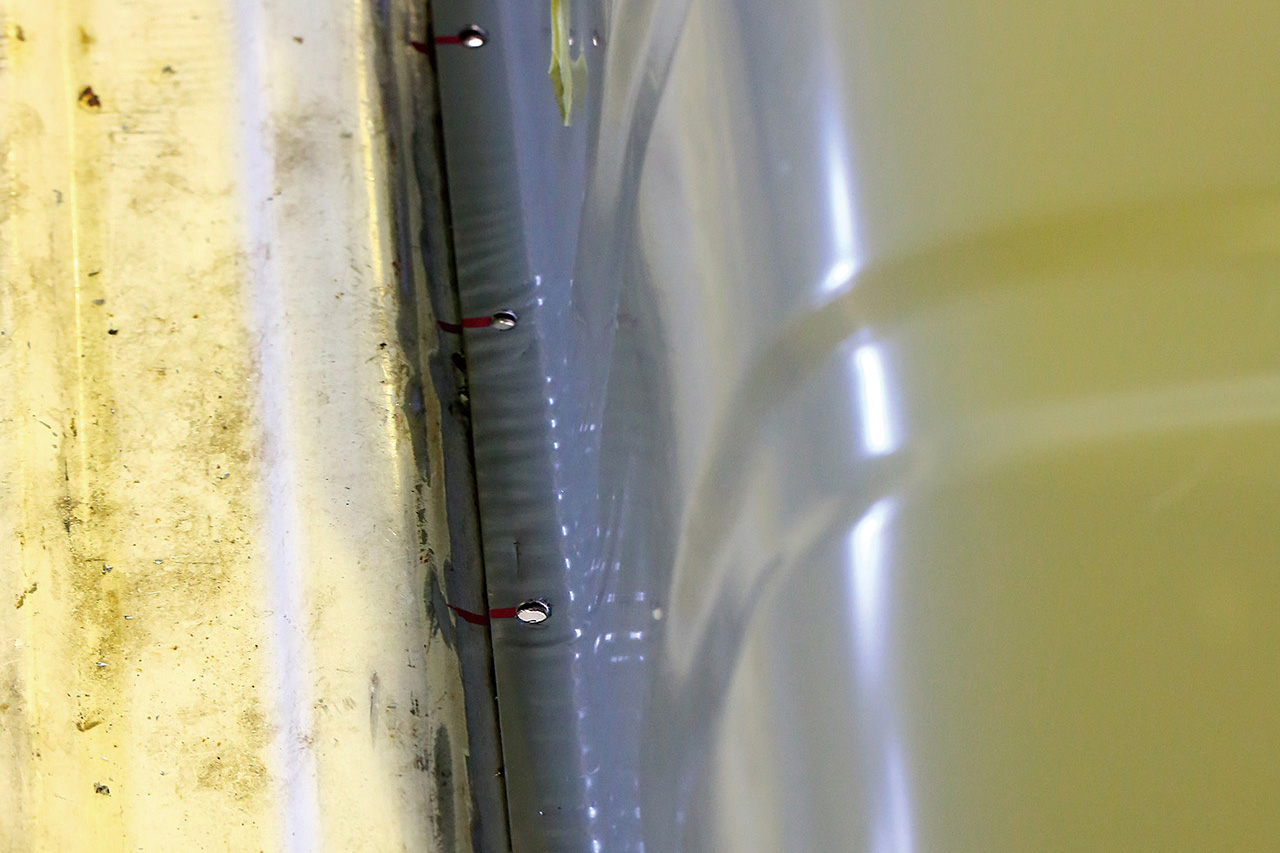

パネルボンドで貼り付けた後、接着が完了するまでクランプなどで留めておくことが必要だが、インナーフェンダーのフロア側は固定するツールがない。内部の目立たない部分なので、接着後にリベットで固定することにした。

クォーターパネルには最初に取り外したホロの骨組みやリヤゲートが付いていたネジ穴があるので、パネルボンドで接着した後に、ネジやボルトでパネルを固定。インナーフェンダーとの結合部分はクランプで固定した。1日置いてクランプを取り外すと、パネルはしっかり固定されていた。右側はこれで完了。

パネルボンド&リベットで固定した

今回は株式会社創新が取り扱っている、エバーコート社のパネルボンド30を使用した。

今回は株式会社創新が取り扱っている、エバーコート社のパネルボンド30を使用した。 パネルボンド30は2液をノズルで混合するエポキシ接着剤。リヤサイドパネルのフロアパネル側は、2枚のパネルの隙間に差し込む。

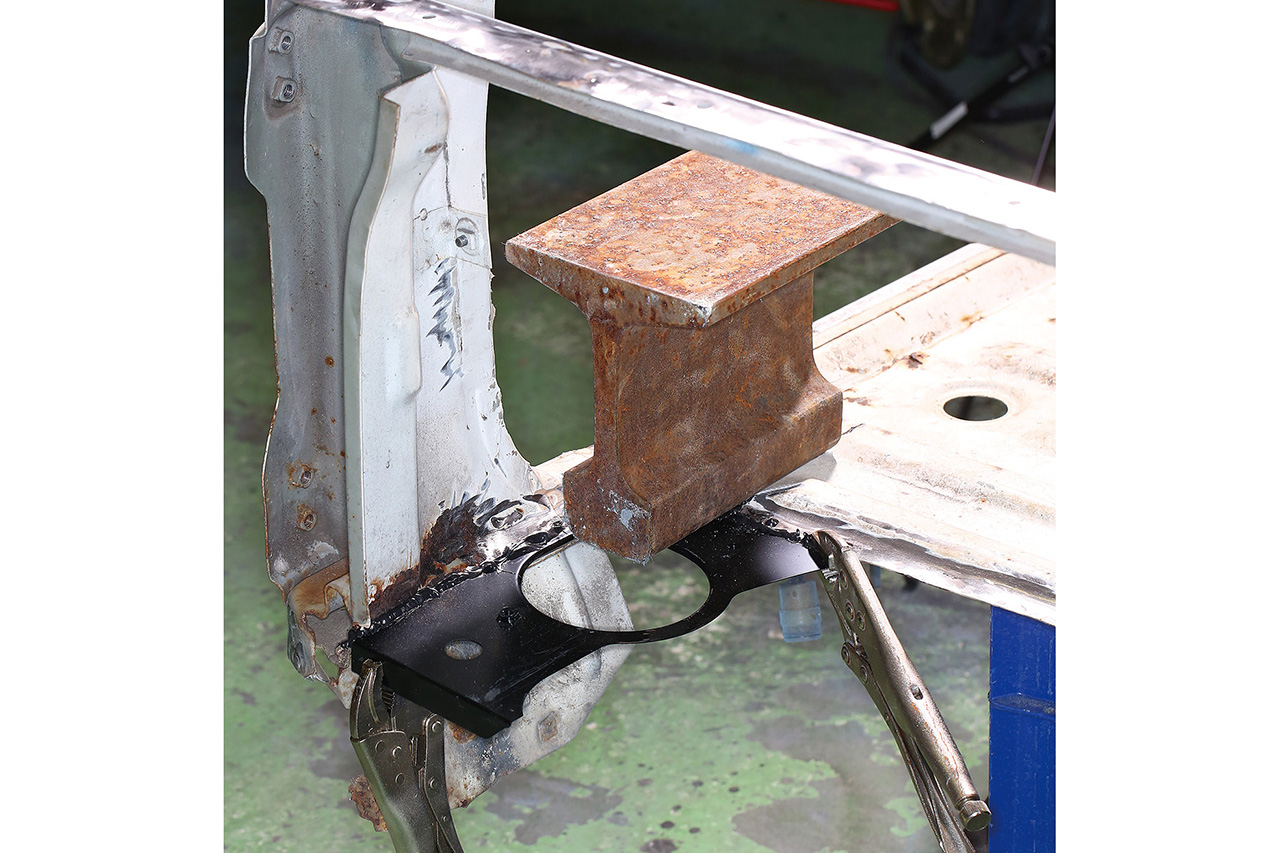

パネルボンド30は2液をノズルで混合するエポキシ接着剤。リヤサイドパネルのフロアパネル側は、2枚のパネルの隙間に差し込む。 パネルボンドを塗ってサイドパネルを差し込んだら、ハンマーで叩いてフロアパネルをまっすぐに修正する。

パネルボンドを塗ってサイドパネルを差し込んだら、ハンマーで叩いてフロアパネルをまっすぐに修正する。 重石を置いてパネルボンドが硬化するのを待つ。

重石を置いてパネルボンドが硬化するのを待つ。 クランピングが必要なのは約1.5~4時間。

クランピングが必要なのは約1.5~4時間。 クォーターパネルを貼り付けた後、袋状になって見えなくなってしまう場所は、極力錆を落とす。

クォーターパネルを貼り付けた後、袋状になって見えなくなってしまう場所は、極力錆を落とす。 落としきれなかった部分はさびチェンジで進行を防止。

落としきれなかった部分はさびチェンジで進行を防止。 インナーフェンダーが所定の位置にぴったりはまるように、フレーム側のパネルをハンマーで叩いてシックリ収まる位置を調整。フェンダーの曲面と合わなくて苦労した。

インナーフェンダーが所定の位置にぴったりはまるように、フレーム側のパネルをハンマーで叩いてシックリ収まる位置を調整。フェンダーの曲面と合わなくて苦労した。 インナーフェンダーを固定する位置が決まったら、5cm置きくらいに位置合わせのマーキングを行う。接着時にはこのマーキングを目印に。

インナーフェンダーを固定する位置が決まったら、5cm置きくらいに位置合わせのマーキングを行う。接着時にはこのマーキングを目印に。 マーキングした部分を目印に、5cm置きくらいにドリルで穴を開けておく。

マーキングした部分を目印に、5cm置きくらいにドリルで穴を開けておく。 フロアのパネルとフェンダーがずれないように注意しながら、5mmのドリルで穴を開ける。

フロアのパネルとフェンダーがずれないように注意しながら、5mmのドリルで穴を開ける。 フロアパネルやフレーム部分とインナーフェンダーが接触する部分にパネルボンドを塗っていく。ちょっとはみ出すくらい、少し多めに。

フロアパネルやフレーム部分とインナーフェンダーが接触する部分にパネルボンドを塗っていく。ちょっとはみ出すくらい、少し多めに。 マーキングを目印にインナーフェンダーをセットする。パネルボンド30の作業時間は30~35分。この間であれば位置の修正は可能となっている。

マーキングを目印にインナーフェンダーをセットする。パネルボンド30の作業時間は30~35分。この間であれば位置の修正は可能となっている。 先ほど開けた穴にリベットを打ち込んでいく。

先ほど開けた穴にリベットを打ち込んでいく。 フロア部分はクランプなどが使えないため、パネル同士を密着させるためにリベットを使用した。リベットのおかげで強度も増すだろう。

フロア部分はクランプなどが使えないため、パネル同士を密着させるためにリベットを使用した。リベットのおかげで強度も増すだろう。 クォーターパネルのサイドシルと接する部分は取り外す時にカットしてしまったので、残った破片を取り除いた。この隙間に新しいパネルを入れる。

クォーターパネルのサイドシルと接する部分は取り外す時にカットしてしまったので、残った破片を取り除いた。この隙間に新しいパネルを入れる。 サイドシル側のパネルが上になるので、できるだけ平らに叩いて伸ばしておく。先端を少し内側に向くようにして、なんとかパネルを接着したい。

サイドシル側のパネルが上になるので、できるだけ平らに叩いて伸ばしておく。先端を少し内側に向くようにして、なんとかパネルを接着したい。 フェンダーのアーチ部分は、インナーフェンダーとクォーターパネルの間に、リーンフォースを挟んで固定している。ボンドを塗って挟み込む。

フェンダーのアーチ部分は、インナーフェンダーとクォーターパネルの間に、リーンフォースを挟んで固定している。ボンドを塗って挟み込む。 サイドシルの部分は中のリーンフォースと外のサイドシルパネルの間にクォーターパネルを挟み込んで固定するので、隙間にたっぷりパネルボンドを流し込んでおく。

サイドシルの部分は中のリーンフォースと外のサイドシルパネルの間にクォーターパネルを挟み込んで固定するので、隙間にたっぷりパネルボンドを流し込んでおく。 インナーフェンダーのアーチ部分にもボンドを塗る。

インナーフェンダーのアーチ部分にもボンドを塗る。 パネル同士が接する部分すべてにパネルボンドを塗り込み、ゆっくりとクォーターパネルをはめ込んでいく。ボンドがはみ出してツナギに付いてしまった。

パネル同士が接する部分すべてにパネルボンドを塗り込み、ゆっくりとクォーターパネルをはめ込んでいく。ボンドがはみ出してツナギに付いてしまった。 クォーターパネルの位置が決まったら、パーツが取り付けてあったネジ穴を利用して、パネルボンドが乾くまでしっかり固定しておく。

クォーターパネルの位置が決まったら、パーツが取り付けてあったネジ穴を利用して、パネルボンドが乾くまでしっかり固定しておく。 クランプが届く部分はガレージの工具箱にあったすべてのロッキングプライヤーを使ってパネルを固定した。

クランプが届く部分はガレージの工具箱にあったすべてのロッキングプライヤーを使ってパネルを固定した。 新しいパネルに交換すると、全体的に綺麗に見えるが、左側に回るとものすごくガッカリするのだった。

新しいパネルに交換すると、全体的に綺麗に見えるが、左側に回るとものすごくガッカリするのだった。 丸一日乾燥させて、クランプ類を取り払った。押したり引っ張ったりしてみたが、しっかり固定されていた。表面にボンドが付いてしまったのはちょっと残念。

丸一日乾燥させて、クランプ類を取り払った。押したり引っ張ったりしてみたが、しっかり固定されていた。表面にボンドが付いてしまったのはちょっと残念。

提供元:オートメカニック