故障・修理

更新日:2019.06.25 / 掲載日:2019.06.25

ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの違いとは?4ストロークエンジンの違いを解説

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、どちらも4ストロークエンジンなのに何が違う?

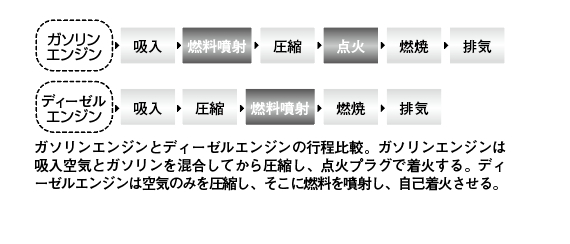

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン。いずれも吸入、圧縮、燃焼、排気という4ストロークエンジンには違いない。でも燃料はガソリンに対して軽油。ディーゼルには点火プラグもない。どうやらずいぶん違うようだ。

吸入、圧縮、燃焼、排気という4つのストロークで一つのサイクルを完結する内燃機関が考案されたのは1876年のことで、ドイツ人、N・A・オットーの手によるものだった。このアイデアを基に、現在につながるガソリンエンジンを開発したのはゴットリープ・ダイムラーだというのはよく知られていることだ。

1883年に特許が取得され、2年後には264単気筒エンジンが木製フレームの2輪車に搭載され、その翌年には馬車のフレームのような4輪車に1.1馬力の単気筒エンジンが搭載された。これが自動車用ガソリンエンジンのルーツということになる。

ガソリンエンジンは単気筒からスタートしたが、1889年にはV型2気筒へと発展し、以後シリンダーの数は増え、様々な改良が施されて、現在に至っている。

一方、ディーゼルエンジンはというと、オットーサイクルの考案から16年遅れた1892年に、これもドイツ人のルドルフ・ディーゼルによって特許が取得されている。

ディーゼルエンジンは、吸入、圧縮、燃焼、排気というオットーサイクルのガソリンエンジンと同じ4つのストロークで一つのサイクルを完結するが、次の頁から説明するように、燃料が異なり、燃焼に導くための方法が大きく異なっている。

ガソリンエンジン

吸入-圧縮-燃焼-排気という4つのストロークで一つの行程を終え、クランクシャフトを2回転させる。吸入段階で空気にガソリンを混ぜ、燃焼のために点火プラグで点火する。シリンダー内に直接ガソリンを噴射する直噴エンジンもある。

ディーゼルエンジン

吸入-圧縮-燃焼-排気という4つのストロークはガソリンエンジンと同じだが、点火プラグはなく、圧縮されたシリンダー内に燃料を直接噴射し、自己着火を発生させる。そのために圧縮比はガソリンエンジンの約1.5倍、燃料は早期着火を起こさない軽油が用いられる。

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、着火システムの違い

点火プラグで着火するのがガソリンエンジン。高圧縮で自己着火させるのがディーゼルエンジン。

ガソリンエンジンは空気の吸入行程で吸気管内に燃料を噴射し、空気と混合させた状態でシリンダーに吸入させる。それを圧縮行程で圧縮した状態のところへ、点火プラグから火花を飛ばし、燃焼を開始させる。

点火のタイミングは、火炎伝播のタイムラグを考慮して、圧縮上死点前で行われるが、その時期は固定ではなく、エンジン回転数や負荷状態に応じて、最適なタイミングで行われるように自動的に調整される。

一方ディーゼルエンジンはといえば、ガソリンエンジンのような点火システムを持っていない。ではどうして燃焼を開始させるのか。空気を圧縮すると温度が上昇する。ガソリンエンジンの圧縮比は10前後だが、ディーゼルエンジンのそれは17~22と高い。この高圧縮によってシリンダー内の空気の温度は500~800℃くらいになる。そこにディーゼル燃料を噴射すると自己着火が始まるのだ。

高い圧縮比のために、ディーゼルエンジンは熱効率が高い反面、振動、騒音がガソリンエンジンより多いという特性もある。

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、出力制御の方法の違い

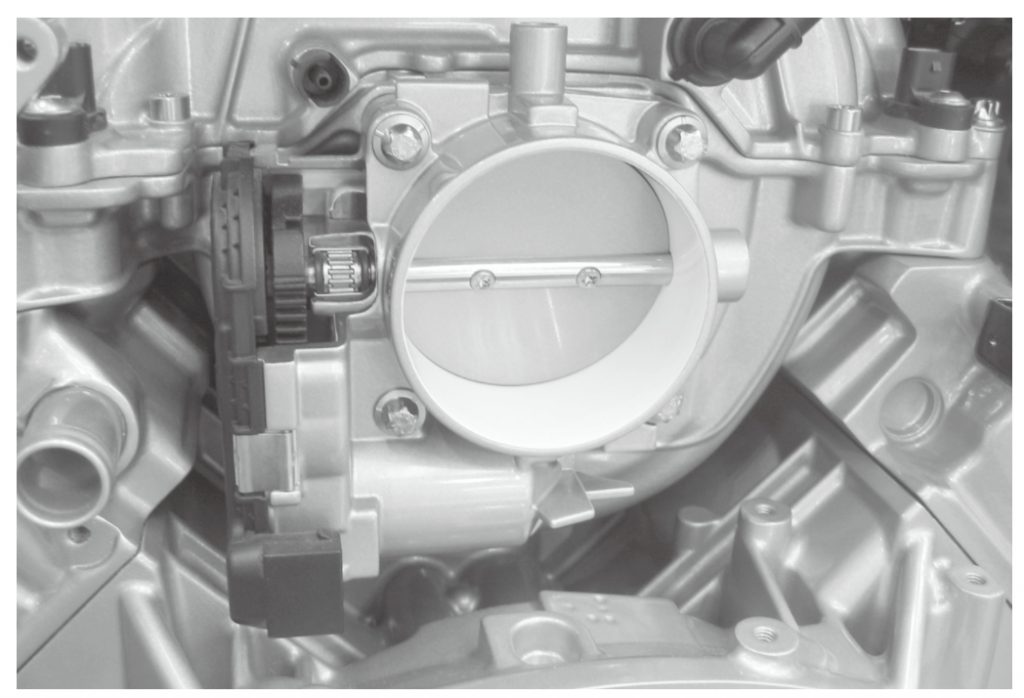

ディーゼルエンジンにはスロットルバルブがない?

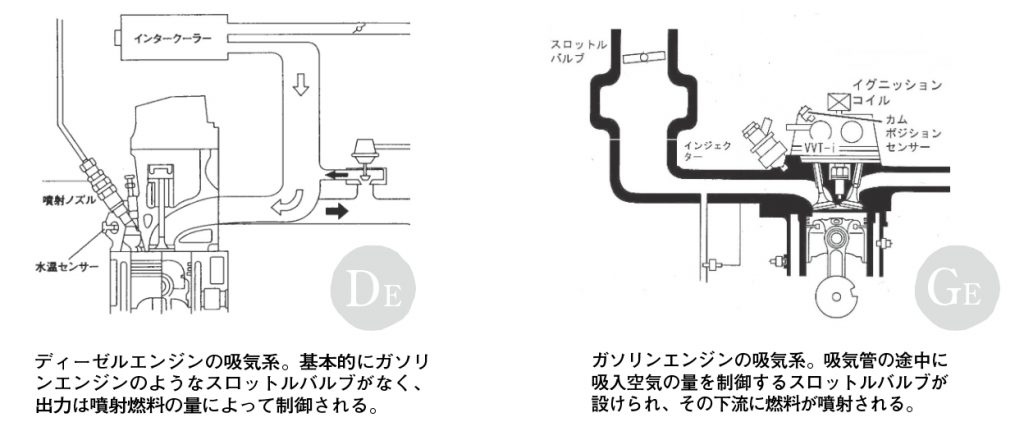

燃焼のエネルギーは空気の量と燃料の量の総体で決まる。ガソリンエンジンはアクセルペダルに連動したスロットルバルブによって、吸入する空気の量を調整し、その空気量に見合ったガソリンが噴射される。

理想的な空気とガソリンの混合比は14.7対1で、この値の時にもっとも高い燃焼効率が得られるが、常にこの混合比で運転されるわけではなく、運転状況に応じて、きめ細かく混合比が調整される。

ディーゼルエンジンにはガソリンエンジンのスロットルバルブに相当する機構がない。常に目一杯空気が吸入される。ではどうやって出力を調整するのか。 燃料の噴射量によって調整するのだ。スロットルバルブがないことによってポンピングロスが低減され、さらに高圧縮であることによって、ガソリエンジンより高い熱効率が得られるのもディーゼルエンジンの特徴だ。

一般的にガソリンエンジンは高回転まで回り、ディーゼルエンジンはそれより低いが、低回転域から強いトルクを発生するという特性がある。

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、燃料供給システムの違い

一見同じインジェクションだが、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンでは圧力が違う。

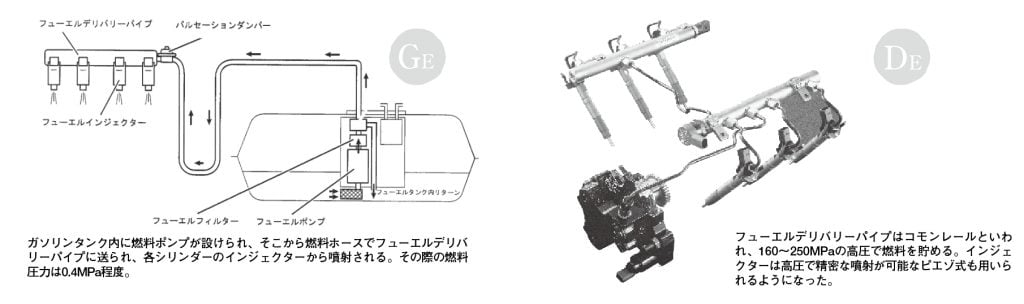

燃料ポンプで燃料を圧送し、フューエルインジェクターで噴射するという点でガソリンエンジンもディーゼルエンジンも基本的に同じシステムといえる。大きく異なっているのは噴射圧力と噴射位置だ。最近のガソリンエンジンは燃料タンク内にポンプを内蔵し、そこからフューエルデリバリーパイプにガソリンを送る。燃料圧力は約0.4MPaと、意外に低い。直噴エンジンを除けば、噴射位置は吸気管内で、インテークバルブをめがけて噴射される。

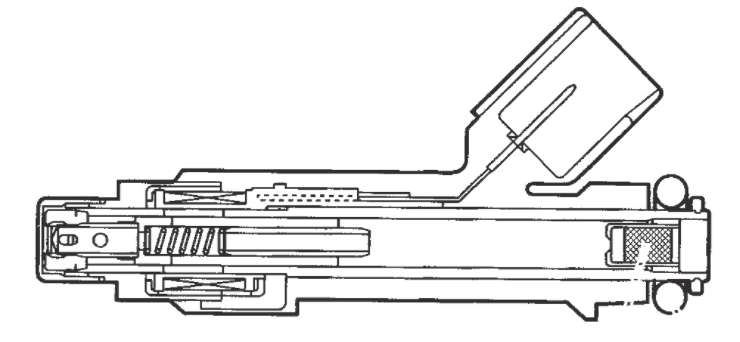

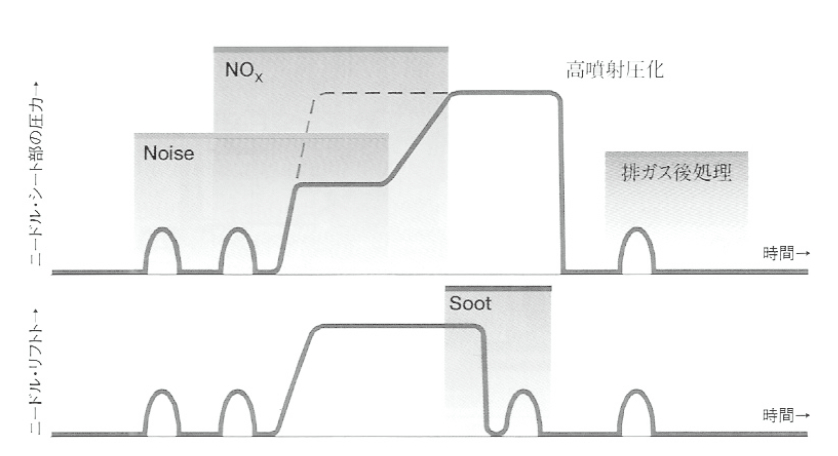

ディーゼルエンジンは様々な形式の燃料ポンプと燃料分配方式が用いられてきたが、現在ではコモンレール式に収れんされている。コモンレールは、ガソリンエンジンのフューエルデリバリーパイプに相当するもので、この筒の中に、サプライポンプによって高圧で燃料を送り、インジェクターでシリンダー内に噴射する。燃料圧力はガソリンエンジンの約400倍の160~250Mpaに達する高圧で、これによって燃料の霧化が促進され、有害排ガスの低減やドライバビリティの向上を図っている。

最新ディーゼルエンジンのテクノロジー

複数回噴射で性能向上。圧縮比もガソリンエンジンに接近中

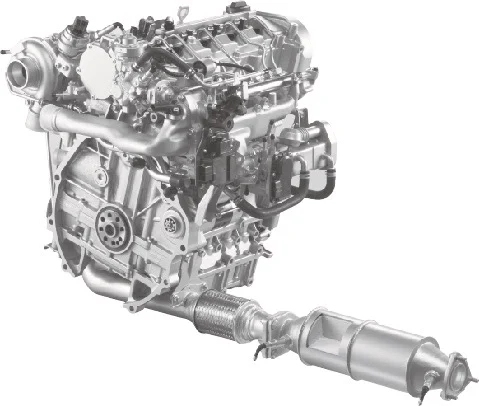

ディーゼルエンジンは、噴射タイミングと量によって燃焼を制御しているが、最新のエンジンでは、精密なインジェクターを用い、パイロット噴射、プレ噴射、メイン噴射、アフター噴射というように、何度にも分けて行っている。これによってノック音の抑制やドライバビリティの向上、排ガスのクリーン化などを行っている。

マツダは独自のエンジンを開発した。これまでのディーゼルエンジンは、圧縮上死点付近で燃料噴射をすると、適切な混合気が形成される前に着火しやすい。それによって不均一な燃焼が発生し、NOxやPMが発生する。それを抑えるために、圧力、温度が下がる上死点後に着火させざるをえなかった。このような着火タイミングは排ガス浄化のためには良い影響を与えるが、膨張比を多く取れなくなるのでエネルギー効率は低下する。

マツダのキーワードは低圧縮比。14.0という低い圧縮比にすると着火までの時間が長くなり、燃料と空気の混合が促進され、不均一な燃焼が抑えられる。これによってNOx、PMの発生が抑制され、高圧縮かつ遅い着火と同じ排ガス浄化効果が得られたという。

ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、排ガス浄化システムの違い

ガソリンエンジンはCO、HC、NOx。

ディーゼルエンジンにはPMという厄介者も……。

ガソリンエンジンはCO、HC、NOxという3種の有害物質を排ガスとして排出する。昭和48年から順次、規制が行われ、年を追うごとに浄化性能の向上が求められた。初期の排ガス対策は各メーカーが独自に開発したもので、ホンダのCVCCがよく知られているし、サーマルリアクターといって排ガスを再燃焼させるものや、2次空気導入式も採り入れられた。

しかし一つの装置でCO、HC、NOxを浄化できる三元触媒が開発されると、排ガス浄化システムはそれに収れんされ、現在でも三元触媒はガソリンエンジンの主要排ガス浄化システムとなっている。

ディーゼルエンジンも、排ガスの有害成分はガソリンエンジンと同じだ。しかし、その質量の構成が異なる。空気を大量に吸い込み、高温で稼働するディーゼルエンジンではNOxの比率が高くなる。同時にPMという煤も排出される。このため大量のEGRを行い、NOxに対応した専用触媒の他にPMを浄化するDPF(Diesel Paticulate Filter)を装着している。

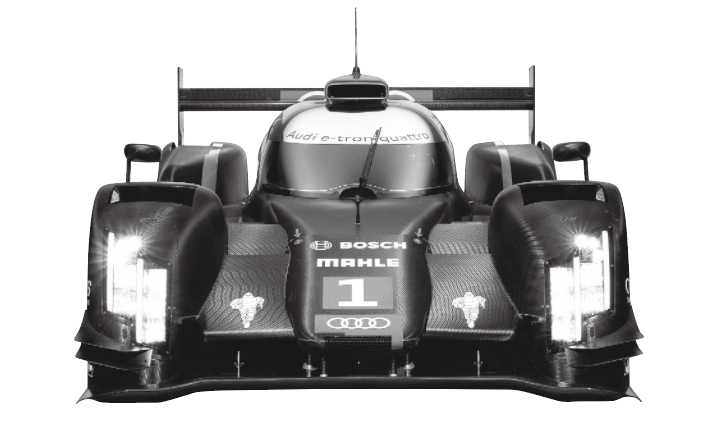

モータースポーツとディーゼルエンジン

実はディーゼルエンジンはレースでも速いという事実

ディーゼルエンジンのこれまでのイメージは黒い排ガス、鈍い回転上昇、低い出力といったものだった。しかし高圧噴射方式が導入されてからは、負の要素は一掃され、そこに強いトルクという、ディーゼルエンジンの持つ特性がクローズアップされるようになった。

高回転、高出力が求められるモータースポーツの分野でも、強大なトルクが注目され、アウディでは2006年からル・マンにR10 TDIを出走させ、輝かしい成績を収めている。2012年にはディーゼルエンジンをベースとしたハイブリッドを投入し、WEC、ル・マンで華々しい活躍を見せ、今シーズンも進化版を投入した。最高回転数が低く、トルクが強いというディーゼルの特性はスプリントレースには向かないが、耐久レースにはぴったりの特性なのだ。フォルクスワーゲンはダカールラリーにディーゼルエンジンを搭載したトゥアレグを出走させ、2009、2010年に勝利を収めている。