故障・修理

更新日:2019.06.25 / 掲載日:2019.06.25

ディスクブレーキとドラムブレーキ の違いと比較

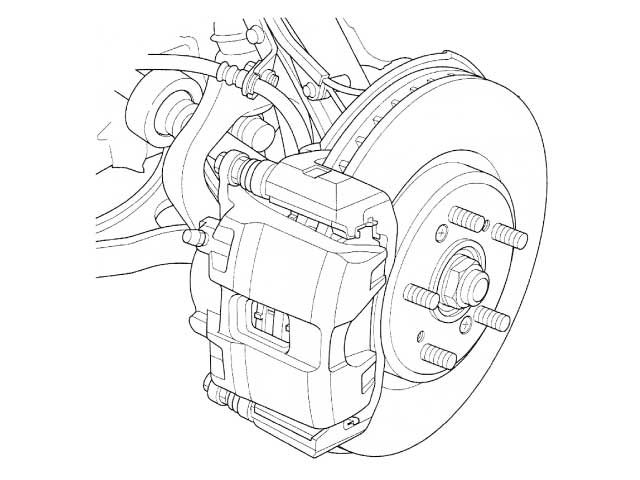

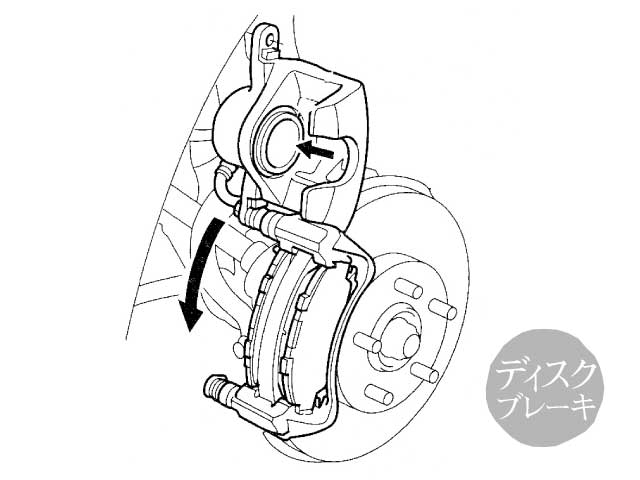

ディスクブレーキ

その名のとおりディスクを両側からパッドで挟み、制動力を発生させる方式。市販車のディスクはスチール製だが、一部のレーシングカーはカーボンを使っている。パッドは液圧によるピストンで作動するが、ブレーキブースターの作用及びマスターシリンダーとピストンの断面積の差からパスカルの原理によって、少ない入力で強い出力を発生する。

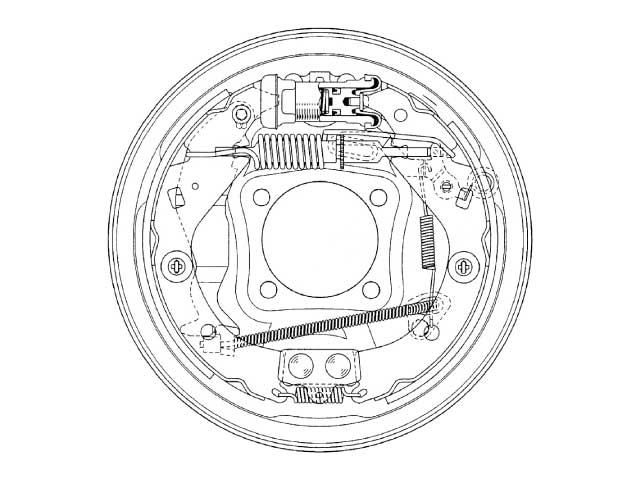

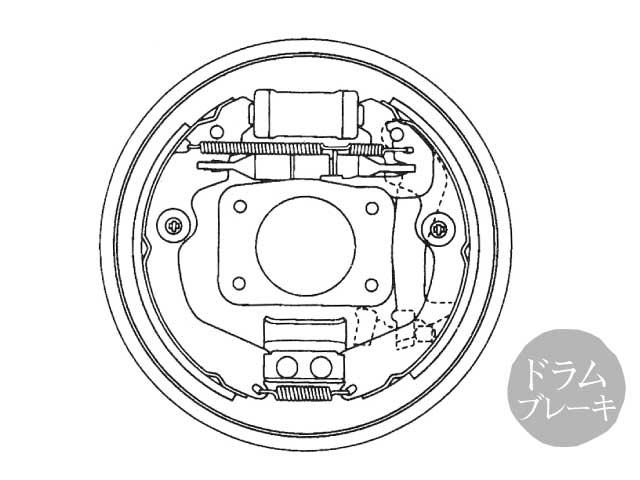

ドラムブレーキ

初期の自動車のほとんどがこの方式を採用していた。スチール製のドラムの中に扇形に広がるブレーキシューを内蔵し、それがドラム内周に接触して制動力となる。シューを広げるのはディスクブレーキと同様に液圧を利用したピストンで、ドラム内に設けられている。

ディスクブレーキとドラムブレーキ。 外からは見えにくい二つの違いを見てみると……。

ほとんどのクルマのフロントに用いられているのがディスクブレーキ。そして、リヤに採用さるのがドラムブレーキだ。しかし、最近はリヤにもディスクブレーキを装着するクルマが増えてきた。

運動エネルギーを熱エネルギーに変えて、動いているクルマを止めるのがブレーキの役割だ。初期の自動車は、大きな後輪にブレーキシューをテコの原理で押し付けるものだった。シューはシューズから由来しているが、その形状が靴底に似ていることからそのような名前が付けられた。

自動車のスピードが上がると制動性能を上げるためにドラムにバンドをかけたバンドブレーキへと進化したが、ドラムとバンドの間に異物や埃が侵入するという欠点を抱えていた。

その次に考案されたのが、それらの欠点を解消したドラムブレーキだった。シューをドラムで覆い、シューをドラムに押し付ける方式で、現在のドラムブレーキの原点といえる。しかし当時は油圧を活用する技術はなく、シューを押し開くカンチレバーとワイヤーを利用していた。

ドラムブレーキは長い間ブレーキの主役だったが、鉄道で用いられていた金属製のローターを摩擦材で両側から挟んで制動力を発生させるディスクブレーキが自動車用としても使えるようになると、高性能車が、負担のかかる前輪に導入するようになった。現在は軽自動車から上級車まで、前輪にはディスクブレーキが採用されている。

ディスクブレーキとドラムブレーキの制動力の比較『挟むvs広げる』

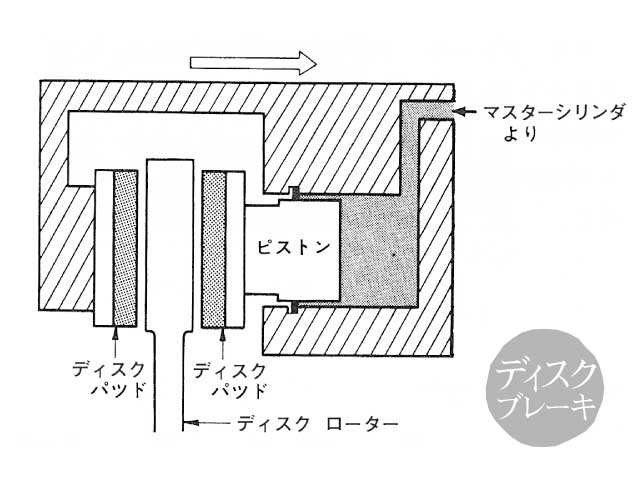

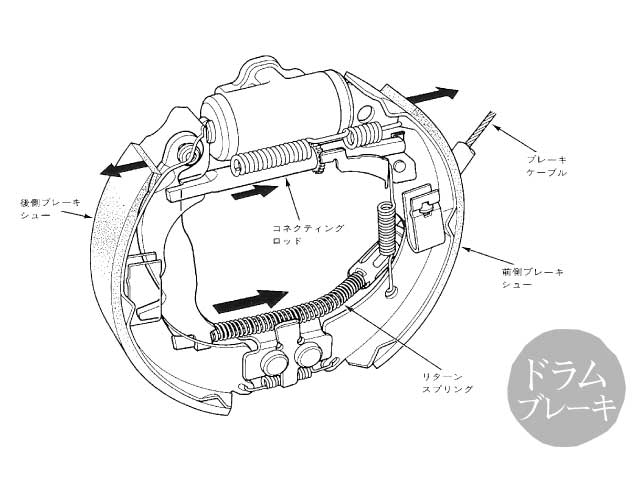

ディスクブレーキの制動力は挟む力で発生。ドラムブレーキの制動力は広げる力で発生。

ディスクブレーキとドラムブレーキの違いはその形状にあるというより、制動の方法が決定的に異なっている。ディスクブレーキは回転するローターを両側からパッドで締め付けて、回転エネルギーを減少させる。対してドラムブレーキは一対のシューを押し広げ、ドラムの内面に接触させてドラムの回転を止める。

ディスクブレーキにも様々な種類があるが、前輪用として市販車に多く用いられているのが下図左側に示したキャリパー浮動型だ。マウンティングブラケットに装着されたキャリパーには1個のピストンが装着されるのみで、キャリパーは左右に自由に移動する。

このため一方のピストンに接触しているパッドをローターに押し付けると反対側のパッドも自動的にローターに押し付けられる。構造がシンプルで、左右の片利きがなく、隙間調整が不要という大きな利点を持っている。

ドラムブレーキでは上部に装着されたホイールシリンダーが油圧の力によってシューを左右に押し開く。回転方向に位置するシューにはドラムに食い込むような力が働くが、これをセルフサーボ効果といい、同じ油圧を与えた場合では、ディスクブレーキよりも利きは上回る。

最も多く使われているディスクブレーキの構造。ピストンは一個のみで、ブレーキパッドをディスクに押しつけると、浮動式キャリパーにはもう一方のパッドをディスクに押し付ける力が発生する。シンプルで優れた構造だ。

ブレーキペダルを踏み、ホイールシリンダーに液圧がかかるとホイールシリンダーのピストンのロッドが押され、その先端に接続されているブレーキシューを左右に押し広げる。ブレーキシューの外面はブレーキドラムの内面に接触し、制動力が発生する。

ディスクブレーキとドラムブレーキの制動時の放熱性

すべてが露出しているディスクブレーキは放熱に優れている。対してフルカバーのドラムブレーキは放熱性では不利。

ブレーキの原理は運動エネルギーを熱エネルギーに換えることだと説明した。制動力を高め、それを持続させるためには熱を連続して放出する必要がある。熱が溜まってしまうとブレーキローターやドラム、パッド、シューの温度が上昇し、材質に変化が起こり、本来求められる制動力が得られなくなってしまう。

もともとディスクブレーキは構造材の多くが露出しているため、走行時の風によって冷却され、ドラムブレーキに比べて放熱性に優れている。露出していることは埃や泥を防ぐということでは欠点となるが、ローターの回転の遠心力によって水が飛ばされるため、雨天でも制動能力の回復性には問題はない。

ドラムブレーキはすべてのブレーキ機構がドラムで覆われているため、内部機構の保護という面では優れている。バンドブレーキから進化したのもこの理由によるものだ。しかし放熱性という点ではディスクブレーキに大きく劣る。1960年代までは前輪にもドラムブレーキ装着車が多くあったが、それ以後は後輪より負担の大きい前輪へのディスクブレーキ導入が進み、現在ではフロントブレーキといえばディスクブレーキを指すくらいに定着している。

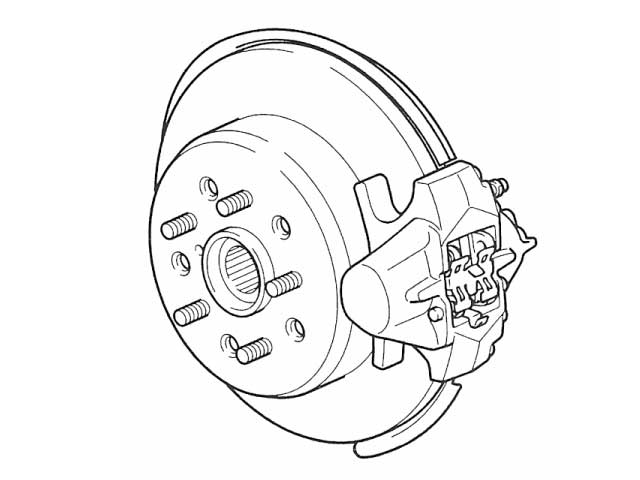

ディスクブレーキはディスクもブレーキパッドも露出し、走行風に当たる。このため放熱性という点で優れた構造だ。軽自動車を含め、ほとんどのクルマが前輪に採用している。

ディスクブレーキはディスクもブレーキパッドも露出し、走行風に当たる。このため放熱性という点で優れた構造だ。軽自動車を含め、ほとんどのクルマが前輪に採用している。 ドラムで密閉されたドラムブレーキは内部の熱が放散されにくく、冷却性という点ではディスクブレーキに劣る。しかし、密閉構造ゆえに雨や泥などの影響を受けないという利点もある。

ドラムで密閉されたドラムブレーキは内部の熱が放散されにくく、冷却性という点ではディスクブレーキに劣る。しかし、密閉構造ゆえに雨や泥などの影響を受けないという利点もある。ディスクブレーキとドラムブレーキのメンテナンス性

構造がシンプルなディスクブレーキと複雑なドラムブレーキ。メンテナンス性ではディスクブレーキに軍配。

ブレーキのメンテナンスといえば摩擦材であるパッド、シューの交換、それらが押し付けられるローター、ドラムの交換が主なもので、使用年数や走行距離が長くなるとピストンのオーバーホールや交換が必要になってくる。

このようなメンテナンス性で圧倒的に優位に立っているのがディスクブレーキだ。浮動式、対向式にかかわらず、ブレーキパッドの交換は容易に行える。浮動式では下図左側のようにキャリパーを固定している1本のボルトを外すのみでパッドが現れるし、対向式もパッド固定ピンを外すだけでパッドを取り出すことができる。

対してドラムブレーキは構造が複雑で、分解、組み付けには専用の工具がないと難しい。サンデーメカニックにはなかなかハードルの高い項目なのだ。しかし構造を理解してしまえば、容易とはいわないまでも、手が付けられない対象ではない。両側を同時に分解するのではなく、片方を残し、その構造を参考にトライしてみてもいい。

キャリパーを固定しているボルトを1個緩めるだけでキャリパーを持ち上げ、ブレーキパッドの交換ができる。メンテナンス性に優れているのも一つの特徴だ。

キャリパーを固定しているボルトを1個緩めるだけでキャリパーを持ち上げ、ブレーキパッドの交換ができる。メンテナンス性に優れているのも一つの特徴だ。 ドラムを外した中も複雑な構造で、分解には経験が必要だ。サンデーメカニックには手に余る。整備性ではディスクブレーキに軍配が上がる。

ドラムを外した中も複雑な構造で、分解には経験が必要だ。サンデーメカニックには手に余る。整備性ではディスクブレーキに軍配が上がる。ディスクブレーキにも様々なカタチがある

高性能車に採用される対向ピストン

キャリパー浮動式ディスクブレーキは1個のピストンで両側のブレーキパッドを動かせるという大きなメリットがある。しかしローターを挟み付ける力や均一性、剛性という点では弱点を抱えている。

そこで高性能車やレーシングカーにはディスクの両側にピストンを配置し、両側から均一にブレーキパッドをディスクに押し付ける対向ピストン型が用いられる。対向型は構造がシンプルなため、リヤブレーキにも採用されるが、高性能を求める場合は複数のピストンを用いる例が多い。市販のスポーティ車では片側2個、計4個というものが一般的だが、レーシングカーやラリーカーでは6個、8個、さらには12個というキャリパーもある。

市販車のリヤディスクブレーキにも対向型を採用するクルマがある。こちらはピストンは左右で各1個。構造がシンプルで、コンパクトにまとめられるという利点がある。

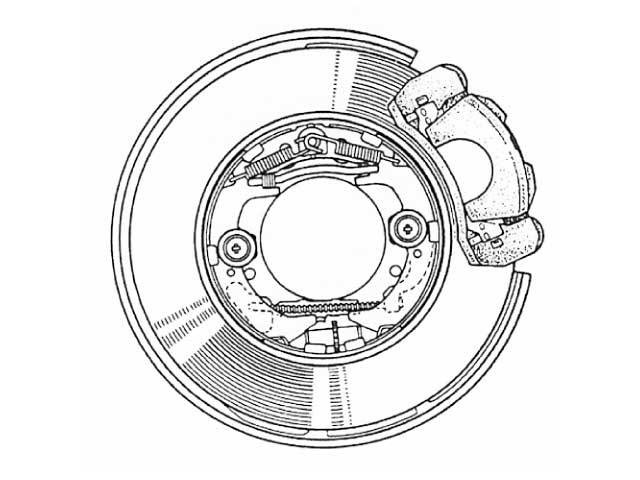

市販車のリヤディスクブレーキにも対向型を採用するクルマがある。こちらはピストンは左右で各1個。構造がシンプルで、コンパクトにまとめられるという利点がある。 リヤディスクブレーキにはパーキングブレーキ用として働くドラムブレーキを内蔵しているクルマが多い。

リヤディスクブレーキにはパーキングブレーキ用として働くドラムブレーキを内蔵しているクルマが多い。ディスクブレーキの様々な放熱対策

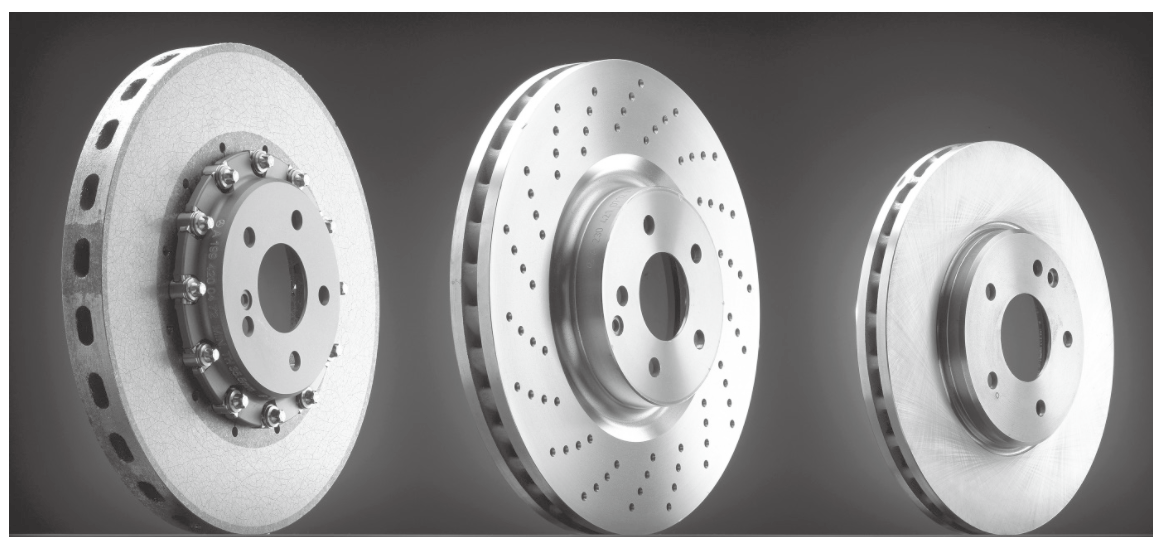

ベンチレーテッドディスクにも様々な形状がある。

ベンチレーテッドディスクにも様々な形状がある。ディスクの内側に注目

通常の走行では激しいブレーキをかけるという機会は少なく、ブレーキの温度上昇は限られたものだ。しかし長い坂道で連続してブレーキをかけたり、サーキット走行を楽しむ時などはブレーキローターの温度は数百度にも上昇する。高い温度になると摩擦係数が低下し、ブレーキの利きが低下する。

それを防止するためにディスクブレーキにはいくつかの放熱対策が施されている。ディスクの中間に空気を放出する穴を開けたベンチレーテッドディスクが代表的なものだ。かつては高性能車や上級車のものだったが、現在は1Lクラスのコンパクトカーにも採用されるようになった。

F1や一部の高性能車にはスチールよりも熱を溜めにくく、放散しやすいカーボン製のディスクが採用されている。

ベンチレーテッドディスクの構造。内部にスリットを設け、放熱性を向上させる。

ベンチレーテッドディスクの構造。内部にスリットを設け、放熱性を向上させる。 日産GT-Rに採用されたカーボン製のディスクブレーキ。放熱に優れ、高性能車にふさわしいものだ。

日産GT-Rに採用されたカーボン製のディスクブレーキ。放熱に優れ、高性能車にふさわしいものだ。ブレーキは現代のクルマの必須メカニズム

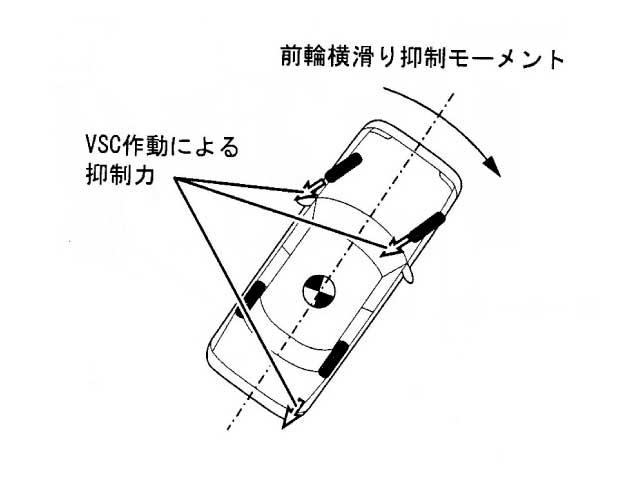

ブレーキはクルマを止めるだけではない。現代のクルマは制動力を安全走行のために最大に利用している。その代表的なメカニズムがスタビリティコントロールだ。メーカーによって呼称は異なるが、4輪のブレーキを精密に制御することによってアンダーステア、オーバーステアを抑え、オーバースピードによる車線逸脱を防ぐ。

このような安全制御の他に、左右輪のブレーキ制御を行ってハンドリング性能を上げるクルマもある。

ブレーキにはアンチロック性能、前後/左右制動力調整機能、緊急時ブレーキ力増加機能なども組み込まれている。

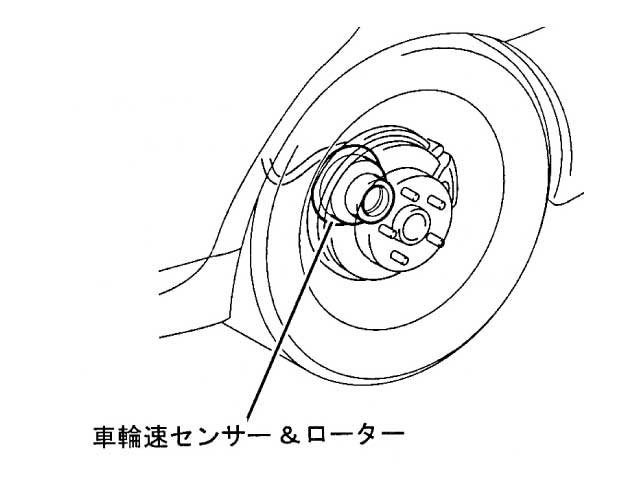

車輪速センサーで常に4輪のタイヤの回転を検知し、バランスの崩れを発見して最適なブレーキ制御を行う。

車輪速センサーで常に4輪のタイヤの回転を検知し、バランスの崩れを発見して最適なブレーキ制御を行う。 4輪のブレーキ制御を個々に行うことによってアンダーステアを抑えたり、オーバーステアやスピンを防止し、事故を未然に防ぐ。スタビリティコントロールは今では標準装備に近いものとなった。

4輪のブレーキ制御を個々に行うことによってアンダーステアを抑えたり、オーバーステアやスピンを防止し、事故を未然に防ぐ。スタビリティコントロールは今では標準装備に近いものとなった。