故障・修理

更新日:2019.06.25 / 掲載日:2019.06.25

ATとCVTの違いと比較

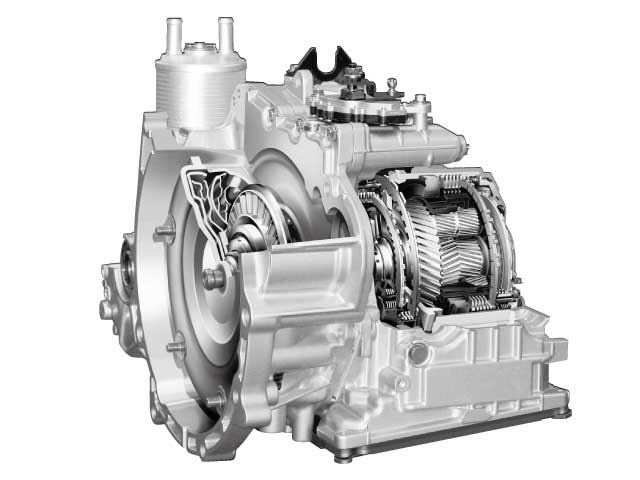

オートマチックトランスミッションといえばAT(プラネタリーギヤ)を用いたステップ式を指したが、最近では小型車の多くがCVTを採用するようになった。有段式と無段式、各々の長所と短所とはどんなものだろうか。

AT(プラネタリーギヤ式)

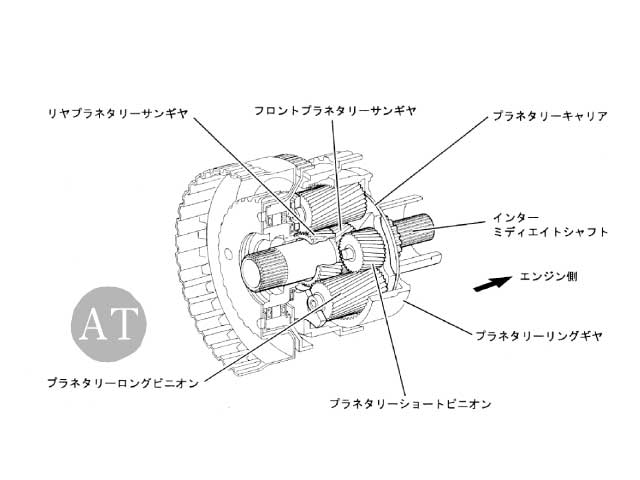

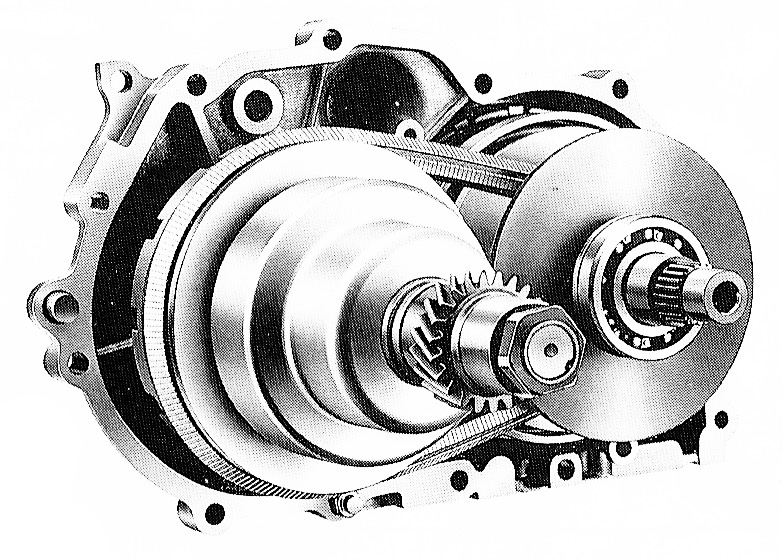

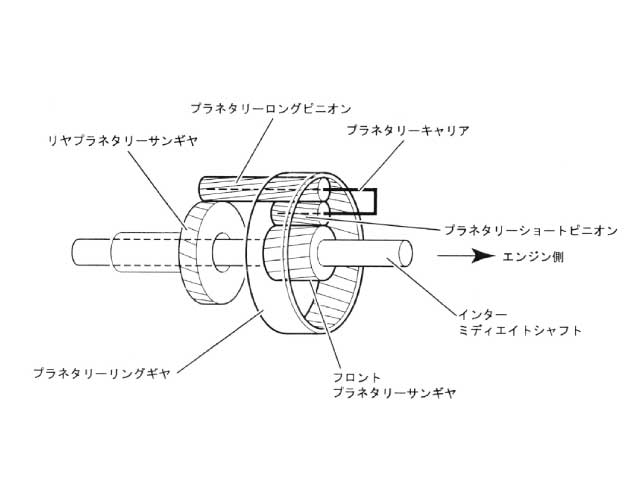

AT(プラネタリーギヤ式)段数に応じて、幾組かのプラネタリーギヤユニットを組み合わせるが、基本はサンギヤ、プラネタリーギヤ、リングギヤ、プラネタリーキャリアからなる。各ギヤやプラネタリーキャリアの回転を規制したり、入力するギヤを替えることによって変速したり、前進と後退を切り替える。複雑な制御が必要だ。

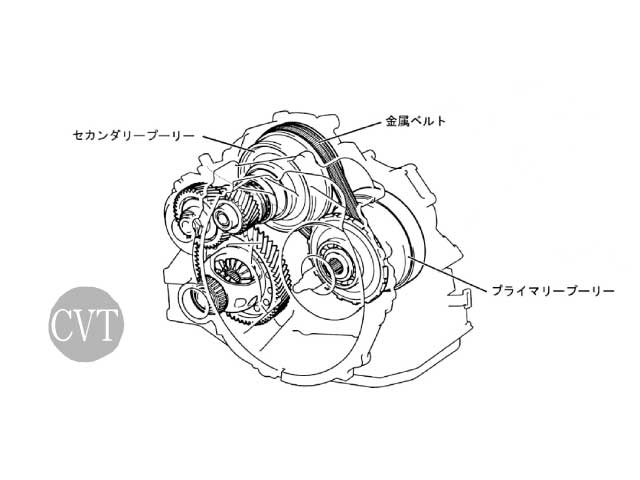

CVT

CVT油圧によって溝の幅が変わる2組の金属プーリー間に金属のベルトをかけたものがCVT。一方のプーリーの幅を広げれば、ベルトを小さなギヤにかけたのと同じ状態になり、プーリーの幅を狭くすれば大きなギヤにかけたのと同じ状態になる。

ギヤとギヤの噛み合わせvs金属ベルト。CVTは押す力で動力を伝える。

オートマチックトランスミッションはクラッチペダルがないというだけで、エンジンと変速機を断続するクラッチ機能は当然必要だ。それがフルードカップリングだ。これなくしてはどのような型式のオートマチックトランスミッションも成り立たない(電磁クラッチ方式も少数存在する)。 フルードカップリングはエンジン回転が低い時は動力を伝えず、回転の上昇とともに動力を伝えるという特性がある。プラネタリーギヤ式ATもCVTもフルードカップリングの下流に位置するが、そこから駆動軸への動力伝達方式という点で大きな違いがある。

プラネタリーギヤ式ATはサンギヤを中心にその外周にプラネタリーギヤが組み合わされ、プラネタリーギヤの外周にはリングギヤが噛み合わされている。複数のプラネタリーギヤはプラネタリーキャリアによって保持されている。動力はインプットシャフトから入り、アウトプットシャフトから出て行くが、その内部では各ギヤの回転を結合したり、解放したりと複雑な制御が行われる。

CVTの動力伝達経路はシンプルだ。プライマリープーリーに動力が伝えられ、金属ベルトによってそれがセカンダリープーリーに伝えられ、アウトプットシャフトへと出て行く。

プラネタリーギヤ式オートマチックトランスミッションの構造。中心にサンギヤがあり、それに噛み合うのがプラネタリーギヤ。プラネタリーギヤはさらに外側に位置するリングギヤとも噛み合っている。プラネタリーギヤはプラネタリーキャリアに固定されている。図は長短のプラネタリーギヤを組み合わせたラビニオ型。

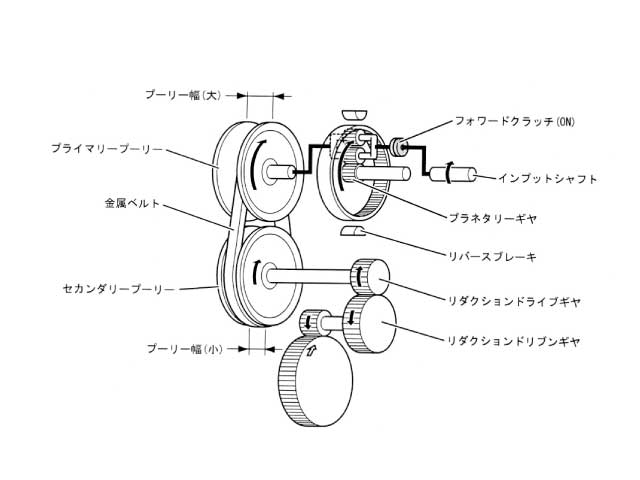

CVTの構造。クランクシャフトからの動力が伝えられるプライマリープーリーと、駆動軸へ動力を出力するセカンダリープーリーで構成されている。二つのプーリーは油圧によって溝の幅が変わる。プーリーとプーリーの間にかけられるのが金属ベルト。2列になったリングの間にエレメントといわれるコマが挿入されている。

ATはトヨタ・マスターライン、CVTはスバル・ジャスティ

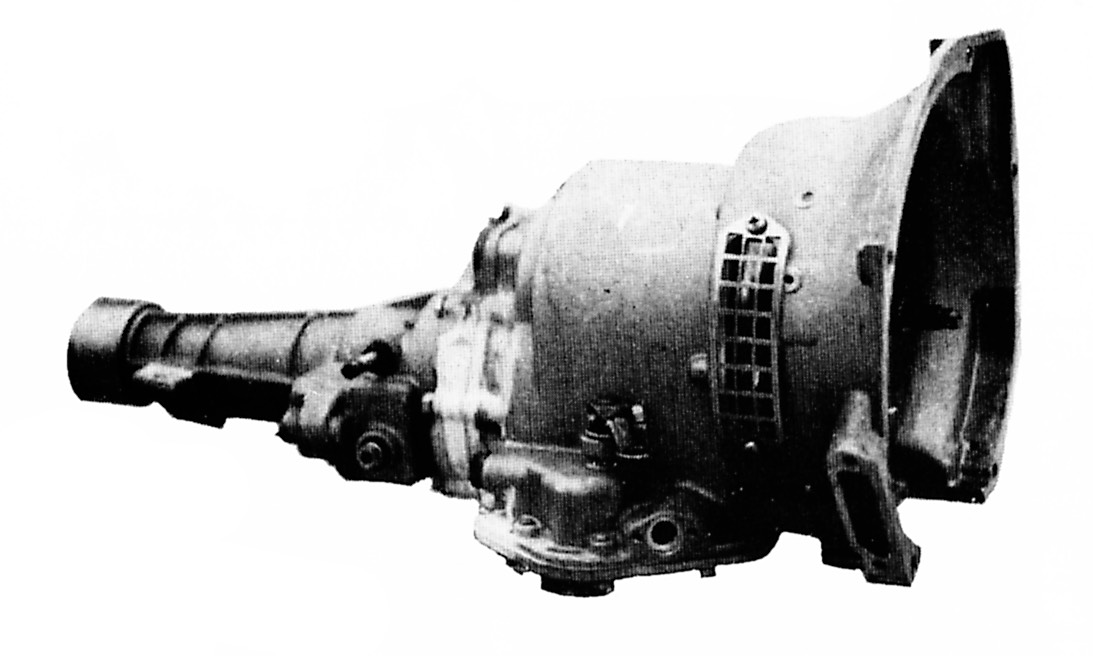

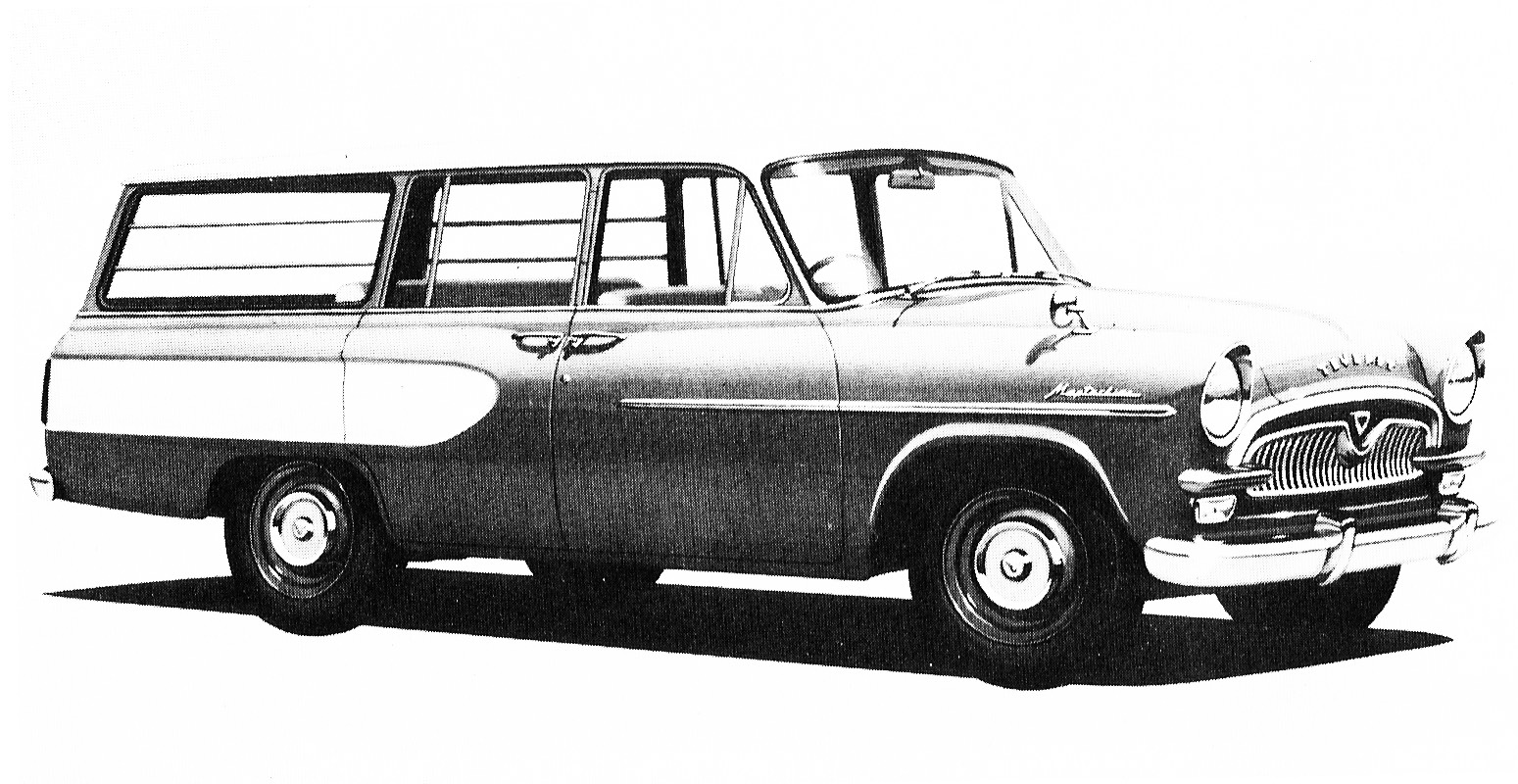

1930年代の後半からアメリカの自動車メーカーはオートマチックトランスミッションを採り入れ、1950年代の終わりには普及率は80%にも達していた。そんな時代に国産初のオートマチックトランスミッションが開発され、1959年にトヨタ・マスターラインに搭載された。オートマチックとはいうものの、発進や登坂用のLギヤは手動で、1段しかない走行ギヤのみが自動という素朴なものだった。その後トヨタは2速全自動式を開発し、しだいにAT比率が向上していった。

CVTの初は1958年に発表されたオランダのDAF600だが、金属ベルトを使用したCVTはスバル・ジャスティが1987年に日本で初めて採り入れたものだ。オランダのバンドーネ社が開発したもので、動力の断続には電磁クラッチを採用していた。

1959年に実用化された国産初のATトヨグライド。2速しかなく、発進時や登坂では手動でLレンジに入れた。その4年後、全自動2速ATがクラウンに搭載された。

1959年に実用化された国産初のATトヨグライド。2速しかなく、発進時や登坂では手動でLレンジに入れた。その4年後、全自動2速ATがクラウンに搭載された。 国産車で初めてATが搭載された商用バンのマスターライン。このクルマから国産ATの歴史が始まった。

国産車で初めてATが搭載された商用バンのマスターライン。このクルマから国産ATの歴史が始まった。 オランダのDAF社によってCVTが世界に先駆けて採用されたのは1958年。その29年後、スバル・ジャスティは世界で初めて金属ベルトを使用したCVTを搭載した。

オランダのDAF社によってCVTが世界に先駆けて採用されたのは1958年。その29年後、スバル・ジャスティは世界で初めて金属ベルトを使用したCVTを搭載した。ATは自動選択して有段変速、 CVTはプーリー間隔調整で無段変速

プラネタリーギヤ式はギヤを自動選択して有段変速。CVTはプーリー間隔調整で無段変速。

有段か無段か。これが二つの方式の違いのキーワードだ。プラネタリーギヤ式は段数によって制御の方式は異なるが、クラッチ、ブレーキを巧みに制御して、ギヤを組み合わせ、有段変速を行う。

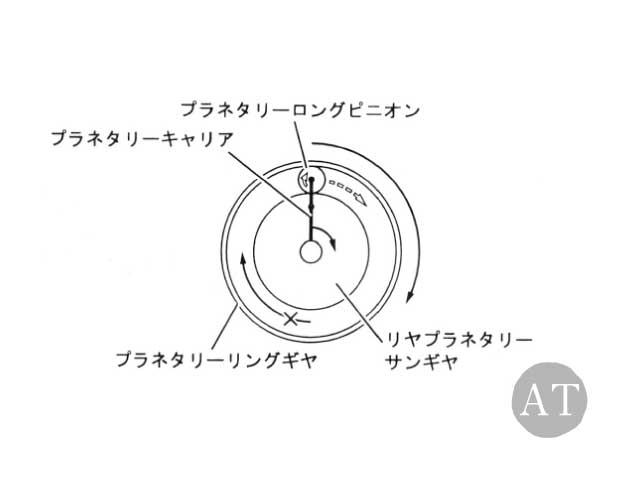

たとえばラビニオ型の1速は、フォワードサンギヤに入力し、ショートピニオン、ロングピニオンへと回転が伝わり、この時プラネタリーキャリアにはブレーキがかけられる。2速ではこれらの制御に加えリバースサンギヤが固定されるため、1速より速く回転する。4速では入力はプラネタリーキャリアに行われ、リングギヤを経由して出て行くが、ロングピニオンは自転しながらリバースサンギヤ上を回るため、他のギヤより増速される。

4速までは一組のプラネタリーギヤでまかなえるが、6速以上になると複数のプラネタリーギヤセットを組み合わせる。中型車以上の多くは6速を採用し、中には9速を採用する例もある。しかしギヤの組み合わせのため、多段化されても切り替え時には明確なエンジン回転の変動があり、それがドライバーに伝わる。

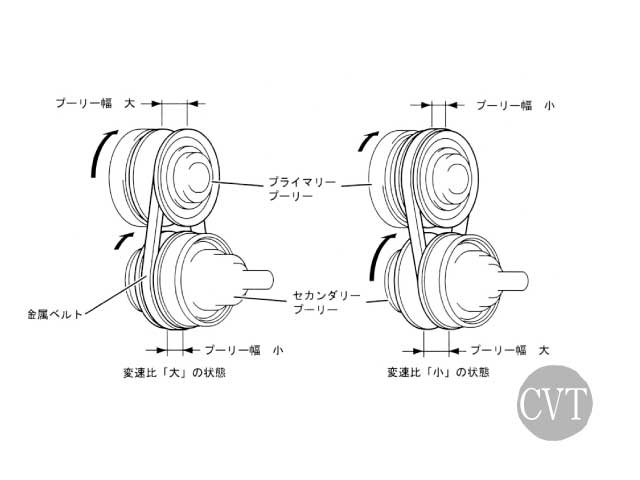

対してCVTはプーリーの幅を段階なく変えて、変速するため、変速段数という概念はなく、変速比の幅が小から大へ、そして大から小へと変わるだけだ。プーリーの幅の制御は油圧によって行われる。向かい合ったプーリーの一方が油圧ピストンだと思えば理解しやすく、油圧を上げればプーリー間の幅は狭くなり、大きなギヤと同じ効果を表し、油圧を下げればプーリーの幅は広くなり、小さなギヤと同じ効果を表す。

サンギヤ、プラネタリーキャリアなどの回転を規制することで、1速から後退まで変速する。回転の規制にはクラッチとブレーキが用いられ、その断続は電子制御されたフルード圧によっている。

サンギヤ、プラネタリーキャリアなどの回転を規制することで、1速から後退まで変速する。回転の規制にはクラッチとブレーキが用いられ、その断続は電子制御されたフルード圧によっている。 サンギヤ、プラネタリーギヤ、プラネタリーキャリア、リングギヤの配置。この図は4速のもので、プラネタリーキャリアに入力し、自転しながら公転するプラネタリーギヤがリングギヤに回転を伝えている。

サンギヤ、プラネタリーギヤ、プラネタリーキャリア、リングギヤの配置。この図は4速のもので、プラネタリーキャリアに入力し、自転しながら公転するプラネタリーギヤがリングギヤに回転を伝えている。 CVTにもプラネタリーギヤが使われているが、これは前進と後退を切り替えるためのもの。プライマリープーリーに回転が伝えられ、それが金属ベルトによってセカンダリープーリーに伝わり、駆動軸へと出力される。

CVTにもプラネタリーギヤが使われているが、これは前進と後退を切り替えるためのもの。プライマリープーリーに回転が伝えられ、それが金属ベルトによってセカンダリープーリーに伝わり、駆動軸へと出力される。 CVTの変速メカニズム。プーリー間の幅を油圧で制御することによって、段数のない滑らかな変速が可能となる。

CVTの変速メカニズム。プーリー間の幅を油圧で制御することによって、段数のない滑らかな変速が可能となる。

ベルトによる動力の伝達は引く力によって行われるが、金属ベルトを使用するCVTでは押す力によって動力が伝達される。クランクシャフトから回転を伝えられたプライマリープーリーにかけられたベルトは棒のような働きを連続的に行い、セカンダリープーリーを回転させる。

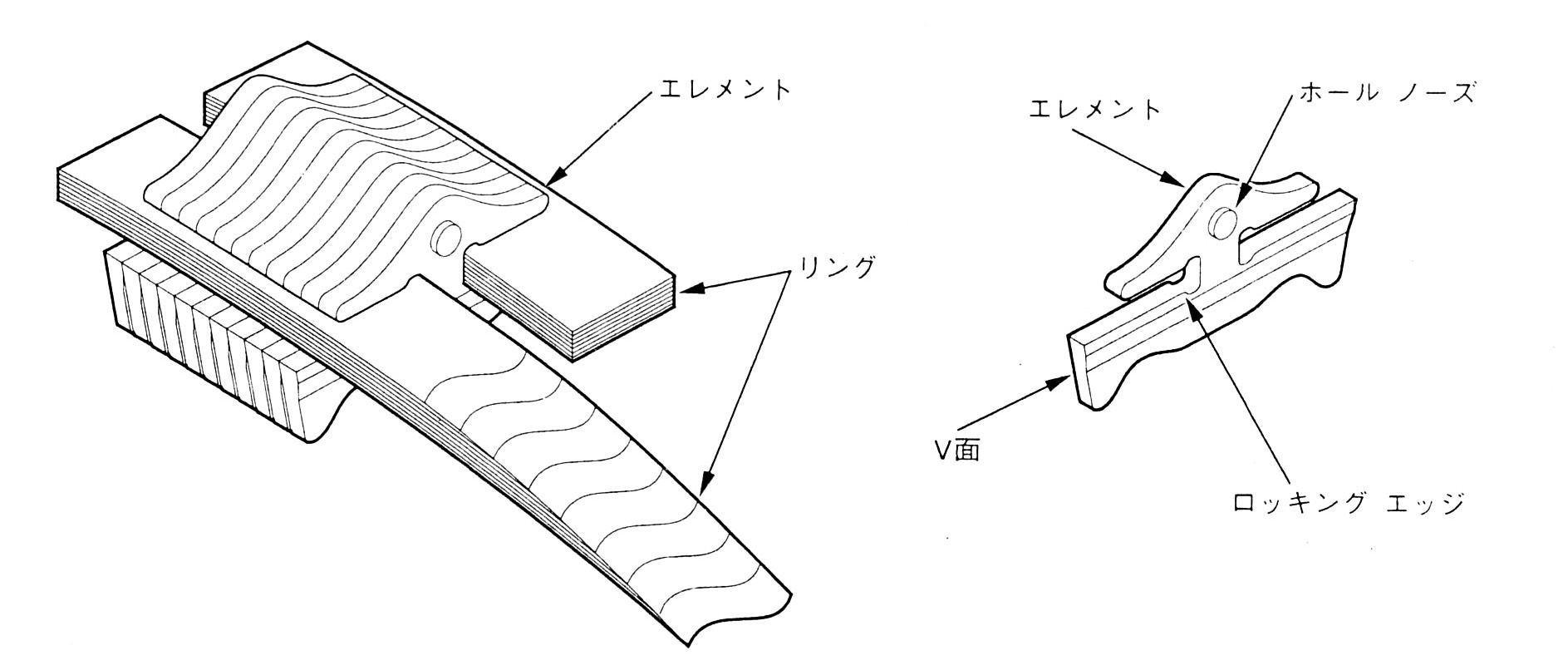

金属ベルトはしなやかに折れ曲がりながら、縦方向への高い剛性が要求され、さらにプーリーによって締め付けられる側面の強度も要求される。このため、図のように複数の金属ベルトを2列に配置し、その間にエレメントといわれるコマを挿入している。ベルトの長さにもよるが、コマの数は約400個。全周に隙間なく埋められている。力を伝えるのはエレメントの両側面。油圧で作動するプーリーによって強い力で挟み込まれている。

この方式の他、何列にも組み合わされたチェーンを用い、引く力で動力を伝達する方式もスバル、アウディなど一部のクルマに採用されている。

CVTベルトの構造。数枚の金属ベルトを重ね合わせた2列のリングの間にエレメントという金属のコマが挿入されている。CVTの大きさにもよるがコマの数は約400個。エレメントのV面がプーリーによって抑えつけられる。力の伝達は引くのではなく、押すのが特徴だ。

ATとCVTの変速制御の違い

アクセルペダルに連動したプラネタリーギヤ式。効率のいい回転数を選択するCVT。

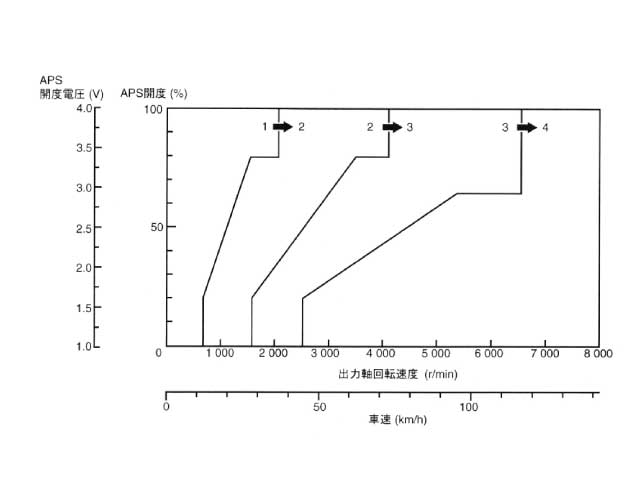

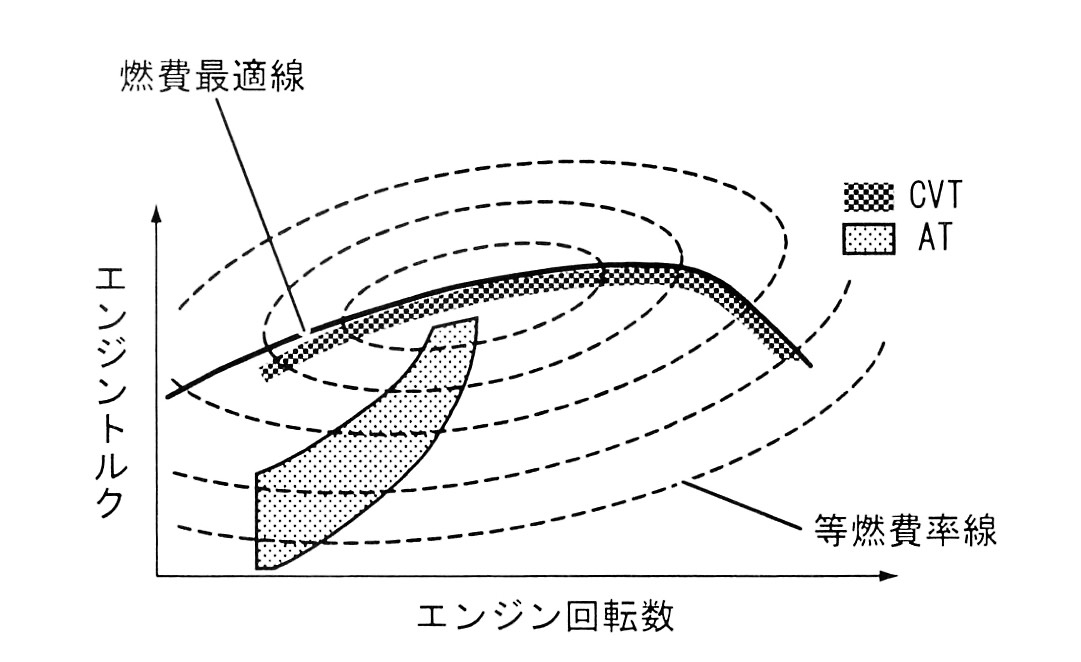

プラネタリーギヤ式ATとCVTでは変速制御という概念でも大きく異なっている。プラネタリーギヤ式ATは右の図に示したように各ギヤによって変速パターンが決められ、車速、スロットル開度、エンジン回転を基本として、パターンに沿った変速制御が行われる。パターンをドライバーが理解していればオートマチックトランスミッションといえども、スロットル開度を調整することで、ドライバーが変速制御に積極的に関わることも可能だ。

CVTの変速概念は、まずエンジン回転ありきとなる。制御コンピューターには車速とスロットル開度からエンジン回転が目標値となるように各ポジションのデータがインプットされており、あらゆる走行域で想定エンジン回転を保つようになっている。

たとえば加速時には強いトルクを発生する回転域に、登坂時は充分なトルクを発生しながら燃費効率のよい回転域に、巡航時には走行抵抗と釣り合う最低限の回転域にというような制御が行われる。

このためスロットル開度とエンジン回転は比例しない。ドライバーの意思と関係なく、エンジンは効率のよい部分で運転されるからだ。通常の運転では違和感は少ないが、急加速をしたり、勾配に変動が表れると、CVT特有の制御の特徴が感じられる。

エンジンの効率のよい部分を活用できるのがCVTの利点だが、このような特性を嫌うドライバーもいる。マニュアルトランスミッション比率の多いヨーロッパでは当然CVT比率は低く、オートマチックトランスミッションでも、よりマニュアルに近いツインクラッチ方式の採用例が多い。

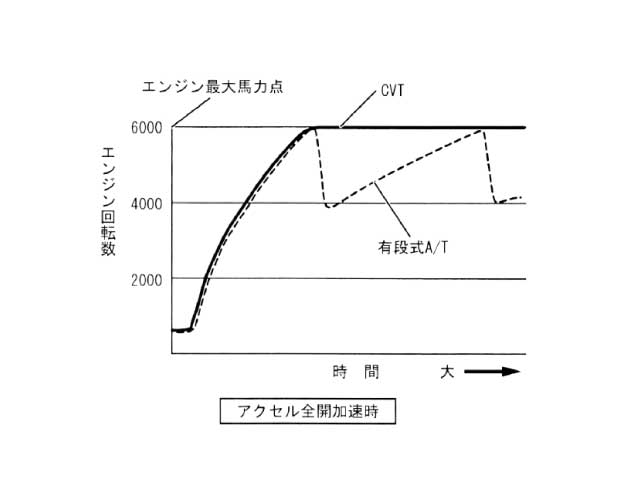

全開加速時のATとCVTの変速比較。ATは回転の変動が現れるが、CVTは最大馬力点の回転を維持できるという特徴がある。

全開加速時のATとCVTの変速比較。ATは回転の変動が現れるが、CVTは最大馬力点の回転を維持できるという特徴がある。

CVTの大きな特徴はエンジン回転を効率の高い領域にとどめておけることだ。しかしアクセル開度とエンジン回転が一致しないという不自然な感じも表れる。

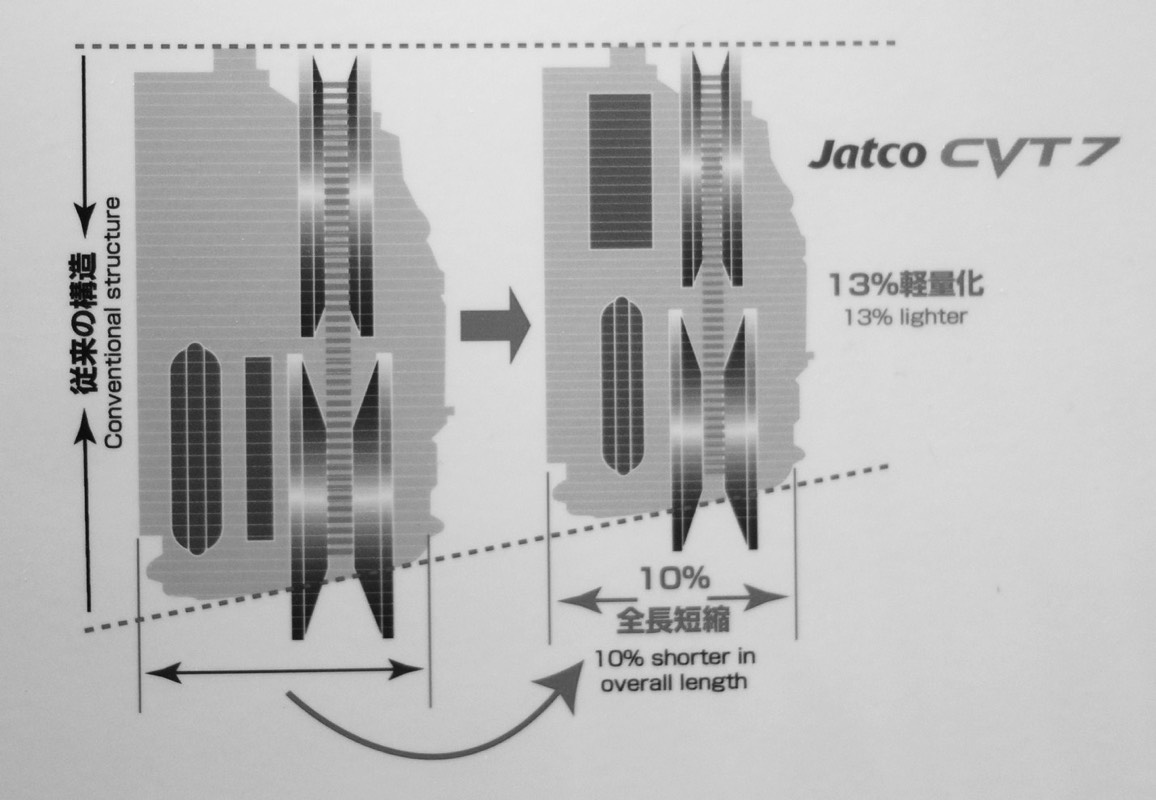

CVTの大きな特徴はエンジン回転を効率の高い領域にとどめておけることだ。しかしアクセル開度とエンジン回転が一致しないという不自然な感じも表れる。 従来はプライマリープーリーの手前に後退用のギヤが挿入されていたが、それを廃止し、セカンダリープーリーの後に後退用を兼ねた副変速機が挿入されている。これによって変速比幅が向上した。

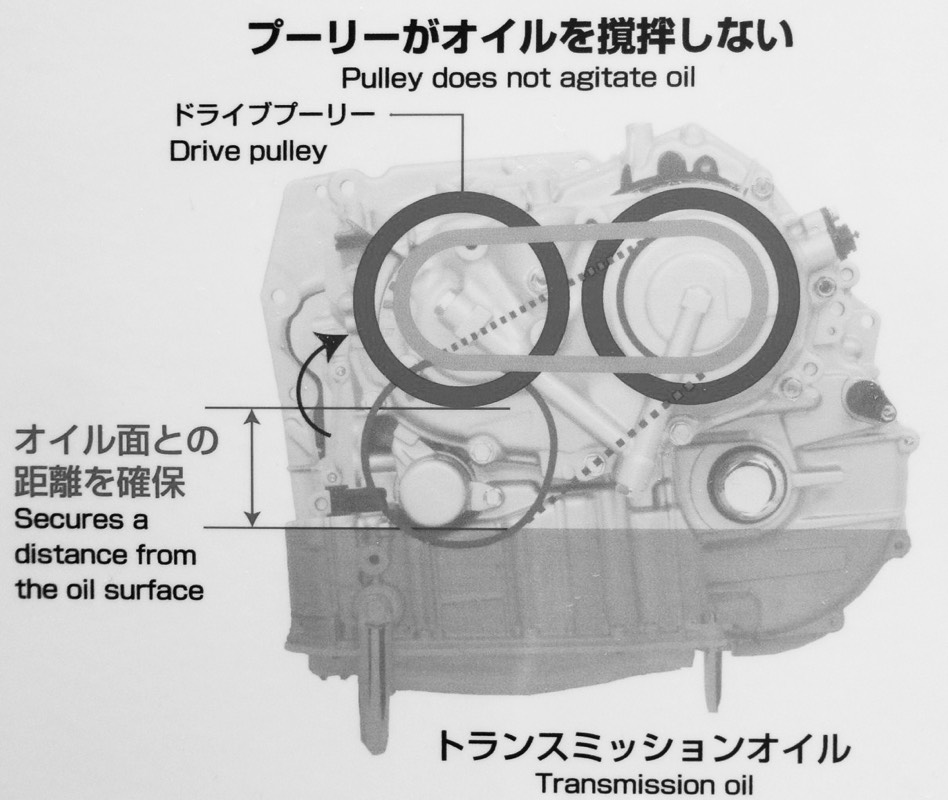

従来はプライマリープーリーの手前に後退用のギヤが挿入されていたが、それを廃止し、セカンダリープーリーの後に後退用を兼ねた副変速機が挿入されている。これによって変速比幅が向上した。 副変速機を入れることでプーリーの径が小さくなった。これによってプーリーがフルードを攪拌することがなくなり、効率が向上する。

副変速機を入れることでプーリーの径が小さくなった。これによってプーリーがフルードを攪拌することがなくなり、効率が向上する。 金属ベルトを用いるCVTは長い間二つのプーリーと後退切り替え用のギヤで構成されていたが、2009年、ジャトコは副変速機を挿入した新世代のCVTを開発し、スズキ車と日産車に採用された。後退用切り替えギヤはプライマリープーリーの上流に置かれるのが規定のレイアウトだが、新しいCVTは後退用ギヤを兼ねた副変速機をセカンダリープーリーの下流に設置している。

これにより変速比幅が広がり、発進時はより低いギヤ比が使えるようになって力強い加速が得られ、高速巡航時には従来より高いギヤ比が使え、燃費が向上する。

もう一つの特徴はプーリーの径が小さくなったことだ。これによってフルードパン内のフルードを攪拌することがなくなり、この部分でも効率が向上し、燃費に良い影響を与えている。