故障・修理

更新日:2019.06.25 / 掲載日:2019.06.25

SOHCとDOHCの違いとは

4ストローク内燃機関にとってバルブ機構は必須のメカニズムだ。それの開閉によって4つの行程が成り立っているからだ。初期にはサイドバルブが採用され、OHV、SOHC、DOHCへと進化してきた。

ここでは、SOHCとDOHCにはどのような違いがあるのかについて解説します。SOHCとDOHCの1本のカムシャフトか2本のカムシャフトか…… SOHCとDOHCのメカニズムと、その特性は?違いとは

SOHC

SOHC一本のカムシャフトで吸気バルブと排気バルブを駆動するのがSOHC。バルブの数、配置にかかわらず、駆動にはロッカーアームを介するレイアウトが必要となる。1960年代には高性能エンジンのためのメカニズムだったが、現在は少数派となっている。

DOHC

DOHC一つのシリンダーブロック当たりカムシャフトを2本持つのがDOHC。吸気バルブ、排気バルブをそれぞれ専用のカムシャフトで駆動する。レーシングカーのために考案されたものだが、今では軽自動車にも採用され、バルブ駆動の主要レイアウトとなっている。

吸気、圧縮、燃焼、排気という4ストロークの内燃機関にとって、開閉バルブは必須のメカニズムだ。吸気行程では吸気バルブを開き、排気バルブを閉じる。圧縮と燃焼行程ではすべてのバルブを閉じる。排気行程では排気バルブのみを開く。

ゴットリープ・ダイムラーが開発した初期のガソリンエンジンは、吸気バルブは自動吸入式、排気バルブはカムによるプッシュロッド式で、エンジブロックサイドに設置された。

バルブシステムはこれをルーツとして吸排サイドバルブへと発展し、さらにOHVへと進化する。サイドバルブでは吸気が下方から入るのに対し、OHVでは燃焼室の上方から入る。これによって、吸入効率が向上するだけでなく、燃焼室の形状も燃焼しやすいように洗練されていった。

時代の先端にあったOHVもSOHCの登場によって過去のものになっていく。長く、重いプッシュロッドを省くことによって伝達ロスが大幅に減り、高回転にも耐えられるようになった。1960年代はOHVとSOHCエンジンが混在したが、1970年代に入るとOHVは淘汰されていった。そのSOHCエンジンもDOHCの普及によって、今では一部の車両にしか搭載されていない。

SOHCとDOHCのカムシャフトの違い

SOHC

SOHC一本のカムシャフトに各気筒当たりのカムを付け、ロッカーアームを介してバルブを駆動する。図は1気筒当たり2バルブのターンフロー型エンジンのもの。

DOHC

DOHC吸気バルブ駆動用と排気バルブ駆動用の2本のカムシャフトを備えたDOHC。図はクロスフローで、1気筒当たり4バルブを用いたもの。多くのエンジンがこのレイアウトを採用している。

SOHCはシングル・オーバーヘッド・カムシャフトの頭文字を取ったもの。対してDOHCのDはダブルを表す。DOHCが普及していなかった1970年代はSOHCではなく、OHCと表記する例が多かった。その名が表すように、SOHCはカムシャフトが1本、DOHCは2本備えている。

カムシャフト1本で吸気バルブと排気バルブを駆動するには工夫が必要だ。古い時代のターンフロー型エンジンではカムシャフトに多数のカムを設け、直接バルブリフターを押すことができたが、クロスフロー型ではバルブはV字形の配置となる。そのために取られた手法がシーソー型のロッカーアームだ。またターンフロー型でも、エンジン全高を抑えるためにロッカーアームを採用した例もある。

初期のSOHCはカムシャフトの駆動にギヤが用いられたが、チェーン駆動へと進化し、さらにコグドベルトが用いられるようになった。

DOHCは吸気と排気バルブ駆動用にそれぞれ専用のカムシャフトを設けたものだ。そのレイアウト上、バルブ配置はV字形となり、必然的にクロスフローレイアウトとなる。というより、吸・排気効率に優れたこのレイアウトを採るためにDOHCが考案されたといってもいい。

初期のエンジンのバルブはヘッドのサイドにあった。そして図のようなOHV(オーバーヘッドバルブ)へと進化する。

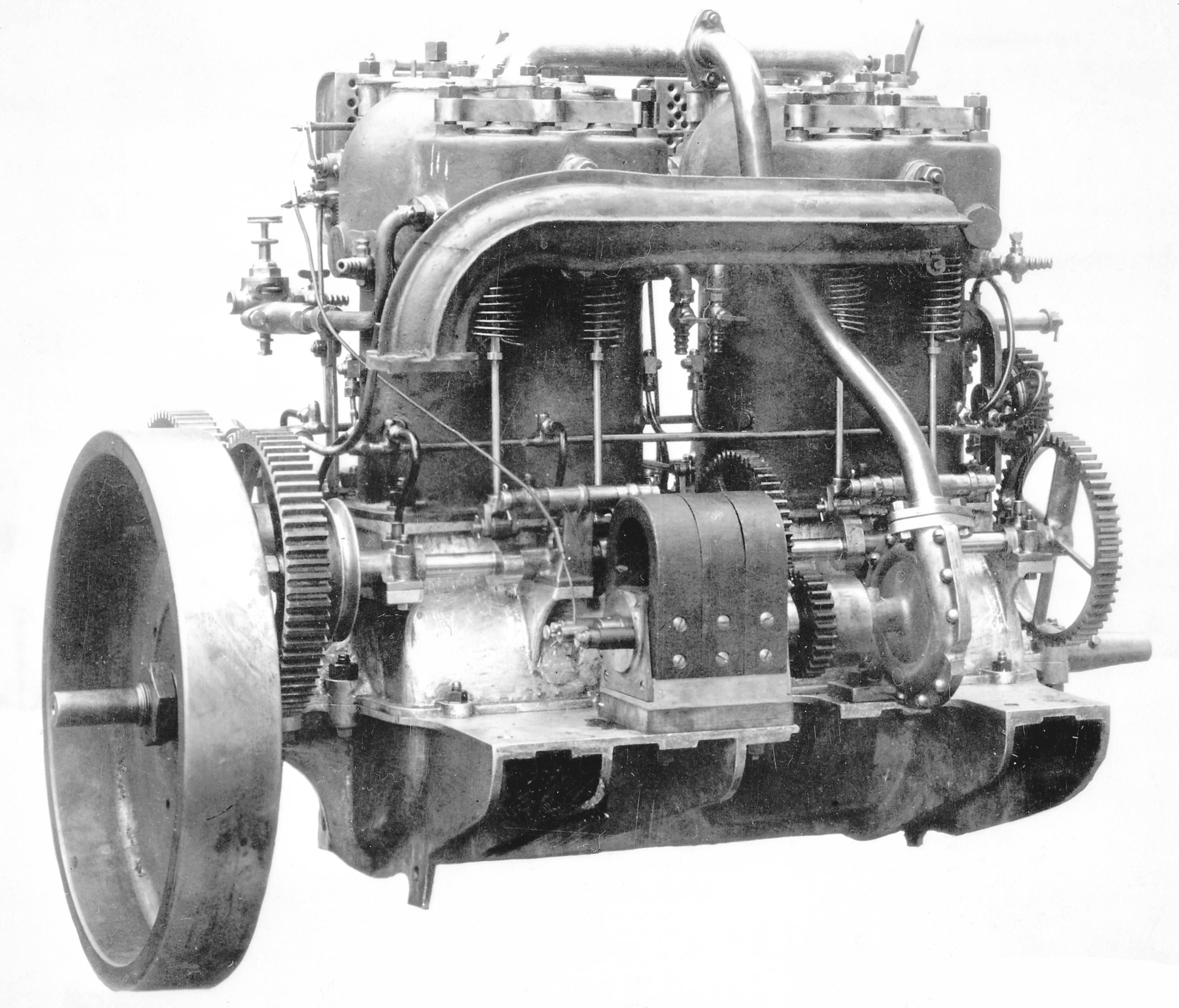

初期のエンジンのバルブはヘッドのサイドにあった。そして図のようなOHV(オーバーヘッドバルブ)へと進化する。 1900年代のメルセデスのサイドバルブエンジン。プッシュロッドがシリンダーブロックの外に配置されている。

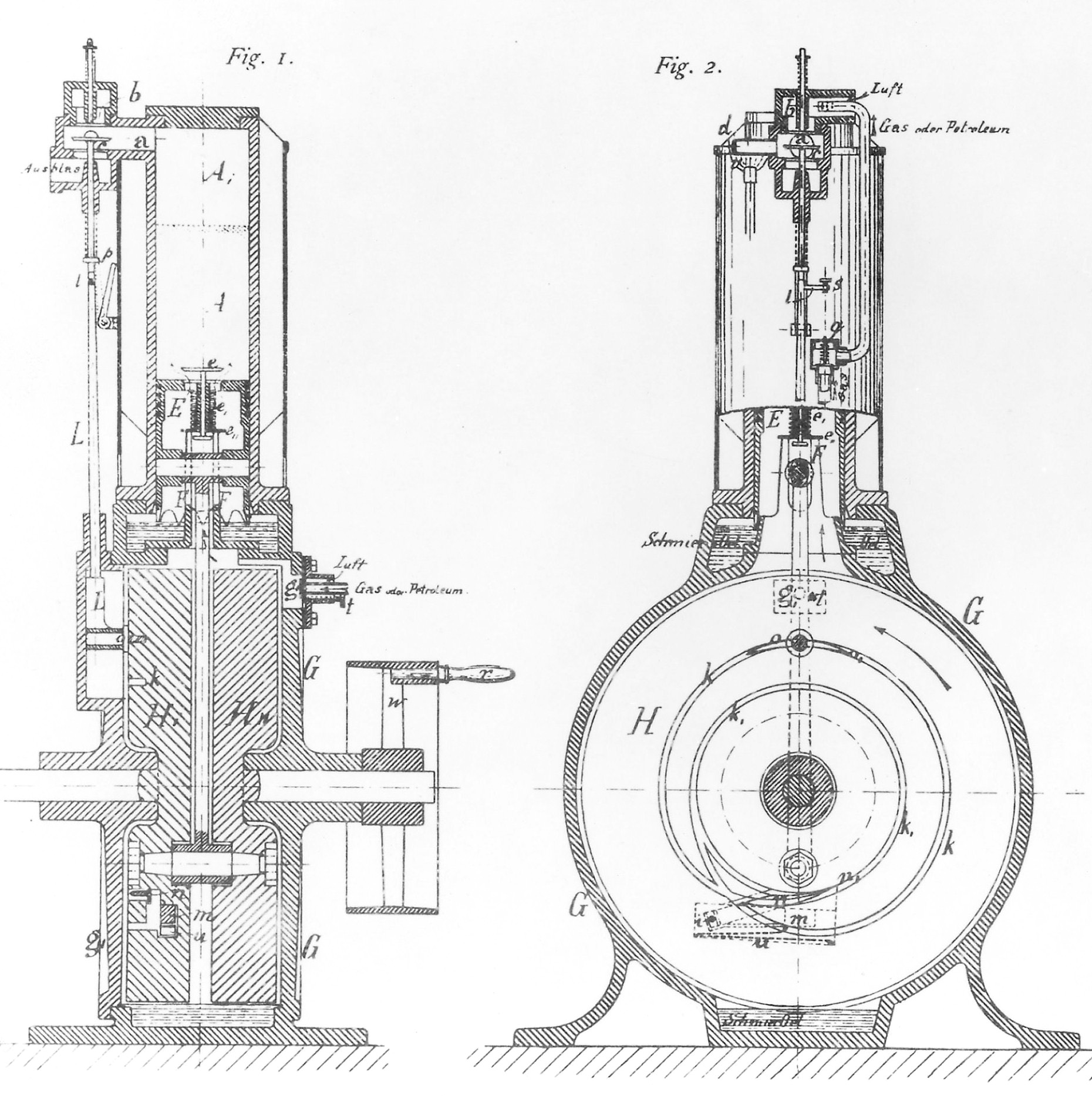

1900年代のメルセデスのサイドバルブエンジン。プッシュロッドがシリンダーブロックの外に配置されている。 ゴットリープ・ダイムラーが最初に特許を取った内燃機関の構造図。排気バルブはシリンダー横に下向きに付けられていた。

ゴットリープ・ダイムラーが最初に特許を取った内燃機関の構造図。排気バルブはシリンダー横に下向きに付けられていた。カムシャフトをエンジンの上部に置くという概念のなかったエンジン開発初期のバルブレイアウトはサイドバルブだった。上向きに付けたバルブを下からプッシュロッドで突き上げて開閉した。次に現れたのがOHV。バルブのみをヘッド上部に設置し、長いプッシュロッドで駆動した。そして1960年代から普及したのがカムシャフトまでもヘッドに配置したSOHC。この時代はDOHCはまだまだ特殊なエンジンだけのためのメカニズムだった。

SOHCとDOHCにおける慣性質量とロッカーアームの違い

高回転まで回るエンジンは慣性質量が少ないほうがいい。DOHCはその点で有利。

シーソー型のロッカーアームを介してバルブを駆動するため、動力伝達という点ではロスが表れる。また質量のある物体は高回転には不利となる。

シーソー型のロッカーアームを介してバルブを駆動するため、動力伝達という点ではロスが表れる。また質量のある物体は高回転には不利となる。 DOHCは直接バルブを駆動するため、動力伝達という点で有利だ。ロッカーアーム式も増えているが、SOHCに比べるときわめてコンパクトなため、不の要素は少ない。

DOHCは直接バルブを駆動するため、動力伝達という点で有利だ。ロッカーアーム式も増えているが、SOHCに比べるときわめてコンパクトなため、不の要素は少ない。 クルマの動力は振動が少なく、騒音も低いほうがいい。エンジン開発の歴史はパワーアップだけでなく、このような快適性の向上にも多くの時間と経費が費やされてきた。振動を少なく、騒音を低くするためには稼働部分の部品の精度を上げることももちろんだが、稼働パーツの点数を減らすことによっても大きな効果が表れる。

OHVエンジンではカムシャフトがシリンダーブロックの側面や下部にあり、そこから長いプッシュロッドでロッカーアームを駆動した。このため、パーツとパーツの接点が多く、騒音発生の原因となった。

SOHCとなってプッシュロッドから解放されたとはいえ、まだ質量のあるロッカーアームを駆動する必要があり、騒音の問題は残ったし、高回転域での伝達ロスは避けられなかった。

それに対しDOHCは、直打式ではロッカーアームとも質量のあるプッシュロッドとも無縁で、精密な伝達によって高回転まで回すことができるようになった。

ロッカーアームを用いるDOHCも多くなったが、DOHC用のそれはきわめてコンパクトで、質量を問題にする必要はなく、さらにバルブラッシュアジャスターが組み込まれ、騒音とも無縁となっている。

1960年代プリンス自動車がリード

1962年に2代目となったプリンス・グロリアに翌年、直列6気筒エンジンを搭載したスーパー6が追加された。このクルマが国産初の直列6気筒エンジン搭載車となり、そのエンジンにはこれも国産初のSOHCが採用され、さらに国産エンジン初の100馬力超えを実現した。発売された年の広告には「すべてがスムーズ」「国産で初めて100馬力突破」「ベンツやジャガーなど、技術を誇る車のみが備えたOHCを採用!」などのコピーが躍った。1967年にはスカイラインにもSOHCが採用された。

国産車で最初に直列6気筒を採用したグロリア。そのエンジンには、これも国産初のSOHC機構が組み込まれた。

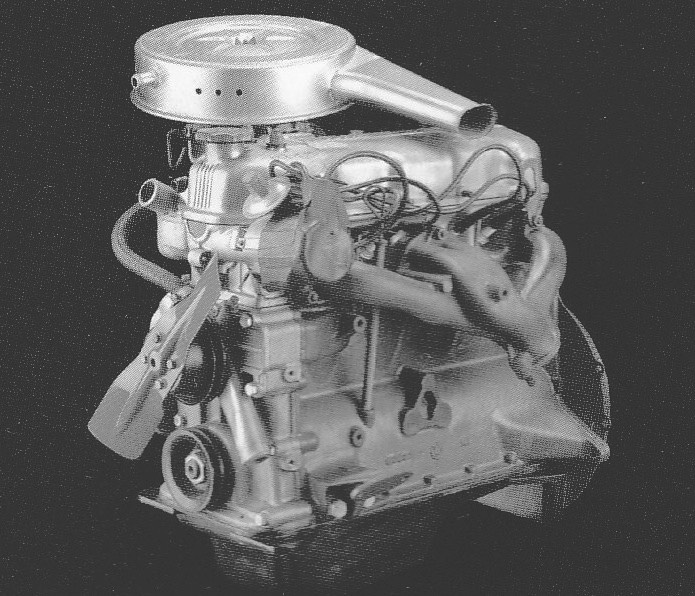

国産車で最初に直列6気筒を採用したグロリア。そのエンジンには、これも国産初のSOHC機構が組み込まれた。 OHC直列4気筒エンジンの先駆けとなったスカイライン。搭載されたのは1482ccのG15型で、最高出力88ps/6000rpm、最大トルク12.2Kgm/4000rpm。

OHC直列4気筒エンジンの先駆けとなったスカイライン。搭載されたのは1482ccのG15型で、最高出力88ps/6000rpm、最大トルク12.2Kgm/4000rpm。SOHCとDOHCのバルブ数の違い

SOHC

SOHC以前のSOHCは1気筒あたり2バルブだったが、現在は4バルブ。そのために一本のカムシャフトに多くのカムを付け、複雑なロッカーアームを使用する必要がある。

DOHC

DOHCカムシャフトは吸気バルブ用と排気バルブ用に分かれているため、バルブ数が多くなっても、レイアウト上、窮屈になることはない。図はホンダVTECのもの。

エンジンの出力を上げるには、たくさんの空気を吸い込む必要がある。そのため、高性能エンジンはいかに面積の広いバルブを組み込むかということに腐心してきた。しかしSOHCのターンフローでは直列にバルブを配置するため、大きなバルブを組み込むにはスペースの制限があり、複数のバルブを組み込むのも大変だった。

そこで考案されたのがクロスフローの半球形燃焼室。この形状だと大きなバルブを向かい合わせに配置することができた。DOHCエンジンの高性能の理由の一端がここにあった。半球形燃焼室はその後ペントルーフ型へと進化し、1気筒当たり4つのバルブを持つのが当たり前となっている。

これらのマルチバルブもDOHCならではものだが、SOHCでも例外はある。トヨタでは1980年代にウエッジ形燃焼室のターンフロー型SOHCエンジンに、主吸気弁の他に副吸気弁を組み込んだエンジンを実用化したこともあり、ホンダ、三菱ではSOHCながら、複雑なロッカーアームによって、クロスフローレイアウトを採り、1気筒当たり4バルブを採用したエンジンをラインナップに加えている。

しかし時代はDOHCで、SOHCは過去のものになりつつある。

SOHCとDOHCの可変システムへの対応の違い

DOHCは可変システムを組み込みやすい。SOHCは複雑な工夫で対応。

SOHC

SOHCSOHCの場合、可変バルブリフトは組み込めるが、可変バルブタイミングは組み込みにくい。しかしホンダのVTECや三菱のMIVECのように複雑な制御で可能にしている例もある。

DOHC

DOHCDOHCは吸気と排気に分かれているため、吸気側だけの可変バルブタイミングや、ノンスロットリングを組み込みやすい。最近は排気側にも可変システムが組み込まれるようになった。

可変バルブタイミングシステムは現代のエンジンにとって必須のメカニズムになっている。考案された当初は低・中速域のトルクを上げ、さらに高回転でも出力を上げるという、もっぱらドライバビリティの向上、出力の向上を狙ったものだったが、タイミングの可変によって、排ガス浄化が図られ、さらに燃費にも大きな影響を及ぼすようなシステムへと進化している。

可変には吸気側のみを制御するものと排気側も行うものの2種あるが、いずれもカムシャフトを油圧、あるいはモーターによって回転させて、タイミングをずらす仕組みだ。

カムシャフトが1本のSOHCでは、吸気タイミングを可変させると、それに同期して排気タイミングまでもずれてしまうという弊害が表れる。

しかし、カムシャフトが吸気と排気に分かれているDOHCでは、それぞれを最適なタイミングに制御することができる。

しかしまたも、ここでホンダと三菱が登場する。ホンダでは得意のVTEC機構を駆使し、SOHCながら複数段の可変バルブタイミングリフトを実用化し、三菱でもMIVECとネーミングして可変バルブタイミングリフトを一部のエンジンに採り入れている。