故障・修理

更新日:2019.06.25 / 掲載日:2019.06.25

前輪駆動と後輪駆動の違いとは

世界初の4輪自動車も3輪自動車も後輪を駆動したFR。前輪で舵を取る必要があり、必然的なレイアウトだった。その後、操舵できるドライブジョイントが開発され、前輪駆動車が登場した。

FF(前輪駆動)

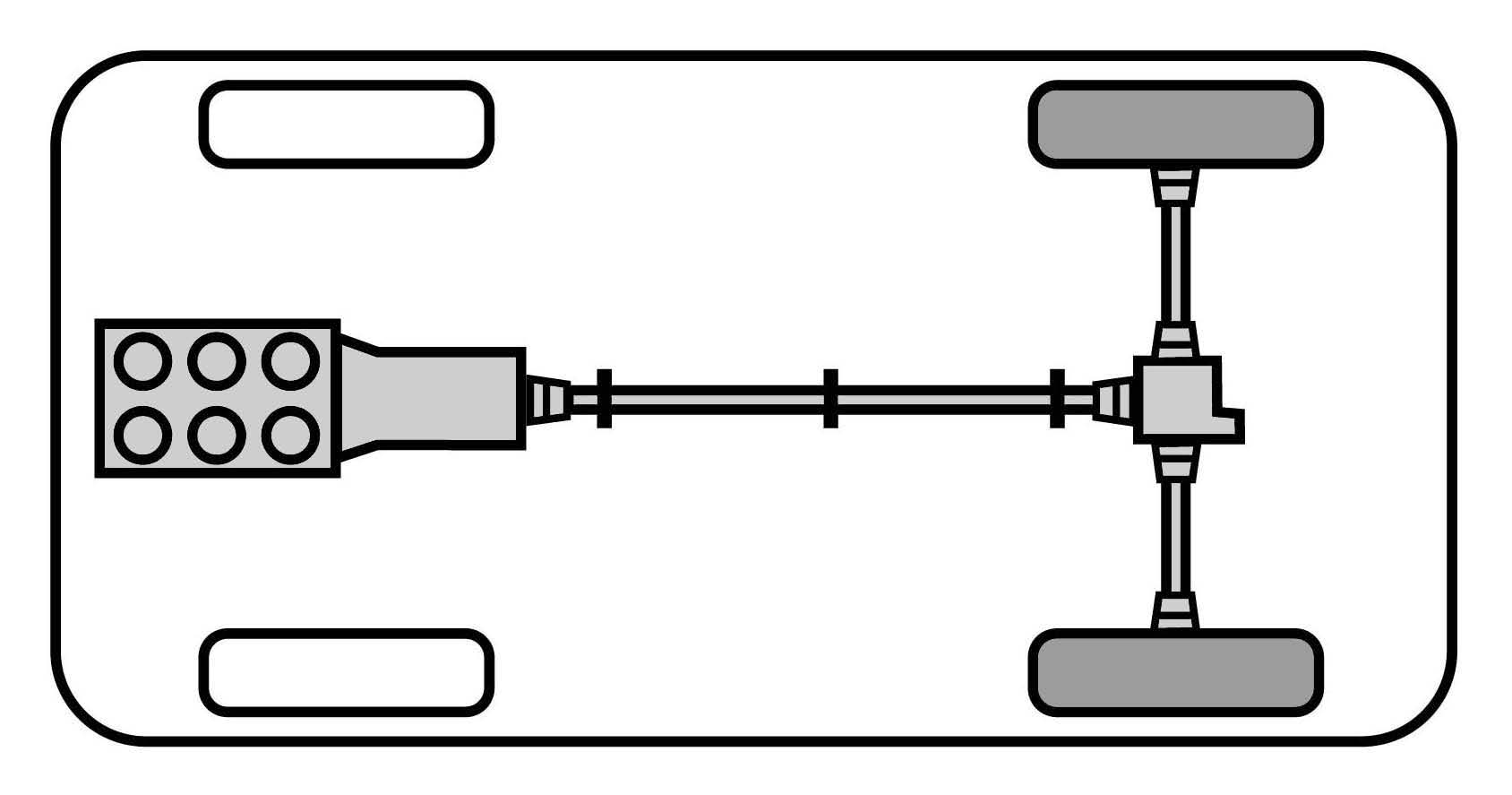

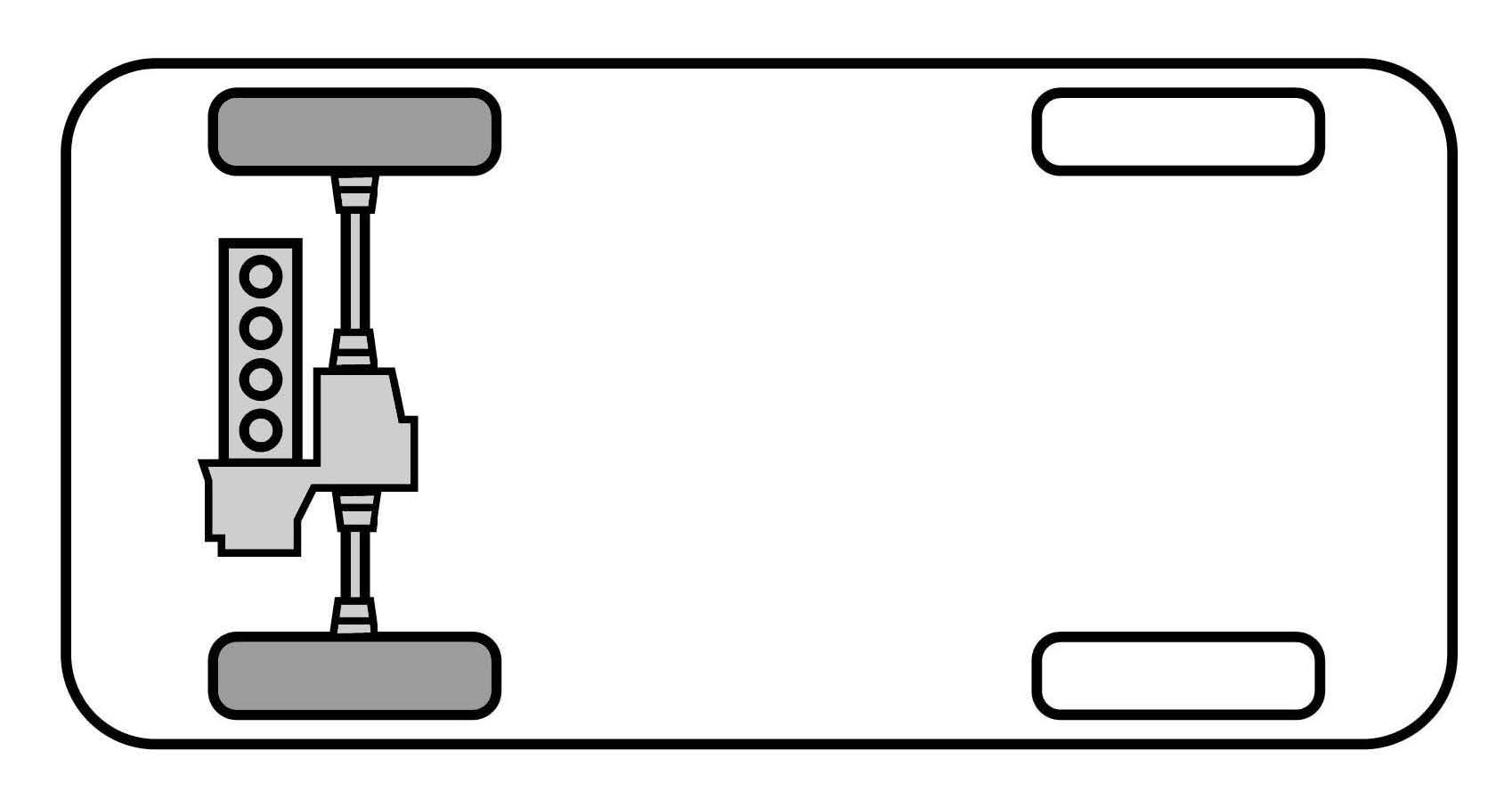

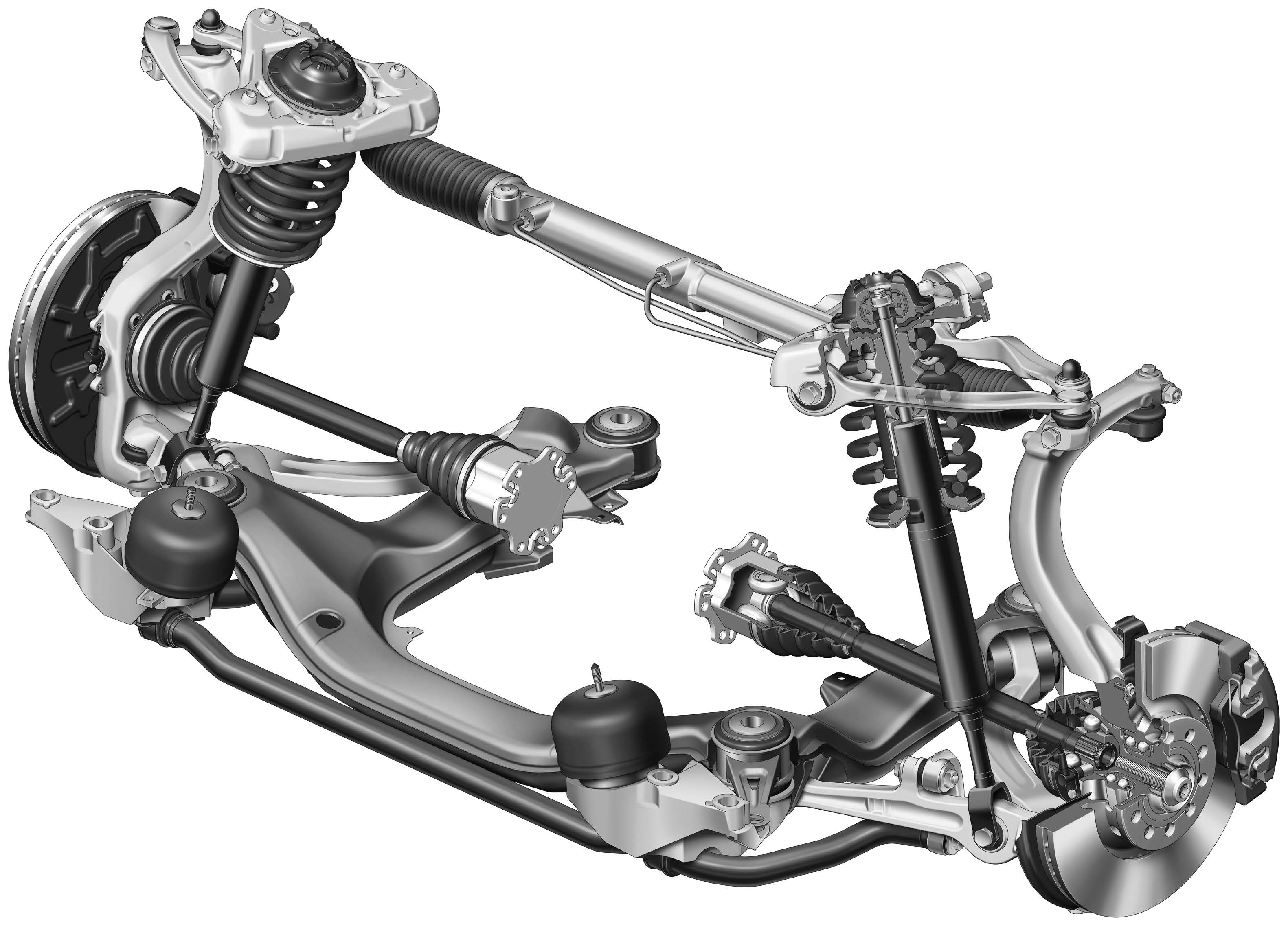

FF(前輪駆動)フロントにエンジンを搭載し、前輪を駆動するのがFF。1970年代までは少数派だったが、スペースユーティリティに優れることから、コンパクトカーへの採用が拡大した。今では駆動方式の主流となっている。リヤサスペンションは追従するだけなので、シンプルなレイアウトですむ。

FR(後輪駆動)

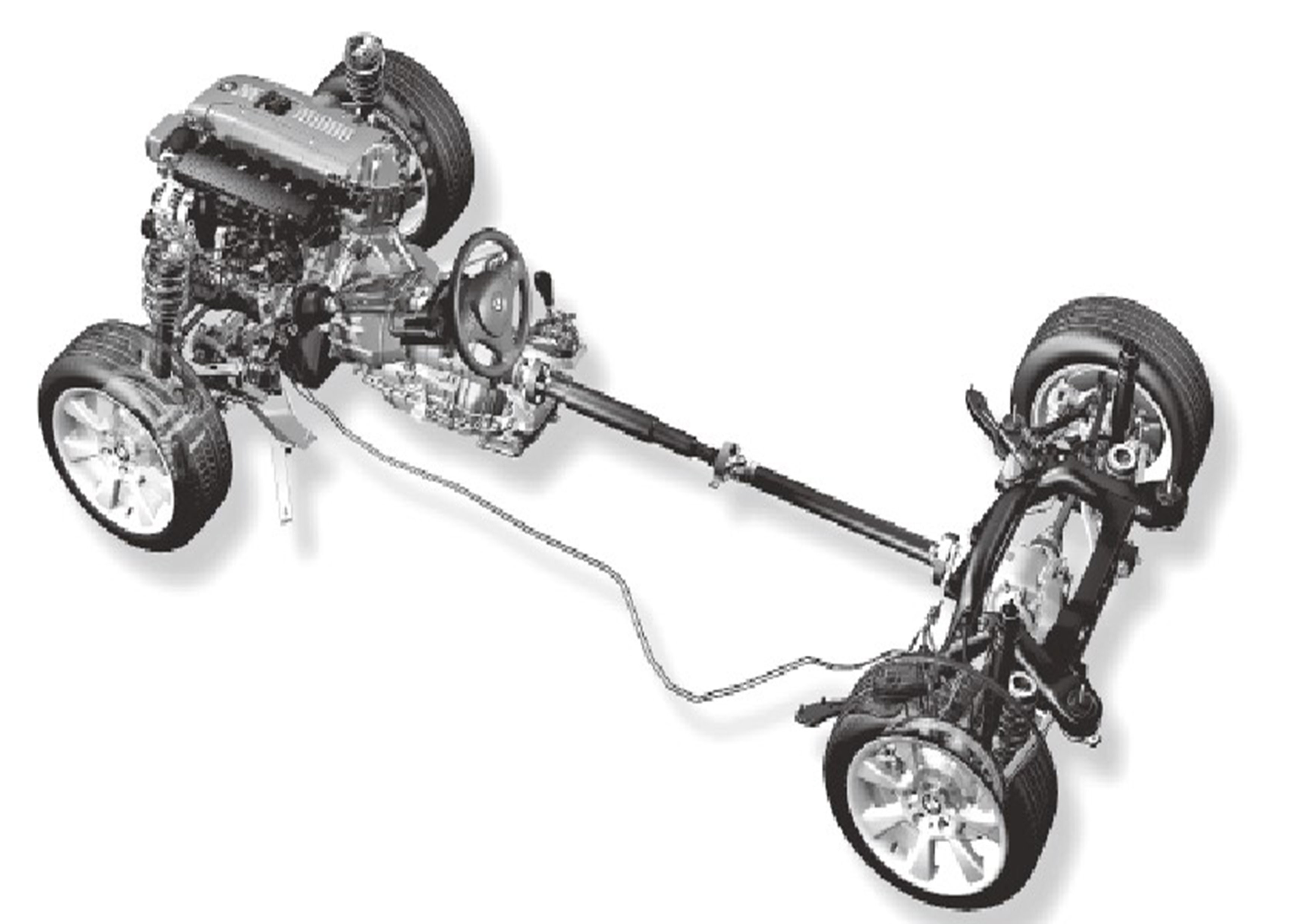

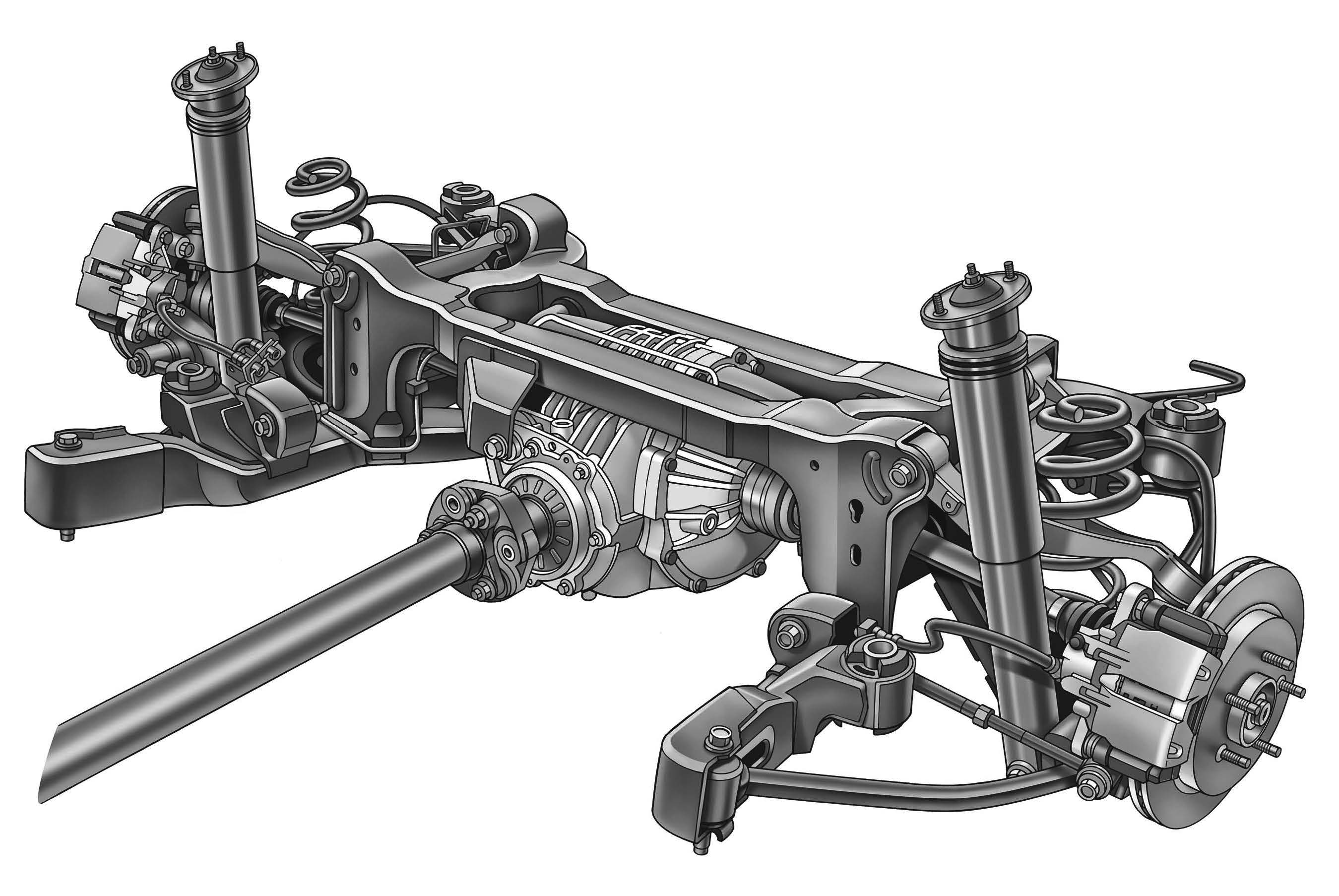

FR(後輪駆動)エンジンとトランスミッションをフロントに配し、そこからプロペラシャフトを後部に伸ばし、ディファレンシャルを介して後輪を駆動するのがFR。かつては駆動方式の主流だったが、今ではBMW、メルセデスなどの一部のクルマや大型車、スポーツカーが採用する限られた方式になってしまった。

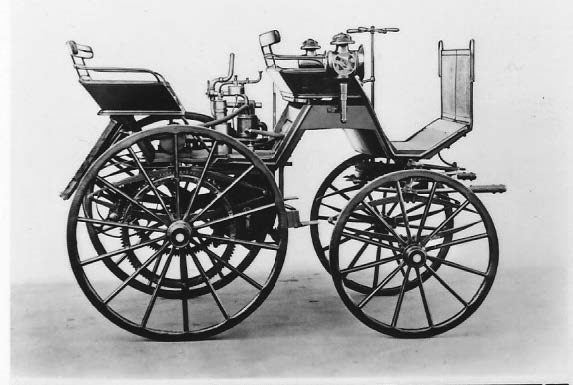

自動車はエンジンの出力をタイヤの回転する力に変え、前進や後退をする。ベンツやダイムラーが開発した初期の自動車はエンジンを車体のほぼ中央に設置し、チェーンやギヤにより大きな後輪に駆動力を伝えた。よって、自動車の誕生時の駆動方式は後輪駆動だ。ダイムラーの車体は馬車のボディを改造したもの。馬車は後ろから押すのではなく、前から引く。馬車から発展したというのに、何故後輪駆動だったのか。理由は方向を変えるための舵にあった。転舵のために前輪を左右に動かすと、駆動力を伝えることができなかったからだ。

駆動方式はこのようにして後輪駆動を唯一の形式として発展してきたが、前輪駆動の開発によって、二つの選択肢を持つことになった。前輪駆動は転舵と駆動を同じタイヤが受け持つ。そのために、タイヤの向きがどうあろうと、確実に駆動力を伝えることのできるドライブシャフトが必要になる。これの進化によって前輪駆動は今のような隆盛を迎えられたといえる。

前輪駆動と後輪駆動と、おおざっぱに分類したが、後輪駆動にはフロントエンジン、リヤエンジン、ミッドシップがあり、前輪駆動をベースとした4WD、後輪駆動をベースにした4WDもある。このうち、エンジンをフロントに搭載するものを、日本ではFR(フロントエンジン・リヤドライブ)と呼ぶようになった。

前輪駆動と後輪駆動の違い1.引くのか押すのか

FFは前輪でボディを引っ張り、FRは後輪でボディを押す。

多くのFFはエンジンを横に置き、トランスミッションの後端に設けられたデフから左右にドライブシャフトを伸ばし、タイヤを駆動する。スペース効率に優れたレイアウで、軽自動車から中型車まで、現在の駆動方式の主流となっている。

エンジンを縦に置き、トランスミッション、プロペラシャフト、デフを介して後輪を駆動する。かつては直列6気筒が主流だったが、現在はV6がそれにとって代わっている。ポルシェのように、エンジンをミッドシップに置き、後輪を駆動する方式もある。

あるものを前に進めたり、後退させるにはどんなやり方でもかまわないのだが、人類はそれをするのに二つの方法を用いてきた。荷車は人の手によって前から引かれ、馬車は馬によって前から引かれる。世界初の自動車といわれるキュニョーの蒸気自動車も前から引いた。しかし荷車にも後ろから押すものもあるし、最初のガソリンエンジン搭載車も後ろから押した。「自動車」は二つの方式でスタートしたわけだが、今でもクルマにはFFとFRがある。FFはフロントエンジン・フロントドライブの頭文字をとったもの、FRはフロントエンジン・リヤドライブを表す。

図に示したように、現在、FFの多くは直列4気筒エンジンやV型6気筒エンジンをフロントに横に搭載し、トランスミッション、デフを介して、ドライブシャフトを左右に伸ばし、前輪を駆動する。後輪はブレーキ、接地のみを受け持つだけだから、余裕が生まれ、シンプルな形式のサスペンションが用いられる。

FRはエンジンを縦に搭載し、トランスミッションを直列に接続し、そこからプロペラシャフトを後部に伸ばし、ディファレンシャルを介して、左右の後輪を駆動する。前輪は操舵のみ、後輪は駆動のみと、クルマを走らせる二つの要素を分担するため、様々な利点があり、それにこだわってFRを主力に据えるBMWやメルセデスのようなメーカーもある。

乗員スペース確保のためにエンジンは前に置かれるようになった

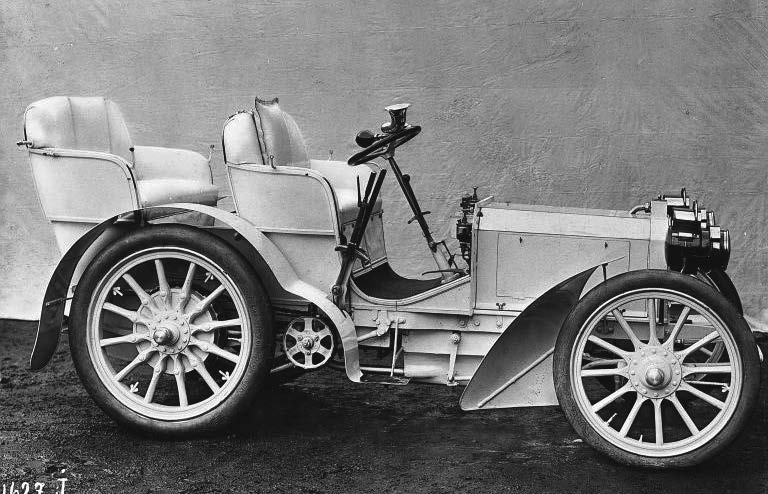

ゴットリープ・ダイムラーが開発した世界初の4輪自動車は、エンジンを座席の下部に置き、後輪を駆動した。フロントエンジンではなく、ミッドシップに分類できるのだろうか?

ゴットリープ・ダイムラーが開発した世界初の4輪自動車は、エンジンを座席の下部に置き、後輪を駆動した。フロントエンジンではなく、ミッドシップに分類できるのだろうか? 乗員のスペースを確保するためにエンジンは前に置かれ、後輪を駆動するようになった。写真は本格的FRの元祖ともいえる1901年に登場した「メルセデス35ps」。

乗員のスペースを確保するためにエンジンは前に置かれ、後輪を駆動するようになった。写真は本格的FRの元祖ともいえる1901年に登場した「メルセデス35ps」。

ベンツが開発したガソリンエンジン車は、自転車のフロントフォークのような転舵機能を持った3輪車、ダイムラーのそれは馬車の車体を改造した4輪車で、いずれも後輪を駆動した。エンジンは車体のほぼ中央の特等席に搭載されたため、乗員のためのスペースはごく限られたものだった。自動車が進化するにつれ、乗員スペースの拡大も図られた。そのために採られたのがエンジンをフロントに置き、プロペラシャフトで後輪を駆動するというFR方式だった。この方式を最初に採り入れたのはメルセデス。1900年にPDバーゲンを開発し、その翌年に「35ps」を開発し、今に繋がるFRのレイアウトを確立した。

前輪駆動と後輪駆動の違い2.シャフト

転舵できるドライブシャフトの開発によってFFは実用化の時代を迎えた。

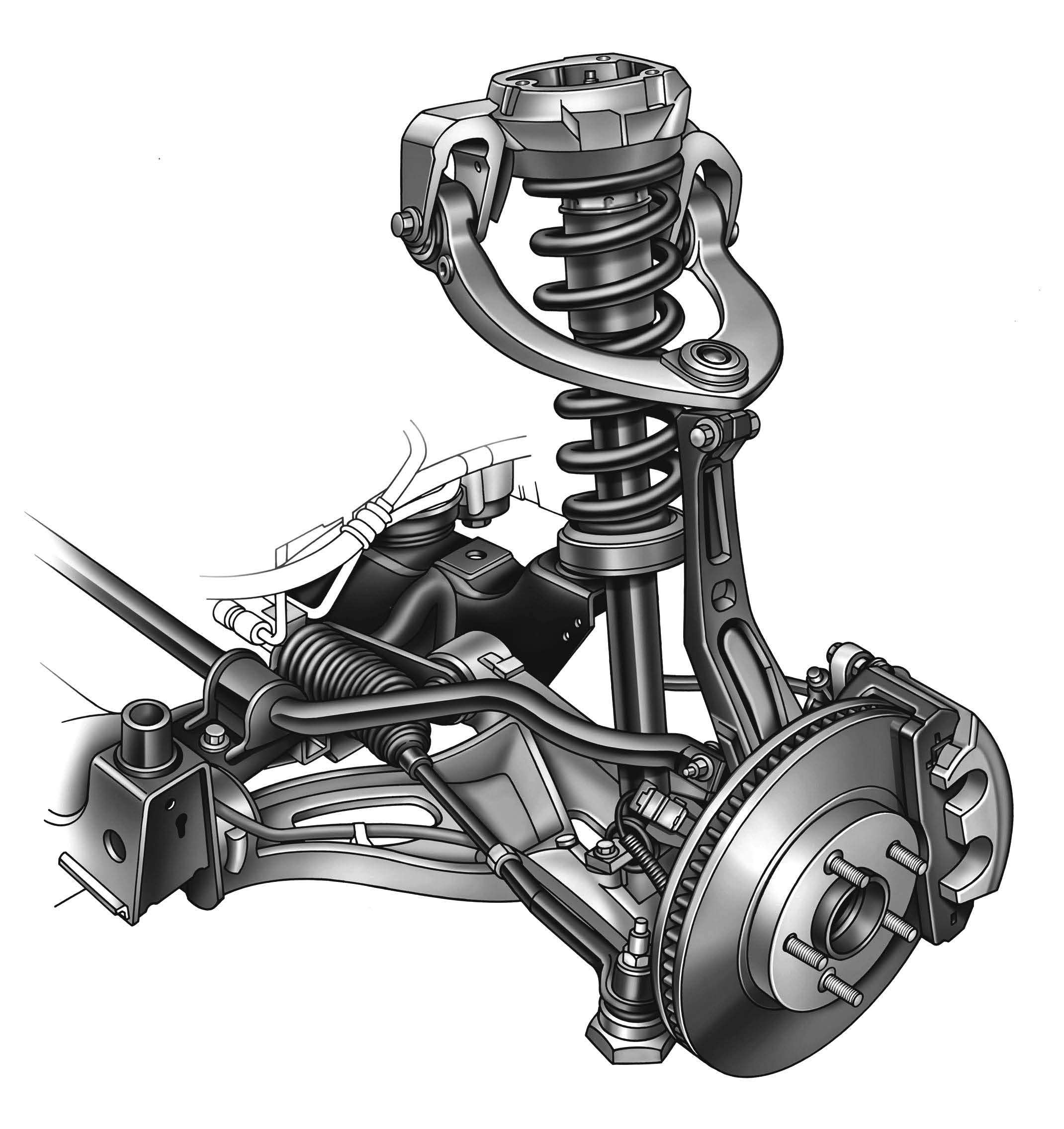

FFは、転舵のために左右に向きを変えるフロントタイヤの動きにかかわらず、駆動力を伝えなければならない。等速ジョイントの進化なくしてFFの普及はなかったといってもいい。

FFは、転舵のために左右に向きを変えるフロントタイヤの動きにかかわらず、駆動力を伝えなければならない。等速ジョイントの進化なくしてFFの普及はなかったといってもいい。 FFに使われる典型的なドライブジョイント。こちらはトランスミッション側で、ケースの中でスライドし、反角変化による長さの変化を吸収する。

FFに使われる典型的なドライブジョイント。こちらはトランスミッション側で、ケースの中でスライドし、反角変化による長さの変化を吸収する。 こちらがホイール側に用いられるもので、角度が付いても等速回転をホイールに伝える。

こちらがホイール側に用いられるもので、角度が付いても等速回転をホイールに伝える。 一見FFのそれと変わらないように見えるフロントサスペンションだが、ドライブシャフトがない。前輪は方向を変えることのみ受け持つから、FFより余裕が生まれる。

一見FFのそれと変わらないように見えるフロントサスペンションだが、ドライブシャフトがない。前輪は方向を変えることのみ受け持つから、FFより余裕が生まれる。 トランスミッションから伸びたプロペラシャフトはディファレンシャルギヤを介して、左右のドライブシャフトに繋がり、後輪を駆動する。

トランスミッションから伸びたプロペラシャフトはディファレンシャルギヤを介して、左右のドライブシャフトに繋がり、後輪を駆動する。

FFが普及したのは、転舵と駆動の二つをこなすドライブジョイントが開発されたからだった。ごく初期のFFでは、工具のユニバーサルジョイントと同じ構造のジョイントを使っていた。しかし、これではジョイントに角度が付くと等速回転は難しく、さらに各部に摩擦が生じ、振動も発生した。

この欠点を解消したのが等速ジョイントだ。1959 年、BMCミニが世界に先駆けてこれを採用しFF普及のきっかけを作り、以後、世界中のメーカーが参入した。ジョイントの構造はメーカーによってわずかに異なっていたが、トランスミッション側は、ある程度の角度変化を許し、さらに反角の変化によって起こるトランスミッションとハブ間の距離の変化を吸収するジョイントが採用された。ホイール側には、複数の綱球を入れ、角度が付いても等速回転し、スムーズに駆動力を伝えるジョイントが採用された。

それが図に示したもので、ミッション側がトリポート型、ホイール側がバーフィールド型といわれるものだ。これを基本に、車種やクルマのタイプに合わせ、多くのバリエーションがある。

対してFRの後輪は、転舵という仕事から解放されている。そのためリヤのドライブシャフトは、リジッドアクスルではシンプルな構成だったが、左右独立式が主な現在は、ホイール側にゼッパ型(バーフィールド型の進化版)、デフ側には、バーフィールド型に伸縮機能を持たせたダブルオフセット型を採用する例が多い。

前輪駆動と後輪駆動の違い3.ハンドリング

限界領域では、FFは強いアンダーステアに、FRはオーバーステアになりやすい。

FFではタイヤは駆動と転舵という二つの仕事を受け持っている。どちらかの仕事量が増えれば、もう一方の能力は低下する。激しいパワーオンでアンダーステアになりやすいのはそういった理由にもよる。

FFではタイヤは駆動と転舵という二つの仕事を受け持っている。どちらかの仕事量が増えれば、もう一方の能力は低下する。激しいパワーオンでアンダーステアになりやすいのはそういった理由にもよる。 前輪は転舵のみ、後輪は駆動のみを受け持つため、タイヤの仕事量を分散でき、理想的な操縦性やスタビリティをクルマに与えることができるのがFRの特長の一つだ。

前輪は転舵のみ、後輪は駆動のみを受け持つため、タイヤの仕事量を分散でき、理想的な操縦性やスタビリティをクルマに与えることができるのがFRの特長の一つだ。

操縦性を表す言葉としてアンダーステアとオーバーステアがある。この二つで操縦性のすべてを語り尽くせるわけではないが、クルマが持つ大きな操縦性の特徴をある程度表現できる。アンダーステアはスピードを上げていくにつれ、前輪が外側へとふくらんでいくもの。オーバーステアは、その反対に後輪が外側へふくらんでいく。

要因はいくつもある。前後の重量配分、ホイールアライメント、サスペンションセッティングなど。そしてそこに駆動方式も加わる。

タイヤの能力は前後の駆動、制動と、横方向のグリップに振り分けられる。一方に能力の多くを振り分ければ、もう一方の能力は低下する。FFでは前輪が駆動と操舵を受け持つため、このタイヤ力学の直接の影響を受ける。すなわちコーナリング中に駆動力を極端に多くかけると横方向のグリップが低下し、コーナリング中ではアンダーステアになりやすい。FRでは、後輪に多くの駆動力をかけると、オーバーステアとなる。

FRでは、この特性を利用して、ドライバーが駆動力を調整し、姿勢を制御できる自由度があり、さらに前輪が駆動を受け持たないことから、自然な操舵感覚が得られるという特長もある。しかし、現在は幅広タイヤを使うようになり、さらに性能も進化し、サスペンションの熟成と相まって、通常の走行ではFFもFRも高いレベルの操縦性を持っている。

前輪駆動と後輪駆動の違い4.スペースユーティリィティ

トランスミッションの張り出し、プロペラシャフトの有無が居住性を左右する。

室内へのトランスミッションの張り出しがないため、前席のフットスペースに余裕が生まれる。

室内へのトランスミッションの張り出しがないため、前席のフットスペースに余裕が生まれる。 プロペラシャフトがないため、フラットにフロアに成形でき、スペースユーティリティに優れている。

プロペラシャフトがないため、フラットにフロアに成形でき、スペースユーティリティに優れている。 後部に駆動系がないため、ラゲッジスペースの床を低く設定でき、荷物の積載性に優れている。

後部に駆動系がないため、ラゲッジスペースの床を低く設定でき、荷物の積載性に優れている。 縦に置いたトランスミッションの張り出しが現れ、左右のスペースがわずかに犠牲になる。

縦に置いたトランスミッションの張り出しが現れ、左右のスペースがわずかに犠牲になる。 しかし、このタイト感を好むドライバーもいる。BMWのような個性的なクルマでは大きな欠点とはならない。

しかし、このタイト感を好むドライバーもいる。BMWのような個性的なクルマでは大きな欠点とはならない。 駆動系があることによって、どうしてもラゲッジルームの低床化はむずかしい。

駆動系があることによって、どうしてもラゲッジルームの低床化はむずかしい。

あるものがあるものに淘汰される理由を考えてみよう。コストや機能に、はっきりとした差が現れた時に変化が起こる。それは駆動方式にもいえる。

まず機能。FFはエンジン、トランスミッション、デフ、ドライブシャフトといったパワートレーンのすべてを車体の前部に搭載するため、室内に張り出すパーツがない。ドライバーの足下は広々としているし、フロアもフラットに成形できる。さらにディファレンシャルギヤが後部にないため、ラゲッジスペースの床を低く設定できたり、シートを倒してラゲッジスペースを拡大する場合にも余裕が生まれる。このようなレイアウトによって、限られた寸法の軽自動車も快適な室内空間を確保している。

コストという点でも、長く、重いプロペラシャフトを省くことができ、追従するだけのリヤサスペンションをコストの低いシンプルな構成にできる。

FRはトランスミッションが室内に張り出し、プロペラシャフトを収めるために室内の床は盛り上がり、ディファレンシャルのためにラゲッジスペースが犠牲になる。

このためFRを採用するのはパッケージに余裕のある中型車以上か、操縦性やアイデンティティにこだわるスポーツカーやスポーティセダンに限られるようになった。

パイオニアはスズキ。スバルが続き、ホンダが量産化

信頼性の高い等速ドライブジョイントを採用し、国産FFの普及への道をつけたスバル1000。

信頼性の高い等速ドライブジョイントを採用し、国産FFの普及への道をつけたスバル1000。 ホンダはN360でいち早く軽自動車にFFを採用。

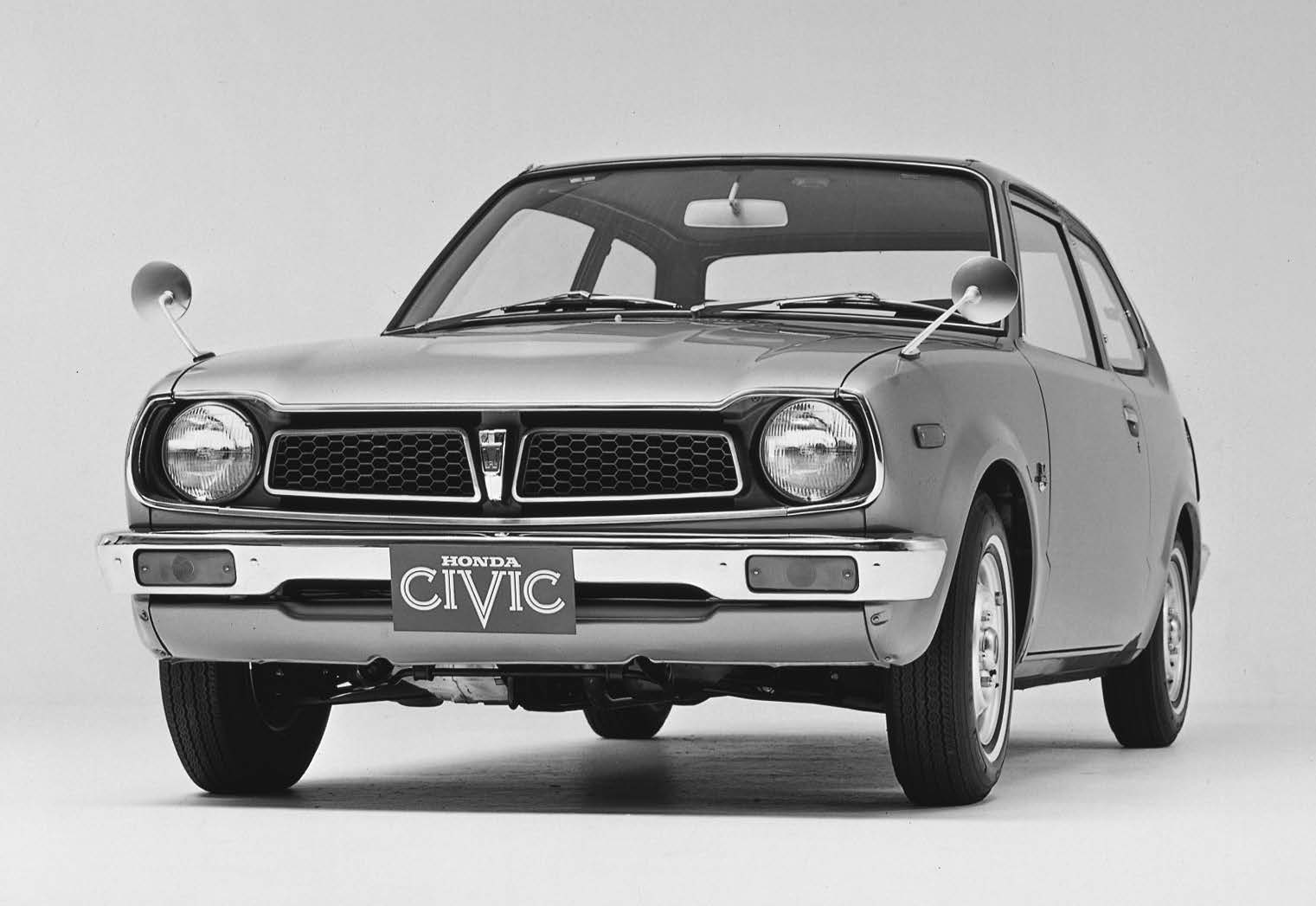

ホンダはN360でいち早く軽自動車にFFを採用。 以後シビック、アコードと、FF車の拡大を図った。

以後シビック、アコードと、FF車の拡大を図った。 日産はチェリーからFFを導入した。しかし、この時代はまだFR全盛で、ライバルのトヨタがFFに参入するのはずっと後のことだ。

日産はチェリーからFFを導入した。しかし、この時代はまだFR全盛で、ライバルのトヨタがFFに参入するのはずっと後のことだ。

量産乗用車にFFを最初に導入したのはシトロエンで、最初の採用車7CVとその発展型は23年もの長きにわたって生産された。現在に繋がるFFの出発点として、やはりBMCミニを挙げなければならない。フロントのドライブシャフトに等速ジョイントを採用し、耐久性のあるFFの実用化へと道を開いた。もう一台のパイオニアはフィアット128。ミニがトランスミッションをエンジンの下に置いていたのに対し、128はエンジンの横に置き、今のFFレイアウトの基礎を作った。

国産ではスズキが早くからFFにトライしたが、量産でリードしたのは富士重工。スバル1000の開発以来、FFとそれをベースにした4WD一筋で、多くの車種を送り出してきた。スバルに続いたのはホンダ。N360、シビック、アコードと人気車を連発した。日産はチェリーで様子をうかがったが、トヨタの参入は遅れ、FFに舵を切ったのは、スバル1000が発売されて12年も後のことだった。