故障・修理

更新日:2019.07.23 / 掲載日:2019.07.23

ホーンの仕組み・構造とは

車におけるホーンとは、電磁石で作り出した振動を増幅するパーツのことである。

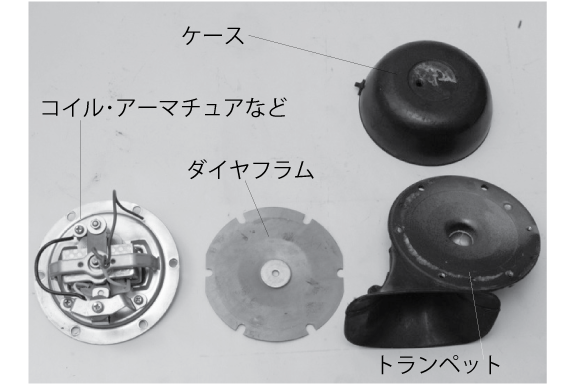

平型ホーン

平型ホーン最も普及しているのが平型ホーン。高音・低音の2つをセットで装着するのが一般的。

渦巻き型ホーン

渦巻き型ホーン輸入車や高級車、アフターマーケット製品で見かけるのが渦巻き型ホーン。

主流は電気式ホーン 小型軽量な平型が多い

ほとんどの乗用車に装着されているホーンは電気式で、その大半は右上の平型と呼ばれるタイプだ。一部の高級車などでは、右下の渦巻き型のホーンも装着されているが、これも電気式ホーンの一種。ただし、平型とは音を出す仕組みが少々異なっている。

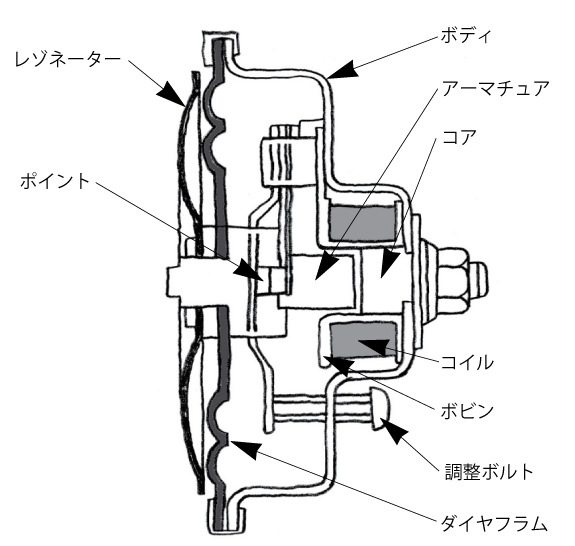

電気式ホーンの基本構造は、音を発生させるダイヤフラムと、それを振動させるホーンコイル(電磁石)、ポイント(接点)から構成されている。渦巻き型が立派なトランペットで音を共鳴させて大きくしているのに対し、平型はトランペットに当たる部分が平らで、バイブレーター(レゾネーター)という振動板を備えている点が異なっている。バイブレーターによって音に指向性を与え、遠くまで届くようにしているのだ。また、平型は構造的に小型、軽量、安価にできる点もメリットだ。

ホーンスイッチをオンにするとコイルに電流が流れコアは磁化される。するとアーマチュアが引き寄せられコアと衝突しダイヤフラムが振動する。それを共鳴・拡大する。

ホーンスイッチをオンにするとコイルに電流が流れコアは磁化される。するとアーマチュアが引き寄せられコアと衝突しダイヤフラムが振動する。それを共鳴・拡大する。 平型ホーンの裏側には電源用のプラグと音質調整用のネジがある。ポイントの高さを変えるとコアの移動量が変わり、音質も変化する。

平型ホーンの裏側には電源用のプラグと音質調整用のネジがある。ポイントの高さを変えるとコアの移動量が変わり、音質も変化する。

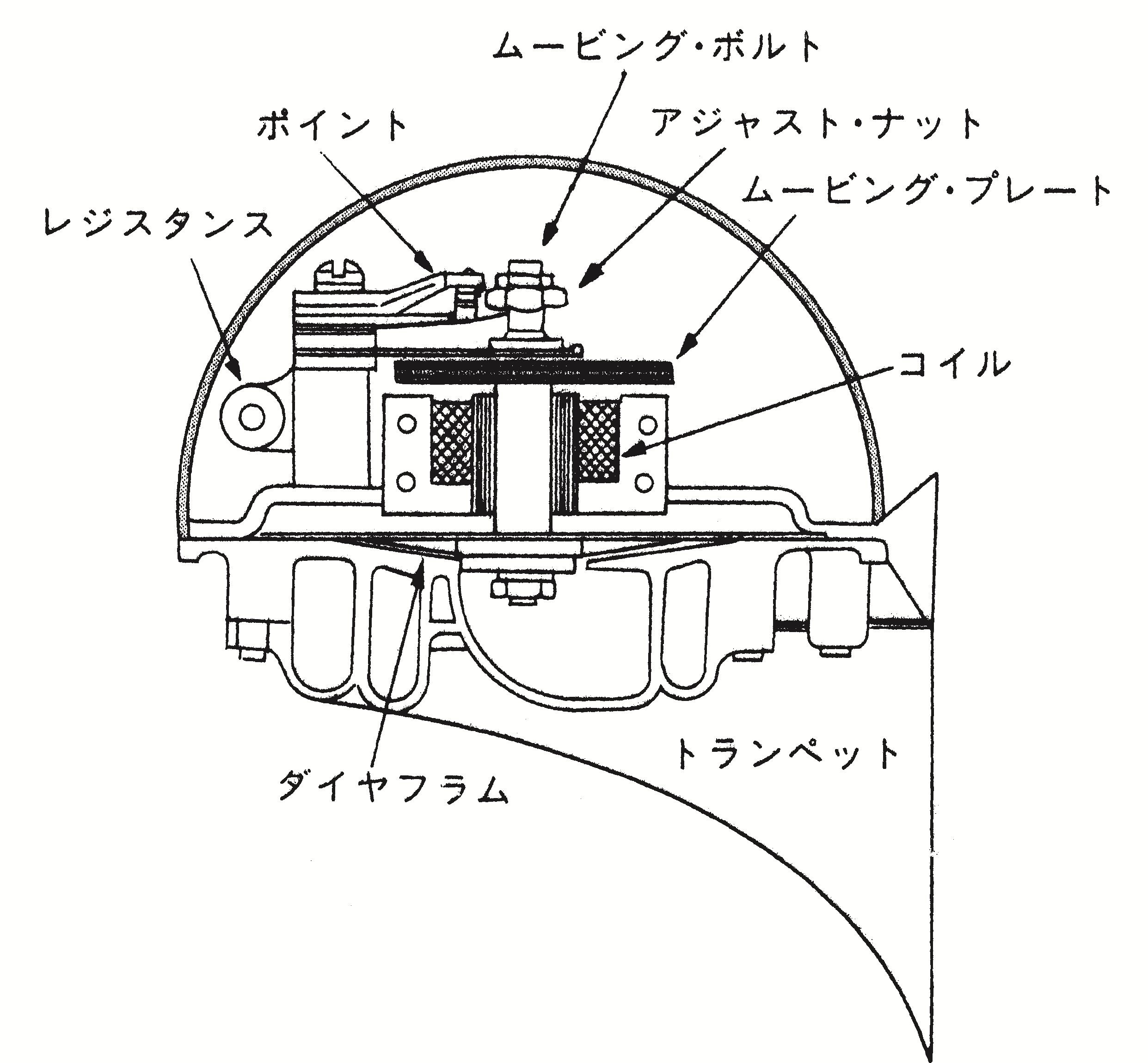

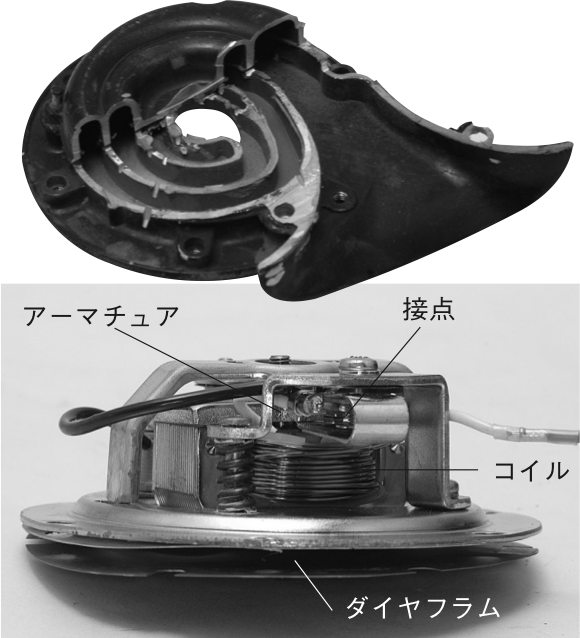

平型ホーンがアーマチュアとコアの衝突音で音を出すのに対し、渦巻き型はダイヤフラムの振動を渦巻き型トランペットの中で共鳴させて取り出す仕組みだ。

ホーンから音の鳴る仕組み「打撃音と共鳴音」

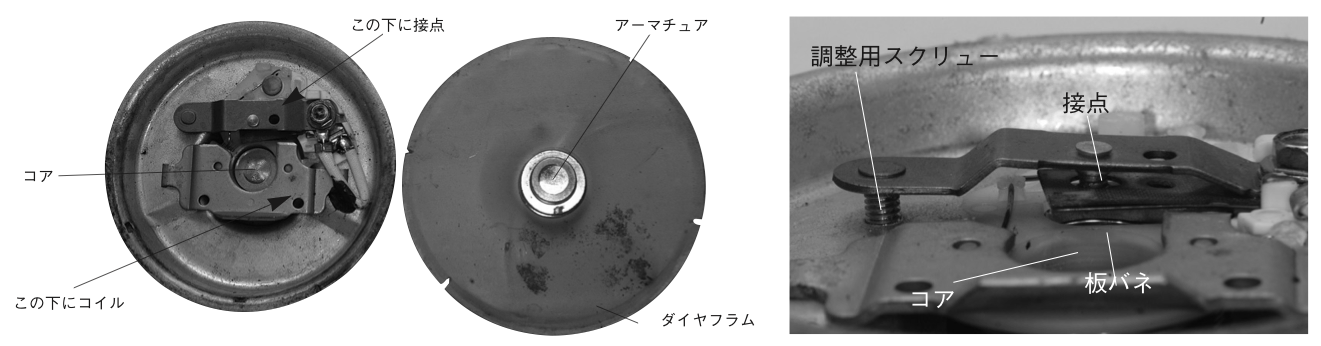

平型ホーンの分解例。ボディ側にコイル、コア、ポイントがあり、アーマチュアはダイヤフラムと一体になっていた。

平型ホーンの分解例。ボディ側にコイル、コア、ポイントがあり、アーマチュアはダイヤフラムと一体になっていた。平型は衝突音を増幅、渦巻き型は振動を共鳴

平型も渦巻き型も電気式ホーンとしてのメカニズムは大きく変わらない。左ページで解説したように、ホーンを分解するとダイヤフラム、コイル、ポイントなどが収められている。ただし、平型が衝突音の振動を増幅しているのに対して、渦巻き型はその特徴でもあるトランペット内で音を共鳴させている。トランペット部分は、名称どおり渦巻き貝のようになっていて、この中を抜けることで音が増幅されるのだ。

このメカニズムの違いが音質にも影響してくる。平型ホーンの音が硬い感じがするのは、基が衝突音だから。渦巻き型ホーンの音が比較的ソフトな感じがするのは、ダイヤフラムの振動を共鳴させて取り出しているからだ。高級車に使われたり、アフターマーケットで人気なのも、この音の違いによるところが大きい。ただし、その形状からコストも高くなるし、ホーン自体が大きくなりがち。交換する場合は、装着する場所を確認しておく必要がある。

なお、平型・渦巻き型を問わず、交換する場合は2個セットで同一製品の高音・低音を組み合わせること。音色の異なるホーンの組み合わせは車検に通らない場合もある。

写真中央のダイヤフラムが振動し、右のトランペット(スパイラル)の中で共鳴して大きな音になる

写真中央のダイヤフラムが振動し、右のトランペット(スパイラル)の中で共鳴して大きな音になる 渦巻き型も基本構成は平型と大きく変わらない。最大の違いは渦巻き状のトランペットだ。この中を抜けて独特の音が生まれる。

渦巻き型も基本構成は平型と大きく変わらない。最大の違いは渦巻き状のトランペットだ。この中を抜けて独特の音が生まれる。ホーンの種類「エアホーン」

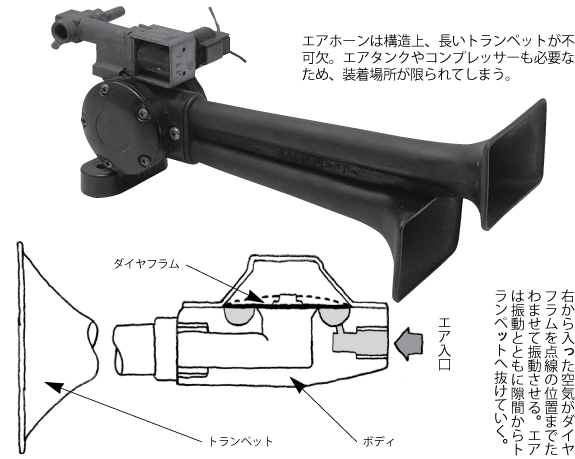

圧縮空気を使ってダイヤフラムを振動させる

フェラーリやランボルギーニに装着されているのがエアホーン。あの独特の音は、圧縮空気でダイヤフラムを振動させ、それを長いトランペットで共鳴させて出している。

ホーンスイッチを押すとエアタンクにためられた圧縮空気(コンプレッサ ーから直で送る製品もある)がボディ内に入ってくる。空気はダイヤフラムをたわませ振動させる。同時にたわんだ隙間からトランペットへと空気は流れていくのだ。