故障・修理

更新日:2019.07.23 / 掲載日:2019.07.23

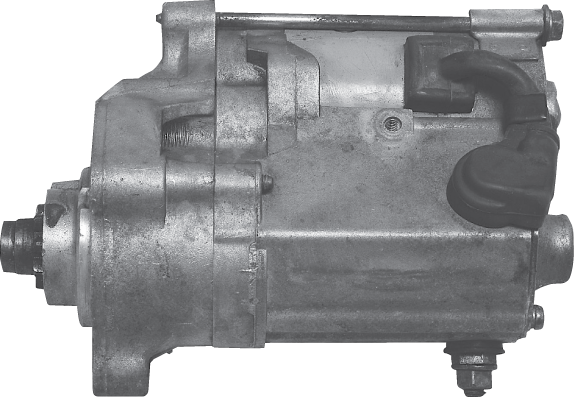

スターターモーターの構造・仕組み

スターターモーターはエンジン始動にはなくてはならないパーツで、よく言われるセルモーターは和製英語のため、正式名称はスターターモーターです。

スターターモーターはリダクション式が主流

スターターモーターがなければ、エンジンを始動させるために、押し掛けをするか、クランク棒を回すかとなるためスターターモーターは無くてはならない存在である。

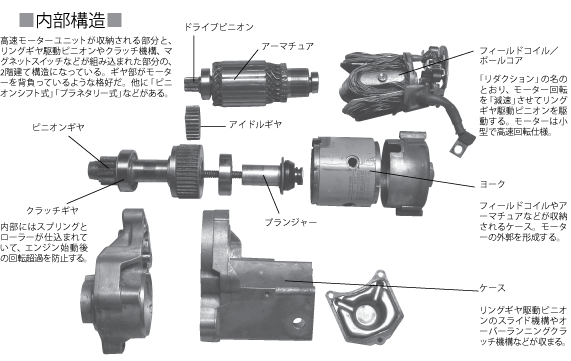

現在の主流タイプである「リダクション式スターターモーター」を例に、その基本構造を見ていこう。

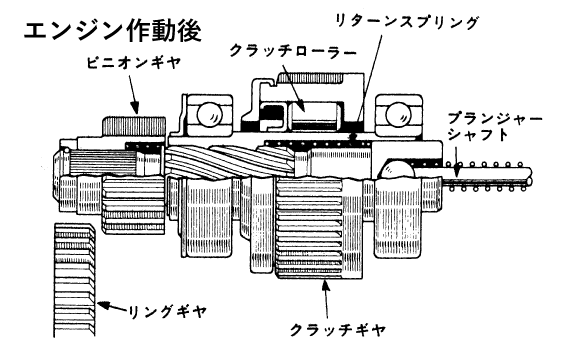

内部には、小型の高速モーターが仕組まれている。モーター先端のピニオンギヤに、アイドルギヤ、クラッチギヤの順で接し、回転速度を減速させ、クラッチギヤと同軸上にあり、同速度で回転するピニオンギヤがエンジンのリングギヤを回し、エンジンを始動させる仕組みだ。

リングギヤを駆動するピニオンギヤは、マグネットスイッチによりリングギヤとの結合、離脱を制御されている。また、オーバーランニングクラッチ機構を備えていて、エンジン始動後に、リングギヤと結合状態にあるピニオンギヤがエンジン回転を受けて高速回転となり、アーマチュアが逆駆動されることがないようになっている。

スターターモーターが作動する仕組み

スターターモーターはエンジンが始動すると、クラッチ機構によりフリー回転に

スターターモーターは、エンジン始動になくてはならない存在だが、逆に言うと、エンジンが掛かった瞬間から不要な存在になる。

そして、スターターモーター自身にとっても、エンジン始動の瞬間から「いかにして自分の身を守るか」が重要になる。つまり、エンジン始動後のリングギヤによってピニオンギヤが回されてしまうと、アーマチュアが逆に駆動されてしまうからだ。そのため、内部には過回転防止用のクラッチ機構が設けられている。

また、リングギヤと駆動ピニオンは常に接しているのではなく、エンジン始動時のみピニオンがスライドしてリングギヤとかみ合い、エンジン始動後は速やかに離脱する機構になっているのだ。その、離脱までの間を保護するのがクラッチ機構というわけだ。

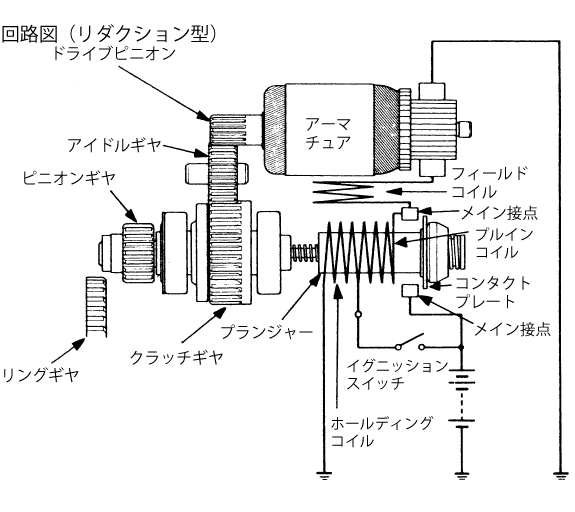

イグニッションをSTまで回すと、電流はホ ールディングコイル及びプルインコイル~フ ィールドコイル~アーマチュアへ流れる(ア ーマチュアはゆっくり回転)。プルイン/ホ ールディングコイルの磁力でプランジャーを吸引、ピニオンがリングギヤとかみ合う。同時にコンタクトプレートも移動するのでメイン接点に接し、フィールドコイル、アーマチ ュアに直接電流が流れ、高速回転を始める。

プランジャーが吸引されるとピニオンギヤがスライド移動し、リングギヤにかみ合う。プランジャーはホールディングコイルで保持。

プランジャーが吸引されるとピニオンギヤがスライド移動し、リングギヤにかみ合う。プランジャーはホールディングコイルで保持。 イグニッションをONに戻すとホールディングコイルへの通電が断たれ、プランジャーはスプリングの力で戻され、ピニオンが離脱。

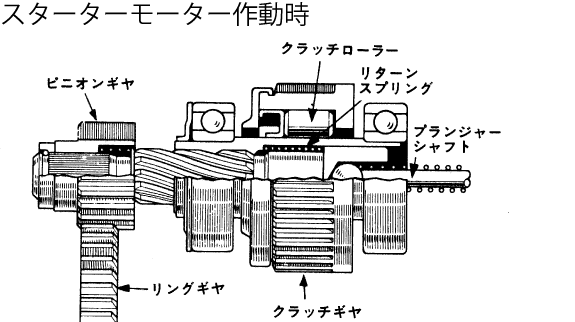

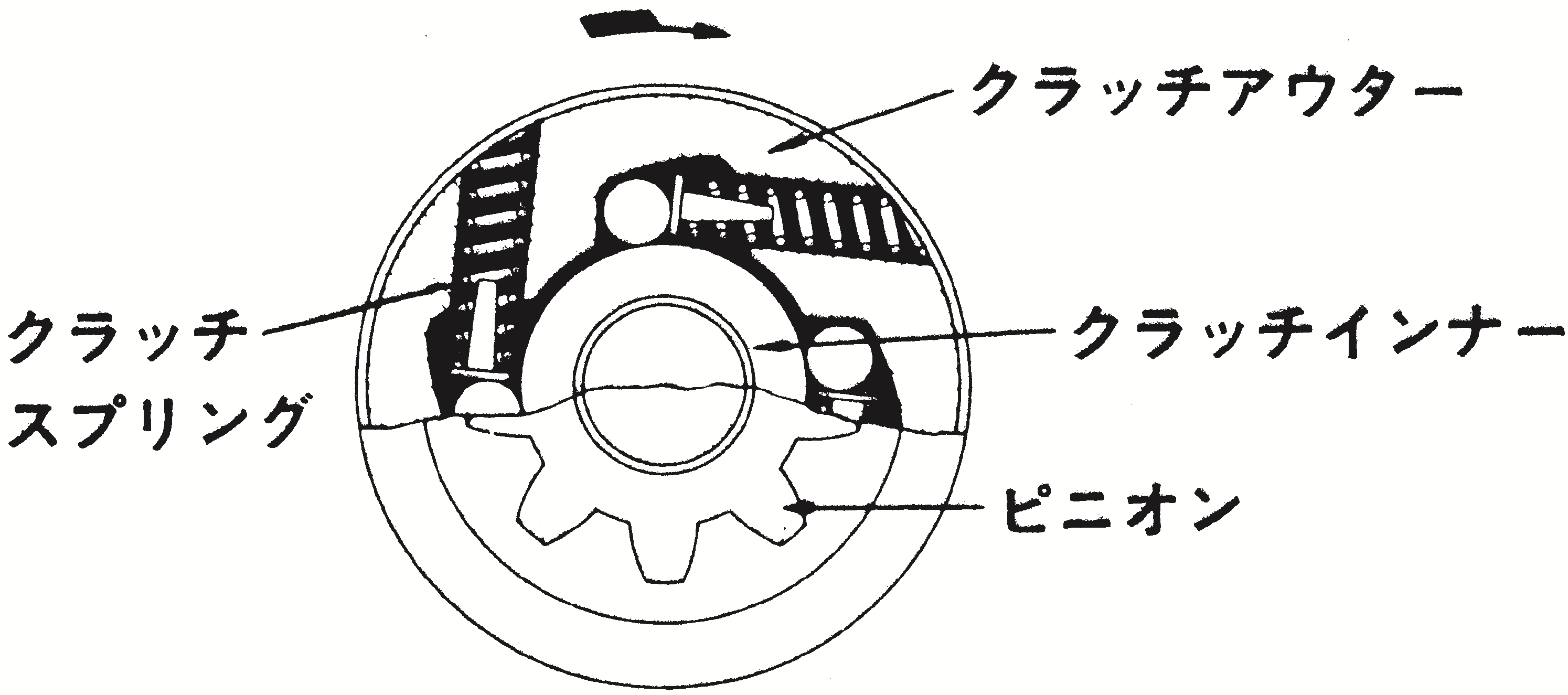

イグニッションをONに戻すとホールディングコイルへの通電が断たれ、プランジャーはスプリングの力で戻され、ピニオンが離脱。 クラッチギヤの内部にはスプリングとローラーが仕込まれていて、通常は狭い方へローラーが押しつけられ、インナー(ピニオンと直結する同軸のシャフト)をロックしている。

クラッチギヤの内部にはスプリングとローラーが仕込まれていて、通常は狭い方へローラーが押しつけられ、インナー(ピニオンと直結する同軸のシャフト)をロックしている。 スターターモーターの回転を受けたクラッチギヤ(アウター)が、スプリングで押しつけられたローラーを介してインナーを回す。

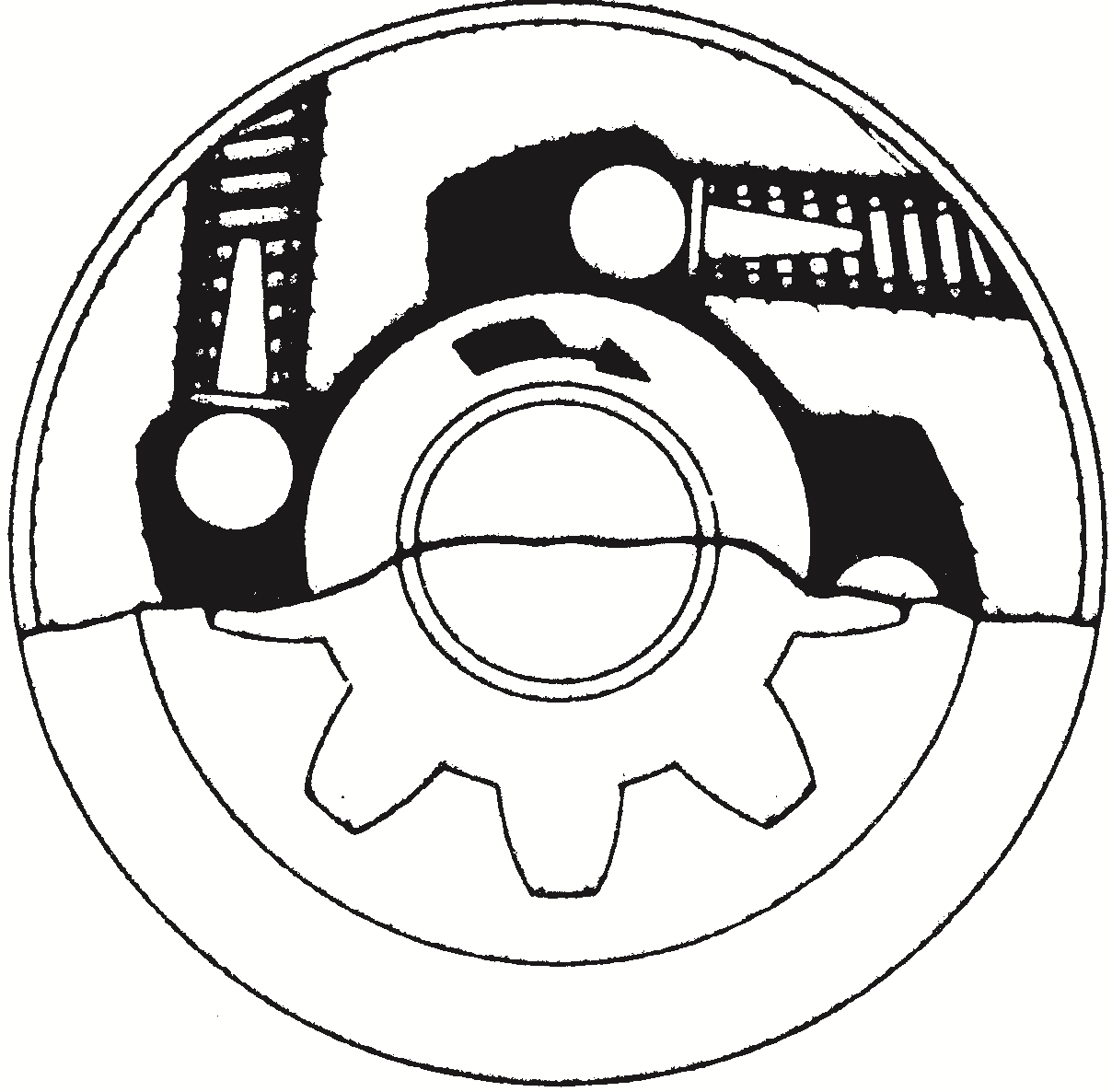

スターターモーターの回転を受けたクラッチギヤ(アウター)が、スプリングで押しつけられたローラーを介してインナーを回す。 エンジンが回転を始め、ピニオンギヤの回転がクラッチアウターより速くなると、ローラーを押し返すことになりフリーに回り始める。

エンジンが回転を始め、ピニオンギヤの回転がクラッチアウターより速くなると、ローラーを押し返すことになりフリーに回り始める。 クラッチ機構は、モーターのギヤと接する外周部と、その内部にリングギヤ駆動ピニオンと直結するシャフトで構成され、両者の間にはスプリングとローラーが仕込まれている。

モーターで駆動する場合、クラッチ外周部が回転すると、ローラーはスプリングによって狭い方に押しつけられ、内側のシャフトをロック。このため、ピニオンも一緒に回ることになる。エンジンが始動し、リングギヤによってピニオン(シャフト)が外周部よりも速く回転を始めると、ローラーはスプリングを圧縮する方向に移動し、外周部との間にすき間が生じる。このため、モーターへ回転が伝わらず、シャフトがフリーで回ることになるのだ。