故障・修理

更新日:2019.07.23 / 掲載日:2019.07.23

インジェクターの仕組みと構造とは

インジェクターとは、クルマやバイクなどに設置される、走行状況に応じて最適な燃料を供給する調整のためのパーツのこと。

インジェクターの仕組みと役割

フュエールインジェクターの役割はインテークマニホールド内に適切な量の燃料を噴射すること。

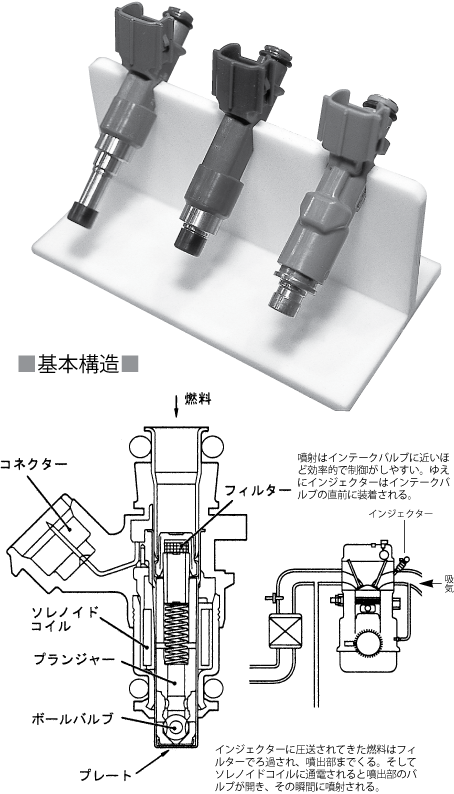

以前のキャブレター方式では、キャブレター内部でガソリンと空気を混合して霧化させていたのに対し、インジ ェクション方式では空気だけを吸入し、ガソリンはインジェクターで微粒子化して噴射する方式になっている。燃料ポンプから高圧で送られてきたガソリンは、フィルターを通ってインジェクターの噴射部まで送られ、先端のバルブ部分で微粒子化され噴射される。

そのインジェクターも初期は機械的に制御されていたが、現在では電子制御となり非常に効率的にコントロールされている。また、古くはインテークマニホールドの分岐前に1基だったインジェクターは、シリンダーごとにセットされるマルチポイントインジェクションとなり、装着位置も制御が容易なマニホールド内のインテークバルブに近い位置になっている。さらに直接シリンダー内に噴射する直噴方式も登場した。

インジェクターの燃料噴射量は全てECUがコントロールしている。各種のセンサーから得た情報をECUが解析し、噴射信号をインジェクターに送り、その信号に応じてインジェクターは燃料を噴射する仕組みだ。バルブタイミングや、点火時期、水温、スロットル開度、空気の温度・吸入量など多数の情報から、走行状況に応じた最適な燃料噴射量が決められているのだ。

インジェクターの種類と構造

燃料をより高微粒子化し効率的な燃焼を追求中

より効率的な燃焼を促進し排気ガスをキレイにするためには、噴射する燃料をより細かな微粒子にし、空気と混合しやすくしてやる必要がある。そのための工夫が右の2タイプのインジェクターだ。

まず1つがガソリンの噴出口を小さくして、その分噴出口の数を増やした多孔ノズル方式だ。初期のインジェクタ ーの噴出口は1つだったが、その後2つ、 4つと噴出口の多孔化が進み、現在の高微粒子インジェクターでは噴出口のノズル数は12個まで増えている。インジ ェクター自体で高微粒子化が行えるのが特徴だ。

もう1つの工夫がエアアシストタイプと呼ばれる方式だ。その名の通りに、インジェクター部分までエアアシスト通路を設け、インテークマニホールドから吸入空気を噴出部に導入し、高微粒子化を促進する方法だ。ただし、噴出部にエアアシストバルブを装着するなど、構造が複雑になり、コスト高になるため、多孔タイプが主流になりつつあるのが現状だ。

噴出部のノズルの穴を小さくし、その分数を増やしたのが多孔ノズル。噴出口が小さくなるため高い加工精度が要求される。

噴出部のノズルの穴を小さくし、その分数を増やしたのが多孔ノズル。噴出口が小さくなるため高い加工精度が要求される。 噴出口に直接空気を取り入れ高微粒子化を実現するシステム。燃料はエアアシストノズルを経て噴射される。ホンダのK20型エンジンでも、この方法が採用されている。

噴出口に直接空気を取り入れ高微粒子化を実現するシステム。燃料はエアアシストノズルを経て噴射される。ホンダのK20型エンジンでも、この方法が採用されている。筒内直接燃料噴射方式

燃焼室内に直接噴射しさらに効率よく燃焼

さらに効率よく燃焼を促進させるための技術が燃焼室内に直接燃料を噴射する直噴方式だ。トヨタのD4エンジンでは、高圧ポンプを設け、超高圧で燃料をインジェクターに送り、それを高微粒子化して噴射している。インジ ェクターも専用開発された噴出口が1つの高圧スリットノズル型が装着されている。高圧で扇状に噴射された燃料は自身のエネルギーで燃焼室内に広がり、空気と効率よく混合することで理想的な燃焼を実現している。

インジェクターは燃焼室内に設置されるため、基本構造こそ同じだが専用の高圧インジェクターを採用する。上の図版では吸気行程で噴射しているが、マ ークXでは冷間始動直後に圧縮行程噴射をすることで低エミッション化を図っている。