故障・修理

更新日:2019.09.07 / 掲載日:2019.09.07

目指せ30万km! オンボロジムニー快適化計画 その8

機関、内装ともにリフレッシュが進んで、ようやく少し快適になってきたジムニー。当初より懸念だった足回りの交換にようやく着手することとなった。グニャグニャの足回りがどれだけシャキッとするか楽しみだ。

1981年に登場したSJ30型から引き継いだ四角いボディを持つJA22。ギヤ比の高さが災いしてマニアからはそっぽを向かれた不人気モデル。

誰が乗っても分かるほどのショックの抜けっぷり

スタビやトレーリングアームのブッシュを交換したにもかかわらず、足まわりからはキコキコ、グギグギとイヤな音がする。

スタビやトレーリングアームのブッシュを交換したにもかかわらず、足まわりからはキコキコ、グギグギとイヤな音がする。 いろいろリフレッシュが進んできたジムニーだが、エンジンがまともに動くようになった時点でやりたかった部分がずっと放置されていた。それは、ショックアブソーバー(通称:ショック。ダンパーともいう)の交換だ。20万kmも超えれば当たり前だが、完全に機能を失っていて、30mも走ればフワフワな足回りに誰でも不安を覚える動きなのだ。クルマの動きには、前後方向のピッチング、横向きのロール、水平方向のバウンシングなどの表現があるが、このクルマはまっすぐ走っていてもピッチングとロールが交ざった斜め方向の姿勢変化が勝手に発生する。ちょっとした、路面の凹凸や駆動力やブレーキ、ハンドル操作に対してもグラグラして、視線が定まらない。それでも、ホイールベースの中央付近に乗員の目線があるためか酔うような気持ち悪さは起こらないし、大径タイヤのおかげで突き上げ感も少ないのがジムニーのタフさかもしれない。しかし、トレーリングアームやスタビライザーのブッシュを換えたにもかかわらず、上下動のたびにキコキコとキシミ音がでていたのが収まらないこともあり、早急なショック交換が必要だった。

このJA22は中途半端なモデルでもあり、アフターパーツの流通量が少ないが、ありがたいことにGABで減衰力調整タイプがラインナップされているのだ。もう、これにするしかない。さらに、オーナーの好みというかオフロードを走るという夢を実現するため、2インチアップのスプリングも装着することになった。

早速作業を始めるが、前後ともリジッド式のためもあり、構造はかなり簡単で、スプリングコンプレッサーもいらない。しかし、オンボロ車のプライドがあるのか作業はタダでは進まない。純正ショックの上側ナットがサビで固着していて外れないのだ。いきなり手こずるが、純正ショックはどうせ廃棄するので、ナットクラッカーでカチ割って解決した。

JA22はJB23やJA11に比べてアフターパーツは少ない。特にショックは選択肢が少なく、大手メーカーはGABのみしかラインナップがない。

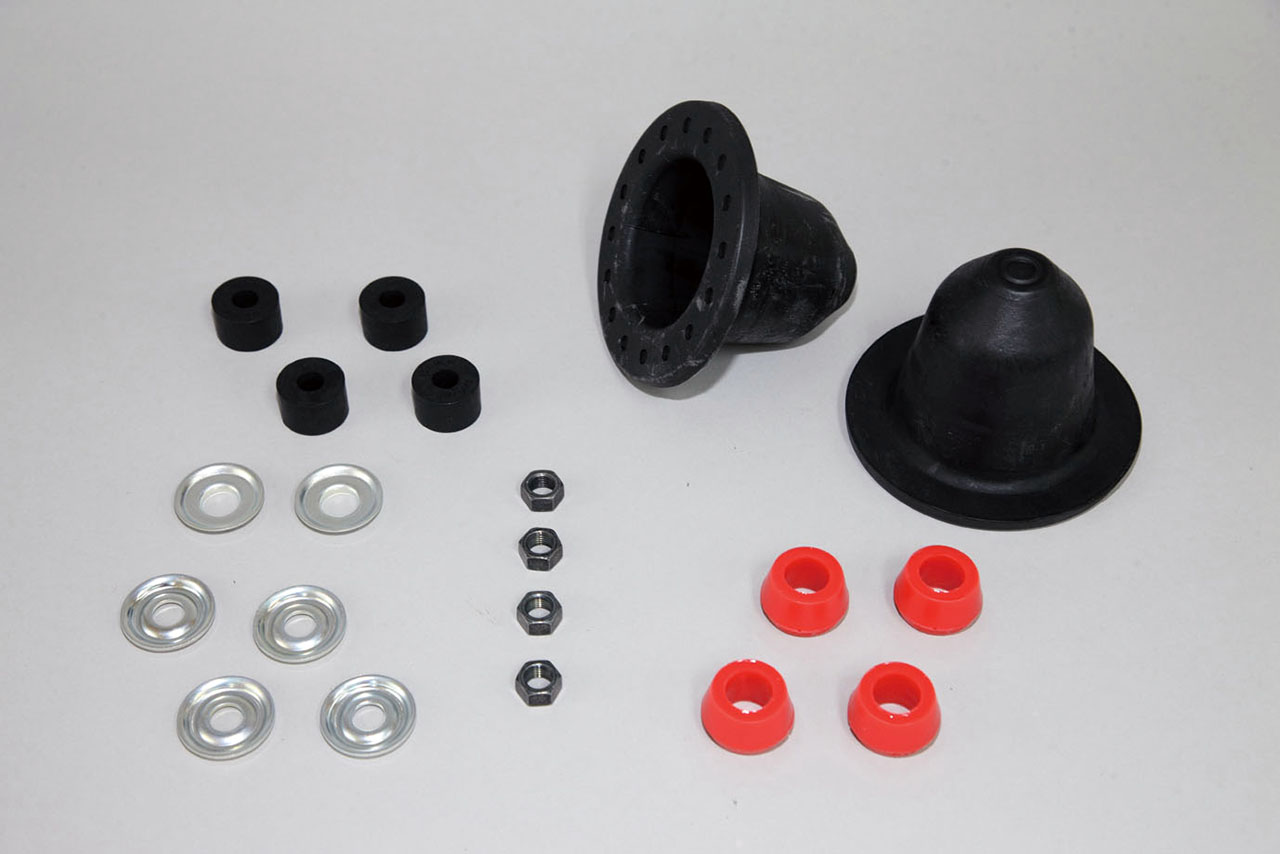

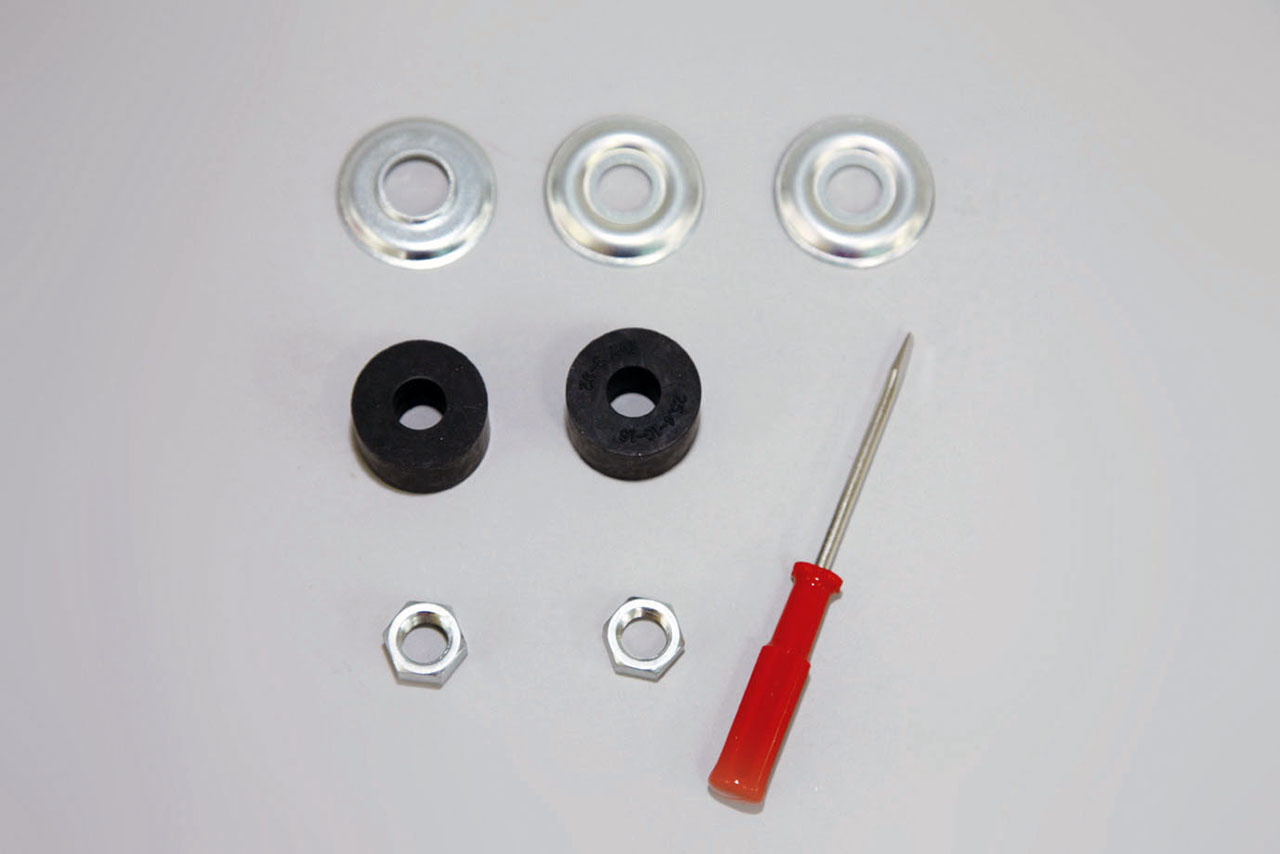

JA22はJB23やJA11に比べてアフターパーツは少ない。特にショックは選択肢が少なく、大手メーカーはGABのみしかラインナップがない。 交換にあたり、アッパーのブッシュやナット、ワッシャーも用意したが、ショックに付属していたので、使用したのはスプリングのカップのみ。

交換にあたり、アッパーのブッシュやナット、ワッシャーも用意したが、ショックに付属していたので、使用したのはスプリングのカップのみ。異音がするショックをなんとかしたい!

今回使用したGABショックアブソーバー。フロントは複筒4段、リアは複筒8段の調整式。

今回使用したGABショックアブソーバー。フロントは複筒4段、リアは複筒8段の調整式。 ノーマル車高用とストロークアップバージョンの2タイプ。価格はフロントが17,820円、リアが15,660円(税込み)。

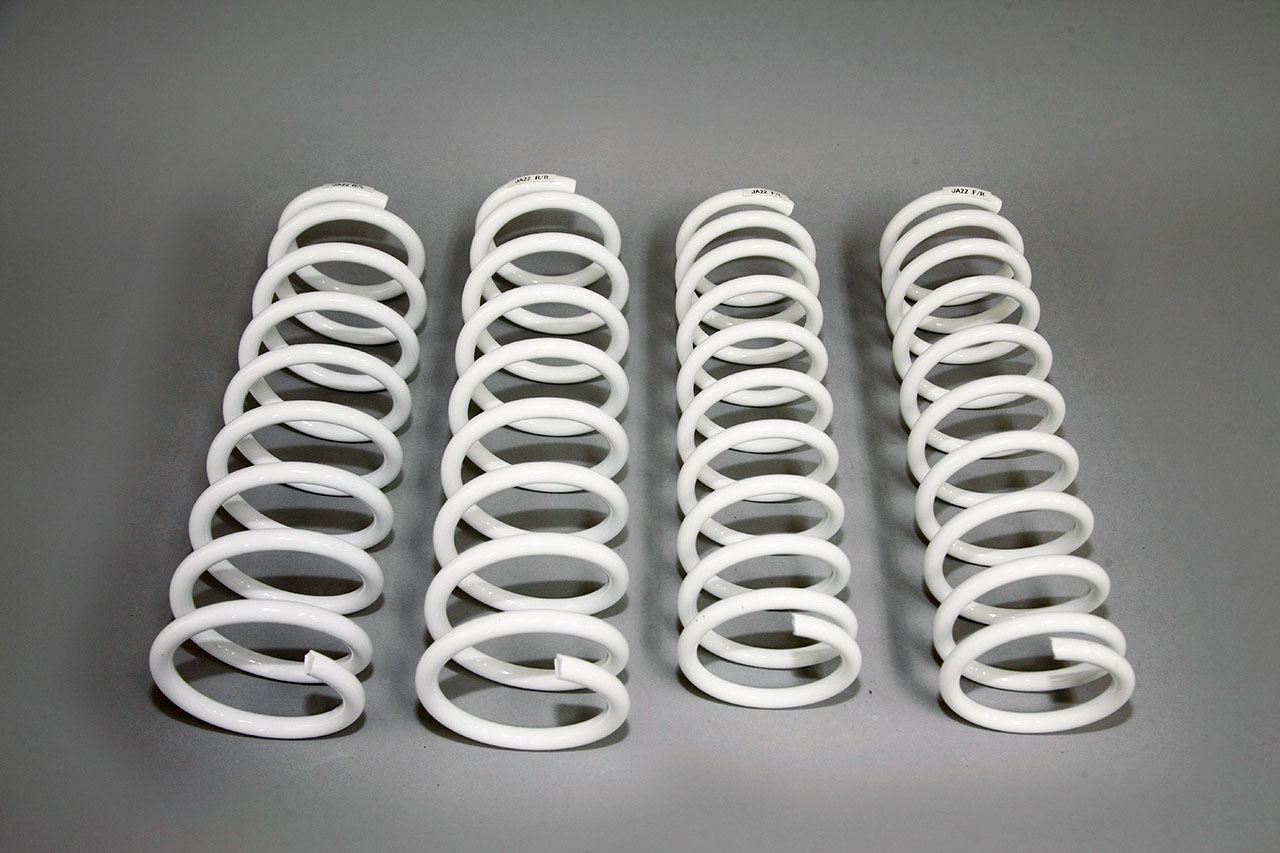

ノーマル車高用とストロークアップバージョンの2タイプ。価格はフロントが17,820円、リアが15,660円(税込み)。 スプリングは林道走行を見据えて2インチアップタイプを用意。舗装路でも快適に走れるように、バネレートは少し高め。

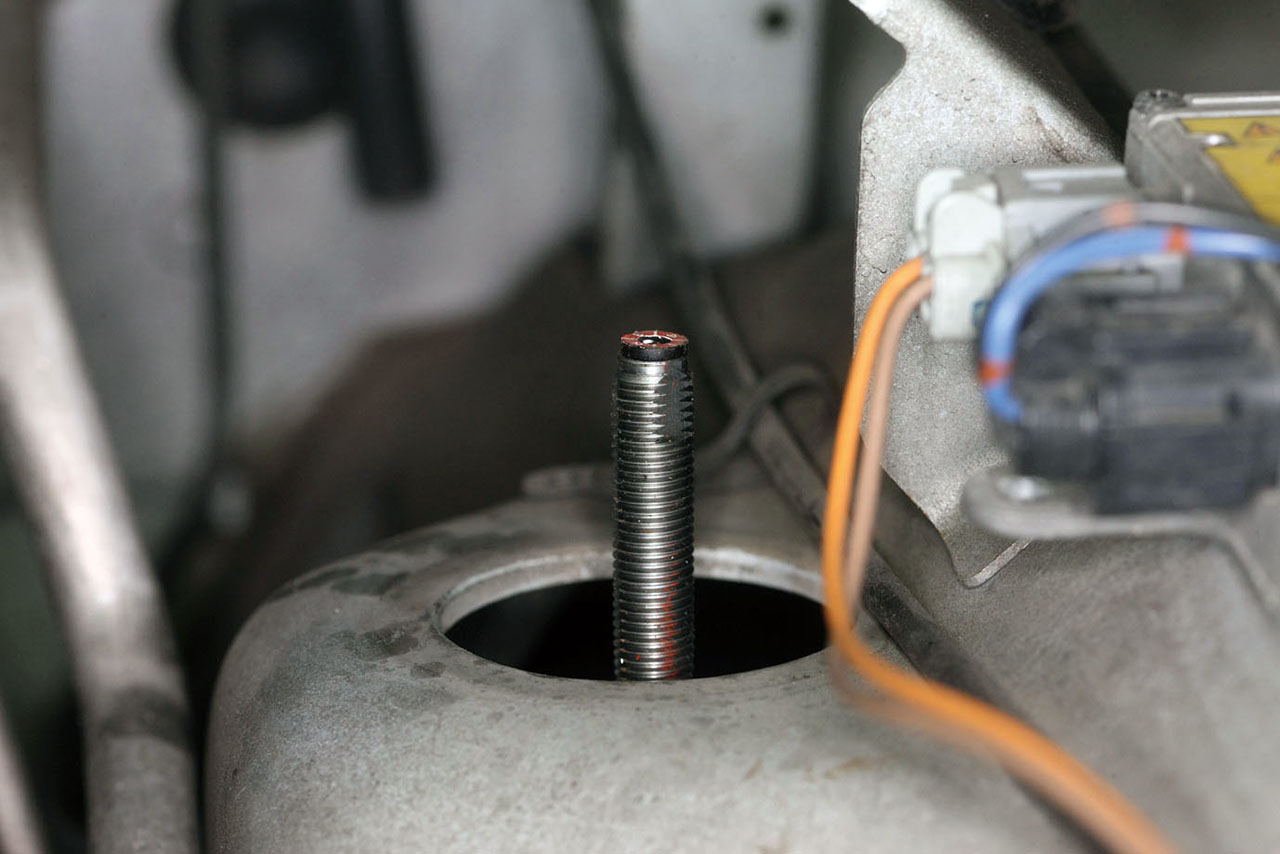

スプリングは林道走行を見据えて2インチアップタイプを用意。舗装路でも快適に走れるように、バネレートは少し高め。 エンジンルームにあるゴムキャップを外すとショックアブソーバーの上側取り付け部が見える。

エンジンルームにあるゴムキャップを外すとショックアブソーバーの上側取り付け部が見える。 ロッドのネジが長く突きだしており、ダブルナットで固定されているが、サビが多いのが心配。

ロッドのネジが長く突きだしており、ダブルナットで固定されているが、サビが多いのが心配。 「ググググ……外れない」ナットは緩むことは緩むが、途中で渋くなってしまい、ロッドも共回りして外れない。ロッドの上端は2面幅があるが、小さいので工具でもつまみづらい。

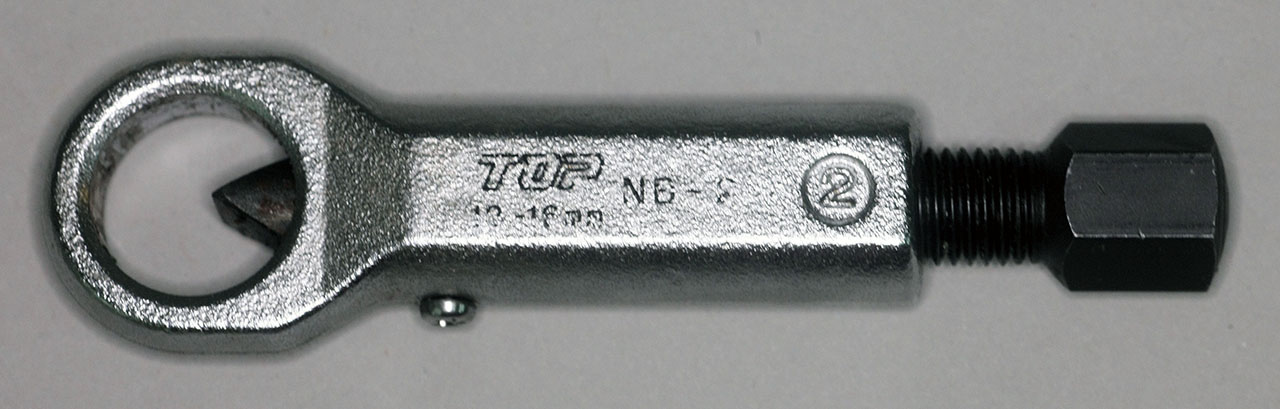

「ググググ……外れない」ナットは緩むことは緩むが、途中で渋くなってしまい、ロッドも共回りして外れない。ロッドの上端は2面幅があるが、小さいので工具でもつまみづらい。 そこで登場したのがナットクラッカー。

そこで登場したのがナットクラッカー。 今回はトップ工業のナットブレーカーNB-2を使用。小型ながら強力で、ショックのナットは簡単に割れた。

今回はトップ工業のナットブレーカーNB-2を使用。小型ながら強力で、ショックのナットは簡単に割れた。 「割れた!!」

「割れた!!」 柔らかめのナットということもあるが、ナットブレーカーの刃先が鋭く、気持ちいいくらいの割れっぷり。ロッド側のネジを傷めずに取り外すことができた。

柔らかめのナットということもあるが、ナットブレーカーの刃先が鋭く、気持ちいいくらいの割れっぷり。ロッド側のネジを傷めずに取り外すことができた。 今回は単なるジャッキアップではなく、車軸の上げ下げを頻繁に行うので、ガレージジャッキにアダプターを装着。ハウジングの両端を支持できる。

今回は単なるジャッキアップではなく、車軸の上げ下げを頻繁に行うので、ガレージジャッキにアダプターを装着。ハウジングの両端を支持できる。 フレームを見るとバンプラバーの接触跡が目立つ。フワフワなので、通常走行でも道路のうねりでバンプタッチしやすい状態になっていると思われる。

フレームを見るとバンプラバーの接触跡が目立つ。フワフワなので、通常走行でも道路のうねりでバンプタッチしやすい状態になっていると思われる。 「とれた」車軸をスプリングコンプレッサーとして、アッパー側を外したら車軸を下げじわじわスプリングを伸ばす。ショックのロッドは手で縮めてもいい。

「とれた」車軸をスプリングコンプレッサーとして、アッパー側を外したら車軸を下げじわじわスプリングを伸ばす。ショックのロッドは手で縮めてもいい。ショックはほとんど機能していなかった!?

「グギグギ!」外したフロントショックを手で作動させてみるが、フワフワな乗り心地なのにこれは固い。あまりに劣化して焼き付き気味らしい!

「グギグギ!」外したフロントショックを手で作動させてみるが、フワフワな乗り心地なのにこれは固い。あまりに劣化して焼き付き気味らしい! 「スコー」反対側の動作はスムーズだが、親指一本で押せるくらいスカスカ。空気入れ並みとはいわないが、減衰力はほとんど期待できない。

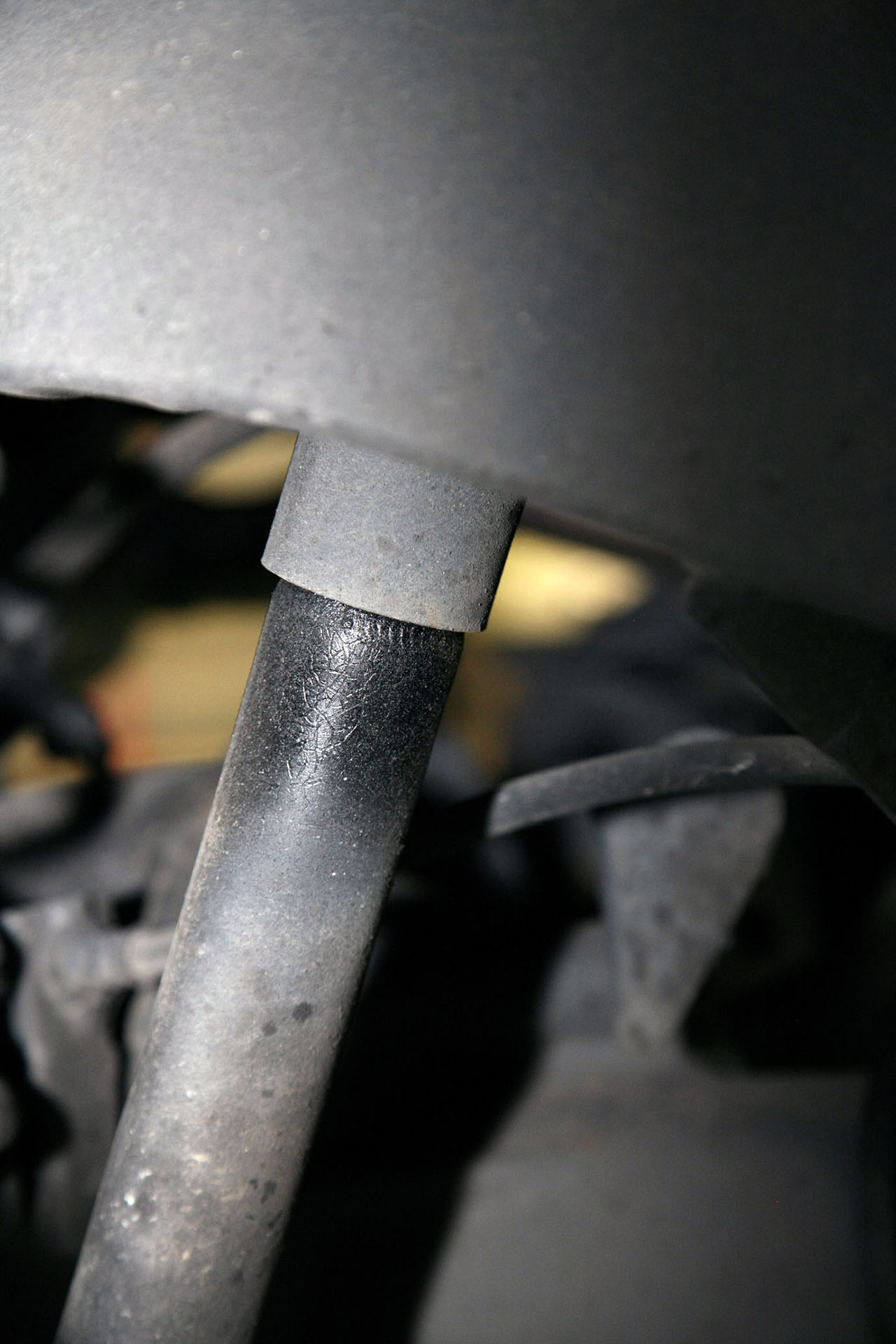

「スコー」反対側の動作はスムーズだが、親指一本で押せるくらいスカスカ。空気入れ並みとはいわないが、減衰力はほとんど期待できない。 ショックのロッド上部はフレームのアッパー側の取り付け穴と擦れた跡がある。

ショックのロッド上部はフレームのアッパー側の取り付け穴と擦れた跡がある。 これがキコキコ音の主原因だったのだ。

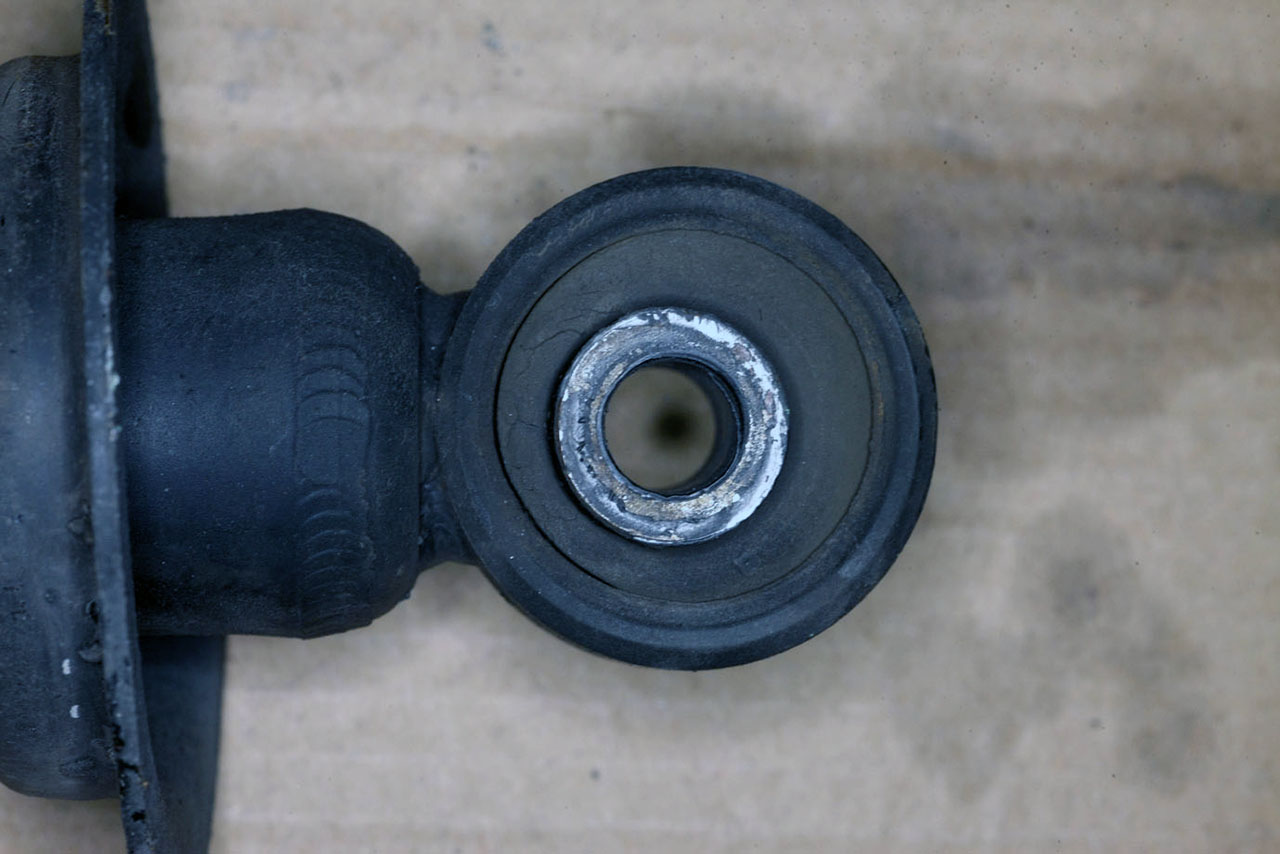

これがキコキコ音の主原因だったのだ。 ショック下側のブッシュには車重が加わっているため、長期間の使用でブッシュが上側(写真では左)に偏心していた。構造上しかたないか…。

ショック下側のブッシュには車重が加わっているため、長期間の使用でブッシュが上側(写真では左)に偏心していた。構造上しかたないか…。 ロッドのアッパー側を支えるブッシュとラバーシート。片当たりしているブッシュもあり、これも機能不全に陥っていたことが分かる。

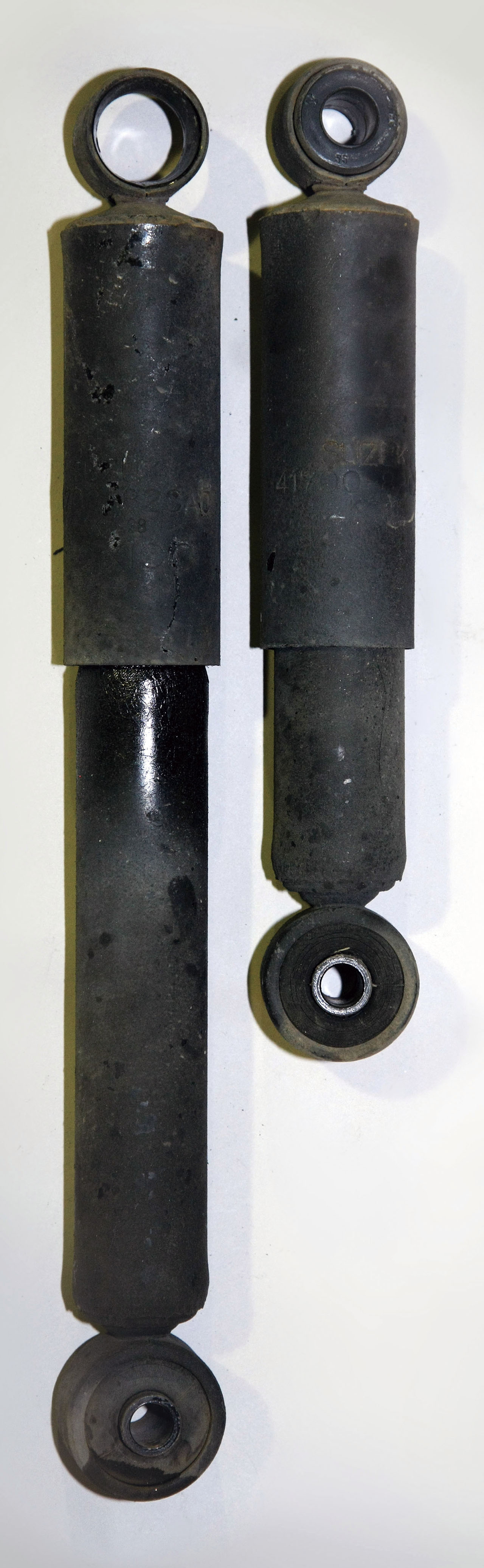

ロッドのアッパー側を支えるブッシュとラバーシート。片当たりしているブッシュもあり、これも機能不全に陥っていたことが分かる。 GABショックと外した純正品とを比較。シェルケースが太くなっているほか、最大長も延長され、少しならリフトアップにも対応可。

GABショックと外した純正品とを比較。シェルケースが太くなっているほか、最大長も延長され、少しならリフトアップにも対応可。 スプリングの比較。2インチアップ品で、自由長は2インチまで長くはないが、車重を掛けた時はスペック通りになるか?

スプリングの比較。2インチアップ品で、自由長は2インチまで長くはないが、車重を掛けた時はスペック通りになるか?アッパー側の取り付け穴がこすれて楕円状になっている!

このクルマのフロントショックやスプリングの取り付け方は、モノコックボディの乗用車とはちょっと違っている。フレームを使っているので、ボディ自体はフレームの上にあり、ショックアブソーバーとは直接繋がっていない。エンジンルームに突き出している部分は、単なるサービスホールである。乗用車のアッパーマウント部に相当する部分は、フレームに溶接されたブラケット部となり、そこにスプリングの受け皿とショックアブソーバーの取り付け穴がある。また、ショック自体には外筒の下側にスプリングの受け皿がある。

このような構造のため、ショックの下側ブッシュには車重が常に加わり、外した純正ショックで見て分かる通り、ブッシュの芯が上側に移動している。一方ショックの上側ロッド部には直接車重が掛からず、マウントゴムが劣化していくと、位置決めが曖昧になり、ロッドがマウント部で動いてしまう。その結果、上側のロッド部の穴がロッドと擦れて楕円になってしまうのだ。これがキコキコ音の理由でもあり、摩耗が過度に進行した場合は鉄板を溶接して補修しなければならなくなる。サスペンションの異音は、古いクルマで起こりがちだが、ジムニーでは特に気をつけないといけないようだ。この個体でも、ロッド穴が摩耗していたが、幸いマウントゴムを新品にすれば何とか固定できる程度ですんだ。

ショックやスプリングの脱着は、ジャッキで支えた車軸を上げ下げさせるだけで行える。今回は長いスプリングを使っているが、GABのショック自体も少し延長されており、ジャッキで車軸を上げることでスプリングが縮むので、上側の受け皿にショックのロッドを通すのも比較的簡単にできた。この時、通常以上の上下動があるため、スタビライザーは切り離しておく必要があり、さらにはブレーキホースを張らないように気をつける必要がある。

スタビライザーの支点を外して、車軸の動きを阻害しないようにしてから、ジャッキをさらに降ろす。

スタビライザーの支点を外して、車軸の動きを阻害しないようにしてから、ジャッキをさらに降ろす。 GABショックに新しいスプリングを組み込み、ラバーとラバー用シートを一組セット。スプリングコンプレッサーは使わなくていいので簡単。

GABショックに新しいスプリングを組み込み、ラバーとラバー用シートを一組セット。スプリングコンプレッサーは使わなくていいので簡単。 ロッドを押し縮めるとセットしやすい。ショックの下側と車軸をボルトで連結して、アッパー部にロッドを通す。

ロッドを押し縮めるとセットしやすい。ショックの下側と車軸をボルトで連結して、アッパー部にロッドを通す。 スプリングはシート部と位置を合わせること。

スプリングはシート部と位置を合わせること。 ロッド上部に減衰力調整部があるので、これを傷めないように、アルミパイプを切ってガイドパイプとして、上側に上昇させる。

ロッド上部に減衰力調整部があるので、これを傷めないように、アルミパイプを切ってガイドパイプとして、上側に上昇させる。 車軸を上げていくが、ロッドがアッパーの取り付け穴を通過するまでは特にゆっくりと動かす。コイルスプリングもシート部を再確認。

車軸を上げていくが、ロッドがアッパーの取り付け穴を通過するまでは特にゆっくりと動かす。コイルスプリングもシート部を再確認。 「出た」車重が加わるとスプリングが縮み、ロッドが上がる。ボディ側のサービスホールまで出てきたらOK。フレーム部のウマから浮かない程度に。

「出た」車重が加わるとスプリングが縮み、ロッドが上がる。ボディ側のサービスホールまで出てきたらOK。フレーム部のウマから浮かない程度に。 ロッド部のラバー用シートは一枚だけボディ側に接するタイプがある。

ロッド部のラバー用シートは一枚だけボディ側に接するタイプがある。 中央の突き出し部を下にした状態で組み付け、ナットを取り付ける。

中央の突き出し部を下にした状態で組み付け、ナットを取り付ける。 【左】ロッドのナットを締め付けるが、1枚目は締めすぎに注意。

【左】ロッドのナットを締め付けるが、1枚目は締めすぎに注意。 【右】ラバーが縮みきって重くなったところでやめる(29Nm)。

【右】ラバーが縮みきって重くなったところでやめる(29Nm)。 車重を掛けた状態でショックの下側ボルトを締め付ける。こちらの締め付けトルクは90Nmでホイールナット並み。

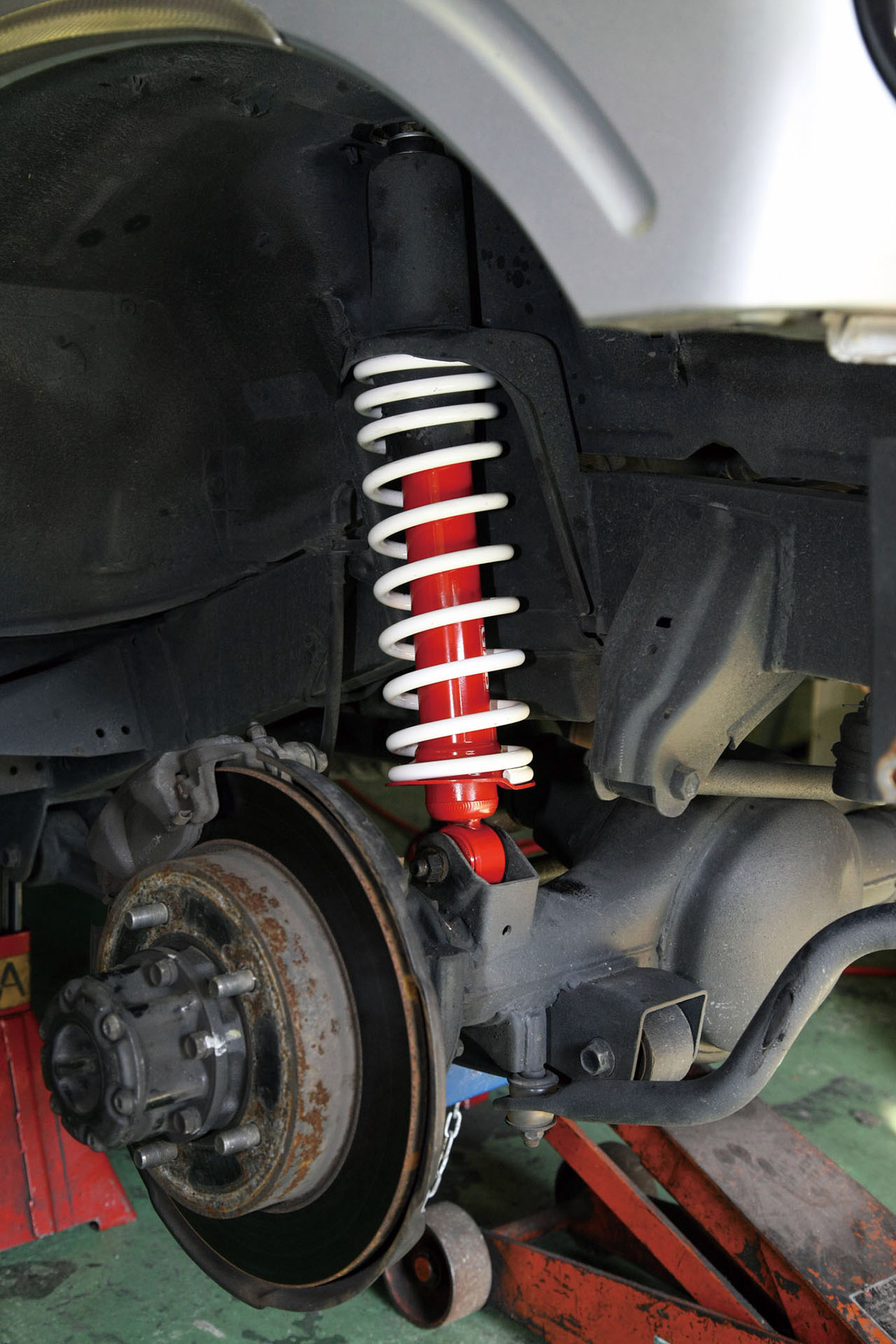

車重を掛けた状態でショックの下側ボルトを締め付ける。こちらの締め付けトルクは90Nmでホイールナット並み。 「完成」スタビライザーも元通りにしてフロントは完成! ショック&スプリングは赤白のコントラストでキレイな仕上がり。

「完成」スタビライザーも元通りにしてフロントは完成! ショック&スプリングは赤白のコントラストでキレイな仕上がり。リヤの交換はカンタン……じゃなかった!

次はリヤ。ジムニーは、2柱リフトをフレームに掛けづらいので(トレーリングアームがジャッキポイント)、前後それぞれでジャッキアップした。

次はリヤ。ジムニーは、2柱リフトをフレームに掛けづらいので(トレーリングアームがジャッキポイント)、前後それぞれでジャッキアップした。 【左】ショックを最大に伸ばすと、ケースの上端に湿気った部分がある。つまり、オイルが漏れているようだ。

【左】ショックを最大に伸ばすと、ケースの上端に湿気った部分がある。つまり、オイルが漏れているようだ。 【右】20万kmオーバーだから当然だ。

【右】20万kmオーバーだから当然だ。 ショックは横から見ると前傾角が付けてある。上側のブッシュはフレームから横に突きだしたボルト部に差し込んである。

ショックは横から見ると前傾角が付けてある。上側のブッシュはフレームから横に突きだしたボルト部に差し込んである。 ショックを切り離して、車軸をゆっくり下げる。ラテラルロッドが接続されているため、まず左側が簡単に外れた。

ショックを切り離して、車軸をゆっくり下げる。ラテラルロッドが接続されているため、まず左側が簡単に外れた。 スプリングのアッパー側ラバーシートを外す。今回はリヤ側だけ交換している。引き抜くだけでいい。装着時は中性洗剤入りの水などを塗布。

スプリングのアッパー側ラバーシートを外す。今回はリヤ側だけ交換している。引き抜くだけでいい。装着時は中性洗剤入りの水などを塗布。 「右側は外れない」一方右側は、まだバネ力が残っていて外れない。ラテラルロッドを外すべきだったが、始めてしまったので何とかしないと……。

「右側は外れない」一方右側は、まだバネ力が残っていて外れない。ラテラルロッドを外すべきだったが、始めてしまったので何とかしないと……。 「ダメ!」スプリングコンプレッサーで縮めて取り出した。縮めた時は2本使ったが、車軸に干渉するので外す時は1本。危険なのでやめよう。

「ダメ!」スプリングコンプレッサーで縮めて取り出した。縮めた時は2本使ったが、車軸に干渉するので外す時は1本。危険なのでやめよう。ノーマルバネでもブレーキラインが張る

リヤサスペンションはスプリングとショックが完全に分離したレイアウトになっている。乗用車でも昔のFR車のリジット式ではこのような構造だったし、現在ではFFのビーム式が似たようなレイアウトになっている。

交換手順の基本は、ジャッキアップして、フレームにウマを掛け、車軸の位置をジャッキで調整しながらショックアブソーバーとの接続を外したあとに車軸を下げるとスプリングが外せるようになる。こちらも基本的には、スプリングコンプレッサー不要でクルマの自重でスプリングを縮めることができるはず。これならフロントより簡単だろうとタカをくくっていたが、それは大間違いだった。

ショックを切り離すところまでは簡単なので、ショック交換はすぐできる。しかし、スプリングを替える場合、それが純正の新品だったとしても注意が必要ということが分かった。その理由はブレーキホースの長さに余裕がなく、スプリングを外せるところまで車軸を降ろすと、ホースがちぎれそうになるためである。これは、今回手抜きしてマニュアルに記載してあるトレーリングリンク外しを実施してないせいもあるのだろうが、ちょっとバランスを崩したりするとホースを傷めてしまう。

ましてや今回はロングスプリングを入れるので、どうがんばってもブレーキホースを切り離さないとムリ。ブレーキフルード回路のエア抜きが少し面倒だが、これは仕方のないところ。さらに、パーキングブレーキのワイヤーも中間の支持ブラケットで張ってしまうので、ブラケットも外してからスプリング交換を行った。

ジムニーはリフトアップの度合いに応じて、アフターパーツで長いブレーキホースもあるので、これは交換したほうが安心かもしれない。

外した純正ショックは、オイル漏れがあり、左側は窒素ガスも完全に抜けていて、作動自体が重かった。左右の動きが全く違っていたのだ。

外したリヤショックは、かろうじてガスが残っているほうが伸び、他方は縮んだまま。

外したリヤショックは、かろうじてガスが残っているほうが伸び、他方は縮んだまま。 直進時に斜めにロールするフィールの原因はこれかも。

直進時に斜めにロールするフィールの原因はこれかも。 スプリングの違い。純正と今回のリフトアップ品では、フロントよりリヤのほうが全長差を付けられているようだ。

スプリングの違い。純正と今回のリフトアップ品では、フロントよりリヤのほうが全長差を付けられているようだ。 車高アップ用のスプリングは車軸をさらに下げないと装着できないので、ブレーキホースを切り離した。

車高アップ用のスプリングは車軸をさらに下げないと装着できないので、ブレーキホースを切り離した。 パーキングブレーキのワイヤーを中間で保持する部分で引っ張られそうなので、このブラケットも外す。

パーキングブレーキのワイヤーを中間で保持する部分で引っ張られそうなので、このブラケットも外す。 ABSがないのが幸いか。

ABSがないのが幸いか。 車軸を十分に下げるとスプリングを入れる空間ができる。

車軸を十分に下げるとスプリングを入れる空間ができる。 スプリングには上下の向きがあり、径の小さなほうを上に向けて装着する。

スプリングには上下の向きがあり、径の小さなほうを上に向けて装着する。 車軸を上げてショックアブソーバーを連結。本締めを行ったのち、ブレーキのエア抜きを行う。

車軸を上げてショックアブソーバーを連結。本締めを行ったのち、ブレーキのエア抜きを行う。 左側一輪で両輪分が済むので簡単。

左側一輪で両輪分が済むので簡単。 「完成」いかにもたくましそうな足回りに生まれ変わった! 試運転して、減衰力調整を行い、マッチングを取っておく。

「完成」いかにもたくましそうな足回りに生まれ変わった! 試運転して、減衰力調整を行い、マッチングを取っておく。キチンと調整するにはパーツ交換が必要

トレーリングアームの支点ブッシュのボルトを緩めてから締め直す。これで基本車高が変わったことに伴うブッシュのネジれを解消。

トレーリングアームの支点ブッシュのボルトを緩めてから締め直す。これで基本車高が変わったことに伴うブッシュのネジれを解消。 車高アップで車軸が右側へずれており、タイヤの位置が変わってきている。

車高アップで車軸が右側へずれており、タイヤの位置が変わってきている。 これはラテラルロッドの軌跡によるもの。

これはラテラルロッドの軌跡によるもの。 【Before】サイドシル基準だと前後でほぼ水平に見える。しかし、荷物の積載などで尻下がり気味になることも多かった。

【Before】サイドシル基準だと前後でほぼ水平に見える。しかし、荷物の積載などで尻下がり気味になることも多かった。 【After】全体的な車高アップは4センチほどだが、リヤのほうがより上がって前傾姿勢に変化。このためライト光軸は調整せずともいい感じ。

【After】全体的な車高アップは4センチほどだが、リヤのほうがより上がって前傾姿勢に変化。このためライト光軸は調整せずともいい感じ。スプリング変更による車高変化はトレッド変化を引き起こす

JA22型のサスペンション形式は、それまでのリーフスプリングから、I.L.L(アイソレーティッド・リーディング・リンク)式コイルサスペンションへと変更されている。リーフスプリングは、板バネがサスペンションの構造材も兼ねて前後左右の位置決めも行っているが、I.L.Lでは前後はトレーリングアーム、横方向はラテラルロッドで分担している。この方式だと、走行時も含め車高変化が起こるとトレッド変化が起こる(普通の乗用車では、ラテラルロッド部の機構により、この変化を防止している例もある)。

ラテラルロッドは、クルマの後ろから見ると右上がりに装着されているので、今回のように車高アップすると、ラテラルロッドの角度が垂直方向に振れて、車軸自体は右側にずれてくる。これはブッシュなどに過度な負担を与えるし、4輪でできる前後の中心とボディの中心がずれてしまうので、クルマのバランス自体が狂ってしまうことになる。そのため、本来であれば長さ調整式や偏心ブッシュ入りのラテラルロッドに交換してやる必要がある。これは次の課題である。

今回追加した関連整備として、トレーリングアームの取り付け部を一旦緩めてから締め直すことを行った。サスペンションが動くと、ブッシュがねじれるが、スプリング変更などで車高が変わると駐車時からブッシュがねじれてしまい、走行中のストローク方向によってはネジれが通常より増えてしまうので、これを除去して定位置にリセットしておくのだ。ジムニーのトレーリングアームは普通のクルマに比べると非常に長いので、今回の車高変化程度だとさほどの角度変化はないので、作業の効果も薄いだろうが、ブッシュも換えたばかりなのでこだわってみたのだ。もちろん、ラテラルロッド交換も実施すべきだが、これは近々アフターパーツに変更するだろうから省略している。今回の作業で、乗り心地も激変。別物のクルマになったような安定感が得られた。

【インプレッション】GABショックアブソーバーの実力は? 街乗り編

まるでクルマを乗りかえたかのような変わりっぷり

ショックは前4段、後方8段の減衰力調整式。今回は前を3段、後ろを6段に設定したが、少々締め過ぎかもしれない。

ショックは前4段、後方8段の減衰力調整式。今回は前を3段、後ろを6段に設定したが、少々締め過ぎかもしれない。 街乗りではフラフラすることなく快適になった。今のところ車高をアップした弊害は起きていない。横風にも踏ん張ってくれる。

街乗りではフラフラすることなく快適になった。今のところ車高をアップした弊害は起きていない。横風にも踏ん張ってくれる。 特に段差を乗り越えた時の揺さぶりがなくなったのが大きい。これまでは斜めに段差を超えると前後左右に揺れ続けていた。

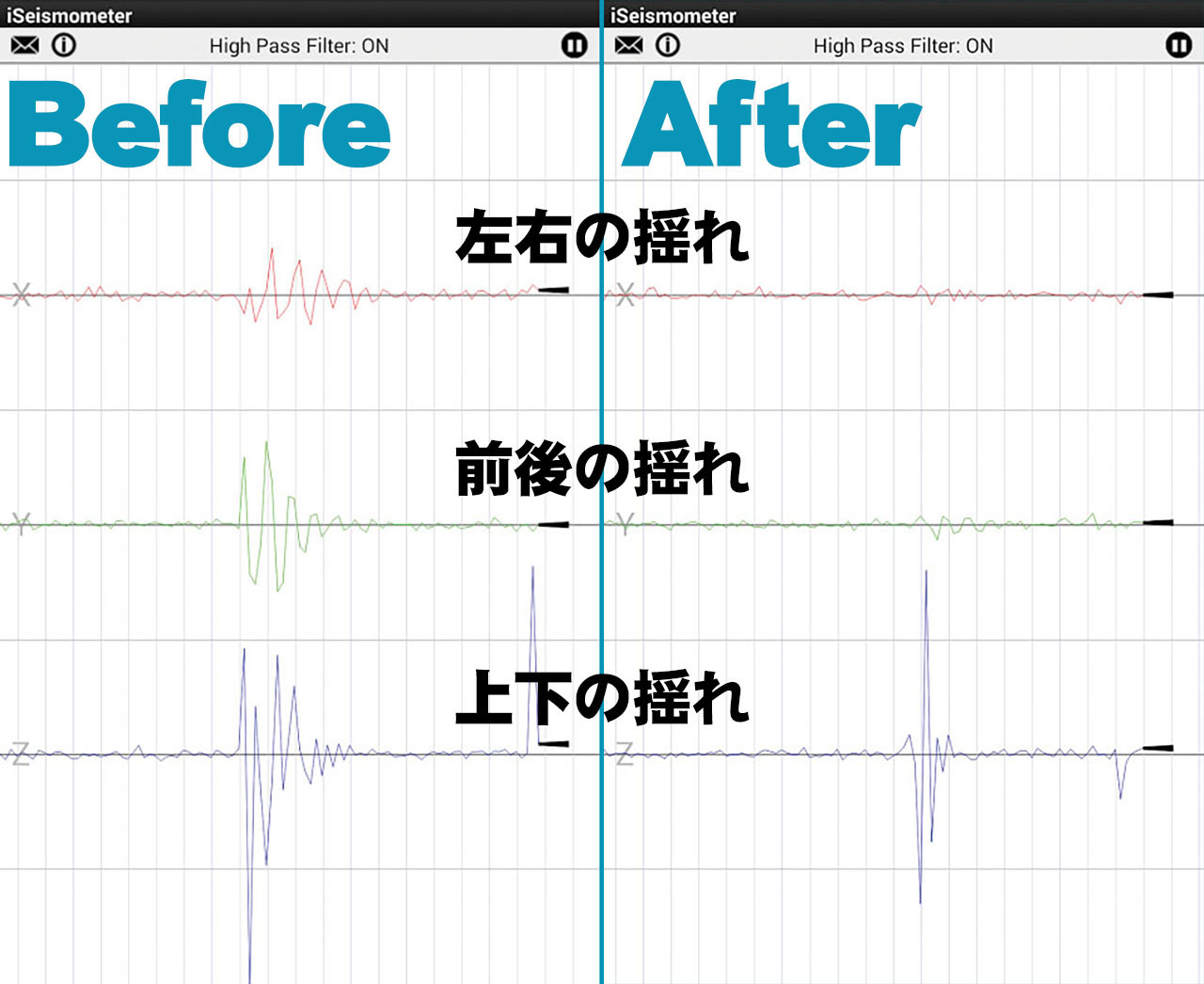

特に段差を乗り越えた時の揺さぶりがなくなったのが大きい。これまでは斜めに段差を超えると前後左右に揺れ続けていた。 スマホアプリの「地震計-iSeismometer」を使って揺れを計測。上下だけでなく前後、左右の揺れも計測できる。違いは明らか。

スマホアプリの「地震計-iSeismometer」を使って揺れを計測。上下だけでなく前後、左右の揺れも計測できる。違いは明らか。