故障・修理

更新日:2019.09.13 / 掲載日:2019.09.13

国産エンジンの変遷

今でこそ、日本車の性能は世界のトップレベルとなっているが、本格的に自動車を生産しだしたのは第2次世界大戦後であり、性能的に欧米のクルマと肩を並べるようになったのは、ここ20年くらいであろう。その間に、国産エンジン技術はどのように進化してきたのか? トヨタ博物館のコレクションでエンジンメカニズムの足跡をたどってみた。

半世紀に渡る国産エンジンの歴史をエンジンルームからたどってみた

国産車のエンジン技術は、DOHC4バルブを市販の大衆スポーツカーレベルに普及させた20年前ほどからリッター当たり出力などで世界のトップを走るようになってきたが、日本で本格的に乗用車を作るようになったのは、第二次大戦後である。ましてや、一般の人々がマイカーを手に入れられるようになったのは1970年代以降であり、短期間で欧米の諸先輩に追いつけ追い越せとすさまじいスピードで技術レベルを向上させてきたのである。

そのエンジン技術の移り変わりをかいま見るべくAM取材班が向かったのは名古屋市のトヨタ博物館。ここには国内外の貴重なモデルが展示されているが、今回は特別にエンジンルームの撮影許可をいただき、主に国産車の1930年代から1970年代にスポットをあててメカの変遷をたどってみた。

エンジンの進化のポイントは数多くあるのだが、動弁系だけ見ても主要な形式はこの時期すでに顔を揃えているのが分かる。つまり、1950年代以前ではサイドバルブ式があり、その後OHVが標準エンジンとなり、高級エンジンはOHC。特殊なスポーツカーではDOHCが採用されている。一方で、軽自動車では2サイクルが多数派の時代もあった。

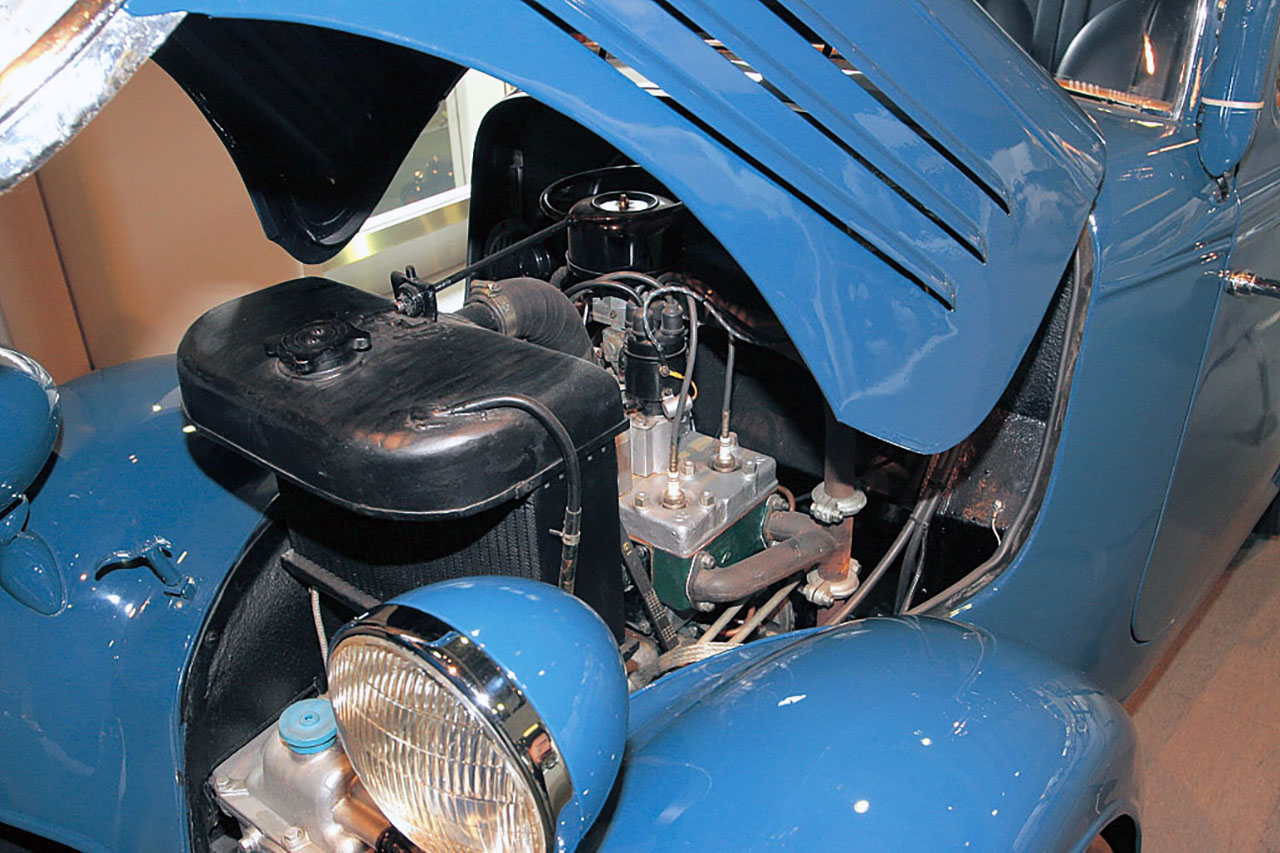

エンジン種類:水冷V4 Lヘッド 総排気量:737立方cm 最高出力:12hp(9kW)/3000min-1

エンジン種類:水冷V4 Lヘッド 総排気量:737立方cm 最高出力:12hp(9kW)/3000min-1東京自動車製造により、1935年から3年間製造された日本初の前輪駆動乗用車。車名は茨城県にある筑波山に由来している。FFといってもエンジンは前後逆向き搭載の縦置き。水冷4気筒エンジンは前後長が短い狭角Vで、動弁系はサイドバルブ式を採用している。ヘッドはシリンダーとの合わせ面および上面が水平になっていて、外観からはVというよりスクエア型に見える。中央から混合気を導入し、シリンダー両側に排気が出ていく。

同時代の欧州車として似た配置はシトロエン7CVやルノーでも一時期採用されていたトランスミッション前置きの縦置きFF。

同時代の欧州車として似た配置はシトロエン7CVやルノーでも一時期採用されていたトランスミッション前置きの縦置きFF。 ラジエターはエンジンの後ろ(車両の前方)、トランスミッションの上に位置する。フライホイール側にファンを設置。

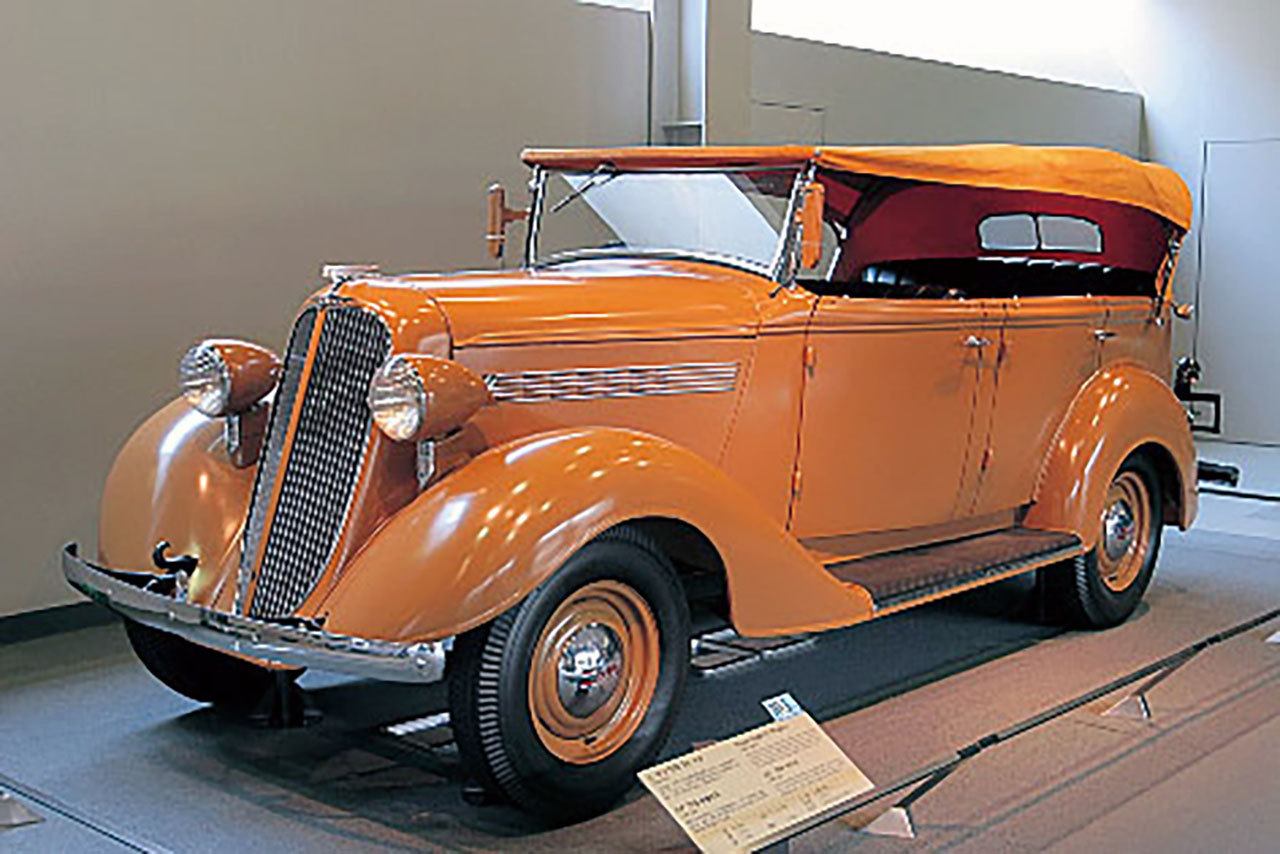

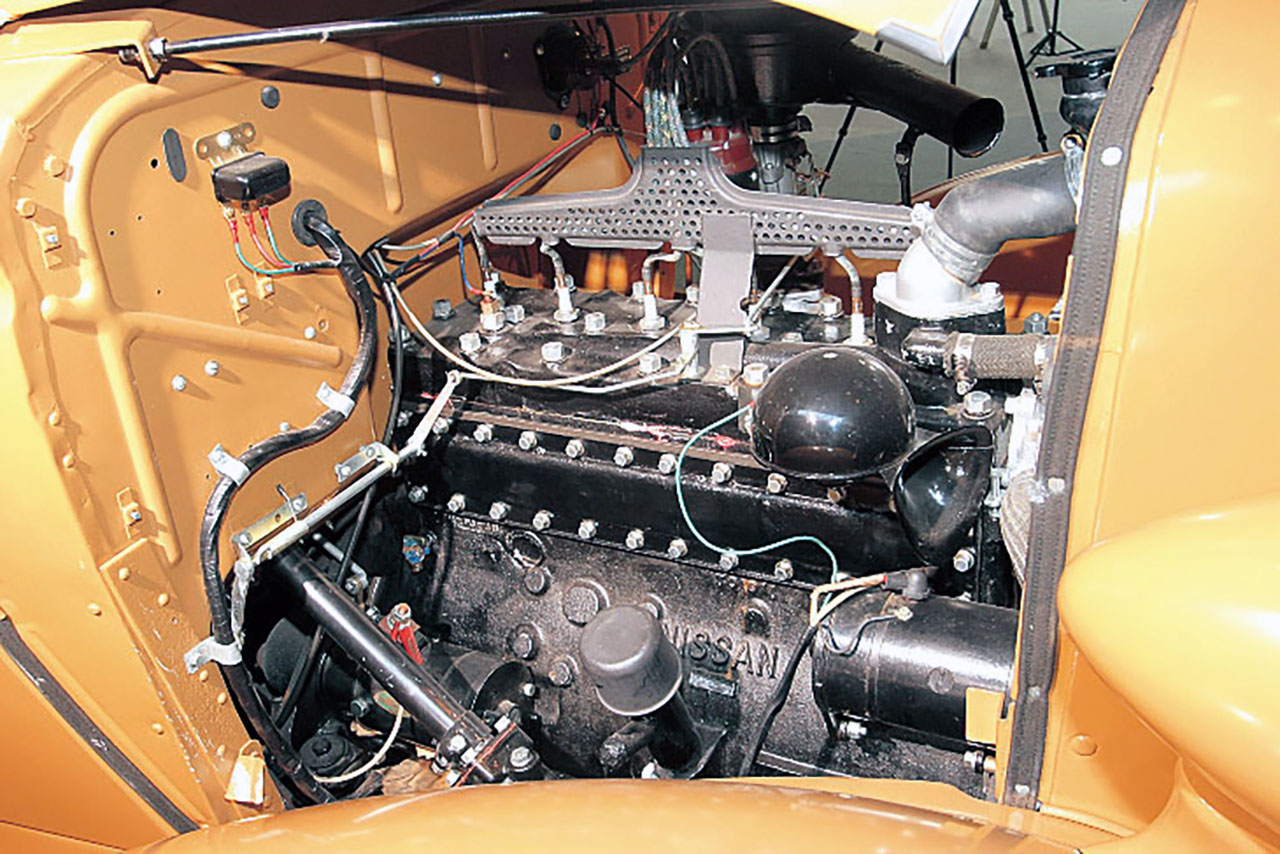

ラジエターはエンジンの後ろ(車両の前方)、トランスミッションの上に位置する。フライホイール側にファンを設置。 エンジン種類:水冷直6 SVV 総排気量:3670立方cm 最高出力: 85 hp(62 .5 kW)/3400min

エンジン種類:水冷直6 SVV 総排気量:3670立方cm 最高出力: 85 hp(62 .5 kW)/3400min米グラハム・ページ社から大型乗用車の設計と生産設備をまるごと導入し、1937年から70型として製造・販売。サイドバルブの6気筒エンジンは3.6Lと大排気量だが85馬力しかない。1.41トンの車重を考えると、どんな加速感だったのか?セルモーターも装備している。点火コイルは最近まで使われていた開磁路の筒型。点火プラグはA-8が装着されている。ブロックにNISSANの文字が誇らしげに入っている。

エンジンフードは両側から折りたたみながら開く方式。エンジンのブロックサイドもよく見える。

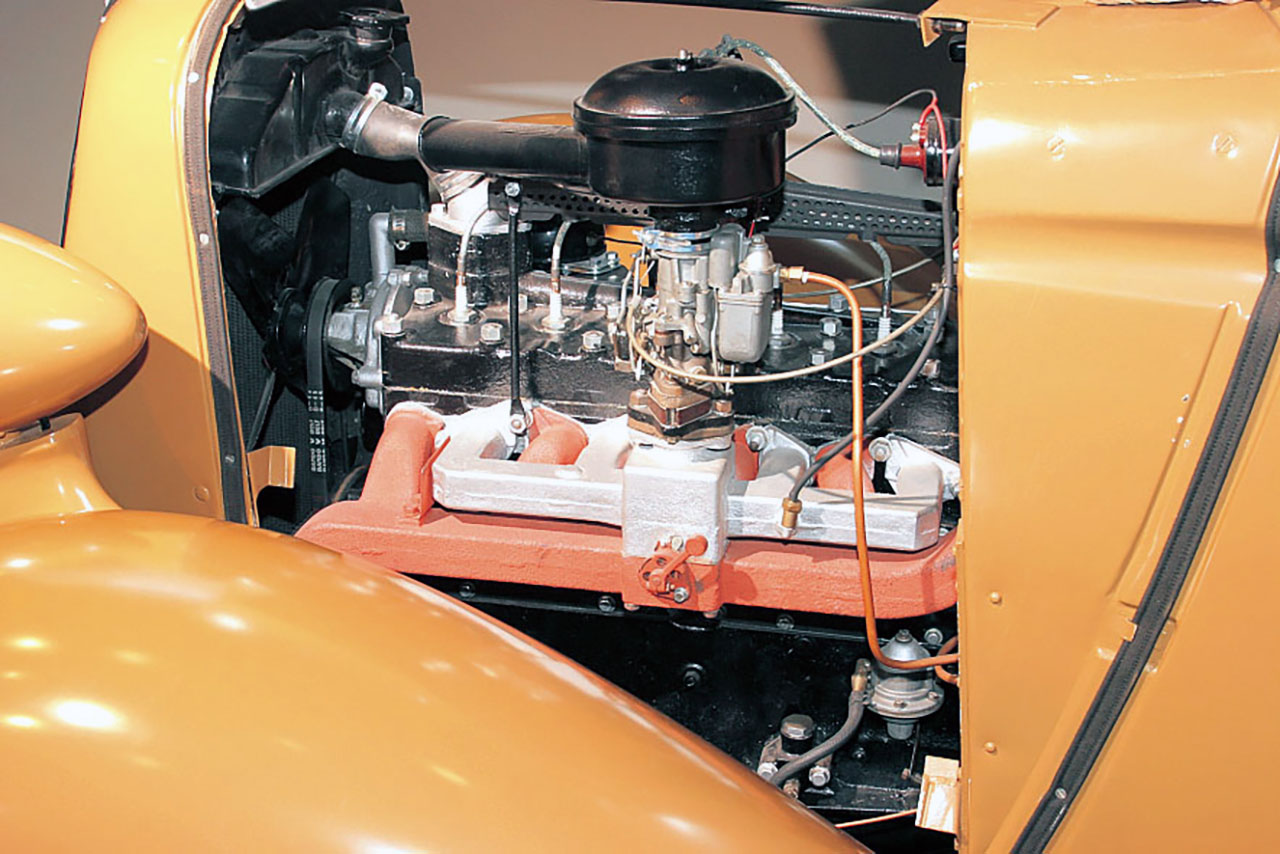

エンジンフードは両側から折りたたみながら開く方式。エンジンのブロックサイドもよく見える。 インマニはエキゾーストで加熱して気化を促進するようになっていて、特に冬季の運転性を確保。切り替えレバーらしきものが見える。

インマニはエキゾーストで加熱して気化を促進するようになっていて、特に冬季の運転性を確保。切り替えレバーらしきものが見える。 エンジン種類:水冷直6 OHVV 総排気:3389立方cm 最高出力: 82 hp(60 kW)/3000 min

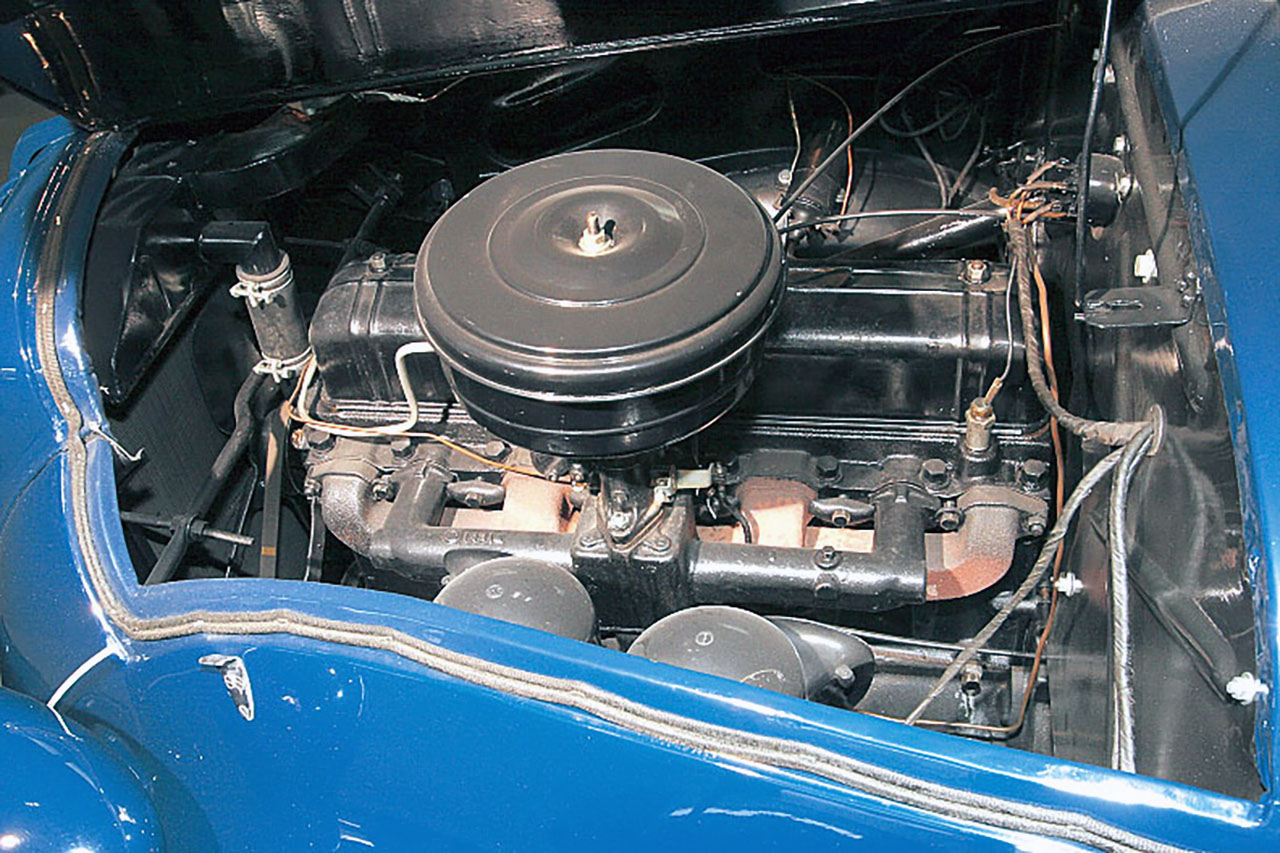

エンジン種類:水冷直6 OHVV 総排気:3389立方cm 最高出力: 82 hp(60 kW)/3000 min 助手席側から吸排気機構を見る。エンジンの割に小型のエアクリーナーボックス。ヘッド後方に水温計風の電線が見える。

助手席側から吸排気機構を見る。エンジンの割に小型のエアクリーナーボックス。ヘッド後方に水温計風の電線が見える。 プラグはヘッドの横から差し込まれている。くさび形燃焼室のためとのこと。プラグブーツはなく、端子の接続だけだ。

プラグはヘッドの横から差し込まれている。くさび形燃焼室のためとのこと。プラグブーツはなく、端子の接続だけだ。当時の国産車が模倣した西欧の先進メカ展示も超豊富だ

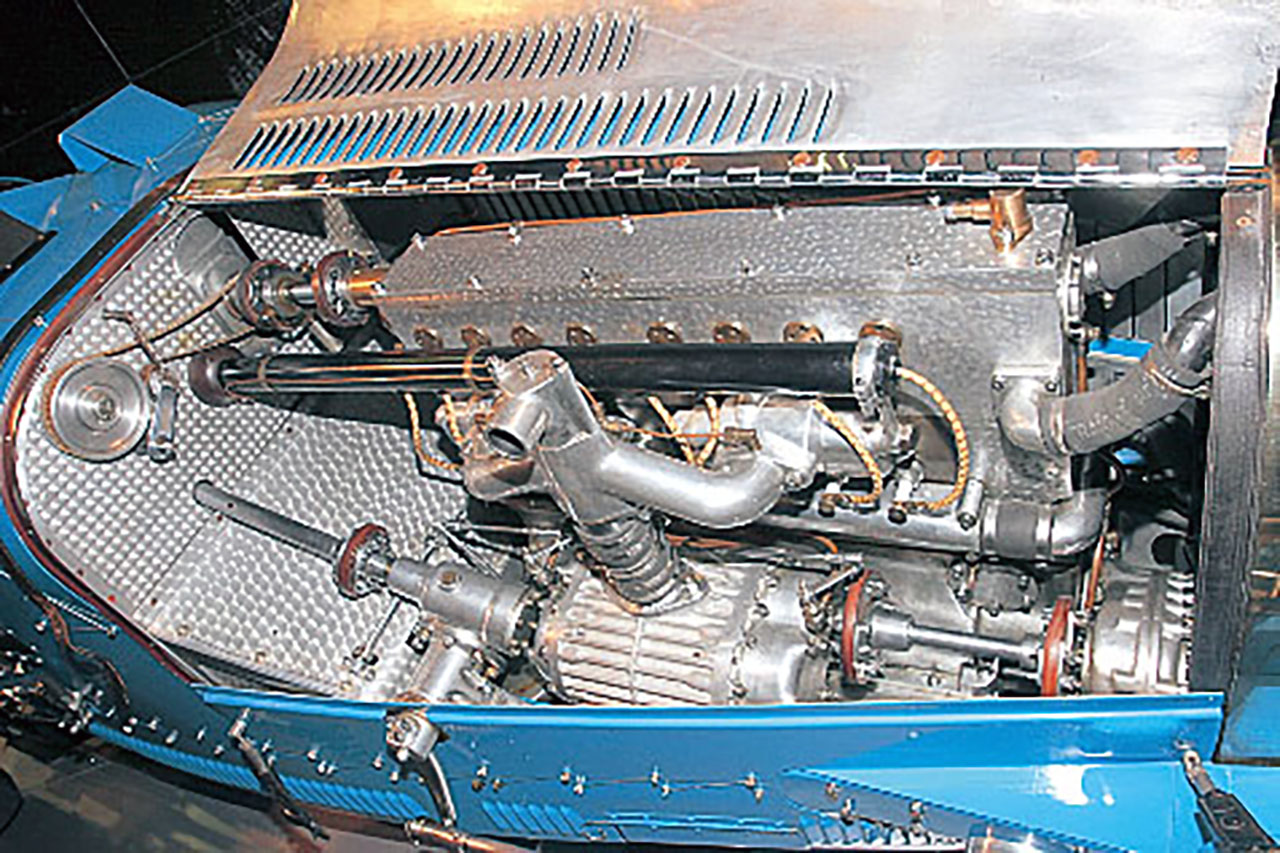

トヨタ博物館には、世界の自動車史に残る貴重な名車が多数所蔵されているが、今から80年以上前といえば、国産乗用車が存在しないような時代だが、ヨーロッパでは性能競争が盛んになっていて、エンジン出力が急速に向上していた。1932年のスピードレコードカーでは、1370psオーバーですでに400km/hに到達していたのである。トヨタ博物館にあるブガッティタイプ35Bやアルファロメオ6Cにはすでに機械式スーパーチャージャーが装備されている。DOHCや5バルブ、といった現代に通じるメカニズムも多くが1900年代初頭に登場しているのである。

L6-DOHC過給器付エンジン。1752CC 85hp。公道上のレースで史上初の平均速度100km/hを突破し優勝。

L6-DOHC過給器付エンジン。1752CC 85hp。公道上のレースで史上初の平均速度100km/hを突破し優勝。 TV番組のオープニングでもお馴染み。水冷8気OHC。スーパーチャージャー付きで2262 CCで130hp。見た目も芸術品。

TV番組のオープニングでもお馴染み。水冷8気OHC。スーパーチャージャー付きで2262 CCで130hp。見た目も芸術品。 Tヘッド型サイドバルブの水冷直列4気筒7970CCは85hp。この時代は、エンジンオイル手動ポンプ給油で垂れ流しだそう。

Tヘッド型サイドバルブの水冷直列4気筒7970CCは85hp。この時代は、エンジンオイル手動ポンプ給油で垂れ流しだそう。

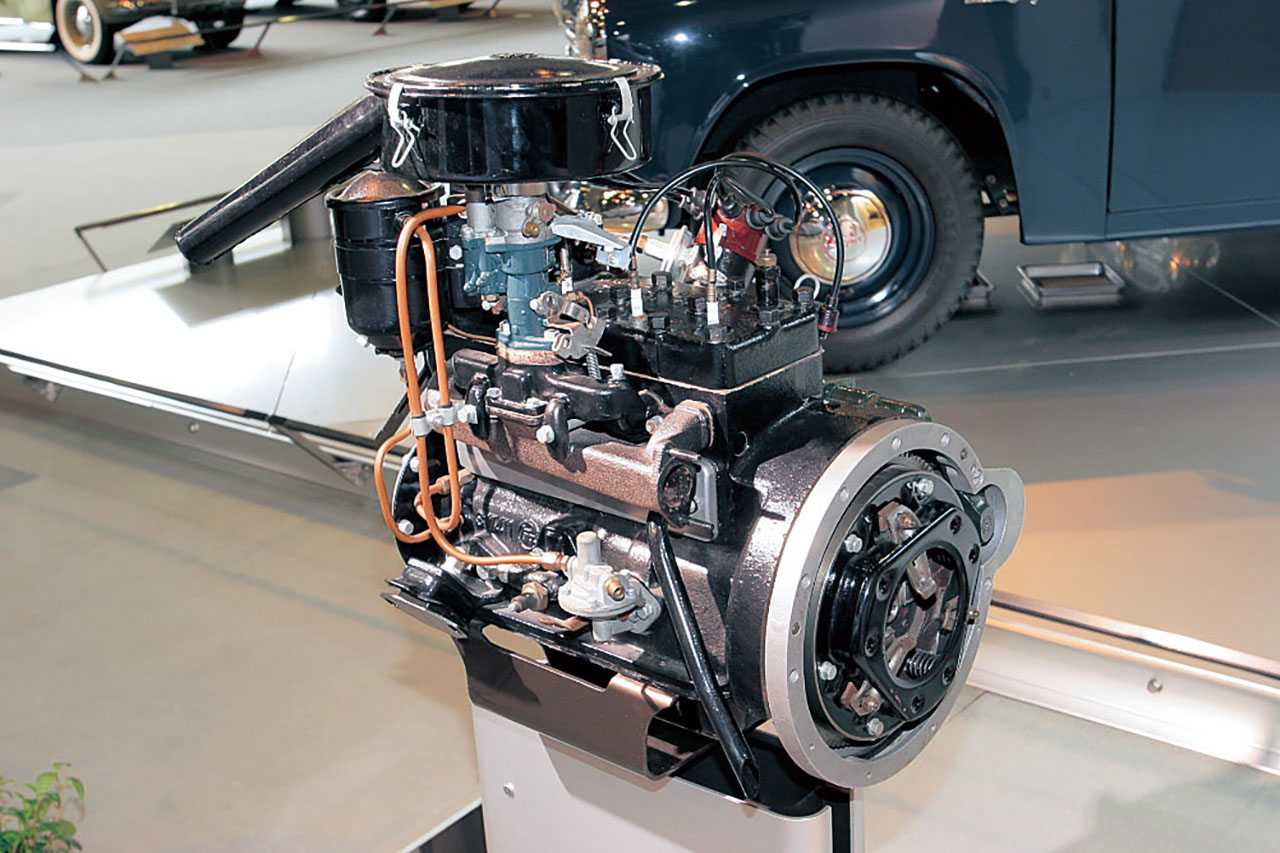

エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:995立方cm 最高出力:27hp(20kW)/4000min-1

エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:995立方cm 最高出力:27hp(20kW)/4000min-1小型車への進出構想から生まれた1リッタークラスの乗用車。2ドアを標準としたオーナードライバー(マイカーという前)向け。エンジンは、まだサイドバルブ式で27hpしかないから、20年後の360cc軽自動車にも劣るくらいの数値。ヘッド高が非常に低いこともあり、ディストリビューターが飛び出して見える。オクタン価によってイニシャルの点火時期を簡単に調整できるようにしてある。ラジエターは加圧式キャップを装備している。

流体力学を応用したデザインで、先端をとがらせたボンネット形状のため、開口部が狭いエンジンルーム。

流体力学を応用したデザインで、先端をとがらせたボンネット形状のため、開口部が狭いエンジンルーム。 フライホイール側から。シリンダーブロック上の薄い部分がヘッド。ガスケットによる境界線が分かる。点火時期は1ー2ー4ー3。

フライホイール側から。シリンダーブロック上の薄い部分がヘッド。ガスケットによる境界線が分かる。点火時期は1ー2ー4ー3。 意外と狭いエンジンルーム。SVと比べるとヘッドカバーの付くのがOHVの証か。この時代でもスパークプラグは端子に剥き出し金具が付くタイプ。

意外と狭いエンジンルーム。SVと比べるとヘッドカバーの付くのがOHVの証か。この時代でもスパークプラグは端子に剥き出し金具が付くタイプ。 「“濾紙式エヤークリーナー”と自慢げに表示」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:1453立方cm 最高出力:48hp(35kW)/4000min-1

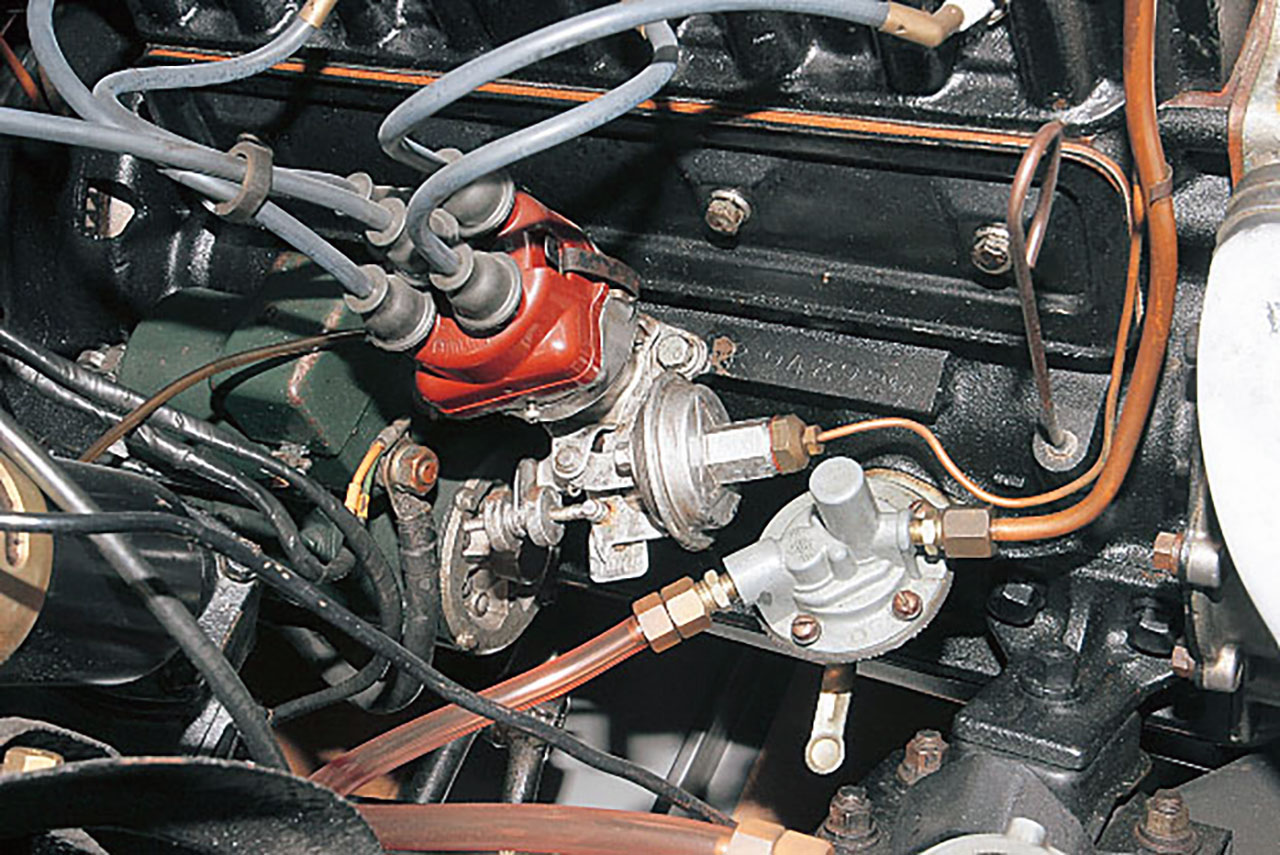

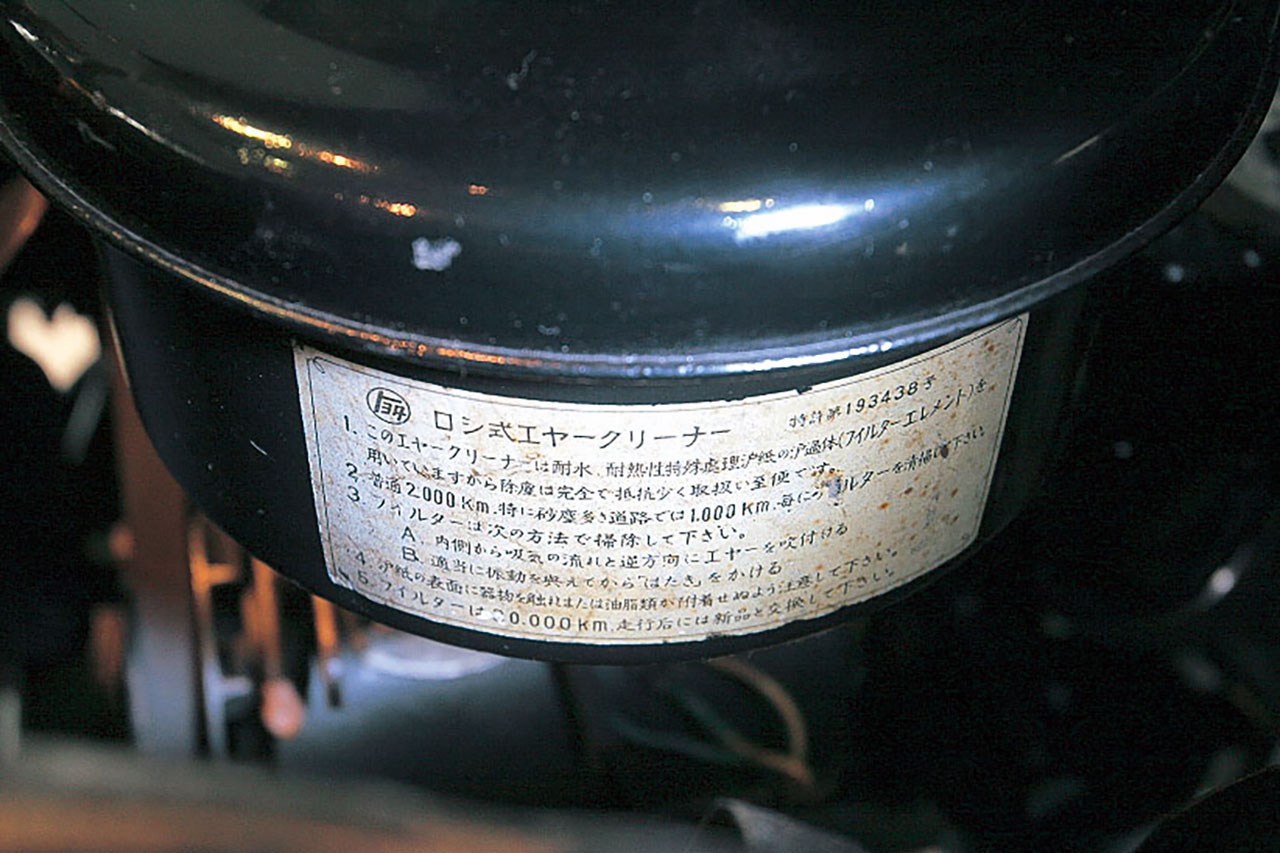

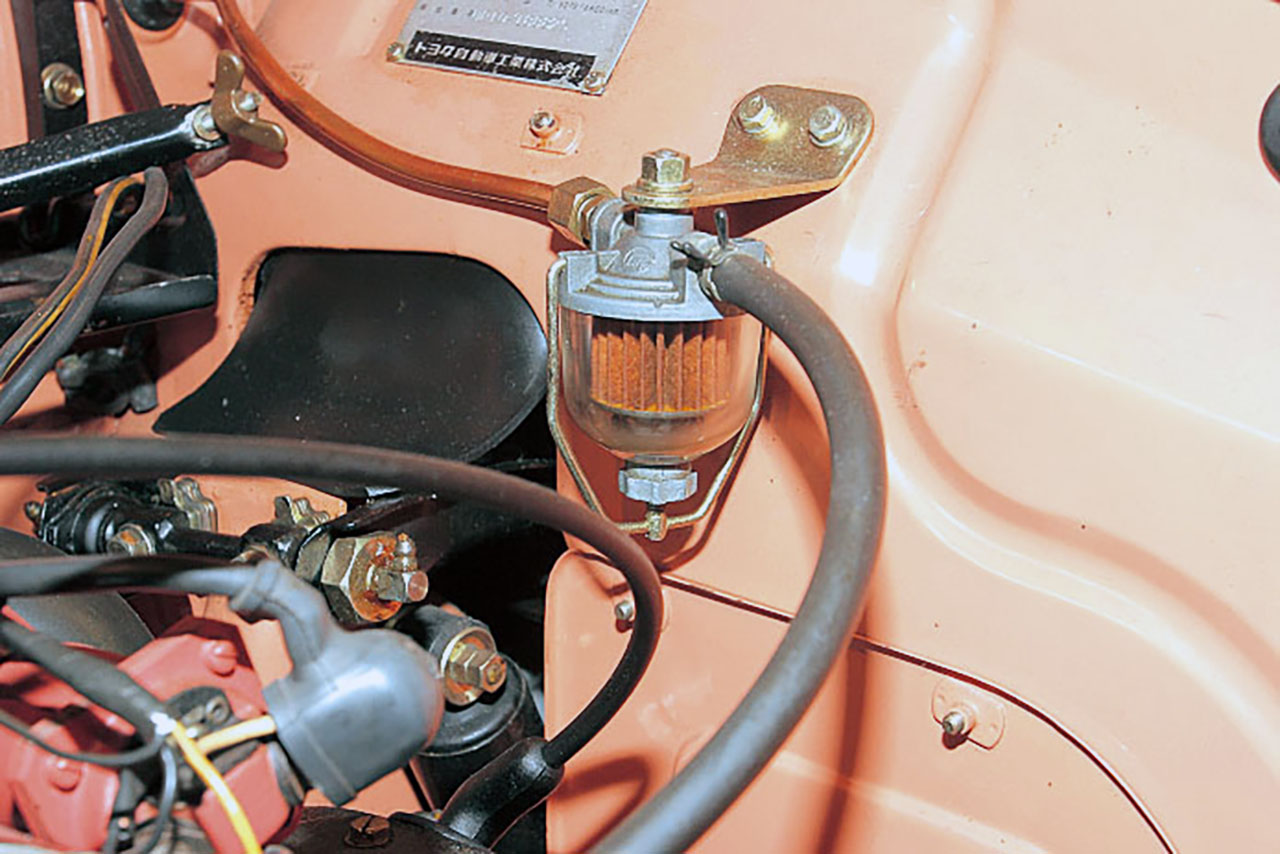

「“濾紙式エヤークリーナー”と自慢げに表示」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:1453立方cm 最高出力:48hp(35kW)/4000min-1日本より遙かに進んだ海外メーカーとの技術提携が盛んに行われた当時、トヨタは純国産方式でクラウンを開発、というストーリーはプロジェクトXでも紹介された。エンジンはOHV化しパワーアップ、吸排気はカウンターフローで、キャブレターには機械式燃料ポンプでガソリンを供給。“エヤー”クリーナーは特許を取ったロシ式で「除塵は完全で抵抗少なく取り扱い至便」との口上。当時はオイルバス式もあったためだろう。また、2000kmで点検し、エヤーやはたきでホコリを取るようにという説明も付随。ボックスの形状もダウンドラフトキャブレターの上から手前にずらし、エンジン全高を抑えている。

ディストリビューターはバキューム進角だが金属配管だ。その隣が燃料ポンプで、手動のレバー付き(初期吸い込み)。

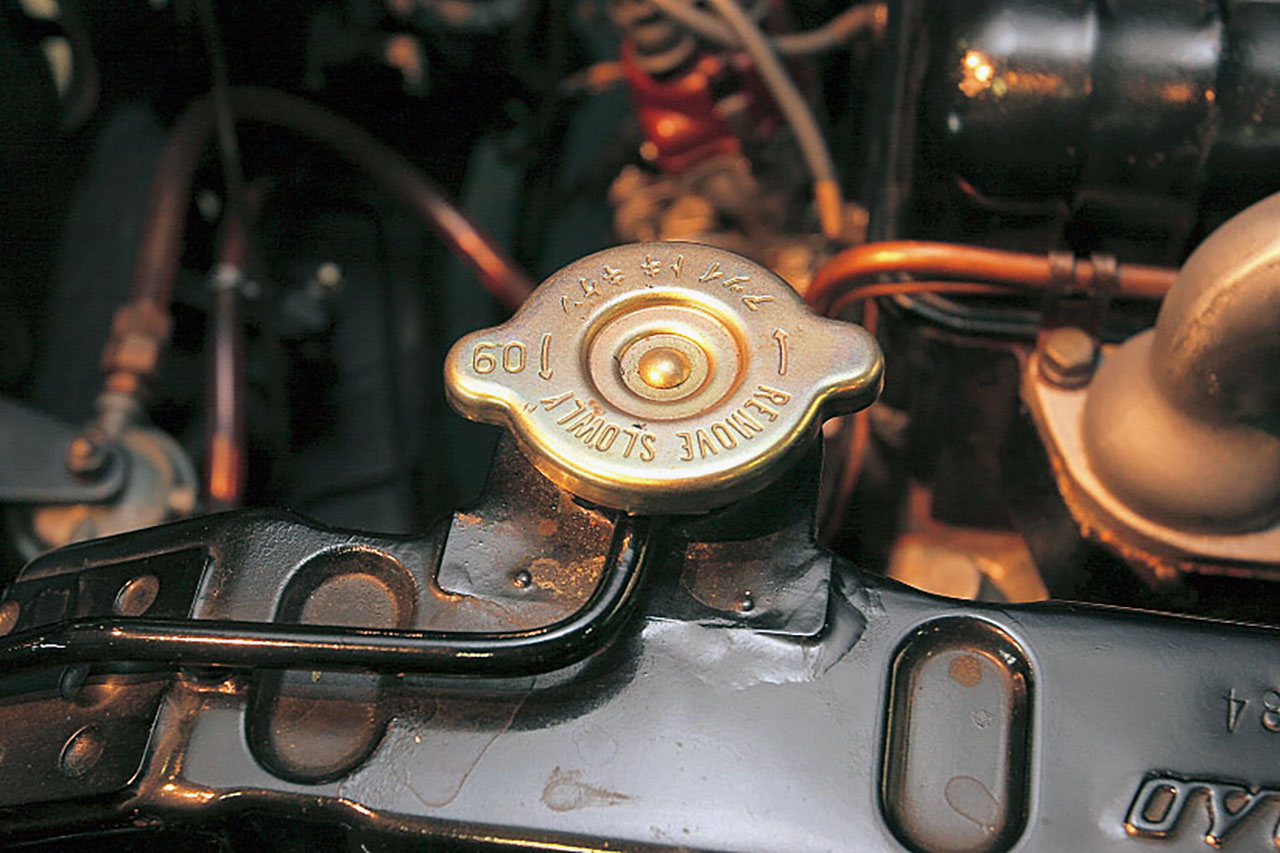

ディストリビューターはバキューム進角だが金属配管だ。その隣が燃料ポンプで、手動のレバー付き(初期吸い込み)。 ラジエターキャップは加圧式である。0.9と書いてあるから設定圧0.9kg/cm2だろう。リザーバータンクはまだないので、量の定期点検も必要。

ラジエターキャップは加圧式である。0.9と書いてあるから設定圧0.9kg/cm2だろう。リザーバータンクはまだないので、量の定期点検も必要。 ロシ式エヤークリーナーが新機構だった時代。特徴や清掃法をガイドするラベルが貼られていた。

ロシ式エヤークリーナーが新機構だった時代。特徴や清掃法をガイドするラベルが貼られていた。安定した品質と耐久性向上を目指した50年代

道具としての耐久性や信頼性が遙かに低かった1950年代までのクルマでは、エンジンの動弁系はサイドバルブ(SV)式が多い。トヨタなどは1930年代のエンジンがOHVなのに、1947年のS型エンジンではSV式を採用している。これは、自社開発するに当たって、より手堅い設計と判断したためのだろう。SV式では、シリンダーヘッドはフタで、動弁系自体をシンプルにできるからだ。

当時の圧縮比はせいぜい7.0:1程度、それ以下のエンジンも珍しくなかった。ディストリビューターには点火時期を工具を使わなくても調整できるようにしたナットが付いているが、これもオクタン価に対応するためである。今でいうところのハイオク-レギュラー切り替えプログラムに似ている。

50年代はまだ砂利道だらけで砂塵が非常に多く、ひどい場合では1万5000kmでボーリングが必要になるなど、エンジンの耐久性も低かった。そこで採用されたロシ式のエアクリーナーは微細なホコリまで取り除くことができ、シリンダー摩耗の軽減にも大きな効果があったという。また、ピストンリング改良やオイルフィルターの濾紙化も効果を上げるなど、様々な改良の積み重ねによってボーリングの間隔も6万~7万kmと大幅に改善されていった。

「フィラーキャップにさえ舶来品の香りが漂うライセンス生産車両」エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:1265立方cm最高出力:37.5hp(27.6kW)/4200min-1

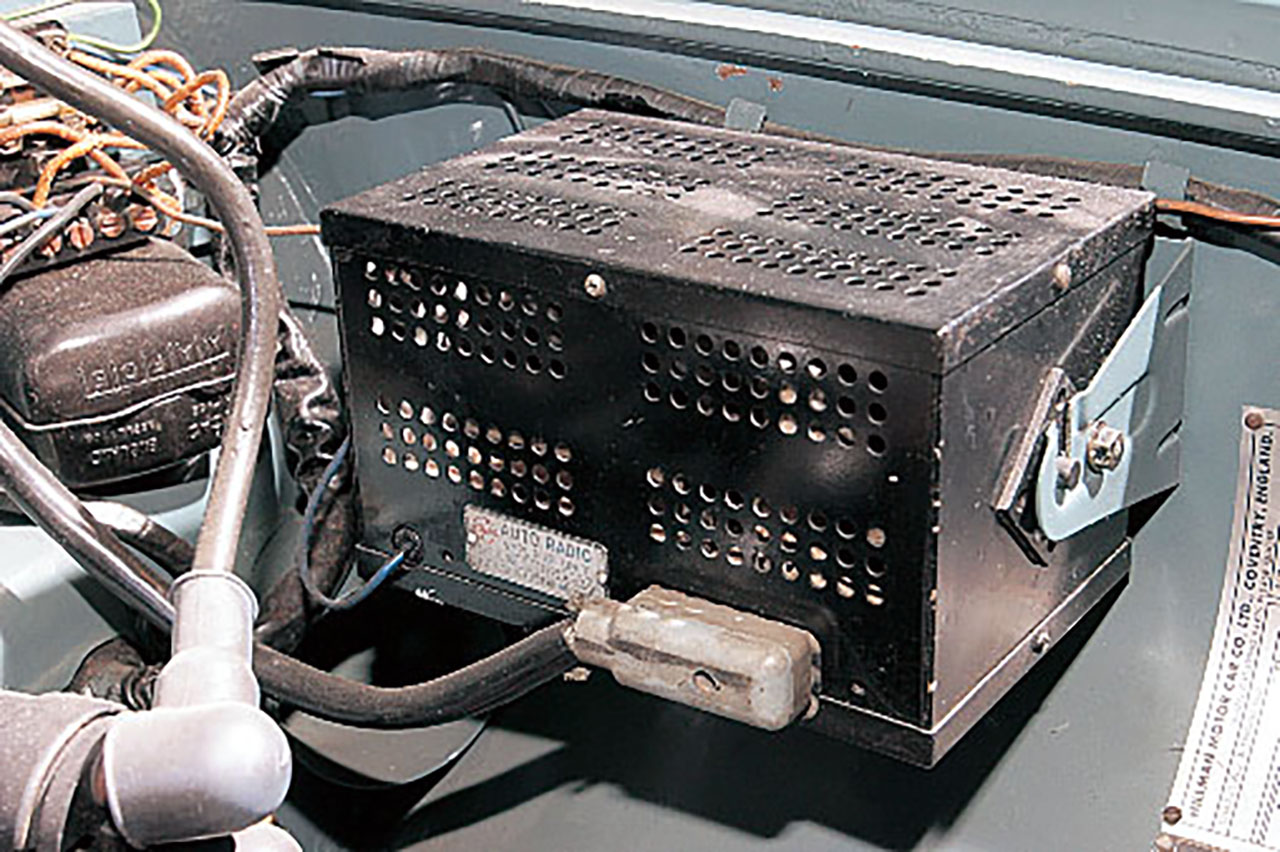

「フィラーキャップにさえ舶来品の香りが漂うライセンス生産車両」エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:1265立方cm最高出力:37.5hp(27.6kW)/4200min-1いすゞが戦後にパートナーとして選んだのがイギリスのルーツグループで、1953年からヒルマン・ミンクスの生産に入る。エンジンのフィラーキャップにはOIL SHELLと書かれたり、油脂類の指定表や車体番号票が英語表記であり、純粋な国産車と雰囲気が違う。エアクリーナーボックスはキャブに直接ではなく、ダクト経由でボディ側にマウントされていた。

展示車はいすゞ所有だが、展示用ナンバーには「HILLMAN 国産組立第1号車」とある。明るいボディ色が斬新だった。

展示車はいすゞ所有だが、展示用ナンバーには「HILLMAN 国産組立第1号車」とある。明るいボディ色が斬新だった。 エンジンルームにドーンと居座っている箱には「AUTO RADIO」とある。ナショナル製だが、ラジオのアンプらしい

エンジンルームにドーンと居座っている箱には「AUTO RADIO」とある。ナショナル製だが、ラジオのアンプらしい SV式ヘッドは、ど真ん中に冷却水回路のアッパーホースが接続される。吸排気システムは写真では奥側。ダイナモが見える。

SV式ヘッドは、ど真ん中に冷却水回路のアッパーホースが接続される。吸排気システムは写真では奥側。ダイナモが見える。 「海外の先進技術を取り入れて開発した熟成版ダットサン」エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:860立方cm最高出力:24hp(17kW)/4000min-1

「海外の先進技術を取り入れて開発した熟成版ダットサン」エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:860立方cm最高出力:24hp(17kW)/4000min-1英オースチン車のノックダウン生産で、海外術を吸収しつつあったニッサンが1955年発表の110型のマイナーチェンジ版として設計したモデル。エンジンは860ccのSV式。もともとは1932年のダットサン500の494ccエンジンをベースにしており、旧型の110のデータでは、ボア×ストロークが60×76mm、圧縮比は6.5、3ベアリングクランク。オイルフィルターも採用されている。ウォーターポンプやサーモスタットも付く。

排気量を500ccから748、722.3cc(ボーリングした時の排気量を750cc以下にするため)、860ccと拡大した。

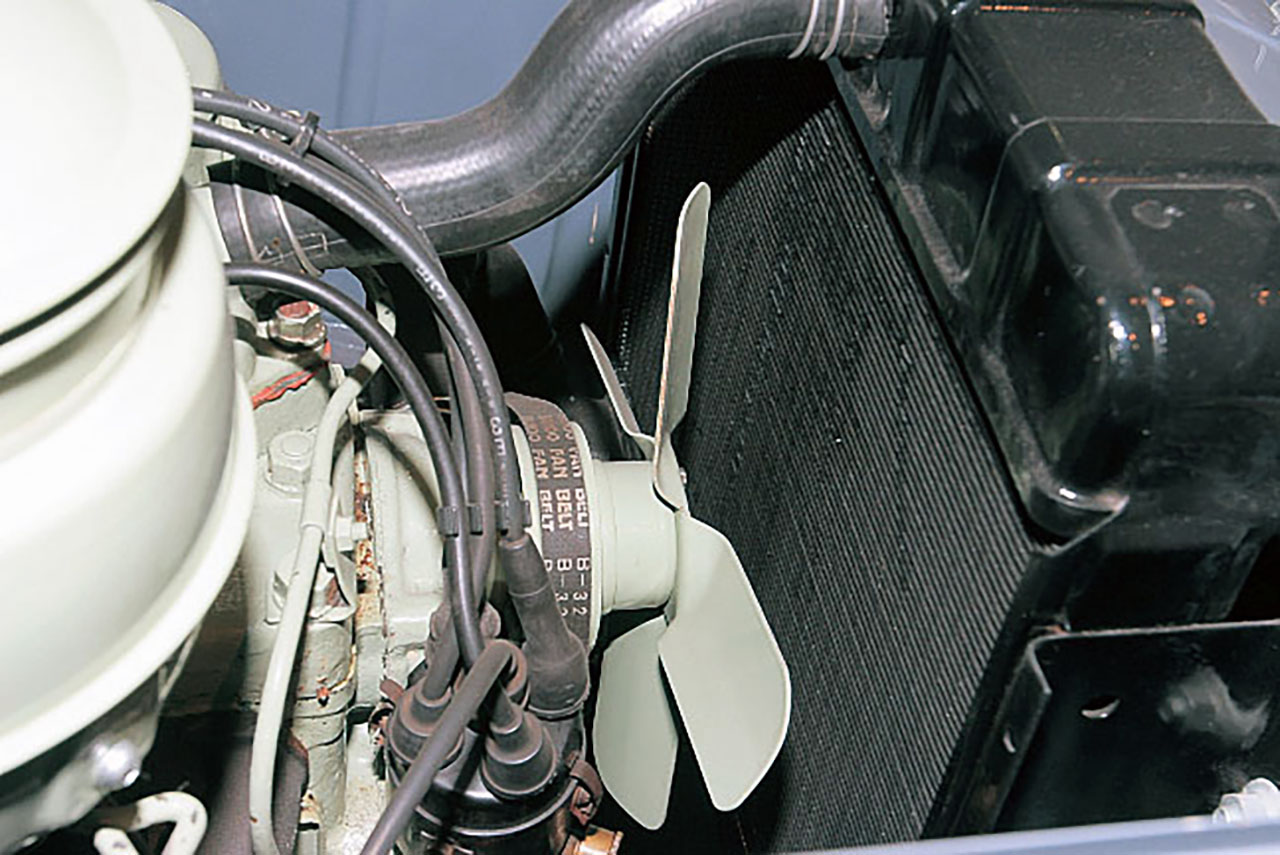

排気量を500ccから748、722.3cc(ボーリングした時の排気量を750cc以下にするため)、860ccと拡大した。 当初はクランクからギヤ駆動する冷却ファンだったのが、722cc化した際にベルト駆動に変更された。直結駆動の鉄板4枚式。シュラウドはない。

当初はクランクからギヤ駆動する冷却ファンだったのが、722cc化した際にベルト駆動に変更された。直結駆動の鉄板4枚式。シュラウドはない。 「ダットサンに対抗すべく登場したが短命に終わったモデル」エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:995立方cm最高出力:33hp(24kW)/4500min-1

「ダットサンに対抗すべく登場したが短命に終わったモデル」エンジン種類:水冷直4 SV 総排気量:995立方cm最高出力:33hp(24kW)/4500min-1タクシーの小型車枠の需要に対応すべく、995ccのサイドバルブS型エンジンを搭載して急遽開発されたが、当時のライバルだったダットサンを追撃する力はなかった。圧縮比は7.0:1 最大トルクは6.5kg-m/2800rpmで、初期の圧縮比6.5:1や6.7:1より引き上げられている。冷却はウォーターポンプを備えた強制循環式、オイル潤滑も全圧送式を採用。クランクはまだ3ベアリング。

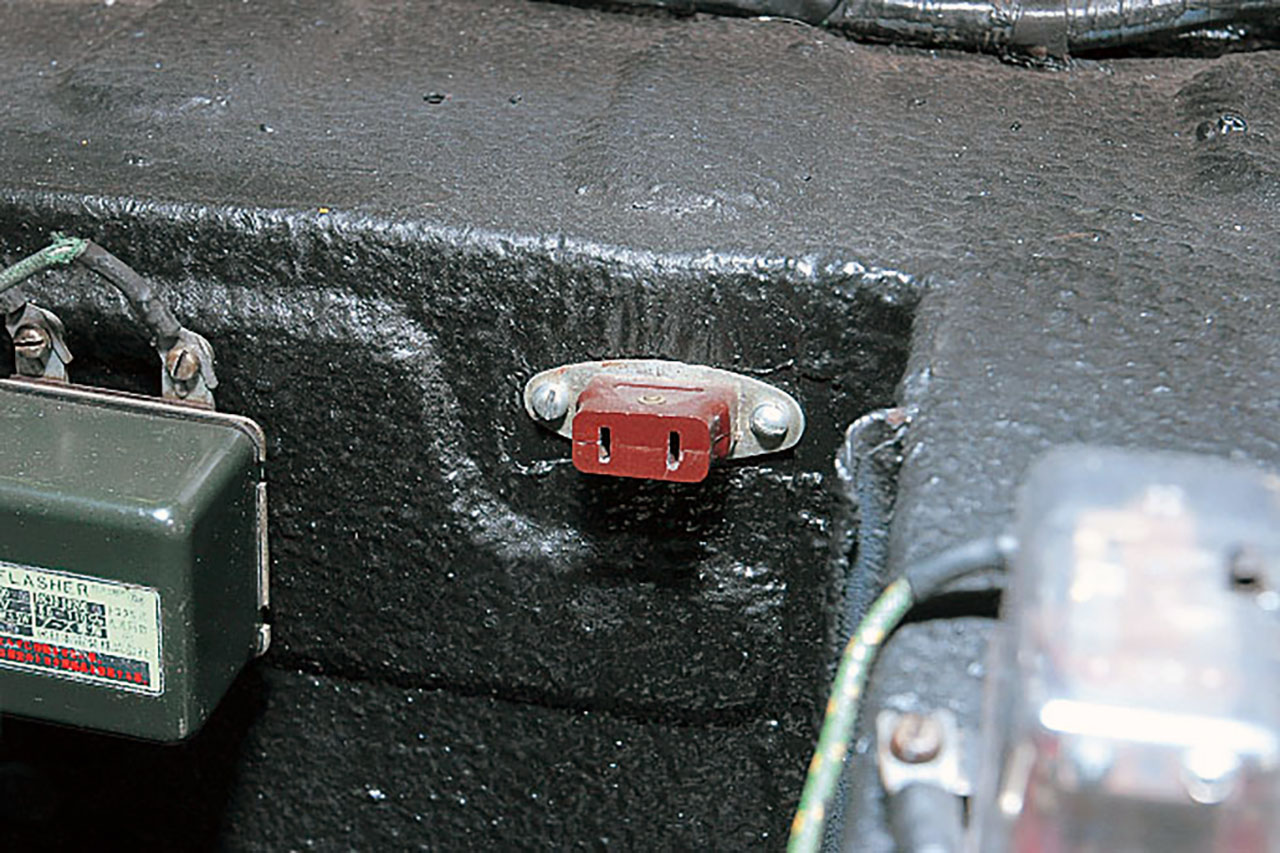

タクシー業界からの要請もあって小型車の開発を迫られたが熟成が足りなかったようだ。E/Gルーム内に点検灯のコンセントは、この時代の標準。

タクシー業界からの要請もあって小型車の開発を迫られたが熟成が足りなかったようだ。E/Gルーム内に点検灯のコンセントは、この時代の標準。 1949年のトヨペットSAに搭載された時は27psだったが、圧縮比向上などによりコロナでは33psにパワーアップした。それでもリッター33psだが…。

1949年のトヨペットSAに搭載された時は27psだったが、圧縮比向上などによりコロナでは33psにパワーアップした。それでもリッター33psだが…。エンジンの技術革新が出力の向上に直結していた時代

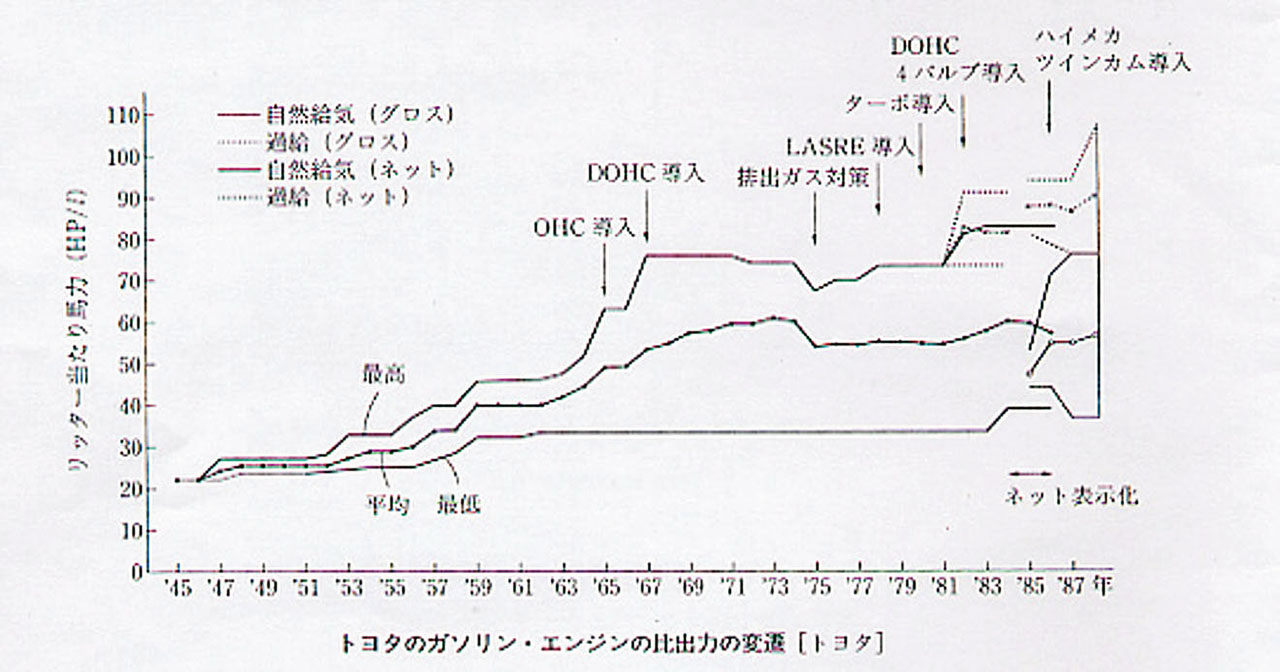

排気量の異なるエンジンを比較するのに便利なのが、リッター当たりの馬力である。ここでは第2次大戦直後の1945年からバブル前夜の1987年までの推移で読み取ってみよう。まず1950年代中盤までは、サイドバルブ方式も存在しており、比出力は20馬力台である。サイドバルブでも圧縮比向上や冷却性能の確保で馬力を上げていくが、それでもリッター33PS程度。しかしOHV型を投入すると圧縮比は7.5になり、45PS/Lを超え最高出力回転数も1000rpmほど上昇している。さらに、60年代終盤にはOHC化されたエンジンで、60PS/Lに迫る。またDOHCが登場してくると75PS/Lと平均レベルと大きな差が付いてくる。70年代中盤は排ガス対策で落ち込むが、80年中盤以降ではDOHCやターボで85PS/Lも珍しくなくなっている。

「OHVを採用した1000ccエンジンでスタート」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:997立方cm 最高出力:45hp(33kW)/5000min-1

「OHVを採用した1000ccエンジンでスタート」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:997立方cm 最高出力:45hp(33kW)/5000min-1前作までは時代遅れのSV式だったため、トヨタは新型のP型エンジンを開発して、PT20型ニューコロナに搭載した。このエンジンはOHVを採用した997ccであり、ボア×ストロークは69.9×65のショートストロークになっている。燃焼室はバスタブ型で、各気筒の吸気ポートは独立型(昔は隣と共用する方式もあった)。圧縮比も7.5:1に高められて出力は向上。アクセルペダルはリンク式。ラジエターにはシュラウドはない。

斬新なスタイルやティーザーキャンペーンで話題を呼んだが、タクシー用途に適さず、ブルーバードとの差が縮まらなかったという。

斬新なスタイルやティーザーキャンペーンで話題を呼んだが、タクシー用途に適さず、ブルーバードとの差が縮まらなかったという。 ツーバレルキャブ採用。ヘッドカバー側面には、P45と誇らしげなラベルが(バルブクリアランス他、整備値)。

ツーバレルキャブ採用。ヘッドカバー側面には、P45と誇らしげなラベルが(バルブクリアランス他、整備値)。 「小型車市場を席巻した初代ブルーバード」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:1189立方cm 最高出力:55hp(40kW)/4800min-1

「小型車市場を席巻した初代ブルーバード」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:1189立方cm 最高出力:55hp(40kW)/4800min-1110型から続くダットサンセダン210型のモデルチェンジ版が1959年7月からの310型初代ブルーバード。1189ccのE型カウンターフロー式OHVエンジンを搭載。圧縮比は7.5:1。ディストリビューターはブロックに真横に差し込まれる。オイルフィルターは濾紙交換式。スロットル操作はワイヤー式になっている。このあたりのエンジンでは、エアクリーナーの形状などが、その後の70-80年代のキャブ車に通じるものになっている。

点火コイルは一番高いところ。道路状況の悪い当時はタイヤの水カブリを防ぐ意味でも地面からできるだけ離すのが得策だった。

点火コイルは一番高いところ。道路状況の悪い当時はタイヤの水カブリを防ぐ意味でも地面からできるだけ離すのが得策だった。 「縦置きリヤエンジンの伯爵夫人。レースでも活躍。」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:893立方cm 最高出力:35hp(26kW)/5000min-1

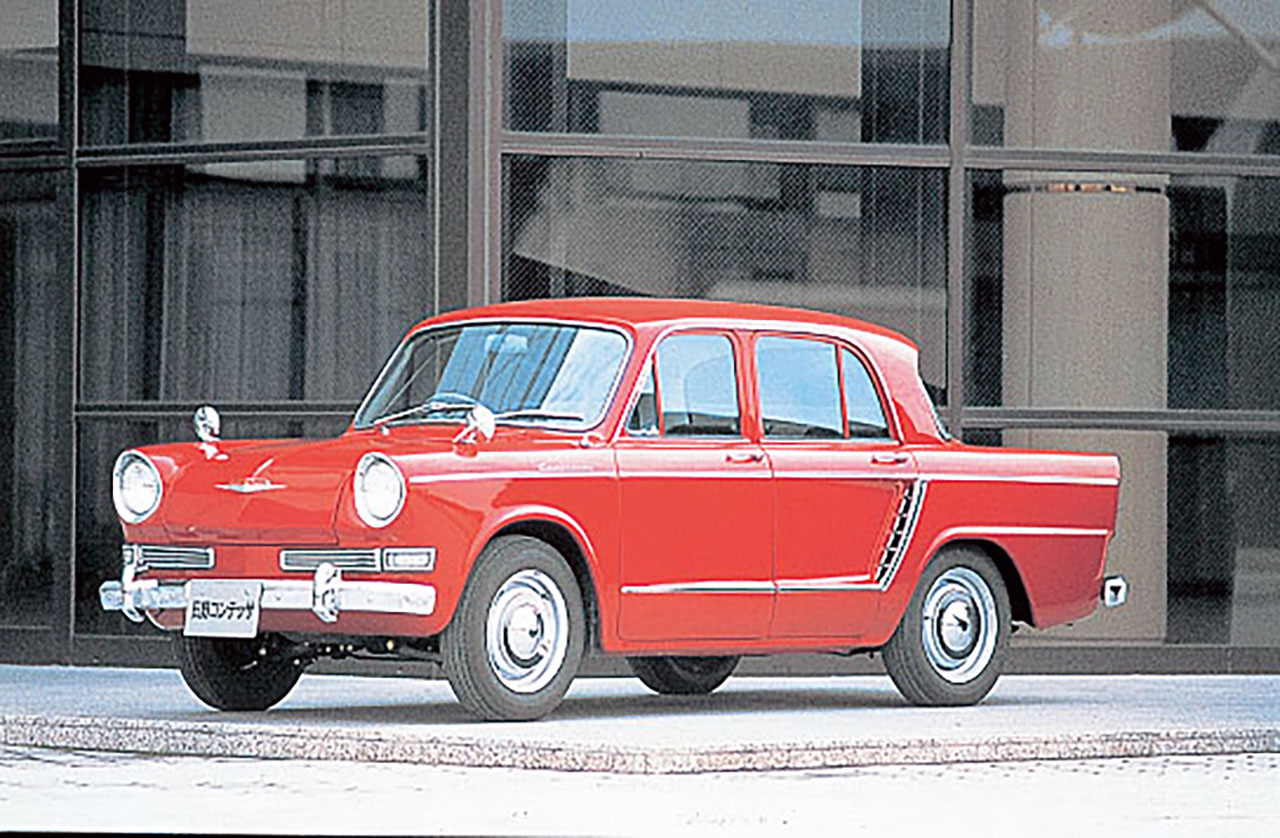

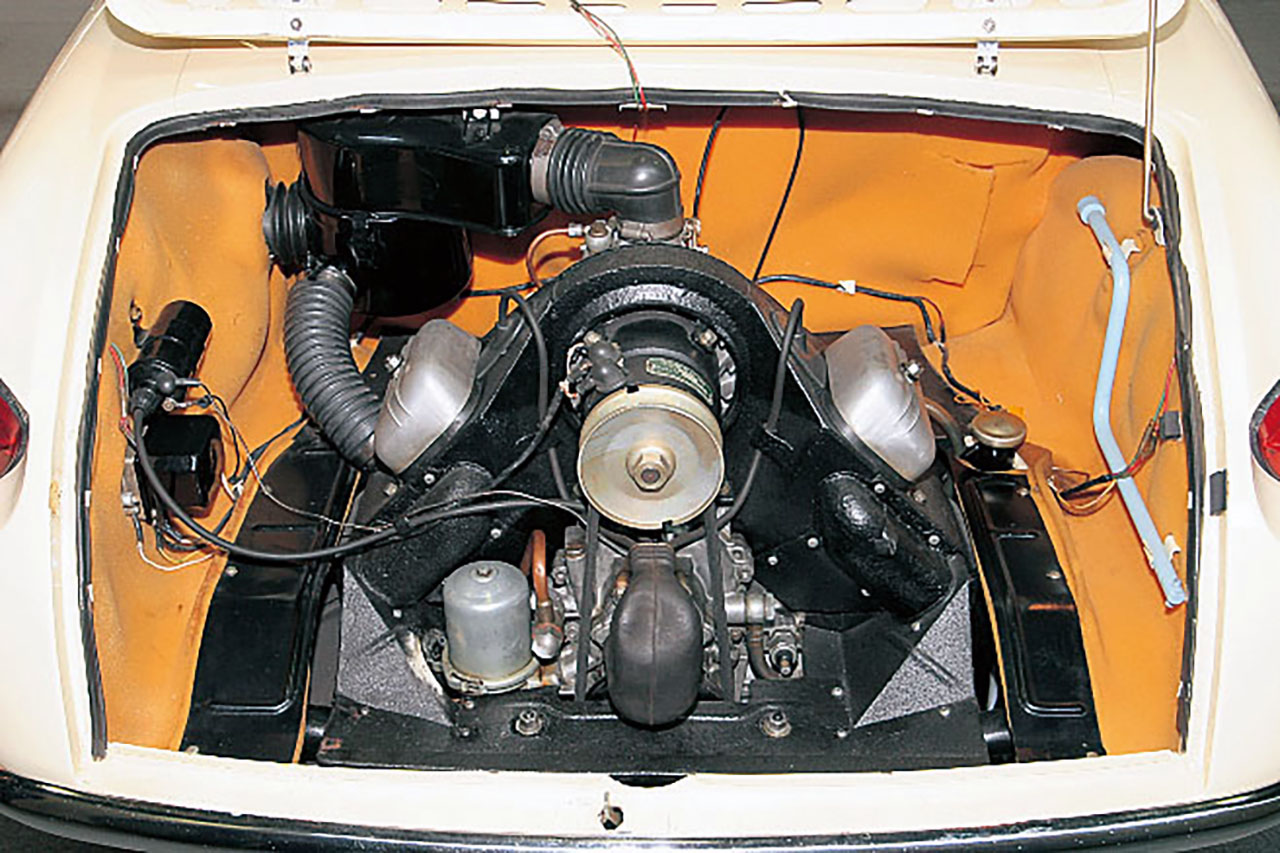

「縦置きリヤエンジンの伯爵夫人。レースでも活躍。」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:893立方cm 最高出力:35hp(26kW)/5000min-1フランスのルノー公団との技術提携の成果を生かし、1961年4月に発表した独自設計のRR乗用車がコンテッサ900。ボア×ストロークは60×79(mm)のロングストローク型。動弁系はOHVでカウンターフロー。キャブレターはシングルバレル。エンジンのフロントはテール側でミッションからドライブシャフトが出る。ラジエターがリヤガラス下のミッション上にあり、カム軸でファンを回していた。リヤドア後ろに通気口を持つ。

すき間の目立つエンジンルームだが、熱気の巻き込みを防ぐバッフルが底面に貼ってある。左はエアクリでダクトは恐らく前に向かう。

すき間の目立つエンジンルームだが、熱気の巻き込みを防ぐバッフルが底面に貼ってある。左はエアクリでダクトは恐らく前に向かう。カム位置を上に移動したハイカムシャフトの流行で高速高性能化に拍車

1960年代ともなると、動弁系にサイドバルブを使うことは減り、高圧縮比と高回転化によって出力を稼げるOHV方式が一般的なメカニズムになってくる。この時出てくるのが、ハイカムシャフト方式である。通常のOHVはサイドバルブ同様、クランクシャフトから1:2のギヤを使った減速駆動でカムを回すことができる。シリンダーブロックにあるカムでタペットが押され、長いプッシュロッドを介してヘッドのロッカーアームを動かすのだがプッシュロッドを短くした方が重量の軽減や剛性を上げることができる。

そこで、カムをチェーン駆動にしてブロックのできるだけ上へ取り付け位置を上げていったのである。これを「ハイカムシャフト」と呼んでいたのだ。現在の、チューニング用のリフト量の大きいものとはまったく別。

直列4気筒ではクランクシャフトの5ベアリング化も当然のようになり、最高出力は6000rpm前後で発生するようになってくる。また、当時高級車クラスであった2Lエンジンでは直列6気筒でOHCエンジンが普及するようになる。プリンス・グロリアやスカイラインGTのG2、G7エンジンや、トヨタクラウンのM型、日産のL20もOHCである。

「ボクサーOHVツイン搭載。700ccの国民車」エンジン種類:空冷水対2 OHV 総排気量:697立方cm 最高出力:28hp(21kW)/4300min-1

「ボクサーOHVツイン搭載。700ccの国民車」エンジン種類:空冷水対2 OHV 総排気量:697立方cm 最高出力:28hp(21kW)/4300min-1エンジン名称はU型で当初はFF車として企画されたようである。シリンダー配置は水平対向ツインで空冷式。クランクと同軸で回るシロッコファンで前から入った空気が左右シリンダーへ振り分けられた。ボア×スト録は78×73(mm)。OHVの動弁系は、クランク下のカム軸で両バンクのロッカーアームを駆動。空冷の大きな熱膨張への対策でラッシュアジャスターも装備。ダイナモやセルモーターはエンジンの上。

国民車構想に合わせて発表したパブリカは大衆向け実用車として作られた。車名はパブリックとカーの合成語。

国民車構想に合わせて発表したパブリカは大衆向け実用車として作られた。車名はパブリックとカーの合成語。 当初は圧縮比7.2:1で比出力は40 PS/L。その後改良されて、圧縮比8.0:1の32pに発展。さらにヨタハチ用へ。

当初は圧縮比7.2:1で比出力は40 PS/L。その後改良されて、圧縮比8.0:1の32pに発展。さらにヨタハチ用へ。 「白いエンジンは先進技術の集合体」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:782立方cm 最高出力:42hp(31kW)/6000min-1

「白いエンジンは先進技術の集合体」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:782立方cm 最高出力:42hp(31kW)/6000min-1東洋工業(現マツダ)は先進技術をいち早く採用していたメーカーで、782ccの水冷直列4気筒エンジンは「白いエンジン」と呼ばれた、画期的なアルミダイキャスト性シリンダブロックである。ベースはキャロル用360cc直4アルミエンジン。今見ても美しいと納得する鋳肌が見える。クランクは5ベアリング。動弁系はOHVだが、吸排気効率に優れたクロスフロー式を採用しているため、ヘッドカバーにプラグ穴がある。

軽自動車も庶民のマイカーからパワーウォーズへ

スバル360の登場を皮切りに、本格的なマイカー時代が到来したのが60年代。軽自動車は排気量360ccという規格で(1951年8月に改訂)、2ストロークや4ストロークの両方式が存在しており、気筒数では2気筒から4気筒まで存在していた。駆動方式もFF,FR,RRと3種が存在していた。当初は馬力も16PS~23PS程度だったのだが、ホンダN360が31PSの高回転エンジンを搭載することで最高速度115km/hをマークすると、他車も追従してパワー競争が勃発し、スポーツタイプではリッター100PSである36PSが常識となった。360cc時代の最高はダイハツ・フェローMAXで、リッターあたり111という怒濤の40PS/4.1kg・mをマークしていた。さすがに実用性は低下したらしい。

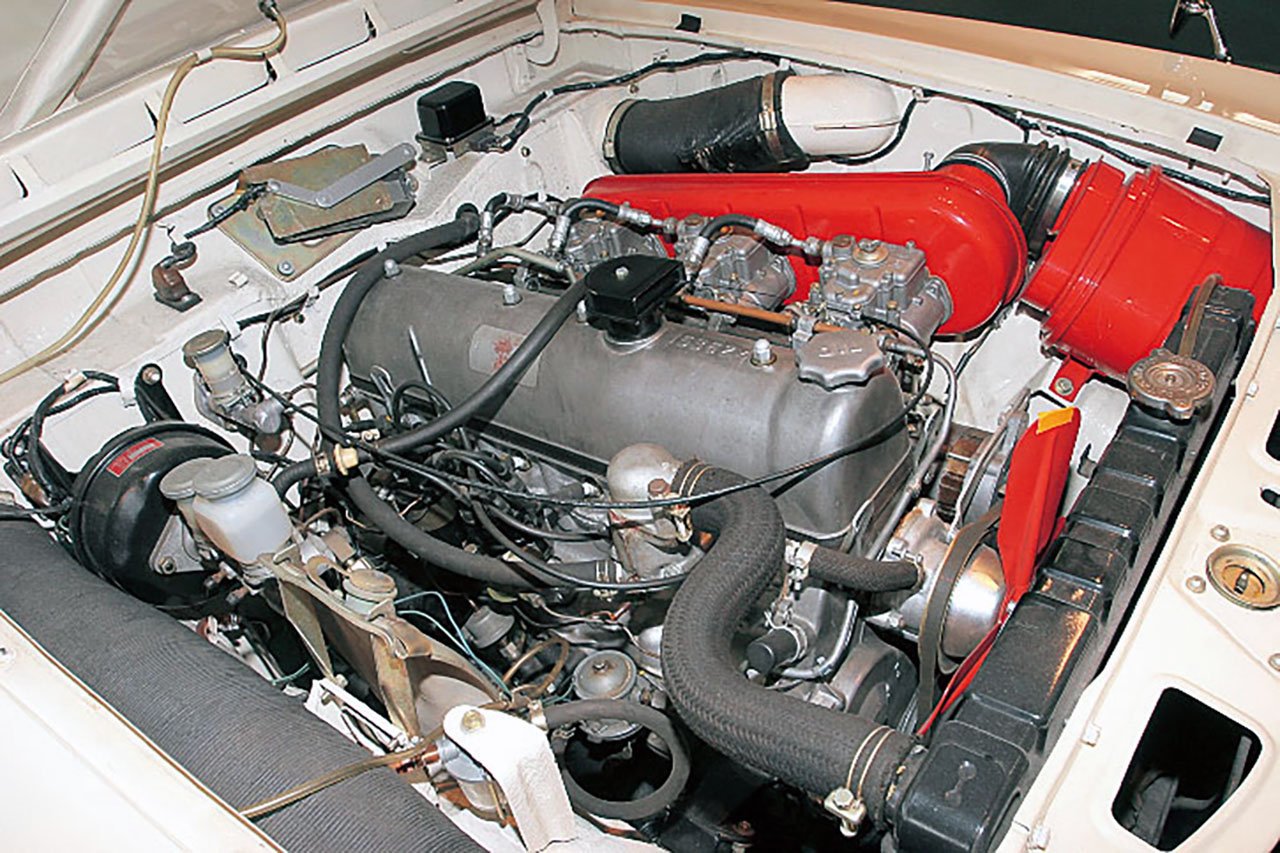

空冷2気筒360ccの2ストロークエンジンは構造が簡素で軽量。

空冷2気筒360ccの2ストロークエンジンは構造が簡素で軽量。 これをリヤにおいて後輪を駆動していた。赤いエアクリの方が大きく見えるくらいだ。初期はガソリンにオイルを混ぜる「混合ガソリン」を使用していた。

これをリヤにおいて後輪を駆動していた。赤いエアクリの方が大きく見えるくらいだ。初期はガソリンにオイルを混ぜる「混合ガソリン」を使用していた。 軽自動車市場に参入した東洋工業(マツダ)は、4サイクルエンジンや本格的な2速ATを使用していた。エンジンは空冷Vツインで、356ccから16PSを発揮。リヤエンジンリヤ駆動。

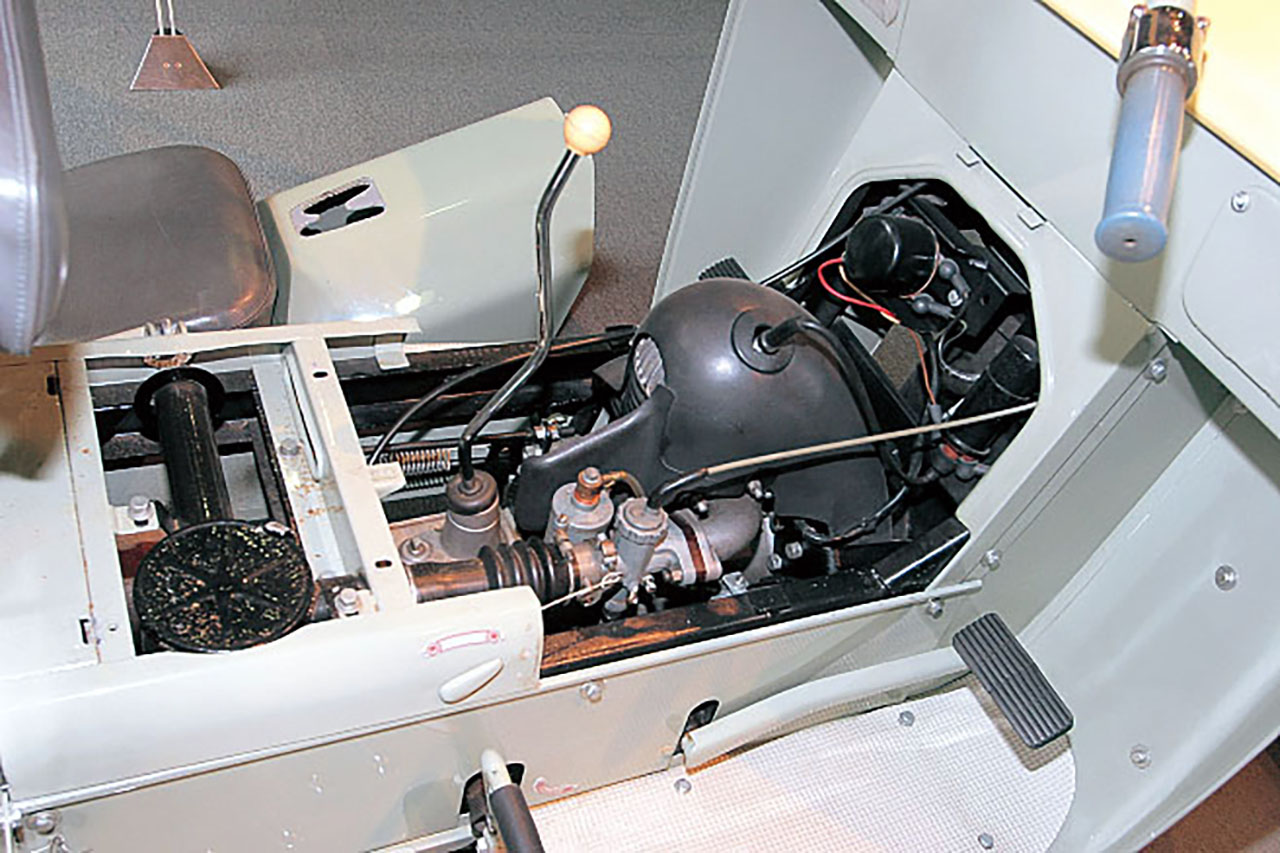

軽自動車市場に参入した東洋工業(マツダ)は、4サイクルエンジンや本格的な2速ATを使用していた。エンジンは空冷Vツインで、356ccから16PSを発揮。リヤエンジンリヤ駆動。 ど真ん中にあるのは発電機。

ど真ん中にあるのは発電機。 バイク以上自動車未満のオート三輪。これは人気を博したダイハツミゼット。空冷2ストローク249ccエンジンは10馬力を発生。始動はバイクのようなキック。

バイク以上自動車未満のオート三輪。これは人気を博したダイハツミゼット。空冷2ストローク249ccエンジンは10馬力を発生。始動はバイクのようなキック。 軽免許で乗れたことから爆発ブームを巻き起こした。

軽免許で乗れたことから爆発ブームを巻き起こした。 空冷4サイクル並列2気筒エンジンはバイクのCB450用をクルマ用にしたものといわれる。31PS/8500rpmというスペックは当時としては衝撃的なハイパワーだった。

空冷4サイクル並列2気筒エンジンはバイクのCB450用をクルマ用にしたものといわれる。31PS/8500rpmというスペックは当時としては衝撃的なハイパワーだった。 エンジンとミッション一体型で一次減速機構も持つ。

エンジンとミッション一体型で一次減速機構も持つ。 スズキは軽自動車で最後まで2ストロークエンジン車を持っていたが、2代目フロンテは空冷3気筒31PSでRR方式を採用。

スズキは軽自動車で最後まで2ストロークエンジン車を持っていたが、2代目フロンテは空冷3気筒31PSでRR方式を採用。 エンジンオイル直接噴射方式CCIを採用しており、E/Gルームにはオイルタンクがある。

エンジンオイル直接噴射方式CCIを採用しており、E/Gルームにはオイルタンクがある。 「CVキャブを4連装したDOHCエンジン」エンジン種類:水冷直4 DOHC 総排気量:531立方cm 最高出力:44hp(32kW)/8000min-1

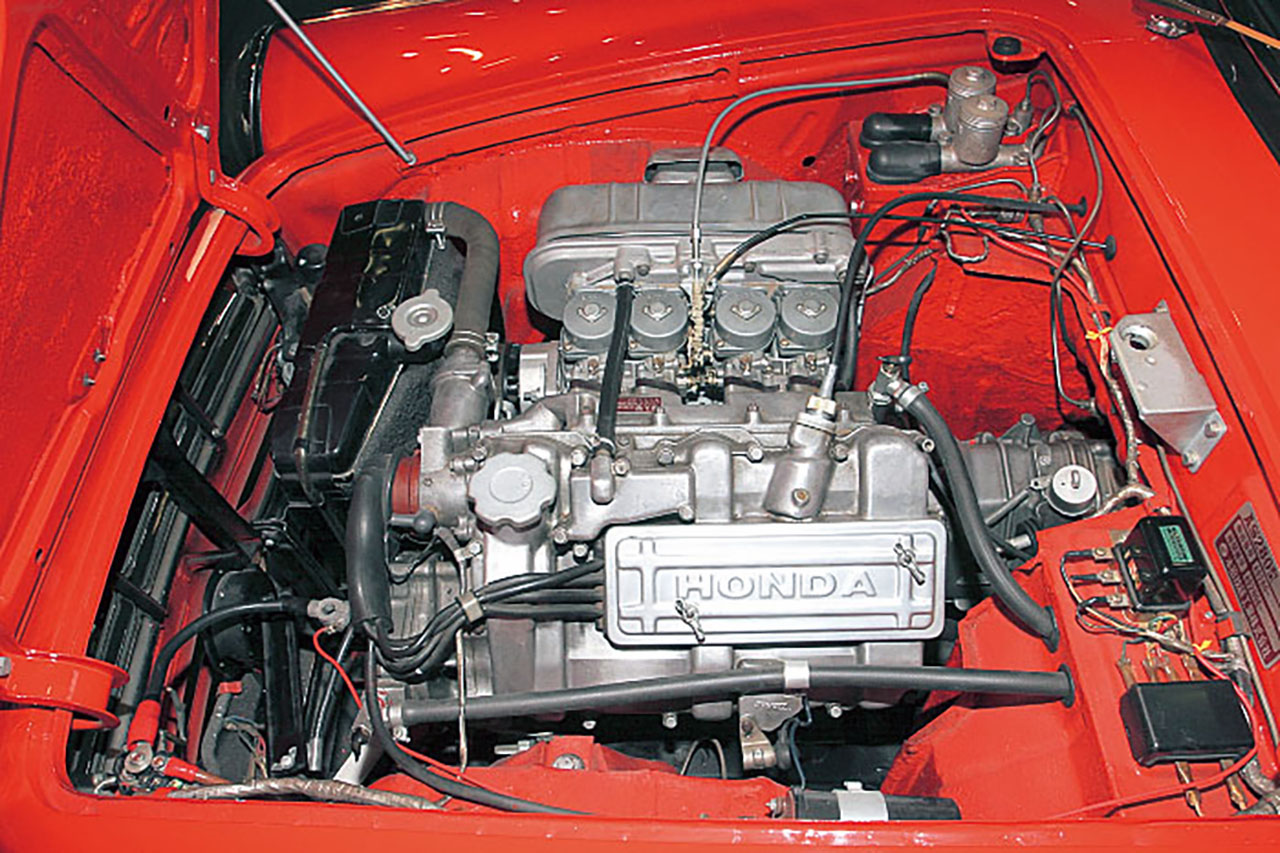

「CVキャブを4連装したDOHCエンジン」エンジン種類:水冷直4 DOHC 総排気量:531立方cm 最高出力:44hp(32kW)/8000min-12輪メーカーだったホンダが4輪への参入を果たすために作ったスポーツカーは、水冷DOHCの気筒当たり2バルブ方式でアルミ合金製。ボア×ストロークは54×58(mm)。圧縮比は9.3:1。クランクにはバイクの技術を応用したニードルローラーベアリングを採用した組み立てクランク。レッドゾーンは9500rpm。CVキャブという可変ベンチュリーキャブレターを気筒ごとに配置した。エンジンは横に大きく寝かされている。

4連CVキャブへは、電磁ポンプを使って燃料を送り込んでいる。ラジエターグリルの内側付近にある。

4連CVキャブへは、電磁ポンプを使って燃料を送り込んでいる。ラジエターグリルの内側付近にある。 「パブリカのエンジンを拡大したスポーツ版」エンジン種類:空冷水対2 OHV 総排気量:790立方cm 最高出力:45hp(33kW)/5400min-1

「パブリカのエンジンを拡大したスポーツ版」エンジン種類:空冷水対2 OHV 総排気量:790立方cm 最高出力:45hp(33kW)/5400min-1パブリカのエンジンは圧縮比を向上させた32PSに改良していたが、さらにトヨタ初のスポーツカーであるトヨタスポーツ800に搭載するべく、排気量アップが図られて2U型となった。ボアはパブリカの78mmから83mmへと拡大して790ccとして、圧縮比も9.0:1に。ツインキャブとして吸入効率を上げているが、パブリカと明らかに違うのがここである。動弁系やクランクシャフトも強化している。

クロームメッキの2つのエアクリーナーが目立つ。ツインキャブは高性能の証。写真のクルマでは燃焼式ヒーター付き。

クロームメッキの2つのエアクリーナーが目立つ。ツインキャブは高性能の証。写真のクルマでは燃焼式ヒーター付き。 「名機A型エンジンの系譜の始まり」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:988立方cm 最高出力:56hp(41kW)/6000min-1

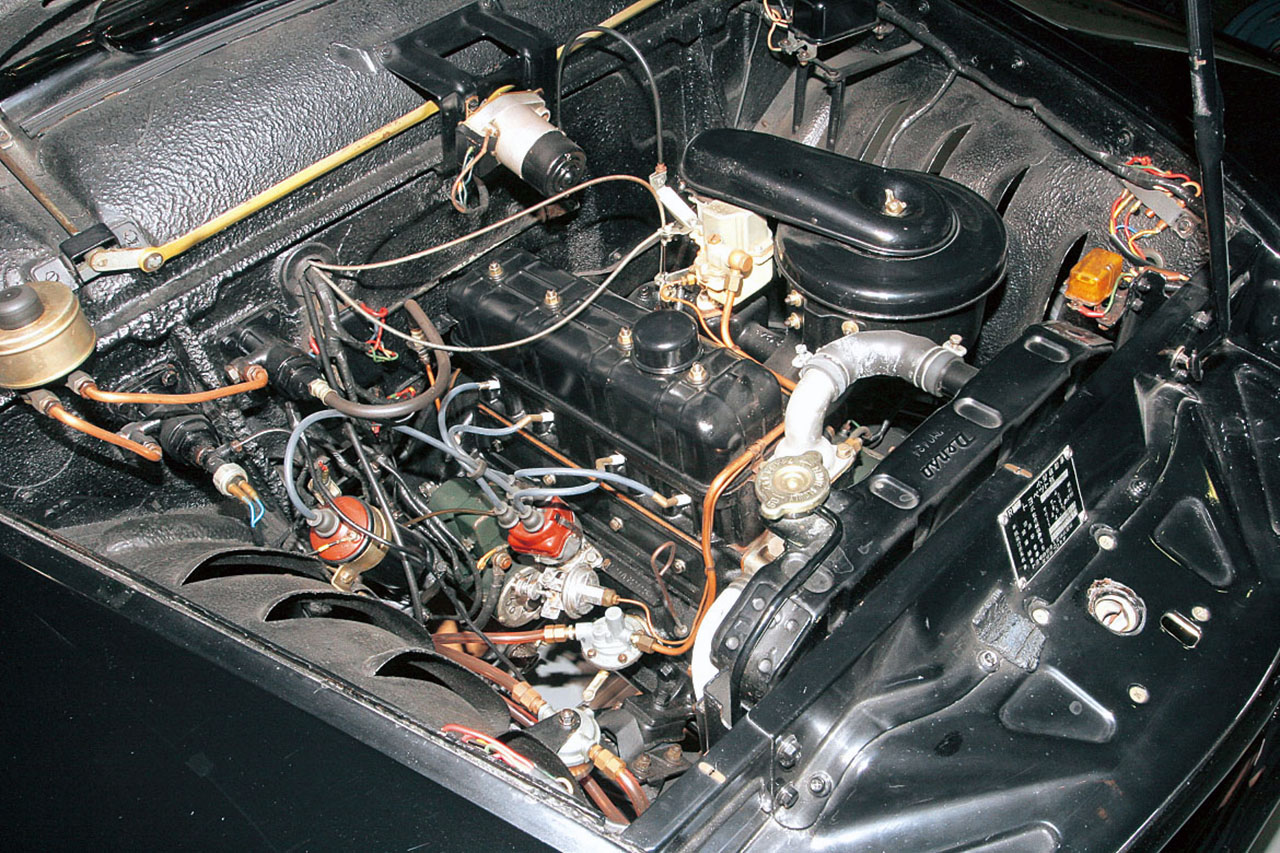

「名機A型エンジンの系譜の始まり」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:988立方cm 最高出力:56hp(41kW)/6000min-1カローラと並ぶ日本の大衆車であるサニーに搭載されたのが、988ccの水冷直列4気筒OHVエンジンのA10型。カムはチェーン駆動のハイカムシャフトで、シリンダーヘッドやインマニはアルミ製。クランクはまだ3ベアリングだったが、A12から5ベアリングに変更された。これはレース用チューニングでは10000rpmも回ったという。

インマニは前と後ろの2本が途中で分岐する中途分岐型。長さや形状は吟味されらもの。吸排気はカウンターフロー。

インマニは前と後ろの2本が途中で分岐する中途分岐型。長さや形状は吟味されらもの。吸排気はカウンターフロー。 カウンターフローなのでドライバー側にはディストリビューターや燃料ポンプが装着されている。ゴムホースも多用。

カウンターフローなのでドライバー側にはディストリビューターや燃料ポンプが装着されている。ゴムホースも多用。 「エンジンを傾けてマウントしていた。」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:1077立方cm 最高出力:60hp(44kW)/6000min-1

「エンジンを傾けてマウントしていた。」エンジン種類:水冷直4 OHV 総排気量:1077立方cm 最高出力:60hp(44kW)/6000min-1サニーに半年遅れで登場したが、発売直前に1000ccから1100(1077)ccに拡大したのは有名。ハイカムシャフトのOHV型でアルミ合金製ヘッド。ダウンドラフトキャブレターの上にあるエアクリーナーの高さを交わすために、エンジンを傾けて搭載した。このため、プラグのある部分が広々として見える。この時代でもディストリビューターには点火時期調整のオクテンセレクターを装備していた。

ベルトで回すものは発電機とウォーターポンプ。2枚羽根のファンが時代を感じさせる。

ベルトで回すものは発電機とウォーターポンプ。2枚羽根のファンが時代を感じさせる。 インマニの下はエキパイと接続されているが、排ガス熱が直接伝わるようフィンまで付いていた。

インマニの下はエキパイと接続されているが、排ガス熱が直接伝わるようフィンまで付いていた。OHVをベースにDOHC化されたエンジンも多かった

60年代から70年代にかけてのエンジンは、実用エンジンとして十分な高回転化も図られて、出力のスペックだけで見れば、排ガス規制前ということもあって80年代中頃と遜色ないエンジンも多い。実用面の使い勝手や燃費性能で行けば、新しいエンジンの方が良いのだろうが、ひとまずパワーを出す術は体得してきているのである。

この時は、まだまだ大衆車のエンジンはOHVが主流だったが、高性能エンジンを作るにあたっては、OHVやOHCエンジンをDOHC化するということが当たり前に行われていた。トヨタ2000GTのベースはOHCのM型だし、1600GTはOHVの4RをDOHC化した9Rである。こういったエンジンでは、ブロックにベースエンジンの名残があるなどしていたものである。

また、高性能車の必須アイテムはツインキャブであり、4気筒でも6気筒でもSUツインがあったし、より高性能版ではソレックス・ツインが多かった。6気筒のトリプルキャブといえば、トヨタ2000GTやスカイラインS54Bのウェーバー、ハコスカのソレックス3連などが思い浮かぶ。ホンダのCV4連キャブは、バイクの応用とはいえ特異な例であろう。排気系も高性能エンジンではタコ足が導入されてきている。

「M型エンジンをベースにDOHCヘッドを搭載」エンジン種類:水冷直6 DOHC 総排気量:1988立方cm 最高出力:150hp(110kW)/6600min-1

「M型エンジンをベースにDOHCヘッドを搭載」エンジン種類:水冷直6 DOHC 総排気量:1988立方cm 最高出力:150hp(110kW)/6600min-1コストを度外視した高性能GTカーで、トヨタのイメージリーダーとして作られた。直6のM型エンジンのシリンダーブロックにDOHC2バルブヘッドを搭載。燃焼室形状は半球型だが、バルブ挟み角は78度と非常に大きい。ピストンは東部が盛り上がった形状で今となっては古典的なもの。吸気系はソレックス3連で排気管は3気筒筒束ねられているが、ブランチは短く、吸い出し効果より排気干渉を避ける方向で作られたようだ。

助手席側に陣取る吸気系は、高性能キャブレターの代名詞、ソレックスが3連装。一基で2つのシリンダーを受け持つ。

助手席側に陣取る吸気系は、高性能キャブレターの代名詞、ソレックスが3連装。一基で2つのシリンダーを受け持つ。 エンジン前から排気側。ウォーターポンプは独立したもの。オルタネーターが装備している。エキマニは鋳鉄製で3本束ね。

エンジン前から排気側。ウォーターポンプは独立したもの。オルタネーターが装備している。エキマニは鋳鉄製で3本束ね。 現代の目からすると、ヘッドの幅が異様に広い。それもそのハズ、バルブ挟み角が78度、極端にいうと狭角タイプの3倍以上である。

現代の目からすると、ヘッドの幅が異様に広い。それもそのハズ、バルブ挟み角が78度、極端にいうと狭角タイプの3倍以上である。 「実用化に成功した初のロータリーエンジン車」エンジン種類:水冷ロータリー 2ローター 総排気量:491立方cm×2 最高出力:128hp(94kW)/7000min-1

「実用化に成功した初のロータリーエンジン車」エンジン種類:水冷ロータリー 2ローター 総排気量:491立方cm×2 最高出力:128hp(94kW)/7000min-1当時、レシプロに取って代わるのではないかというくらい新エンジンとして注目を集めていたロータリーエンジン。本家のNSUを追い越してモノにしたのはマツダだけだった。491cc×2ローターの小排気量ながら毎回燃焼するという特徴により、128psの高出力を発揮。ツインプラグでディスビが2個付いていた。クーリングファンはカップリング方式であり、ラジエターに近づけるためかシャフトが延長されている。

ファンが長いシャフトで駆動されている。エアクリーナーが目立つが、エンジンが小さいため相対的にそう見える。

ファンが長いシャフトで駆動されている。エアクリーナーが目立つが、エンジンが小さいため相対的にそう見える。 「ウェーバー3連装の直6OHCエンジン」エンジン種類:水冷直6 OHC 総排気量:1988立方cm 最高出力:125hp(92kW)5600min-1

「ウェーバー3連装の直6OHCエンジン」エンジン種類:水冷直6 OHC 総排気量:1988立方cm 最高出力:125hp(92kW)5600min-1日本初の直列6気筒OHCはプリンス自動車のグロリア用G2型(1963年)で、スカイライン54BのG7型はその系列。伝説の日本GP出場車のエンジンをディチューンしたもので、ウェーバーを3基装備。キャブレターは油面が傾かないように前後方向に対して水平にひな壇マウントされる(エンジンの後ろ下がりに対応)。市販用はカウンターフローのOHCだが、レースではCRヘッド(クロスフロー)の投入も行われていた。

直6であるが、クランクの支持は4ベアリング(4気筒の3ベアリングに相当。気筒ごとなら7個必要)。クランクの対策に苦労。

直6であるが、クランクの支持は4ベアリング(4気筒の3ベアリングに相当。気筒ごとなら7個必要)。クランクの対策に苦労。 「ベレットGT用をベースにDOHC化」エンジン種類:水冷直4 DOHC 総排気量:1584立方cm 最高出力:120hp(88kW)6400min-1

「ベレットGT用をベースにDOHC化」エンジン種類:水冷直4 DOHC 総排気量:1584立方cm 最高出力:120hp(88kW)6400min-1ベレットGTの直列4気筒OHCをDOHC化したのがG161W型。ヘッドカバーいかにもDOHCである。キャブレターはソレックスを2基。エキマニはエンジンルームでキレイに4-2に分かれている。冷却水回路は排気側サイドに出口があり、システムは完全密閉式である。後に、国産初の電子制御式燃料噴射が装着される。出力はベースの120PS/6400rpmから130PS/6600rpmと1.6L車としては群を抜く数値だ。

ラジエターにはファンシュラウドが付き、圧力弁がリザーバータンクに付いた完全密閉式システムの冷却系である。

ラジエターにはファンシュラウドが付き、圧力弁がリザーバータンクに付いた完全密閉式システムの冷却系である。

1989年4月にオープンしたトヨタ博物館には、自動車の歴史を築いてきた貴重な車両が多数展示されている。自動車が産声を上げたパイオニアの時代や、グランプリカー、量産車の時代など日本より遙かに先行していた自動車技術やデザインを身近に見ることができる。国産車では1936年のトヨダAA型を起点として1970年頃までがメインだ。いずれも素晴らしいコンディションに保たれている。交通アクセスは長久手ICから400mほど。