故障・修理

更新日:2019.10.01 / 掲載日:2019.10.01

差動装置(ディファレンシャルギア)の原理と構造

差動装置とは、ディファレンシャルギア(デフ)とも呼ばれ、歯車で構成される装置だ。自動車ではコーナリングの際、左右の車輪の進行が噛み合うように回転差をつける「差動」を行っている。ここでは、差動装置の構造と原理、各メカニズムについて解説する。

差動装置とプロペラシャフト

ミッションのアウトプット・シャフトから出た動力は、プロペラシャフト、差動装置、アクスルそして駆動輪へと流れて行く。そしてプロペラシャフト以降を駆動系統と呼ぶことが多い。

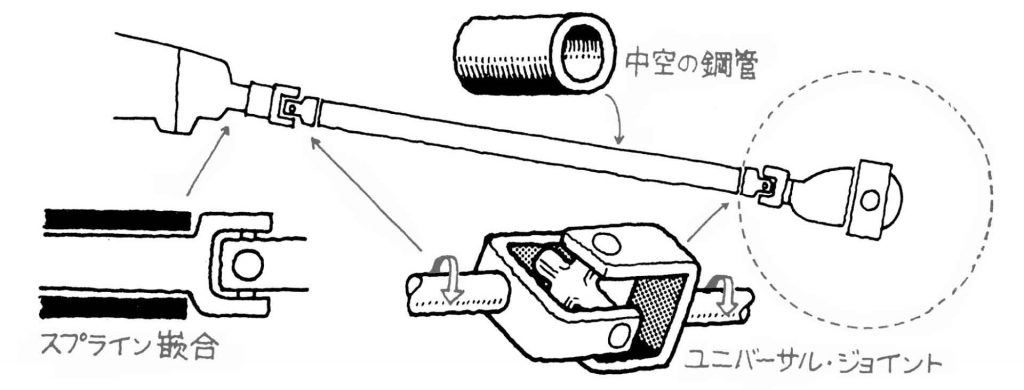

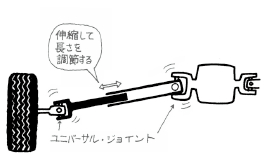

プロペラシャフトの前後端にはユニバーサル・ジョイント(自在接手)が組み込まれており、上下左右の振動をたくみに吸収しながら、動力を差動装置(ディファレンシャル)内部へと送り込んでいる。クルマのバウンドによってデフが上下に移動し、デフとミッシ ョン間の距離が変化した場合にはミッションのアウトプットシャフトとプロペラシャフトとのスプライン嵌合部がスライドすることによって、プロペラシャフトの有効長を増減させる。

ディファレンシャル・ギア・ボ ックスの中には減速歯車と差動装置が一体となって組み込まれ、ここでプロペラシャフトから送り込まれた回転数とトルクを変換して左右の駆動輪へ送り込む。

ふつうFR方式のプロペラシャフトには、中空の電縫鋼管が用いられている。この鋼管は重量に比べてエンジンの回転力を伝えるネジリ強度が高く、その上、曲げ剛性が強いために高速回転にも強いという長所をもつ。

プロペラシャフトの全長が長くなると、その固有振動数(全長と断面積によって決まる)がプロペラシャフトの回転数に近づき、たわみが大きくなり、振動音が出たり、プロペラシャフトが脱落したりする危険がある。このため、クルマの中にはプロペラシャフトを2分割にして、中央部をベアリングで支持しているものもある。乗用車に2分割式プロペラシャフトを採用した場合は、床面積を低く設計できるというメリットも出てくる。

プロペラシャフトの前後端にはミッションとデフとの段差やエンジンやサスペンションの上下振動デフの首振りなどによって、プロペラシャフトに無理な力がかかってもよいように、ユニバーサル・ジョイント組み込まれている。

最も多く用いられているユニバ ーサル・ジョイントはマンガに示したようなフック式(十字接手)だ。これは十字軸をニードル・ベアリングを介してU字形のヨークにはめ込んだもので、駆動軸と被駆動軸の角度差が12~18度以内のものに用いられる。

この他、ゴムの弾性を利用したゴム・カップリング、FF車などのアクスルに用いられる等速ジョイントなどがある。

差動装置の構造と作動原理

クルマがコーナリングする時には内輪よりも外輪のほうがより多く回転しなければならない。仮にコーナリング中に内輪と外輪が同一回転するとすれば、内輪は外輪が追いついてくるまで、路面との間にスリップを起こしながら待たねばならない。だが、このようなクルマではタイヤが短期間に摩耗してしまうし、スムーズなコーナリングは事実上不可能になる。そこで差動装置の必要性が出てくるわけだ。

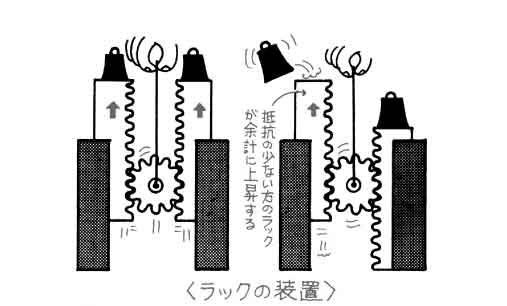

差動装置の働きをわかりやすくするために、まずは右のイラストの実験装置を見てみよう。両側のラック・ギア(歯ザオ)を左右のサイド・ギア、中央のピニオンはプロペラシャフトの回転力をデフ内部に取り込むドライブ・ピニオンと考える。

さて、今ピニオンを引き上げる場合、左のように左右のラックにかかる重さが等しい場合には、ピニオンにかかる抵抗力も等しいので、ピニオンは自転せず、左右のラックは一緒に引き上げられる。

ところが、右のように左側のラックにつけられていたオモリをはずしてピニオンを引き上げた場合には、左右の抵抗に差が出て、ピニオンは左側の軽いラックを引き上げる方向(右回り)に自転するようになる。つまり、右のラック上を自転した分だけ、左側の軽いラックを高く引き上げるわけだ。

左右のラックが上昇した距離の和はピニオンが引き上げられた距離の2倍に相当するから、重いラックの上昇速度が減速された分だけ、軽い左側のラックが増速されたことになる。

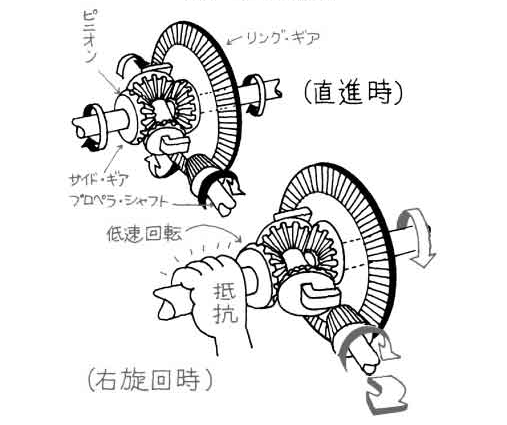

差動装置の作動原理も基本的には以上に述べた理屈と全く同様である。平らな道を直進している時は、リング・ギア、サイド・ギア、ピニオン・ギア、左右のアクスル(車軸)が一体となって回転する。しかし、右のように左右の駆動軸にかかる抵抗の大きさが違ってくると、ピニオン・ギアはピニオン・シャフトを軸として自転しながらサイド・ギア上を公転する。

つまり、抵抗のかかったサイド・ギアが減速された分だけ、反対側のサイド・ギアを増速させることになる。これが左右のホイールの回転差となって、コーナリング時のスムーズな走行を保障するわけだ。デフの作動を実際にためすには、駆動輪を2輪ともジャッキ・アップさせて、片輪をロックさせてみることだ。

デフの弱点とデフロック装置の効用とは?

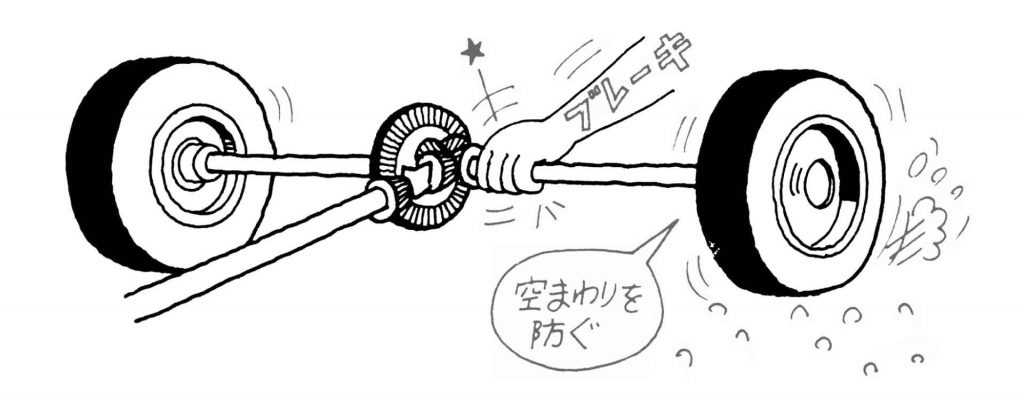

コーナリングをスムーズにするための差動作用が裏目に出ることもある。たとえば片方のタイヤがぬかるみにはまった場合だ。ぬかるみにとられたタイヤにかかる抵抗は非常に小さいので、プロペラシャフトから送り込まれた回転力が、そのタイヤにだけ伝わり、空転してしまう。もう一方のタイヤは、もちろんロックしたままだ。こうなると発進不能におちいってしまう。

また、激しいコーナリングを行なうレースやジムカーナなどでは、内輪と外輪にかかる荷重の差が大きくなりすぎて、内輪の方に駆動力が伝えられなくなり、スリ ップを起こし操縦性をそこなうことが多い。このような差動装置の欠点を補うために考え出されたのがデフ・ロック装置(リミティッド・スリップ・デフ)である。

このデフ・ロック装置には、スリップしているほうのサイド・ギアへ積極的に摩擦抵抗を発生させて、差動作用を一定限度内にコントロールするものと、機械的なクラッチによって、はじめから差動作用を起こさせないものとがある。

前者のタイプにはソートン式、ボルグワーナー式、グリーソン式などがある。

後者の機械式のクラッチを用いるものにはノー・スピン・デフやZF式があり、トヨタ・日産車に採用例が多い。

いずれのメカニズムも非常に複雑なので、限られた紙面では説明しにくい。だが、いずれの場合も駆動系統にトルクが加わった状態で左右のアクスル・シャフトに大きな回転差が出た場合、その回転差を是正するような力(トルク)が働く、という点では同様である。

そのため、デフ・ロック装置のついたクルマでは、すべりやすい路面での走行が安定し、また発進時あるいはコーナリング直後のホイールの空転を防止できるという大きなメリットが出てくる。

リジッド式車軸は3種類!

一般的なFR方式のクルマではリヤ・アクスル機構(後輪車軸)で車両重量の50~60%を支えながら、同時に駆動輪に回転力を与えている。

リヤ・アクスル機構を大別すると、駆動輪に回転力を与える2本のアクスル・シャフト(車軸)、アクスル・シャフトを包み込むアクスル・ハウジングから成り立っている。

アクスル・シャフトはディファレンシャルの回転力を駆動輪に伝える強度の高い棒で、シャフトの一端は、デフのサイド・ギアとスプライン嵌合しており、横方向の多少のガタは、このスプライン部がスライドして吸収する。アクスル・シャフトの外端にはハブがあり、ここにホイールがボルトで取り付けられる。またシャフトの外端にはオイル・シールが取り付けられ、デフ及びアクスル・ハウジング内のオイルが洩れないようになっている。

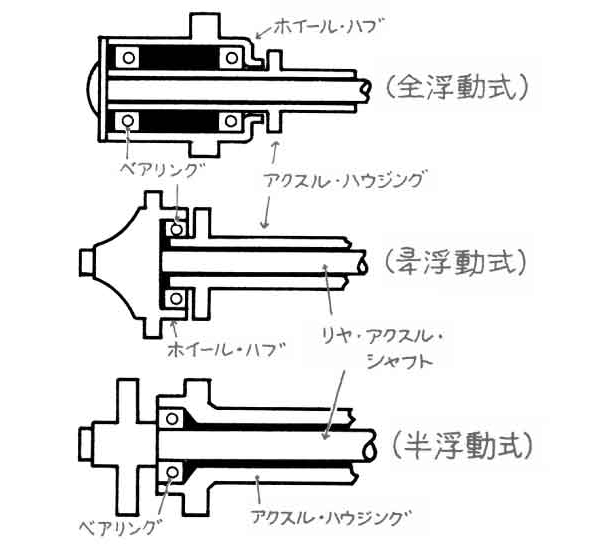

リヤ・アクスルはベアリングの使用方法によって、全浮動式、3/4浮動式、半浮動式の3つに分けられているが、いずれの場合も、リヤ・アクスルはアクスル・ハウジングを介してサスペンション・スプリングに固定されている。

1. 全浮動式

このタイプでは、ベアリングは、アクスル・ハウジングとホイール・ハブとの間にあり、ホイールはホイール・ハブに取り付けられている。だから、クルマの重量は全てアクスル・ハウジングで支えられるから、アクスル・シャフト自体は、ただ単にホイールを回転させる役目しかもたなくてもよい。従ってアクスル・シャフトに無理な力がかからないので、大型バスやトラックなどの重量車に用いられる。

2. 3/4浮動式

ベアリングは、アクスル・ハウジングとホイール・ハブの間に1個だけあるが、ホイール・ハブはシャフトの先端に直接取り付けられている。車重の大部分はハウジングによって支えられるが、コーナリング中に発生する横方向の力はアクスル・シャフトにかかる。このタイプは、次に述べる半浮動式と全浮動式との中間的な構造を持つが、今日ではあまり用いられていない。

3. 半浮動式

ベアリングはアクスル・ハウジングとアクスル・シャフトとの間に設けられており、ホイールは直接シャフトの先端にボルトで取り付けられる。そのためアクスル・シャフトには、クルマの重量とコーナリング時の横方向の力が加わる。この方式は、構造が簡単でバネ下重量も軽くなるため、現在の車軸懸架式(リジッド・アクスル・タイプ)の乗用車や小型トラックのほとんどに採用されている。

独立懸架のリヤ・スタイル

これまでは主としてリジッド・アクスル・タイプについて説明したが、後輪が独立懸架方式になっているFR車やFF車のアクスル・シャフトについては別の考え方をしなければならない。

たとえばセミトレーリング式のブルーバードでは、ユニバーサル・ジョイントを両端に組み込んだハーフシャフトで駆動輪を回転させていた。またハーフ・シャフトそのものも2本のシャフトをボール・スプラインで結合した2分割方式という複雑なメカニズムを採用している。

つまり車輪が上下に移動したときに、デフと車輪との距離が変化するので、その分をスプライン部のスライドで吸収するわけだ。

だから、リジッド・アクスル・タイプのようなアクスル・ハウジングはなく、車重は全てホイール側のシャフトにかかる。

提供元:オートメカニック