故障・修理

更新日:2019.10.01 / 掲載日:2019.10.01

オートマチック・トランスミッションのシフトチェンジの仕組みとは

〔バランス・バルブの働き〕

〔バランス・バルブの働き〕 オートマチック・トランスミッションの油圧システム(ハイドロリック・システム)には、色々な形のバルブが組み込まれている。

1.レギュレーター・バルブ

低速回転時は、オイル・ポンプから送られる油量が少ないので、油圧も低い。しかし、回転数が上昇するにつれて油圧が高くなってくるので、常に油圧を一定値以下に抑えてメカニズムを守るレギュレーター・バルブが必要になる。

このバルブはスプリングで押されており、高速回転時に油圧が上昇し過ぎた時は、スプリングが押し上げられて、余分な油圧が排出ポートから逃げる。

2.チェック・バルブ

これはスプリングで押されている球状のバルブだ。油圧ラインの流路が狭いところに設けられており、オイルが一定の方向にだけ流れるようにコントロールする。

3.バランス・バルブ

図のようにスプリングの強さを機械的に変化させて、必要な油圧を作り出すのがバランス・バルブの役目である。

ピストンはシリンダー内部に収められ前後方向に動くようになっている。そしてピストンの片面には油圧が、反対面にはスプリングの張力がかかる仕組みだ。

図(a)のようにピストン(バルブ・スプール)が真中の位置にある時は、一定の油圧がシリンダー内へ流入する。そして大部分のオイルは、バイパス・ラインを通って出力側の穴から出て行くが、一部のオイルは戻り穴から戻る。

さてバルブ・スプールを押すスプリングの力が強い時は、図(b)のように、スプールが前進して戻り穴を塞ぐようになる。そこで流入した油圧は、そのままの圧力で出力側へ出て行く。

次に図(c)のように、スプリングの力を弱くしていくと、バルブ・スプールが戻され、油圧が戻り穴へ流出する。その結果、出力口に作用する油圧は低くなる。

さらにスプールが右側へ移動して油圧の流入口をしだいに塞いでしまうと、流入する油圧が低くなり、同時に出力側の油圧が戻り穴から逃げるので、油圧は極端に低くなる。

この例のようにスプリングでスプールを押すタイプも多いが、スプリングの代わりに油圧を用いたバランス・バルブも多い。

〔ディファレンシャル・エリア・バルブ〕

〔ディファレンシャル・エリア・バルブ〕 4.ディファレンシャル・エリア・バルブ

これは同一の油圧を1個のバルブの両面に加えてから、バルブを一方向に押して他のオイルの流れを変えるためのものだ。

たとえば図のように10kgの力を5と10のピストン面に加えた場合は、それぞれ50kg、100kgの力として作用する。

最も実際に使用する場合はバルブのA面とB面の両方に同じ油圧を作用させている。このケースだと油圧の作用面積はAもBも同じだからバルブは停止している。ところが同じ油圧をCの部分にも導入すると、Cの作用面積にも油圧がかかる。つまりBとCを合計した作用面積に油圧がかかるので、バルブはA面の方向へ押し上げられる。

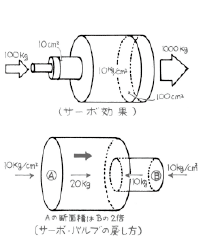

〔サーボ・バルブの働き〕

〔サーボ・バルブの働き〕 5.サーボ・バルブ

小さな力で大きな力をコントロールするのがサーボ機構である。つまりハイドロリック・システムでも低い油圧で高い油圧をコントロールするためのサーボ・バルブが必要になる。

サーボ機構の油圧作用で注目したいのは、ピストンの両面に同時に油圧をかけて、強制的にブレーキ・バンドを解除する方法だ。

ブレーキ・バンドのサーボ・ピストンでは、図のように右側Bが左側Aの半分の面積になっている。ブレーキ・バンドを作用させる時は右側の小さいピストン面に油圧をかけて強い力でバンドを締め付ける。

バンドを戻す時は、右側の倍の断面積をもつピストンにも同じ油圧をかけると、バルブが右方向へ戻る。なぜなら面にかかる力は20kgで、面からの力の2倍になるからだ。

ションのハイドロリック・システムは、色々なパーツで構成されているが、その中でも各メーカーに共通しており、かつ重要な役目をもつものについて説明しよう。

1.オイル・ポンプ

一般にはオイル・パンのオイルを吸い上げて各部に送り込むためだけのパーツだと思われているが実際には次の3作用を受け持っている。

イ.油圧ラインの各部へオイルを充満させる働き。

ロ.サーボ機構へ油圧をかける働き。

ハ.回転および摺動部分を潤滑するための働き。

2.マニュアル・バルブ

ドライバーがシフト・レバーを操作して、P、R、N、D、2、Lと動かすと、ロッドあるいはケーブルと連動したマニュアル・バルブが、それぞれのポジションに切り替わるわけだ。そしてオイル・ポンプからの油圧を必要なラインへ送り込む。

3.シフト・バルブ

変速作用を自動的に切り替える役目を果たすのがシフト・バルブで3速のものでは1→2シフト・バルブと2→3シフト・バルブの2つが組み込まれている。

シフト・バルブの作動原理は、いたって簡単である。シリンダー内に1個のバルブが入っており、上面にはガバナー油圧が作用する。そして下面には、スロットル油圧が働いている。

エンジンの負荷が大きくてスロットル油圧が高い場合は、バルブが押し上げられているために、マニュアル・バルブからの油圧はバルブで遮断されるからサーボ機構には加わらない。

次にスピードが上昇してガバナー油圧が上昇しスロットル油圧よりも高くなると、ピストンが押し下げられる。そして高い油圧がサーボ機構に流れてクラッチやブレーキ・バンドを作用させて自動的にシフトさせるわけだ。

4.ガバナー・バルブ

ガバナー・バルブは、アウトプット・シャフトによって作用する。つまりリヤ・ホイールに連動しており、回転時に発生する遠心力によってガバナー油圧が発生し、それがシフト・バルブへと伝わる。

まずドライバーがシフト・レバーをDレンジに入れると、オイル・ポンプからの油圧は、マニュアル・バルブを通ってガバナー・バルブへと入る。さらにシフト・バルブまでの油圧ラインをオイルで充満させる。

次に走行を開始し速度が上昇すると、ガバナー・バルブの回転が速くなり遠心力が働くようになる。ガバナー・バルブは速度に比例して外側へ押し出されるので、少しずつ移動し、ついにはマニュアル・バルブからのオイル通路を遮断してしまう。

すると油圧ライン内にオイルが充満したまま閉じ込められるのでパスカルの原理が生かされて、オイル・ラインは1本のロッドと同じような働きをする。

さらに遠心力が強くなってガバナー・バルブが押し下げられると、その力はライン内のオイルへと伝わり、シフト・バルブを押し下げる力として作用するわけである。

5.スロットル・バルブ

さて、ここで問題になるのは、スロットル・バルブを何で作動させるかだ。各メーカーによって、それぞれ異なるが、大別すると次のような2つの方法が用いられている。

その1つはJATOCOのようにインテーク・マニホールド内のバキューム圧の変化を利用する方法である。この方式では、図のようにピストンにダイヤフラムが直結しており、そのダイヤフラムはコイル・スプリングで押されている。キャブレーターのスロットル・バルブの開度が小さい時は、インテーク・マニホールド内のバキューム圧が高くなっているので、ダイヤフラムを介してバルブが引き戻される。

そしてアクセルを踏み込むと、バキューム圧が弱くなって、バルブがスプリングの力で押されるのでスロットル・ラインの油圧が上昇することになる。

ボルグワーナーやトヨグライドのタイプでは、アクセル・ペダルとスロットル・バルブのカムがケーブルで直結されているので、アクセル・ペダルを踏むことによりスロットル・バルブが働くようになっていた。

6.ダウン・シフト・バルブ

オートマチック・トランスミッション特有のキック・ダウン走法のためのメカニズムだ。アクセルを急に床板まで踏み付けると、キック・ダウン・バルブが働き、自動的にシフト・ダウンを行い、駆動力を高めることで加速をスムーズにする。