故障・修理

更新日:2019.12.12 / 掲載日:2019.12.12

車のスピードメーターの仕組みと規格

公道を走るクルマに欠かせないメーターがスピードメーターだ。JIS規格ではメーターの種類を作動方式で3種(機械式、電気式、電子式)、指示方式で2種(アナログ表示、デジタル表示)としてあり、公称電圧では12Vまたは24Vになっている。

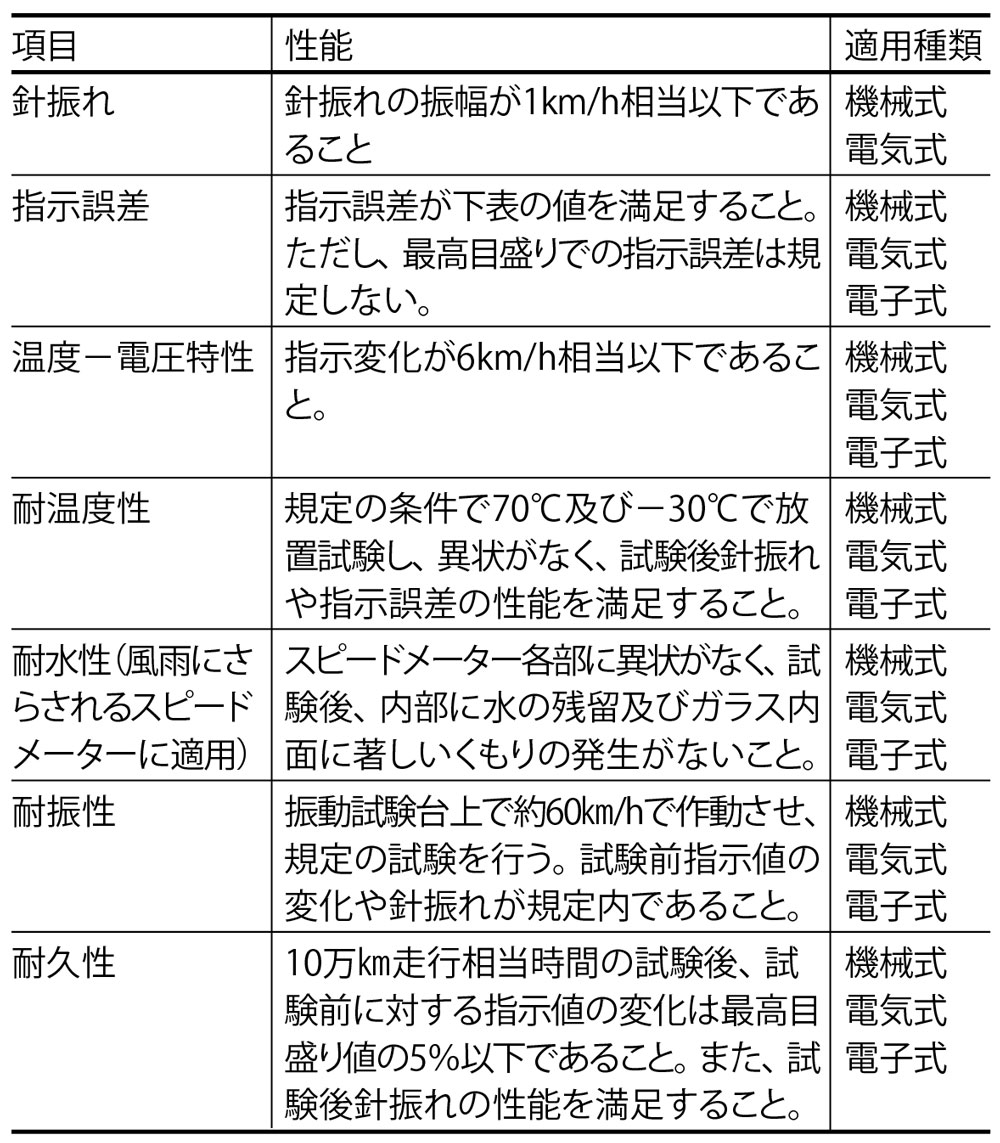

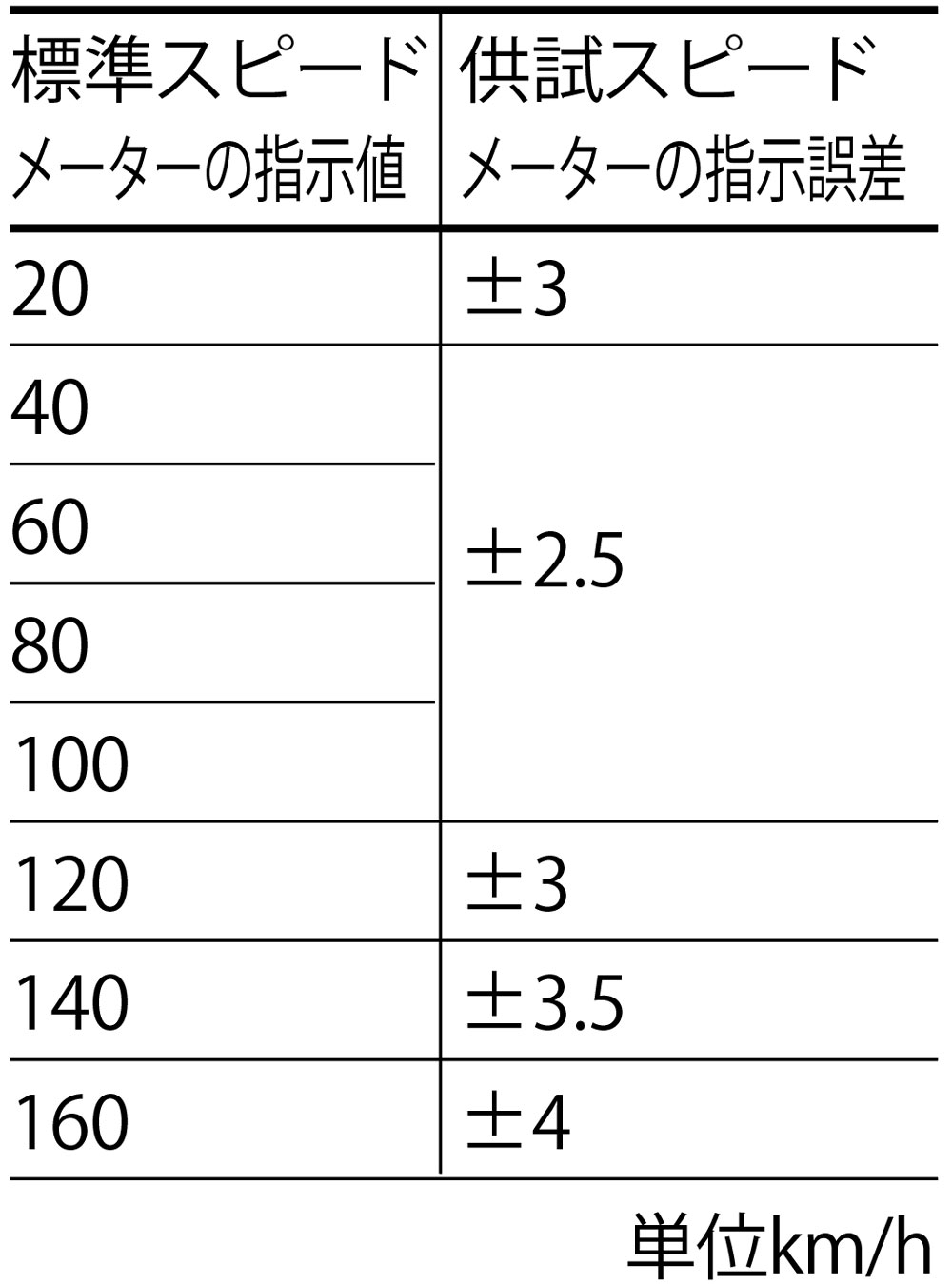

スピードメーターには、表示速度の誤差(指示誤差)や針振れの範囲をはじめ、様々な環境下でも正確さを保つための耐久性に関する規定や、電気及び電子式では過電圧や逆接続に対する性能も規定されている。また、オートバイ用では耐水性も必要になってくる。この他、メーターケーブルや接続部の形状なども規定されている。

今回は、車のスピードメーターの仕組みと規格について、詳しく解説する。

ミッションからギヤを経由して回されるフレキシブルシャフトの回転速度を磁石の回転などに伝えて、指針を回す方式。現在のクルマではほとんど見られない。

ミッションからギヤを経由して回されるフレキシブルシャフトの回転速度を磁石の回転などに伝えて、指針を回す方式。現在のクルマではほとんど見られない。 トランスミッションに装着された車速センサーや車輪の回転センサーから発生した電気信号(車速パルス)から、アナログメーターの指針を回す方式。

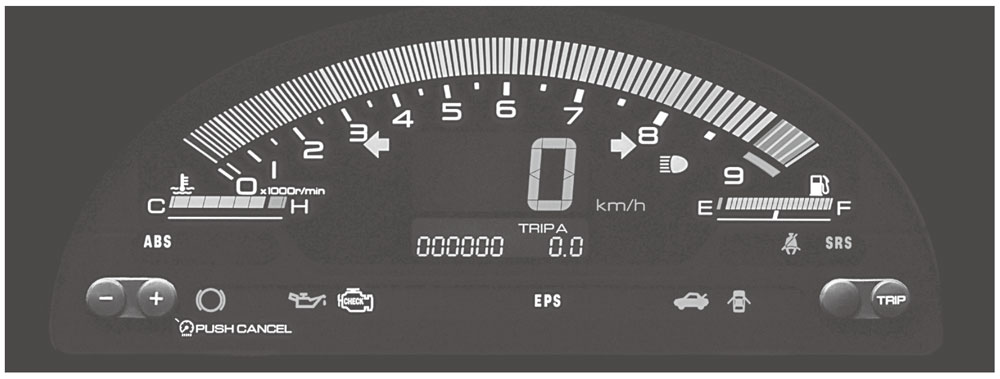

トランスミッションに装着された車速センサーや車輪の回転センサーから発生した電気信号(車速パルス)から、アナログメーターの指針を回す方式。 車速信号や車輪の回転センサー信号を電気的に演算して、スピードをデジタル表示するタイプ。数字で表示する方式が多く、バックしているときにも車速が出る。

車速信号や車輪の回転センサー信号を電気的に演算して、スピードをデジタル表示するタイプ。数字で表示する方式が多く、バックしているときにも車速が出る。JIS D5601 自動車用スピードメーター

この規格の引用規格には、フレキシブルシャフトに関するもの、自動車部品の耐湿及び耐水試験方法、自動車部品振動試験方法、自動車部品の高温及び低温試験方法など、5種がある。

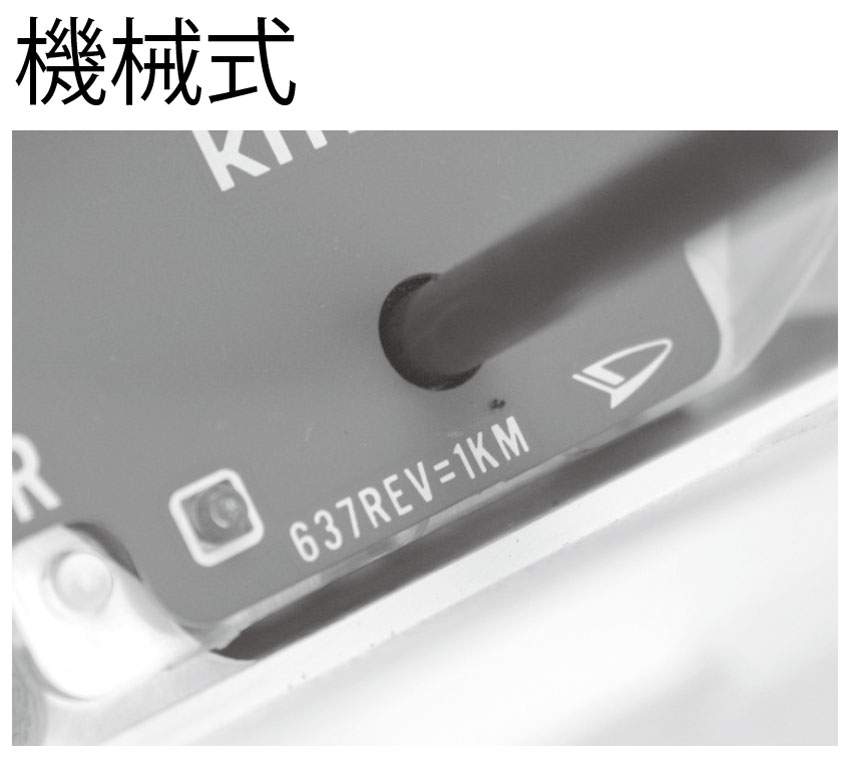

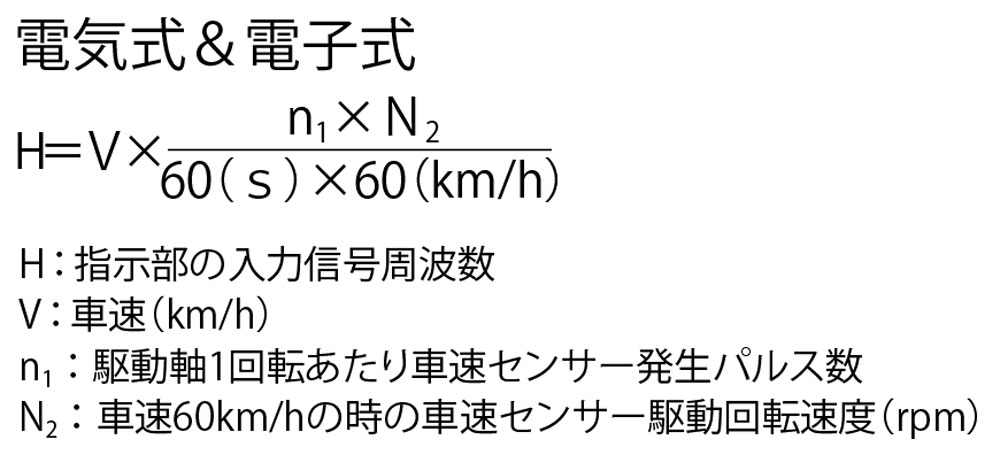

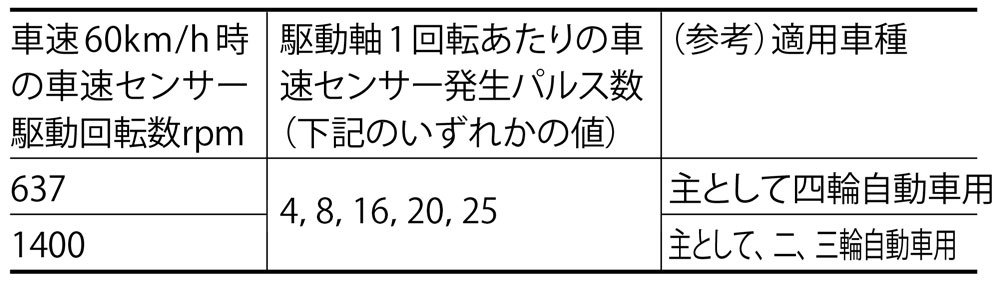

機械式メーターを分解した人は、メーターパネルの端に637REV=1kmなどと刻印されているのを見たことがあるかもしれないが、これが速度の表示割合で、クルマではkmでメーターケーブルが637回転し、2輪や3輪自動車では1400回転するという規定がある。この表示割合になるようにミッション側のスピードメーター用ギヤの比率が設定してある。また、電気式の車速パルス数は、スピードメーターケーブルの1回転で発生するパルス数を規定したもので、国産車では4パルスがポピュラーだ。なお、最近では、ミッションに車速センサーがなく、ABSなどで利用する車輪速センサーで拾った信号から車速パルスを作り出している車両も増えている。

■スピードメーターの性能規格

メーターケーブルの637回転で1km637rpmなら60km/h

機械式のスピードメーターは、メーターケーブルの637回転で1kmになるよう規定されている。毎分637回転する車速なら、メーターは時速60kmを指すことになる。

電気及び電子式のスピードメーターの速度指示機構は、原則として左の式が成り立つように指示する割合とされている。

電気及び電子式のスピードメーターの速度指示機構は、原則として左の式が成り立つように指示する割合とされている。

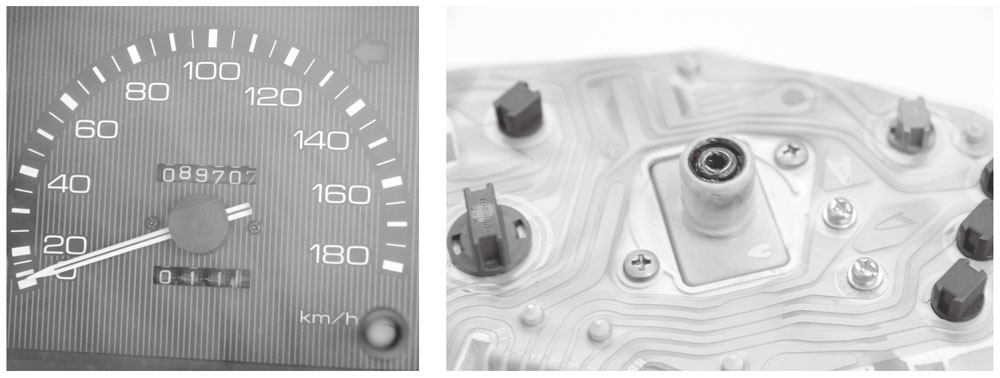

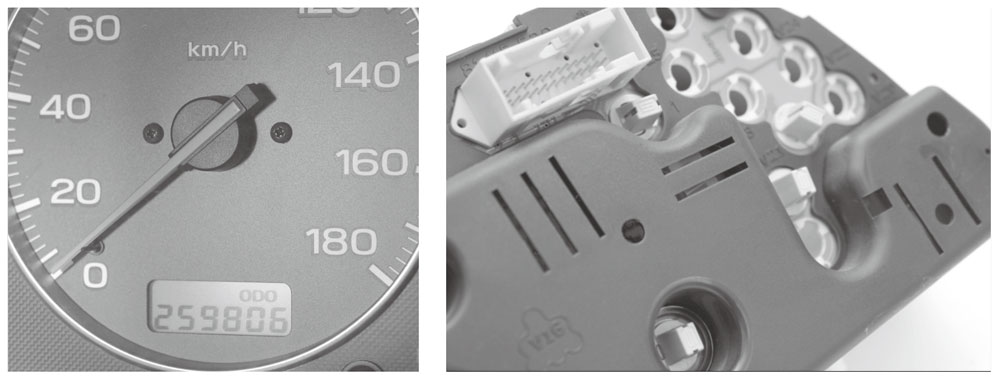

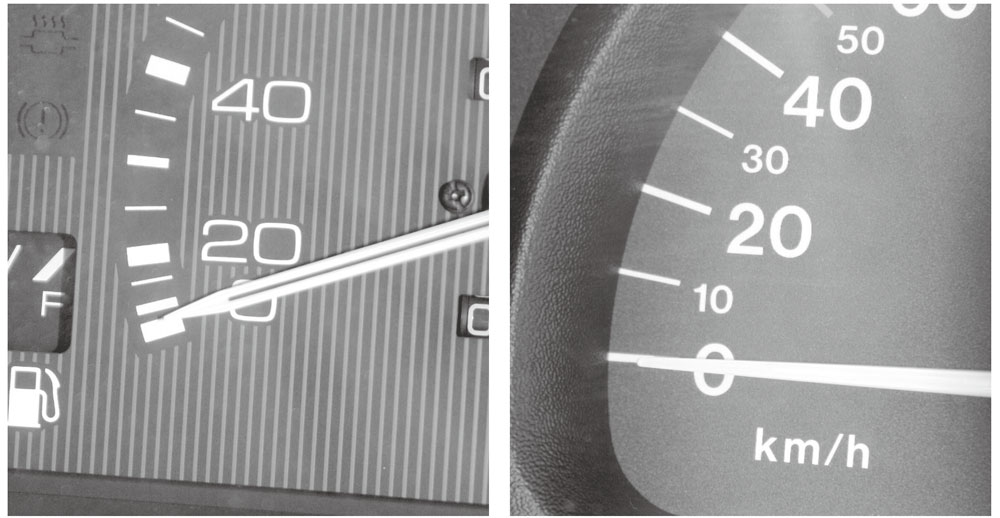

メーターがアナログ式でも、機械式か電気式かで表示精度や機能が変わってくる。例えば、左の機械式だと20km/h以下では振れ幅が小さいが、電気式であれば0から10km/hの幅も他と同じ間隔で目盛りを刻むことが可能。

■スピードメーターの性能

電気及び電子式は他に耐電源逆接続性、耐過電圧性、耐過渡電圧性がある。

電気及び電子式は他に耐電源逆接続性、耐過電圧性、耐過渡電圧性がある。

誤差範囲は速度域によるが、最も精度の高いのが40~100km/hである(速度が高いほど誤差の割合は小さくなる)。上の写真はクルマのメーターが50km/hの際にナビゲーションのセンサー学習後の数値とを比較したもの。

■スピードメーターの車速の取り出し方法・仕組み

ミッションに差し込まれているワイヤー状のフレキシブルケーブル。内部のシャフトが回ってインパネまで回転を伝える仕組みになっている。この方式では、車速信号をメーター内で発生させていることが多い。

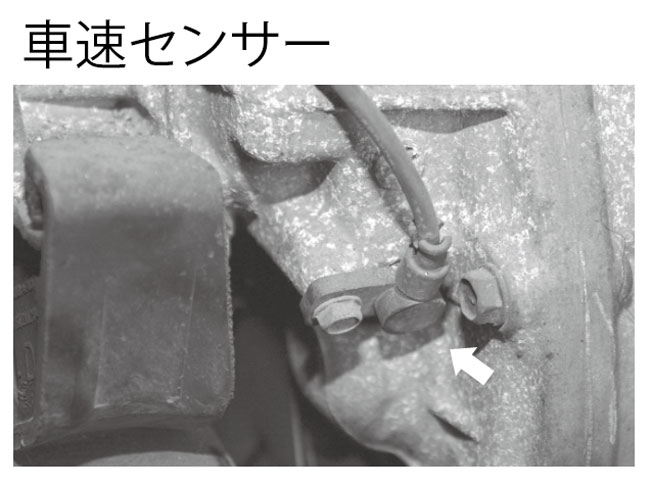

ミッションに差し込まれているワイヤー状のフレキシブルケーブル。内部のシャフトが回ってインパネまで回転を伝える仕組みになっている。この方式では、車速信号をメーター内で発生させていることが多い。 電気式あるいは電子式では、ミッションにピックアップセンサーやギヤで駆動される車速センサーで車速信号を作る。この信号がエンジンコンピューターやメーターに送られる仕組みになっておりパルス数は4などがある。

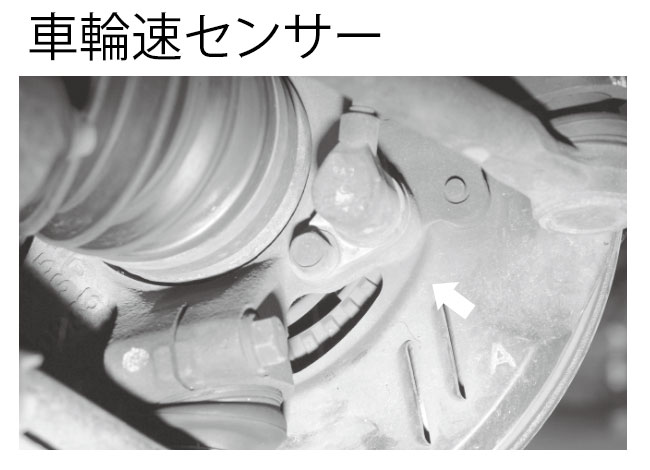

電気式あるいは電子式では、ミッションにピックアップセンサーやギヤで駆動される車速センサーで車速信号を作る。この信号がエンジンコンピューターやメーターに送られる仕組みになっておりパルス数は4などがある。 現在はABSが装着されるクルマがほとんどということもあり、ミッションの車速センサーを廃止しているクルマもある。ドライブシャフトやハブベアリングなどのローターからピックアップで読む仕組み。

現在はABSが装着されるクルマがほとんどということもあり、ミッションの車速センサーを廃止しているクルマもある。ドライブシャフトやハブベアリングなどのローターからピックアップで読む仕組み。