故障・修理

更新日:2019.12.12 / 掲載日:2019.12.12

自動車用発煙筒の仕組みとは

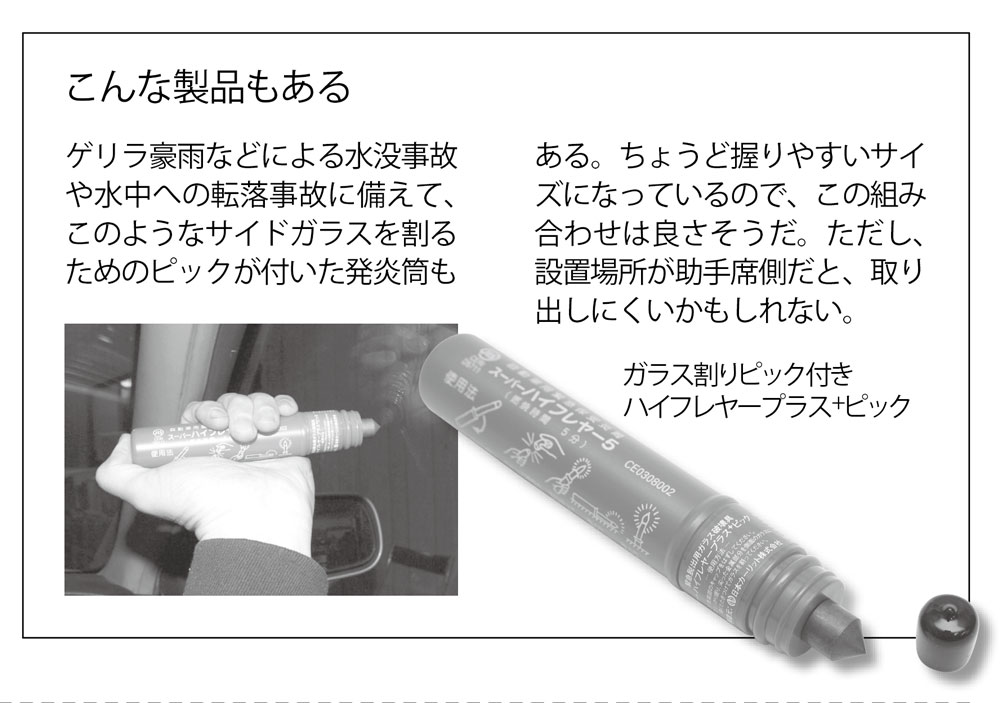

クルマが故障した時、後続車などに非常を知らせるために使われるのが、発炎筒である。これは、JIS規格では「自動車用緊急保安炎筒」という名称で、常時クルマに装備することが義務づけられている。もともとは、踏切で立ち往生した時に列車にいち早く知らせるための用具だったが、現在では事故や故障などで路上にやむを得ず停車した際の信号としても使われる。

今回は、発炎筒の仕組みのほか、構造、規格についても紹介する。

発炎筒は有効期限内のものを常備していなければならない。これを忘れてユーザー車検を受けたところ、チェックされて再車検になったという話もある。また、製品によって着火方法が若干違うので、緊急時に慌てないように扱い方を確認しておこう。

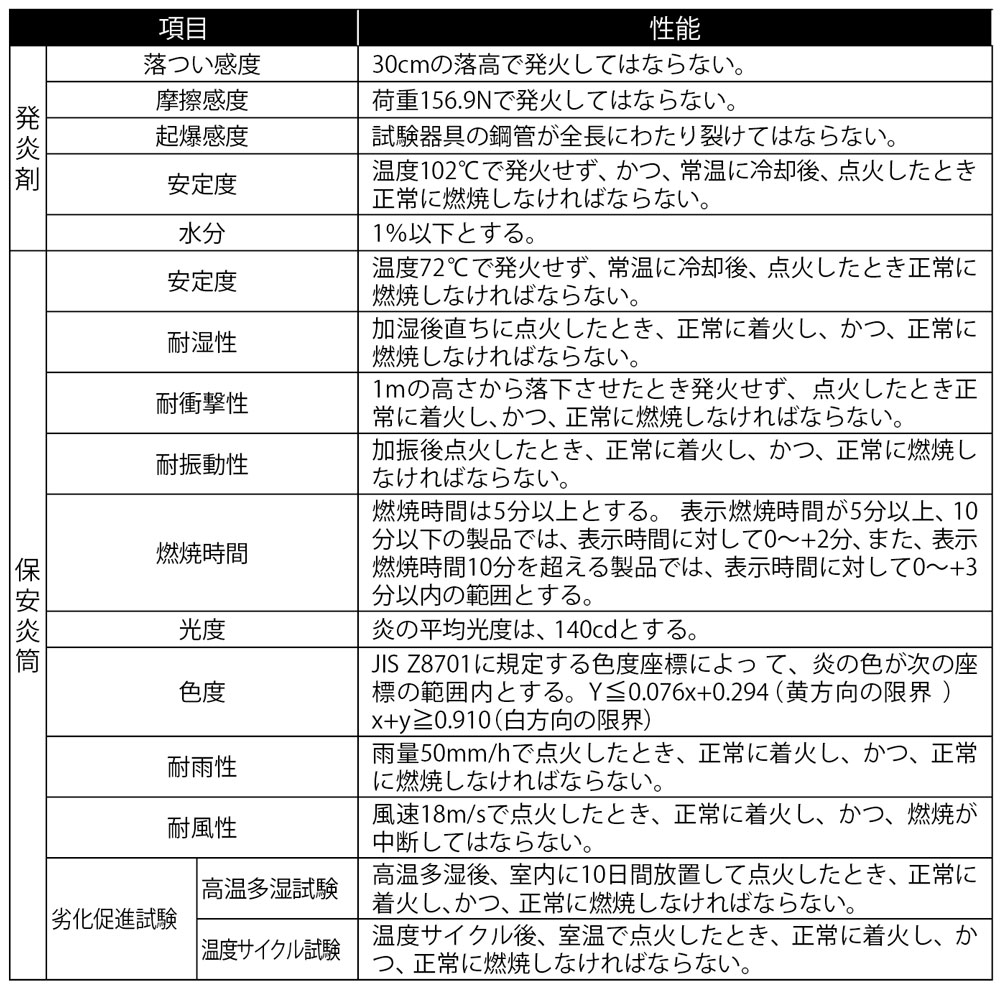

クルマに装備される発炎筒は、燃焼時間が5分以上と定めてあり、燃焼している時の光度や色度が定めてある。また、雨や風にさらされながら使用する際にも、正常に着火できて燃焼が中断しないことも求められる。

また、クルマの幅広い温度範囲や湿気などの環境の変化に対しても変質しないことや、振動や衝撃に対しても耐える品質を持っている必要がある。

JIS D5711 自動車用緊急保安炎筒

規格の英語名は、Red Fusee for Motor Vehicles。Fuseeは、耐風マッチ、赤色閃光信号の意味で、導火線(fuse)から来ているようである。

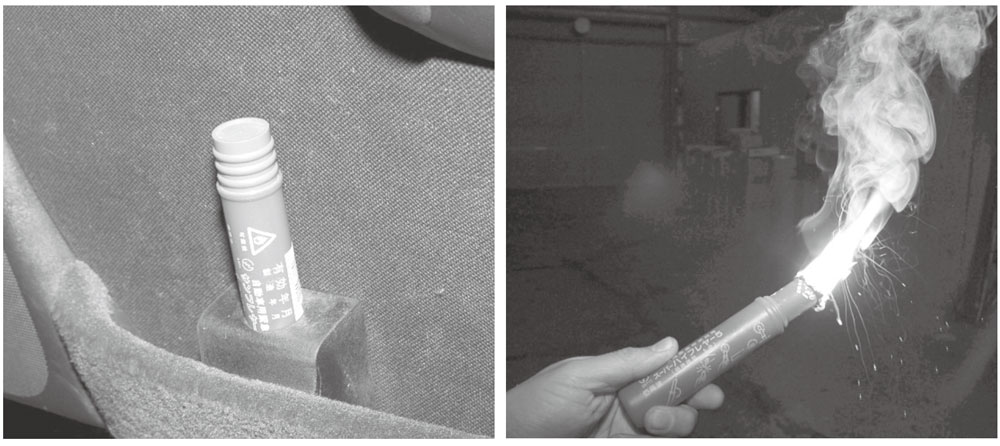

発炎筒は車検でチェックされることにもあるように、有効期限が切れていないものを常備しておく必要がある。この期限は4年なので、期限が切れているものは新しいものにしておかなくてはならない。故障などが実際に発生した時は1本だけでは足りないことも多いので、新しいほうをホルダーに取り付けておき、古いほうはグローブボックスなどに予備として保管しておくといいだろう(この場合、古いほうの機能は保証できないが、よほどでなければ点火する)。なお、市販の発炎筒には2種のサイズがあり、古いクルマでは大きめのサイズのことがある。

■車用発炎筒の構造と仕組み

発炎筒も、取り付けスペースの削減から小型化が進み、現在ではスリムな製品が主流となっている。燃焼時間はどちらも5分とされている。オールドカーの交換用を購入するときは注意。

発炎筒も、取り付けスペースの削減から小型化が進み、現在ではスリムな製品が主流となっている。燃焼時間はどちらも5分とされている。オールドカーの交換用を購入するときは注意。

■車用発炎筒の性能の規格

■車用発炎筒の構造、形状及び寸法の規格

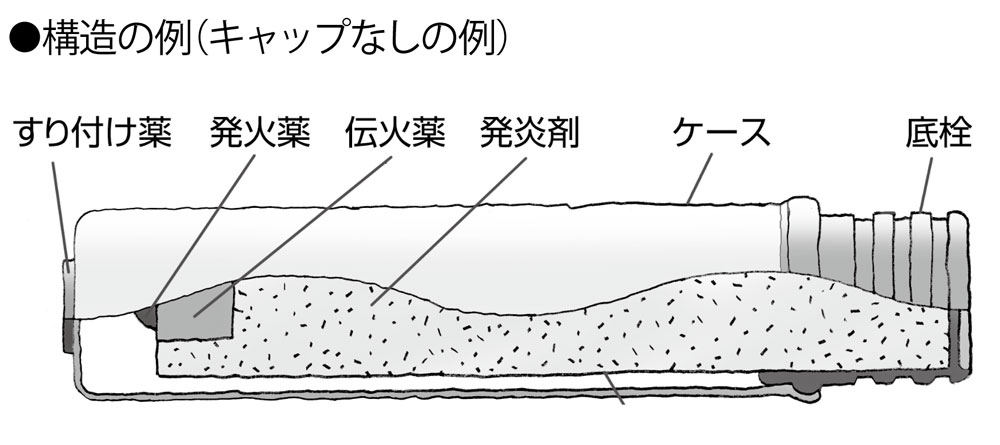

「保安炎筒の構造は、筒内に発炎剤を詰め、その頭部には完全に覆われた摩擦式点火部(すり付け薬、発火剤及び伝火薬)を取り付けたもので、筒は紙、合成樹脂などの可燃性材料を用いる。支持具を取り付ける場合、支持具の材料は、できる限り可燃性材料を用いる」と定めてある。

形状や寸法では、「全長360m部に露出しないで、かつ、容易には取り出すことができないものとする。筒の厚さは発炎筒が粉末のものは1mm以上、固形のものは0.5mm以上とする」と規定されている。以前の規格では(D5711-1982)筒の直径が25mm以下とされていた。

発炎筒の性能規格は左表のように、発炎剤と保安炎筒に分けて性能項目があり、落下しても容易に発火しないようにするなどの、安定性や燃焼時間、耐雨および耐風性などが定めてある。燃焼時間は表示より長くなければならず、5分以上10分以下の製品では、マイナス0~プラス2分である。また、製造から4年経過した時点でもこれらの性能を保っていなければならない(劣化促進試験を除く)。