故障・修理

更新日:2019.12.17 / 掲載日:2019.12.17

車のブレーキフルードの種類とは

乗用車のブレーキでは、ブレーキペダルを踏んだ時の操作力を液体の圧で伝えるようになっている(トラックなど大型車はエア式である)。この液体がブレーキフルードと呼ばれるもので、これがなくなったり、劣化が激しくなるとブレーキが利かなくなるなどの重大なトラブルに繋がってしまう。そのため、ブレーキフルードは、定期的な交換が必要となる車の制動に関わる重要な液体である。このブレーキフルードにはいくつかの種類や規格が存在するが、それらの違いについてはあまり詳しくない方も多いのではないだろうか。ここでは、ブレーキフルードの種類や規格について解説する。

ブレーキフルードの種類と規格

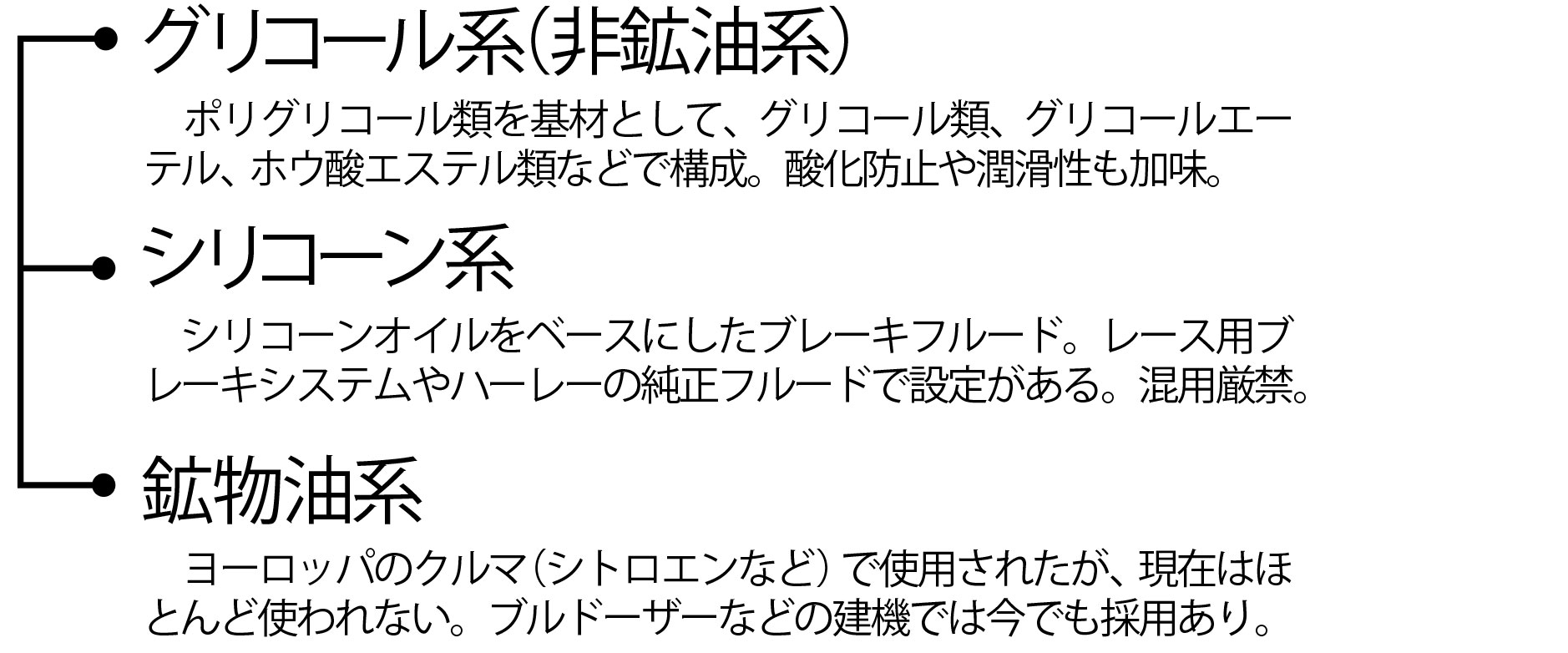

ブレーキフルードには、主に3種類が存在する。まず、グリコールエーテルというアルコール系の成分を主剤にしたフルードで、一般にブレーキフルードといえばこれ。原油をベースにしたものではないので(作れないこともない)、非鉱油系フルードと呼ばれることもある。このため、ブレーキオイルと呼ぶと、厳密には用語の誤用となるので、非常に素人っぽい響きとなってしまう。 次に、純レース用やバイクのハーレーなど特殊なものに使われるシリコーン系がある。これは、沸点が高いという特徴があるが、ほかとの混用は厳禁である。さらに、欧州車などでは鉱物系のフルードを使った車種もあった(これらはオイルだ)。

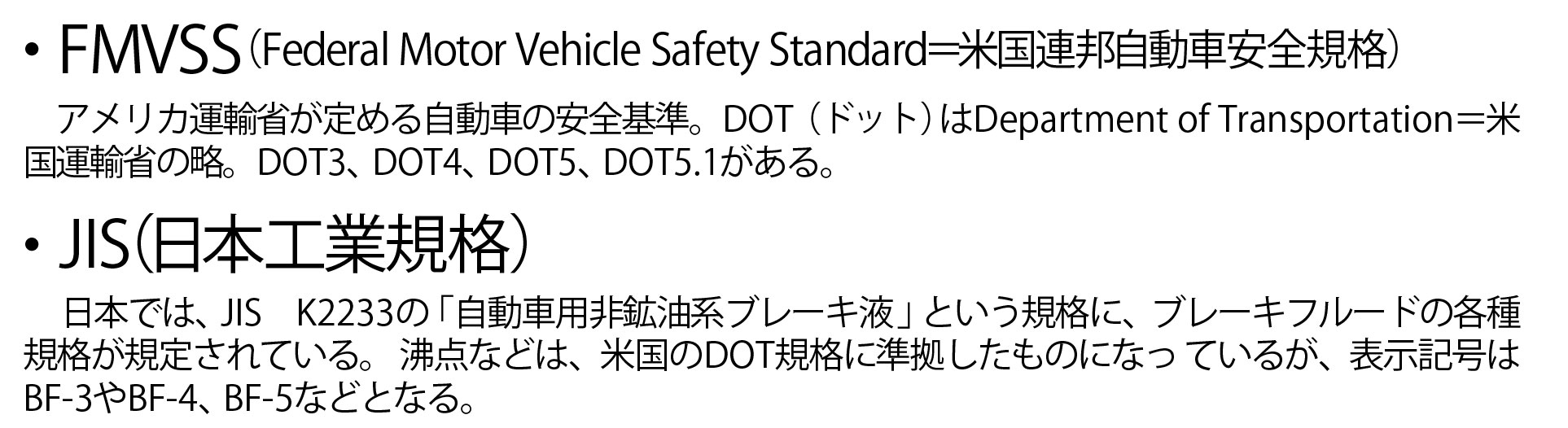

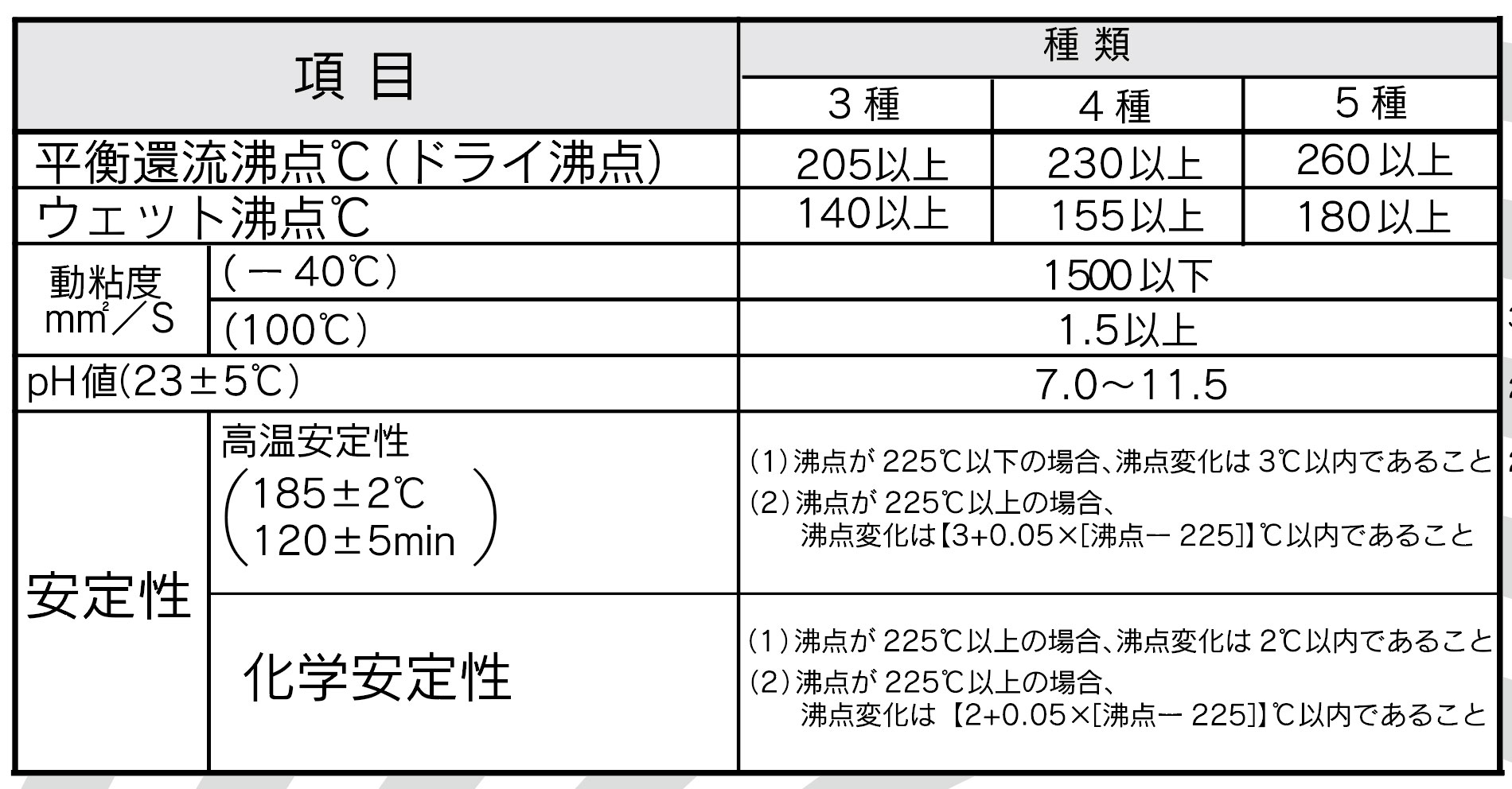

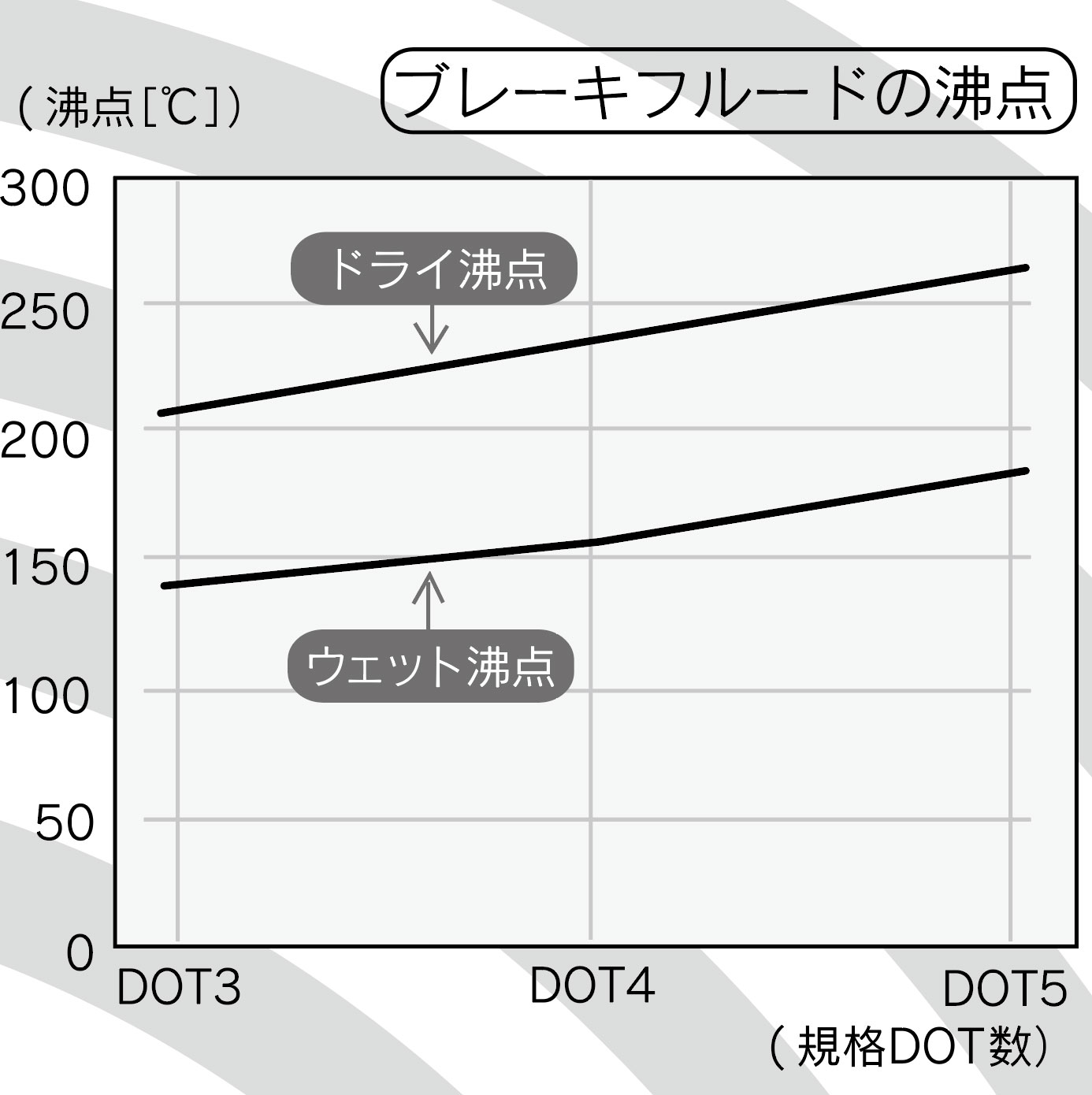

ブレーキフルードの規格としては、DOTで定めた規格が広く知られている。一般には、DOT3、DOT4、DOT5.1などがあり、数字が大きいほど沸点が高い。ブレーキシステムは大量の熱が発生するので、沸点が低いとフルードから泡が出て、液の圧力が伝達できなくなってしまう。このため、モータースポーツなど過酷な使用条件では、沸点の高いフルードが使われる。

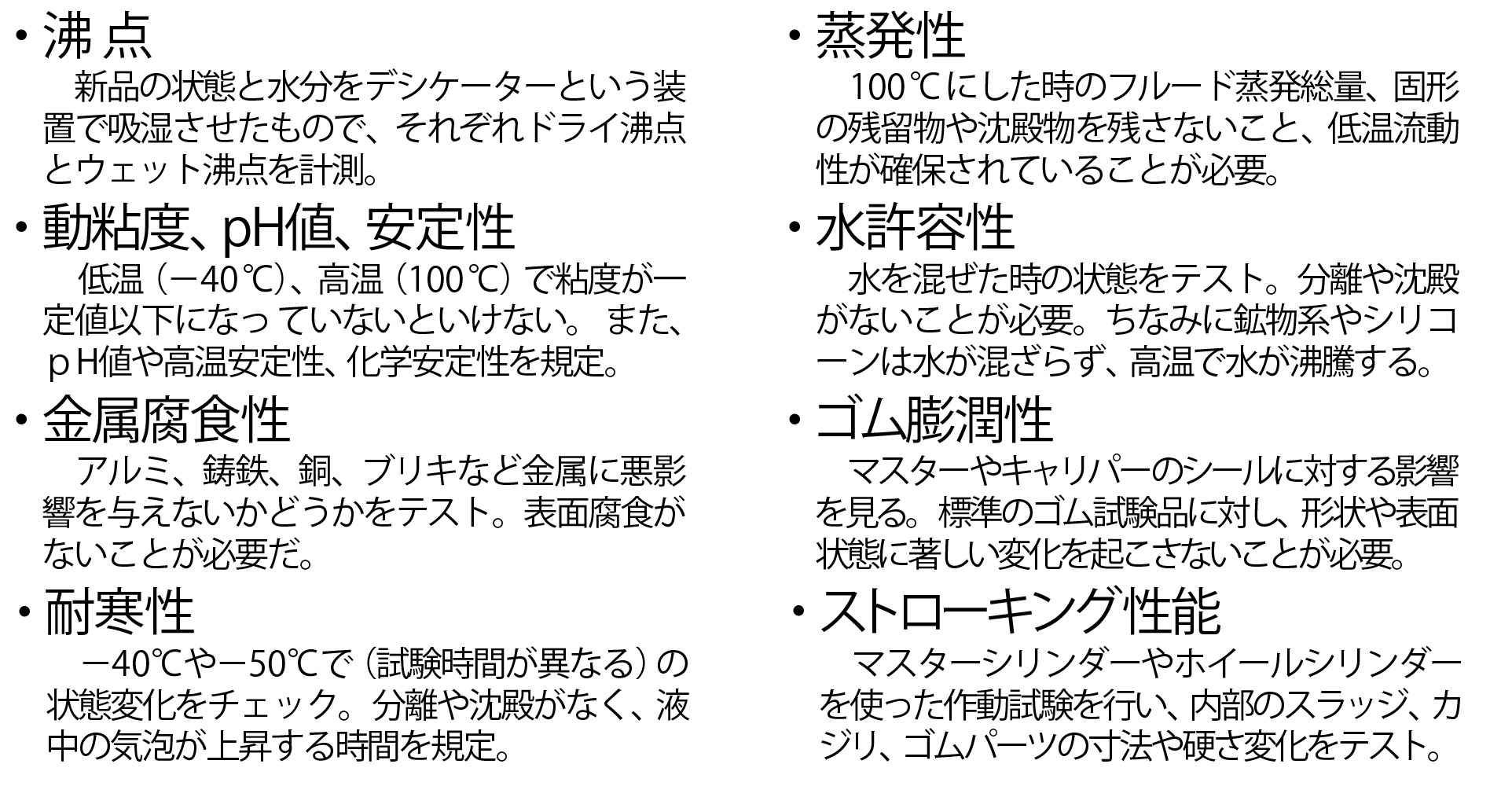

このほか、ブレーキ各部の材質に対する影響や、ピストンの動きを阻害しないようにするなど、様々な試験項目が規定されている。

ブレーキフルードの種類

ブレーキフルードの規格

ブレーキフルードで行う性能テスト例

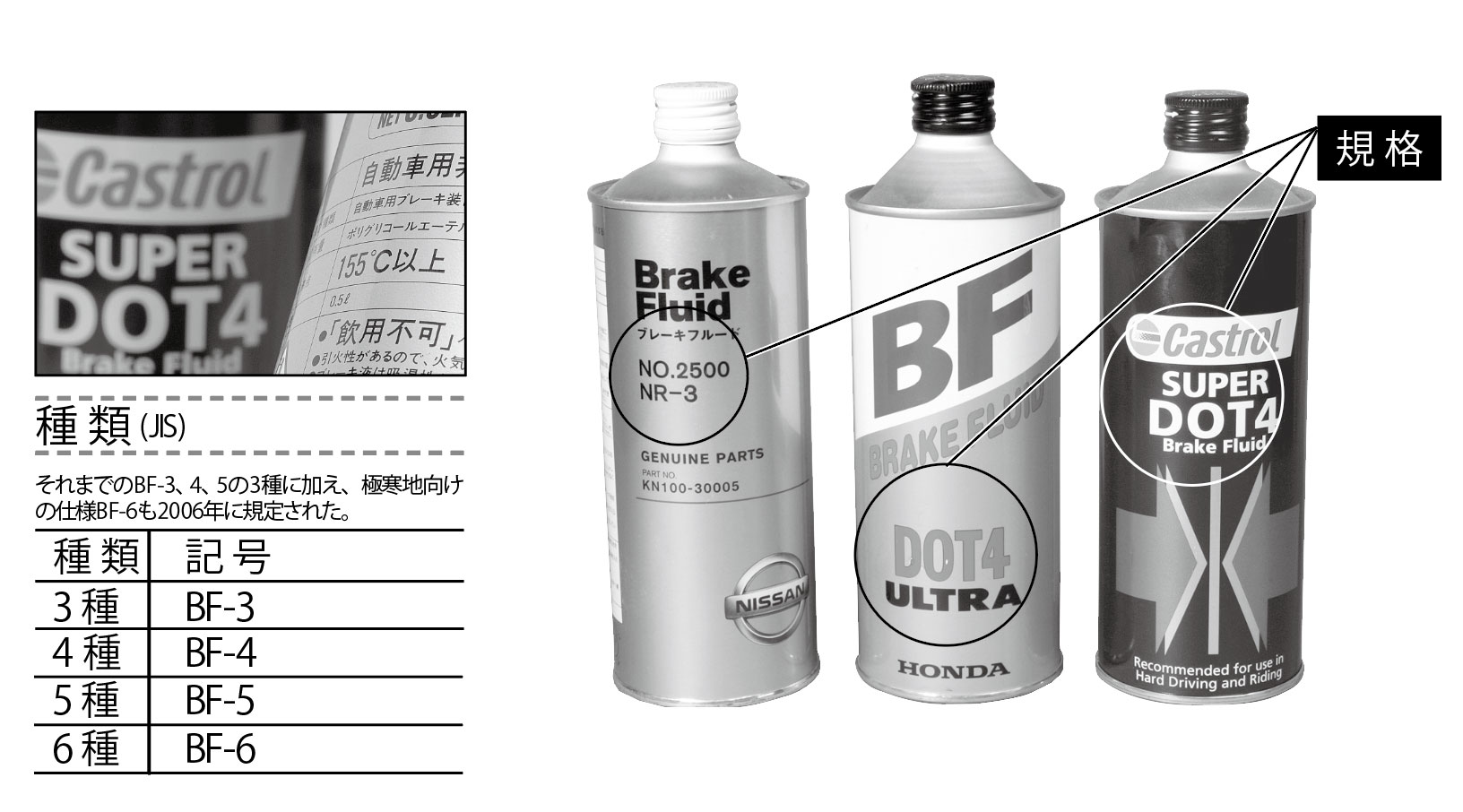

ブレーキフルードの規格表示と内容

DOTの認証なしではDOT表示できない

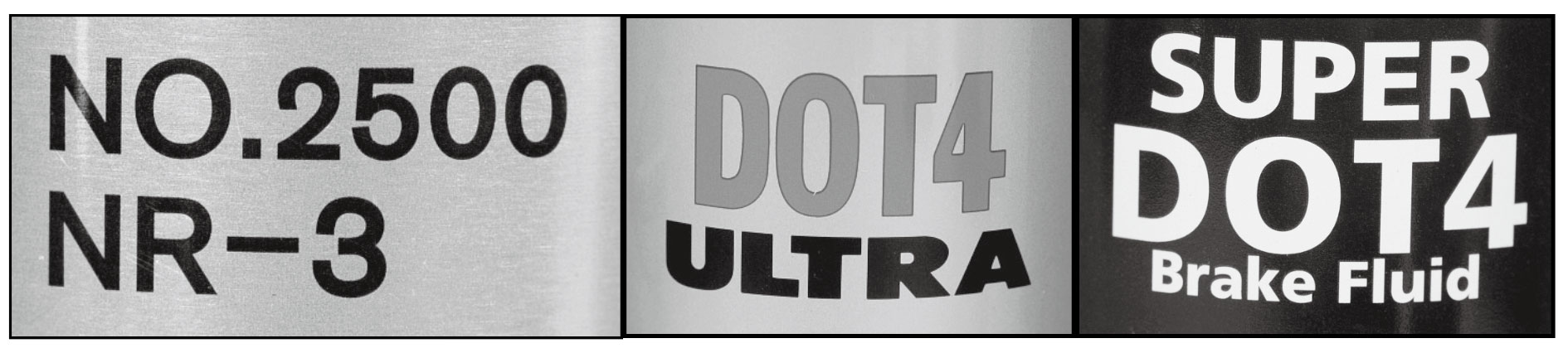

ブレーキフルードの表示は、DOTがメジャーだが、DOTの認証を取っていないものは、DOT3などという表記はできない。この場合、BF-3という表記が正しい。純正品(写真は日産)でNO.2500などとあるのは、ドライ沸点を意味する記号(250℃)。NR-3というのはBF-3と同等の意味を持たせたものと思われる。トヨタ純正品の2500Hの「H」は開発順を示している。

DOT5.1というのはなにが違う?

ブレーキフルードの表示は、DOTがメジャーだが、DOTの認証を取っていないものは、DOT3などという表記はできない。この場合、BF-3という表記が正しい。純正品(写真は日産)でNO.2500などとあるのは、ドライ沸点を意味する記号(250℃)。NR-3というのはBF-3と同等の意味を持たせたものと思われる。トヨタ純正品の2500Hの「H」は開発順を示している。

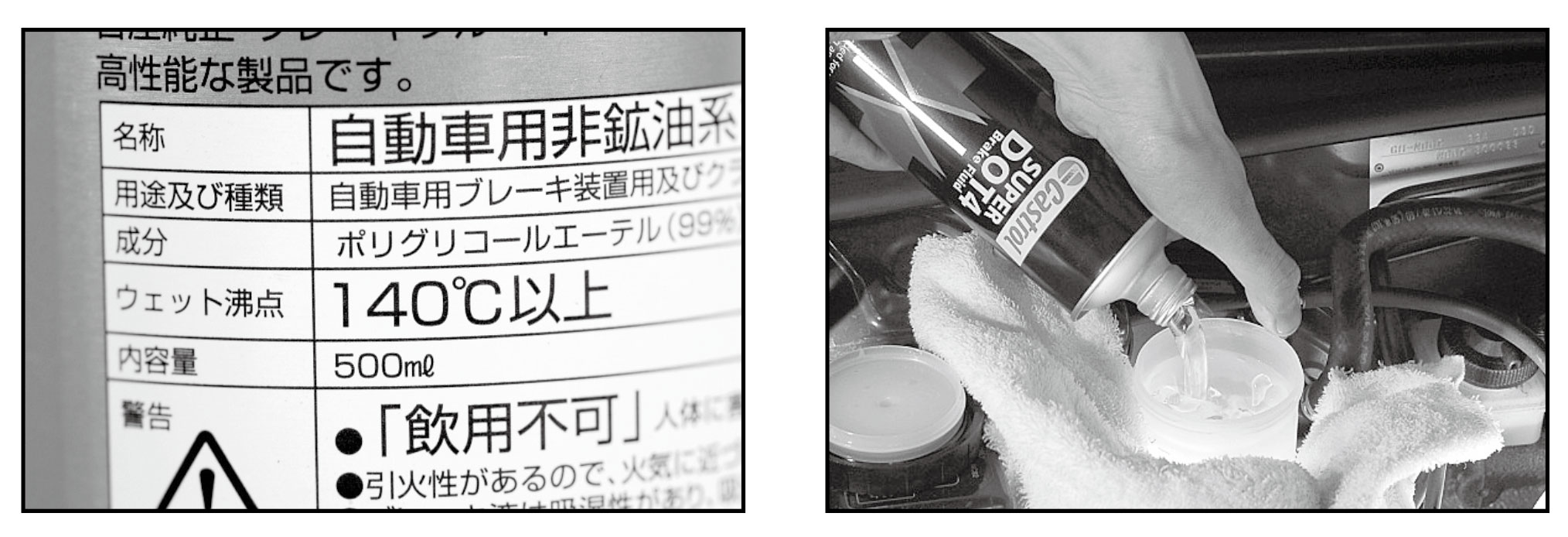

フルード容器の裏側には、主要成分や沸点などが表示される。沸点は、ウェット沸点を強調して表示するものが多い。また、高性能を強調するため、スーパーDOT4などと表示している場合もある。

フルード容器の裏側には、主要成分や沸点などが表示される。沸点は、ウェット沸点を強調して表示するものが多い。また、高性能を強調するため、スーパーDOT4などと表示している場合もある。DOTが高いと劣化しやすい?

DOT3よりDOT5.1の吸湿性が高くて劣化しやすいといわれたりするが、これは間違い。確かに、吸湿スピードが速い傾向にはあるが、ウェット沸点でも数字が高いほど優位性がある。ドライとウェットで規定の沸点を超えないと規格に適合した品質とはならないのだ。