故障・修理

更新日:2018.07.30 / 掲載日:2018.07.30

缶スプレーで車をDIY塗装!パテ埋め&缶スプレー完ペキマスター!【3】

缶スプレーのペイントは、ボタン一つでシュッと吹いて色を塗るだけの簡単そうな作業に見えるが、綺麗な仕上がりを目指すには高度なテクニックが必要だ。

そこで今回は、スプレーを使用して自分で車塗装をする方法について解説する。

- スプレーを使った車のDIY塗装のコツ!単純だが根気が肝心

- スプレー塗装の下準備を開始!まずは、パテ埋めが終了した表面を脱脂する

- スプレーをかけない部位にマスキング処理を施す

- プラサフをスプレーして、パテの表面を均す

- サンドペーパーでプラサフ塗布面を磨く

- 缶スプレーで車の塗装を成功させるための必須ポイント

- 塗料の広がる向き・吐出量を調整

- いよいよ車にカラー剤を塗布!平面部へのスプレーは“弧を描かない”のが鉄則!

- スプレーは、薄く均一に何回も塗り重ねる。これが大切。

- スプレーを吹き付けすぎて失敗してしまった場合のリカバリー方法は?

- ボカシ剤を塗布して周囲となじませる

- 車の塗装に使用したアイテムを紹介!

- ペイントが乾いたら、その上にウレタンクリアーを噴く

- 製品の指定にはない作業だが、硬化後にコンパウンドで磨きをかける

- 狭いエリアなら、タッチペンをスプレーするエアータッチもおすすめ!

スプレーを使った車のDIY塗装のコツ!単純だが根気が肝心

車のスプレー塗装は慣れた人がやっているのを見ると、いかにも簡単そうにこなしているように見える。ところが実際には、

- 塗装面から一定(15から25cm程度)の間隔を保つ

- 一定の速さで平行に移動する

- 噴射パターンの1/3の範囲を塗り重ねるようにして均一に吹き付ける

といった具合に、複数の動作を同時にこなす高度な作業なのだ。いきなり最初から大成功は無理。コツをのみ込むまで失敗も覚悟。自転車の乗り方と同じように、実際に身体で覚えるしかないものだと心得ておこう。でも心配は無用。失敗しても何度でもリカバリーは可能だ。

スプレー塗装の下準備を開始!まずは、パテ埋めが終了した表面を脱脂する

スプレーをかけない部位にマスキング処理を施す

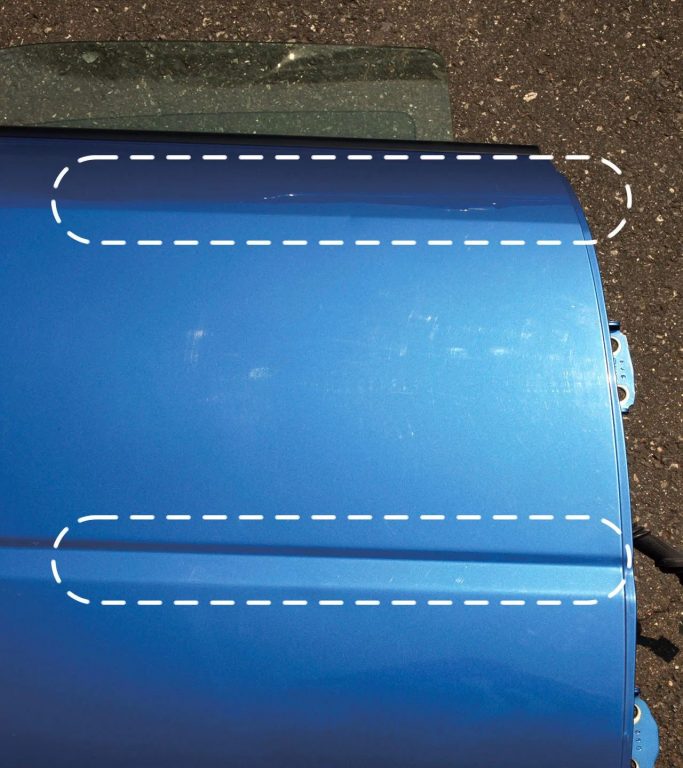

これがコツ「エッジラインなどをマスキングのガイドに」

パネル境目やプレスラインで区切れば、光の屈折率の違いから部分塗装による色差が目立たない。

注目ポイント!部位に合わせた効果的なマスキングテープの貼り方

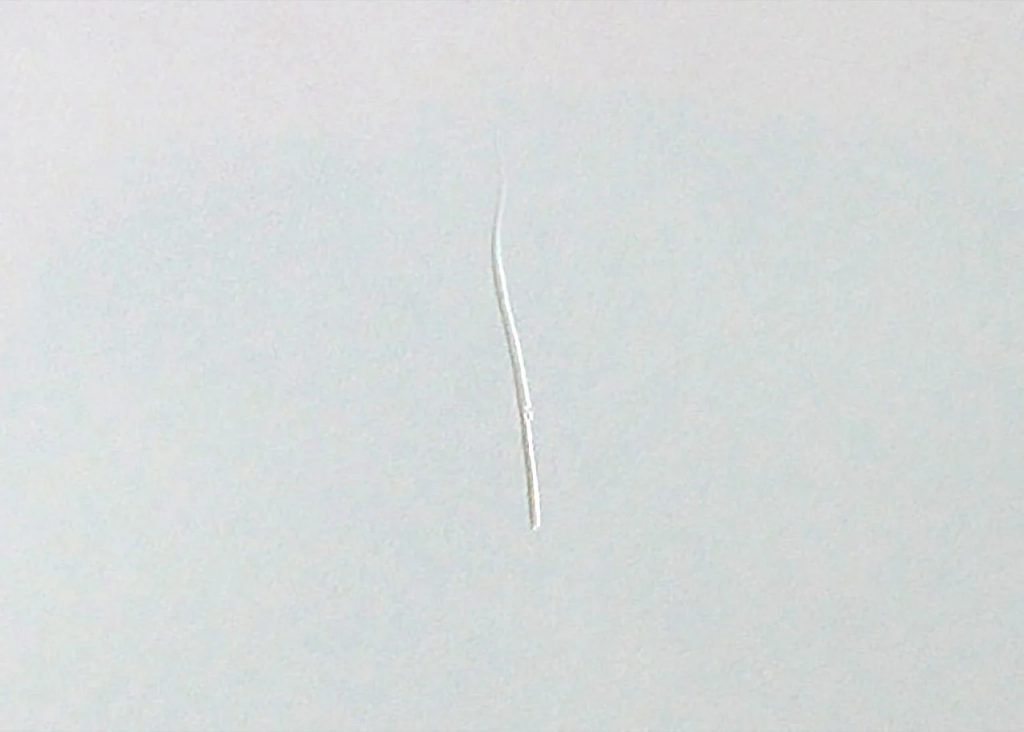

直線部のマスキングテープ貼り

テープ端をキズ溝の一端に貼り付け、指で押さえつつピンと張った状態を維持しながらキズに沿って貼り付ける。

曲線部のマスキングテープ貼り

曲面用マスキングテープを用い、爪で押さえて曲面に合わせて曲げつつ数mm単位で少しずつ貼り付けていく。

パーツとパーツの間のマスキングテープ貼り

テープをピンと張った状態ですき間に押し込み、パーツ側面に貼り付けてから残りをパーツ表面に密着させる。

プラサフをスプレーして、パテの表面を均す

きれいに塗装するためになによりも大切なのは下地を整えること。これを怠ると塗料が点々と弾かれたり、色ムラを生じたり、くすんでしまうこともあるからだ。

下地の作業はまず、プラサフ(プライマー・サフェーサー)と呼ばれる下地塗料を数回に分けて吹き付け、完全に乾燥(最低1時間)した後、#1000前後の耐水ペーパーで研磨して平らに仕上げる。

なお、研磨によってプラサフ周囲の古い塗装に生じた研磨キズも、そのままでは塗装後に表面に浮き上がるので注意。コンパウンドで均しておくことが大切だ。

サンドペーパーでプラサフ塗布面を磨く

これがコツ「プラサフで微細なキズが見つかったらうすづけパテを!!」

缶スプレーで車の塗装を成功させるための必須ポイント

身近で手軽に扱える便利な缶スプレーは、スプレーガンのような細かな調整は不可能。とはいえ噴射量は調整できるし、ノズルの角度を変えることで噴射される塗料の向きが縦・横方向へと変化させることができるなど、機能を使いこなせばかなり高度な仕上がりを実現可能だ。ちなみに、出荷時のノズルの噴射向きは縦方向に設定されている。

愛車のボディカラーに合うスプレー缶を探すには

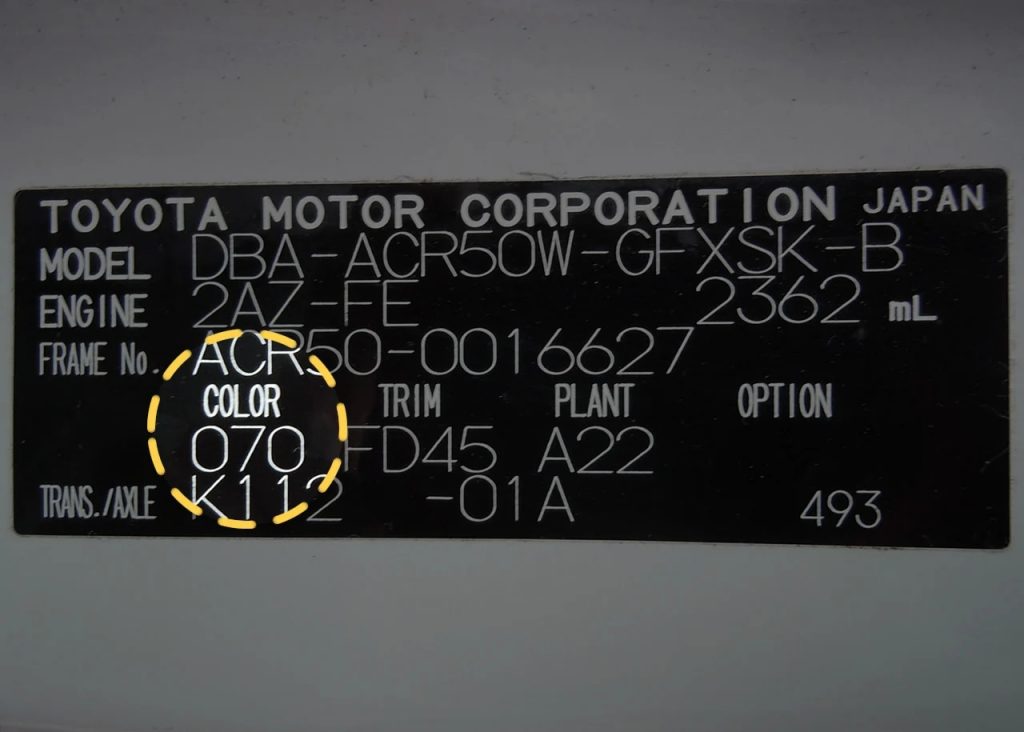

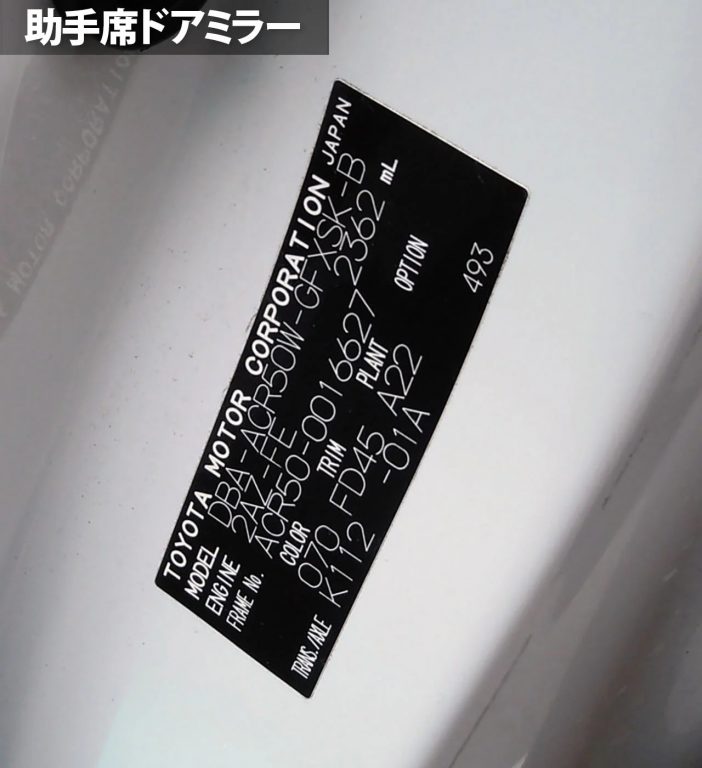

まずはクルマの型式プレートに記載されている純正色のカラーNO.を調べる

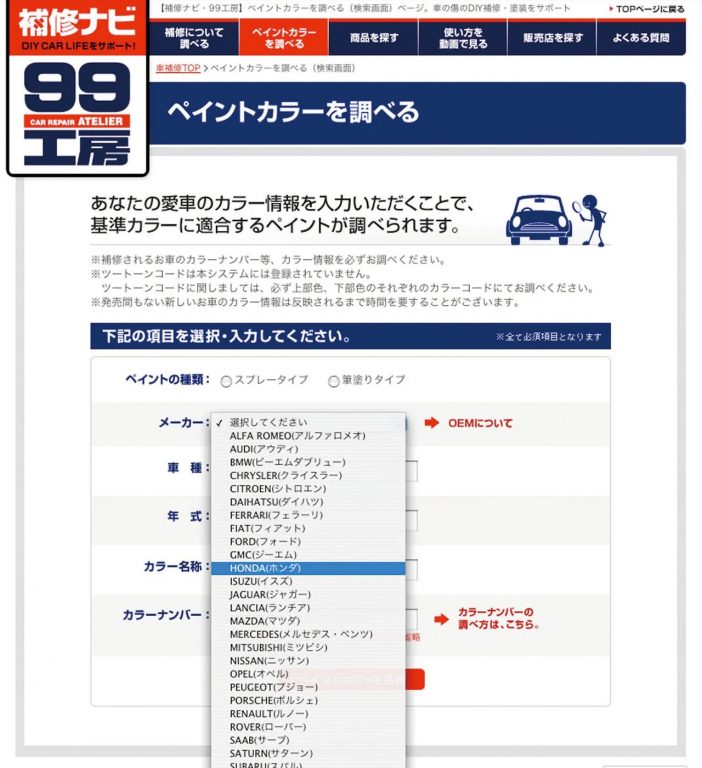

車体色に合ったペイントの有無はネットで簡単に検索!!

ソフト99の場合、ホームページ「調べる・探す」のページから「ペイントカラーを調べる」のリンクに飛びカラー情報を入力すれば、純正色に適合するペイントの有無を確認できる。定番色以外にも原色を作成する“調色”が可能な色もある。

塗料の広がる向き・吐出量を調整

いよいよ車にカラー剤を塗布!平面部へのスプレーは“弧を描かない”のが鉄則!

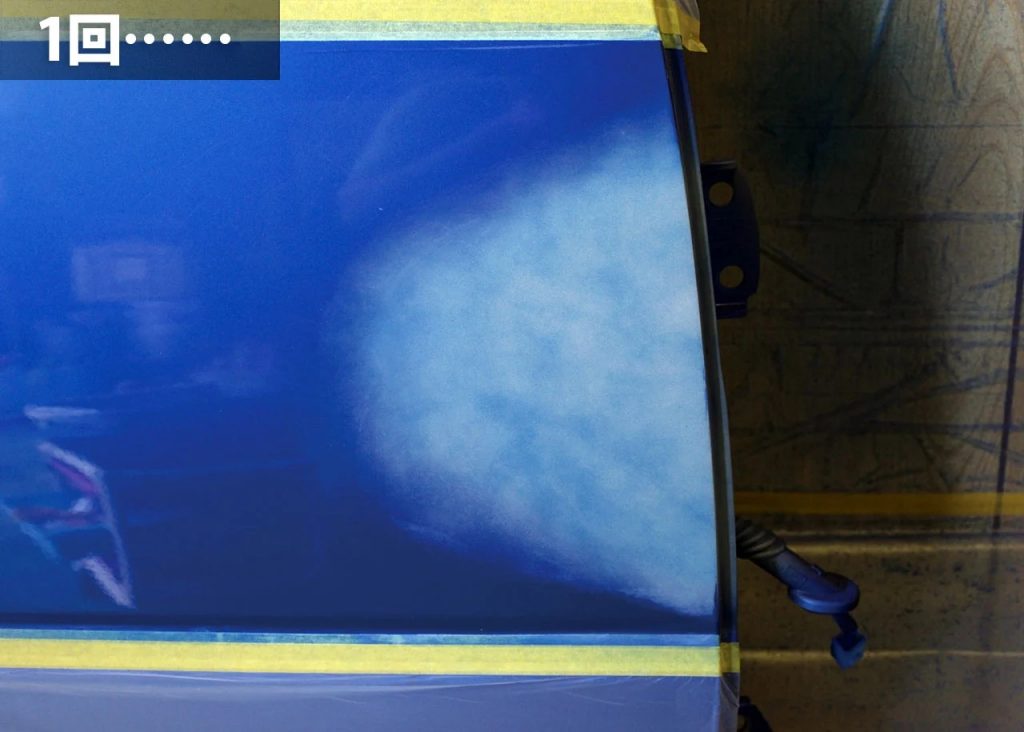

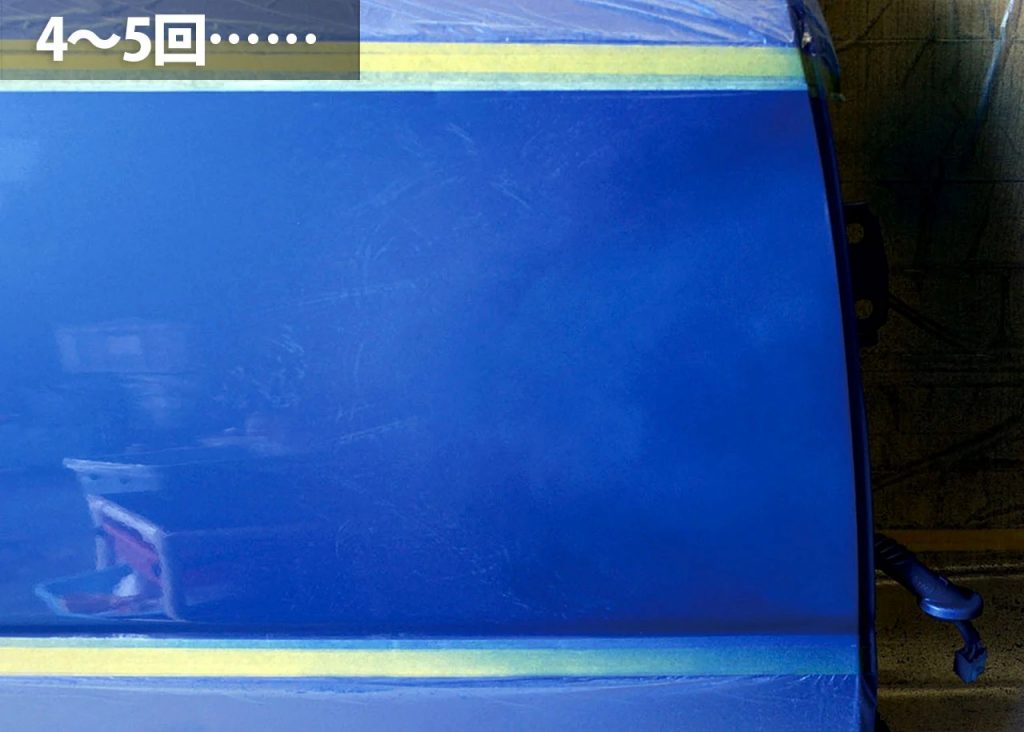

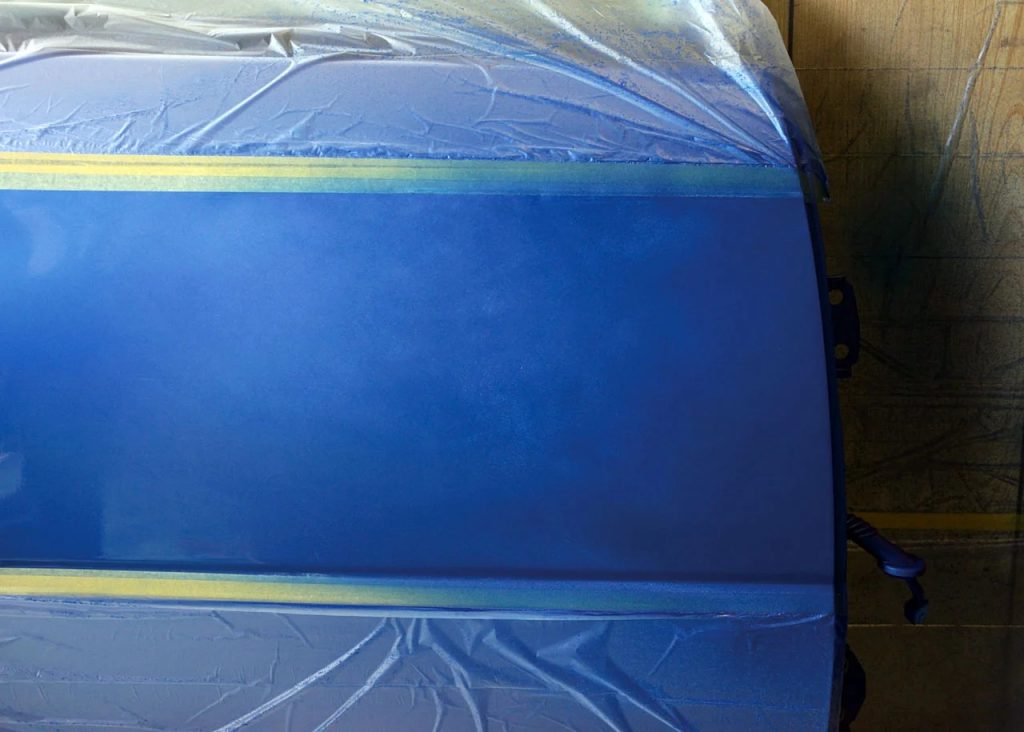

スプレーは、薄く均一に何回も塗り重ねる。これが大切。

ソリッド色の塗装の仕上がり具合は写り込みで確認する。塗装を均一に塗り込めると、自分自身の姿が鏡を見ているかのように塗装した面に反射するが、まだ輪郭がぼやけるようなら塗り込み不足と判断可能。しかし、メタリックの場合は写り込みで判断できないため、色合いが合ったところが引き際。やや離れて全体で判断するのがコツだ。

これがコツ「最初にシュッと試し吹きしてムラを回避」

スプレーを吹き付けすぎて失敗してしまった場合のリカバリー方法は?

適正な塗り込み限度を超えると表面が波打ちだす。これがタレと呼ばれる典型的なやり過ぎの失敗。でも心配無用。完全に乾燥させてから凸部をサンドペーパーで削り落として均せばそこから塗装再開だ!

黒スプレーであえてタレ現象を再現してみた!

硬化したタレ部分をペーパーで削り落とす

どうにも上手く行かなかったらシンナーで拭き取る

ボカシ剤を塗布して周囲となじませる

車の塗装に使用したアイテムを紹介!

ペイントが乾いたら、その上にウレタンクリアーを噴く

カラーにメタリック粒子が混合されているメタリック色は、塗り重ねるほどに色目が濃くなる。そのため、ソリッドのように表面に艶が出るまで塗る必要はない。色目が合ったところが引き際で、艶は上塗りのクリアー塗料でだすのが原則。ソリッドもクリアーを塗布すると深い艶が得られ、保護にもなるため仕上げに塗るのが基本だ。

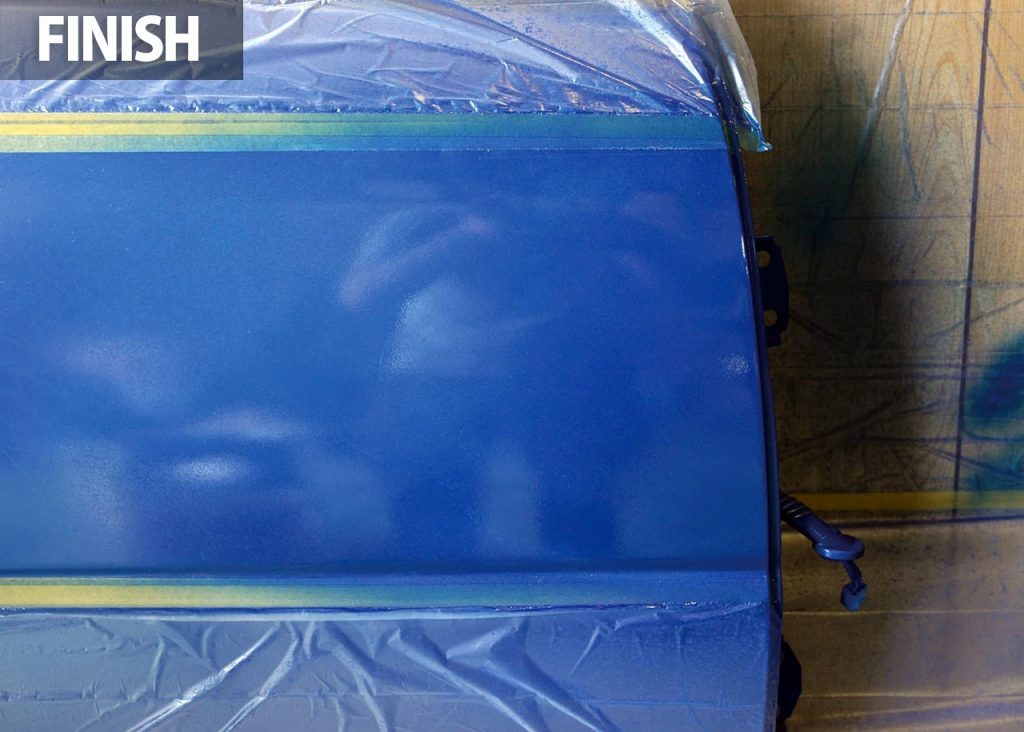

製品の指定にはない作業だが、硬化後にコンパウンドで磨きをかける

メーカー指定の方法では、ウレタンクリアーは上記のように塗装の上に吹き付けたところで完了だが、塗装の仕上げといえばコンパウンドによる磨き上げで完成というのが従来からのセオリーでもある。

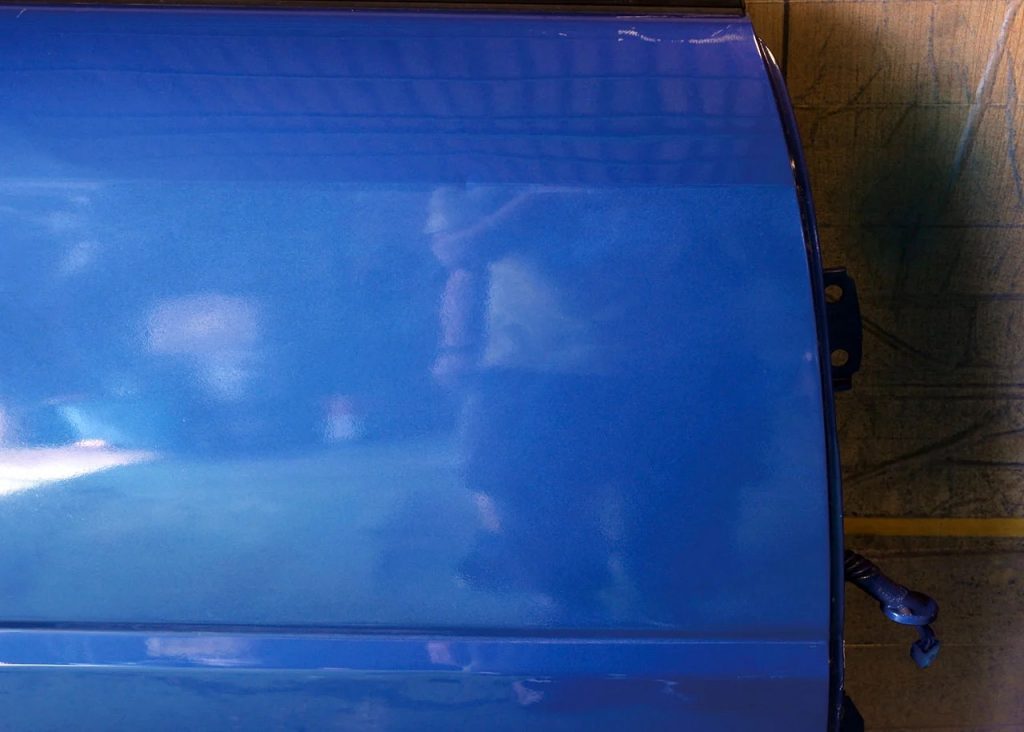

そこで、本来必要ではない作業だが、クリアーの塗装から1週間ほど経過した完全乾燥後に、コンパウンドによる研磨を試みた。すると写真のように、想像以上に表面の艶やか感が増し、満足度も向上した。時間に余裕があり、磨きの腕に自信のある人は挑戦してもいいかもしれない。

板金塗装のプロも、ウレタンコート剤は磨き上げてフィニッシュ

塗装の仕上げについて、プロはどのようにしているのだろうか? 板金修理の専門業者に聞いてみると「ウレタンクリアー塗装の後に研磨は必須の作業」というのが異口同音に聞こえてきた。中には「鏡面のような輝きを出すため」「肌目(表面の肌の揃い具合)の調整をするため」といった理由のほかに「硬化までの時間でどうしても避けられないホコリなどの付着物を取り去る」という声もちらほら。

整ったプロの作業環境でもそういった事情はあるようだ。ただし、度を越してピカピカに磨かれた部位はかえって浮いてしまうのでNGとか。DIYでは磨くことのリスクについて認識しておく必要がありそうだ。

コンパウンドシートの縦・横の繰り返しでムラなく磨く。続けてラビングコンパウンドで研磨キズを落とし、最後は鏡面仕上げコンパウンドで磨き上げる。撮影カメラマンの写り込みもいっそうクッキリ。

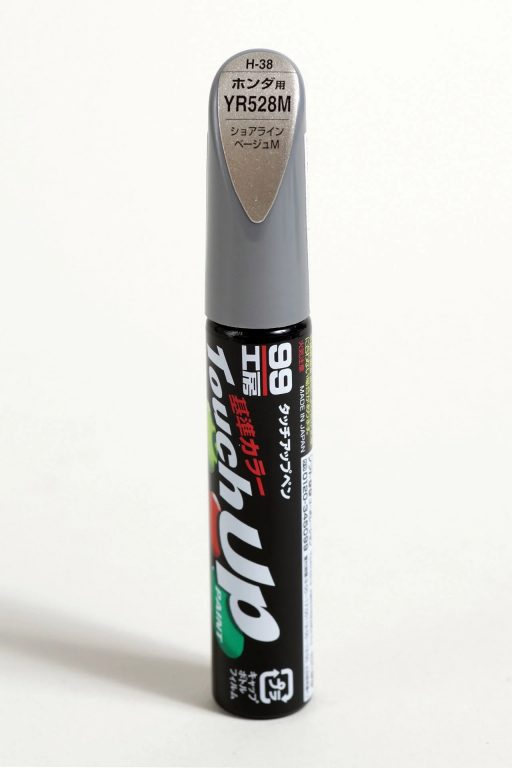

狭いエリアなら、タッチペンをスプレーするエアータッチもおすすめ!

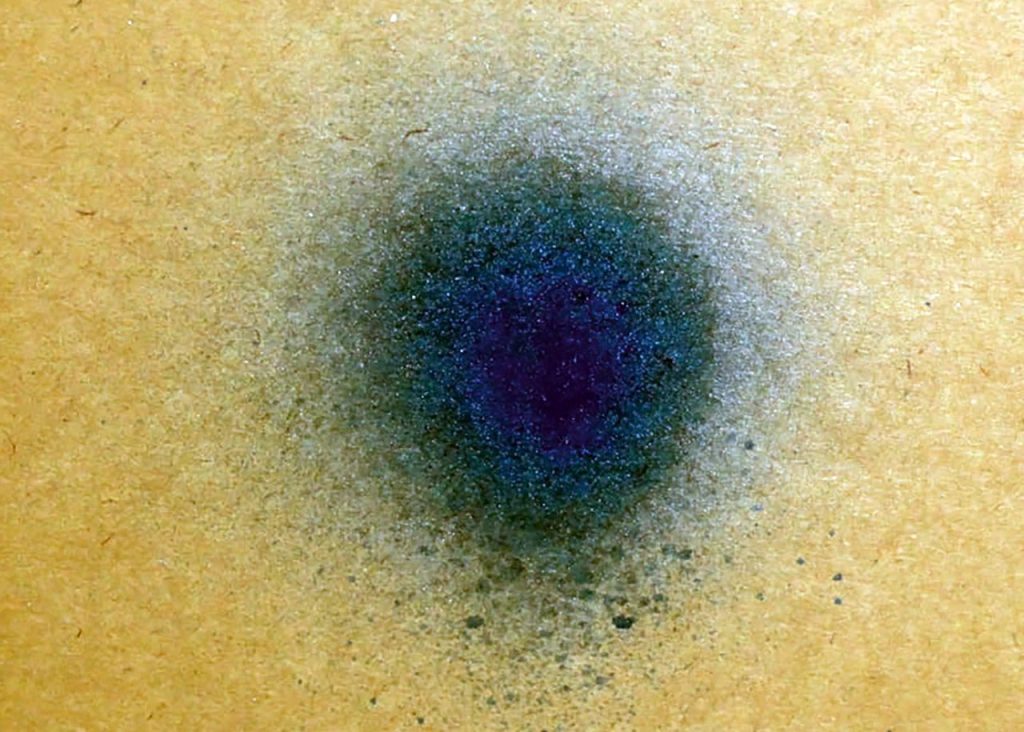

タッチペンをスプレー化するエアータッチは、缶スプレーより簡単に狭いエリアの部分塗装ができる。状況によってはマスキングさえ不要で、使いこなせばかなり便利。塗料の粒子が細かく、周辺にかけてきれいにボケるエアータッチは、DIY初心者にもおすすめ。部位によっては、これから始めてみるのもアリだ。

エアータッチを失敗した時のリカバリー方法は?

エアータッチで使用したアイテムを紹介!