故障・修理

更新日:2018.12.05 / 掲載日:2018.12.05

トヨタ86のパワートレーンを完全オーバーホールしてみた【OH01】

- 【Prologue】現状チェックとパワートレーン降ろし

- 【Pretest 1】パワーの実効値をOH前にチェック 2000→7300rpm中間加速測定

- 【Pretest 2】直噴エンジンはバラつきやすい傾向か? プラグ焼け診断/圧縮圧力測定

- 【Pretest 3】センシング技術の進んだクルマでこそ活用したい ダイアグ&ライブデータチェック

- 【Removal 1】クルマの保管中の安全確保 タンクに残っているガソリンを抜き取る

- 【Removal 2】

- 【Removal 3】大型コネクターで脱着能率良好 エンジン制御とバッテリー配線の切り離し

- 【Removal 4】エンジンを上に吊るための準備 排気系とプロペラシャフトの取り外し

- 【Removal 5】ここまで来れば通常のFR車と同じ手順 エンジンの吊り上げ準備

- 【Removal 6】前方に十分なクリアランス。ラジエーターはそのまま エンジン&6MTの取り外し

- 次回から分解レポートがスタート!

【Prologue】現状チェックとパワートレーン降ろし

センセーショナルに登場した、トヨタ86/スバルBRZの登場から数年が経過したが、実際に使ったエンジンの内部はどうなっているのか? 走行2万kmを間近にしたエンジンをオーバーホールしながら検証していく。

走行約2万kmのコンディションを全バラで検証します!

SPEC

トヨタ86 Gグレード 6MT ファイナル:3.727(RCとも共通。GT系は4.111。トルセンLSDなし)車重:1210kg JC08モード燃費はRCの13.4km/Lに次ぐ13.0km/L。リヤ・ソリッドディスク(GT系はベンチレーテッド) 変更点:ブリッツ車高調&マフラー

まだ走行2万km弱ということもあり特に目立った不具合はない。

まだ走行2万km弱ということもあり特に目立った不具合はない。 H24年式でデビュー後間もない時期の車両。現在2オーナー目で、サスペンションやマフラーに手が加えられている。

H24年式でデビュー後間もない時期の車両。現在2オーナー目で、サスペンションやマフラーに手が加えられている。短いエンジン全長ゆえに降ろすのは容易か?

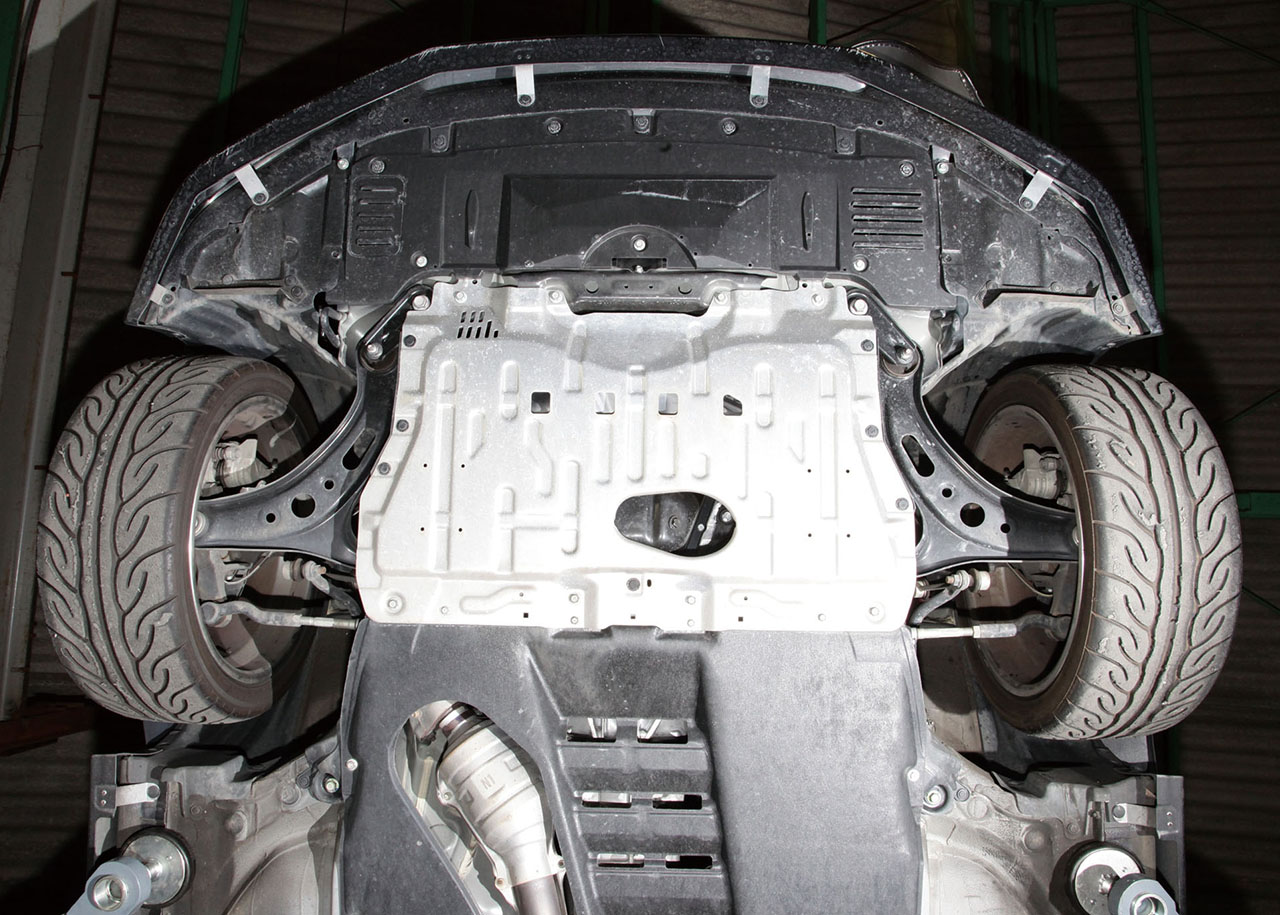

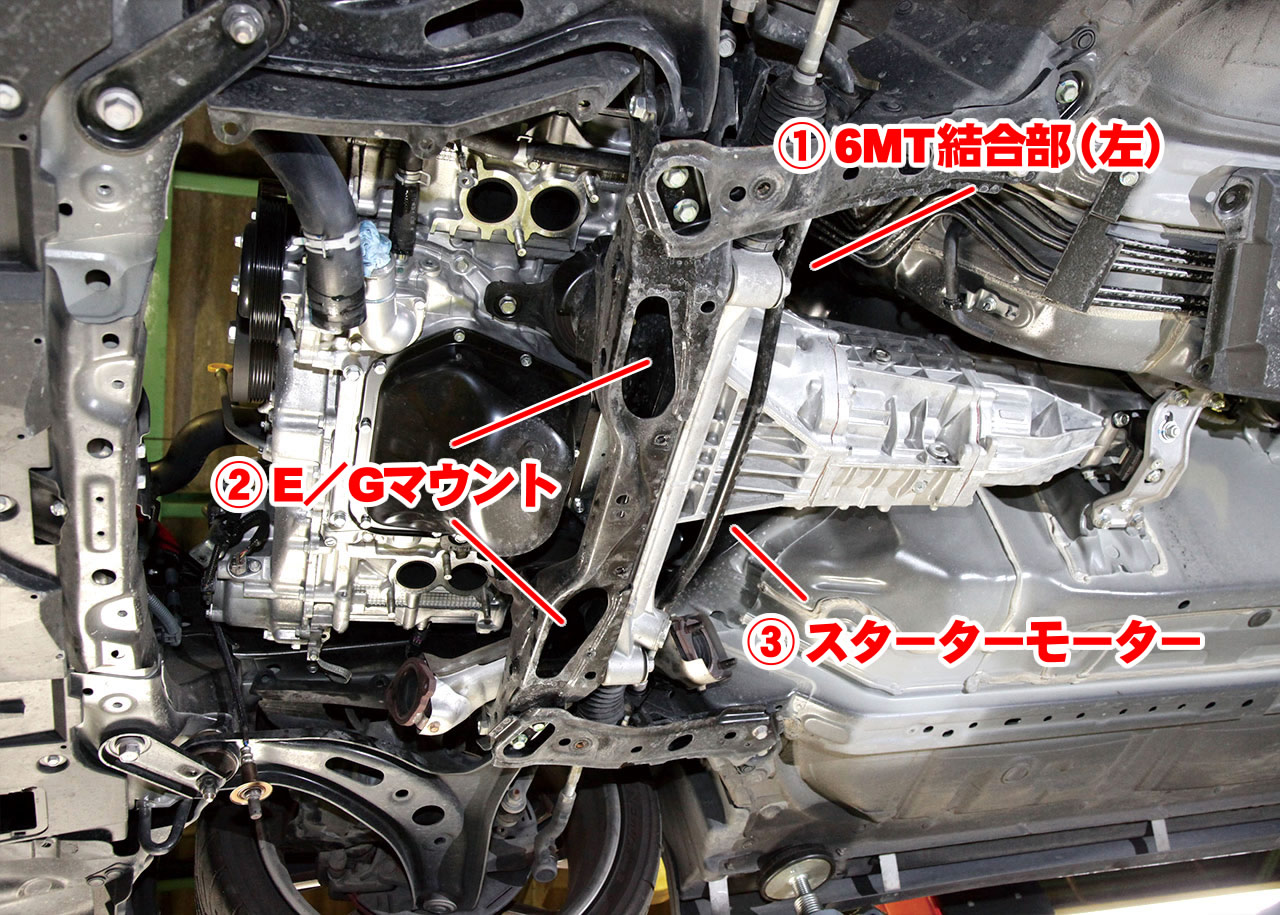

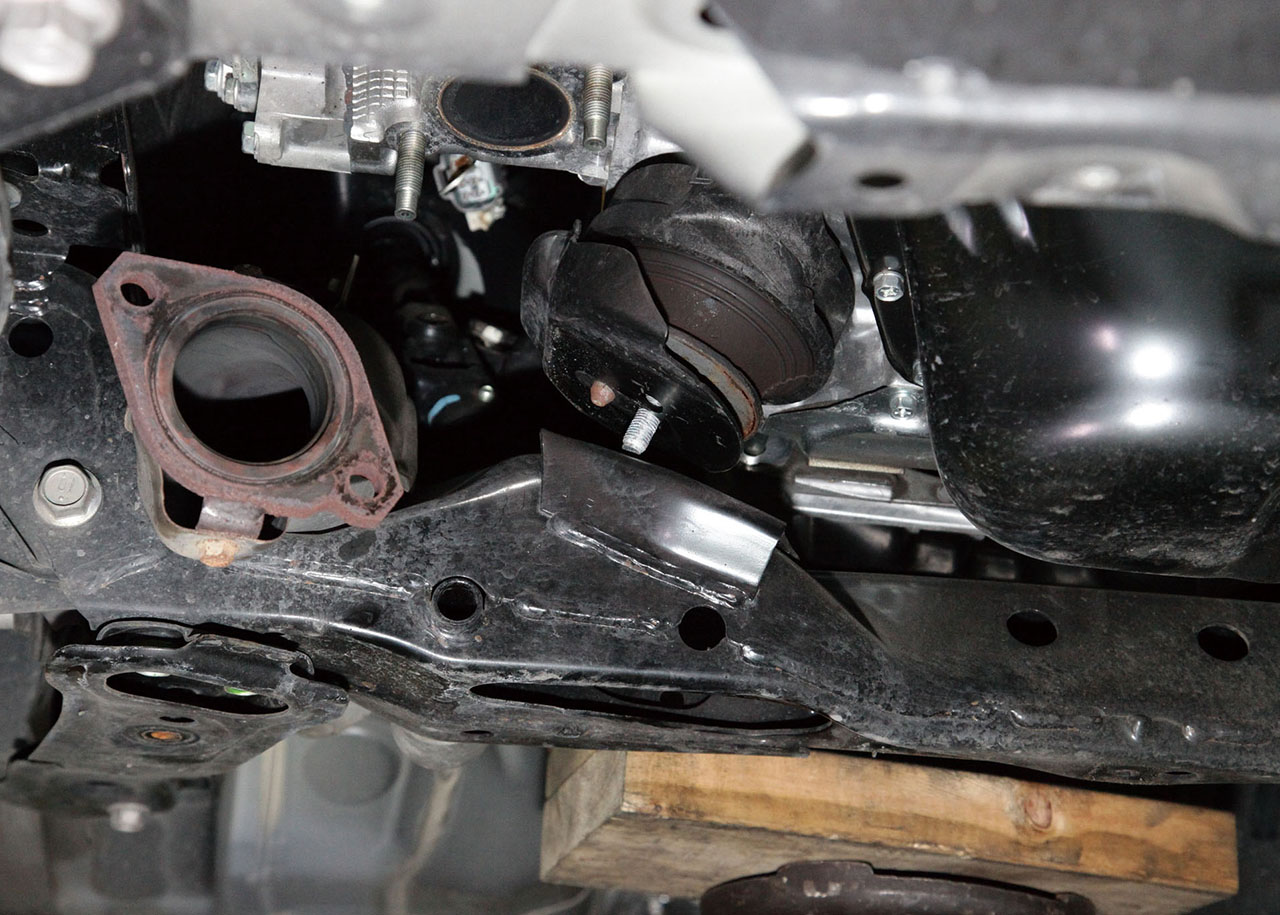

水平対向エンジンは全長が短いので、ミッションとの結合位置は普通のFRよりかなり前側になり、ボルトへのアクセス性も良好だ。それはいいのだが、アンダーカバーを外すと、左バンクのヘッドにオイル漏れ跡がある。やはり水平対向では対策が難しいのか?

本誌初の直噴 ボクサーエンジン分解?

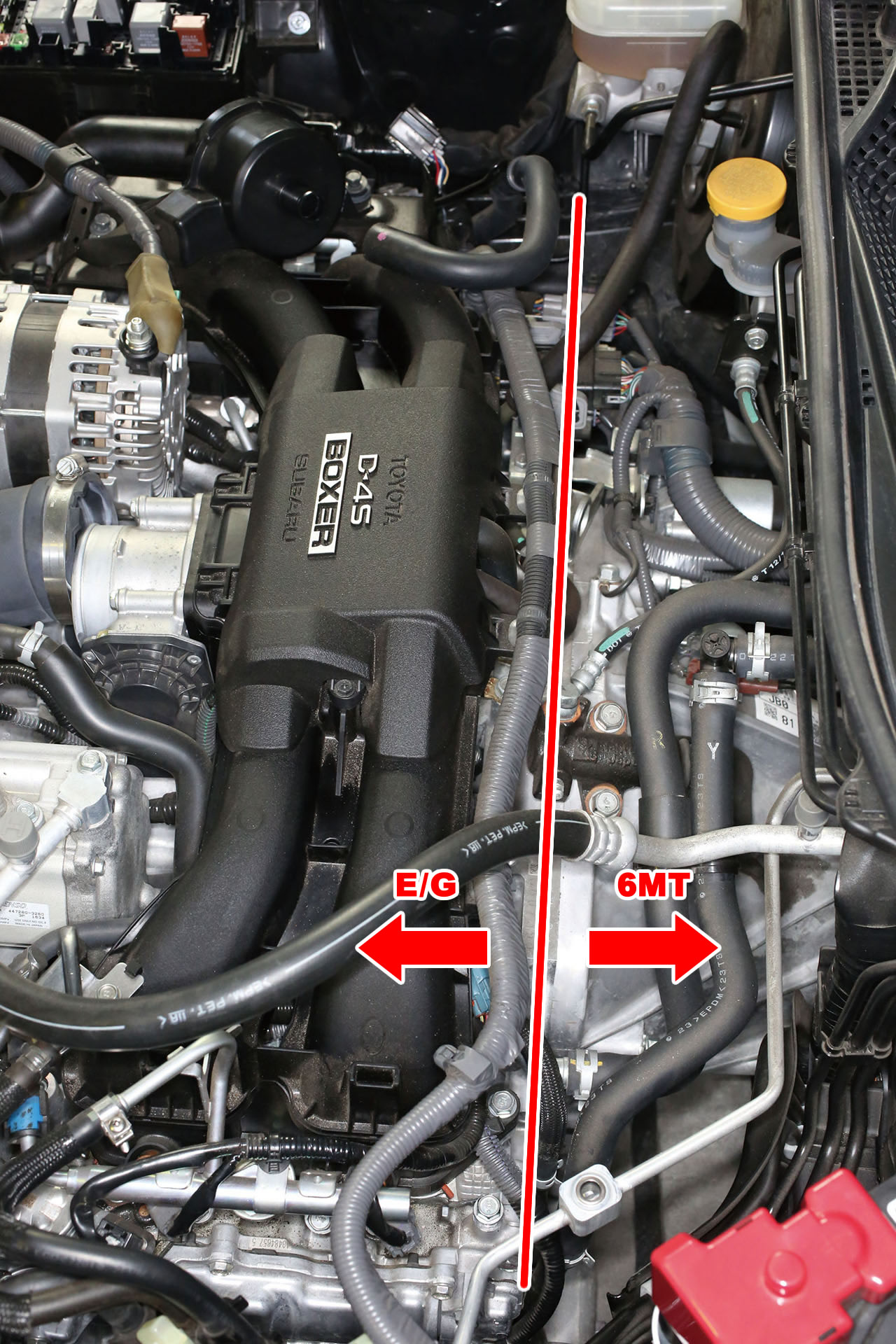

今回からこの記事で取り上げるトヨタ86は、これまで本誌記事に出てきた物とは違う個体だ。従来はGTリミテッドの6ATだったが、こちらはGの6MTとなる。86の登場から数年が経過し、ワンメイクレースやチューニングも盛んになっているが、本誌でも実際に使用された新世代ボクサーがどのようになっているかをオーバーホールしながら検証していき、リフレッシュすべきところはファインチューニングを施していく予定である。特にこのFA20はトヨタの技術であるD-4Sという直噴とポート噴射を併用した燃料供給システムが装備されている。直噴というのは、特に低中速のトルクアップに効果が高く、ひいては燃費向上やフラットトルク化にも貢献しているが、燃焼室や吸気バルブの傘の汚れが多くなりやすい。以前にも走行2万km台のマークX(直噴のみ)がひどくてビックリしたことがある。FA20はポート噴射があるのでバルブはきれいかもしれない。

また、スバルの第3世代のボクサーエンジンであるFA/FB型はそれまでのEJと比べると、大きく構造が変わっており、その点でのメカニズムや整備性などもチェックしていきたいところである。さらには6MTの分解も行い、構造チェックや摩耗度合いを調べていく。

今回は、独自の視点で調査してOH前のチェックを行い、エンジンと6MTを降ろす作業をレポートする。

【Pretest 1】パワーの実効値をOH前にチェック 2000→7300rpm中間加速測定

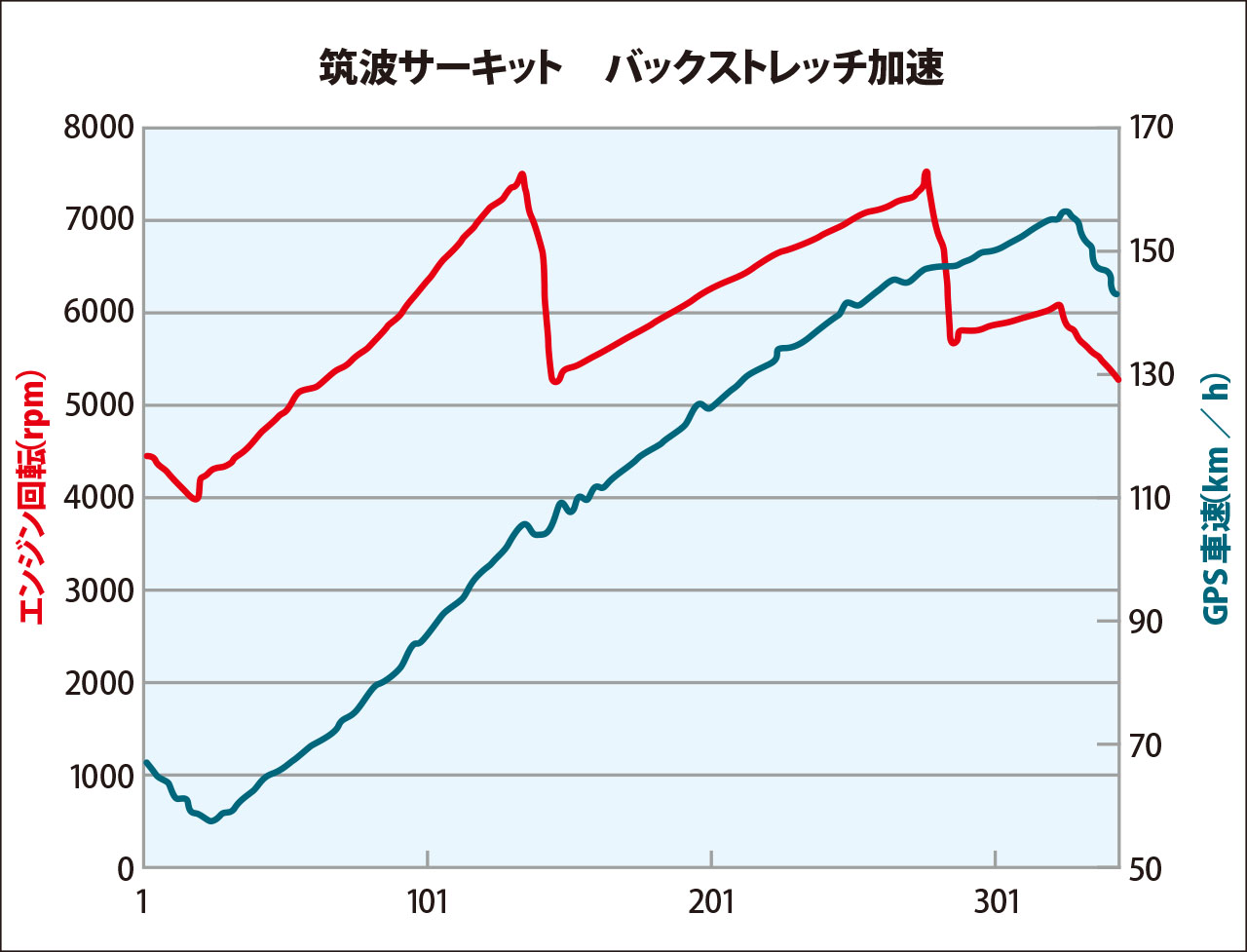

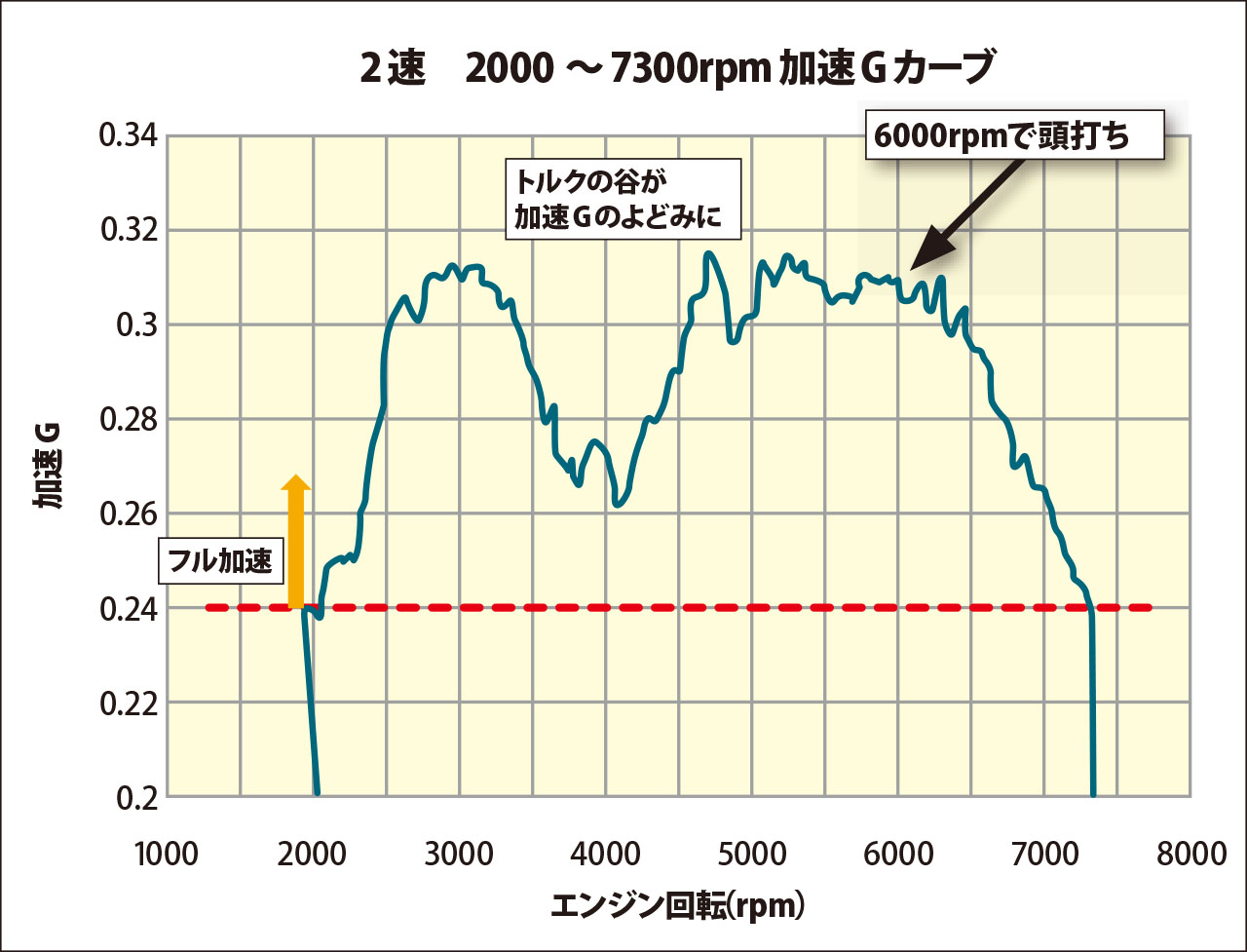

筑波サーキットのバックストレッチ437mを使って、タイムアタックモードでの最高速度(ドライバーの腕でも変わるが)と2速ギヤ固定の中間加速を計測。

筑波サーキットのバックストレッチ437mを使って、タイムアタックモードでの最高速度(ドライバーの腕でも変わるが)と2速ギヤ固定の中間加速を計測。サーキットのストレートで全開加速!

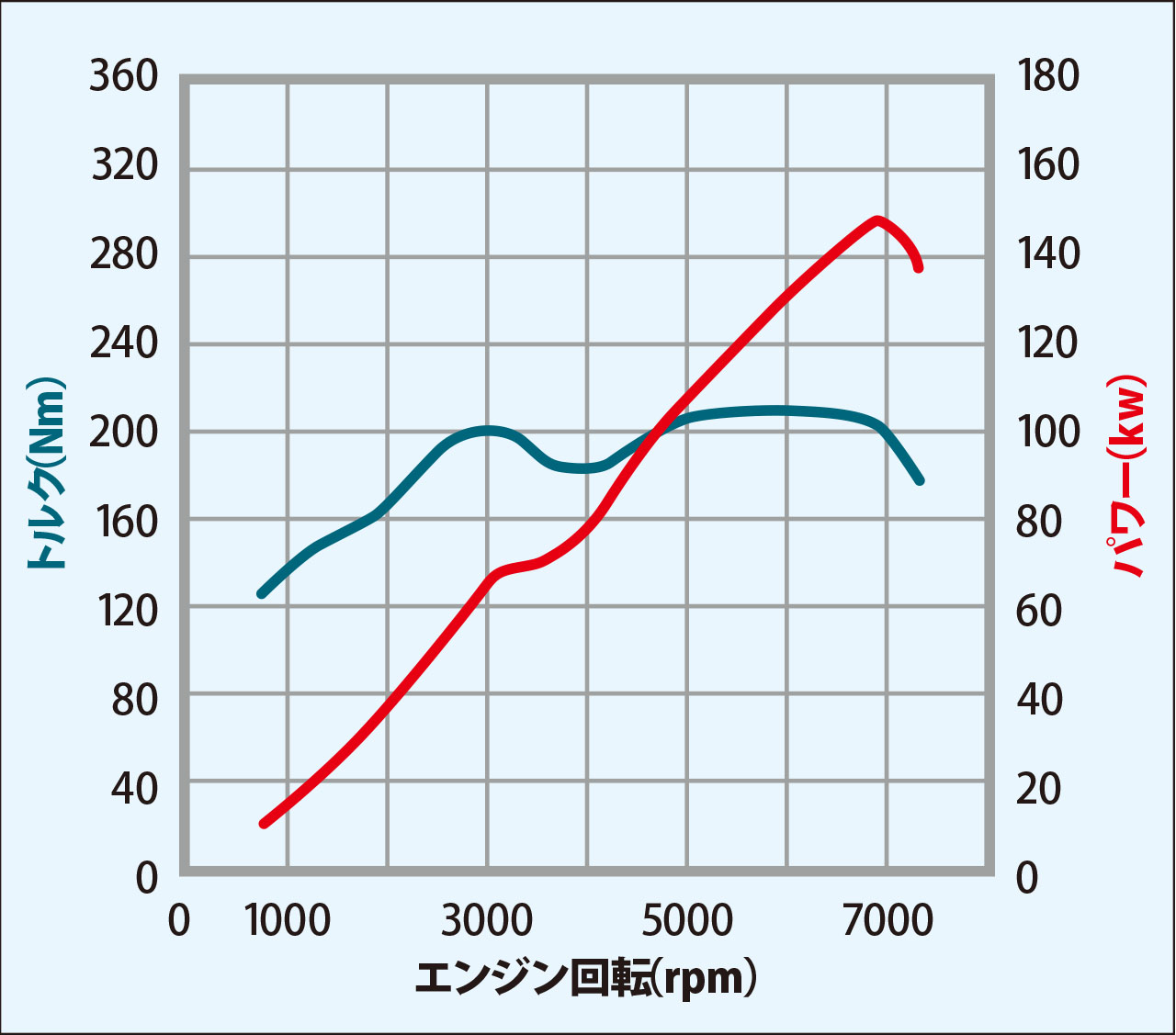

オーバーホール前後の動力性能に変化があるかあとで確認したいので、走行テストを行ってみた。体感しやすいのは加速性能だが、安全に複数回のサンプルを効率よく採取するため、サーキットのストレートでアクセルベタ踏み時の中間加速特性をデータロガーで測ってみた。テストパターンは、タイムアタックモードと、2速2000rpmからレッドゾーン手前の7300rpmまでの2パターンとした。右の図はエンジン性能曲線で、トルク特性に注目すると、3000rpmで200Nmを発生した後、4000rpmで180Nmへ低下。再び盛り上がって5000~7000rpmまでほぼフラットに200Nm超を発生することになっている。しかし、2速2000~7300rpmの中間加速では、6000rpmで加速が鈍り始める。公称値のパワーは200PS/7000rpmだが、実効値としては恐らく175~180PS程度と思われる。

トルク特性に注目。

トルク特性に注目。 これは普通のタイムアタックモードで、第2ヘアピンから最終コーナーまでフル加速した時の車速とエンジン回転。4000rpm以上を使用。

これは普通のタイムアタックモードで、第2ヘアピンから最終コーナーまでフル加速した時の車速とエンジン回転。4000rpm以上を使用。 中間加速テスト。加速のGカーブでトルク特性が分かり、3000~4500rpm付近の谷がGに現れている。6000rpmで伸びが止まることも判明。

中間加速テスト。加速のGカーブでトルク特性が分かり、3000~4500rpm付近の谷がGに現れている。6000rpmで伸びが止まることも判明。【Pretest 2】直噴エンジンはバラつきやすい傾向か? プラグ焼け診断/圧縮圧力測定

左バンク(助手席側)は2・4番だが、右バンクに比べると後方へずれていて、ボディの骨格とのすき間が狭い。

左バンク(助手席側)は2・4番だが、右バンクに比べると後方へずれていて、ボディの骨格とのすき間が狭い。 手のひらがやっと入る程度なので、プラグを抜くだけでも四苦八苦。

手のひらがやっと入る程度なので、プラグを抜くだけでも四苦八苦。 トヨタの整備書だとエンジンを吊る方法が指定だ。

トヨタの整備書だとエンジンを吊る方法が指定だ。 測定は暖機後に行うのが基本。否が応でも熱いヘッドに触れるので、熱いのなんの。整備書の指定だとエンジンを吊るわけだから冷間なのかも。

測定は暖機後に行うのが基本。否が応でも熱いヘッドに触れるので、熱いのなんの。整備書の指定だとエンジンを吊るわけだから冷間なのかも。 右写真はインジェクタードライバー外し。

右写真はインジェクタードライバー外し。 異例に高熱価の専用プラグ(27番 NGKで9番相当)。サーキット走行後の点検のため、直噴にしては焼けている。1番の絶縁体がやや黒い。

異例に高熱価の専用プラグ(27番 NGKで9番相当)。サーキット走行後の点検のため、直噴にしては焼けている。1番の絶縁体がやや黒い。 コンプレッションゲージはホースタイプでOK。ホースを曲げながら回すが、ねじ込みは案外うまくいく。

コンプレッションゲージはホースタイプでOK。ホースを曲げながら回すが、ねじ込みは案外うまくいく。 アクセルを全開にした状態でスターターを回し、やや長めの10回圧縮後のデータを読み取った。

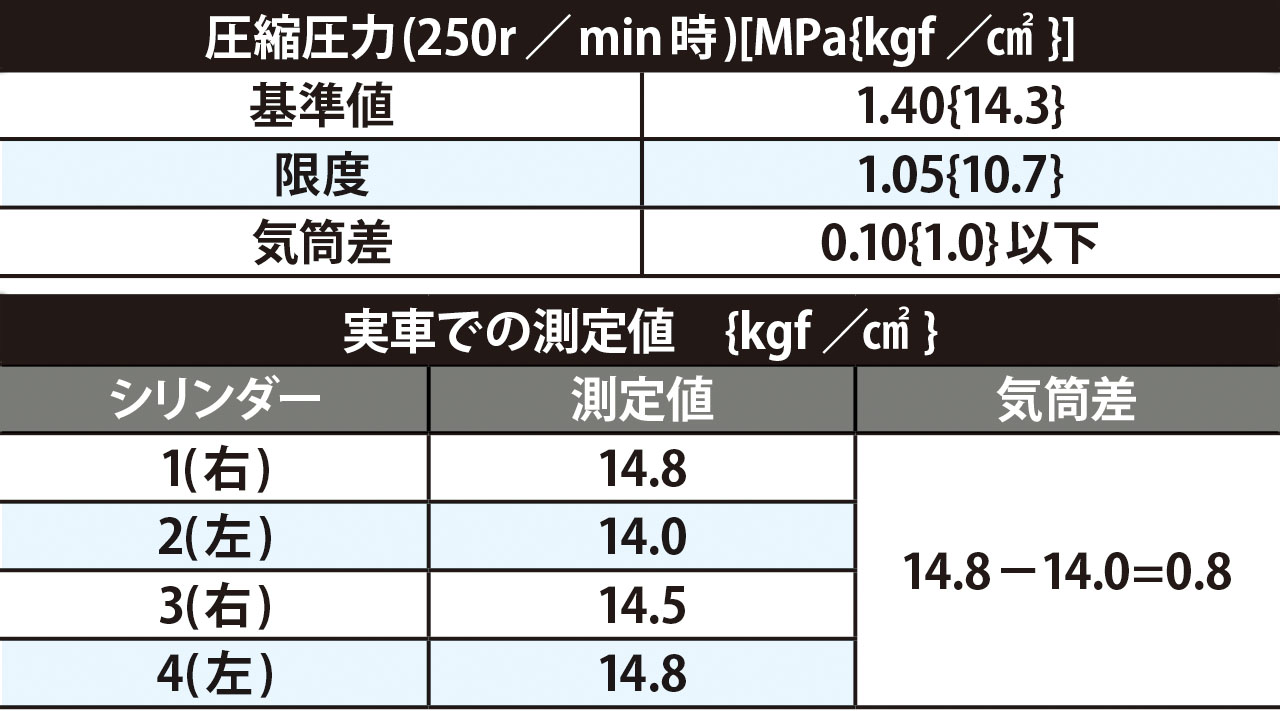

アクセルを全開にした状態でスターターを回し、やや長めの10回圧縮後のデータを読み取った。測定結果

直噴エンジンは燃焼室内のカーボン発生が多く、シリンダーが偏摩耗しやすく、ピストンリング周辺のカーボン噛み込みも多めと推測できる。そうなると圧縮圧力がバラつきやすい。このような測定では、測定精度のバラつきも多少あるものだが、2回測定して安定した時のデータを読み取っている。2番シリンダーは2回とも数値が低く、ほかと比べると落ち込みが目立ち、これだけ基準値を下回っている。開けてみて原因が分かるか興味があるところ。

【Pretest 3】センシング技術の進んだクルマでこそ活用したい ダイアグ&ライブデータチェック

ダイアグノーシスで3つも異常が出た!

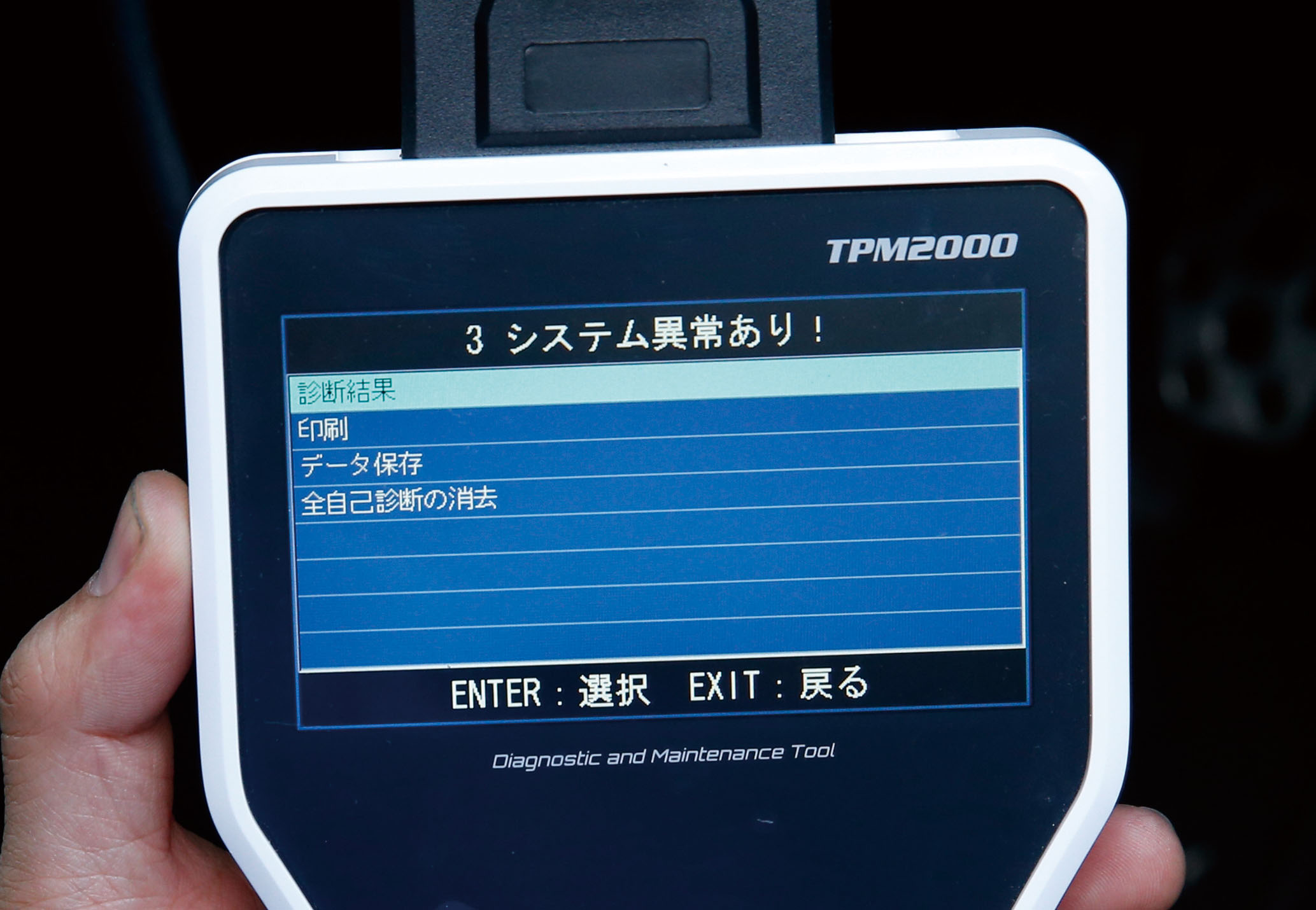

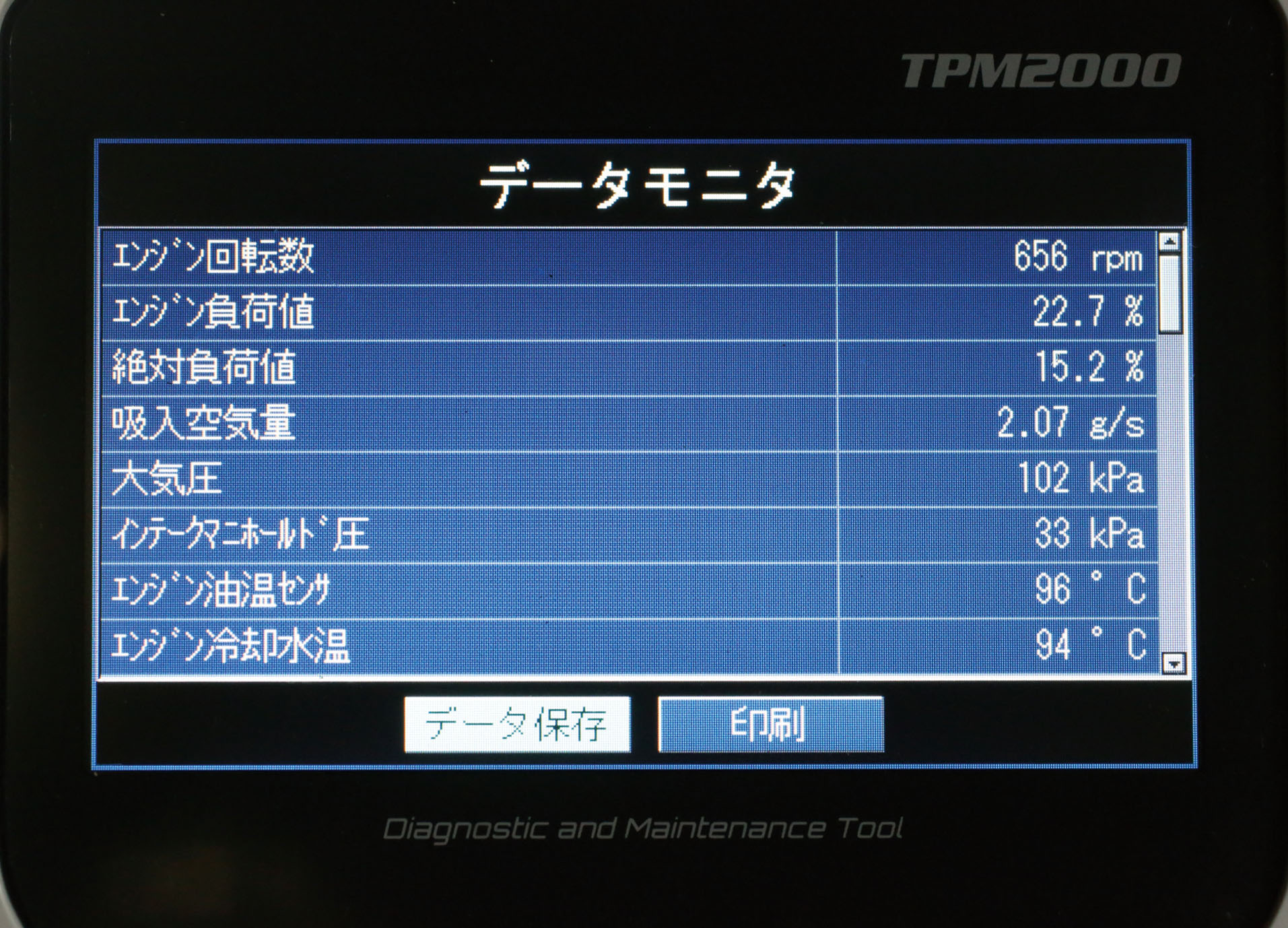

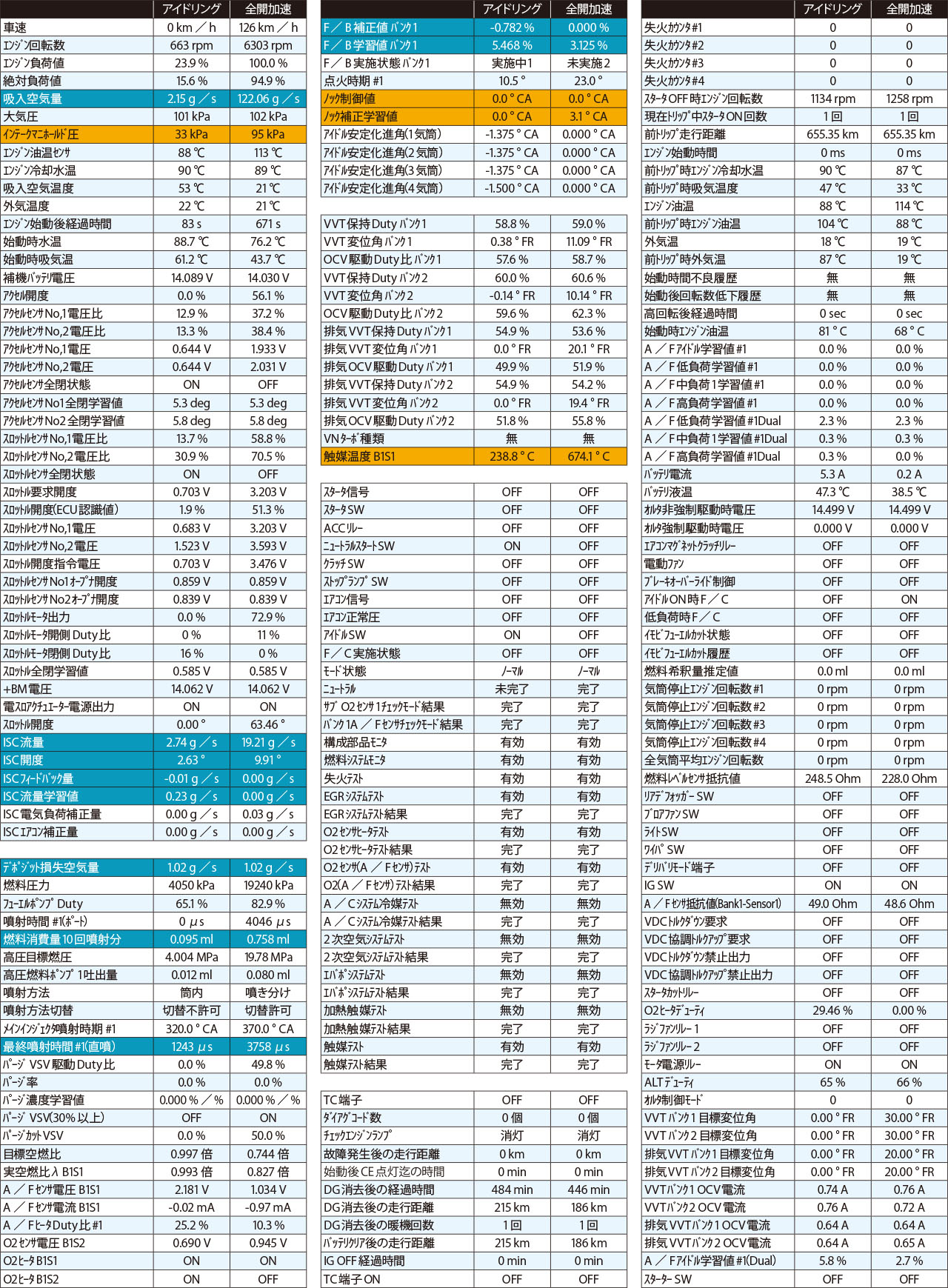

ツールプラネットのスキャンツールTPM2000でエンジンからボディ系に至るまですべてのシステムのダイアグノーシスを行った。86も診断可能車種に登録されている。また、データモニター機能を使い、アイドリングなどのデータを記録し、PCに取り込んだ。

最初の入庫なので、全自己診断を行い、車両の電子システムで通信可能な部分をすべてスキャンした。すると3つのシステムで故障コードが出た。

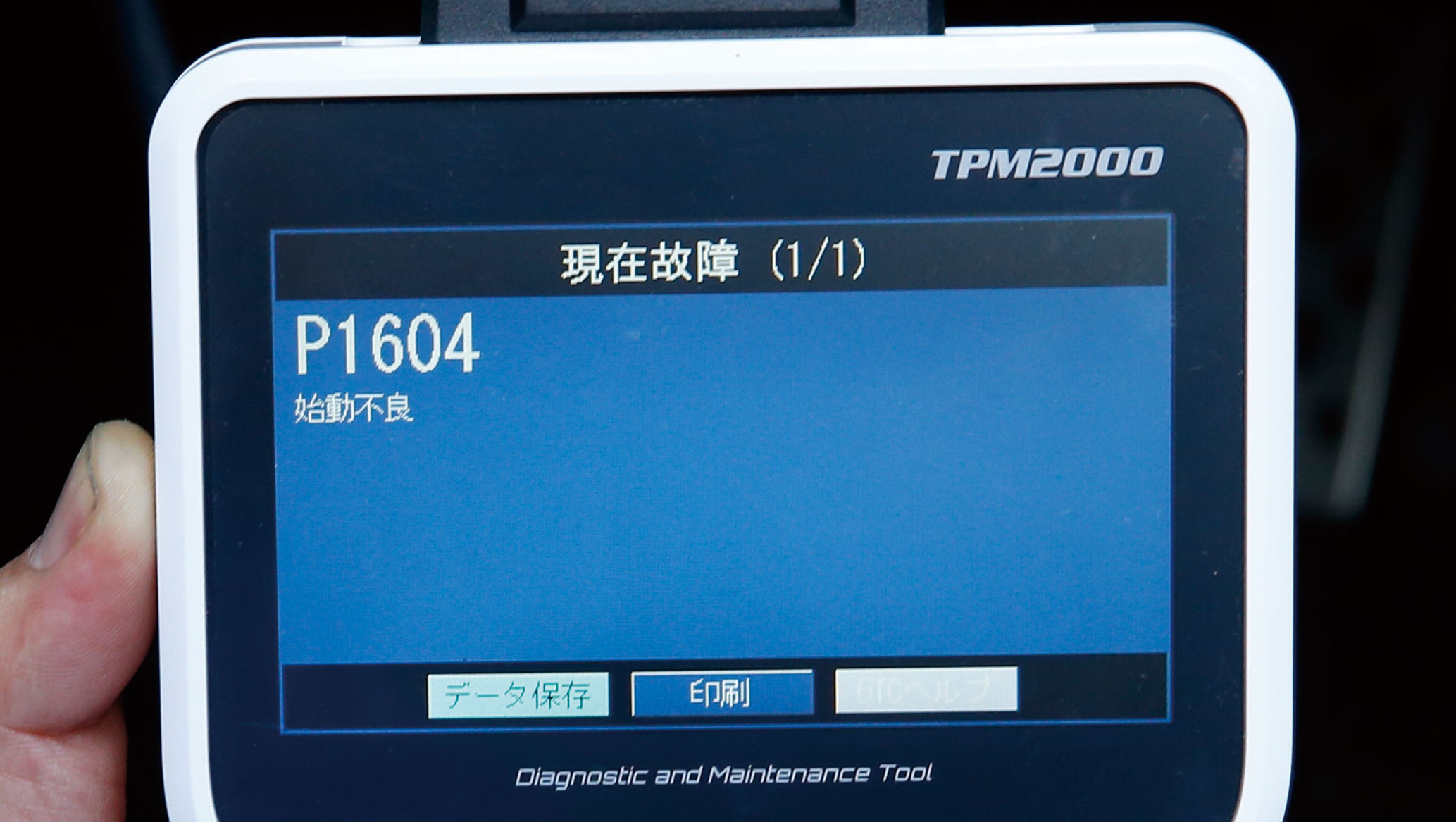

最初の入庫なので、全自己診断を行い、車両の電子システムで通信可能な部分をすべてスキャンした。すると3つのシステムで故障コードが出た。 エンジンはP1604(始動不良)。まだ、新車に近いコンディションだと思っていたら、エンジンでは始動不良が。確かに朝の冷間始動でクランキングが長かった。直噴だから?

エンジンはP1604(始動不良)。まだ、新車に近いコンディションだと思っていたら、エンジンでは始動不良が。確かに朝の冷間始動でクランキングが長かった。直噴だから? シャシー/ボディ系にも異常。予想外はブレーキ系とボディ通信系の異常。C1237はローター歯数異常とのことだが、車輪速センサーの故障? ボディではU1201でCAN系異常が。

シャシー/ボディ系にも異常。予想外はブレーキ系とボディ通信系の異常。C1237はローター歯数異常とのことだが、車輪速センサーの故障? ボディではU1201でCAN系異常が。 データモニターはエンジンで209項目! データモニターでは保存もできる。とりあえずなにが変化するか分からないので、全項目を保存する。一定間隔でサンプリングされる。

データモニターはエンジンで209項目! データモニターでは保存もできる。とりあえずなにが変化するか分からないので、全項目を保存する。一定間隔でサンプリングされる。新しいクルマこそダイアグチェックは欠かせない!?

ダイアグについては、念のためという程度で読んでみたが、想定外のトラブルが3つも出た。エンジンはP1604。これは確かにクランキングが長いなという印象があったので納得でもあるが、原因はなんだろう? 直噴だとこのエラーが出やすい気がする。ブレーキ/ボディ系にも故障があり、これは手強そうな内容だが、エンジン搭載後に再診断して必要なら修理に出す予定。

データモニターについては、FA20に関係がないものも含め209項目もある。採取したのはアイドリングとサーキットでの全開走行時だ。これだけのデータをサンプリングすると、全項目を読み取るのに3秒程度掛かりタイムラグが発生する。データによっては変化中のものもあることに注意したい。

OH前後で注目しておきたいのは、吸入空気量、ISC関連、燃料噴射量である(右表はOHの前後比較で注目したいところは青、参考値はオレンジとした)。さらにデポジット損失空気量がカウントされているので、吸気バルブやポートが汚れているかもしれない(当然、ゼロのエンジンもある)。

サーキットのデータでは、高回転になるとスロットル開度が小さくなっているようだ。表中のスロットル開度は恐らく過渡のもので63.46度だが、ほかのサンプルでは低中回転域で82度程度の開度が、高回転で76度台になっていた(再確認の必要あり)。

エンジンのデータモニター全項目をアイドリングと全開加速で測定

TPM2000 故障診断レポート メーカー:トヨタ 209項目

TPM2000 故障診断レポート メーカー:トヨタ 209項目【Removal 1】クルマの保管中の安全確保 タンクに残っているガソリンを抜き取る

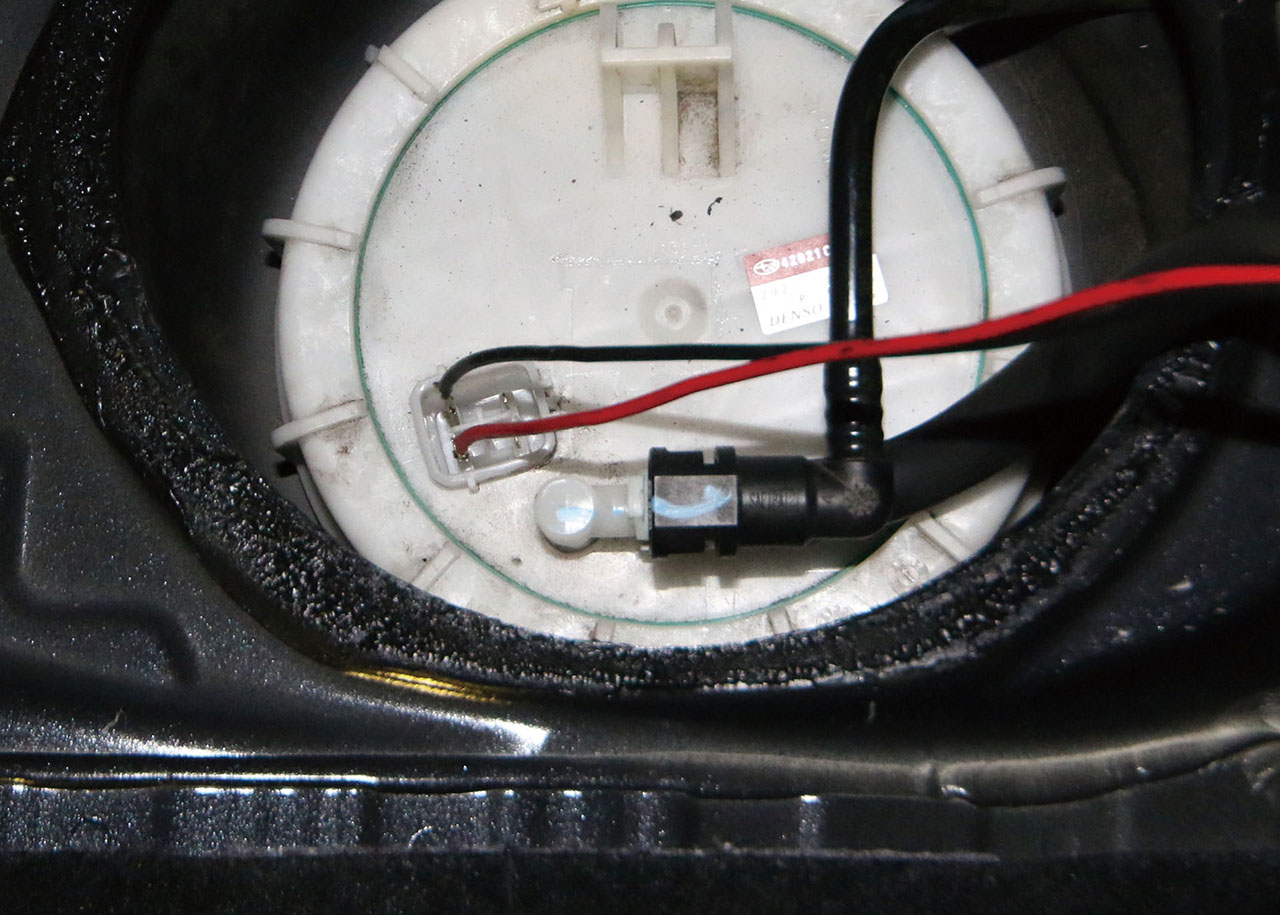

このクルマのドライバーは通勤や仕事の外回りで毎日乗り、普段はレギュラーガソリンを使うそうだ。レギュラーも使用可能なのだが、高圧縮NAだけに坂道発進などでノッキングが出るなど弊害もあるので、サーキットテスト前にハイオクと入れ替えることになり、燃料の抜き取りを実施した。しかし完全な抜き取りは難しい。というのも燃料タンクがプロペラシャフトをまたぐ鞍型なので、ポンプだけ動かしたのでは左側しか抜けないのだ。そのため、半分抜けたら配管を戻してエンジンを掛け、内部のジェットポンプで右側を吸わせるのを数回繰り返した。一番手っ取り早いのはタンクのフタをSSTで外し、別のポンプで吸い出すことだろう。

燃料系の配管を外す前に燃圧除去作業を行う。

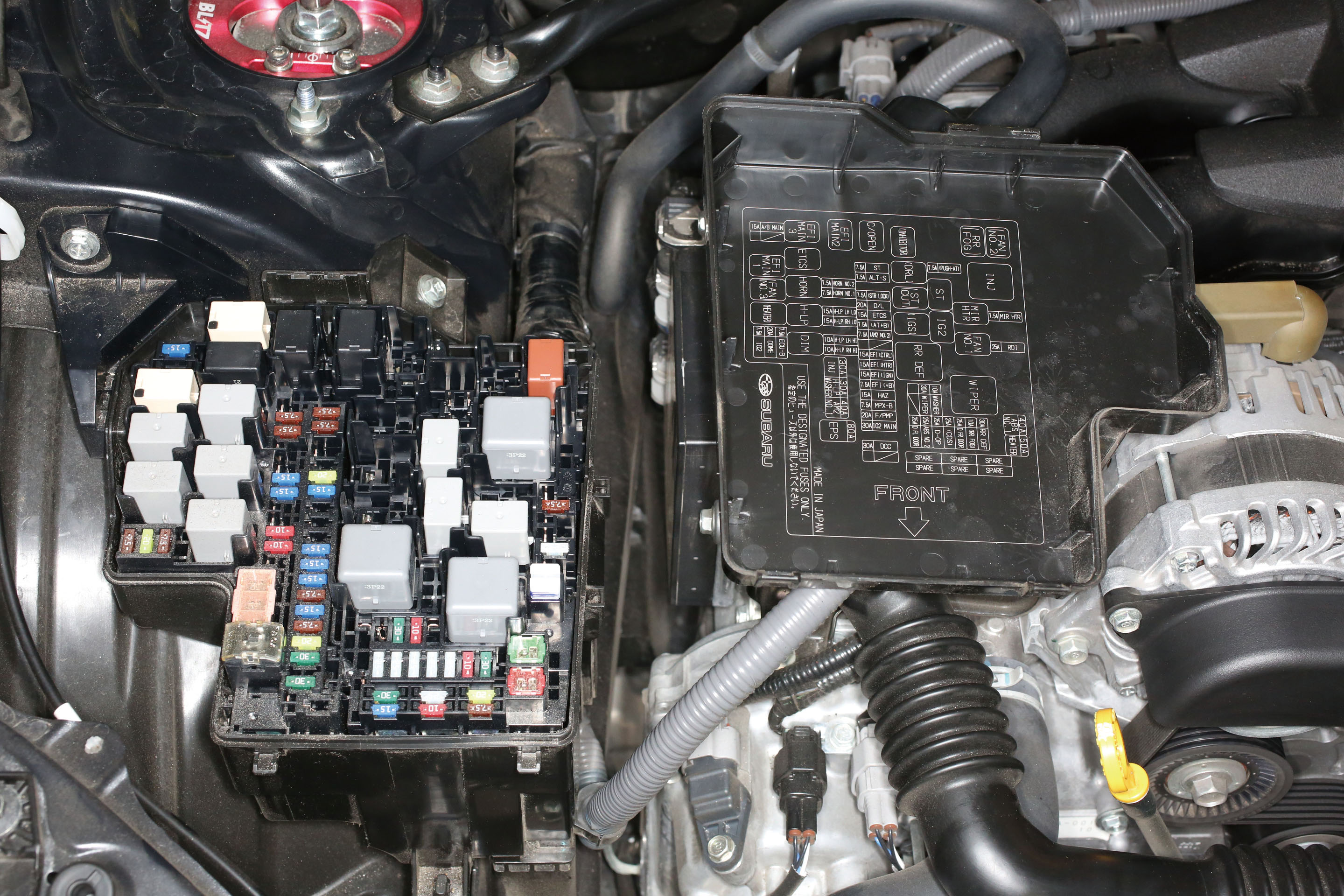

燃料系の配管を外す前に燃圧除去作業を行う。 エンジンルームのジャンクションボックスにあるヒューズを抜き、エンジンを掛けて燃料を消費させる。これでも多少のガソリンは出るので注意。

エンジンルームのジャンクションボックスにあるヒューズを抜き、エンジンを掛けて燃料を消費させる。これでも多少のガソリンは出るので注意。 燃料タンク内の圧力を抜くため、タンクのキャップは外しておく。

燃料タンク内の圧力を抜くため、タンクのキャップは外しておく。 燃料ポンプは左後席下にあり、座面を外すとサービスホールのフタが見える。フタは貼り付け。

燃料ポンプは左後席下にあり、座面を外すとサービスホールのフタが見える。フタは貼り付け。 軽く温めてから(冬以外は温めないほうがべたつかないだろう)、内装剥がしでゆっくりフタを持ち上げて開けると、燃料ポンプユニットの上面が見える。

軽く温めてから(冬以外は温めないほうがべたつかないだろう)、内装剥がしでゆっくりフタを持ち上げて開けると、燃料ポンプユニットの上面が見える。 このリングキャップは樹脂製でSSTがないと緩められない。

このリングキャップは樹脂製でSSTがないと緩められない。

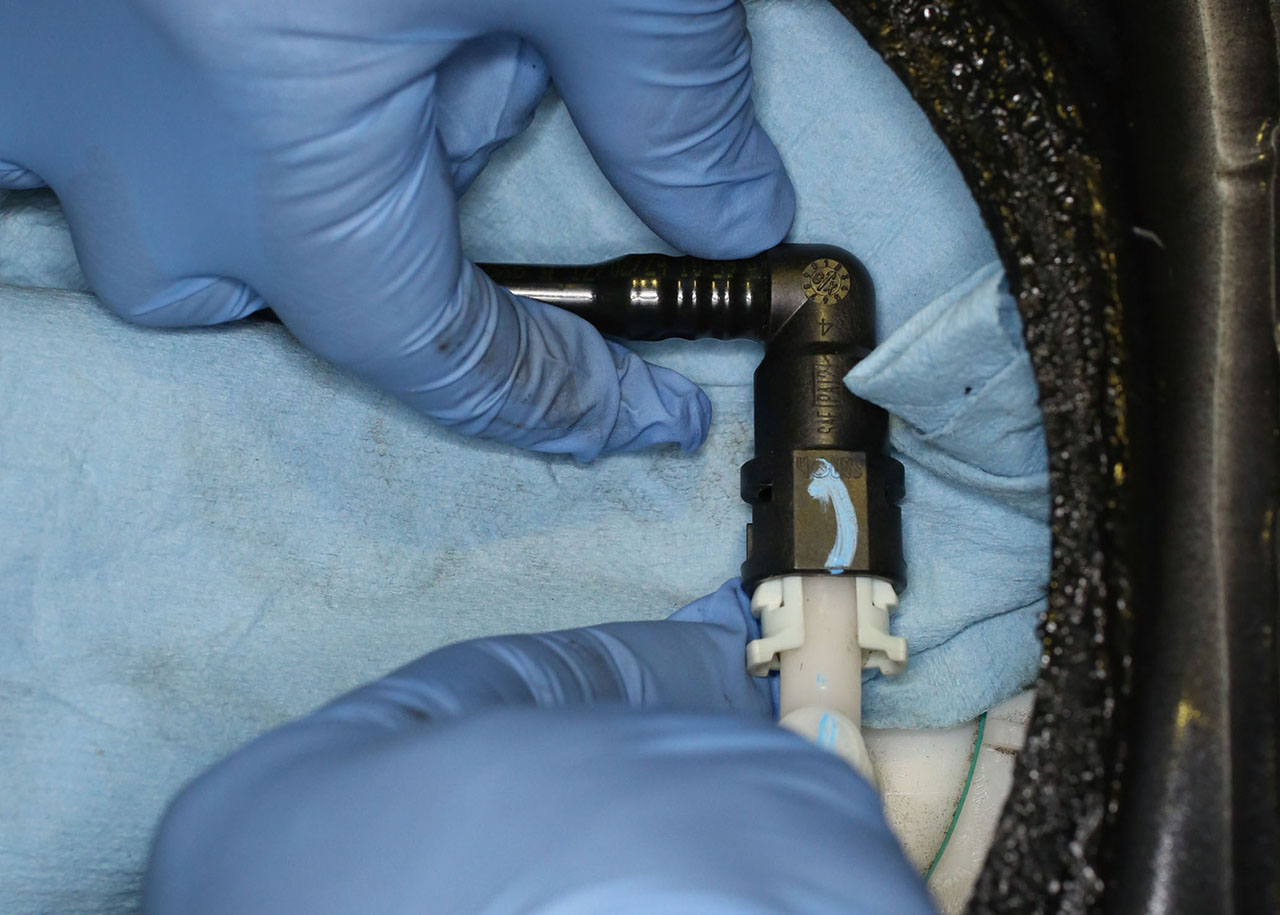

クイックカプラーを外し(ガソリンがかなり出る)、抜き取り用ゴムホースを接続。

クイックカプラーを外し(ガソリンがかなり出る)、抜き取り用ゴムホースを接続。 モーター駆動用の配線を繋いでやる。両ドアは開けておき車内の換気を十分行う。

モーター駆動用の配線を繋いでやる。両ドアは開けておき車内の換気を十分行う。 スイッチ付きプラグを利用した配線(ポンプ側はスピーカー用端子)を接続しバッテリー駆動。

スイッチ付きプラグを利用した配線(ポンプ側はスピーカー用端子)を接続しバッテリー駆動。 完全に抜くには右半分のガソリンを左に流すか、直接サービスホールから吸い取る。

完全に抜くには右半分のガソリンを左に流すか、直接サービスホールから吸い取る。【Removal 2】

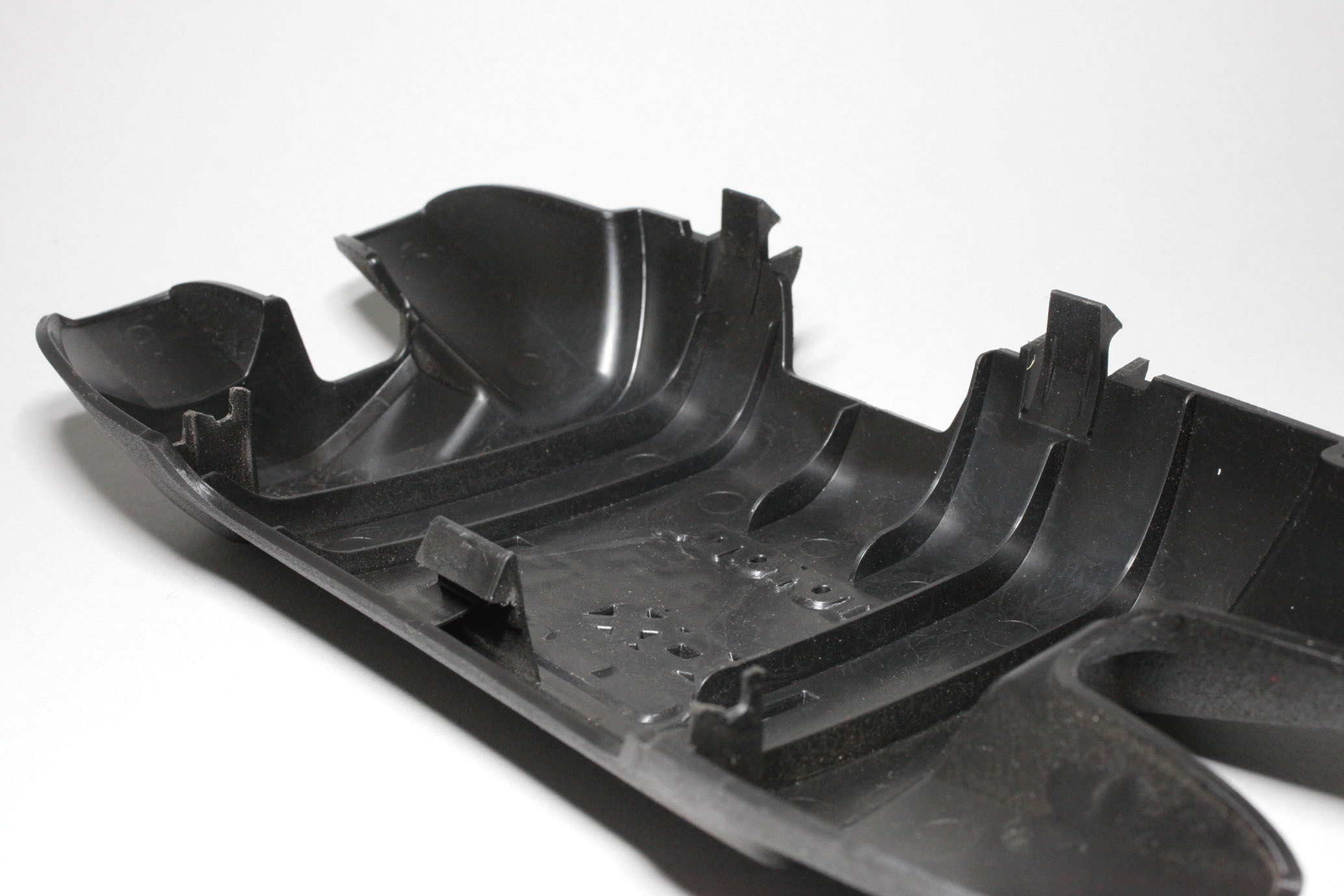

6MTもOHするのでリフトで上げる前に作業に関係する内装を取り外す。これは主にセンターコンソール部で、最初にエアコンスイッチ下のトレーやサイドにあるカバーを外してから、センターコンソール本体の取り外しを行う。この内装の樹脂はあまり強くないので、外す方向をマニュアルなどでしっかり確認することが大切。

プレート状のカバーは外側にこじりクリップを外す。

プレート状のカバーは外側にこじりクリップを外す。 エアコンスイッチ下のトレーを外す。裏から押すとの指示があるが、うまくいかないのでガムテープで引き出した。

エアコンスイッチ下のトレーを外す。裏から押すとの指示があるが、うまくいかないのでガムテープで引き出した。 シフトノブは左に回すと外れる。

シフトノブは左に回すと外れる。 シフトレバーのブーツはリング状のプレートを上に引き上げて外す。さらにサイドブレーキレバー部のカバーを上に持ち上げて外す。

シフトレバーのブーツはリング状のプレートを上に引き上げて外す。さらにサイドブレーキレバー部のカバーを上に持ち上げて外す。 センターコンソールを外すとレバーとブーツが見えてくる。ボディと固定するプレートを外す。

センターコンソールを外すとレバーとブーツが見えてくる。ボディと固定するプレートを外す。 シフトレバーを外したが、外さない方がいい。

シフトレバーを外したが、外さない方がいい。 除去後。

除去後。

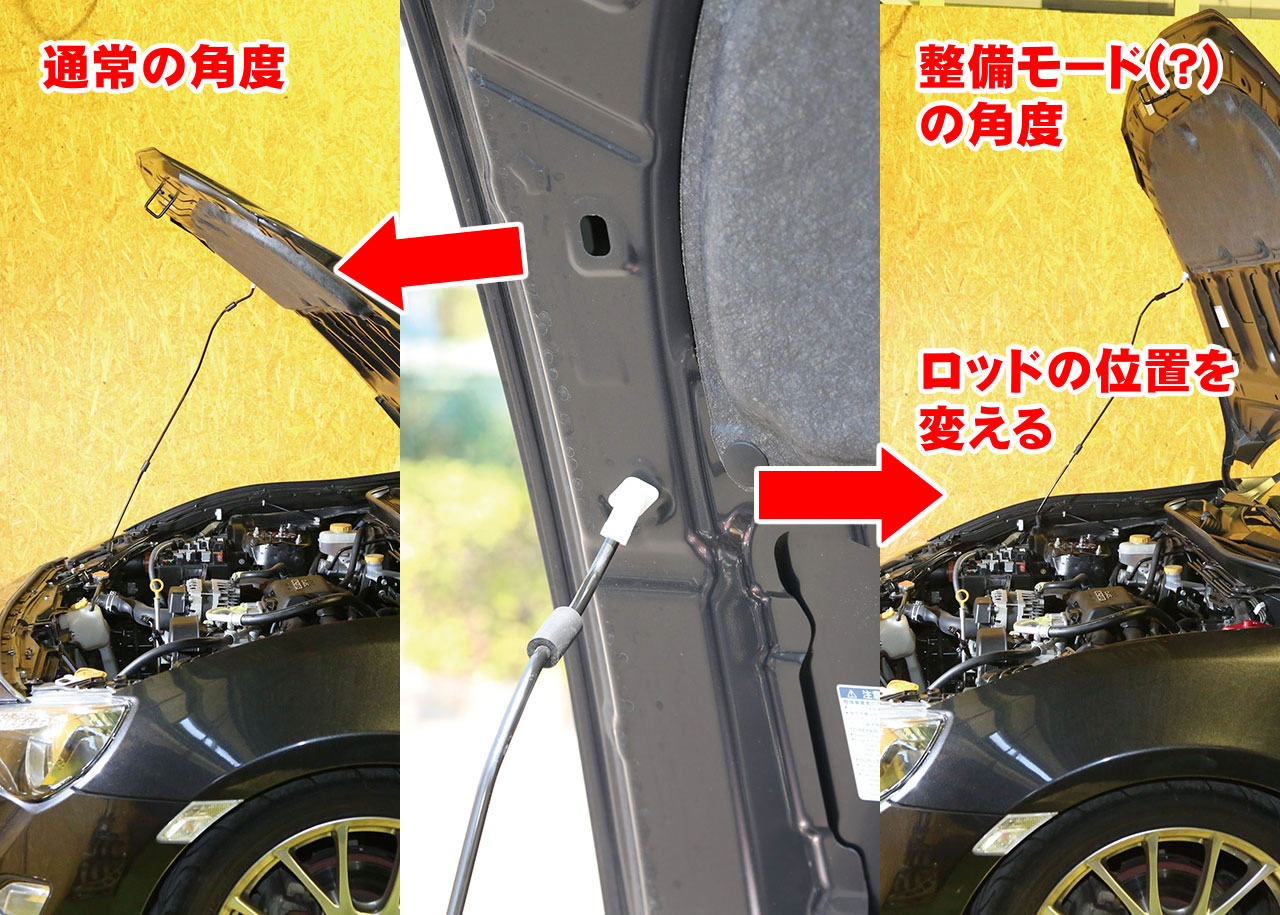

スバル車はボンネットが2段階で開くが、86でも同様のことが可能で、2段目を使うと垂直近くまで開きエンジンルームに光がよく入るほか、このままエンジン吊り上げも可能となる。ボンネットを外さなくていいのは、保管場所確保やキズの心配がない上に、建て付け調整もいらないのでありがたい。

【Removal 3】大型コネクターで脱着能率良好 エンジン制御とバッテリー配線の切り離し

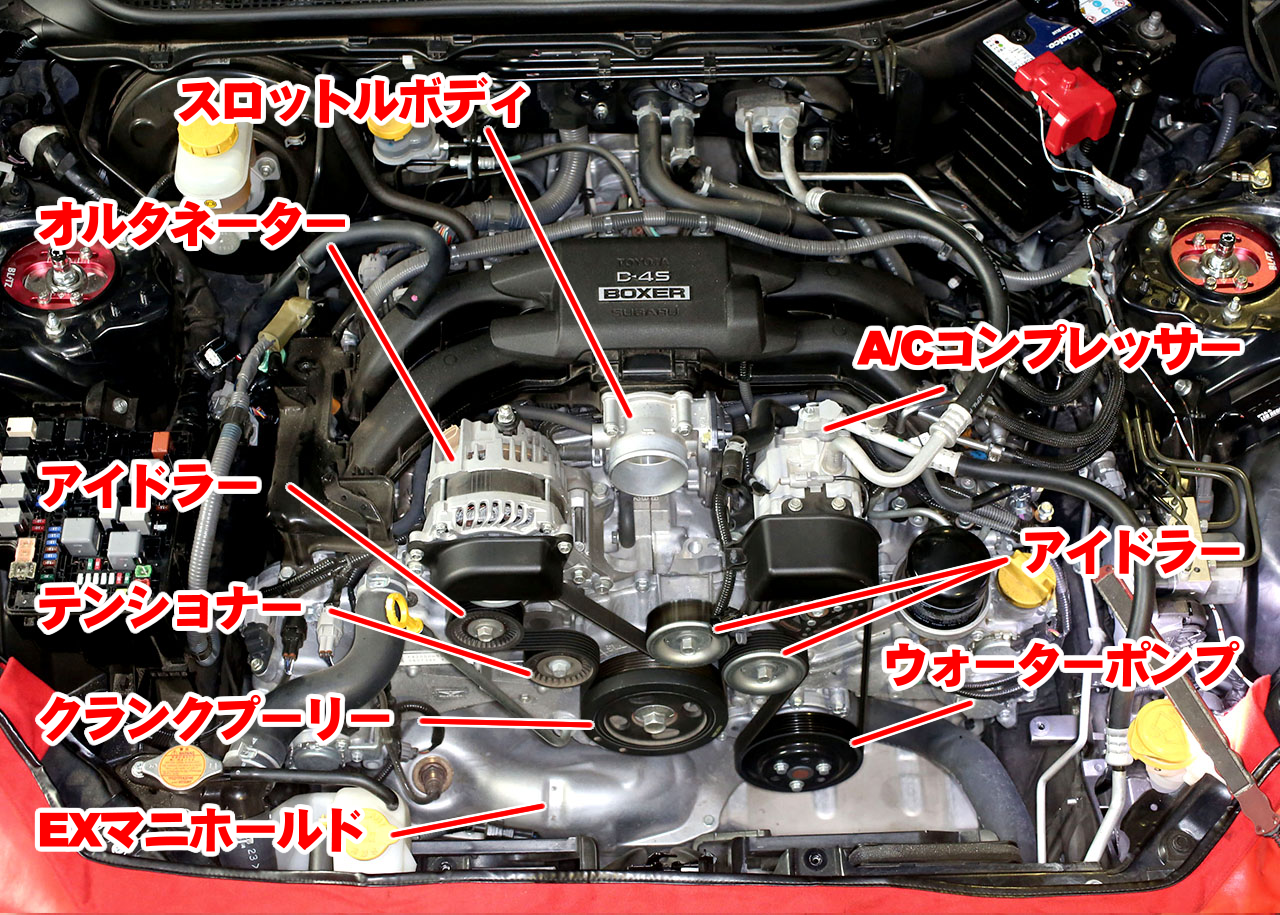

エアクリーナーボックスをスロットル前までのダクトやサウンドクリエーターごと外す。

エアクリーナーボックスをスロットル前までのダクトやサウンドクリエーターごと外す。 エンジン前面がよく見えるようになる。エキゾーストマニホールドはエンジン下の前まで取り回されており、A/Fセンサーも見える。

エンジン前面がよく見えるようになる。エキゾーストマニホールドはエンジン下の前まで取り回されており、A/Fセンサーも見える。 左バンク上側にある燃料ホース3本のバンドを緩めて、きれいな栓(ここでは洗浄済みのボルト)を入れる。

左バンク上側にある燃料ホース3本のバンドを緩めて、きれいな栓(ここでは洗浄済みのボルト)を入れる。 エンジン側はホースを被せておきゴミが浸入しないようにしておく。

エンジン側はホースを被せておきゴミが浸入しないようにしておく。 今やる必要はなかったのだが、インテークマニホールド中央にあるオーナメントを外す。

今やる必要はなかったのだが、インテークマニホールド中央にあるオーナメントを外す。 ツメが3か所にあり、前側のほうを-ドライバーなどで軽く押して持ち上げる。

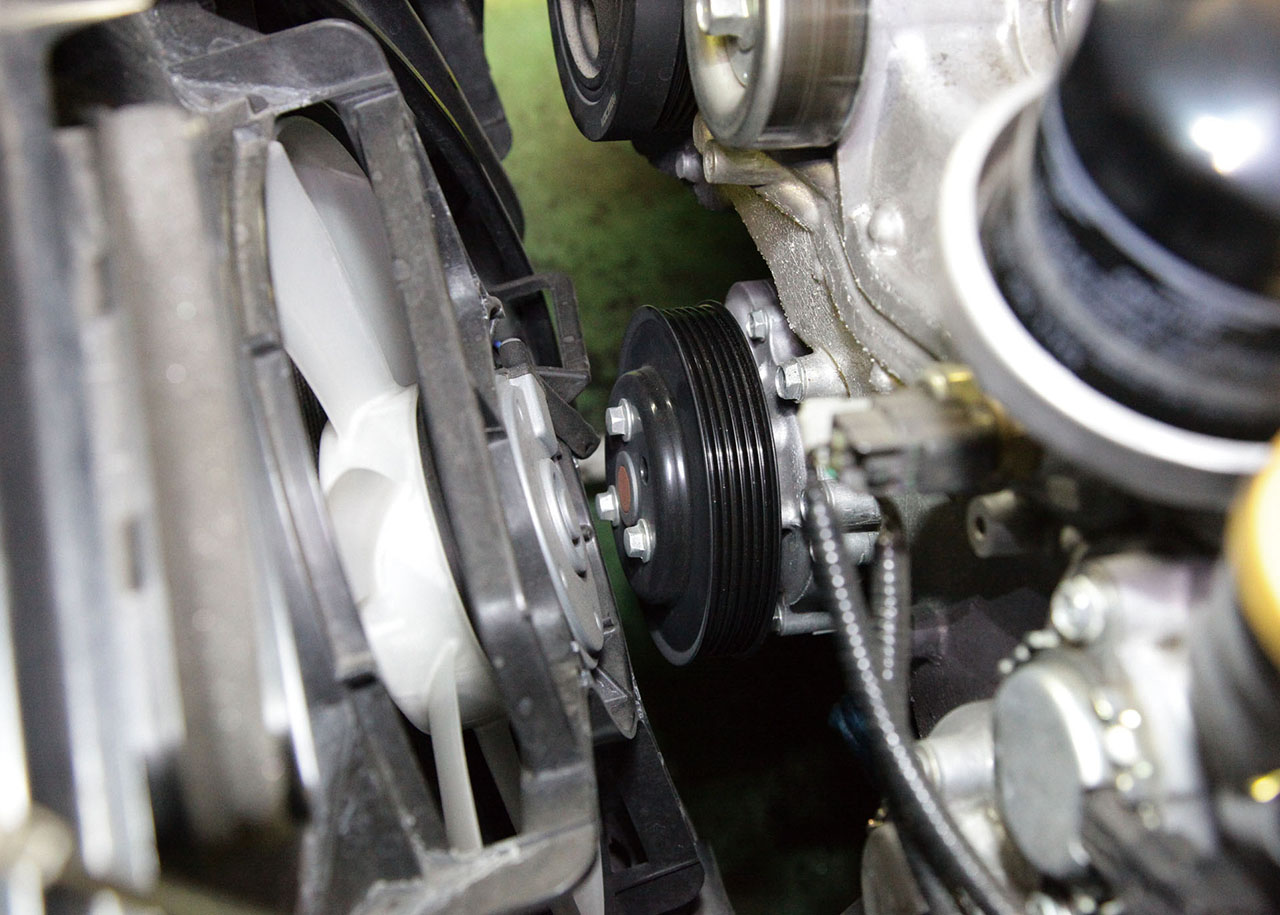

ツメが3か所にあり、前側のほうを-ドライバーなどで軽く押して持ち上げる。 補機駆動ベルトはサーペンタイン式でオートテンショナーによる張り調整だ。ベルトの装着向きをペイントマーカーでマークしてから外す。これは簡単。

補機駆動ベルトはサーペンタイン式でオートテンショナーによる張り調整だ。ベルトの装着向きをペイントマーカーでマークしてから外す。これは簡単。センサー個々の配線切り離しは不要。排気センサーは外す

水平対向やV型ではヘッドが2つあるので、センサーやアクチュエーター数も直列の倍になり、配線やコネクターが増加する部分がある。主にはカムシャフトが4本になることから、カム角センサーや可変バルブタイミング用のソレノイドが増えてくる。V型では排気センサーも増えることがあるが、FA20は合流部で計測しているため、A/Fセンサーと触媒後のO2センサーの合計2つであり、これは直列4気筒(直6だと前後で2系統に分けたりする)などと同じ装着数だ。そのような理由や制御の高度化で配線数は増える傾向なのだが、エンジン脱着時に関しては集中コネクターが設けてあるので、基本的には個々の配線を切り離す必要はなくスピーディーに作業ができる。

ただし、今回はエンジンを上に吊り上げる関係でエキゾーストマニホールドを先に外さなくてはいけない。そのため、A/Fセンサーはコネクターを外し、O2センサーはセンサーそのものを外しておく。これらのコネクターは右バンクの前にあるのだが、O2センサーは配線の中間を固定するクリップを外すのが大変なので、ネジ部を外した。

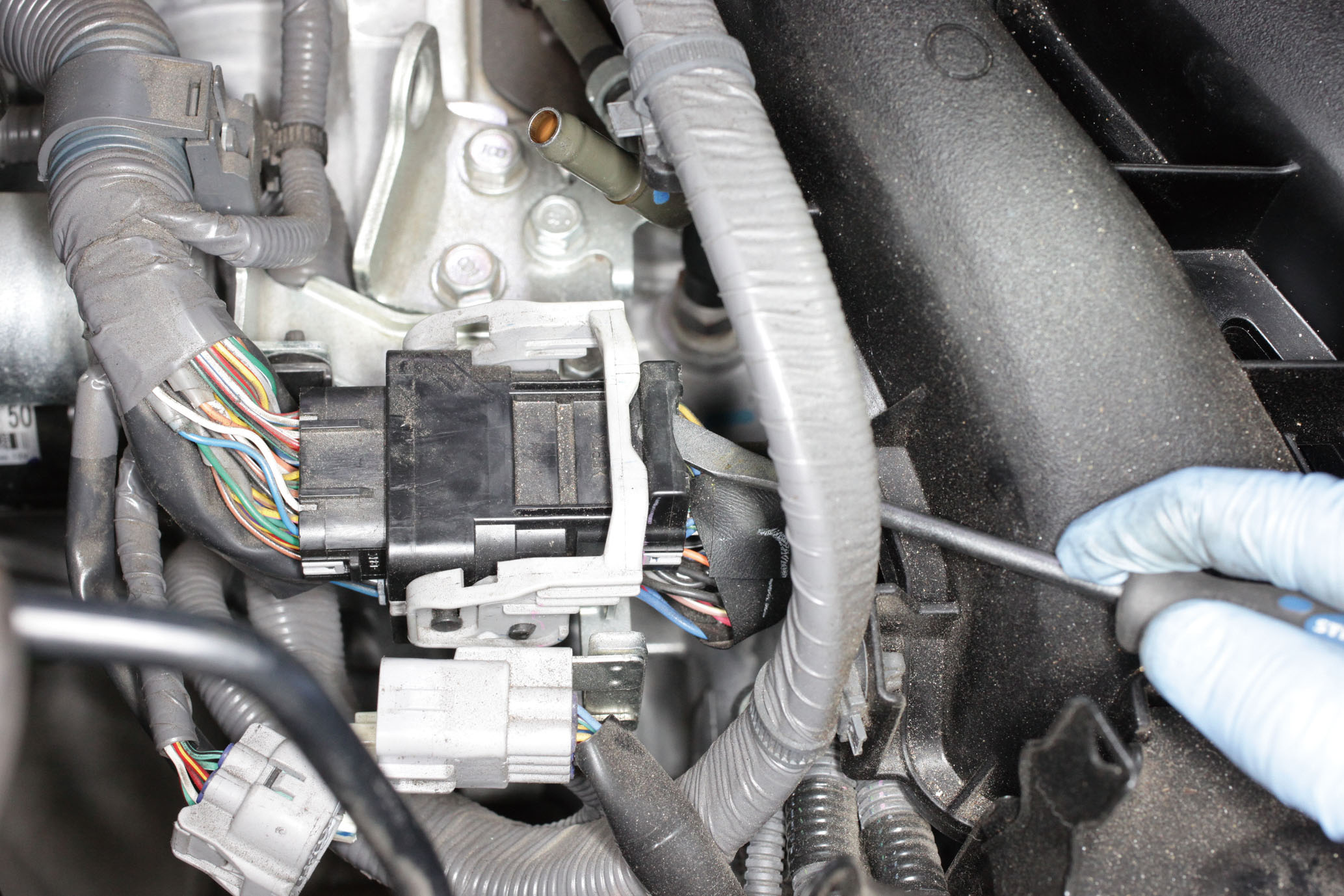

右バンク後方の大型コネクターを外す。レバーのストッパーを上に上げる。

右バンク後方の大型コネクターを外す。レバーのストッパーを上に上げる。 レバーを後方に持ち上げると抜ける。

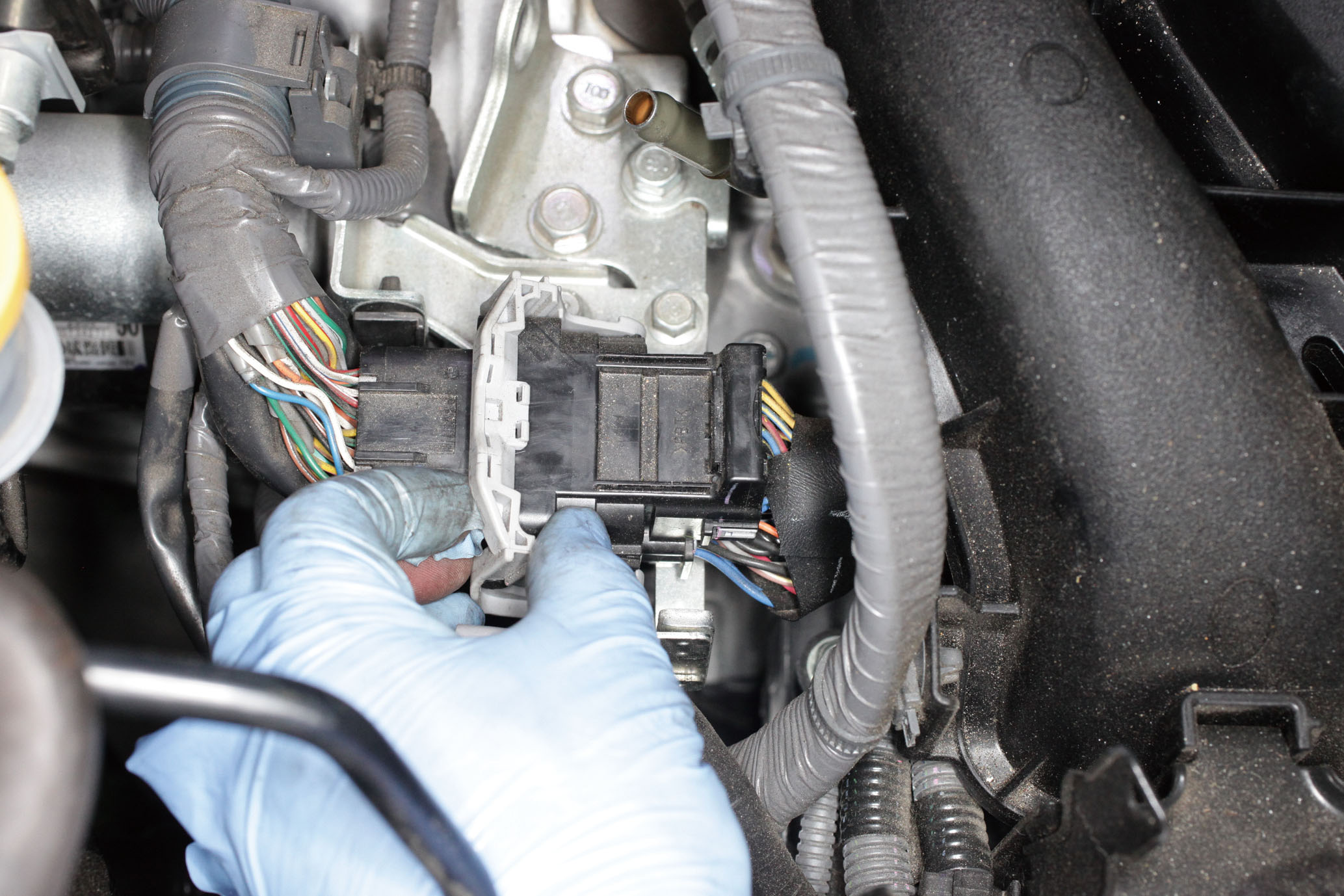

レバーを後方に持ち上げると抜ける。 ほかのコネクターも合わせて外す。

ほかのコネクターも合わせて外す。 ミッション側のコネクターも切り離す。

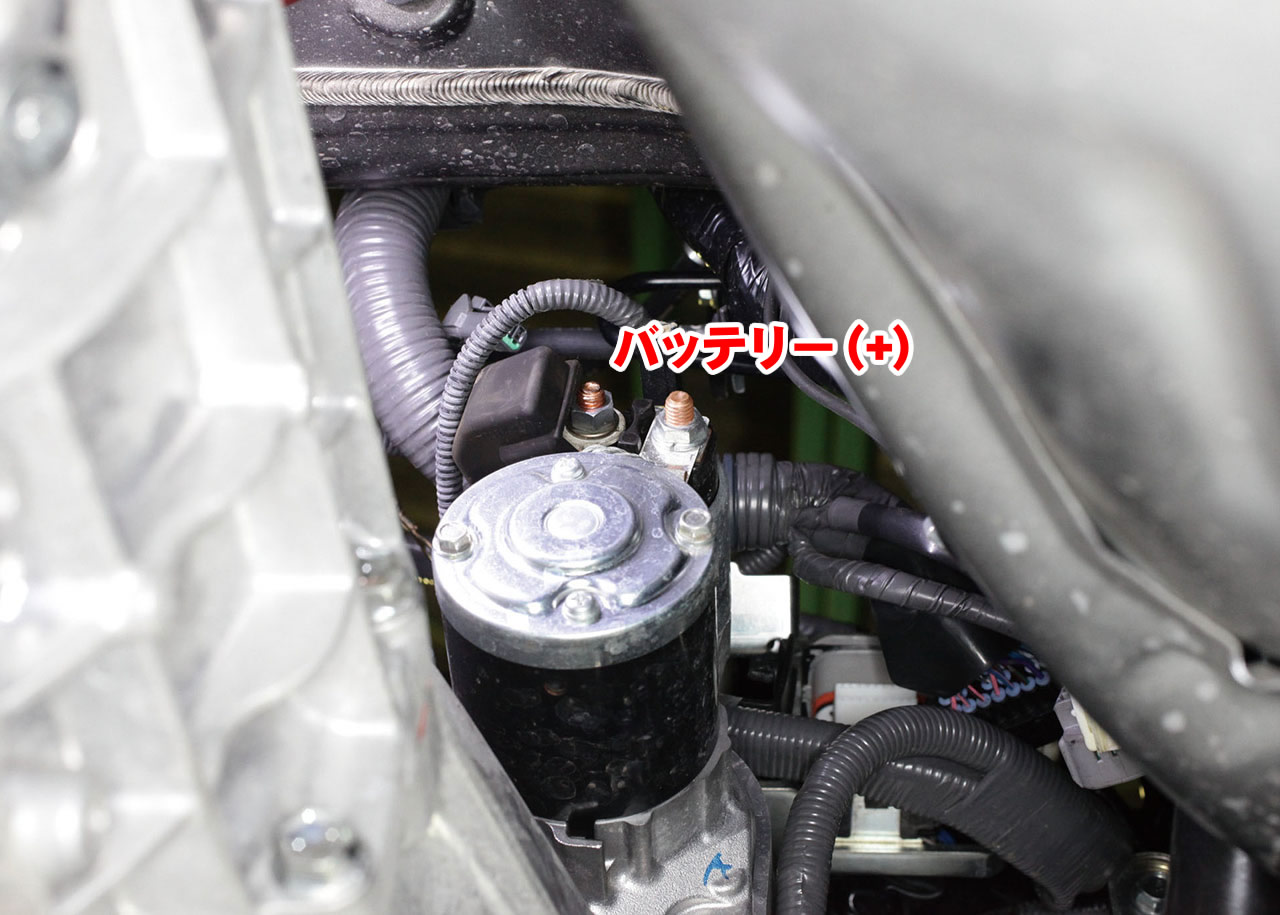

ミッション側のコネクターも切り離す。 スターターやアースの太いケーブルはバッテリー端子にナットで固定されている。

スターターやアースの太いケーブルはバッテリー端子にナットで固定されている。 結構固いが、ハンドツールでやるよりインパクトで一瞬で回したほうが端子をゆがませずに分解できる。

結構固いが、ハンドツールでやるよりインパクトで一瞬で回したほうが端子をゆがませずに分解できる。 整備書では冷媒を抜き取ってA/Cの配管を外すことになっているが、コンプレッサーをエンジンから外せばいい。ボディ側に寄せる時にホースがねじれて表皮にシワがよるが大丈夫。

整備書では冷媒を抜き取ってA/Cの配管を外すことになっているが、コンプレッサーをエンジンから外せばいい。ボディ側に寄せる時にホースがねじれて表皮にシワがよるが大丈夫。 右バンクのヘッド先端にあるA/FおよびO2センサーのコネクターを切り離すが、ロックが固い。仕方がないので、ペンチでロック部を押さえる。

右バンクのヘッド先端にあるA/FおよびO2センサーのコネクターを切り離すが、ロックが固い。仕方がないので、ペンチでロック部を押さえる。 クラッチレリーズはエンジン後方のミッション側上部にあり、ボルト2本を緩めて外す。これはMT横にある車種と比べると非常に簡単。

クラッチレリーズはエンジン後方のミッション側上部にあり、ボルト2本を緩めて外す。これはMT横にある車種と比べると非常に簡単。 アンダーカバーなどに使われているクリップは最低。砂ボコリが入って動かないのだ。

アンダーカバーなどに使われているクリップは最低。砂ボコリが入って動かないのだ。 面倒だがエアブローやパーツクリーナーを吹き込んでから抜き取る。

面倒だがエアブローやパーツクリーナーを吹き込んでから抜き取る。 欧州車にあるようなスピードスクリュー(90度回すネジ)を採用してほしい。

欧州車にあるようなスピードスクリュー(90度回すネジ)を採用してほしい。【Removal 4】エンジンを上に吊るための準備 排気系とプロペラシャフトの取り外し

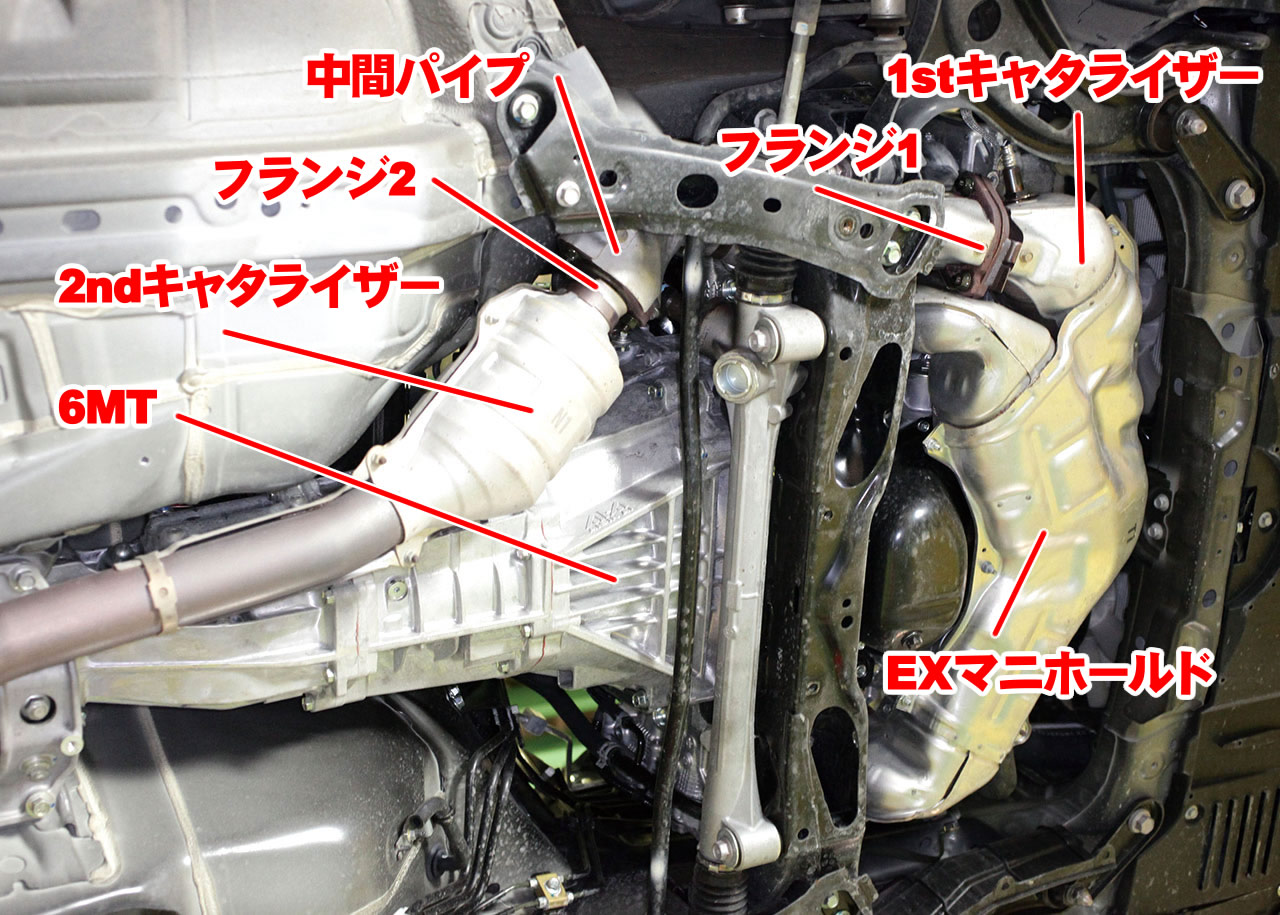

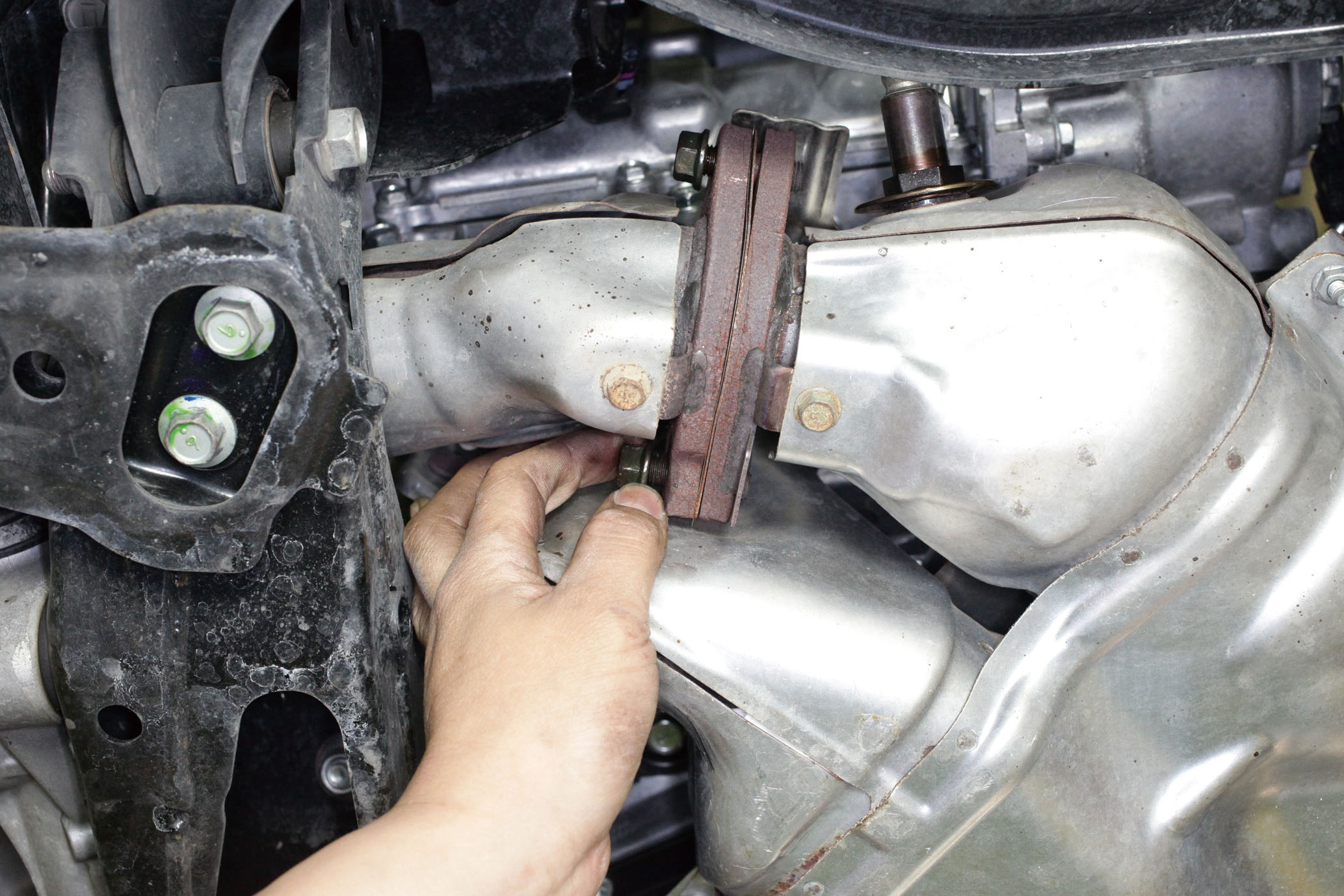

エキゾーストマニホールドは左右バンクからの排気をまとめ触媒を通してミッション右側へ送る。マニホールドと2番目の触媒(キャタライザー)の間にサブフレームをかわす中間パイプ(フランジ1~2間)がある。

エキゾーストマニホールドは左右バンクからの排気をまとめ触媒を通してミッション右側へ送る。マニホールドと2番目の触媒(キャタライザー)の間にサブフレームをかわす中間パイプ(フランジ1~2間)がある。 マフラーはエキゾーストマニホールド以降、4分割となっている。

マフラーはエキゾーストマニホールド以降、4分割となっている。 中間パイプの次にあるサブマフラーを外す。

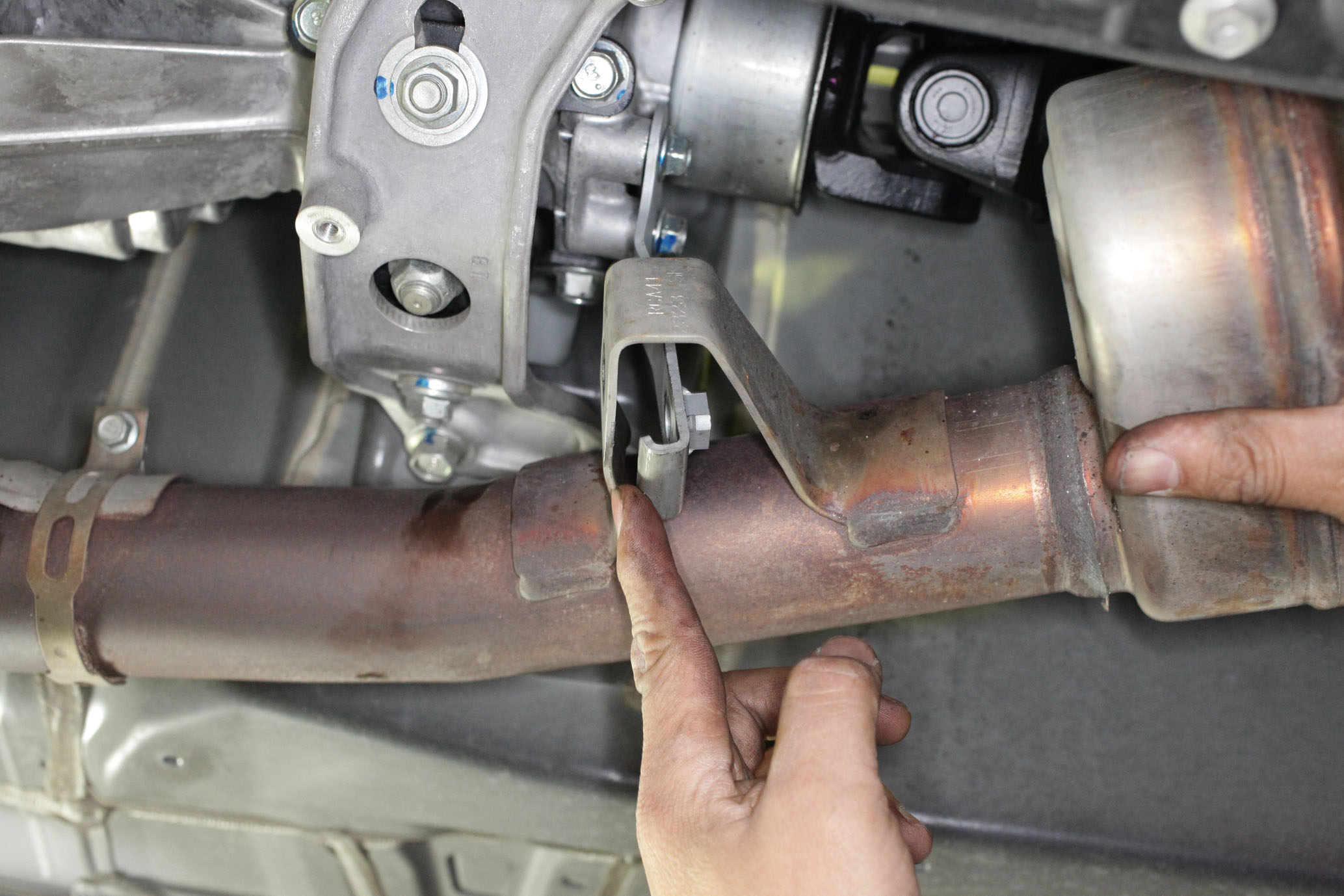

中間パイプの次にあるサブマフラーを外す。 ミッション下はフック付きのステーがあり、脱着時に保持しやすくなっている。

ミッション下はフック付きのステーがあり、脱着時に保持しやすくなっている。 中間パイプとマニホールドの接続部を緩める。

中間パイプとマニホールドの接続部を緩める。 O2センサーは本来エンジン側のハーネスクランプを外すべきだが、面倒なのでそのままセンサーを緩める。

O2センサーは本来エンジン側のハーネスクランプを外すべきだが、面倒なのでそのままセンサーを緩める。 O2センサーのネジ山は少ないので、4回転ほどで外せてコードがねじられても大きな負担にならない。

O2センサーのネジ山は少ないので、4回転ほどで外せてコードがねじられても大きな負担にならない。 マニホールドとヘッドのナットを緩めて外す。ジャッキでサポート。

マニホールドとヘッドのナットを緩めて外す。ジャッキでサポート。クーラント/ミッションオイルの抜き取り

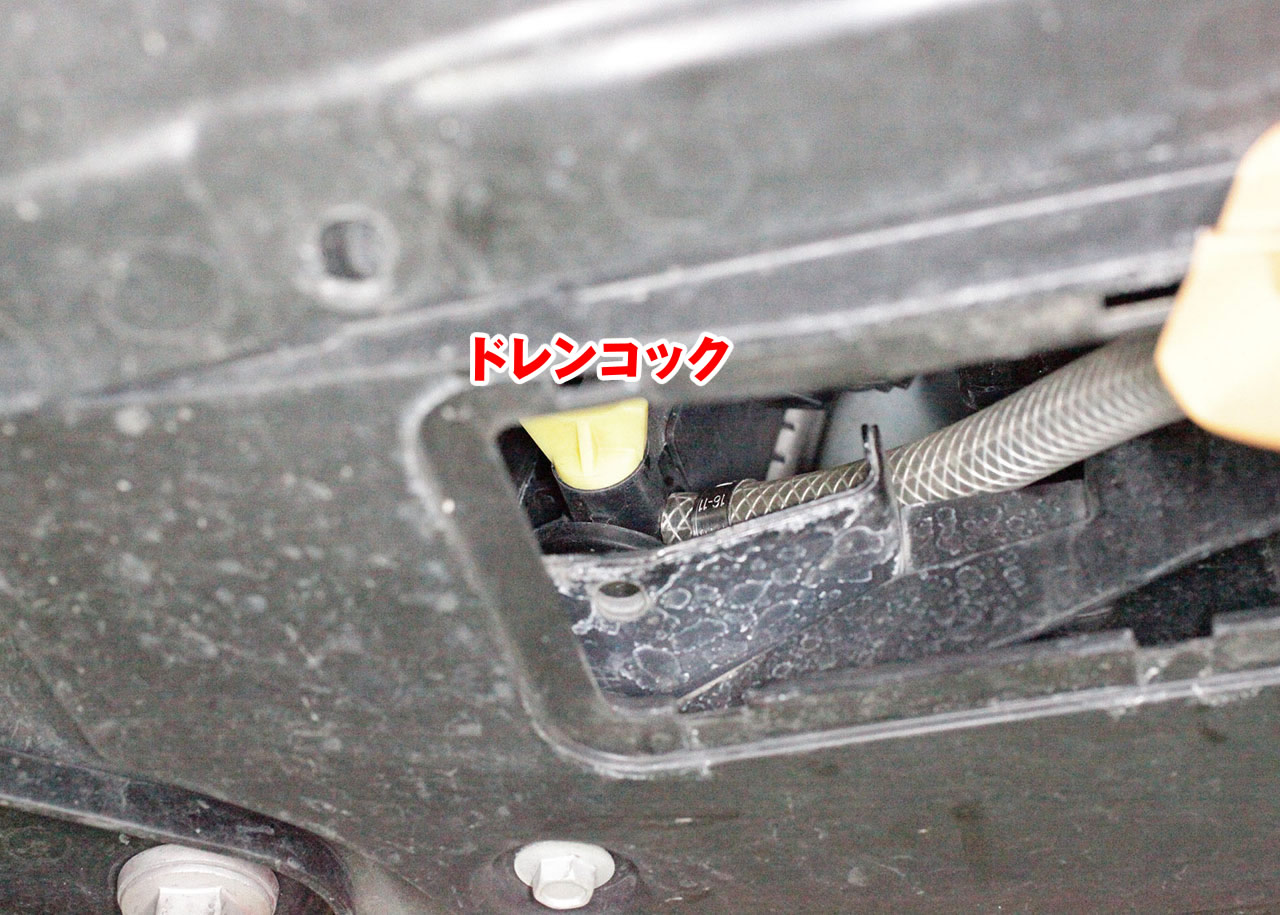

エンジンは上に吊るが、エキゾーストマニホールドが前方に出っ張っているため、これを外す必要がある。そのため車上で排気システムはすべて取り外す必要がある。クーラントはアンダーカバーのサービスホール内にあるドレンコックを緩めて外すが、ドレンがサービスホールとずれた位置にあるのでホースを繋ぐ必要がある。このようなケースでは以前ならホースが付いていたように思うが、超LLC採用やコストダウンで必要性が低いと判断されているのだろう。

バンパー後ろのアンダーカバーにクーラント抜き取り用のサービスホールがある。

バンパー後ろのアンダーカバーにクーラント抜き取り用のサービスホールがある。 そこから手を入れてドレン部に内径10mmのホースを接続してバケツなどに導き、ドレンコックを緩める。ちょっとやりづらい。

そこから手を入れてドレン部に内径10mmのホースを接続してバケツなどに導き、ドレンコックを緩める。ちょっとやりづらい。

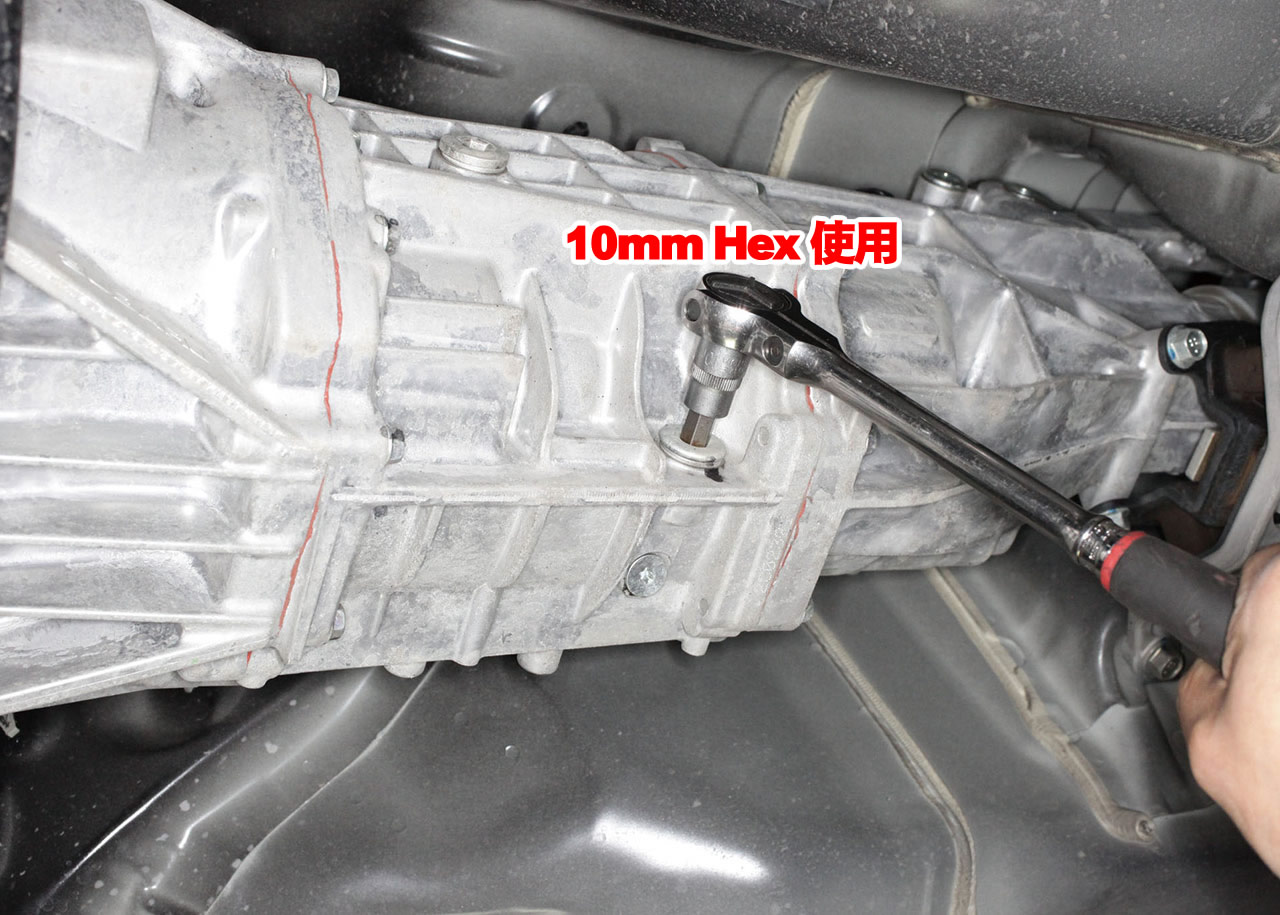

ミッションも降ろすがプロペラシャフトを外す前にオイルを抜いておく。ドレン/フィラープラグは10mmのヘキサゴンビットで回す。フィラー側も外すと勢いよくオイルが抜ける。

ミッションも降ろすがプロペラシャフトを外す前にオイルを抜いておく。ドレン/フィラープラグは10mmのヘキサゴンビットで回す。フィラー側も外すと勢いよくオイルが抜ける。プロペラシャフトの取り外し

デフとプロペラシャフトの間のコンパニオンフランジにはメーカーで組み付けのマーキングがされていた。

デフとプロペラシャフトの間のコンパニオンフランジにはメーカーで組み付けのマーキングがされていた。 フランジのボルトを緩めて外し、1本だけ仮留めで残しておく。

フランジのボルトを緩めて外し、1本だけ仮留めで残しておく。 センターベアリングのマウントを外す。ここもボルトを外す直前にしておく。

センターベアリングのマウントを外す。ここもボルトを外す直前にしておく。 シャフトを降ろす準備ができたら、コンパニオンフランジ部をこじって浮かせてやる。いきなり落下しないようシャフト自体を保持しておく。

シャフトを降ろす準備ができたら、コンパニオンフランジ部をこじって浮かせてやる。いきなり落下しないようシャフト自体を保持しておく。 ジョイント部でクネクネ曲がるので、バランスを取りながらシャフト全体を後方へ引き出す。この際6MTへの差し込み部をこじらないこと。

ジョイント部でクネクネ曲がるので、バランスを取りながらシャフト全体を後方へ引き出す。この際6MTへの差し込み部をこじらないこと。【Removal 5】ここまで来れば通常のFR車と同じ手順 エンジンの吊り上げ準備

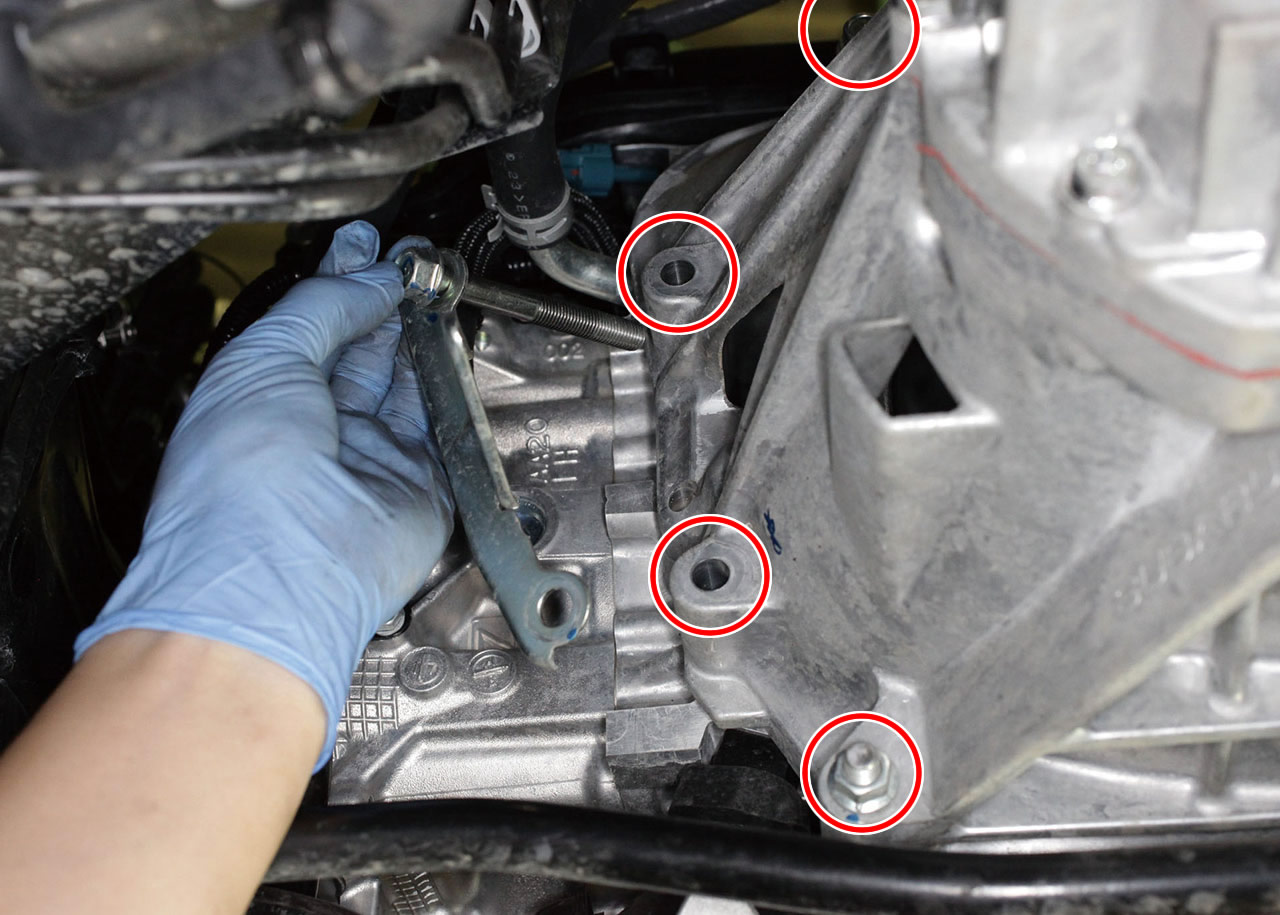

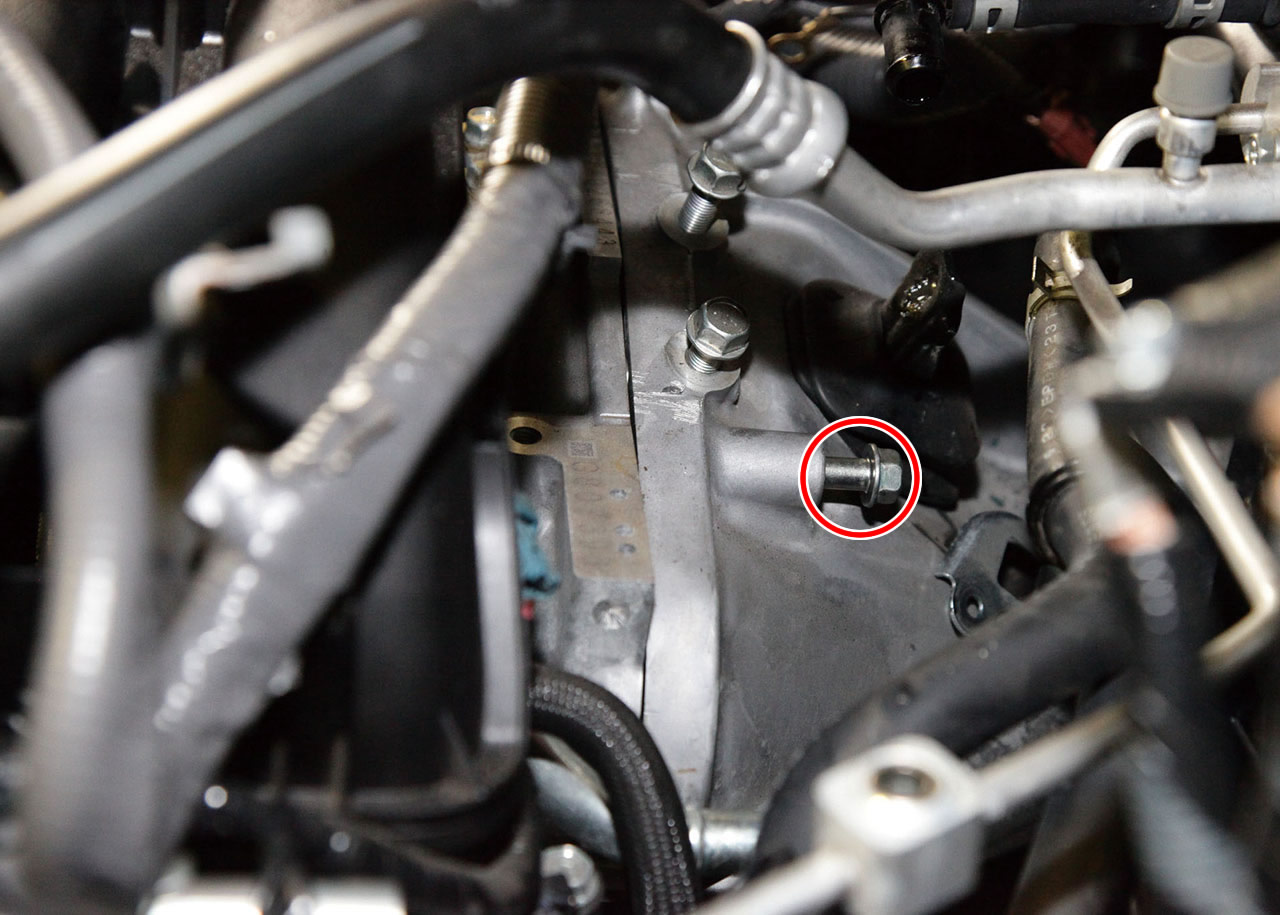

エンジン下の左右に広がるエキゾーストマニホールドまで外せば、エンジン降ろしは普通のFR車と同様の作業内容になる。エンジンマウントはエンジン側が2か所、ミッション側が後端で1か所であり、スバルの4WDに見られるミッション上部を吊るブラケットはない。エンジンとミッションの接続は8本のボルト(下側の2本はスタッドボルト/ナット)で行われており上の1本を残した状態ですべて外しておく。エンジン側のマウントもナットを取り外す。

ミッションとエンジンの固定ボルトはスターター用2本を含めた8本。左側はクーリングホールらしきものと、その上を覆うカバーが共締め。

ミッションとエンジンの固定ボルトはスターター用2本を含めた8本。左側はクーリングホールらしきものと、その上を覆うカバーが共締め。

リフトを下限レベルまで下げてミッションの下をガレージジャッキで軽く支えておく。エンジンオイルは上抜きして、下抜きに対する差を調べる予定。

リフトを下限レベルまで下げてミッションの下をガレージジャッキで軽く支えておく。エンジンオイルは上抜きして、下抜きに対する差を調べる予定。 ラジエーターのアッパーホースを外す。バンドは拡大状態で保持できるタイプ。

ラジエーターのアッパーホースを外す。バンドは拡大状態で保持できるタイプ。 ヒーターホースは今回はボディ寄りを外したが、エンジン側のほうがいいかも。

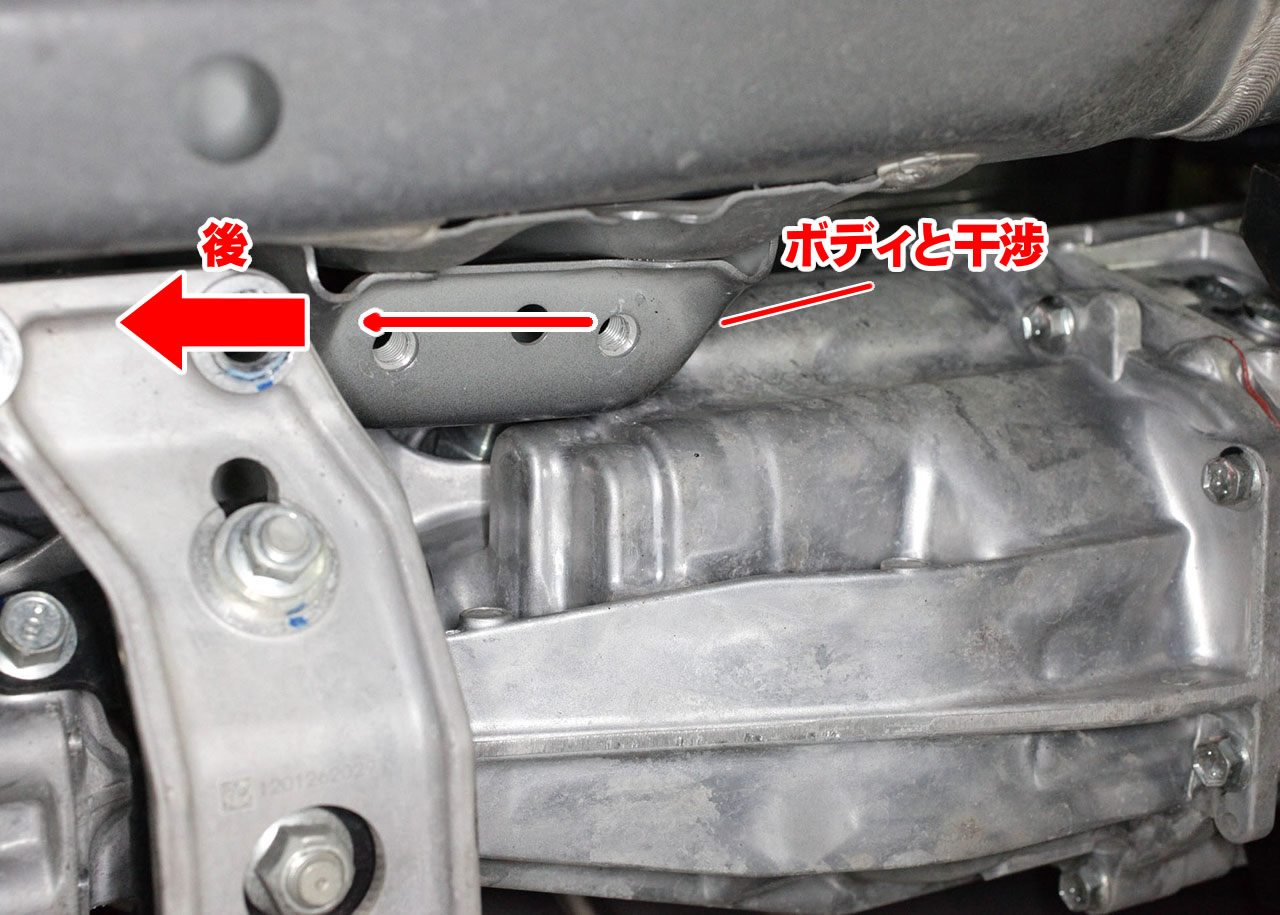

ヒーターホースは今回はボディ寄りを外したが、エンジン側のほうがいいかも。 忘れちゃいけない(忘れてた)のが左側のステー。エアクリーナーボックスの下部を支える部品だが、エンジンが前に出ると干渉する。

忘れちゃいけない(忘れてた)のが左側のステー。エアクリーナーボックスの下部を支える部品だが、エンジンが前に出ると干渉する。 ミッション取り付け部の上側左にあるボルト1本を一旦外してから、5山ほどねじ込んでおく。

ミッション取り付け部の上側左にあるボルト1本を一旦外してから、5山ほどねじ込んでおく。 これにより、急激にエンジンが前に移動するのを防ぐ。

これにより、急激にエンジンが前に移動するのを防ぐ。 エンジンの後ろには吊り下げ用フックがあるが、前側は別途装着。エンジン中央寄りのボルト穴にスペーサーを介して固定。

エンジンの後ろには吊り下げ用フックがあるが、前側は別途装着。エンジン中央寄りのボルト穴にスペーサーを介して固定。 チェーンブロックのワイヤーを取り付け、エンジンマウントのネジ部がサブフレームより離れるまで吊る

チェーンブロックのワイヤーを取り付け、エンジンマウントのネジ部がサブフレームより離れるまで吊る 。この時ミッションも持ち上がるので、支えのジャッキも上げる。

。この時ミッションも持ち上がるので、支えのジャッキも上げる。

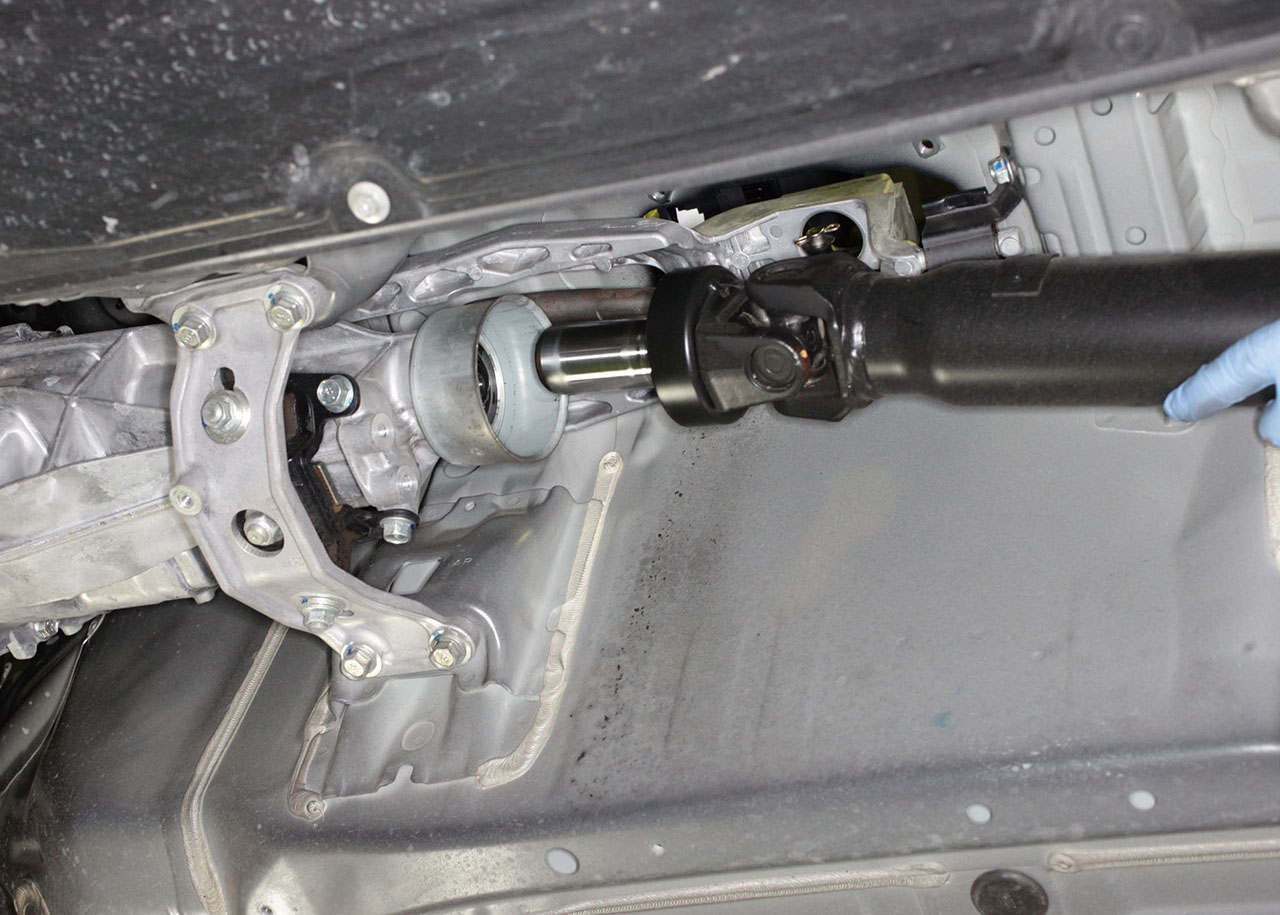

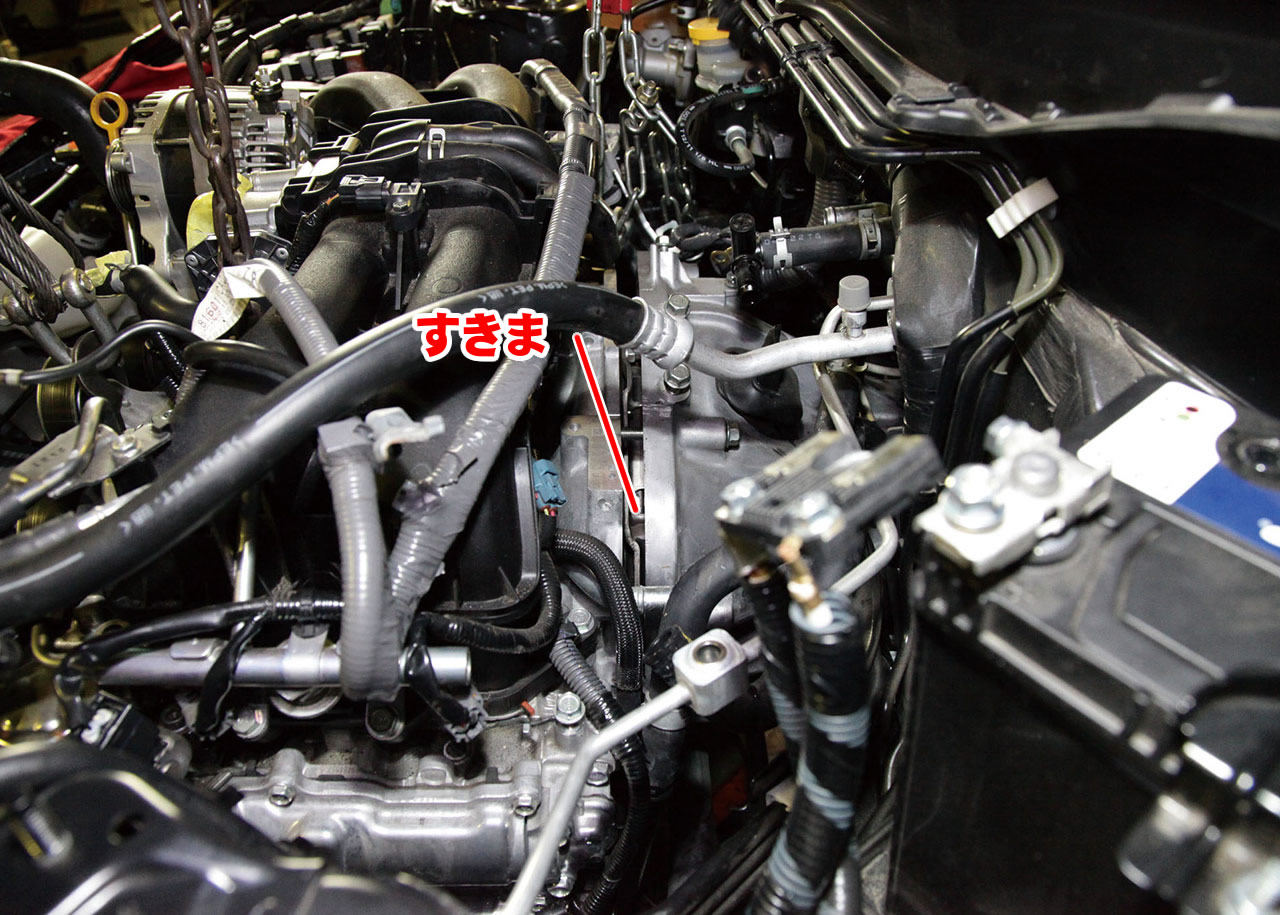

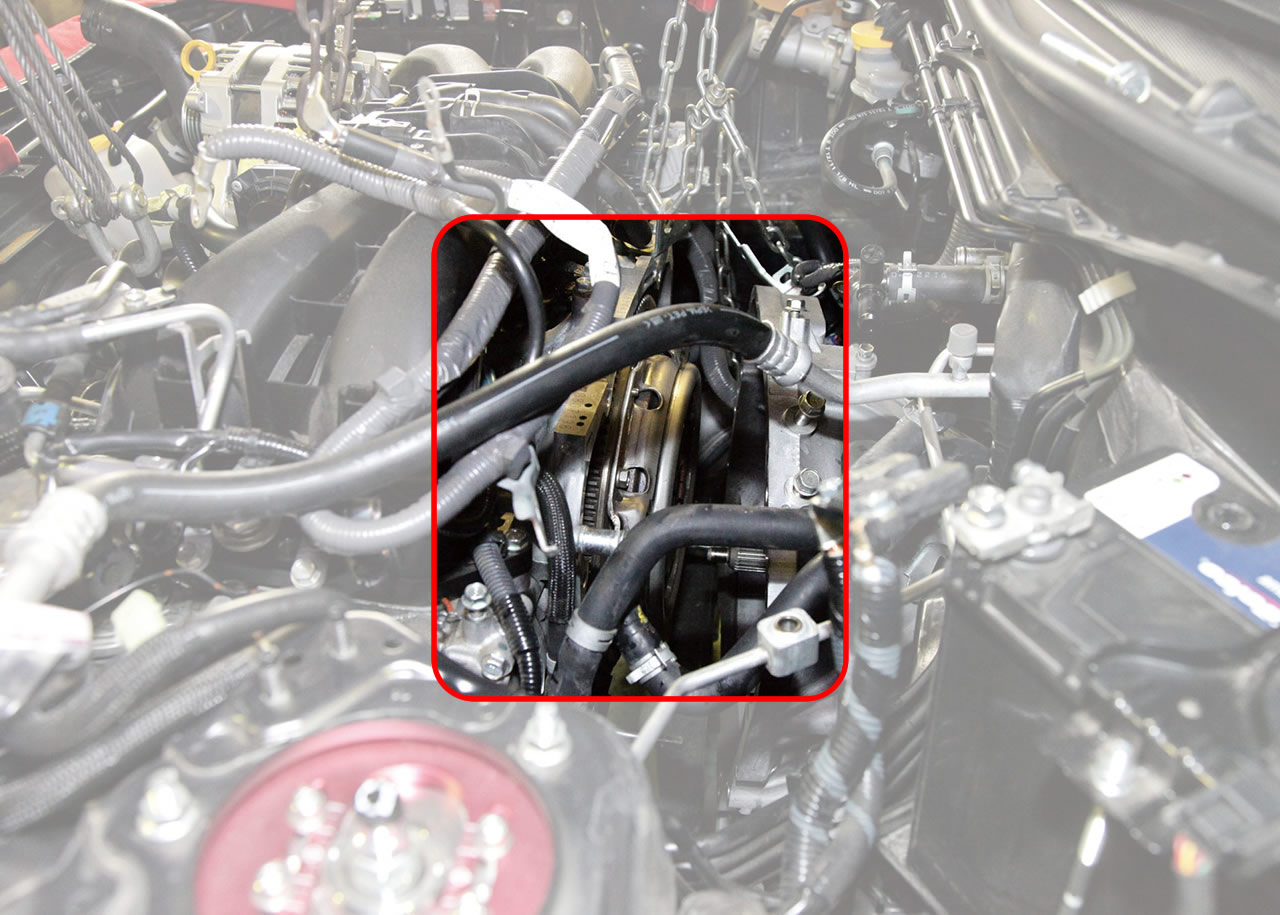

エンジンを手前に引っ張り出すと、簡単にミッションとのすき間が空いた。クルマが新しいこともあるが、ボクサーは全長が極端に短いため、手でピッチング方向に動かしやすく姿勢の制御がしやすい。

エンジンを手前に引っ張り出すと、簡単にミッションとのすき間が空いた。クルマが新しいこともあるが、ボクサーは全長が極端に短いため、手でピッチング方向に動かしやすく姿勢の制御がしやすい。【Removal 6】前方に十分なクリアランス。ラジエーターはそのまま エンジン&6MTの取り外し

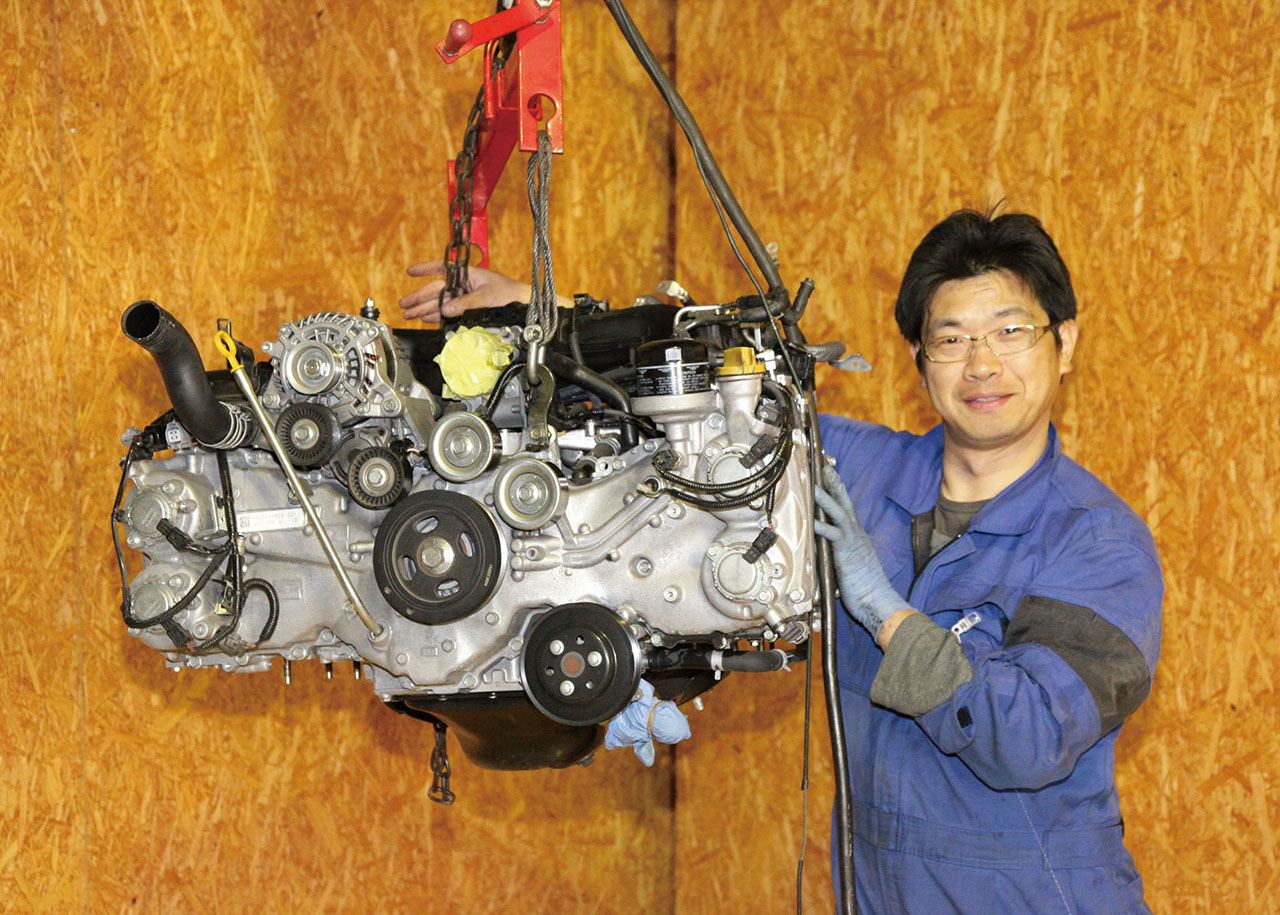

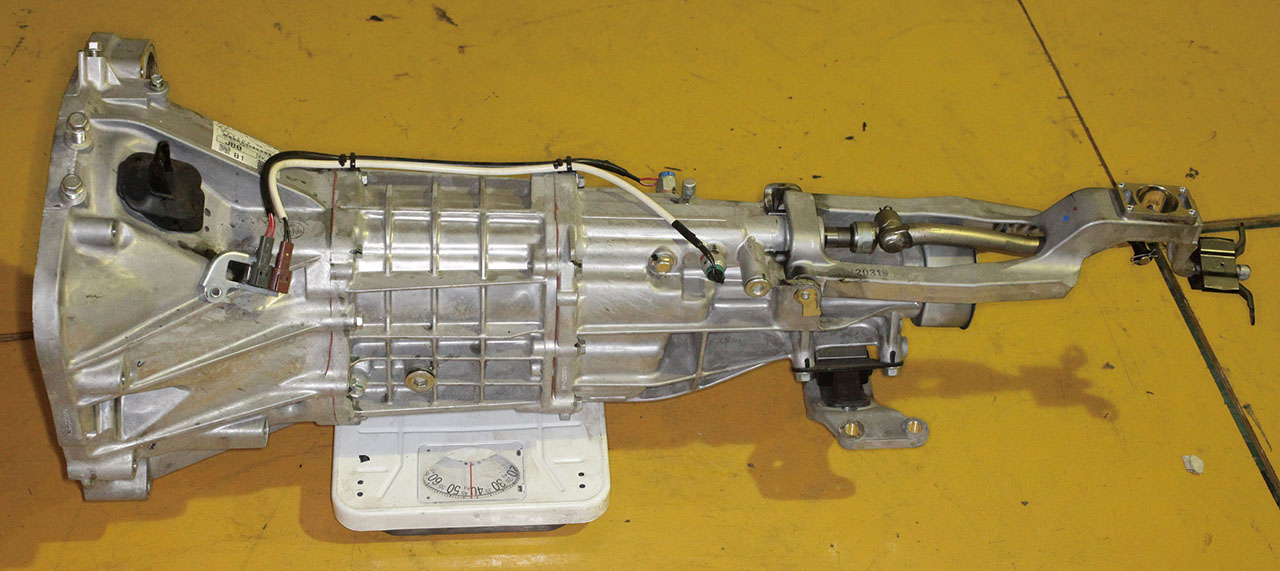

エンジンの取り外しでしばしば苦労するのが、ミッションとの切り離しだ。エンジンを吊る際に重心位置と吊り下げ位置がずれていると、傾く力が発生してミッションから外れなくて困ることがある。しかし86では全長の短いエンジンで吊った時の左右バランスもいいためかミッションと簡単に切り離すことができた。これなら搭載時の組み付けもスムーズに進められそうだ。ミッションは設計が新しいためなのか42kgと比較的軽量で、これなら「腹ジャッキ」でも支えることができそうだ。

とりあえず、エンジン前側のウォーターポンププーリーが電動ファンのフレームに接近するまで前に出す。移動量は10cm以上あると思われる。

とりあえず、エンジン前側のウォーターポンププーリーが電動ファンのフレームに接近するまで前に出す。移動量は10cm以上あると思われる。 気がつくと、エンジンとミッションは完全に離れており、クラッチカバー後端とミッションのインプットシャフト先端も見える。これは直列エンジンよりラク。

気がつくと、エンジンとミッションは完全に離れており、クラッチカバー後端とミッションのインプットシャフト先端も見える。これは直列エンジンよりラク。

配線、配管の外し忘れがないのを確認しながら上げていく。特に左右のクリアランスは狭いので、ボディと干渉しないよう周辺を確認しながらフェンダー上面まで上げる。

配線、配管の外し忘れがないのを確認しながら上げていく。特に左右のクリアランスは狭いので、ボディと干渉しないよう周辺を確認しながらフェンダー上面まで上げる。 いくつかの問題はあったが、取り外し作業はおおむね順調だった。

いくつかの問題はあったが、取り外し作業はおおむね順調だった。 空き家になったエンジンルーム。中間パイプはまだサブフレームに載せたままだ。

空き家になったエンジンルーム。中間パイプはまだサブフレームに載せたままだ。 ハウジングの下にウエスを入れ、サブフレーム側で前端を支えるようにしておく。

ハウジングの下にウエスを入れ、サブフレーム側で前端を支えるようにしておく。 シフトレバー部後ろの固定部を外す。

シフトレバー部後ろの固定部を外す。 リフトアップ後ミッションジャッキで軽く支えておき、リヤハウジング側のマウントを外す。

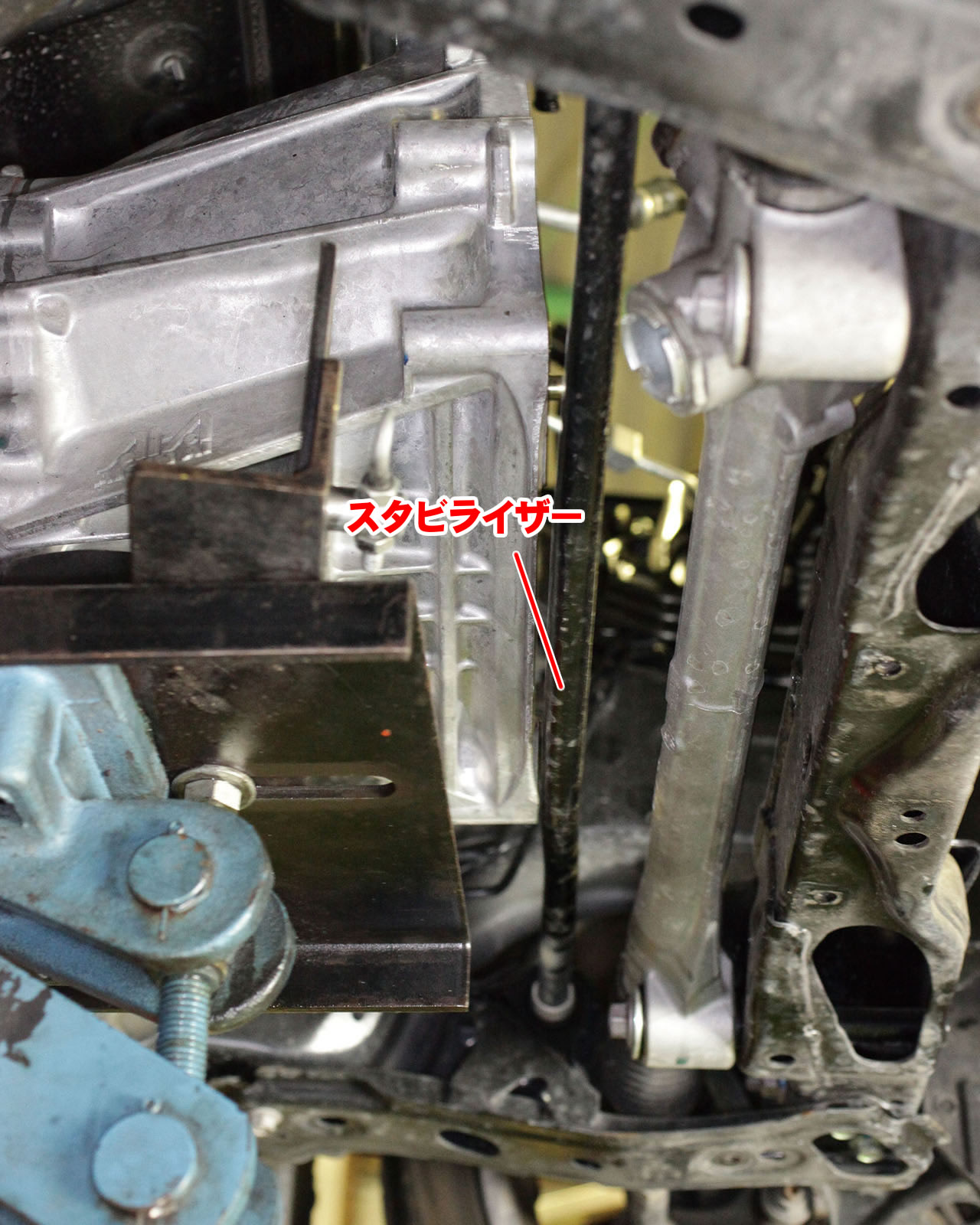

リフトアップ後ミッションジャッキで軽く支えておき、リヤハウジング側のマウントを外す。 ゆっくり後方に移動し、リヤハウジングとボディ側マウント部が干渉する直前まで下げる。今回は安全面を考慮して水平のまま後退させた。

ゆっくり後方に移動し、リヤハウジングとボディ側マウント部が干渉する直前まで下げる。今回は安全面を考慮して水平のまま後退させた。 スタビライザーの後ろまでミッション前端が下がり、真下に下ろせるようになった。

スタビライザーの後ろまでミッション前端が下がり、真下に下ろせるようになった。 これは車上での脱着作業を意図したレイアウトなのだろうか? 絶妙な配置である。

これは車上での脱着作業を意図したレイアウトなのだろうか? 絶妙な配置である。 フライホイール&クラッチ込みの重量。エキマニは外れているが9.5kg。A/Cコンプレッサーもあるから、全装備で150kg程度か。

フライホイール&クラッチ込みの重量。エキマニは外れているが9.5kg。A/Cコンプレッサーもあるから、全装備で150kg程度か。

ここまで取り外しました!

中間パイプを取り外す。

中間パイプを取り外す。 エンジンからデフの先までのパーツが降ろされたので、下回りはスカスカの状態に。MTは非常に軽い。こちらも開けてみる予定。

エンジンからデフの先までのパーツが降ろされたので、下回りはスカスカの状態に。MTは非常に軽い。こちらも開けてみる予定。