故障・修理

更新日:2017.12.07 / 掲載日:2017.12.07

ハコスカDIYメンテ ミッションを分解(2017.12.07)

当時の日産がスポーツ車に使っていたのがポルシェ式シンクロのトランスミッション。ハコスカちゃんはミッション自体の程度は悪くないが、ローのシンクロリングが完全に摩耗していた。部品さえ入ればOHできそうだが……。

1972年式NISSAN スカイライン

走行4万km台で摩耗少し。GT-Xグレードは、ポルシェ式シンクロ付き5速を装備している。

いろんなシンクロ方式の中でも、ポルシェ式がよい理由

ハコスカGT-XやGT-Rには、当時の日産がスポーツカーあるいはスポーツグレードに好んで搭載していたポルシェ式サーボシンクロのトランスミッションが使われている。ハコスカちゃんのは、FS5C71Bというもので、型式のCがポルシェ式のシンクロであることを示している。現在の乗用車でシンクロといえばワーナー式が当たり前でそれしかないように思えるくらいだが、昔は各メーカー独自のタイプがあったようだ。日産の昭和44年度版のメカニック用教科書で確認すると、トラック用も含めて4タイプが存在したらしい。

当時のカタログではしばしばフルシンクロというのが自慢になったくらいで、ローやトップギヤではシンクロ非搭載というのもあり、運転にはダブルクラッチなどの高度なテクニックが必要とされていた。個人的には、ホンダN360系のドグミッションが印象に残っている。簡単にいえばバイクと同じ形式で、どのギヤでもガリッ、ガコンとギヤ鳴りするのが正常で、回転が合うと音やショックを出さずにシフトすることができた。

ともかく、なにかしらのシンクロナイザーが付いたことで、シフト操作が簡単にできるようになったのだが、それぞれ一長一短あって徐々に淘汰集約されてきた。ポルシェ式のメリットは、サーボ作用による強力なシンクロ作用でシフトが早く完了することと、シンクロ系の前後長をコンパクトにできるので、ミッションの小型化やスペースが同じならギヤを厚くできる。特にシフトの早さは、加速タイムアップに繋がりモータースポーツでは大きなアドバンテージとなる。弱点は、強力なシンクロ作用と引き換えに、摩耗が進行しやすいことだ。

フラットポンチでスロッテッドピンを押し出して分解。シフトフォークやフォークロッドを抜き取り、分解開始

メインシャフト後端から分解。ベアリング位置決めのスナップリングを外す。

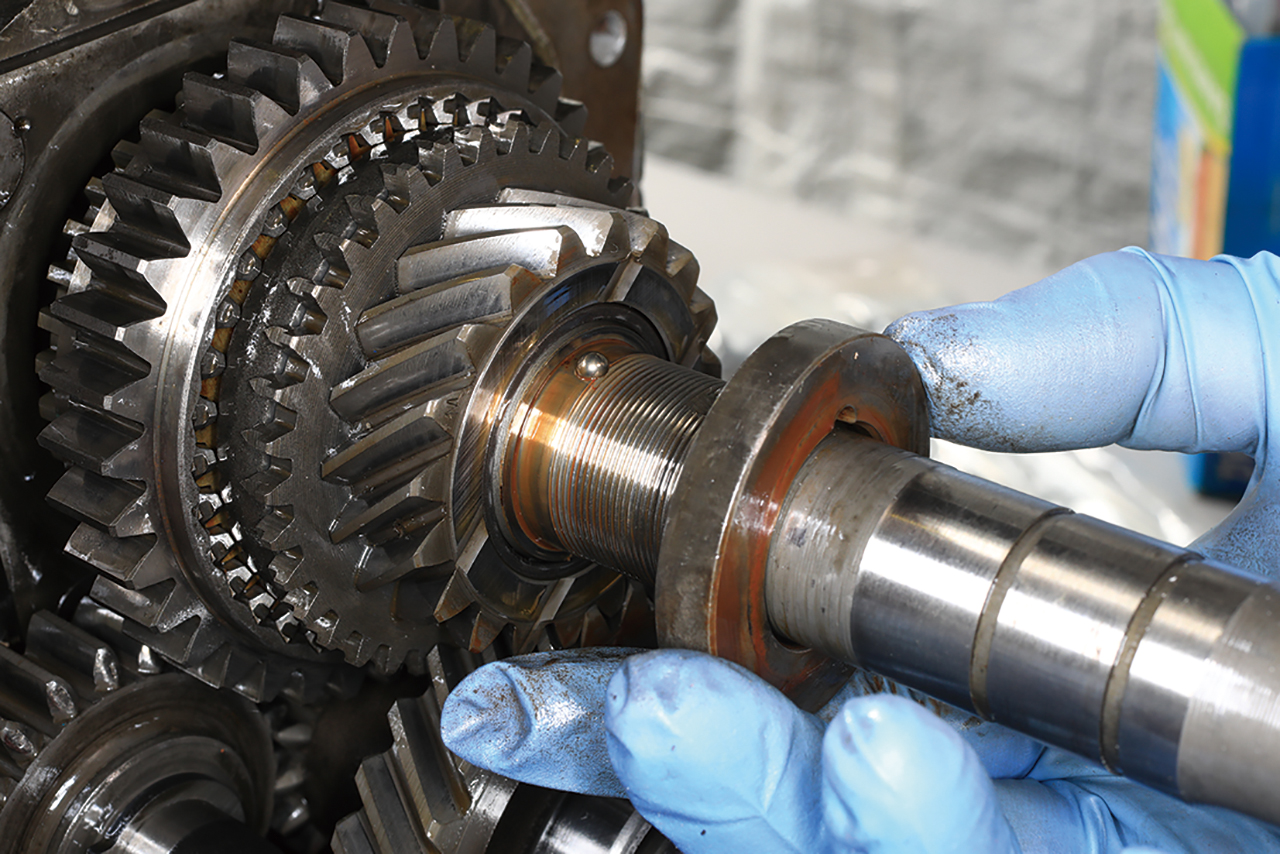

メインシャフト後端から分解。ベアリング位置決めのスナップリングを外す。 スピードメーターのドライブギヤを外す。回り止めのボールもある。

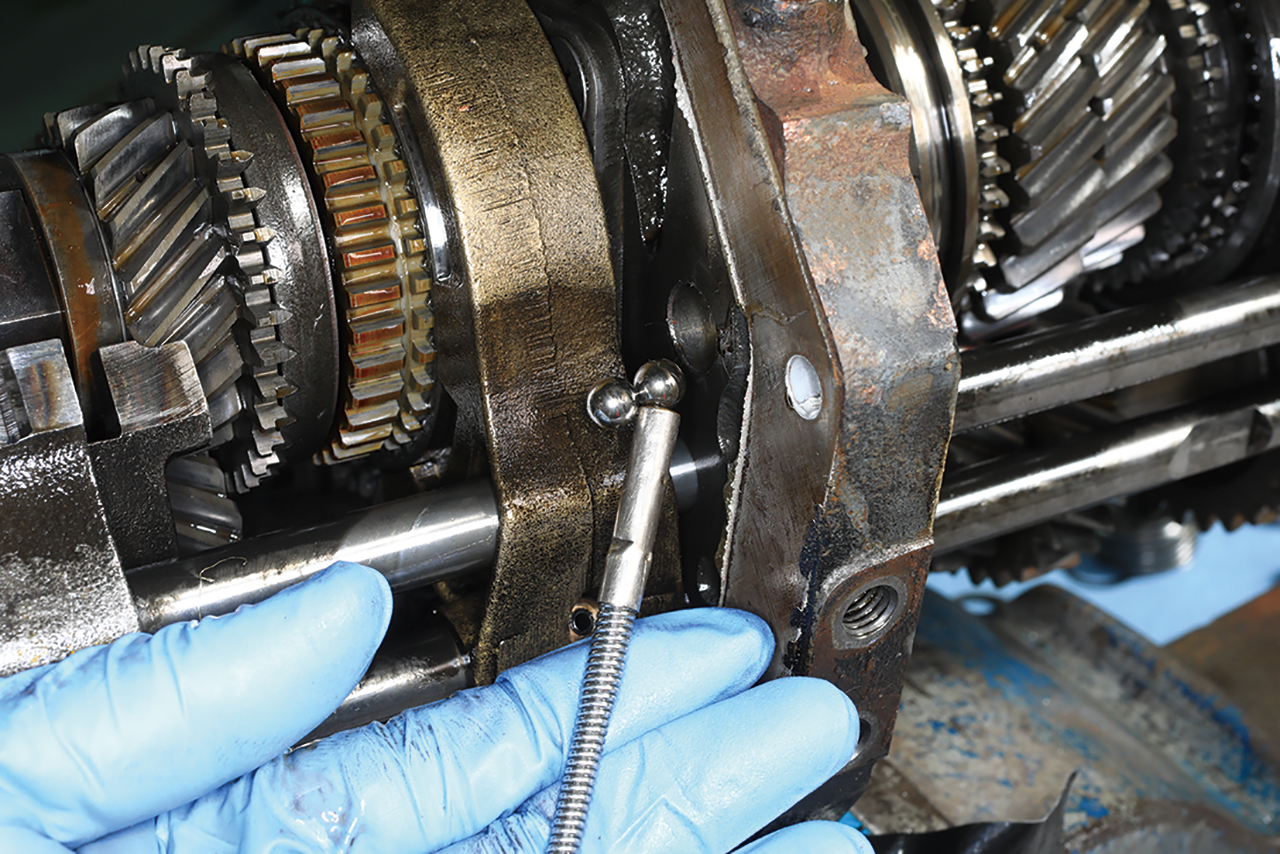

スピードメーターのドライブギヤを外す。回り止めのボールもある。 フォークロッドを抜き取り、インターロックボールを2個取り出す。

フォークロッドを抜き取り、インターロックボールを2個取り出す。 シフトフォークのスロッテッドピンをフラットポンチで叩き出す。

シフトフォークのスロッテッドピンをフラットポンチで叩き出す。 シフトフォークを抜き取る。

シフトフォークを抜き取る。

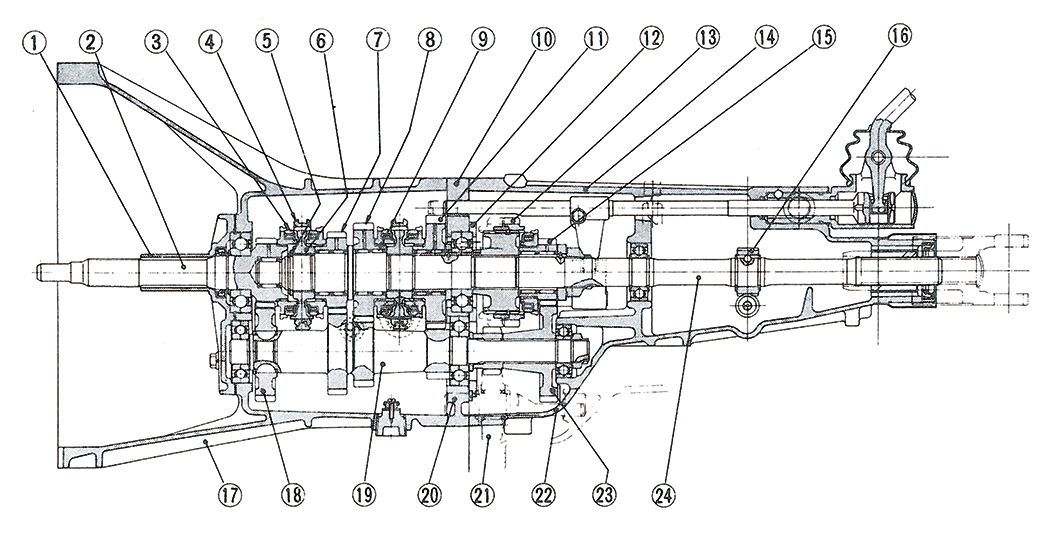

FS5C71B型の構成図

1/ フロントカバー

2/ メインドライブギヤ

3/ シンクロリング

4/ カップリングスリーブ

5/ スラストワッシャー

6/ シンクロナイザーハブ 3-4

7/ 3速ギヤメインシャフト

8/ 2速ギヤメインシャフト

9/ ニードルベアリング

10 アダプタープレート

11/ 1速ギヤメインシャフト

12/ ベアリングリテーナー

13/ リバースギヤメインシャフト

14/ リヤエクステンションハウジング

15/ オーバードライブギヤメインシャフト

16/ スピードメーターギヤメインシャフト

17/ トランスミッションケース

18/ カウンターシャフトドライブギヤ

19/ カウンターシャフト

20/ リバースカウンターギヤ

21/ リバースアイドラギヤ

22/ リバースアイドラシャフト

23/ カウンターシャフトオーバードライブギヤ

24 メインシャフト

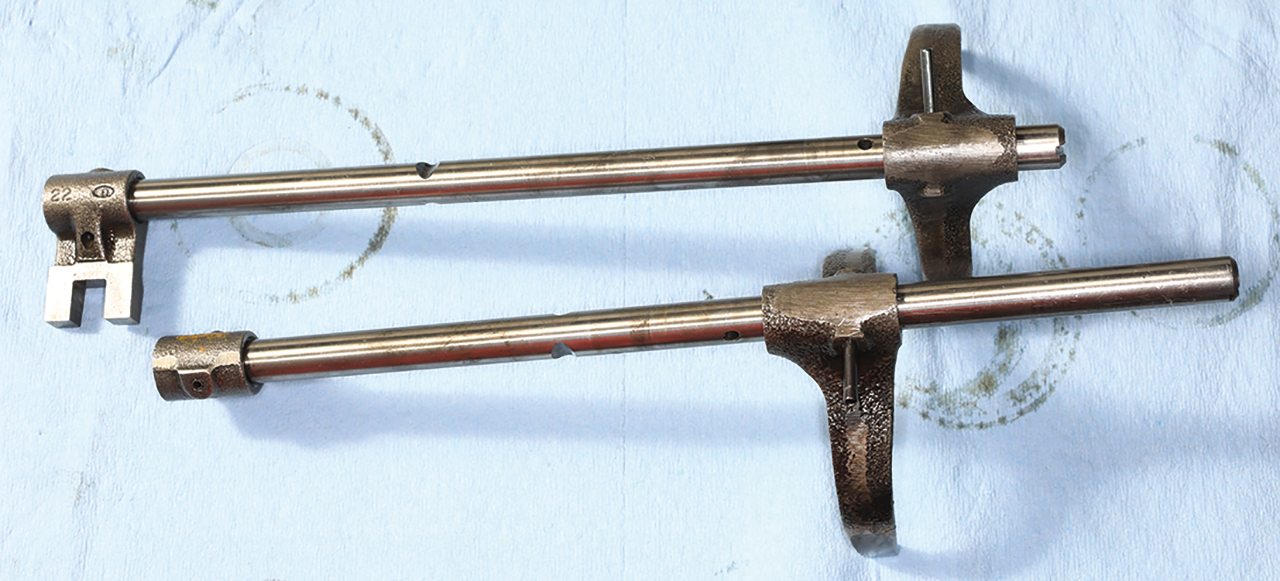

シフトフォークやロッドも正常

最後に5-Rのシフトロッドを抜き取る。ロッドのボール用溝に段付き摩耗やキズはなく、そのまま再使用できる状態。シフトフォークも目立った摩耗は見られなかった。

最後に5-Rのシフトロッドを抜き取る。ロッドのボール用溝に段付き摩耗やキズはなく、そのまま再使用できる状態。シフトフォークも目立った摩耗は見られなかった。

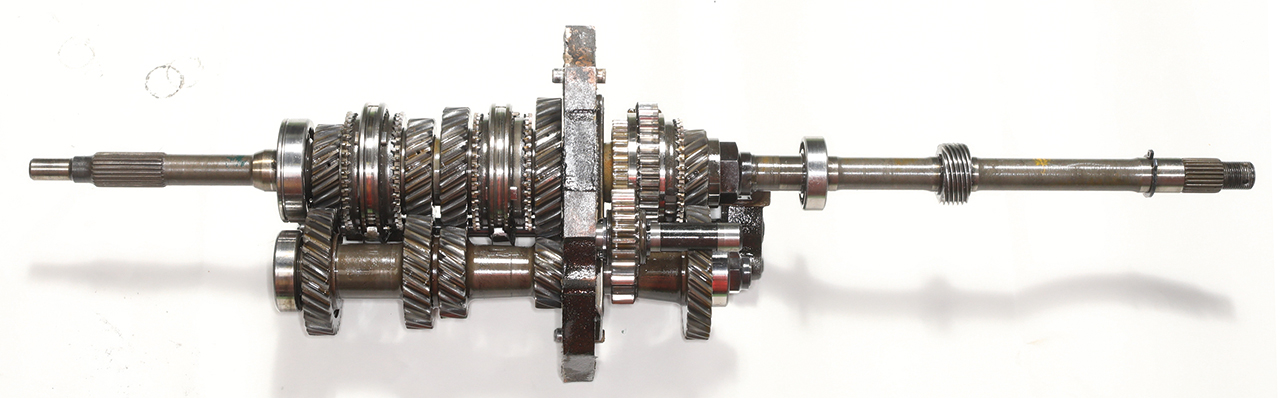

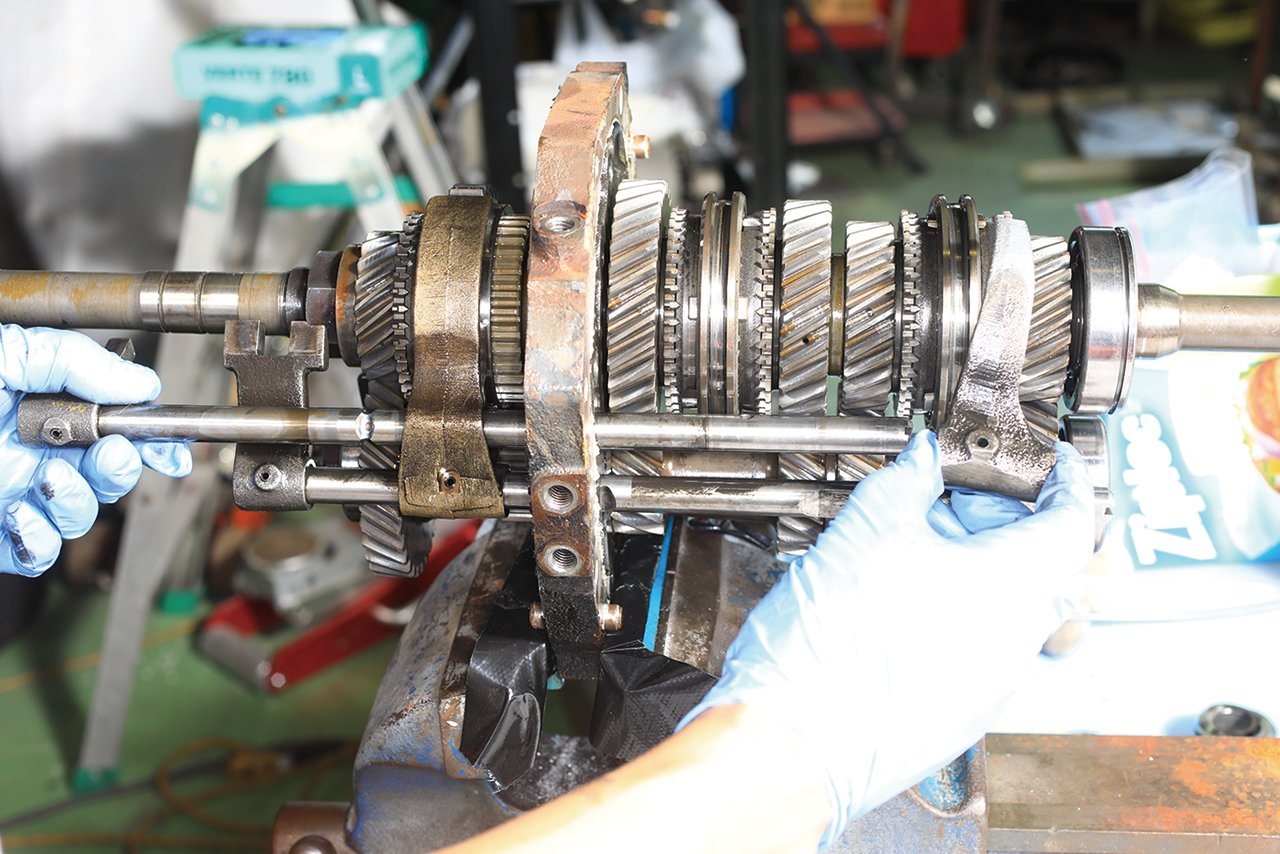

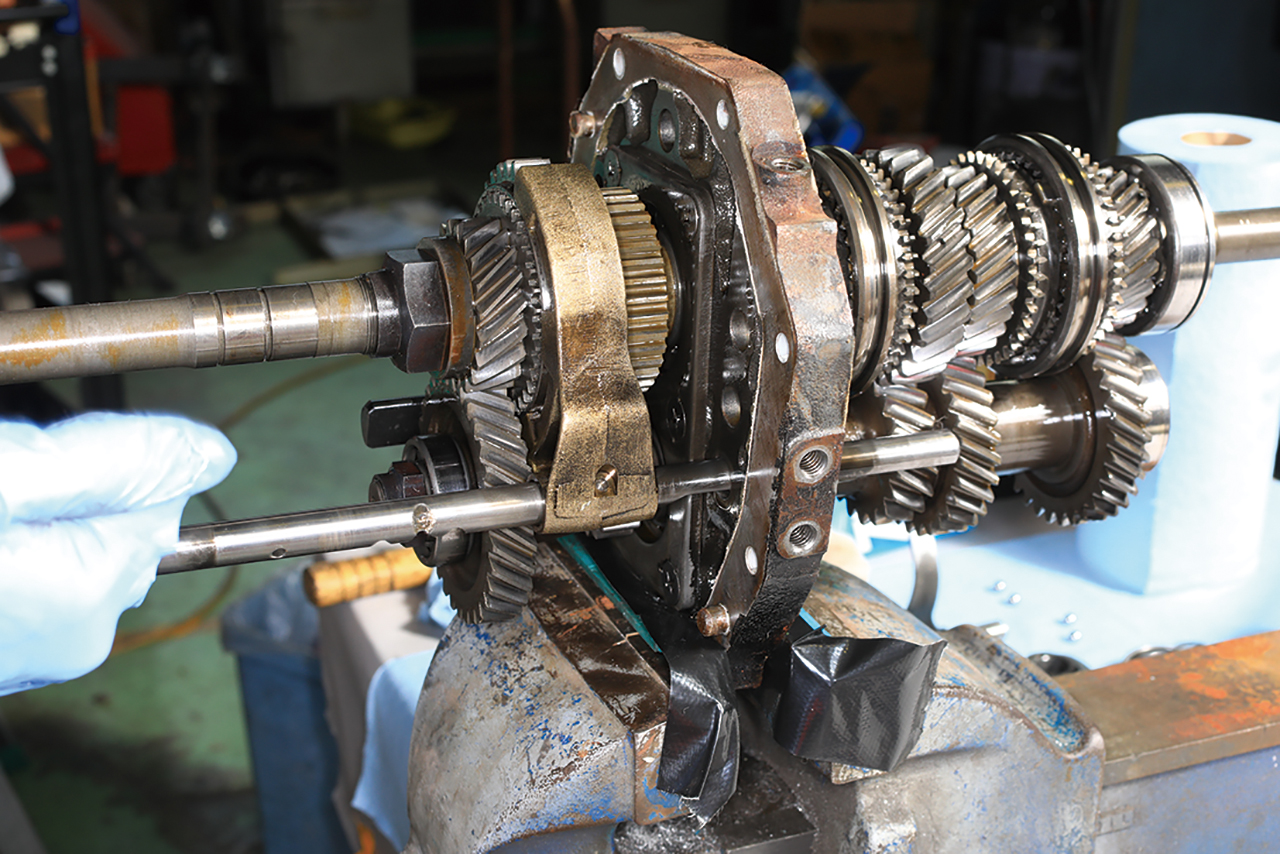

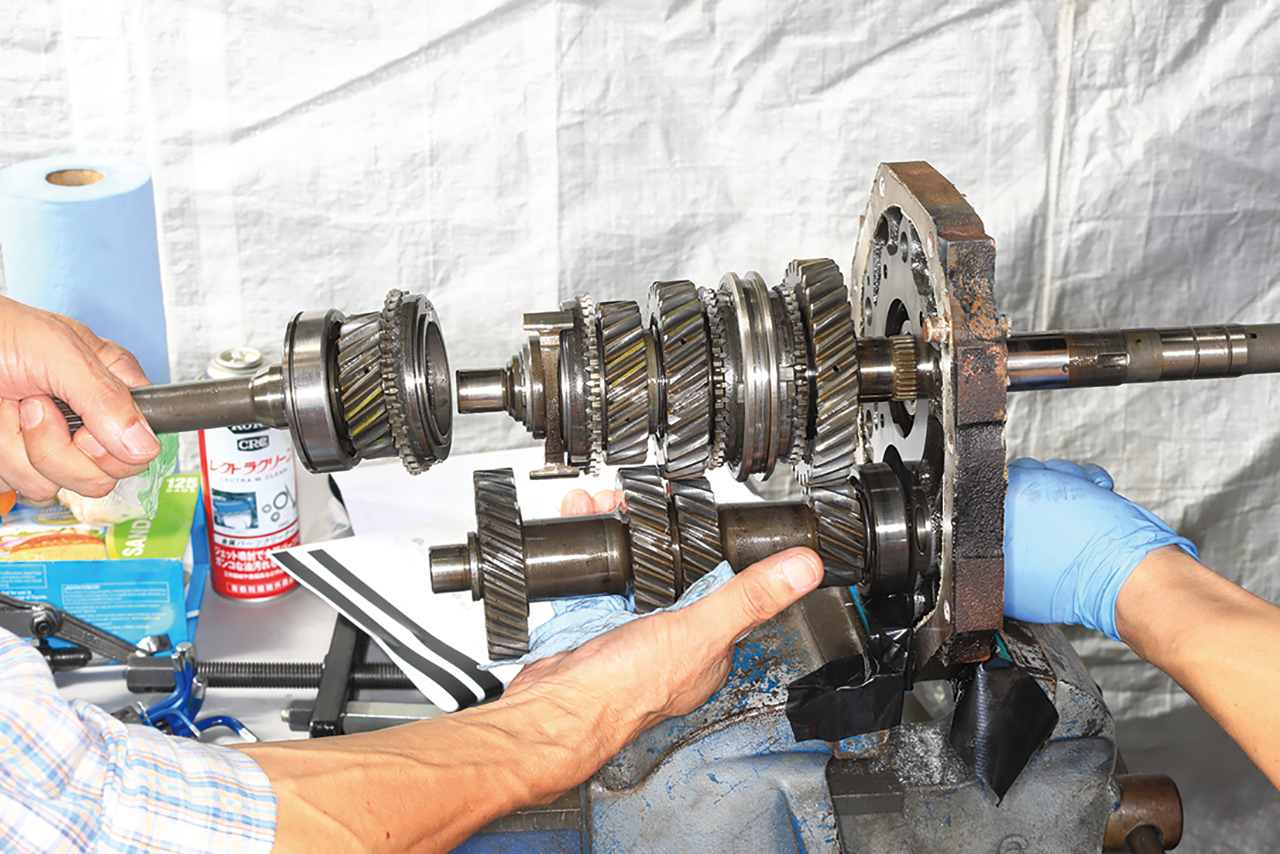

アダプタープレートからメインとカウンターの2つを抜き取る。5速&リバースから分解

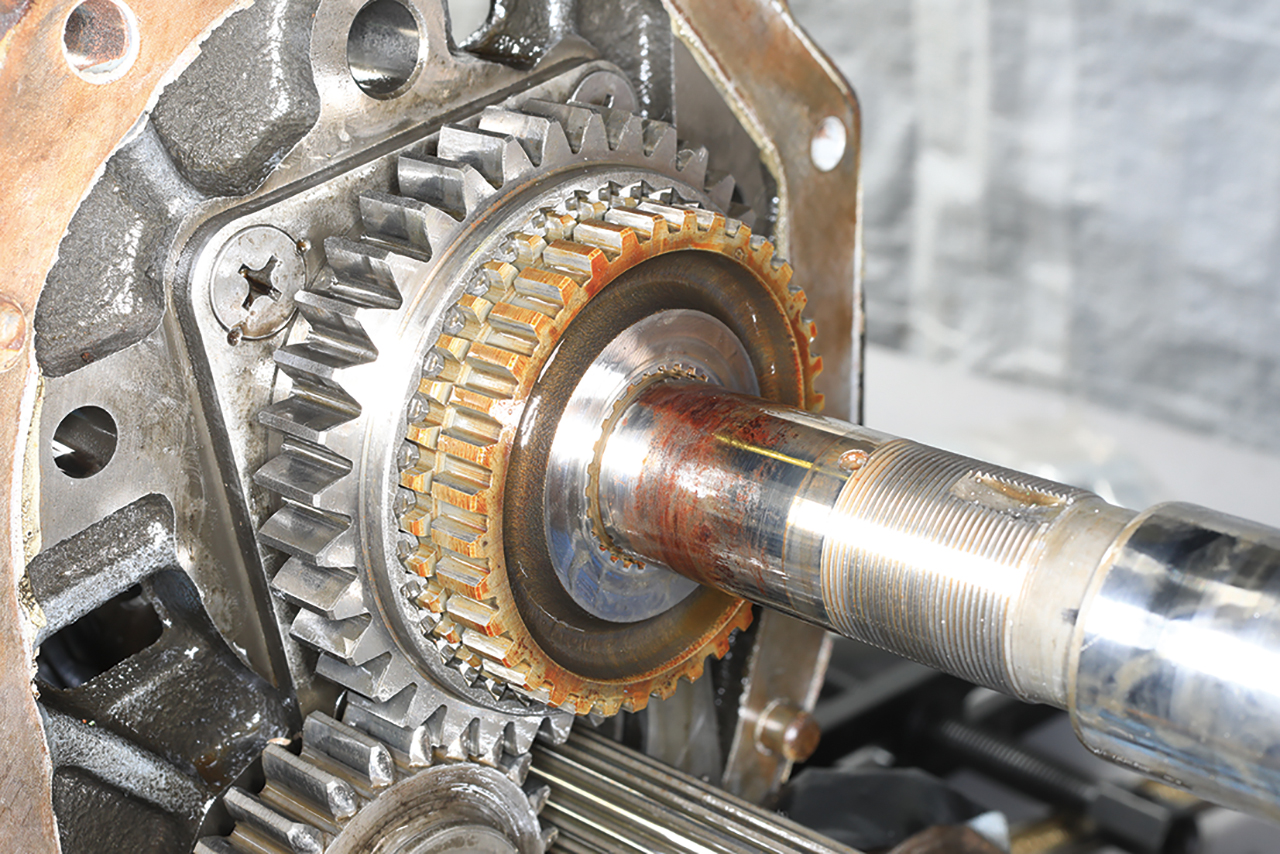

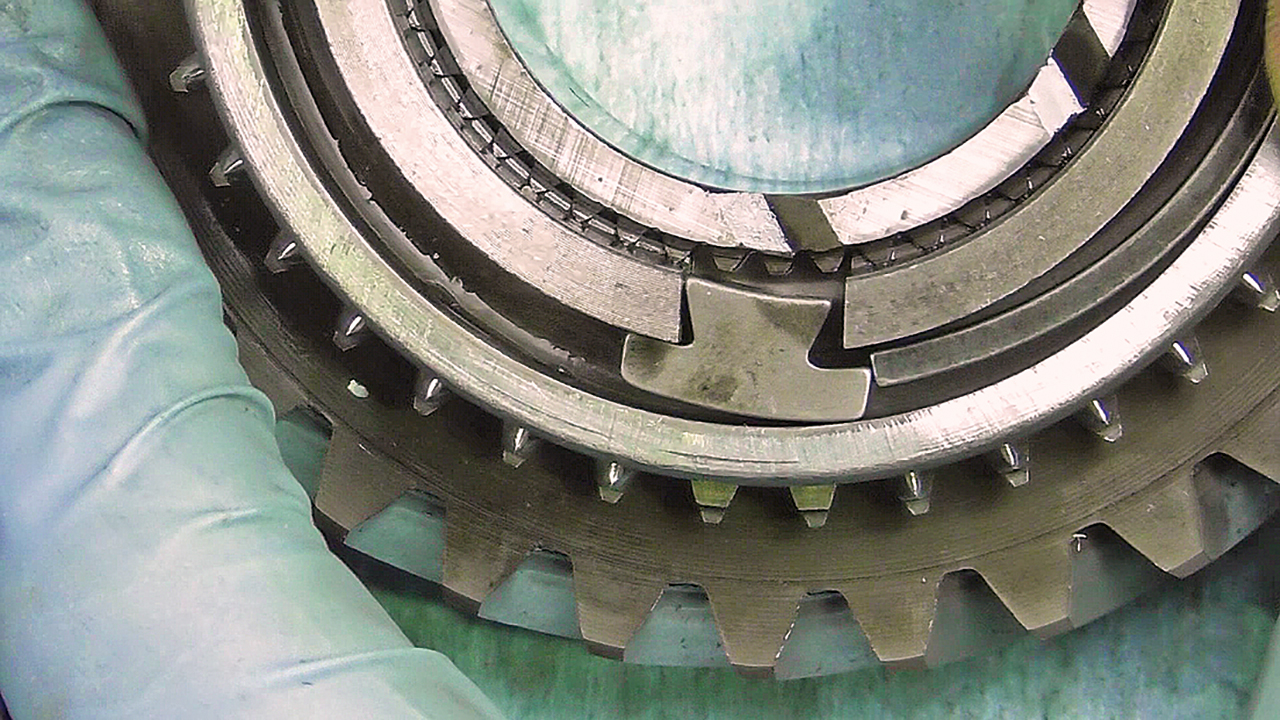

ポルシェ式シンクロの面白いところは、シンクロリングの外周が組み込まれた状態で直接見えること。前回、ケースから取り出した状態で、1速のシンクロリングがダメで他のギヤはまあまあなのは分かっていた。もちろん、見えたからといって簡単には交換できない。たとえば、4速や3速、あるいは5速なら部分的な分解で交換できるが、1速や2速は中央にあり、メインシャフトを抜かないと取り出せないので、全バラ作業になる。

分解工程は、アダプタープレート後方の5速とリバース部を外した後、アダプタープレートから各シャフトを外し、その後メインシャフトやメインドライブシャフトにある各シンクロリングを取り外していく手順。FRの縦置きミッションの分解でややこしいのが、メインドライブシャフトとカウンターシャフトを取り出すところで、各社で作りの違いが見られることがある。このミッションでは、カウンターシャフトのドライブギヤが分離でき、これを外すとメインドライブシャフトが簡単に脱着できるハズだった。ところが3本爪プーラーを掛けてもピクリともせず外せない。無理してギヤを割っては大変なので、メインとカウンターシャフトそのものを前側にずらし、すき間を作ってからメインドライブシャフトを取り出した。

メインシャフトには、各ギヤとニードルベアリング、シンクロ関連のカップリングスリーブなど多くのパーツが串刺しになっているが、その中間のスラストワッシャーにはメインシャフトと回り止めするためのボールが入っている。焼き鳥の串から一気に肉を抜くように横着すると、この部分を傷めてしまうので、当然のことながら一つずつ丁寧に外していく。

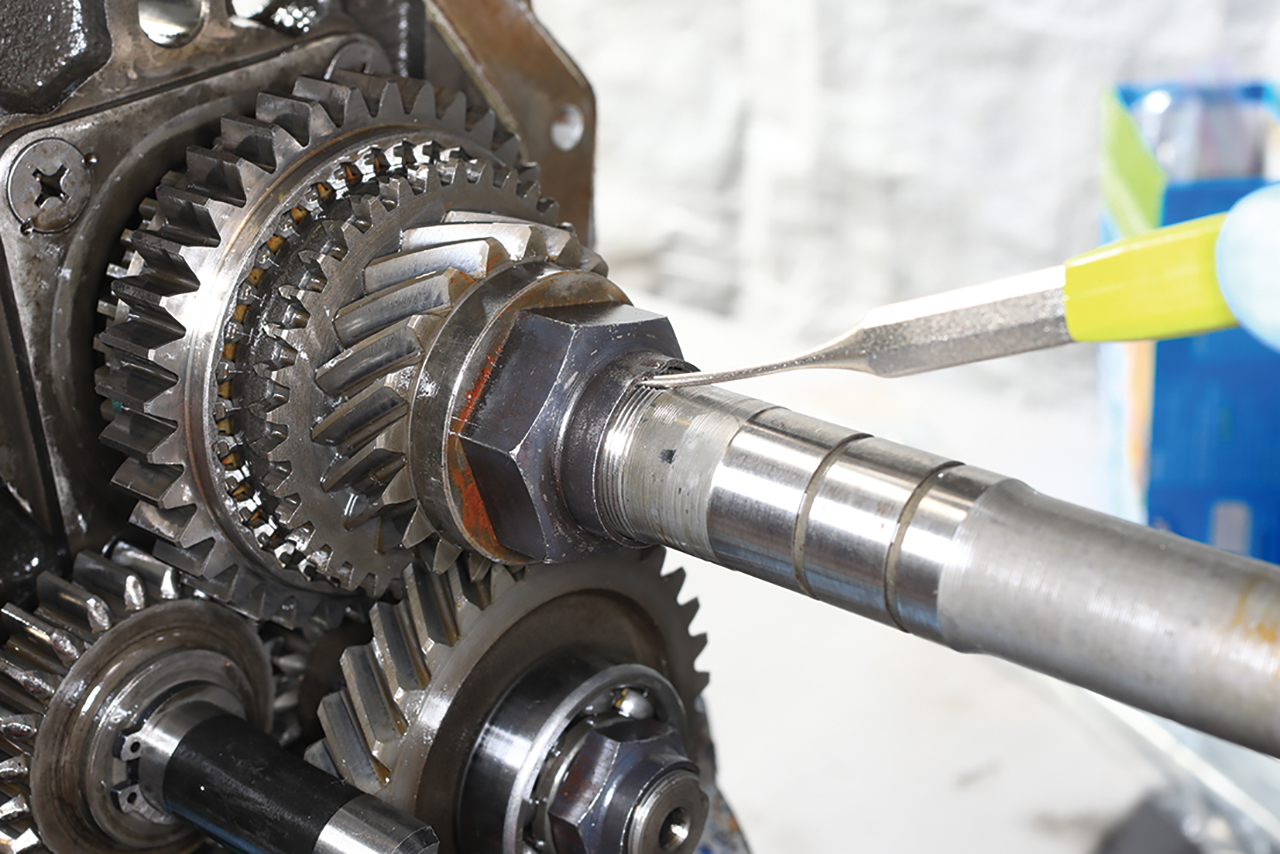

メイン&カウンターシャフトのロックナットを緩めて分解

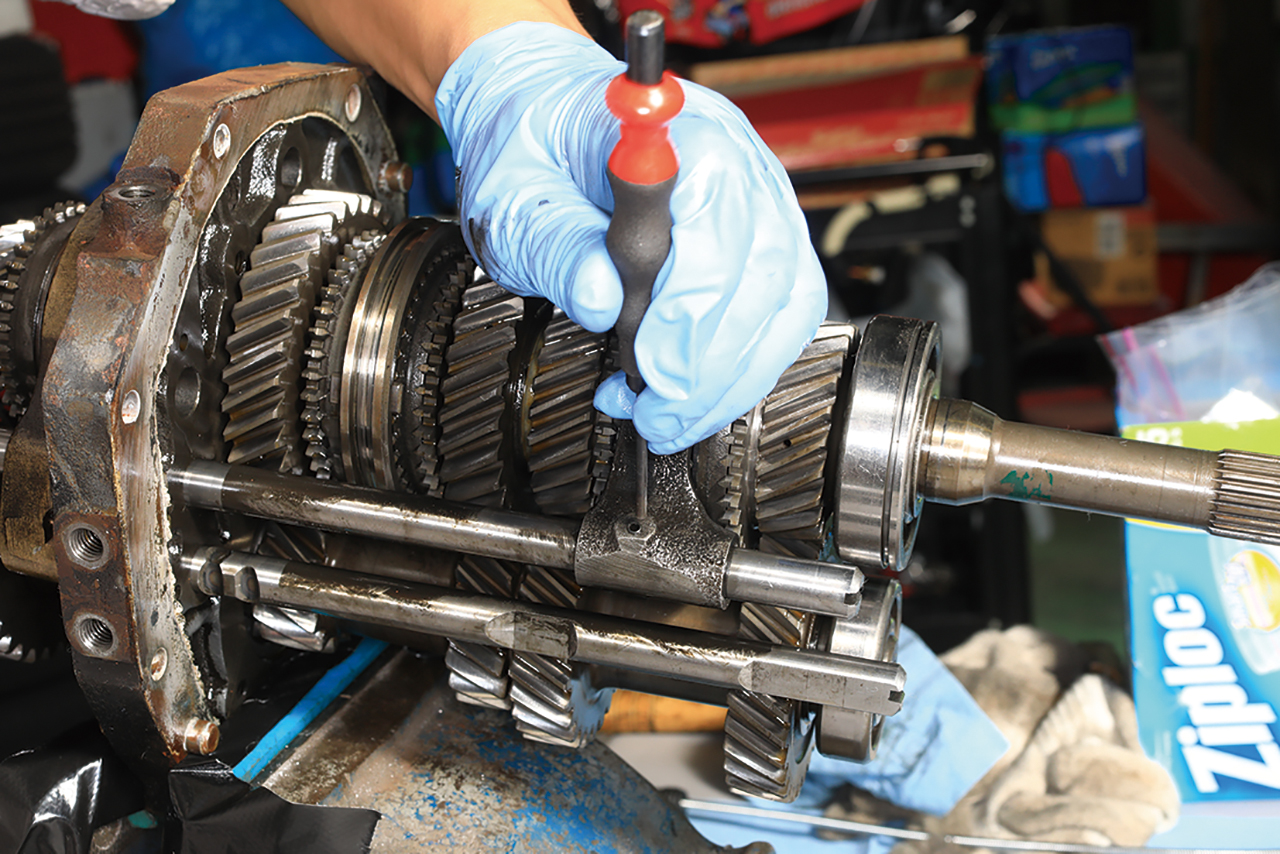

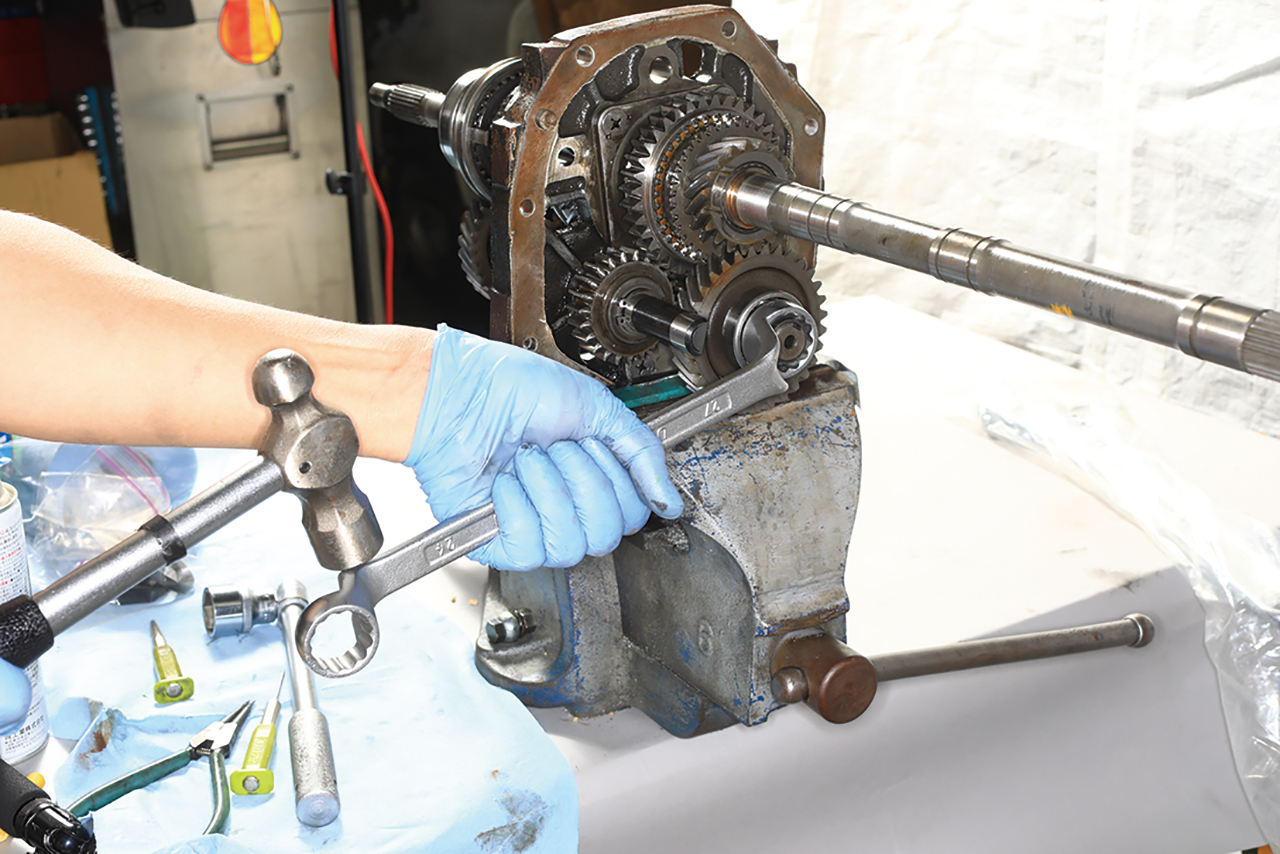

メインとカウンターの両シャフトにあるナットを緩めるため、シャフトの回り止めを行う。1-2、3-4のカップリングスリーブをそれぞれ動かして、二重噛み合いにする。

メインとカウンターの両シャフトにあるナットを緩めるため、シャフトの回り止めを行う。1-2、3-4のカップリングスリーブをそれぞれ動かして、二重噛み合いにする。 ナットのロック部を細いポンチで起こす。

ナットのロック部を細いポンチで起こす。 続いて太めのポンチで整える。

続いて太めのポンチで整える。 ナットはすでに緩んでいるので、指で外れたが、ワッシャーが振動で叩かれていたのか、赤茶色になっている。

ナットはすでに緩んでいるので、指で外れたが、ワッシャーが振動で叩かれていたのか、赤茶色になっている。 スラストワッシャーを外す。ここに回り止めのボールがある。

スラストワッシャーを外す。ここに回り止めのボールがある。 カウンター側も同様に回り止めを浮かしてから、ナットを緩める。

カウンター側も同様に回り止めを浮かしてから、ナットを緩める。 カウンターの5速ギヤをプーラーで抜き取る。

カウンターの5速ギヤをプーラーで抜き取る。 カウンターのリバースギヤを抜き取る。

カウンターのリバースギヤを抜き取る。 メインシャフトの5速ギヤ(オーバードライブギヤ)やギヤブッシングを抜くと、シャフトとの間に赤錆が出ていた。ここはオイルが回ってこないようだ。

メインシャフトの5速ギヤ(オーバードライブギヤ)やギヤブッシングを抜くと、シャフトとの間に赤錆が出ていた。ここはオイルが回ってこないようだ。 ベアリングリテーナーを固定するプラスビスはテーパー座で固いので、ナメないようにインパクトドライバーで外す。

ベアリングリテーナーを固定するプラスビスはテーパー座で固いので、ナメないようにインパクトドライバーで外す。 アダプタープレートからリテーナーを外す。これはベアリングとリバースのアイドラシャフトを固定している。

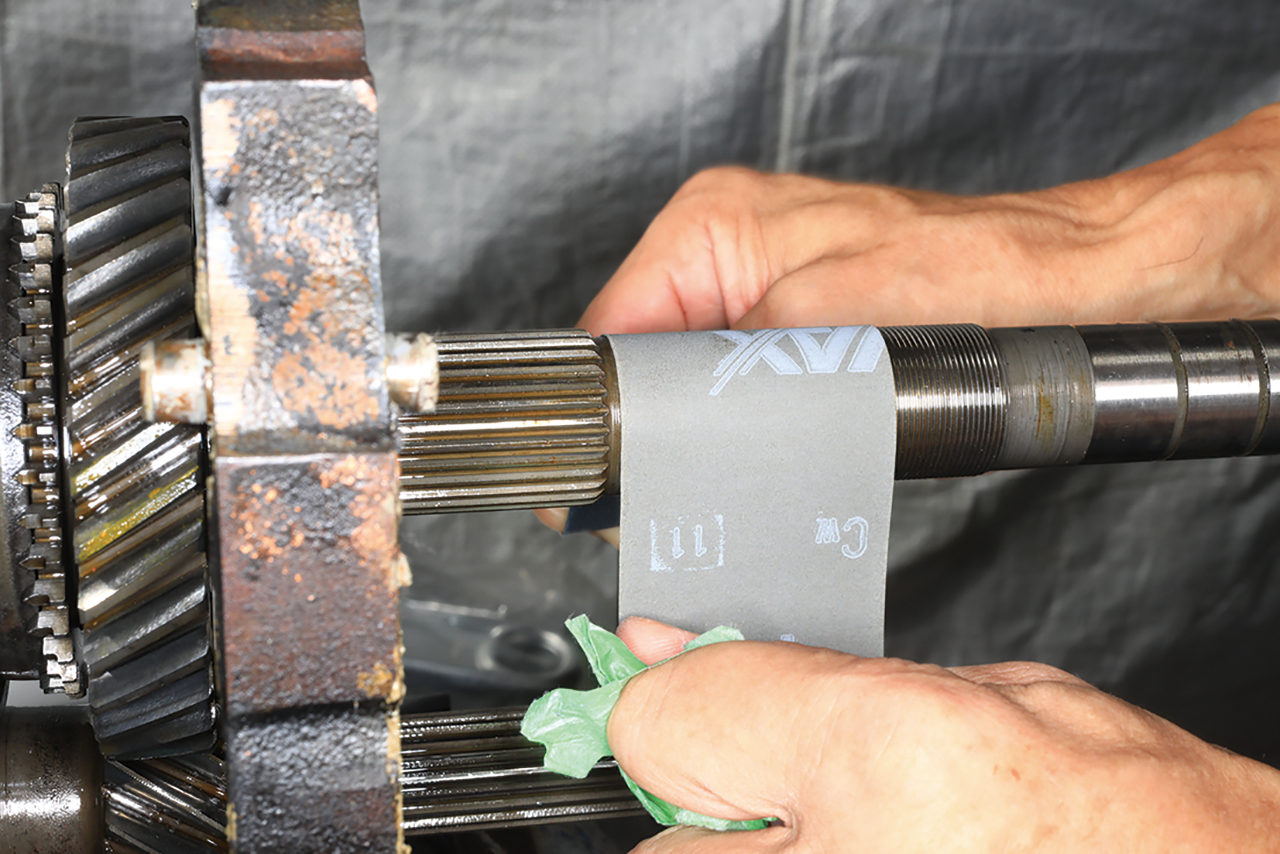

アダプタープレートからリテーナーを外す。これはベアリングとリバースのアイドラシャフトを固定している。 メインシャフトを外す前に錆びた部分をペーパーでキレイにしておく。

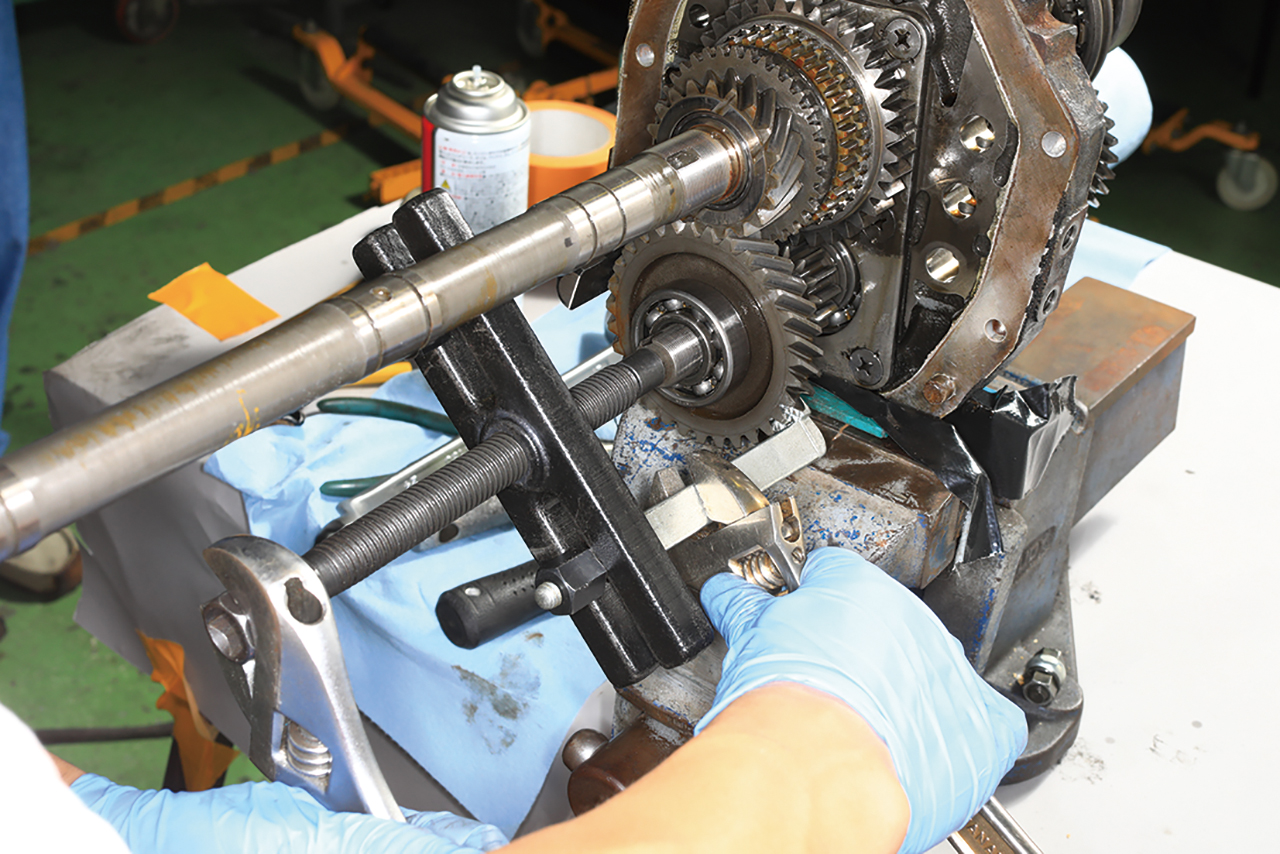

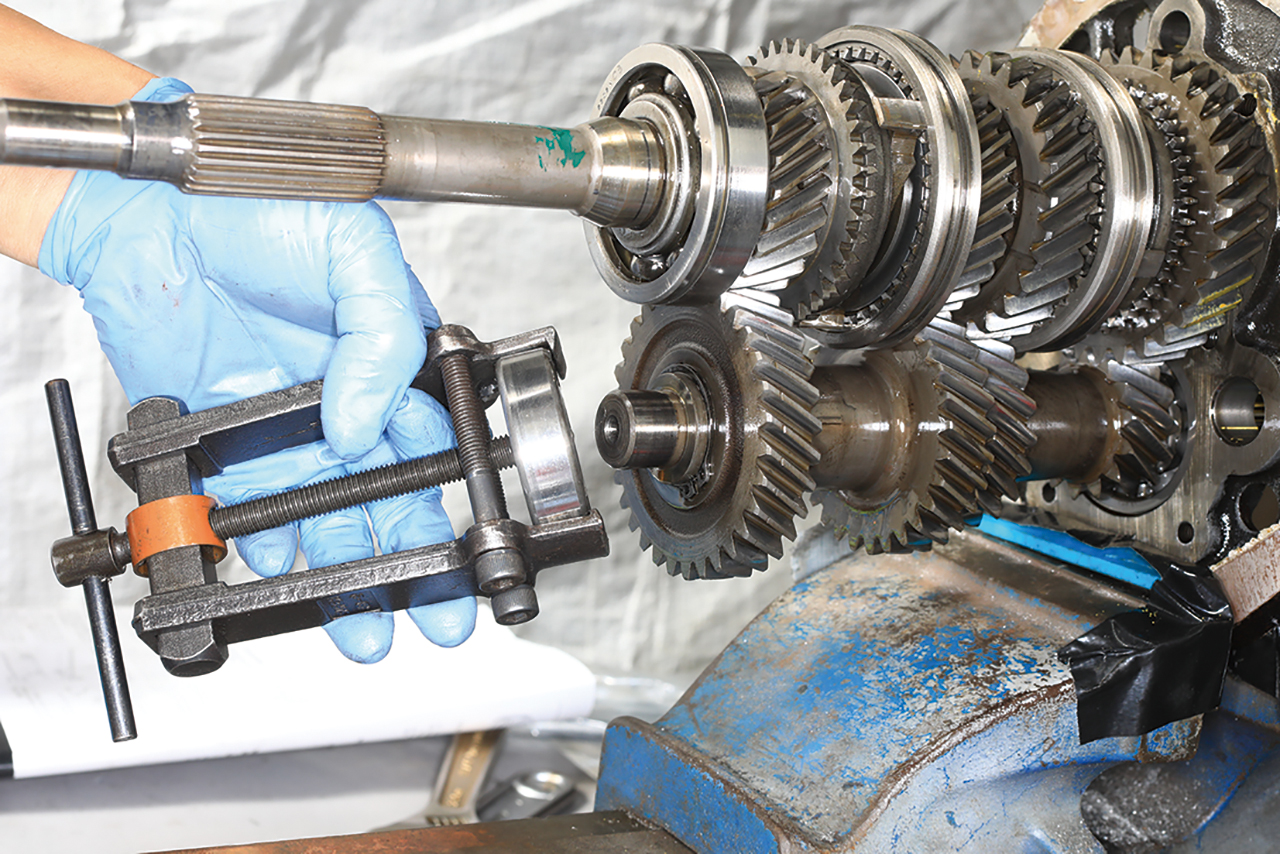

メインシャフトを外す前に錆びた部分をペーパーでキレイにしておく。 カウンターシャフト前側のベアリングをプーラーで外す。ギヤは外せなかった。

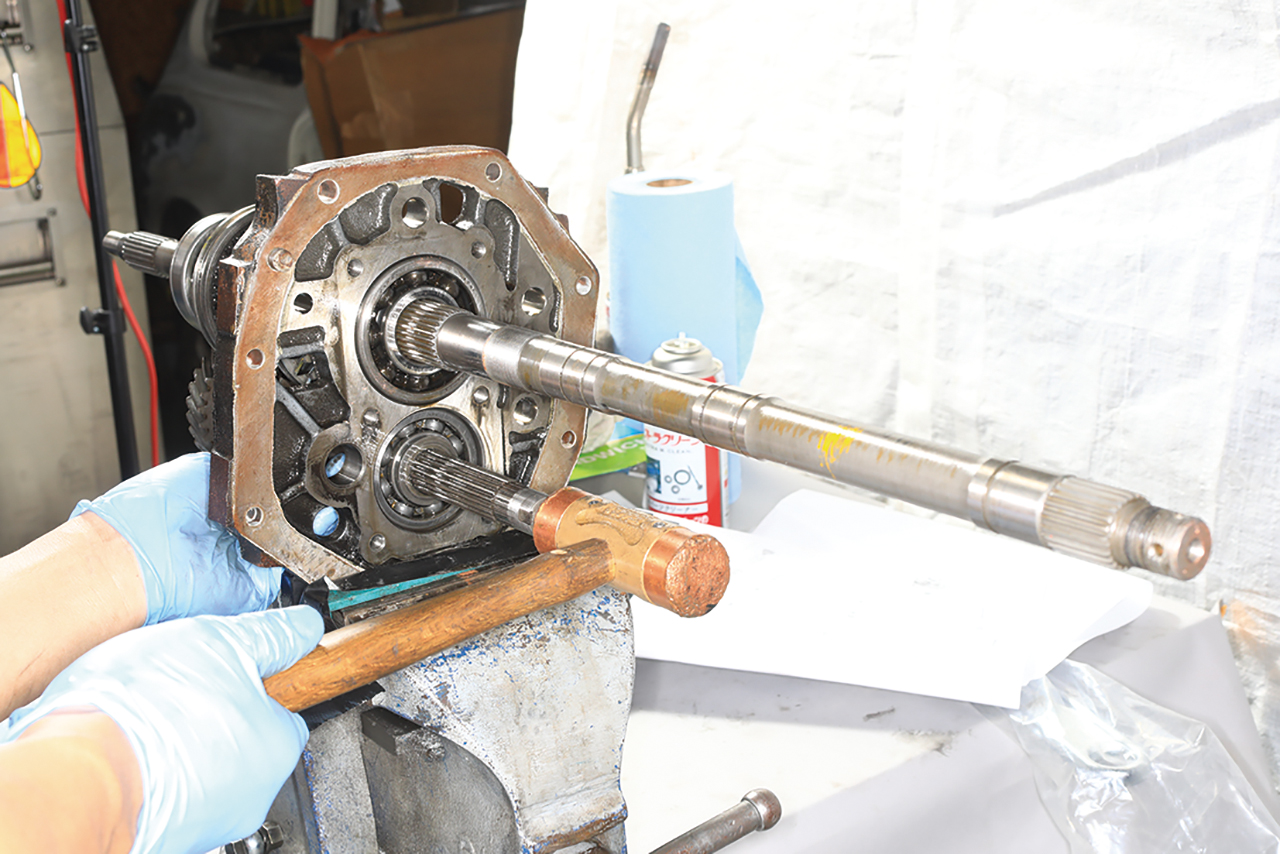

カウンターシャフト前側のベアリングをプーラーで外す。ギヤは外せなかった。 メインシャフトやカウンターシャフトはボールベアリングを介して、アダプタープレートに取り付けられているが、シャフトをベアリングから抜けば前側に抜き出せる。銅ハンマーでコンコン叩き出す。

メインシャフトやカウンターシャフトはボールベアリングを介して、アダプタープレートに取り付けられているが、シャフトをベアリングから抜けば前側に抜き出せる。銅ハンマーでコンコン叩き出す。 カウンターシャフトとメインシャフトの間にすき間を作り、メインドライブシャフトを取り外す。

カウンターシャフトとメインシャフトの間にすき間を作り、メインドライブシャフトを取り外す。 カウンターシャフト、メインシャフトの順で取り外す。

カウンターシャフト、メインシャフトの順で取り外す。 ロー側スラストワッシャー部にも回り止めのボールがある。

ロー側スラストワッシャー部にも回り止めのボールがある。 ギヤを抜く。

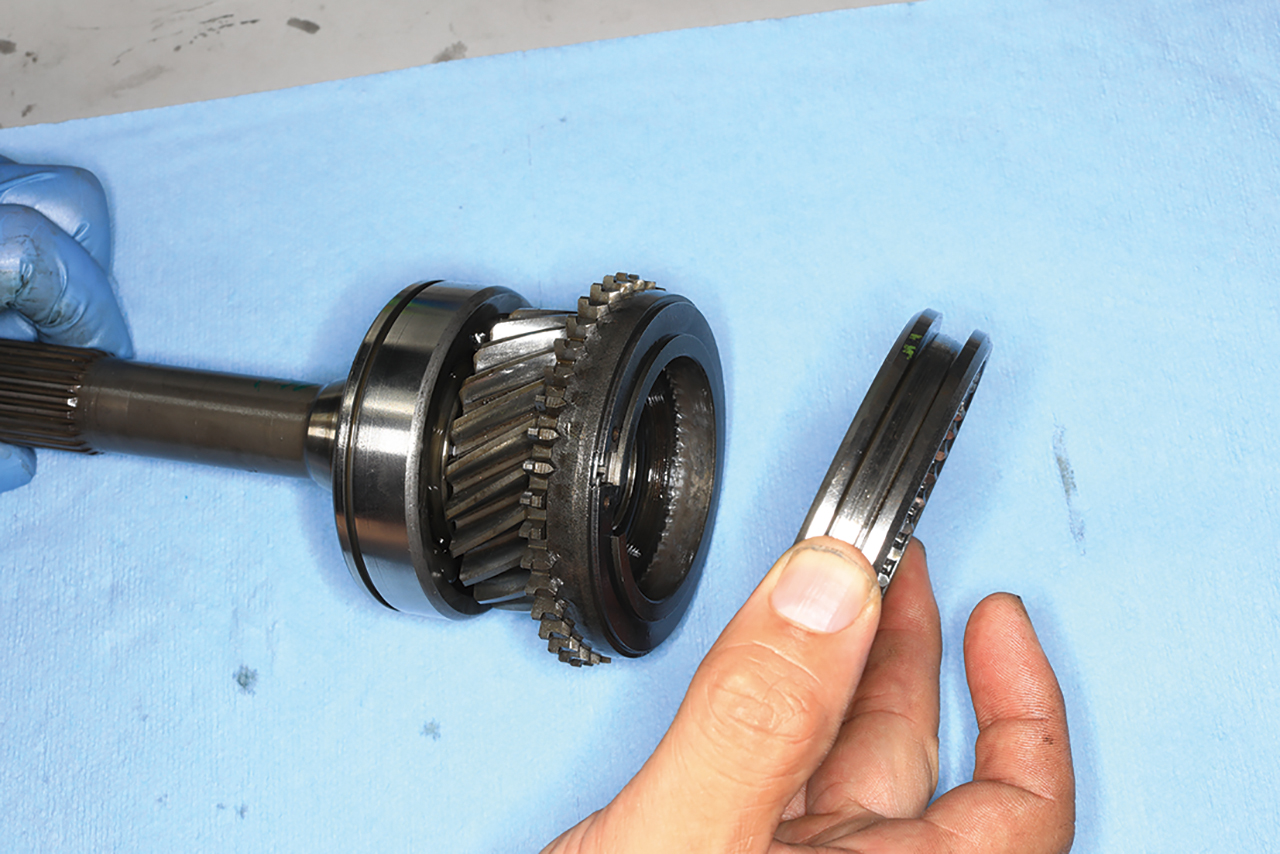

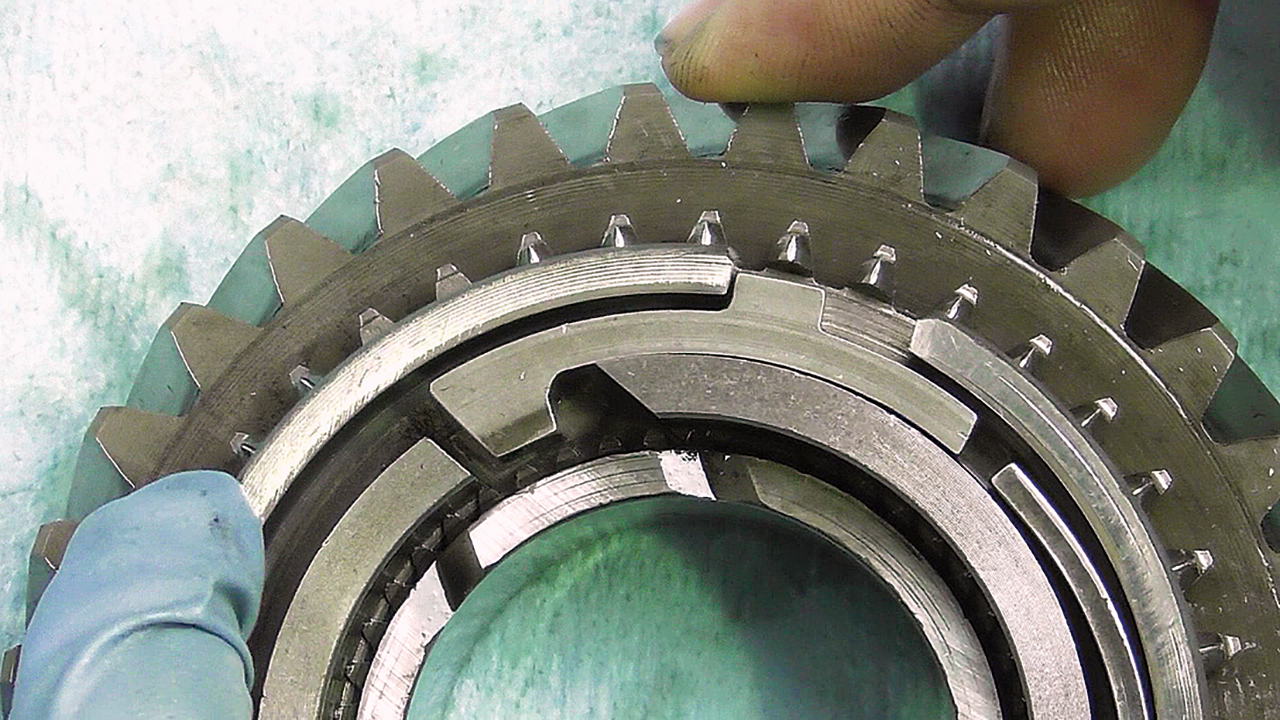

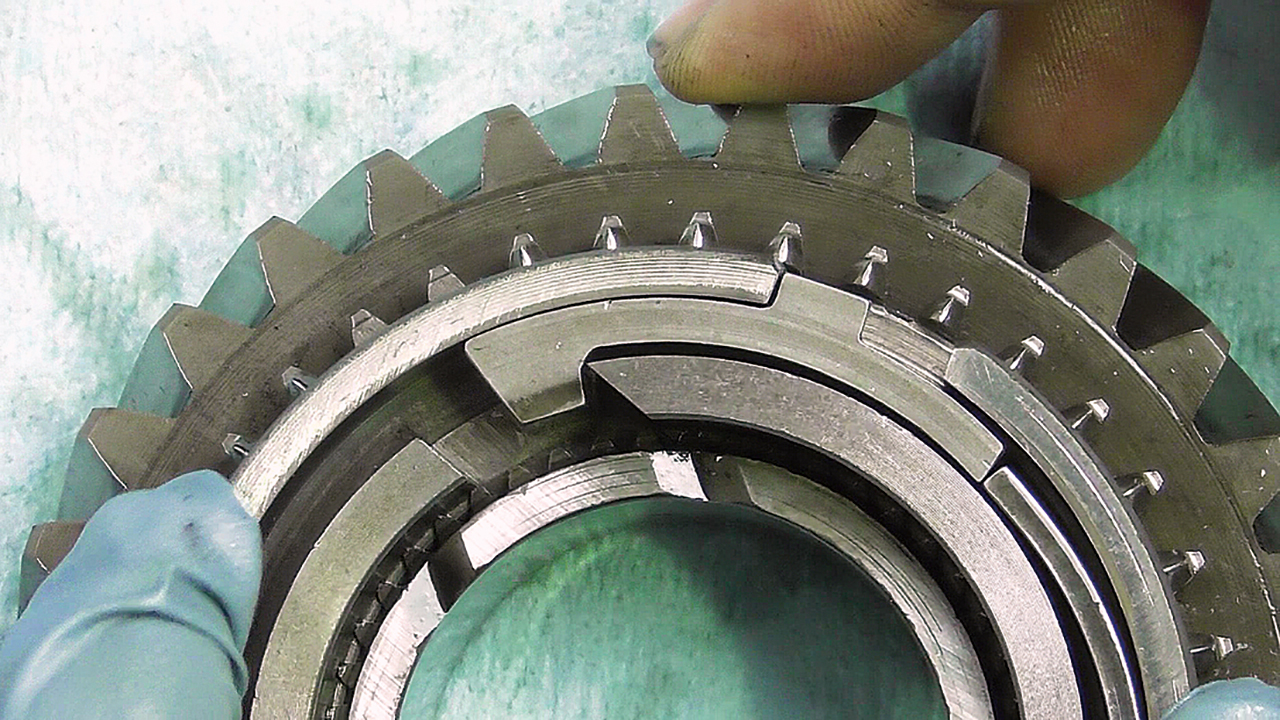

ギヤを抜く。各ギヤに固定されているサーボシンクロ部を分解。ギヤのロー側ほどシンクロの摩耗が多い

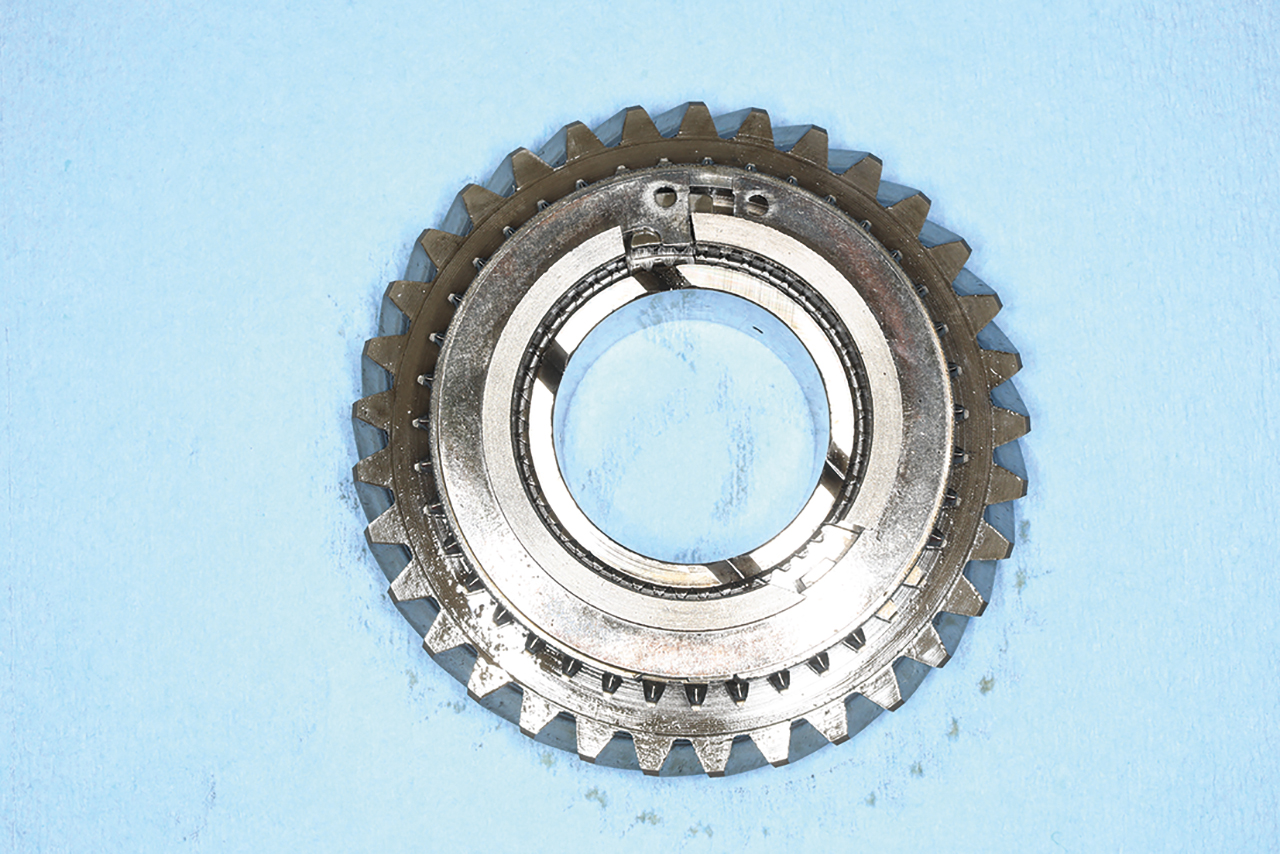

前進段の各ギヤにシンクロ部品がサークリップで保持されている。

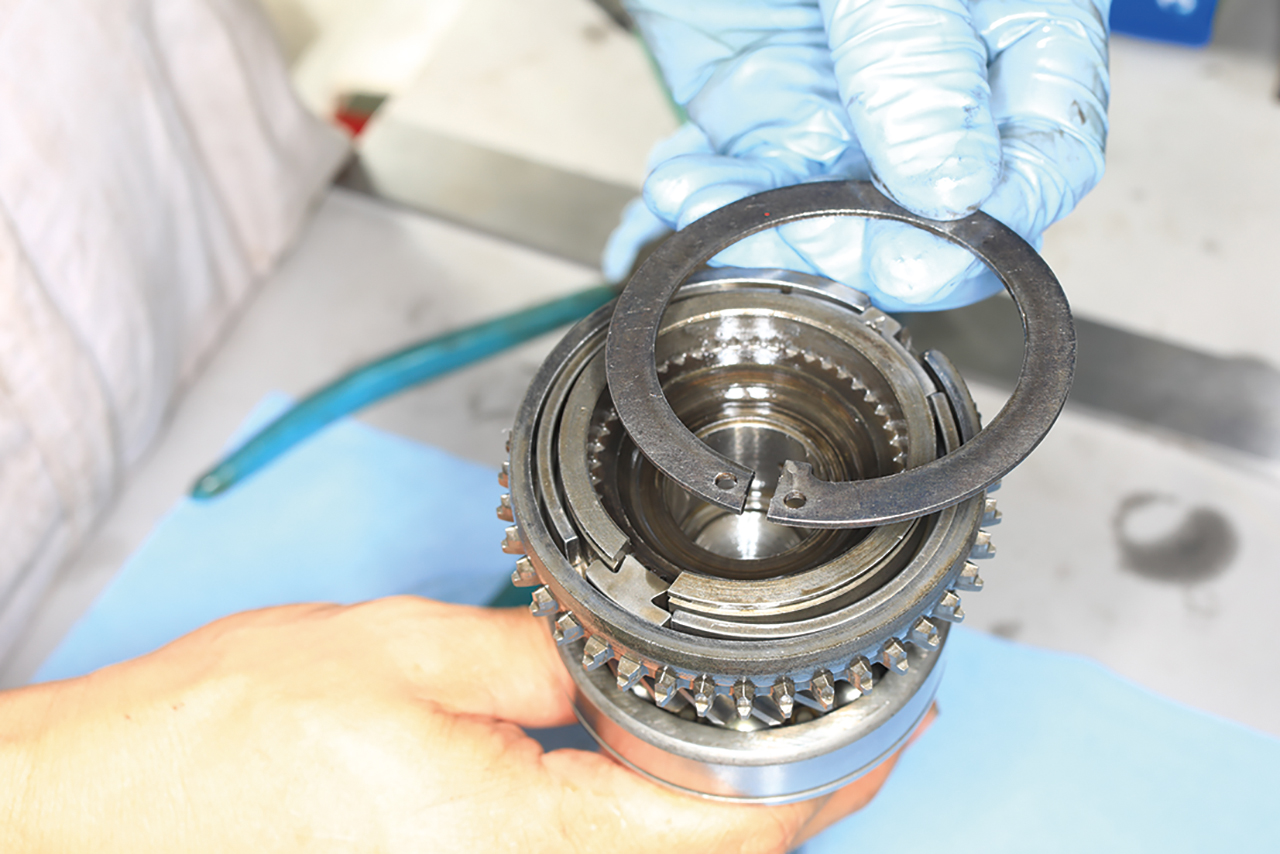

前進段の各ギヤにシンクロ部品がサークリップで保持されている。 サークリップを外すが、ものすごく固い。強力なプライヤーが必要。

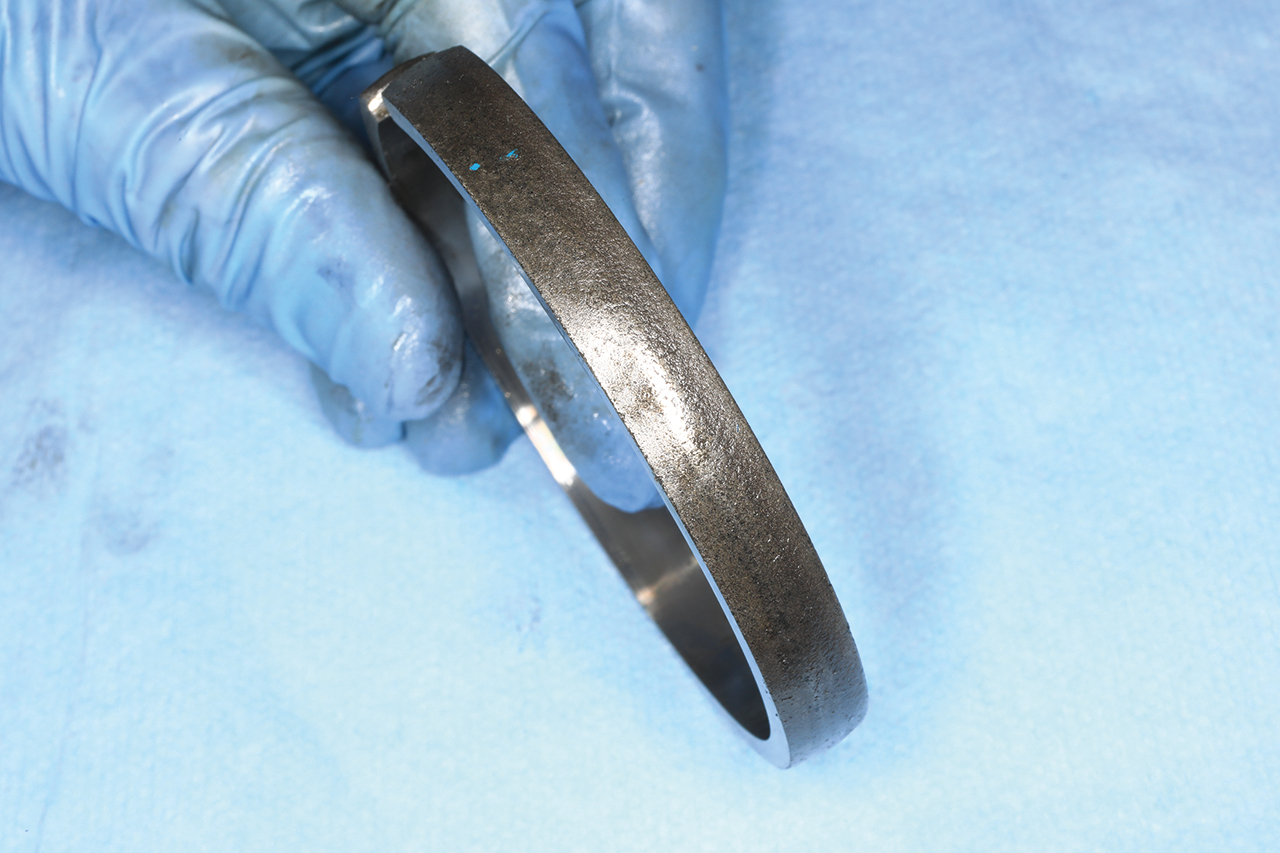

サークリップを外すが、ものすごく固い。強力なプライヤーが必要。 スナップリングはギヤ側の溝に入って、各部品を押さえるため幅がある。

スナップリングはギヤ側の溝に入って、各部品を押さえるため幅がある。 ロー側のシンクロリング取り外し。

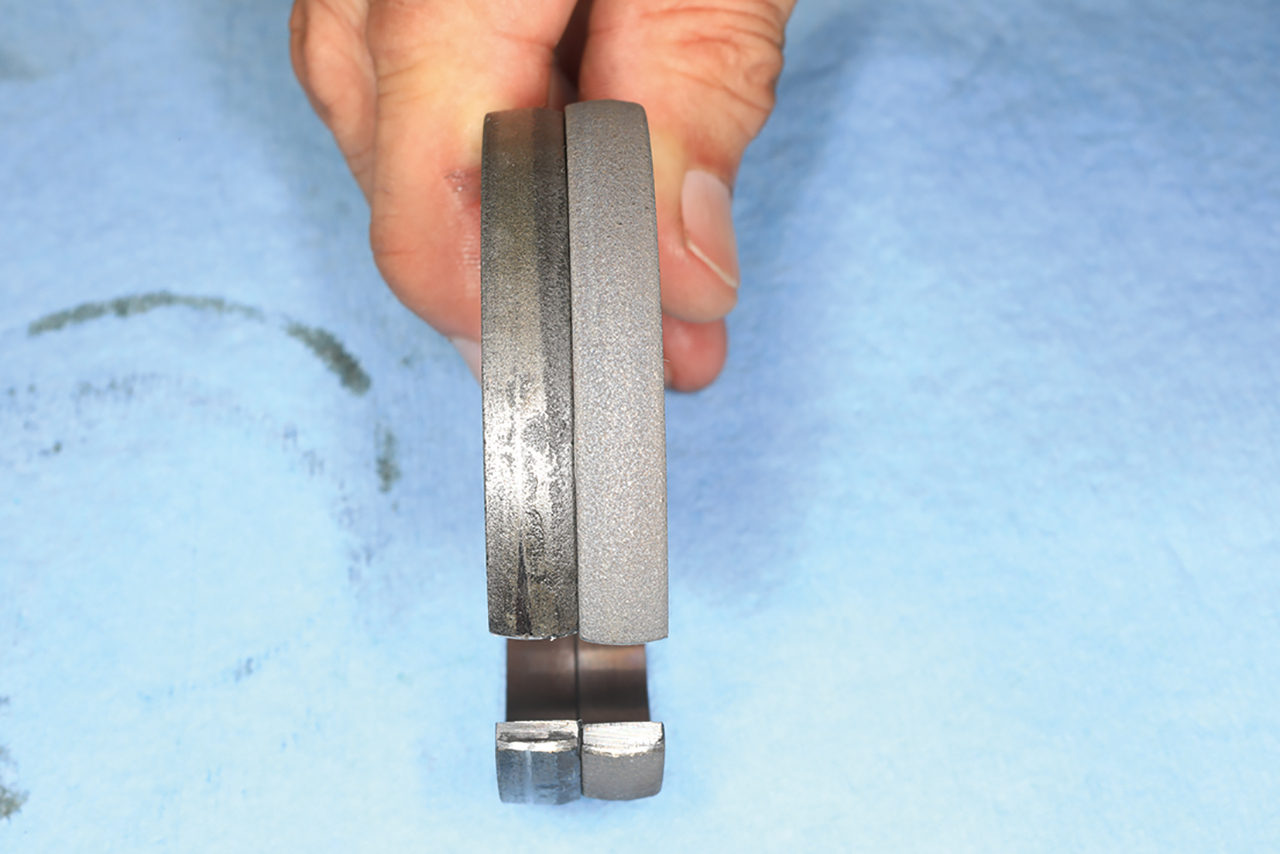

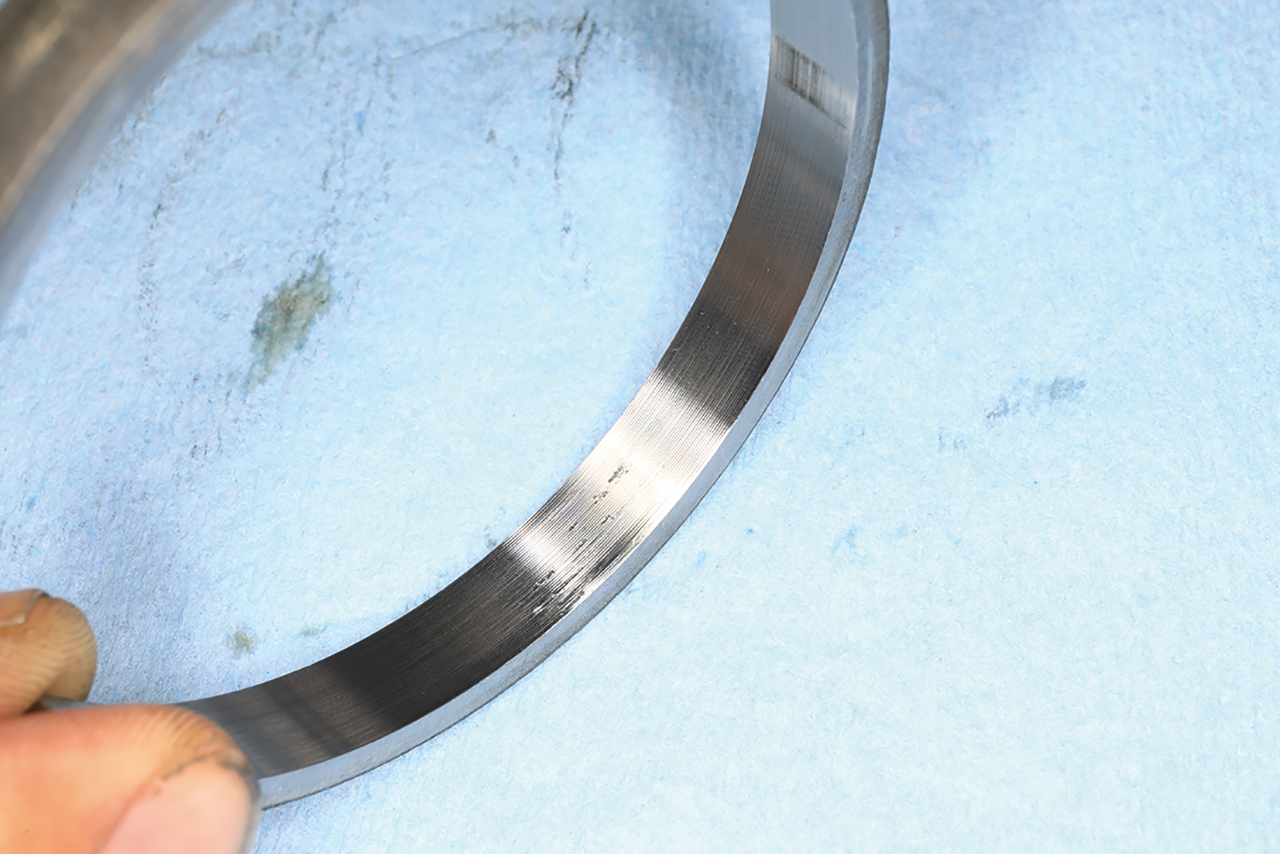

ロー側のシンクロリング取り外し。 左が外したもので、右が新品。

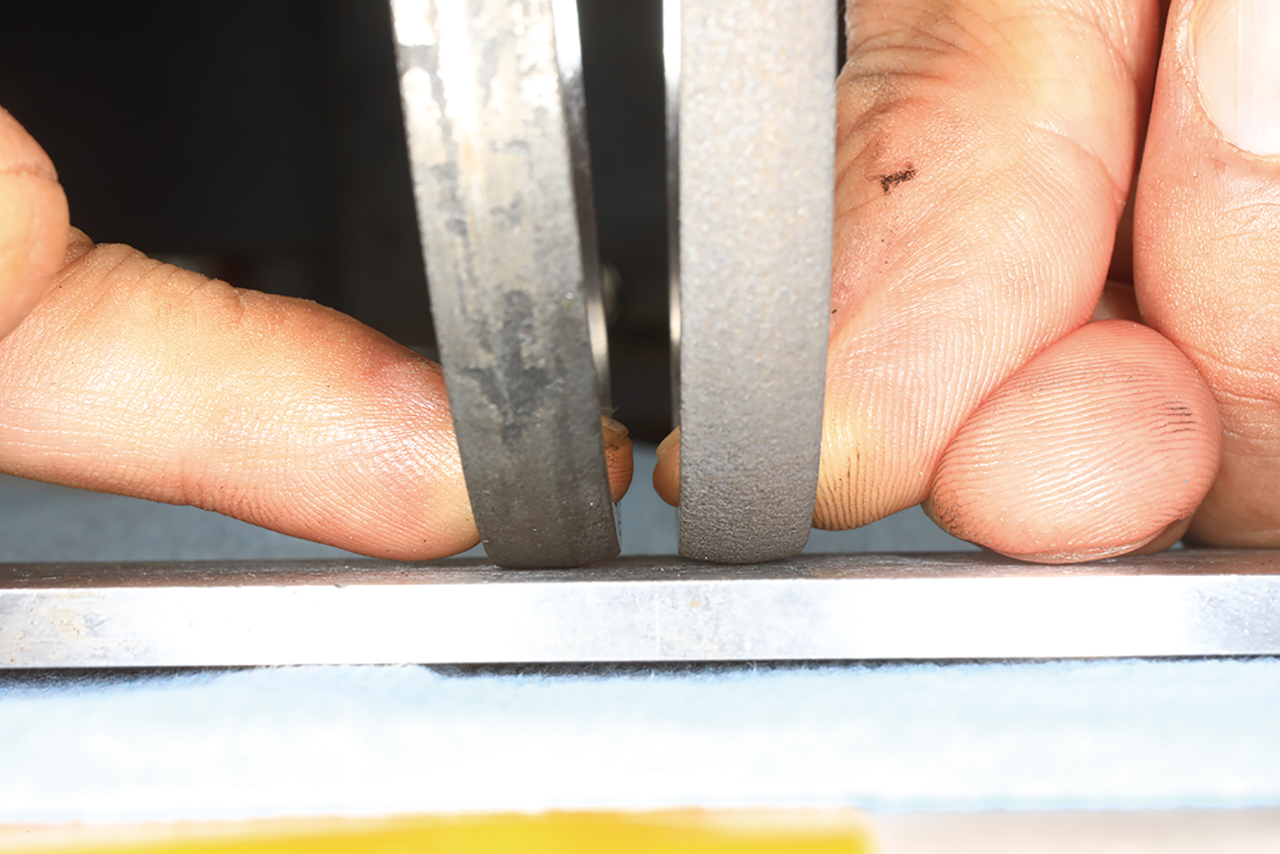

左が外したもので、右が新品。 鉄板に押し付けてみると、使用したシンクロリングは角度が付く。ちょうど偏摩耗したタイヤみたいな状態(ただし、シンクロリングはもともとカマボコ形状)。

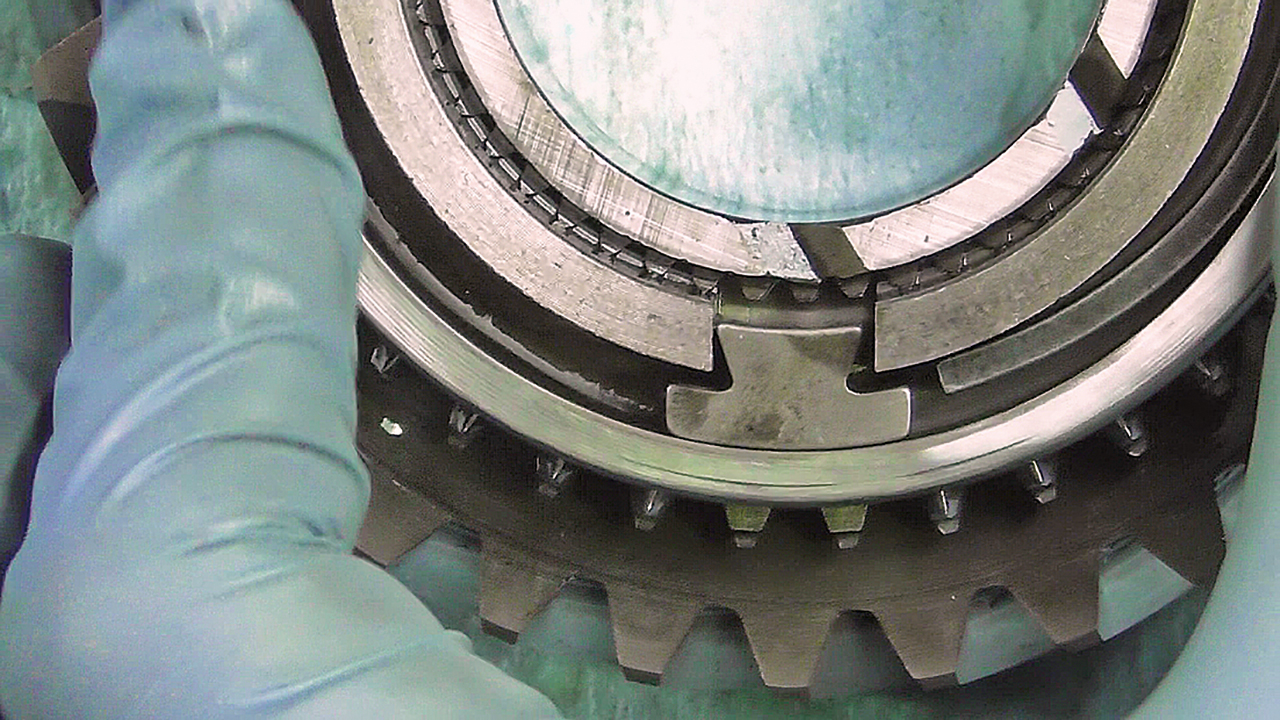

鉄板に押し付けてみると、使用したシンクロリングは角度が付く。ちょうど偏摩耗したタイヤみたいな状態(ただし、シンクロリングはもともとカマボコ形状)。 3速ギヤは分解してみると、ブレーキバンドの内側に異物があった。

3速ギヤは分解してみると、ブレーキバンドの内側に異物があった。 形が部品の欠片なのでよく見ると、ギヤ側のアンカーブロック側のスナップリング溝の角のようだ。

形が部品の欠片なのでよく見ると、ギヤ側のアンカーブロック側のスナップリング溝の角のようだ。 ブレーキバンドにこすった跡。

ブレーキバンドにこすった跡。 シンクロリングにもキズがある。いつからなっていたのか?

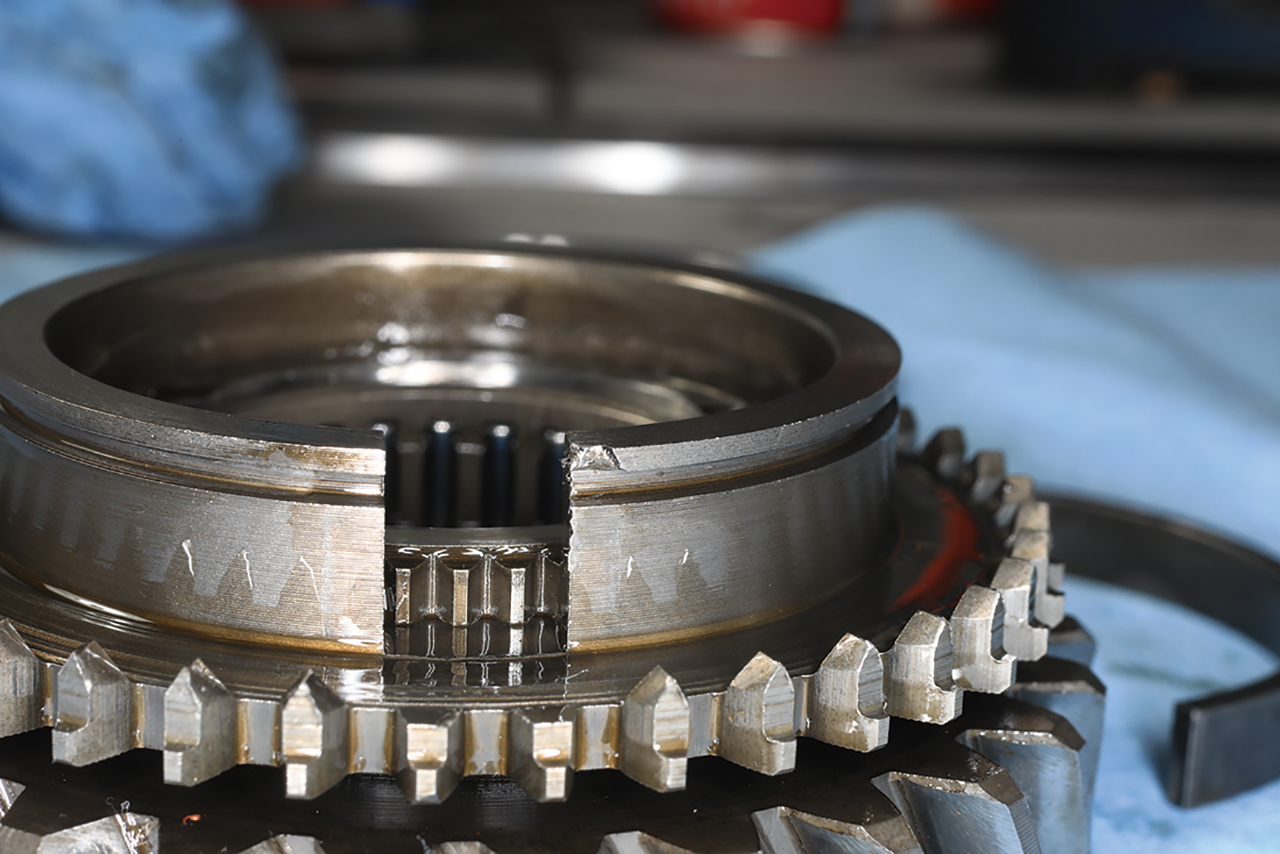

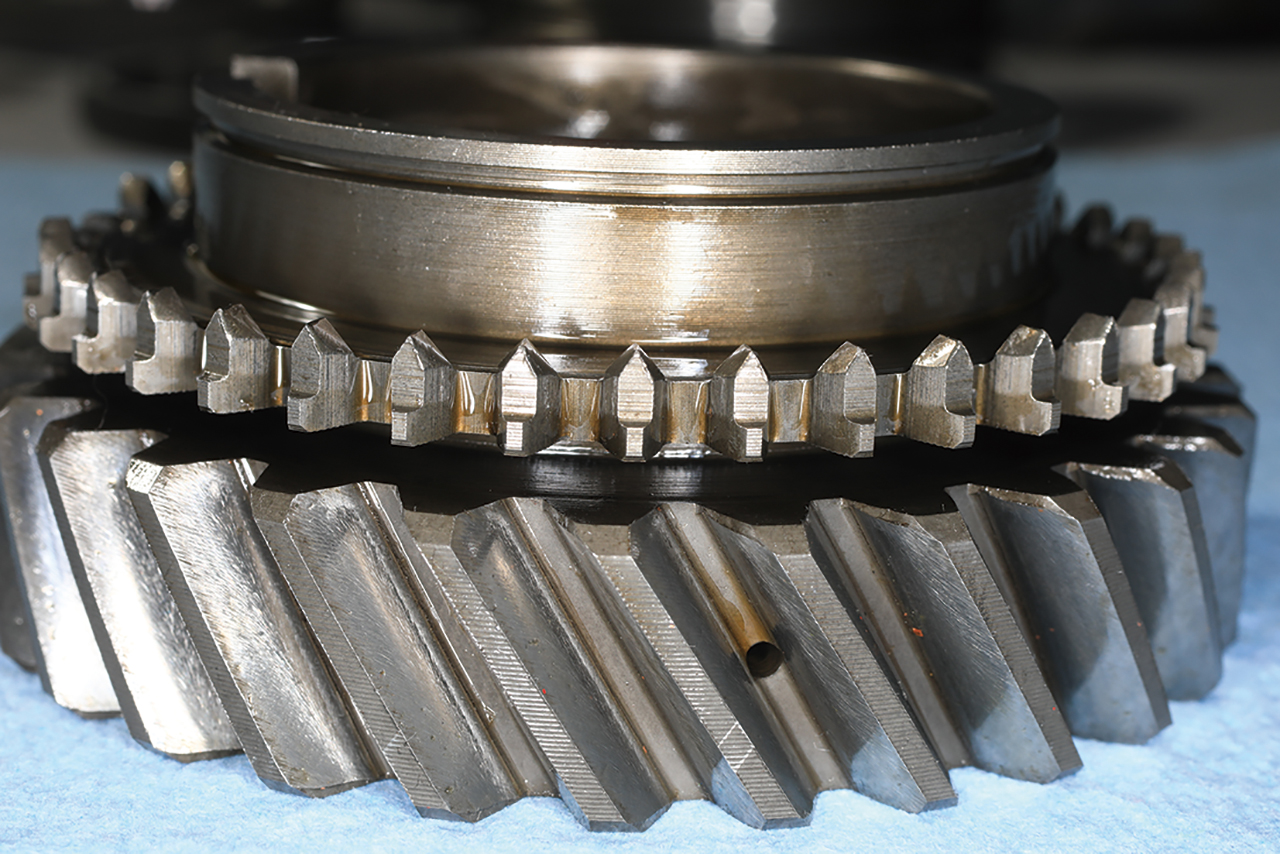

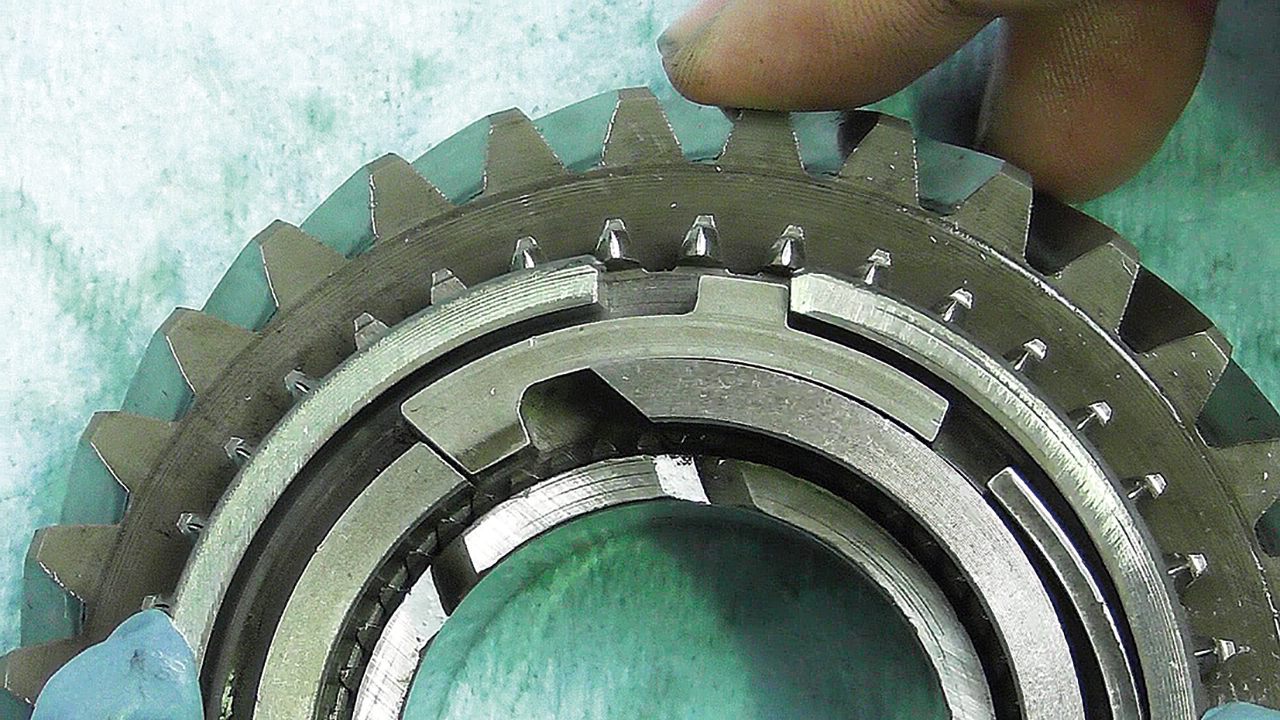

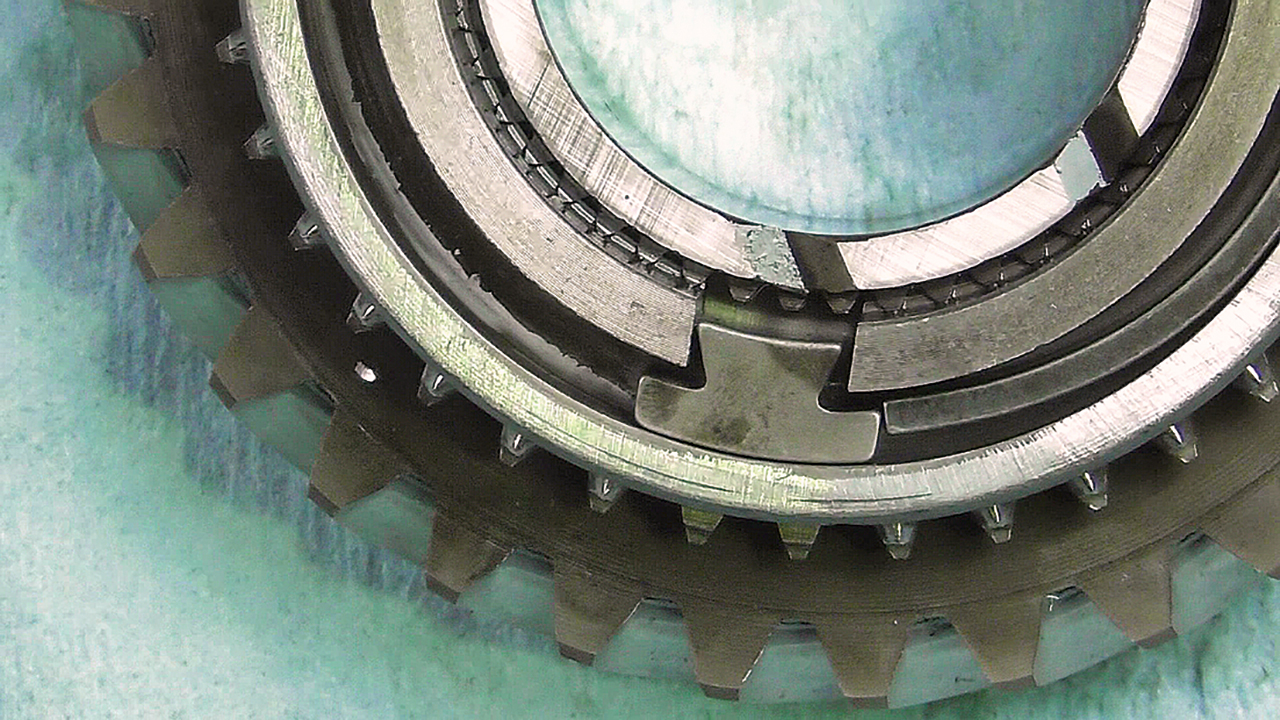

シンクロリングにもキズがある。いつからなっていたのか? シフト操作が完了した時に噛み合うのが、クラッチギヤと呼ばれる部分で、ドッグトゥースという尖った歯で構成される。丸まってはおらず十分使える。

シフト操作が完了した時に噛み合うのが、クラッチギヤと呼ばれる部分で、ドッグトゥースという尖った歯で構成される。丸まってはおらず十分使える。 カップリングスリーブ側もOK。

カップリングスリーブ側もOK。 カップリングスリーブ内周は中間部が窪んでいて、シンクロリングが収まる形状になっている。理想をいえば、偏摩耗したシンクロリングはすべて新品にしてピタッとフィットさせたい。

カップリングスリーブ内周は中間部が窪んでいて、シンクロリングが収まる形状になっている。理想をいえば、偏摩耗したシンクロリングはすべて新品にしてピタッとフィットさせたい。 ギヤの内径部に仕上げのクロスハッチ的な研磨跡があり、摩耗はごくわずかだと思われる。

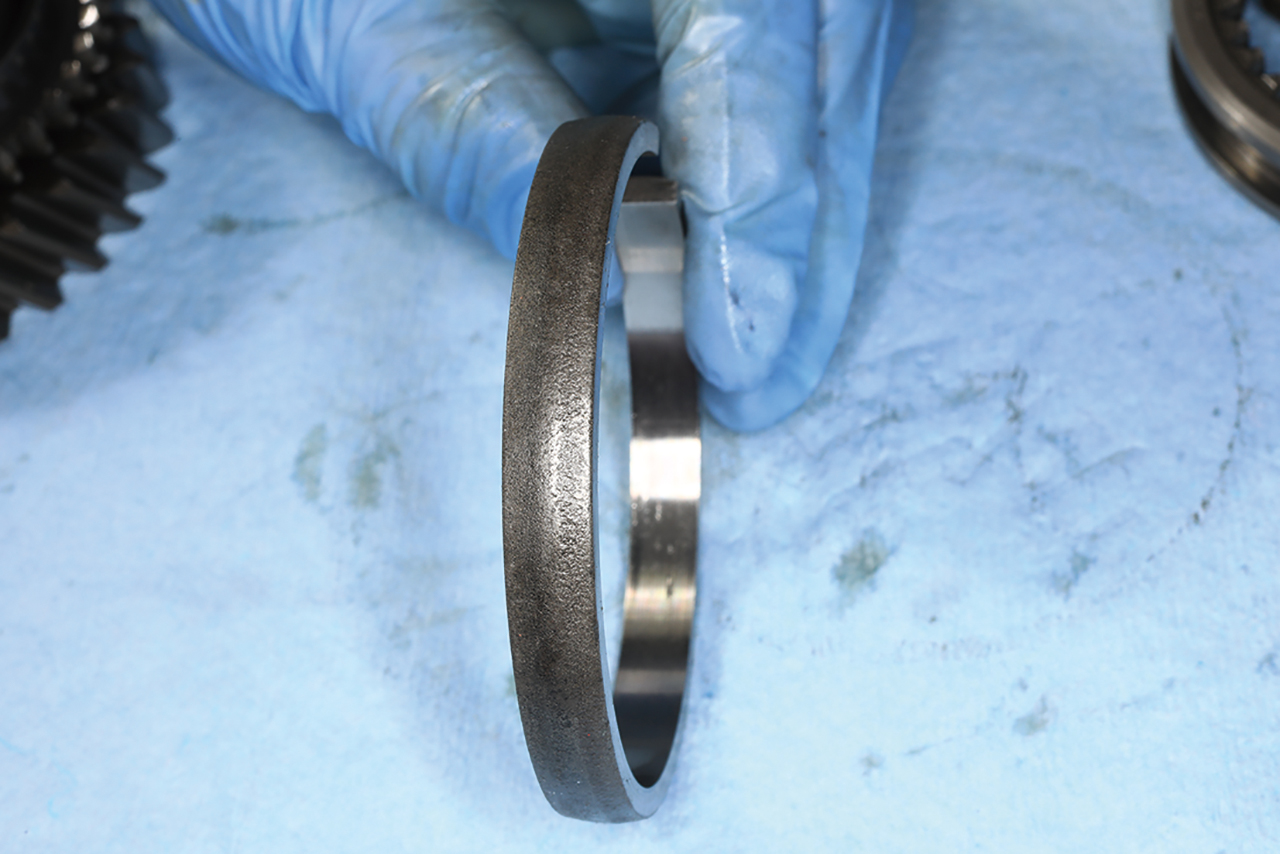

ギヤの内径部に仕上げのクロスハッチ的な研磨跡があり、摩耗はごくわずかだと思われる。 他のシンクロリングも偏摩耗しているが、表面の梨地が残っていてまだ使える。

他のシンクロリングも偏摩耗しているが、表面の梨地が残っていてまだ使える。 このように減ってはいるが、逆側にして、他のギヤに組むことでローテーションさせることが可能。

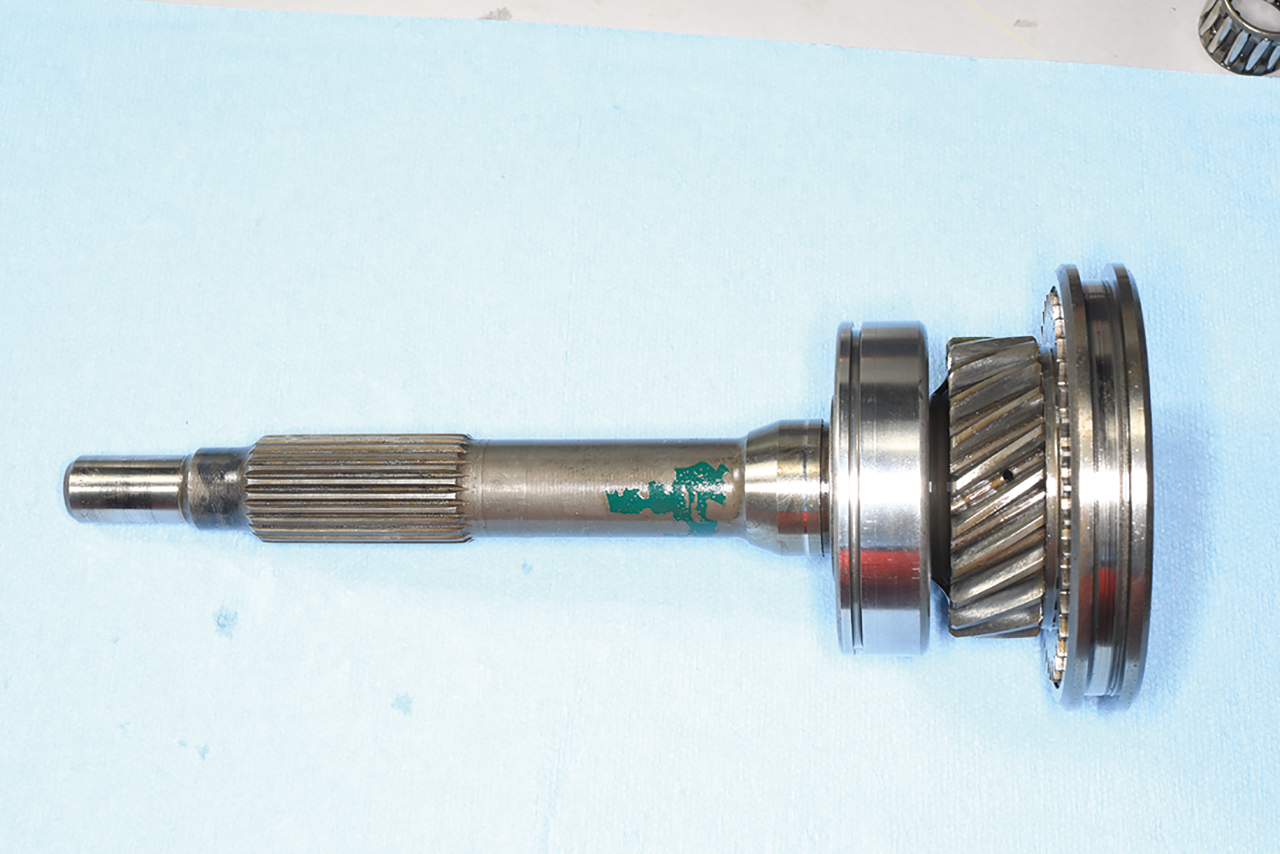

このように減ってはいるが、逆側にして、他のギヤに組むことでローテーションさせることが可能。 メインドライブシャフト。ギヤの谷部には、内部のニードルベアリングに給油するための穴がある。

メインドライブシャフト。ギヤの谷部には、内部のニードルベアリングに給油するための穴がある。 カップリングスリーブの前後方向を識別できるように印を付けてから、外す。

カップリングスリーブの前後方向を識別できるように印を付けてから、外す。 サークリップを外す。

サークリップを外す。 何回かプライヤーが弾かれるが、外れた。

何回かプライヤーが弾かれるが、外れた。 シンクロの構成部品は2速や3速と同じ。

シンクロの構成部品は2速や3速と同じ。 高いギヤになるほど、負担が少ないので偏摩耗は目立たない。これは組み付け時に2速へ付け替える。

高いギヤになるほど、負担が少ないので偏摩耗は目立たない。これは組み付け時に2速へ付け替える。 エンジンのピストンリングみたいに、片面にTやZ等の刻印がある。裏表は関係ないようだが、何の識別なのだろう?

エンジンのピストンリングみたいに、片面にTやZ等の刻印がある。裏表は関係ないようだが、何の識別なのだろう?C型のシンクロナイザーリングを拡張して強力な同期作用を生む。ポルシェ式 スプリットリング サーボシンクロ研究

ポルシェ式シンクロの特徴が自己倍力機能(サーボ)だ。メインシャフトに固定される側にはシンクロハブとカップリングスリーブがあり、ギヤ側はニードルベアリングを介してメインシャフトに装着され、ギヤを使ってない時はメインシャフトとは繋がっていない。

ギヤ側には、ピストンリングのような切り欠きを持つシンクロリングがあり、切り欠き部にスラストブロックがはめ込まれ、反対側にアンカーブロックがある。スラストブロックとアンカーブロックはギヤ側にある切り欠きとも組み合わせてある。そして、シンクロリングの内側にブレーキバンドが入っている。その構造はドラムブレーキに似た感じだ。

シフトした時にカップリングスリーブがシンクロリングと接触してシンクロリングがそれ自体の切り欠き分回される。その時に、スラストブロック、ブレーキバンドの順で押していく。ブレーキバンドはアンカーブロックを支点として、外に広がってシンクロリングを内側から押す。これが自己倍力作用であり、ギヤとカップリングスリーブの回転の同期を強くしている。この作用があるうちは、シンクロリングの外径がカップリングスリーブの内径より大きく保たれるので、乗り越えることができないが、双方の回転が同期するとサーボ力はなくなり、シンクロリングの弾力だけとなる。こうなると、カップリングスリーブがシンクロリングに被り、ドッグトゥースが噛み合う。

ローギヤでの動き。回転差がある状態で、シンクロリングがカップリングスリーブと接触すると、シンクロリングが回り出す。

ローギヤでの動き。回転差がある状態で、シンクロリングがカップリングスリーブと接触すると、シンクロリングが回り出す。 スライドブロックが押されギヤの溝内で動く。

スライドブロックが押されギヤの溝内で動く。 ブレーキバンドを押し、スライドブロック自体もシンクロリングを拡張する。

ブレーキバンドを押し、スライドブロック自体もシンクロリングを拡張する。 アンカーブロック側。通常時は遠心力でシンクロリングに軽く接する状態と思われる。

アンカーブロック側。通常時は遠心力でシンクロリングに軽く接する状態と思われる。 ブレーキバンドが押されると、ここが支えとなってブレーキバンドが外に広げられる。

ブレーキバンドが押されると、ここが支えとなってブレーキバンドが外に広げられる。 アンカーブロックがギヤ側溝に入る部分の傾斜でアンカーブロックが傾いて拡張する。

アンカーブロックがギヤ側溝に入る部分の傾斜でアンカーブロックが傾いて拡張する。

提供元:オートメカニック