故障・修理

更新日:2017.12.21 / 掲載日:2017.12.21

走れR-2 「ハンダ鈑金を学ぶ」の巻

「ハンダ鈑金を学ぶ」の巻

昭和44年8月、ロングセラーだったスバル360の後継車種として誕生。基本構造を継承しながら、広い室内とモダンな外装を得た。走りの良さからハードミニの愛称を持つ。

溶接機が扱えないならハンダで直せばいいじゃない

鈑金修理の知識も経験もないのにボディに手を出してしまったため、無残な姿でガレージの片隅に佇むR-2。気がつけばうっすらとホコリが積もり、以前より薄汚れてしまっている。早く仕上げて走らせてあげたいなぁ、とは思うものの、下手くそな溶接ではどんどん穴を広げてしまいそうでなかなか手が出せない。どうすればいいのだろうかと、錆びた穴を見つめながら考えていると、ある人物を思い出した。以前、210サニーを取材したときに、オーナーが錆で空いた穴をハンダで補修したと話していた事。そこで連絡を取り、教えてもらうことにした。

210サニーのオーナーは中野さん。家族で自動車の電気関係の修理工場を営んでいる。中野さんがハンダ鈑金を始めたきっかけも210サニー。以前から欲しかった210サニークーペを手に入れたものの、ボディパネルは錆が多く、穴も開いている状態。当時はちゃんとした溶接機も持っていなかったので、近所の鈑金屋さんに相談すると、それならハンダで直せばいいじゃない。とアドバイスをもらったとのこと。今ではパテが進化しているのでハンダで鈑金する技は失われてしまったようだが、うまく使いこなせば小さな穴埋めだけでなく、パネルの切り継ぎ補修だってできてしまうのだ。ハンダ鈑金は錆が再発生しやすいと言われることもあるが、使い方を間違えなければ、錆が出やすいということもないという。今回は基本からしっかり教えてもらって、R-2の修理に役立てたい。

ハンダでパネルの穴を埋める?!

ハンダ鈑金に使用するハンダごては、電子工作用のもの(30W前後)より大きな熱が出る100W(左)と300W(右)の大きなもの。

ハンダ鈑金に使用するハンダごては、電子工作用のもの(30W前後)より大きな熱が出る100W(左)と300W(右)の大きなもの。 鈑金に使っているハンダ線は専用のものではなく、一般的な電気用のもの。太さはちょっと太めの2mmでヤニ入りのもの。

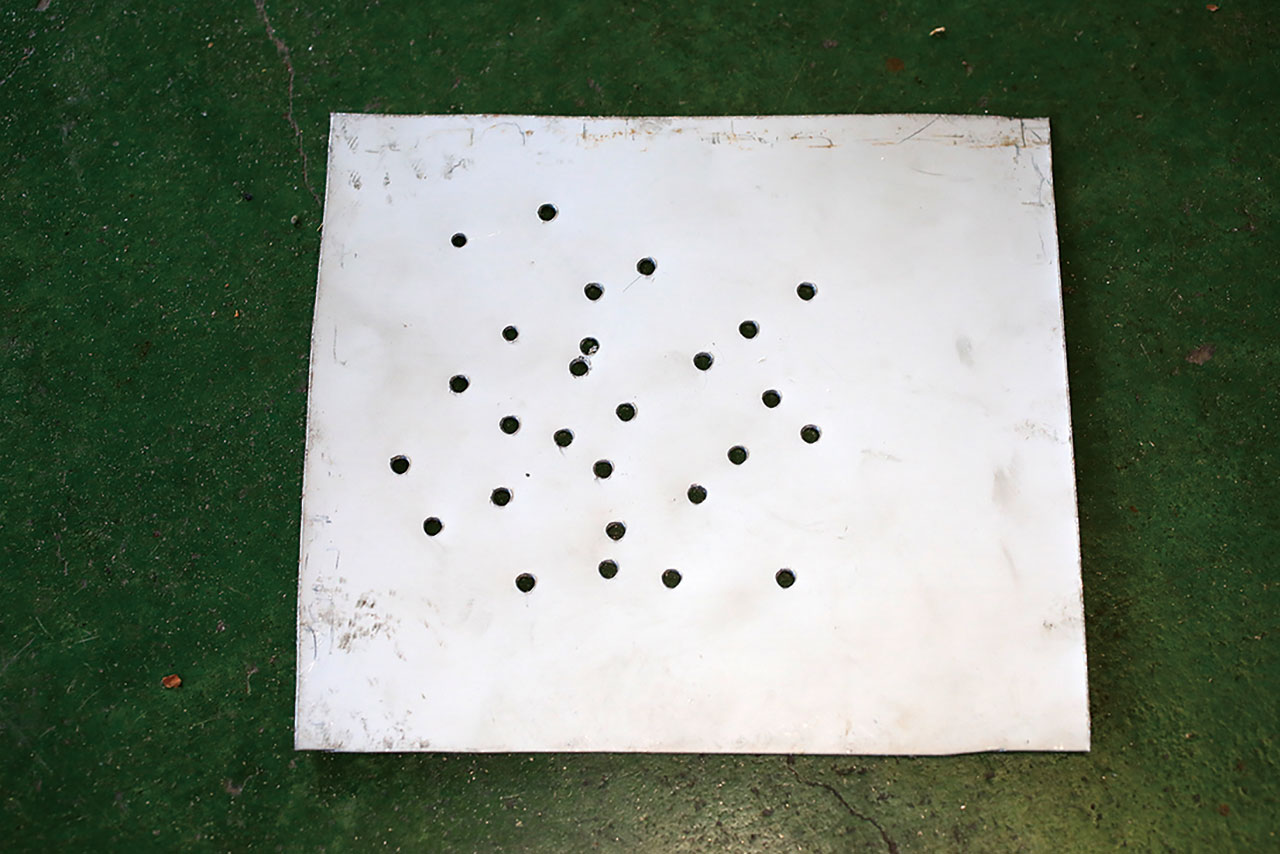

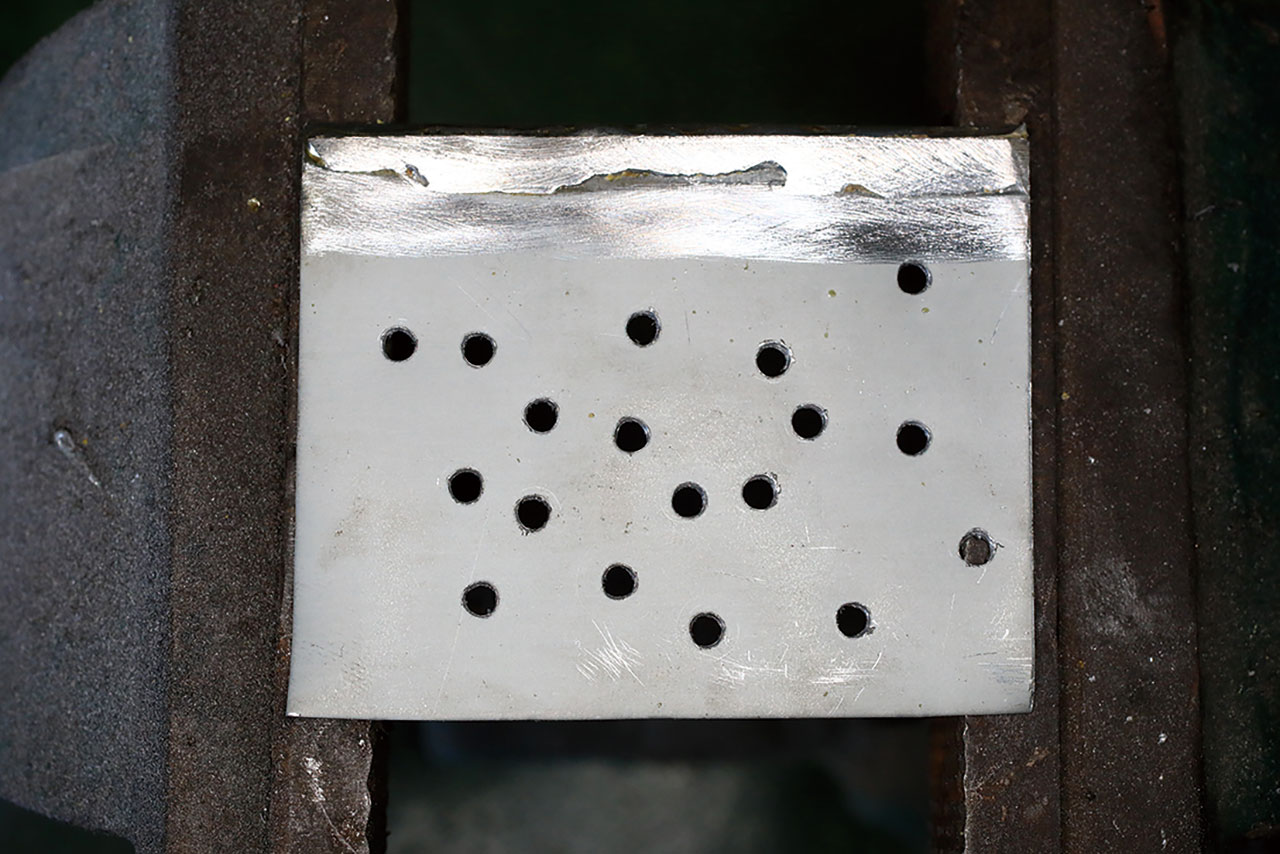

鈑金に使っているハンダ線は専用のものではなく、一般的な電気用のもの。太さはちょっと太めの2mmでヤニ入りのもの。 実演するためのパネルは、1.0mmの亜鉛メッキ鋼板にたくさんの穴を開けて、錆が進行したフロアパネルを再現。

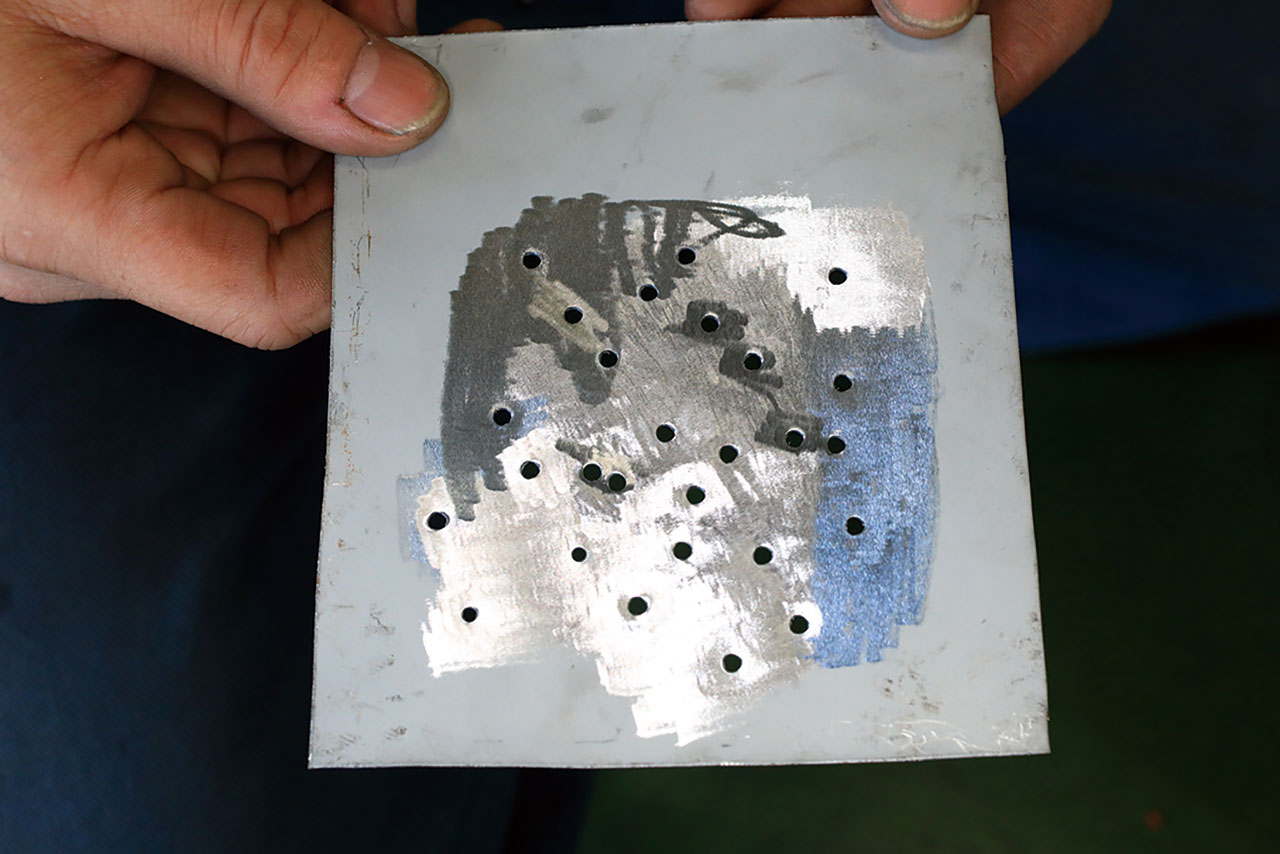

実演するためのパネルは、1.0mmの亜鉛メッキ鋼板にたくさんの穴を開けて、錆が進行したフロアパネルを再現。 亜鉛メッキされた表面を削り足付けする。実際のフロアパネルであれば錆をしっかりと取ってから作業を行うように。

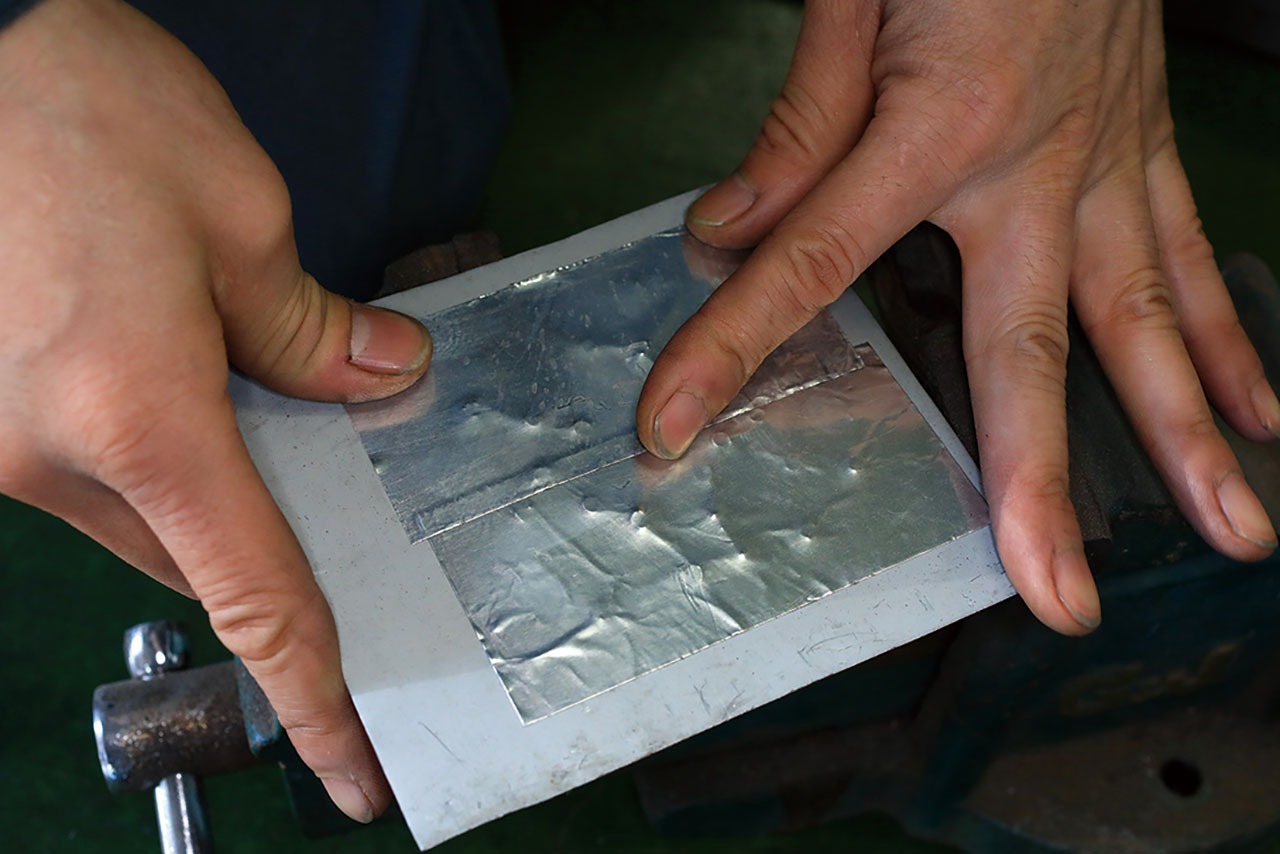

亜鉛メッキされた表面を削り足付けする。実際のフロアパネルであれば錆をしっかりと取ってから作業を行うように。 ハンダを流し込む前に、穴からハンダがこぼれ落ちないように、裏からアルミテープを貼り付ける。高温になっても破れることなはない。

ハンダを流し込む前に、穴からハンダがこぼれ落ちないように、裏からアルミテープを貼り付ける。高温になっても破れることなはない。 まずは100Wのコテでパネルを温める。冷えたままハンダを流し込んでもうまく定着しない。ちなみにフラックスなどは不要。

まずは100Wのコテでパネルを温める。冷えたままハンダを流し込んでもうまく定着しない。ちなみにフラックスなどは不要。 パネルが温まったらハンダ線を溶かしながら流し込む。表面に塗りこむようにしてハンダをたっぷりと。

パネルが温まったらハンダ線を溶かしながら流し込む。表面に塗りこむようにしてハンダをたっぷりと。 表面に満遍なくハンダを盛ったら、今度は300Wの大きなコテで溶かしながら、均等にパネル表面を覆うようにする。

表面に満遍なくハンダを盛ったら、今度は300Wの大きなコテで溶かしながら、均等にパネル表面を覆うようにする。 表面を均したあとは、付着した松ヤニを剥がしていく。松ヤニが残っているとパテやサーフェーサーが乗らないので丁寧に。

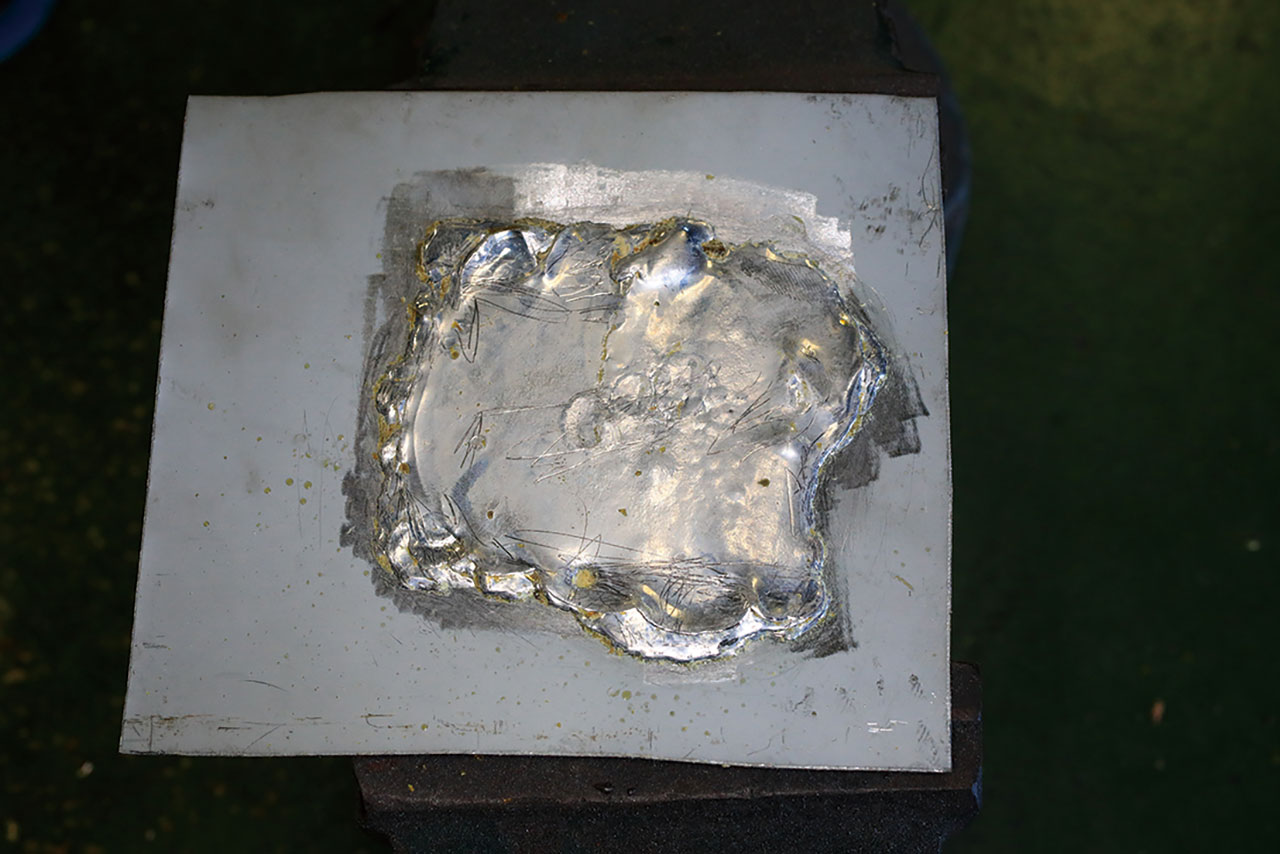

表面を均したあとは、付着した松ヤニを剥がしていく。松ヤニが残っているとパテやサーフェーサーが乗らないので丁寧に。 穴埋めが完了したパネルはこんな感じ。300Wのコテでハンダを溶かしならが均したので、表面が滑らかで美しい。

穴埋めが完了したパネルはこんな感じ。300Wのコテでハンダを溶かしならが均したので、表面が滑らかで美しい。 サンダーで表面を整えれば完成。広範囲の穴を埋める場合は、パネルを少し凹ませるとまっすぐに綺麗に仕上げられる。

サンダーで表面を整えれば完成。広範囲の穴を埋める場合は、パネルを少し凹ませるとまっすぐに綺麗に仕上げられる。 せっかくなので筆者もチャレンジさせてもらった。同じようにパネルにはたくさんの穴が開けられている。

せっかくなので筆者もチャレンジさせてもらった。同じようにパネルにはたくさんの穴が開けられている。 パネルの裏にはアルミテープを貼って、表面をベルトサンダーで足付け。錆のないパネルだからカンタン。

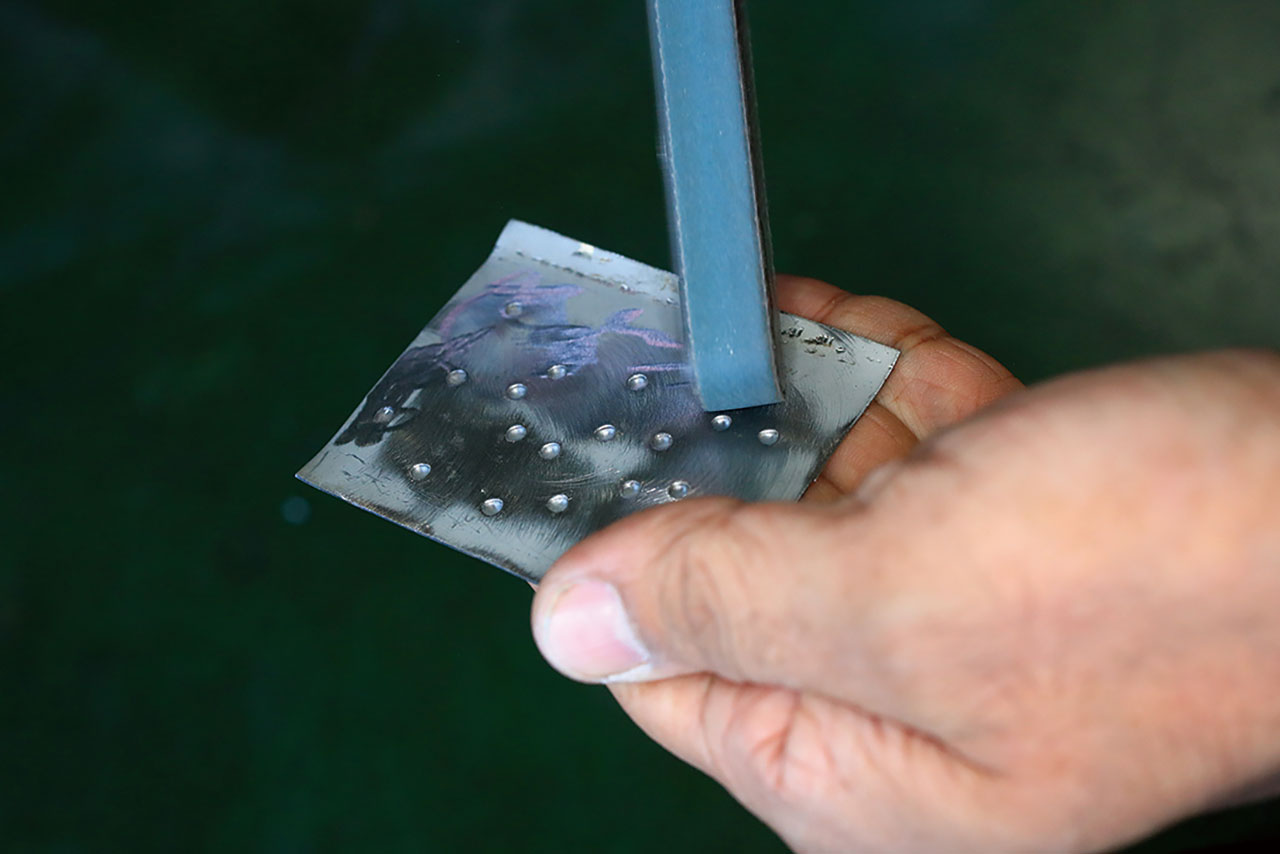

パネルの裏にはアルミテープを貼って、表面をベルトサンダーで足付け。錆のないパネルだからカンタン。 パネルを熱しながら100Wのコテでハンダを流し込んでいく。ケチらずに多めに盛り付けるようにして。全体に満遍なくハンダを盛ったら、300Wのコテで溶かしながら均していく。

パネルを熱しながら100Wのコテでハンダを流し込んでいく。ケチらずに多めに盛り付けるようにして。全体に満遍なくハンダを盛ったら、300Wのコテで溶かしながら均していく。 均し終わったパネルは、あれ?穴が埋まっていない。しっかり熱しながら、もう少し多めにハンダを盛りつければよかった。

均し終わったパネルは、あれ?穴が埋まっていない。しっかり熱しながら、もう少し多めにハンダを盛りつければよかった。 今度は2枚のパネルをつなぎ合わせる。この時点ではハンダでパネル同士がちゃんとくっつくのか半信半疑だったが。

今度は2枚のパネルをつなぎ合わせる。この時点ではハンダでパネル同士がちゃんとくっつくのか半信半疑だったが。 穴埋めの時と同じように、接着する部分の亜鉛メッキを落とし、ハンダが食いつきやすいように足つけしておく。

穴埋めの時と同じように、接着する部分の亜鉛メッキを落とし、ハンダが食いつきやすいように足つけしておく。 パネル同士が少し重なるように、片側のパネルの端をハンマーで少しだけ曲げておく。

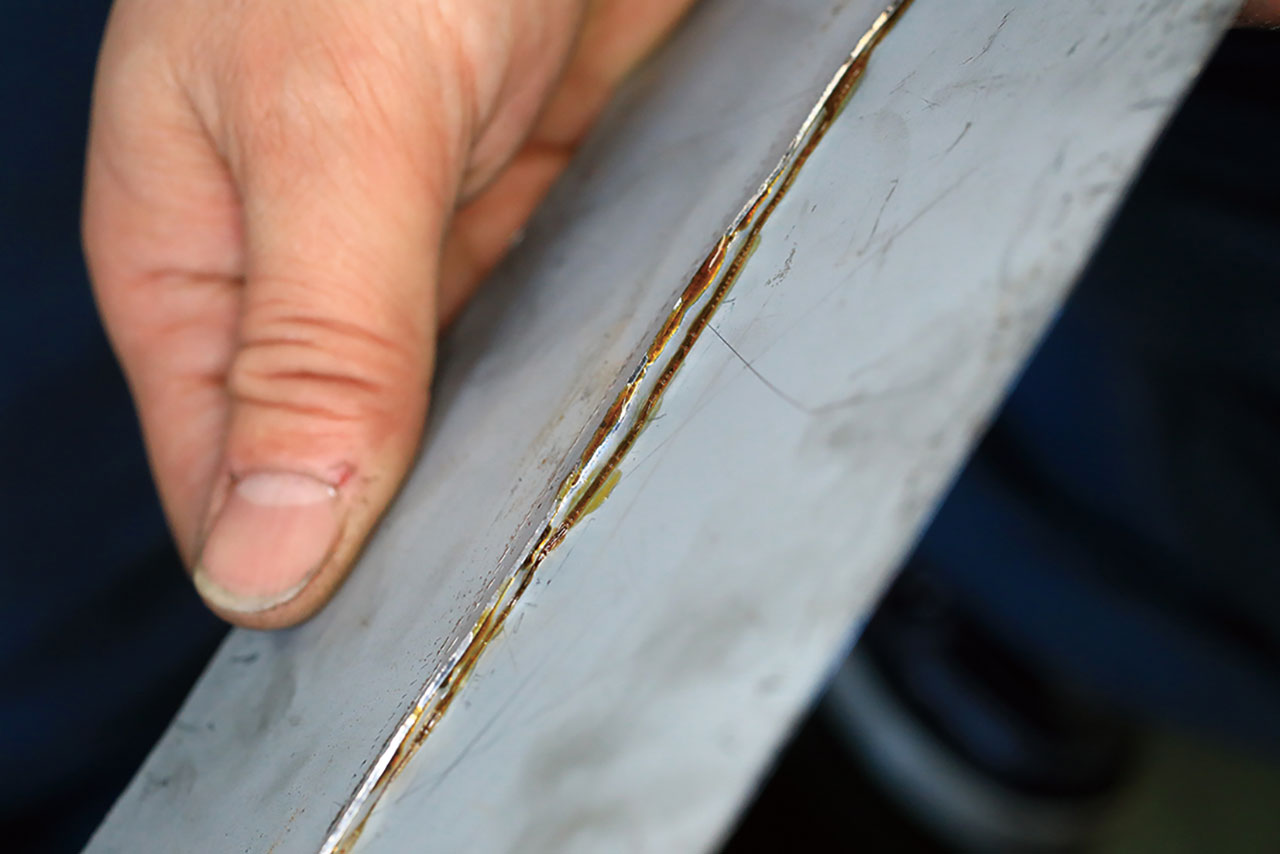

パネル同士が少し重なるように、片側のパネルの端をハンマーで少しだけ曲げておく。 パネルの縁を少しだけ重ねた状態で、両端をハンダで点付けして固定。パネルが大きい場合は何箇所かを点付けしておく。あとは隙間にハンダを流し込むようにして、両側のパネルがしっかりくっつくようにハンダを盛る。

パネルの縁を少しだけ重ねた状態で、両端をハンダで点付けして固定。パネルが大きい場合は何箇所かを点付けしておく。あとは隙間にハンダを流し込むようにして、両側のパネルがしっかりくっつくようにハンダを盛る。 盛り付けるように流し込んだハンダはだいたい幅が1cmくらい。鬆(す)が入らないようにじっくりと。ハンダで接着されたパネルは、手で捻っても折り曲げてもカンタンには剥がれない。意外なほど強力。

盛り付けるように流し込んだハンダはだいたい幅が1cmくらい。鬆(す)が入らないようにじっくりと。ハンダで接着されたパネルは、手で捻っても折り曲げてもカンタンには剥がれない。意外なほど強力。 パネルを裏側から見てみると、少し重ねてつなぎ合わせた部分にしっかりとハンダが入り込んでいるのがわかる。

パネルを裏側から見てみると、少し重ねてつなぎ合わせた部分にしっかりとハンダが入り込んでいるのがわかる。 穴あきパネルを補修した時と同様に、ハンダのくっ付いている松ヤニを剥がす。今回は300Wで均してないので剥がしにくい。

穴あきパネルを補修した時と同様に、ハンダのくっ付いている松ヤニを剥がす。今回は300Wで均してないので剥がしにくい。 サンダーで平らになるように削っていく。ハンダが奥までしっかり入り込んでいれば、表面を削り落としても大丈夫。

サンダーで平らになるように削っていく。ハンダが奥までしっかり入り込んでいれば、表面を削り落としても大丈夫。 パネル同士の隙間までハンダが入り込んでいたので、フラットになるまで削り込んだ。このままパテを盛って補修できる。

パネル同士の隙間までハンダが入り込んでいたので、フラットになるまで削り込んだ。このままパテを盛って補修できる。作業自体はカンタンだけどキレイに仕上げるには練習を

ハンダ鈑金で必要な工具はハンダごてだけ。あとはハンダ線を用意すればすぐにでも始められる。大掛かりな装置や高価なツールを必要としないので、自宅の駐車場でもすぐに作業できるのだ。そもそもハンダ鈑金とは昭和40年代頃まで使われていた技術で、ガス溶接やロウ付けなどとともに鈑金修理で使用されていた。アーク溶接やMIG、TIG溶接が主流となり、パテの性能も良くなったため、ボディの鈑金修理では使われることはなくなった。

ハンダを流し込むパネルはしっかりと錆を落とすこと。錆が残っているとそこから再び錆が広がってしまうことはもちろん、ハンダ自体の付きが悪く剥がれてしまうからだ。今回は新品の亜鉛メッキ鋼板を使うので、ベルトサンダーで表面のメッキ部分を剥がし、足付けを行う。ここでハンダをパネルに密着させるためにフラックスを使うことも多いが、このフラックスが蒸発せずに隙間に残っていたりすると、それが錆発生の原因となるので、今回の補修方法では使用しない。

作業手順は写真を見ていただくとして、施工後のパネルはかなりガッチリついているという印象。特に2枚をつなぎ合わせたパネルは強めに捻っても剥がれなかった。ハンダなんて柔らかくてパネルの修理には使えないだろうと思っていたが、これならマフラーなどの高温になる場所以外なら、工夫次第で色々な場所に使うことができそうだ。

中野先生はなんでもハンダで直してしまう。フロントエプロンの下側に腐食が多かったのでハンダで肉盛りして補修中。

中野先生はなんでもハンダで直してしまう。フロントエプロンの下側に腐食が多かったのでハンダで肉盛りして補修中。 フロントのメンバーに空いた小さな錆穴もハンダで埋めている。下回りならこのままタイチップを塗り込んでも大丈夫。

フロントのメンバーに空いた小さな錆穴もハンダで埋めている。下回りならこのままタイチップを塗り込んでも大丈夫。 フェンダー部分はハンダでパネルを切り継ぎ補修している。キレイに均してサフを吹いてしまえば痕跡はわからない。

フェンダー部分はハンダでパネルを切り継ぎ補修している。キレイに均してサフを吹いてしまえば痕跡はわからない。まだまだ修理のための修行は続く予定です

今月もちっとも修理が進んでないじゃないか! とか、一度もR-2が登場してないじゃないか! とか、お怒りの声もごもっともですが、きちんと直せるように現在修行中でございます。もしかしたら次回も修行の模様をお送りすることになるかもしれませんが、もうしばらくお付き合いください。来年こそナンバーを取得して走らせたいので、皆様あたたかい目で見守ってくださいね。

提供元:オートメカニック