タイヤ交換

更新日:2024.11.28 / 掲載日:2022.07.14

車検に通るタイヤ溝は何mm?理想の深さと注意点もプロが解説

車検項目は多岐にわたりますが、中でも見落としがちなのがタイヤ溝のチェックです。タイヤ溝が基準値を下回っていると、車検に合格できません。

また、タイヤ溝の深さによっては、車検の合格ラインを超えているからといって、安全の保証につながらない点にも注意が必要です。

この記事では、車検に通るためのタイヤ溝の基準、溝の理想の深さ、それをチェックするための簡単な方法をわかりやすく解説します。タイヤ溝に関する不安を解消し、安心して車検に臨むための参考としてください。

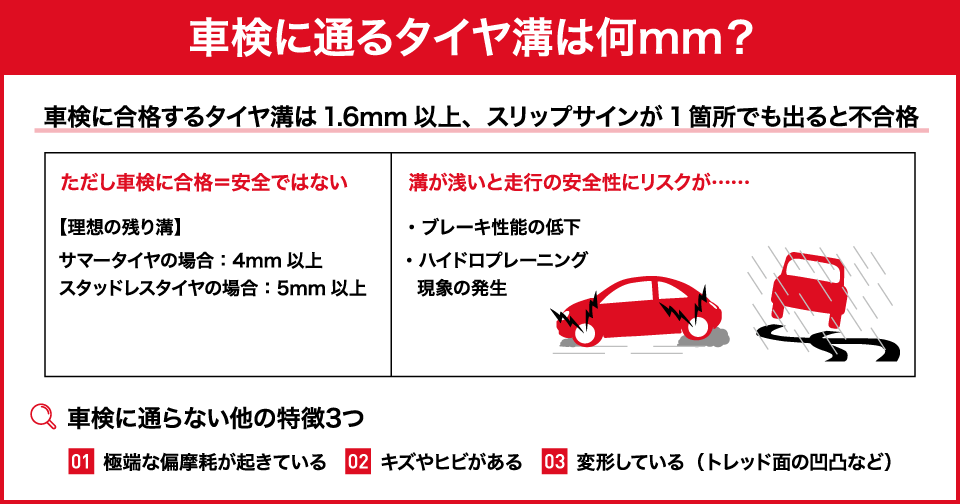

1. 車検に通るタイヤ溝 合格・不合格のボーダーラインは1.6mm

車検では、走行の安全性という観点から、タイヤの溝の深さが厳しくチェックされます。タイヤの溝が浅すぎると、十分なグリップ力が得られず、ブレーキ性能やハンドリング性能が低下するためです。また、ハンドル操作が効かなくなり、スリップの危険性を招くハイドロプレーニング現象(路面とタイヤの間に薄い水の膜ができる現象)も起きやすくなるという理由もあります。

車検に通るためのタイヤ溝の基準は、道路運送車両法で定められており、1.6mm以上とされています。この基準を下回る場合、車検不合格となります(参照:「道路運送車両の保安基準」第9条、および「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第89条)。

なお、タイヤ溝1.6mm未満で公道を走行すると道路交通法に抵触し、違反点数2点、さらに普通乗用車であれば9,000円、大型車は12,000円の反則金が科せられますので注意が必要です。

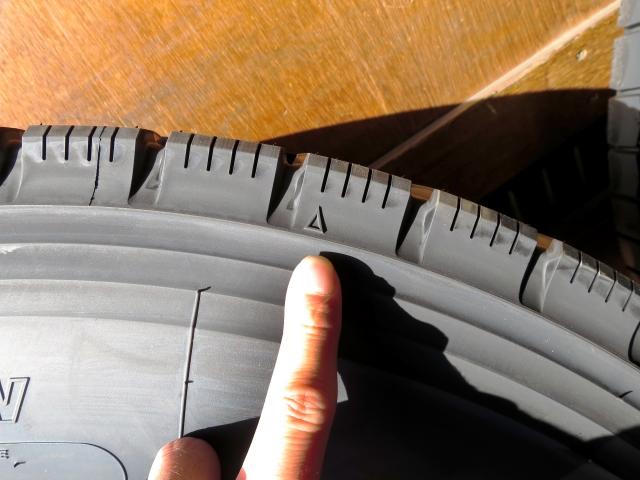

2. タイヤの残り溝が1.6mm未満かはスリップサインでわかる

車のタイヤには、残り溝が1.6mmになったことを示す印として「スリップサイン」が付いています。

タイヤの側面にある「△」のマークの延長線上にある溝の間を見ると、盛り上がった部分があります。これがスリップサインです。接地面とスリップサインの高さが同じ場合、残り溝が1.6mmを示しています。

スリップサインはタイヤ1本につき4~9つあり、接地面が1箇所でもスリップサインと同じ高さになったら不合格となります。

3. 1.6mmあれば安全ではない サマータイヤの場合は4mmになったら交換を

車検に通るタイヤ溝のボーダーラインは1.6mmですが、それさえ超えていればいいわけではありません。

タイヤの性能は、残り溝が新品より半分以下になると急激に落ちてしまいます。車検に合格するからといって、タイヤ溝の深さによっては安全とはいえない点に注意が必要です。

サマータイヤの場合、一般的な新品の溝の深さは8mmです。そのため、深さが4mmに近づいたら早めに交換することをおすすめします。深さが現時点で2~3mm以下の場合はすぐに交換しましょう。

4. スタッドレスタイヤの場合は5mm プラットフォームの出現が危険のサイン

雪道や凍結路の走行に適したスタッドレスタイヤも同様で、車検は残り溝1.6mm以上で通りますが、スタッドレスタイヤの氷上や雪上でのグリップ力は溝の深さが新品時の50%になると著しく弱まります。一般的な溝の深さは10mmのため、残り溝5mmで雪道や凍結路を走行するためのタイヤとして使えなくなります。

スタッドレスタイヤには、スリップサインの他に、残り溝が新品時の50%になったことを知らせるサインとしてプラットフォームと呼ばれる目印があります。スリップサインと同じく、タイヤ側面にある「△」の先が示す溝の間から見える出っ張りがプラットフォームです。

プラットフォームが現れたら、車検に通る深さ(1.6mm以上)であっても、冬用のタイヤとして使うのは避けなければいけません。

5. タイヤ溝の測り方【簡単セルフチェック】

タイヤ溝が車検に合格できる深さであっても、1.6mmに近い場合は安全とはいえません。

安全に走行するのであれば、タイヤの溝はサマータイヤであれば4mm、スタッドレスタイヤであれば5mm以上を保つようにしましょう。

タイヤ溝の深さをある程度キープするには、ガソリンスタンドでの給油時や月に一度を目安に、タイヤ溝のチェックを行うことをおすすめします。ここでは、タイヤ溝を自分で測る方法を3つご紹介します。

(1)5円玉・10円玉・100円玉での測り方

タイヤ溝の深さは、硬貨を使って簡易的に測ることが可能です。

使う硬貨はタイヤの種類によって異なります。サマータイヤの場合は5円玉硬貨や10円玉硬貨を、スタッドレスタイヤの場合は100円玉硬貨を使います。

なお、硬貨を使ったタイヤ溝の測定は、あくまでも目安です。正確な溝の深さを知りたい場合は、ノギスやタイヤ溝ゲージを使用しましょう。

①サマータイヤの残り溝を5円玉で測る方法

「五円」の文字が刻印されている面を手前に向け、タイヤ溝に差し込みます。このとき、「五円」の部分がどのくらい見えるかで、溝のおおよその深さが判断できます。

| 見え方 | 溝の深さ | 補足 |

|---|---|---|

| 「五円」の文字が全部隠れている | 8mm | 新品 |

| 「五円」の文字の一番上の線が見える | 4mm | 交換推奨 |

| 「五円」の文字が全部見える | 1.6mm | 車検のボーダーライン |

②サマータイヤの残り溝を10円玉で測る方法

「10」の数字が刻印されている面を手前に向け、左右どちらかを下にしてタイヤ溝に差し込みます。このとき、「10」の周りに描かれている常盤木(ときわぎ)の柄がどのくらい見えるかで、溝のおおよその深さが判断できます。

| 見え方 | 溝の深さ | 補足 |

|---|---|---|

| 差し込んだ部分の常盤木の柄がほとんど隠れる | 8mm | 新品 |

| 差し込んだ部分の常盤木の柄が半分まで見える | 3mm | 即交換推奨 |

| 差し込んだ部分の常盤木の柄が全部見える | 1.6mm | 車検のボーダーライン |

③スタッドレスタイヤの残り溝を100円玉で測る方法

「100」の数字が刻印されている面を手前に向け、「1」を下にしてタイヤ溝に差し込みます。このとき、「1」がどのくらい見えるかで、溝のおおよその深さが判断できます。

| 見え方 | 溝の深さ | 交換の目安 |

|---|---|---|

| 「1」が全く見えない | 10mm | まだ交換可能 |

| 「1」がほとんど見える | 5mm | スタッドレスタイヤとして使用するのは危険。早めの交換を |

(2)ノギスでの測り方

ノギスは、物の長さや厚みを正確に測る工具です。ホームセンターや工具店などで購入できますので、ぜひ試してみてください。

ノギスを使ったタイヤ溝の測定方法は、以下のとおりです。

1. ノギスを閉じたときに、主尺目盛りと副尺目盛りの各0の線が一致しているか確認する

2. タイヤ溝の縁にノギスの下の部分をあてる

3. スライダーを下に動かし、デプスバーと呼ばれる尖った部分の先端をタイヤ溝の底に垂直に当てる

4. 副尺目盛りの「0」の線が指している主尺目盛りの数値を読み取る。この数値がタイヤ溝の深さを示す

(3)タイヤ溝ゲージでの測り方

タイヤ溝ゲージは、その名の通りタイヤの溝の深さを測るための専用の道具です。ホームセンターやカー用品店などで購入できます。

タイヤゲージを使ったタイヤ溝の測定方法は、以下のとおりです。

1. タイヤゲージの先端部分をタイヤ溝の底に接するように、垂直に押し当てる

2. スライダーをタイヤ溝の縁にあたるまで下げる

3. 副尺目盛りの「0」の線が指している主尺目盛りの数値を読み取る。この数値がタイヤ溝の深さを示す

6. タイヤ溝以外にも要注意 車検に通らない他の特徴3つ

車検では、タイヤ溝以外にもタイヤをチェックする項目があります。以下のような特徴のあるタイヤは、車検に通らない可能性があるため、タイヤ溝とあわせて日頃からチェックするようにしましょう。

(1)極端な偏摩耗が起きているタイヤ

極端な偏摩耗が起きているタイヤは、ブレーキやハンドリングに支障を与えやすいため、車検に通らない可能性があります。

偏摩耗とは、タイヤの特定の部分が他の部分よりも著しく摩耗している状態を指します。主な偏摩耗のパターンには、片側摩耗、センター摩耗、ショルダー摩耗があります。

| 摩耗タイプ | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 片側摩耗 | タイヤの内側または外側が極端に摩耗 | ホイールアライメントの調整不良 |

| センター摩耗 | タイヤの中央部分が著しく摩耗 | 空気の過剰な注入 |

| ショルダー摩耗 | タイヤの両端が極端に摩耗 | 空気圧不足 |

車検時に上記のような偏摩耗が発見された場合、タイヤ溝の合格基準を満たしていても交換を求められる可能性があります。

(2)キズやヒビがあるタイヤ

キズやヒビがあるタイヤも、走行リスクがあることから車検に通らない可能性があります。

キズについては、特にタイヤのサイドウォール(側面)に深いカットや裂け目がある場合です。サイドウォールはタイヤの構造強度を保つ重要な役割を果たしているため、深刻なキズがあると車検の合格は難しいでしょう。

ヒビ割れは、ゴムの劣化によって生じる現象で、特に古いタイヤや長期間使用していないタイヤに見られます。ヒビ割れが発生すると、タイヤ自体の耐久性を下げ、バーストの危険性を高めることから、車検に通らないことが大半です。

(3)変形しているタイヤ

タイヤは使用環境によって、トレッド面(地面と接触する面)に凹凸や歪みが生じたり、タイヤの側面にコブのような膨らみができたりする(ピンチカット)場合があります。変形したタイヤはハンドル操作や制動性能に影響を与え、安全な走行を妨げる可能性があることから、車検に通らないこともしばしばです。

タイヤが変形する要因としては、空気圧不足や過積載状態での走行、縁石や段差などの障害物との強い接触、経年劣化などが挙げられます。

7. タイヤ交換は車検時と車検前、どっちがいい?

タイヤが車検に合格できない状態の場合、タイヤ交換をしなければいけません。

その際、「交換するときは車検時と車検前、どちらがお得なのか」と迷う人も多いのではないでしょうか?

結論としては、車検前のほうが安く済むことが多いものの、業者によるため、まずは相見積もりを取るのがおすすめです。

車検を受け付けている業者の中には、タイヤ交換だけは別の業者に外注しているところがしばしば見られます。その場合、交換工賃に外注コストが上乗せされ、交換費用が稀に高くなることがあります(スポーツカーなどの扁平率の低いタイヤの場合は1.2倍かかるケースもある)。

| 依頼店 | 価格 |

|---|---|

| 自動車ディーラー | 2,000~4,000円 |

| タイヤ専門店 | 2,000~4,000円 |

| カー用品店 | 2,000~4,000円 |

| ガソリンスタンド | 2,000~4,000円 |

※上表はタイヤ交換(4本)のみの工賃相場。タイヤ交換を外注している業者の場合、この工賃より割高になることが稀にある

一方で、業者によっては車検とまとめて依頼することで交換工賃に値引きが入り、車検時のほうが安く済むこともあります。

このように業者によってどちらがお得なのかが変わるため、車検に出す前に複数のタイヤ販売店や整備工場に相談し、見積もりを取って費用を比較検討することをおすすめします。

8. タイヤに関してお困りでしたらグーネットピットにお問い合わせください

タイヤ溝の基準を知り、定期的に確認することは安全運転と車検対策の両面で重要です。

車検に通るタイヤ溝は1.6mm以上ですが、サマータイヤの場合は4mm以下、スタッドレスタイヤの場合は5mm以下になると性能が著しく低下するため、早めの交換をおすすめします。

タイヤは車の唯一の接地面であり、安全性に直結する重要な部品です。定期的なチェックと適切な交換で、安心してドライブを楽しみましょう。

もし、タイヤなどを始めとする整備に関してお困りでしたら、ぜひグーネットピットをご利用ください。

全国の整備工場のなかから、車のメンテナンスを安心して任せられる業者を簡単に見つけられます。