タイヤ交換

更新日:2024.07.09 / 掲載日:2024.04.09

タイヤ交換時期はスリップサインで判断 確認方法を画像付きで解説

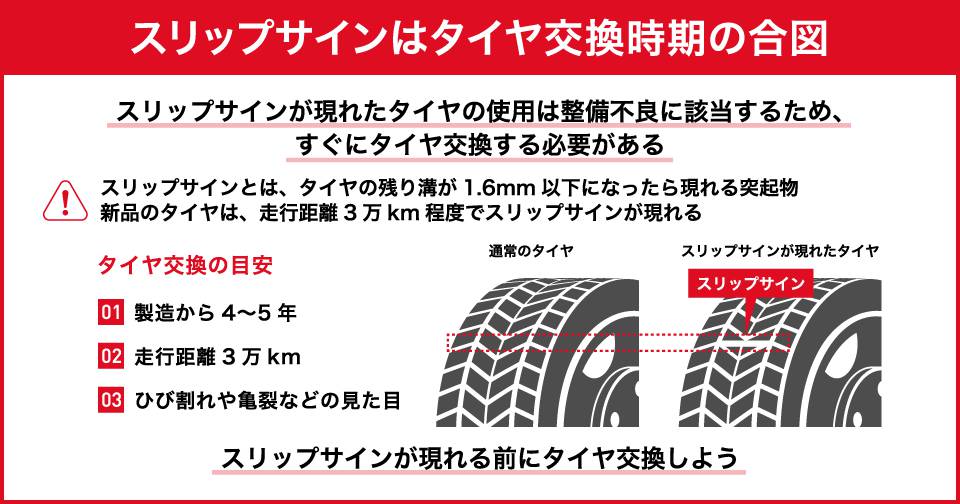

スリップサインとは、タイヤの残り溝が1.6mm以下になったら現れる小さな突起のことです。スリップサインが現れたタイヤは整備不良に該当し、道路交通法違反となるため公道での使用が禁止されています。

この記事では、スリップサインの確認方法を画像付きで解説します。さらに、スリップサインが出たときの危険性も紹介していますので参考にしてください。

1. スリップサインはタイヤ交換のサイン

タイヤに現れるスリップサインは、タイヤの交換時期を知らせてくれるサインのひとつです。

タイヤは使い続けるうちに摩擦によりすり減り、少しずつ溝が浅くなります。そのまま使用し続け、溝が一定の深さを下回ったらスリップサインが現れ、タイヤの交換時期を知らせてくれます。

スリップサインが現れたタイヤは整備不良に該当し、道路交通法違反となるため公道での使用が禁止されています。また、溝が浅くなるとタイヤ自体の性能も落ち、安全運転に悪影響を与えるため、すぐに交換する必要があります。

(1)スリップサインの位置

スリップサインは、タイヤ側面(ショルダー部)の小さな三角マークの延長線上に3〜6カ所程度(溝の数だけ)設けられています。タイヤの溝が摩耗し、「残り溝が1.6mm以下」になった際に現れる小さな突起がスリップサインです。

たとえば、タイヤに三角マークが6個あるとします。そのタイヤに4本の溝がある場合、三角マークの延長線上にはスリップサインが4個あり、スリップサインは合計24個あるということです。

(2)残り溝の深さが1.6mmになる前に交換

スリップサインが現れたタイヤの使用は安全性を大きく損なうだけでなく、そのまま使い続けると整備不良と判断され道路交通法違反となります。

スリップサインは、タイヤの残り溝が1.6mm以下になった際に現れます。残り溝の深さが1.6mm未満のタイヤは車両保安基準不適合となり、法律で使用禁止になっています。(参照:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第89条4項二)。

つまり、スリップサインが現れたタイヤでの走行は法律違反になるため、スリップサインが現れる前にタイヤ交換する必要があります。

ちなみに、タイヤひとつに数多くあるスリップサインのうち、1カ所でも現れたら車両保安基準不適合になります。もちろん、車両保安基準不適合となるため車検にも通りません。

また、運転方法や走行環境、タイヤの空気圧などによって、各タイヤの摩耗する範囲や減り具合は異なります。そのため、スリップサインを確認する際は、すべてのタイヤをチェックする必要があります。

1カ所でもスリップサインが現れていたら、ほかのタイヤの状態を確認しながら、2本もしくはすべてのタイヤを交換します。これは、新しいタイヤと古いタイヤを混ぜると、経年劣化や摩耗によって、タイヤのグリップ力に差異が発生し、走行時の安定性を損なうためです。

なお、小型トラックや大型トラック・バスが高速道路を走行する際、車両保安基準で定められている摩耗限度が異なるため注意しましょう。

| 車・タイヤの種類 | 一般道路 | 高速道路 |

|---|---|---|

| 乗用車 | 1.6mm | 1.6mm |

| 小型トラック | 1.6mm | 2.4mm |

| 大型トラック・バス | 1.6mm | 3.2mm |

参照:自動車用タイヤの選定、使用、整備基準 p.56|日本自動車タイヤ協会

摩耗限度が異なる理由は、タイヤが車両の総重量と高速道路を走行した際のスピードに耐える必要があるためです。さらに、雨天時に総重量の重い車が高速走行した際、ハイドロプレーニング現象(スリップやハンドルが制御できない状態)が発生しやすいことも摩耗限度が違う理由のひとつです。

(3)ただし冬用タイヤの判断基準は異なる

冬用タイヤは、「プラットホーム」といわれる突起が交換のサインになります。プラットホームは

新品の冬用タイヤは、溝の深さが10mmあります。この溝が50%摩耗したとき、つまり溝の深さが5mmになるとプラットホームが現れます。

プラットホームが現れた冬用タイヤは、性能が著しく低下し、雪道や凍結路を走行した際に滑りやすくなり、非常に危険な状態です。

プラットホームは、スリップサインと比較してかなり早い段階で現れるため、冬用タイヤの状態はこまめ(月に1回程度)にチェックしましょう。

なお、プラットホームは日本独自で設けているため、海外製の冬用タイヤにはない場合があります。

2. スリップサインが出たときの危険性

スリップサインが現れたタイヤの使用は整備不良に該当するのに加えて、性能が著しく低下している状態です。そのため、タイヤを交換せずに使用し続けた場合、事故につながる危険性があります。そこで、スリップサインが現れたときの危険性を3つご紹介します。

(1)雨の日にスリップしやすくなる

タイヤは溝が深いほど、タイヤと路面の間の水をかき出す力(排水性)が高くなります。しかし、タイヤの溝の深さが1.6mmまで浅くなっているときは、排水性が非常に低下している状態です。

その結果、タイヤと路面の間にできた水の膜によって滑りやすくなり、ブレーキをかけた際にスリップしやすくなります。

また、最悪の場合、ハンドルやブレーキを制御できなくなる「ハイドロプレーニング現象」が発生するかもしれません。ハイドロプレーニング現象は、とくに高速走行している際に発生しやすい現象です。

(2)制動距離が長くなる

スリップサインが現れているタイヤは摩擦力が低下し、ブレーキをかけてから車が止まるまでの制動距離が長くなります。

摩擦力が低下したタイヤは、グリップ力が弱まっています。グリップ力はブレーキ時の制動力につながっているため、弱いグリップ力では車の速度を適切に減速できずに、ブレーキをかけてもなかなか止まらない状況が発生します。この状況は非常に危険で、事故につながる恐れがあります。

(3)パンクやバーストする恐れがある

スリップサインが現れたタイヤを使い続けると、パンクやバーストのリスクが高まり、事故につながる可能性があります。

スリップサインが現れているタイヤの溝は摩耗し、深さが1.6mm以下と浅くなっている状態です。この状態のタイヤに、ガラス片や釘などの異物が刺さると新品時のタイヤと比較して、パンクが起きやすくなります。

また、タイヤの溝が摩耗すると、タイヤの骨組み部分が露出し、ワイヤーが錆びる原因になります。ダメージを受けたタイヤはさらに劣化し、バーストする可能性があるため、スリップサインが現れたタイヤを使い続けるのは危険です。

3. スリップサインが現れる前にタイヤ交換しよう

スリップサインが現れたタイヤの使用は、整備不良に該当します。さらに、タイヤ自体の性能も低下しているため、制動距離が伸びたり、滑りやすくなったりと安全性に影響を与えます。またスリップサインが出ていなくても、タイヤの溝が少なくなるにつれタイヤの性能も低下します。

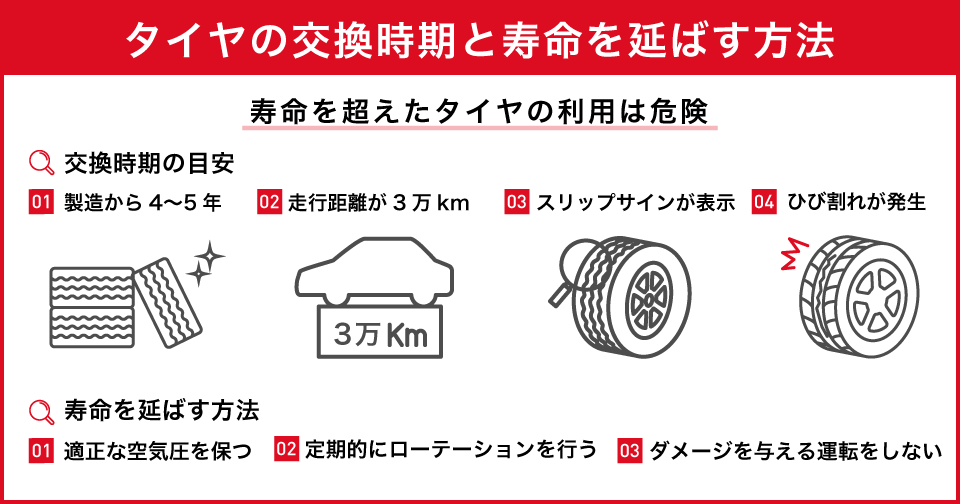

そのため、法律遵守と安全性を確保するために、スリップサインが出る前にタイヤ交換することが重要です。タイヤの劣化は日常の利用頻度や経年劣化、走行環境によっても異なるため、以下のポイントをおさえておきましょう。

(1)基本は製造から4〜5年

タイヤの寿命は、基本的に製造から4〜5年程度とされています。

4年を超えると、経年劣化によりゴムが硬化し始め、グリップ力の低下やパンクのリスクが高まります。劣化したタイヤを使い続けることは、安全運転に悪影響を与えることから、製造から4〜5年目が交換の目安です。

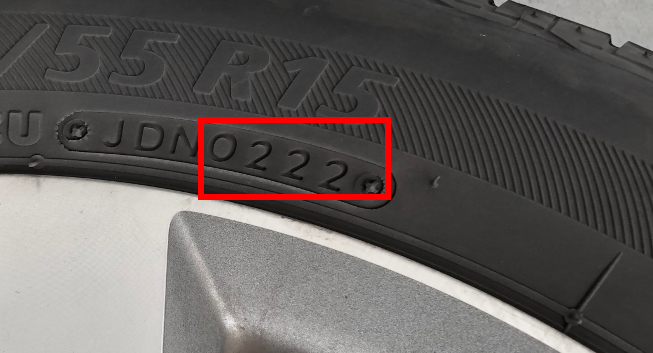

タイヤの製造年月は、サイドウォール部分に4桁の数字で表示されています。先頭2桁が週、後半2桁が年を表します。

たとえば、「0222」とある場合、これは2022年の2週目(1月初旬頃)に製造されたタイヤということです。

なお、1999年以前に製造されたタイヤは、下3桁の数字を確認する必要があります。最初の2桁の数字は週、最後の数字は年を表しています。たとえば、「254」と記載されている場合は「1994年の25周目」に製造されたことを意味しています。

ただし、4〜5年で交換というのは、一般的な目安です。日頃の走行環境や保管状況などによっては、4年未満で交換するケースもありますので、ほかの2つのポイントを組み合わせて交換時期を検討しましょう。

(2)走行距離3万km

走行距離が3万kmに達したら、タイヤ交換を検討しましょう。

タイヤメーカーによっても異なりますが、一般的に新品タイヤの溝は約8mmあり、走行距離5,000kmごとに約1mm摩耗するといわれています。タイヤの溝が1.6mm未満になると、車両保安基準を満たさなくなるため、3万kmに達したら交換を検討する必要があります(〈8.0mm-1.6mm〉×5,000km=3.2万km)。

ただし、残り溝の深さが4mm以下になると、制動距離が急激に伸びます。そのため、安全面を考慮し、基本的には残り溝の深さが4mm以下になったら交換するとよいでしょう。

なお、運転の頻度や道路状態、摩耗状態によっては、タイヤの寿命を迎えるタイミングは異なります。そのため、定期的(月に1回程度)に「タイヤの溝が浅くなっていないか」「ひび割れなど見た目に異常がないか」を目視で確認することが重要です。

(3)ひび割れや亀裂などの見た目

走行距離や使用年数だけでなく、タイヤそのものの見た目からも判断することが重要です。

とくに、タイヤにひび割れや亀裂がある場合は、摩耗や経年劣化が進行している状態になります。紫外線を浴び続けたことで、タイヤの表面のゴムがパリパリになっている場合も注意しましょう。

このような状態のタイヤは、タイヤの寿命が短くなっており、パンクやバーストするリスクが高い状態です。

タイヤの見た目は比較的簡単に確認できるため、定期的(月に1回程度)に見た目に異常がないかをチェックしましょう。

4. タイヤの寿命を延ばす方法

タイヤの寿命は、メンテナンスや運転方法によって大きく変わります。そこで、タイヤの寿命を延ばす方法を3つご紹介します。

1.適切な空気圧を保つ

2.定期的にローテーションを行う

3.ダメージを与える運転をしない

下記の記事で詳細を解説していますので、こちらもご覧ください。

5. タイヤに関することはグーネットピットにご相談ください

タイヤは日常的に使い続けると摩耗し、残り溝が1.6mm以下になるとスリップサインが現れます。スリップサインが現れたタイヤを使用することは整備不良に該当し、残り溝が1.6mm未満のタイヤは、道路運送車両の保安基準を満たさなくなります。

つまり、スリップサインが現れているタイヤを使い続けることは、法律に違反しているということです。もちろん、車検にも通りません。また制動距離が伸びたり、スリップしやすくなったりするため、安全面にも大きな問題があります。

安全面を考慮し、スリップサインが現れる前に製造年月や走行距離、タイヤの状態をもとにタイヤ交換を検討しましょう。

もし、タイヤの状態や交換時期について質問や相談があれば、グーネットピットにお問い合わせください。タイヤの専門知識や経験が豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。