車のエンタメ

更新日:2018.11.14 / 掲載日:2017.12.15

60秒でまるわかり F1マシンのカタチはこんなに変わった!

突然ですが、F1グランプリが最初に開催されたのはいつの事だかご存知でしょうか?

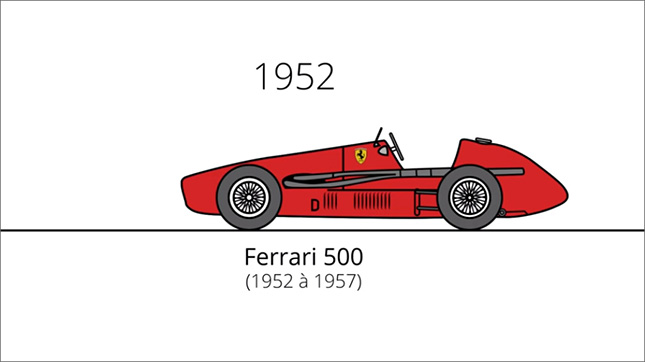

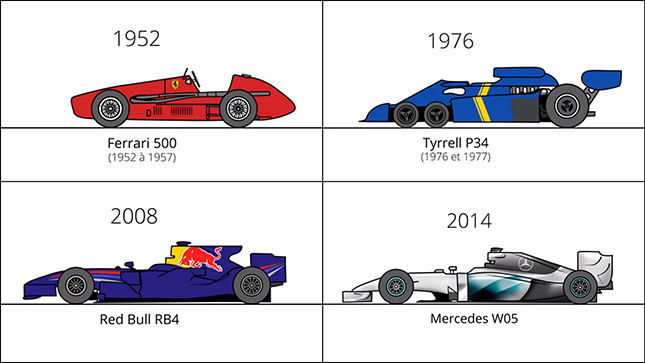

この質問に答えられるひとは相当なマニアでしょうね。グランプリを運営するFIA(国際自動車連盟)による世界最高峰のレースは第二次世界大戦が終わった直後の1946年から開催されていたのですが、総合ポイントで年間チャンピオンを決めるシステムの選手権で、「F1」と名付けられたレースがスタートしたのは1950年からです。今日はそのなかから興味深いマシンをピックアップして、F1マシンのカタチの変遷を振り返りたいと思います。

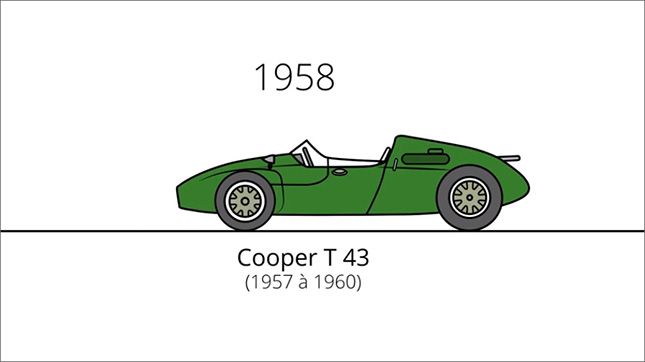

1958年の「クーパーT43」。おやおや、ドライバーの乗車位置がかなり前になりました。運動性能向上のためにエンジンをドライバーの後ろに積むという変化が起きたというわけですね。いまのフォーミュラーカーはすべてそうですよね。

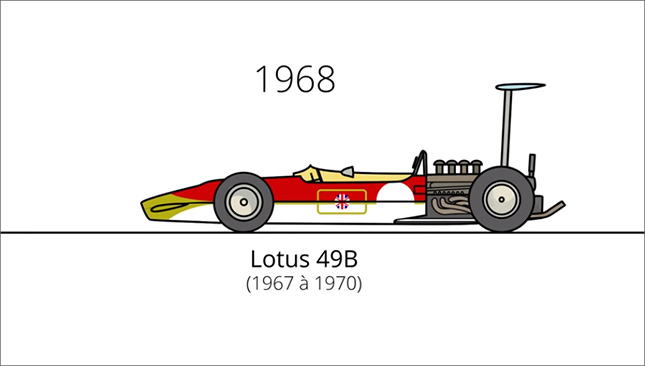

1968年の「ロータス49B」。空力の研究もかなり進んできたようですね。このマシンは高い位置のリヤウイングが特徴的です。たしかに、リヤウイングの位置は高いほうが効果的ですからね。

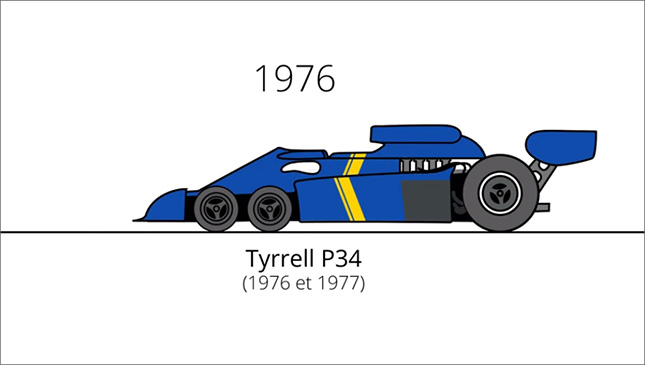

出ました「たいれる!」。1976年にデビューした「ティレルP34」は6輪車(!)というなんとも個性的なマシンでした。 当時の日本では、ティレルを「タイレル」と発音し、日本グランプリの時にも平仮名でそう書かれていました。タイレルと読む人はなかなかの年齢になるのでしょうか(笑)。フロントタイヤを小さくして空気抵抗を減らすという斬新なコンセプトで誕生したF1史に残る珍車です。

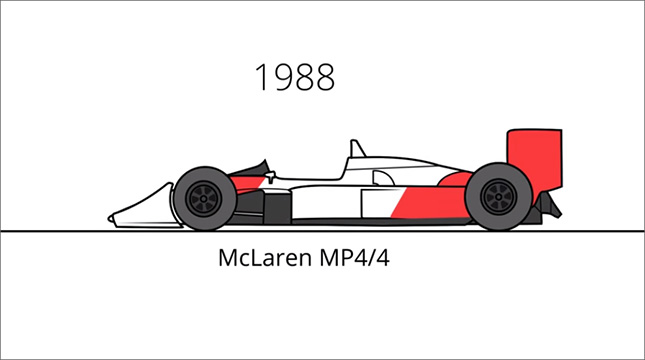

日本人としては絶対に忘れることのできないマシン「マクラーレンMP4/4」。ホンダエンジンを搭載し、1988年に16戦中15勝という信じられない記録を残しました。ドライバーのアイルトン・セナとアラン・プロストは日本でも大人気でしたね。

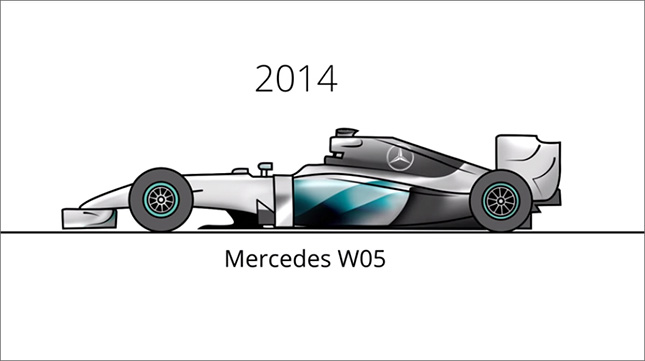

2014年の「メルセデスW05」はカモノハシのくちばしのようなノーズが特徴的です。前方からノーズ下に流入する空気をコントロールする形状といわれています。

こうして半世紀以上にわたるデザインの変遷を見ると、マシンの形状は、空力の進化と密接に結びついていることがよくわかります。実は空力というものはいまだ完全に解明されているわけではなく、次々と新たな発見があるのだそうです。そういう視点からもレーシングカーのデザインを見ると、とても面白いですね。