中古車購入チェックポイント

更新日:2022.10.26 / 掲載日:2022.10.26

車が故障していても駐車違反の貼り紙はされる?その回避方法や貼られた時の注意点を解説

走行中に車が突然故障したら、まずは落ち着いて安全な場所に停めることが重要です。そして身の安全も確保しつつ、救援を要請します。

しかし、この時に駐車する場所によっては、たとえ故障車でも違法駐車とみなされるケースがあります。そして駐車違反の貼り紙を貼られる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、車が故障していても駐車違反の貼り紙を貼られてしまうケースを紹介していきます。また、貼り紙を貼られないためにはどうすればいいのか、実際に貼られたらどうすればいいのかなど、詳しく解説します。

以下では、故障車でも駐車違反の貼り紙が貼られてしまうケースについて詳しく解説します。

ここからは、駐車違反の定義や駐車してはいけない具体的な場所、そして貼り紙を貼られるとどんな罰則があるのか、などの基本情報を確認していきましょう。

駐車が禁止されている場所は「駐停車禁止場所」「停車禁止場所」の2箇所があります。そして貼り紙の正式名称が放置車両確認標章であることなど、しっかりとおさえておきましょう。

つまり、停止状態の車両から運転手が離れると、駐車したとみなされということです。そのため、駐車禁止区域と定められている場所に故障車を停止させて車から離れると「駐車違反」となり、貼り紙が貼られる可能性があります。

ちなみに、車両から離れた時間は関係ありません。たとえ数分だとしても、車両から認識できる範囲から離れてしまえば駐車したとみなされるので注意しましょう。

駐車が禁止されている場所は、大きく分けると2種類あります。

・駐車も停止もできない「駐停車禁止場所」

・駐車だけができない「駐車禁止場所」

駐停車禁止場所は、道路交通法第44条にて詳しく定められています。それは、駐停車禁止の標識がある場所はもちろん、坂の頂上付近・勾配の急な上り坂や下り坂などが該当します。とくに交差点とその端・道路のまがり角・横断歩道・自転車横断帯とその端などから5m以内の場所も該当しますので、注意しましょう。

駐車禁止場所は、道路交通法第45条にて詳しく定められています。それは、駐車禁止標識がある場所以外にも、交差点・横断歩道・トンネルなど、基本的に見通しが悪い場所が該当します。

また、「駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所」や「道路工事の区域の端から5m以内の場所」も駐車禁止ですので、注意が必要です。

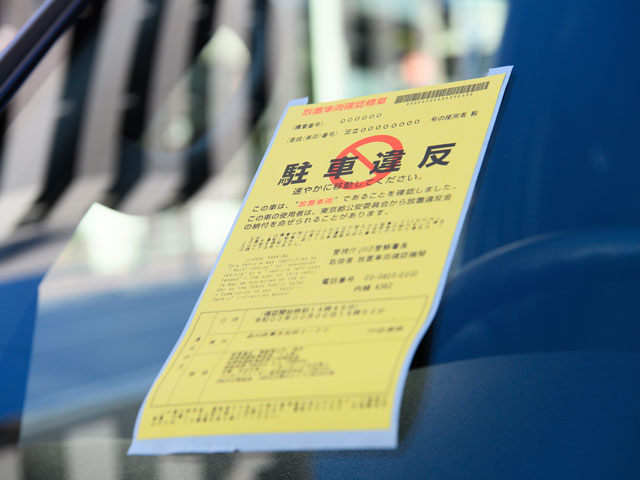

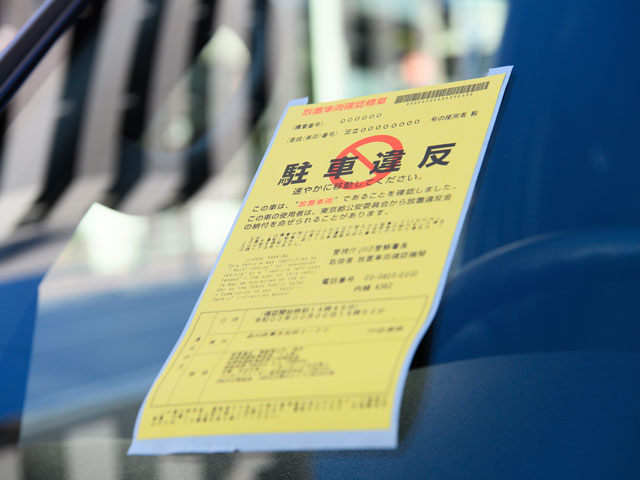

貼り紙の正式名称は「放置車両確認標章」といいます。駐車違反とみなされた車両のフロントガラスなどに貼られる黄色のステッカーです。

これを貼られると、車両運転手は期日内に反則金を収めなければなりません。なお、放置車両確認標章の貼り付けは警察官だけではなく、民間の監視員も行っています。

それ以外の人が剥がしたり、汚したりしてはいけません。車両に貼り紙を発見したら上記に該当する人が剥がしましょう。そして、指定の方法で反則金を納めます。

ここからは、貼り紙を貼られた後の流れや、その時に発生する違反点数・反則金について解説します。

原則的には警察署に出頭して反則金を支払いますが、車両使用者のもとへ送付される納付書を使用しても納付可能です。

運転手が警察署に出頭しないと、駐車違反した日から1週間前後で車両使用者のもとに「放置違反金仮納付書」が送られます。責任追及が運転手から車両使用者へと変更されたため放置違反金と名称が変更されますが、金額は同一です。

なお、車の使用者と運転手が同一ならば、警察署に出頭せずに納付書が届くのを待ってから支払う方法がおすすめです。詳しくは記事の後半で解説します。

まず違反点数は、駐停車禁止場所の場合で3点、駐車禁止場所等の場合で2点です。警察署に出頭して反則金を納めた場合、この違反点数分が加算されます。

反則金・放置違反金は、さらに車両の種類によっても異なり、普通車(軽自動車も含む)の場合、駐停車禁止場所は18,000円、駐車禁止場所は15,000円です。ただし、駐車した場所が「高齢者等制限区間」だった場合はさらに2,000円が加算されるので注意しましょう。

高齢者等制限区間は、高齢運転者等専用駐車区間の標識が設置されている箇所が該当します。その場所に70歳以上の高齢者・妊婦・障害者といった人以外が駐車すると、駐車違反とみなされ貼り紙を貼られる可能性があります。

基本的には、故障車から運転手が離れなければ回避できます。ほんの数分でも車両から離れてしまえば、たとえハザードをしていても、駐車違反とみなされるので注意が必要です。

また、のちに車両使用者宛に送付される弁明通知書にて、弁明する方法もありますが、認められるケースはかなり限られます。

ここからは、それぞれの内容について詳しく説明していきます。

もしも一般道にて車が故障したら、たとえ数分だとしても故障車のそばを離れないようにするのが大切です。その近くで救援を要請したり、故障の原因を突き止めたりするようにしましょう。

ただし、高速道路やトンネル内など、車両近くに留まると危険がある場合は例外です。すぐに身の安全が確保できる場所に行き、待機してください。

弁明は、駐車違反から1週間前後で送付される「弁明通知書」にて可能です。放置違反金仮納付書とともに送られてくる用紙であり、そこに必要事項を記載して有力な証拠とともに提出します。

ただし、弁明が認められるケースは限られるので注意しましょう。警視庁のホームページでは、「当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合に限られる」と記されています。

天災などの不可抗力によってやむを得ず駐車禁止場所に駐車した、などのケースであれば弁明が認められる可能性はありますが、故障車の救援をするために公衆電話を使用していた、などの理由だと認められるのが難しいです。

故障した際の救援先には複数の候補があります。自分にとって最適なところへ救助を要請しましょう。

なお、状況によっては先に警察へ通報したほうがいいケースもあります。渋滞や事故の原因になりそうな危険な状況なら、すぐに連絡しましょう。

ここからは、車が故障した際の正しい対処方法、そして主な救援連絡先などを詳しく解説していきます。突然車が故障しても慌てずに対処するための参考にしてください。

安全な場所に故障車を停止させたら、まずはハザードを点灯させます。電気系統の故障などでハザードが点かない場合は、三角表示板や発煙筒などを後方に設置します。

そして何が原因で故障したのか、できる限り突き止めておくと良いでしょう。メーター上に警告灯が点いていないか、タイヤは走行可能か、などを簡単に見ておいてください。それから故障車の救助を要請しましょう。

停車させたら、車両の50メートル後方に停止表示器材や発煙筒などを置きます。後方車両に停止車があることを知らせるためです。

なお、高速道路上で停止した際には、これらを車両の後方に置くことが義務付けられています。これらの作業が完了したら、安全のために故障車の後方へと退避します。

安全な場所に移動ができたら、非常電話または携帯電話で救助を要請しましょう。

JAFの会員なら、豊富なロードサービスがほとんど無料で受けられます。レッカーはもちろん、自然災害による故障にも対応してくれるので安心です。

加入している任意保険がロードサービスを提供していれば、利用するのもいいでしょう。JAFと比較すれば受けられるサービスは少ないですが、レッカー作業やバッテリー上がりなどにも無料で対応してくれるところがほとんどです。

ロードサービスを提供しているクレジットカードを所有していれば、利用するのもおすすめです。規定の作業までなら、無料で利用できるでしょう。

故障車が交通の妨げになっていると、事故や渋滞を引き起こす危険があります。警察や道路緊急ダイヤルに連絡すれば交通整理を行ってくれるため、渋滞や二次被害を防げます。

しかし、期日内に支払いができなければ延滞金が課されるほか、財産差し押さえや車検拒否などの行政処分が下されるので注意しましょう。

ここからは、車に貼り紙を貼られた時に確認しておきたい注意事項を詳しく解説していきます。

警察署に出頭して支払う反則金の場合、同時に運転手に対して違反点数も加算されます。しかし、納付書を使用して支払う放置違反金であれば、違反点数が加算されることがありません。

ただし、運転手と車両使用者が別人であった場合は要注意です。後のトラブルを避けるため、両者で反則金または放置違反金の支払いをどうするのか話し合っておきましょう。

まず放置違反金を支払わないと、警察署より督促状が届きます。それでも納付しなかった場合、車両使用者の財産が差し押さえられます。そして、違反放置金や延滞金が強制的に徴収される仕組みです。

さらに放置違反金を滞納し続けるほど、日ごとに延滞金が発生します。また、車検も受けることができません。

このような行政処分を受けてしまう前に、放置違反金は期日内にきちんと支払うようにしましょう。

具体的には、過去6ヶ月以内に3回の放置違反金納付命令を受けると、2ヶ月の使用制限となります。

なお、過去1年以内に車両使用制限を受けていた場合は「前歴あり」とみなされ、規定する納付命令の回数が減ります。たとえば前歴1回なら納付命令回数は2回、前歴2回なら1回です。

都内の場合、各警察署にある交通課の窓口に行けば、再交付手続きを行ってくれます。その際には、運転免許証などの身分証明書が必要です。

また、警視庁放置駐車対策センターにて郵送による申請が可能です。納付書交付申請書や運転免許書などの身分証明書のコピーとともに郵送すれば、納付書を送付してくれます。

なお、放置違反金納付書の期限が切れると、その納付書は使用できません。この場合も、警察署や警視庁放置駐車対策センターなどで再交付手続きができます。

しかし、この時に駐車する場所によっては、たとえ故障車でも違法駐車とみなされるケースがあります。そして駐車違反の貼り紙を貼られる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、車が故障していても駐車違反の貼り紙を貼られてしまうケースを紹介していきます。また、貼り紙を貼られないためにはどうすればいいのか、実際に貼られたらどうすればいいのかなど、詳しく解説します。

この記事の目次

車が突然故障した!路上に駐車しても大丈夫?

走行中に車が故障した時、やむを得ず路上に駐車するケースもあります。しかし、路上で停める場所によっては駐車違反の貼り紙が貼られる可能性があるため注意しましょう。以下では、故障車でも駐車違反の貼り紙が貼られてしまうケースについて詳しく解説します。

車が故障していても駐車違反の張り紙を貼られる

ここからは、駐車違反の定義や駐車してはいけない具体的な場所、そして貼り紙を貼られるとどんな罰則があるのか、などの基本情報を確認していきましょう。

駐車が禁止されている場所は「駐停車禁止場所」「停車禁止場所」の2箇所があります。そして貼り紙の正式名称が放置車両確認標章であることなど、しっかりとおさえておきましょう。

駐車違反の定義について

そもそも、駐車とはどのような状態を指すのかというと、道路交通法第2条に「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」と記されています。さらに、「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」とも定めています。つまり、停止状態の車両から運転手が離れると、駐車したとみなされということです。そのため、駐車禁止区域と定められている場所に故障車を停止させて車から離れると「駐車違反」となり、貼り紙が貼られる可能性があります。

ちなみに、車両から離れた時間は関係ありません。たとえ数分だとしても、車両から認識できる範囲から離れてしまえば駐車したとみなされるので注意しましょう。

駐停車・停車禁止場所とは?

では具体的に、どのような場所に駐車したら、駐車違反とみなされるのでしょう?駐車が禁止されている場所は、大きく分けると2種類あります。

・駐車も停止もできない「駐停車禁止場所」

・駐車だけができない「駐車禁止場所」

駐停車禁止場所は、道路交通法第44条にて詳しく定められています。それは、駐停車禁止の標識がある場所はもちろん、坂の頂上付近・勾配の急な上り坂や下り坂などが該当します。とくに交差点とその端・道路のまがり角・横断歩道・自転車横断帯とその端などから5m以内の場所も該当しますので、注意しましょう。

駐車禁止場所は、道路交通法第45条にて詳しく定められています。それは、駐車禁止標識がある場所以外にも、交差点・横断歩道・トンネルなど、基本的に見通しが悪い場所が該当します。

また、「駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所」や「道路工事の区域の端から5m以内の場所」も駐車禁止ですので、注意が必要です。

駐車違反の張り紙である放置車両確認標章とは?

上記で解説した駐車禁止場所で駐車をすると、貼り紙を貼られる可能性があります。では、その貼り紙とは具体的に何を指すのでしょう?貼り紙の正式名称は「放置車両確認標章」といいます。駐車違反とみなされた車両のフロントガラスなどに貼られる黄色のステッカーです。

これを貼られると、車両運転手は期日内に反則金を収めなければなりません。なお、放置車両確認標章の貼り付けは警察官だけではなく、民間の監視員も行っています。

張り紙を剥がせる人とは?

放置車両確認標章の貼り紙は、むやみやたらに剥がしてはいけません。剥がすことができるのは「運転者」「車両の使用者」「管理責任者」に限られます。それ以外の人が剥がしたり、汚したりしてはいけません。車両に貼り紙を発見したら上記に該当する人が剥がしましょう。そして、指定の方法で反則金を納めます。

故障車に貼り紙を貼られた時の流れや違反点数・反則金について

ここからは、貼り紙を貼られた後の流れや、その時に発生する違反点数・反則金について解説します。

原則的には警察署に出頭して反則金を支払いますが、車両使用者のもとへ送付される納付書を使用しても納付可能です。

張り紙を貼られた時の流れ

もしも車両に貼り紙を貼られたら、その時の運転手が反則金を納めるのが原則です。貼り紙を持って警察署に出頭し、指定の反則金を支払います。運転手が警察署に出頭しないと、駐車違反した日から1週間前後で車両使用者のもとに「放置違反金仮納付書」が送られます。責任追及が運転手から車両使用者へと変更されたため放置違反金と名称が変更されますが、金額は同一です。

なお、車の使用者と運転手が同一ならば、警察署に出頭せずに納付書が届くのを待ってから支払う方法がおすすめです。詳しくは記事の後半で解説します。

張り紙を貼られた時の違反点数や反則金

貼り紙を貼られた時の違反点数や、反則金・放置違反金の金額は、どこで駐車したかによって異なります。まず違反点数は、駐停車禁止場所の場合で3点、駐車禁止場所等の場合で2点です。警察署に出頭して反則金を納めた場合、この違反点数分が加算されます。

反則金・放置違反金は、さらに車両の種類によっても異なり、普通車(軽自動車も含む)の場合、駐停車禁止場所は18,000円、駐車禁止場所は15,000円です。ただし、駐車した場所が「高齢者等制限区間」だった場合はさらに2,000円が加算されるので注意しましょう。

高齢者等制限区間は、高齢運転者等専用駐車区間の標識が設置されている箇所が該当します。その場所に70歳以上の高齢者・妊婦・障害者といった人以外が駐車すると、駐車違反とみなされ貼り紙を貼られる可能性があります。

車が故障して張り紙を貼られないためには?

基本的には、故障車から運転手が離れなければ回避できます。ほんの数分でも車両から離れてしまえば、たとえハザードをしていても、駐車違反とみなされるので注意が必要です。

また、のちに車両使用者宛に送付される弁明通知書にて、弁明する方法もありますが、認められるケースはかなり限られます。

ここからは、それぞれの内容について詳しく説明していきます。

車の側からなるべく離れないこと

前項で解説したように、運転手が車両から離れてすぐに運転できない状態になると路上駐車をしたとみなされます。たとえ「故障中」と書いた紙を貼って車から離れても、駐車禁止の貼り紙を回避できるわけではありません。もしも一般道にて車が故障したら、たとえ数分だとしても故障車のそばを離れないようにするのが大切です。その近くで救援を要請したり、故障の原因を突き止めたりするようにしましょう。

ただし、高速道路やトンネル内など、車両近くに留まると危険がある場合は例外です。すぐに身の安全が確保できる場所に行き、待機してください。

場合によっては弁明通知書にて弁明できる

駐車違反の貼り紙を貼られたことに対して不服があれば、弁明ができます。道路交通法第51条にて、車両の使用者は「放置駐車違反に関する弁明を記載した書面」と「弁明に関する有利な証拠」を提出できることが定められています。弁明は、駐車違反から1週間前後で送付される「弁明通知書」にて可能です。放置違反金仮納付書とともに送られてくる用紙であり、そこに必要事項を記載して有力な証拠とともに提出します。

ただし、弁明が認められるケースは限られるので注意しましょう。警視庁のホームページでは、「当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合に限られる」と記されています。

天災などの不可抗力によってやむを得ず駐車禁止場所に駐車した、などのケースであれば弁明が認められる可能性はありますが、故障車の救援をするために公衆電話を使用していた、などの理由だと認められるのが難しいです。

車が故障した時の正しい対応方法

故障した際の救援先には複数の候補があります。自分にとって最適なところへ救助を要請しましょう。

なお、状況によっては先に警察へ通報したほうがいいケースもあります。渋滞や事故の原因になりそうな危険な状況なら、すぐに連絡しましょう。

ここからは、車が故障した際の正しい対処方法、そして主な救援連絡先などを詳しく解説していきます。突然車が故障しても慌てずに対処するための参考にしてください。

一般道路:安全な場所に停車させる

一般道路上で車が故障したら、安全な場所に停車しましょう。コンビニなどの駐車場なら比較的安全ですが、それが無理な状況ならできる限り路肩に寄せて停めてください。安全な場所に故障車を停止させたら、まずはハザードを点灯させます。電気系統の故障などでハザードが点かない場合は、三角表示板や発煙筒などを後方に設置します。

そして何が原因で故障したのか、できる限り突き止めておくと良いでしょう。メーター上に警告灯が点いていないか、タイヤは走行可能か、などを簡単に見ておいてください。それから故障車の救助を要請しましょう。

高速道路:安全な場所に停車させて身の安全も確保する

高速道路で車が故障したら、まずはハザードランプを点けながら路肩に停車しましょう。路肩がなかったり、道が狭い場合はできる限り広い場所まで自走させます。停車させたら、車両の50メートル後方に停止表示器材や発煙筒などを置きます。後方車両に停止車があることを知らせるためです。

なお、高速道路上で停止した際には、これらを車両の後方に置くことが義務付けられています。これらの作業が完了したら、安全のために故障車の後方へと退避します。

安全な場所に移動ができたら、非常電話または携帯電話で救助を要請しましょう。

車が故障した際の連絡先

車が故障した際の救助要請先には、JAF、加入している自動車保険の会社、ガソリンスタンドが提供するクレジットカードのロードサービスなどがあります。JAFの会員なら、豊富なロードサービスがほとんど無料で受けられます。レッカーはもちろん、自然災害による故障にも対応してくれるので安心です。

加入している任意保険がロードサービスを提供していれば、利用するのもいいでしょう。JAFと比較すれば受けられるサービスは少ないですが、レッカー作業やバッテリー上がりなどにも無料で対応してくれるところがほとんどです。

ロードサービスを提供しているクレジットカードを所有していれば、利用するのもおすすめです。規定の作業までなら、無料で利用できるでしょう。

警察に通報したほうがいいケース

もしも故障車が道路の真ん中や交差点などに停車してしまった場合は、警察または道路緊急ダイヤル(#9910)へ連絡しましょう。故障車が交通の妨げになっていると、事故や渋滞を引き起こす危険があります。警察や道路緊急ダイヤルに連絡すれば交通整理を行ってくれるため、渋滞や二次被害を防げます。

故障車に張り紙を貼られた時の注意点

しかし、期日内に支払いができなければ延滞金が課されるほか、財産差し押さえや車検拒否などの行政処分が下されるので注意しましょう。

ここからは、車に貼り紙を貼られた時に確認しておきたい注意事項を詳しく解説していきます。

納付書が届いてから支払えば違反点数は加算されない

運転手と車両使用者が同一なら、後日送付される納付書を利用して放置違反金を納付するのがおすすめです。警察署に出頭して支払う反則金の場合、同時に運転手に対して違反点数も加算されます。しかし、納付書を使用して支払う放置違反金であれば、違反点数が加算されることがありません。

ただし、運転手と車両使用者が別人であった場合は要注意です。後のトラブルを避けるため、両者で反則金または放置違反金の支払いをどうするのか話し合っておきましょう。

放置違反金は期日内にきちんと支払うこと

もしも放置違反金を支払期日までに納付せずに滞納すると、様々な行政処分を受けるので注意しましょう。まず放置違反金を支払わないと、警察署より督促状が届きます。それでも納付しなかった場合、車両使用者の財産が差し押さえられます。そして、違反放置金や延滞金が強制的に徴収される仕組みです。

さらに放置違反金を滞納し続けるほど、日ごとに延滞金が発生します。また、車検も受けることができません。

このような行政処分を受けてしまう前に、放置違反金は期日内にきちんと支払うようにしましょう。

何度も張り紙を貼られると車両の使用制限となる

一定期間の間に貼り紙が複数回貼られると、その車両に使用制限が発生します。その間は、指定された車両を使用できなくなるので注意が必要です。具体的には、過去6ヶ月以内に3回の放置違反金納付命令を受けると、2ヶ月の使用制限となります。

なお、過去1年以内に車両使用制限を受けていた場合は「前歴あり」とみなされ、規定する納付命令の回数が減ります。たとえば前歴1回なら納付命令回数は2回、前歴2回なら1回です。

納付書の再交付はすぐに警察署に問い合わせる

貼り紙を貼られてから1週間以上経っても納付書が送られてこない、または納付書を紛失してしまった場合は、すぐに管轄の警察署に連絡しましょう。都内の場合、各警察署にある交通課の窓口に行けば、再交付手続きを行ってくれます。その際には、運転免許証などの身分証明書が必要です。

また、警視庁放置駐車対策センターにて郵送による申請が可能です。納付書交付申請書や運転免許書などの身分証明書のコピーとともに郵送すれば、納付書を送付してくれます。

なお、放置違反金納付書の期限が切れると、その納付書は使用できません。この場合も、警察署や警視庁放置駐車対策センターなどで再交付手続きができます。

まとめ

①たとえ故障車でも、路上駐車して車から離れると駐車違反となり、貼り紙を貼られる可能性がある

②駐車違反の貼り紙を貼られたら、原則は警察署に出頭して反則金を支払うか、後日送付される納付書で放置違反金を支払う

③貼り紙を貼られないためには、故障車からなるべく離れないこと

④ただし、高速道路上で故障した際は身の安全を確保するために安全な場所へ避難すること

⑤故障車が原因で渋滞が発生しそうな場合はすぐに警察に通報する

⑥貼り紙が半年以内に何度も貼られると、その車両に使用制限が発生する

この記事の画像を見る